郝寿衣安虎森《区域经济学》(第三版)序言

- 格式:docx

- 大小:17.91 KB

- 文档页数:3

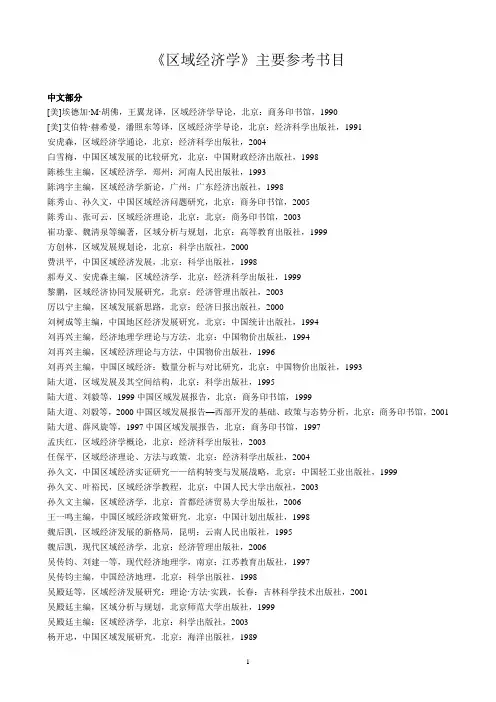

《区域经济学》主要参考书目中文部分[美]埃德加∙M∙胡佛,王翼龙译,区域经济学导论,北京:商务印书馆,1990[美]艾伯特∙赫希曼,潘照东等译,区域经济学导论,北京:经济科学出版社,1991安虎森,区域经济学通论,北京:经济科学出版社,2004白雪梅,中国区域发展的比较研究,北京:中国财政经济出版社,1998陈栋生主编,区域经济学,郑州:河南人民出版社,1993陈鸿宇主编,区域经济学新论,广州:广东经济出版社,1998陈秀山、孙久文,中国区域经济问题研究,北京:商务印书馆,2005陈秀山、张可云,区域经济理论,北京:北京:商务印书馆,2003崔功豪、魏清泉等编著,区域分析与规划,北京:高等教育出版社,1999方创林,区域发展规划论,北京:科学出版社,2000费洪平,中国区域经济发展,北京:科学出版社,1998郝寿义、安虎森主编,区域经济学,北京:经济科学出版社,1999黎鹏,区域经济协同发展研究,北京:经济管理出版社,2003厉以宁主编,区域发展新思路,北京:经济日报出版社,2000刘树成等主编,中国地区经济发展研究,北京:中国统计出版社,1994刘再兴主编,经济地理学理论与方法,北京:中国物价出版社,1994刘再兴主编,区域经济理论与方法,中国物价出版社,1996刘再兴主编,中国区域经济:数量分析与对比研究,北京:中国物价出版社,1993陆大道,区域发展及其空间结构,北京:科学出版社,1995陆大道、刘毅等,1999中国区域发展报告,北京:商务印书馆,1999陆大道、刘毅等,2000中国区域发展报告—西部开发的基础、政策与态势分析,北京:商务印书馆,2001 陆大道、薛凤旋等,1997中国区域发展报告,北京:商务印书馆,1997孟庆红,区域经济学概论,北京:经济科学出版社,2003任保平,区域经济理论、方法与政策,北京:经济科学出版社,2004孙久文,中国区域经济实证研究——结构转变与发展战略,北京:中国轻工业出版社,1999孙久文、叶裕民,区域经济学教程,北京:中国人民大学出版社,2003孙久文主编,区域经济学,北京:首都经济贸易大学出版社,2006王一鸣主编,中国区域经济政策研究,北京:中国计划出版社,1998魏后凯,区域经济发展的新格局,昆明:云南人民出版社,1995魏后凯,现代区域经济学,北京:经济管理出版社,2006吴传钧、刘建一等,现代经济地理学,南京:江苏教育出版社,1997吴传钧主编,中国经济地理,北京:科学出版社,1998吴殿廷等,区域经济发展研究:理论∙方法∙实践,长春:吉林科学技术出版社,2001吴殿廷主编,区域分析与规划,北京师范大学出版社,1999吴殿廷主编:区域经济学,北京:科学出版社,2003杨开忠,中国区域发展研究,北京:海洋出版社,1989杨秋宝,区域经济与发展战略,北京:党建读物出版社,1999叶依广主编,区域经济学,北京:中国广播电视出版社,1991叶裕民,中国区域开发论,北京:中国轻工业出版社,2000曾坤生,动态协调发展:迈向21世纪的中国区域经济,北京:中国建材工业出版社,1998曾坤生等,区域经济论,长沙:湖南人民出版社,1998张敦富、孙久文等,知识经济与区域经济,北京:中国轻工业出版社,2000张敦富主编,区域经济学原理,北京:中国轻工业出版社,2005张金锁、康凯编,区域经济学,天津大学出版社,1998张可云,区域经济政策,北京:商务印书馆,2005张明龙,中国区域经济前沿研究,北京:中国经济出版社,2006张耀辉等,区域经济理论与地区经济发展,北京:中国计划出版社,1999中国人民大学区域经济研究所,产业布局学原理,北京:中国人民大学出版社,1997周起业、刘再兴等,区域经济学,北京:中国人民大学出版社,1989朱厚伦,中国区域经济发展战略,北京:社会科学文献出版社,2004聂华林、李泉、杨建国,发展区域经济学通论,北京:中国社会科学出版社,2006安虎森,新区域经济学,辽宁,东北财经大学出版社,2008吴传清,区域经济学原理,武汉大学出版社,2008张秀生,区域经济学,武汉大学出版社,2008外文部分Armstrong, H. and Taylor, J., 1978, Regional Economic Policy, Oxford: Philip Allan.Edgar M. Hoover, 1971, An Introduction to Regional Economics, Copyright by Alfred A. Knopf, IncFriedmann, J., 1966, Regional Policy: A Case of Study of Venezeal, MIT Press.Fujita M. and Krugman P., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, Cambridge: MIT Press.Grabowski, R., and M. Shields, 1995, Development Economics, Balckwell Publishers.Harry W. Richardson, 1979, Regional Economics, Urbana: University of Illinois.Hirschman, A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press.Higgins,B. and Savoie, D.J., 1995, Regional Development Theories and their Application, New Brunswick: Transaction.Hoover, E.M., 1971, An Introduction to Regional Economics.Lewis, W.A., 1955, The Theory of Economic Growth, Allen & Unwin.Marion and Temple., 1994, Regional EconomicsMyrdal, G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: Duckworth.North, D.C., 1955, Location Theory and Regional Economic Growth, Journal of Political Economy, V ol 63: 243-258 Richardson, H., 1973, Regional Growth Theory, Macmillan.Rostow, W.W., 1960, The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press.Schultz, T.W., 1964, Transforming Traditional Agriculture, Yale University Press.Williamson, J.G., 1965, Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns, Economic Development and Cultural Change, V ol 13, No.4: 1-84.。

第一章导言第一节区域的本质——空间经济组织一.区域概念的理解经济学中关于区域的概念至今尚未有明确的定义,最早的经济学角度的区域概念出自《全俄中央执行委员会直属经济区划问题委员会拟定的提纲》——“所谓区域,应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的区域。

这种地区由于自然特点、以往的文化积累、居民及其生产活动能力的结合,而成为国民经济总链条中的一个环节”。

目前,影响较大的有关区域的定义是由胡佛提出的——“为了叙述、分析、管理、规划或制定政策等目的,视为客观实体来加以考虑的一片地区,它可以根据内部经济活动同质性或功能同一性加以划分”。

胡佛指出:“把区域视为一种聚集体,可以减少所要掌握并处理的数据和事件,这有助于描述区域。

在大多数情况下,人口普查区、县的统计总量和平均数所提供的信息量与大量的单项普查所提供的信息量是同样丰富的,但在分析、处理上,前者比后者容易得多。

同样,聚集体能够简化对信息的分析过程,这在一个地区内存在大量相互依赖的经济单元或经济活动,而这一整体又不仅仅是各个个体的总和时尤其重要。

最后,由于同样的原因,这一聚集体对于管理、计划以及公共政策的制定和实施都是必需的。

从这些可以看出,最适宜的区域划分应遵循行政区域疆界。

”胡佛还指出,每一个区域必须“包含至少有一个‘中心城市’组成的核心”。

综合全俄中央执行委员会和胡佛关于区域概念的界定,可以这样理解区域概念:(一)区域包括在某一主权国家的疆域内,政府对它有控制权,而且可以为该区域的经济发展提供各种公共产品,通过各种经济政策引导该区域的经济活动;(二)从内部经济活动同质性,或功能同一性角度来理解,某一区域在经济功能上具有同一性特征,区内经济活动强度以及各行业的发展水平上的差距相对较小,在体制和经济政策上具有连续性和一致性特征。

一国疆域内不同区域之间可能在对外经济功能、经济发展水平、收入水平、经济活动强度上存在差异,甚至差距很大,但在某一区域内部而言,不管产业部门众多还是较少,对外功能上都具有相对同一的特征,这就是连续性和一致性。

读书报告:区域经济学入门之安虎森与其《新区域经济学》李盼盼一、《新区域经济学》简介安虎森所着的《新区域经济学》(第三版),发表于2015年。

安虎森团队所着这本书可以作为区域经济学本科生和研究生的入门读物。

虽然外生的自然条件和要素禀赋的空间差异是经济活动空间差异的一个主要的原因,但区域经济学寻找的是经济系统的内生力量以及这些力量如何影响经济活动空间差异的问题。

因此在研究区域经济现象时,常常会做出同质性、偏好相同以及短期内生产技术(投入产出比)不变的假设,所以区域经济发展水平的差异主要取决于生产要素的使用状况。

1、块状区域之间的非均衡力及循环累计因果关系非均衡力 2 第一、经济系统中由市场接近效应和生活成本效应形成的循环累积因果关系决定了经济活动的空间格局。

第二、区域经济系统的内生力量导致经济活动的空间差距,由于形成了循环累积因果链,因此在外生力量消失后,这种过程仍在进行。

第三、核心——边缘结构的形成,意味着生产要素的聚集,而生产要素聚集与否所决定的是采取何种经济增长方式的问题,故发生质变意味着经济增长方式的变化。

量变是指某种经济增长模式下的资源重新配置和结构调整问题。

第四、具有明显的“路径依赖”特征。

不知何种缘故,历史上选择了某种产业分布模式或发展路径,那么在较长的历史过程中,各种经济活动已经适应这种模式或路径,紧紧黏上了这种模式或路径,要改变这种模式或路径需要很强的外生冲击。

第五、人们预期的变化以及政府的示范作用对经济增长路径产生极其深刻的影响。

聚集力 分散力:市场拥挤效应市场接近效生活成本效本地市场放大效见下图,块状经济的战斧图。

二、1.在地区的处境更加恶化,大量人口失业,城乡之间和地区之间的经济发展严重不平衡。

对这种经济发展不平衡现象,英国、美国采取了一些措施。

例如,英国于1936年成立巴洛委员会,试图遏制产业和人口向英格兰东南部地区的集中,并通过建立工业开发区、税收优惠区等手段使产业向萧条区分散;美国于1941年成立田纳西河流域管理局,制订了田纳西河流域综合开发计划,其成功经验后来被许多国家借鉴。

第三版序本书初版于1999年,再版于2004年。

本书出版发行以来,受到了各方面的欢迎,是我们最初所未预料到的。

几乎国内所有的设有区域经济学和城市经济专业的高等院校都把本书作为或列为本专业硕士研究生和博士研究生必修课的教材或专业参考书;一些实际工作部门和研究机构将本书作为干部和研究人员的推荐阅读书目。

大量的读者通过多种方式对本书提出了富有见地的评价。

所有这些督促和激励着我们不断深化对《区域经济学》的研究和改进。

一方面,《区域经济学》出版后,我们一直将其作为南开大学区域经济学博士生教学的一个重要教材和博士生研究的一个“标靶”,不断进行丰富和完善。

在反复的研讨中我们理清了更多问题,如经济区域是怎么形成的,区位理论和区域形成理论是什么关系,区域经济学的微观基础是什么,等等。

博士生的区域经济学课程采取了滚动开发和双向互动的原则,根据多年的研究积累,我们设置了区位、区域、区域发展、区域经济微观基础、区域政策和区域治理等专题,每级学生选择相关专题重点研究,所有的阶段性研究成果又称为下一级学生研究的基础。

十几年来,我们坚持采用这一方法进行博士生区域经济学课程的教学,并将相关的专题作为博士生选题和博士后研究的重点内容,积累了大量的研究材料,先后形成了40余篇博士论文和博士后出站报告。

另一方面,我们采取多种方式,广泛了解本书在教学实践中的遇到的实际问题。

2011年5月,南开大学经济与社会发展研究院与经济科学出版社专门召开了《区域经济学》修编研讨会,直接邀请使用本书作为教材的中国社会科学院、清华大学、北京大学、中央财经大学、中山大学、华中科技大学、郑州大学、河北大学等高等院校的一线任课教师,针对本书在教学实践中遇到的问题提出具体的修改建议。

在此基础上,我们着手对本书进行再次修订。

《区域经济学》第三版在以下几个方面保留了前两版体系结构的特色:一是区域的结构功能。

本书认为,区域并非是杂乱无章的众多事物和现象的集聚,而是由一种网络结构所组成的有机整体,区域的本质是一种结构。

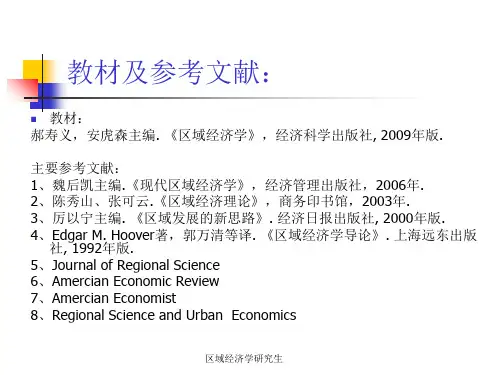

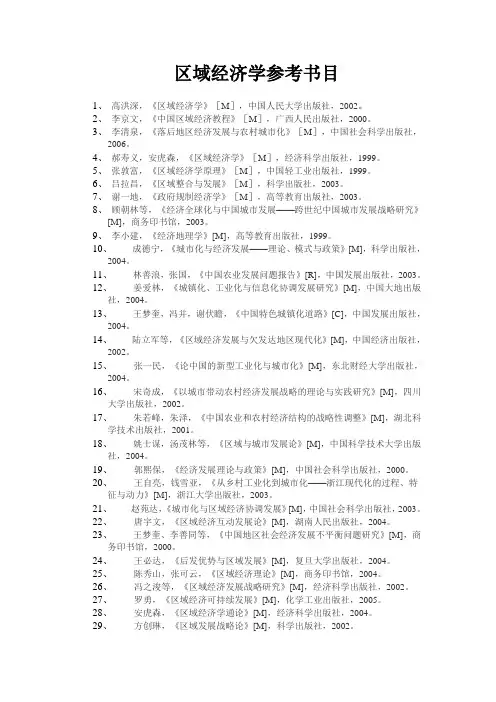

区域经济学参考书目1、高洪深,《区域经济学》[M],中国人民大学出版社,2002。

2、李京文,《中国区域经济教程》[M],广西人民出版社,2000。

3、李清泉,《落后地区经济发展与农村城市化》[M],中国社会科学出版社,2006。

4、郝寿义,安虎森,《区域经济学》[M],经济科学出版社,1999。

5、张敦富,《区域经济学原理》[M],中国轻工业出版社,1999。

6、吕拉昌,《区域整合与发展》[M],科学出版社,2003。

7、谢一地,《政府规制经济学》[M],高等教育出版社,2003。

8、顾朝林等,《经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究》[M],商务印书馆,2003。

9、李小建,《经济地理学》[M],高等教育出版社,1999。

10、成德宁,《城市化与经济发展——理论、模式与政策》[M],科学出版社,2004。

11、林善浪,张国,《中国农业发展问题报告》[R],中国发展出版社,2003。

12、姜爱林,《城镇化、工业化与信息化协调发展研究》[M],中国大地出版社,2004。

13、王梦奎,冯并,谢伏瞻,《中国特色城镇化道路》[C],中国发展出版社,2004。

14、陆立军等,《区域经济发展与欠发达地区现代化》[M],中国经济出版社,2002。

15、张一民,《论中国的新型工业化与城市化》[M],东北财经大学出版社,2004。

16、宋奇成,《以城市带动农村经济发展战略的理论与实践研究》[M],四川大学出版社,2002。

17、朱若峰,朱泽,《中国农业和农村经济结构的战略性调整》[M],湖北科学技术出版社,2001。

18、姚士谋,汤茂林等,《区域与城市发展论》[M],中国科学技术大学出版社,2004。

19、郭熙保,《经济发展理论与政策》[M],中国社会科学出版社,2000。

20、王自亮,钱雪亚,《从乡村工业化到城市化——浙江现代化的过程、特征与动力》[M],浙江大学出版社,2003。

21、赵苑达,《城市化与区域经济协调发展》[M],中国社会科学出版社,2003。

《新区域经济学》安琥森《新区域经济学》——安琥森第一章导言1第一节区域的本质—空间经济组织1一、区域概念的理解1二、经济组织概念的理解3三、区域本质的理解41、专业化分工与均质性42、自组织能力53、交易的分层结构与城市等级系统64、监管的层级结构与地方政府7四、区域的形成81、城市以及城市体系的形成82、城乡二元结构的形成以及城乡联系93、监管职能分层结构的形成104、自组织能力的形成11第二节区域经济的特征—块状经济12一、块状经济的形成121、生产要素的不完全流动性132、经济活动的不完全可分性143、创新能力的区位锁定作用和知识溢出的局部性144、地方政府的补偿作用和地方财政16二、块状经济的主要特征171、块状之间的非均衡力以及循环累积因果关系172、块状经济的重要特征18第三节区域经济学的基础理论24一、规模收益递增与不完全竞争24二、非均衡力及循环累积因果律26三、市场开放度强化要素流动性27四、经济增长方式选择和结构优化的内生化理论29五、产业份额决定国民收入地区分配30六、二元结构与城乡联系理论31第四节区域经济学科的形成与发展32一、国外区域经济学的形成与发展33二、我国区域经济学的形成与发展361、改革开放前—我国区域经济学的萌芽时期362、改革开放后—我国区域经济学初步形成阶段373、90年代以后—我国区域经济学蓬勃发展阶段。

384、目前我国区域经济学研究存在的问题39第五节区域经济学的研究内容40一、区域经济学的研究对象401、经济活动空间分布402、经济活动协调413、区域决策42二、区域经济学的研究内容431、区域的拓扑性质432、经济活动区位433、区域的自组织能力444、区际分工与联系465、区域内地域结构的演化476、政府的内生性与政策干预47三、内容安排48本章小结49第二章生产要素区际流动52第一节非均衡力与循环累积因果链54一、区域之间非均衡力的来源541、三种效应和两种作用力542、区域之间非均衡力的构成55二、循环累积因果链551、循环累积因果链的形成条件552、循环累积因果链的作用机制56第二节劳动力流动58一、循环累积因果链58二、对称结构(均衡增长模式)的破坏和突破点59三、核心-边缘结构(非均衡增长模式)的维持和维持点61四、劳动力流动的区域经济含义62第三节资本流动64一、循环累积因果链的消失65二、初始对称与资本流动661、初始对称结构的稳定性662、三种效应和作用力情况663、区域结构的稳定均衡67三、初始非对称与资本流动681、市场规模非对称682、市场开放度非对称703、要素禀赋非对称71四、资本流动的区域经济含义71第四节人力资本流动73一、循环累积因果链74二、区域结构的稳定性74本章小结75第三章经济区位及区位选择79第一节区位概述80一、区位主体与区位单元80二、区位要素801、区内投入要素与区内产出要素802、可转移投入要素与可转移产出要素81三、区位要素与区位选择81四、区位选择目标和区位选择过程83第二节静态区位选择84一、不同区位要素下的不同区位模式与区位选择841、运输导向型区位模式与区位选择852、市场导向型区位模式与区位选择893、聚集导向型区位模式与区位选择974、劳动力导向型区位模式与区位选择100二、生产理论与区位选择101三、多个市场区位选择105第三节动态区位选择106一、区位力106二、区位力与区位选择108三、区位优势的内生变动1101、聚集性循环累积因果链和区位优势的自我强化1102、分散性循环累积因果链和区位优势的消失112本章小结113第四章区域经济增长及增长模式115第一节凯恩斯框架下的区域经济增长理论115一、哈罗德—多马模型1151、哈罗德模型的基本假设与逻辑1162、哈罗德模型的主要内容和结论1163、多马模型与哈罗德模型的主要区别和特点116二、需求决定的区域经济增长理论117第二节新古典的区域经济增长理论118一、新古典经济增长理论1181、新古典经济增长理论的基本假设以及主要内容1182、新古典经济增长理论的基本结论119二、完全竞争下的新古典区域经济增长理论120三、垄断竞争下的新古典区域经济增长理论—资本创造理论1201、资本创造理论的基本逻辑和假设1212、资本创造理论的主要内容1213、资本创造理论的基本结论123第三节新增长理论框架下的区域经济增长125一、新增长理论1251、新增长理论的基本逻辑1262、新增长理论的主要内容1263、新增长理论的基本结论128二、含有空间维的内生区域经济增长理论—全域溢出模型1281、全域溢出模型的基本假设和逻辑1282、全域溢出模型的主要内容1293、全域溢出模型的基本结论131三、含有空间维的内生区域经济增长理论—局部溢出模型1321、局部溢出模型的基本假设和逻辑1332、局部溢出模型的主要内容1343、局部溢出模型的基本结论136第四节两种不同的经济增长方式138一、均衡增长模式1381、罗森斯坦—罗丹的大推进理论1382、纳克斯的平衡增长理论139二、非均衡增长模式1391、赫希曼的不平衡增长理论1402、缪尔达尔的循环累积因果理论1403、增长极理论1414、弗里德曼的中心—外围理论143第五节欠发达地区的经济增长144一、欠发达地区工业化的市场条件1441、市场规模、比较优势与工业化1442、单边贸易保护与工业化1443、贸易自由化与工业化145二、欠发达国家或地区经济发展战略1461、进口替代战略1462、出口替代战略148本章小结148第五章产业扩散、聚集与结构演进151第一节产业扩散151一、产业扩散的界定151二、两区域两部门的扩散1521、核心-边缘结构的维持与产业扩散1532、核心-边缘结构的打破与产业扩散154三、多区域多产业情况下的产业扩散1561、劳动密集度与产业转移1562、前后向联系与产业转移157第二节产业聚集159一、产业聚集研究的简单回顾1591、基于古典区位论的聚集1592、基于马歇尔产业区理论的聚集1603、基于新产业区理论的聚集1604、基于迈克尔?波特竞争经济理论的聚集1615、基于空间经济理论的聚集161二、只考虑要素流动下的产业聚集1621、劳动力不可转移下的产业聚集1622、资本可转移下的产业聚集1633、人力资本可转移下的产业聚集164三、产业内和产业间联系与产业聚集1651、聚集与分散1662、产业聚集与收入水平的变化166四、多要素下的产业聚集1671、某一产业全部聚集在某一区域的情况1672、产业均匀分布的情况168五、区域间产业分布总格局的形成168第三节产业结构演进169一、产业结构的划分1701、霍夫曼划分法1702、克拉克三次产业分类法1713、库茨涅茨的划分方法1714、其它分类方法171二、区域产业结构演变规律1721、配第定律1722、斯密顺序1733、克拉克定律1744、库茨涅茨的研究1745、钱纳里的产业结构演进177四、工业结构高度化规律1791、产业重工业化1792、霍夫曼定理1803、工业结构高加工度化1824、生产要素密集度转化规律1835、区域产业链条184五、产业结构演变的原因1851、产品需求收入弹性的变动1852、劳动生产率的不均等上升1863、国际贸易的促进作用186第四节产业聚集与结构演进的定量分析方法188一、产业结构演进的度量方法1881、工业化结构比重数1882、产业结构变化率1883、相关系数1894、相似系数1895、产业结构效益指数1896、结构影响指数1907、效益超越系数1908、投入产出法190二、产业聚集与分散的度量方法1971、产业比较优势度1972、区域产业专门化率1983、区位商1984、产业专门化系数1985、偏离-份额分析1996、区域产业结构联系水平分析200本章小结202第六章区际贸易与欠发达地区工业化206第一节区际单边、双边与多边贸易问题206一、市场分割、市场统一与市场开放度2071、市场分割与市场统一2072、贸易成本和市场开放度207二、区际单边、双边与多边贸易问题208第二节单边贸易保护与工业化208一、贸易保护的降价效应及其分解209二、简单情形下的贸易保护降价效应2101、资本流动下的降价效应2102、贸易保护降价效应的条件性211三、多因素下的贸易保护降价效应2121、区位调整成本与区位调整陷阱2122、进口替代政策失效的原因215第三节贸易自由化与工业化216一、局部贸易自由化216二、全面贸易自由化217三、考虑市场规模和比较优势的贸易政策与工业化2181、欠发达国家、落后地区工业发展滞后之谜2182、资本流动与边缘化临界点218第四节经济一体化的生产和投资转移效应219一、资本多国流动情形下的生产和投资转移及基本结论220二、生产和投资转移及福利变动221三、两个层面的本地市场效应:空间不平衡及福利变动分析223四、多米诺效应和内生集团规模225五、轴心-附属协定226本章小结228第七章城乡二元结构与城市231第一节区域空间的二元结构231一、基于经济活动强度差异的二元结构理论232二、基于交易效率差异的二元结构理论233三、基于劳动力转移的二元结构理论234第二节城市等级体系及城市内部结构237一、城市以及城市的分层结构2371、城市的形成2372、城市分层结构的形成2383、城市类型结构的形成238二、城市分层结构最优层次数和每层的城市规模2391、分层结构层次数与效率之间的关系2392、城市分层结构的层次数2403、城市规模与层次数的关系2414、城市分层结构演进过程244三、城市内部空间结构及其演化过程2451、城市内部空间结构类型2452、城市内部空间结构演化史246第三节城市土地利用248一、地租与土地利用2481、地租和土地价格基本原理2482、地租、土地区位与土地利用249二、区位选择与城市土地利用2501、家庭区位选择2502、企业区位选择251第四节城市就业253一、劳动力需求及其影响因素2531、乘数原理2532、劳动力需求曲线254二、劳动力供给及其影响因素255三、劳动力需求和供给的均衡效应2571、劳动力供给变动对均衡的影响2572、劳动力需求变动对均衡的影响2583、劳动力供给曲线和需求曲线同时变动对均衡的影响259四、城市就业政策2601、城市失业类型2602、城市失业的政策措施261第一,失业保险制度。

区域经济学郝寿义第三版课后答案当你迈着轻快的脚步走进大连实验学校,你是否感到了一股力量,一股很强大的力量正推动着你,前进再前进呢?这就是我第一次来到这个学校的感觉。

这种感觉使我不由地爱上了这个学校,慢慢地融进了这个校园,融进了校园的.生活。

我喜欢校园里的晨光,我爱校园的夕阳。

当东方映着鱼肚白,那一片红遮掩着出来了。

当教职员工宿舍的面纱再也遮不住她的红脸时,她索性不再遮掩,不再害羞,整个展现在我们的面前。

朝霞下的教学楼,一幢接一幢,鳞次栉比,给美丽的校园的早晨增添了一抹红色。

夕阳西下时的校园,有着不可抗拒的美丽。

那是一种详和安静,那是一种蓬勃生机。

深红色的夕阳照在湖面上,静得没有声息,绿色的水草点缀着、摆动着,偶有微风,就激起了阵阵涟漪。

鱼儿们在水中尽情畅游,是否也为这校园喝彩?从两幢挺立的教学楼里传来阵阵朗朗书声,那是贝多芬钢琴上和谐的乐曲,那是一天的开始。

偶尔随微风传来阵阵甜美的笑声,那是在整天埋头苦读时的一段插曲,那是欢乐愉悦的见证。

当同学们迎着朝霞,大步走在校园美丽的小径上的时候,那是何种的生机!当学生们在夕阳下谈笑风生时,那又是何种的惬意!还有我们可爱可敬的老师,当你遇到困难无法解决时,老师就成了你的引路人;当你心里有事却无话可说,老师就成了你的倾听者;<ins>当你拥有喜悦与快乐时,老师就成了你的分享者。

这样的老师,难道不能让你由衷地喜爱吗?谁说校园生活百般枯燥,谁说校园的一切充满无奈。

看我的校园:校园生活总是五彩缤纷,时时处处充满欢笑。

因此,我要说:“我的校园生活多姿多彩!”。

郝寿义、安虎森《区域经济学》读书笔记最近终于把郝寿义、安虎森的《区域经济学》看完了。

⼀直想重温⼀下区域经济学的经典读本,本来想看那套经典的《区域与城市经济学⼿册》,不过过于庞⼤的内容让⼈望⽽却步,最后选择看郝⽼师出的书。

之前总有⼀种印象,国内的区域经济学界,很多都是经济地理学和城市规划出⾝的,真正纯经济学出⾝的是少数。

之前看的⼀些区域经济的书,其主导思想和逻辑范式也都是经济地理的框架。

⽽这个学科最需要的是纯经济学背景出⾝的专家和相应的教材,⽽郝⽼师就是其中之⼀。

这本书的内容逻辑⾮常清晰,体系完整,看完之后受益匪浅,其中对城市经济、城乡边缘区经济、乡村经济的章节⾮常有必要。

另外,安虎森⽼师出的⼀本《新区域经济学》,也⾮常不错。

虽然我的知识结构完全偏向地理学,但我更希望能有更多的纯经济学背景的区域经济教材的出现。

其实这不但是教材本⾝的现象,涉及到学科领域也是如此。

区域经济界长期得不到主流经济学界的认可,虽然多年前在国际上随着克鲁格曼得到诺贝尔经济学奖,这⼀现象有所改观,但在国内,区域经济学界的这⼀现象仍然明显,既不受主流经济学的重视,也不受经济地理学界的待见,处境有些模糊。

我记得之前旁听过⼀次⾼级别的经济地理学的学术讨论会,这种现象就⼗分明显。

不过近年来,这⼀情况已有所改观,这得⼒于国家区域发展总体战略的实施以及得⼒于国家发改委地区司主导的多项区域规划的影响,从政策层⾯、理论层⾯和应⽤层⾯都对区域经济界提供了更多的施展空间。

扯得远了,最后还是回到这本书,附上书中摘录的⼀些读书笔记:区域的本质是⼀种结构。

故任何经济活动的进⼊和推出,对区域的影响,都将遵循乘数定律。

强调区域空间的三元分法,在传统城乡⼆元结构分法基础上,增加了城乡边缘区,也即城乡结合部。

区域分异的客观基础:⽣产要素的不完全流动性、经济活动的不完全可分性、创新能⼒的部分排他性和竞争性、商品和劳务的不完全流动性。

市场⼒的作⽤倾向于扩⼤差距⽽不是缩⼩地区之间的差距。

区域经济学教材

以下是一些关于区域经济学的教材推荐:

1. 《区域经济学》(第五版):这是21世纪经济学系列教材之一,由高洪深编著。

该书对现代区域经济理论进行了全面且系统的梳理、修改、补充和提高。

内容主要介绍了区域经济学的研究内容、新区域经济观、“一带一路”和区域经济学的基本概念等,同时还详细论述了国际区域经济一体化、国内区划的区域经济、特区经济、城市区域经济、科技工业园区的区域经济等,以及阐述了一系列区域经济学理论,如梯度理论、辐射理论与增长极理论、区域经济产业结构分析、区域经济的可持续发展理论与循环经济、区域经济发展的比较理论与方法、区域经济与城市群发展等。

2. 《新区域经济学》:这是安虎森老师的作品,可以作为本科生阶段的学生使用的教材书,为学生提供了空间经济学的学习途径。

3. 《空间经济学原理》:同样是安虎森老师的作品,与《新区域经济学》不同的是,这本书更侧重于空间经济学的学习。

这些教材都是较为全面、系统地介绍了区域经济学的内容,可以为学习者提供深入的理论学习和实践指导。

第三版序

本书初版于1999年,再版于2004年。

本书出版发行以来,受到了各方面的欢迎,是我们最初所未预料到的。

几乎国内所有的设有区域经济学和城市经济专业的高等院校都把本书作为或列为本专业硕士研究生和博士研究生必修课的教材或专业参考书;一些实际工作部门和研究机构将本书作为干部和研究人员的推荐阅读书目。

大量的读者通过多种方式对本书提出了富有见地的评价。

所有这些督促和激励着我们不断深化对《区域经济学》的研究和改进。

一方面,《区域经济学》出版后,我们一直将其作为南开大学区域经济学博士生教学的一个重要教材和博士生研究的一个“标靶”,不断进行丰富和完善。

在反复的研讨中我们理清了更多问题,如经济区域是怎么形成的,区位理论和区域形成理论是什么关系,区域经济学的微观基础是什么,等等。

博士生的区域经济学课程采取了滚动开发和双向互动的原则,根据多年的研究积累,我们设置了区位、区域、区域发展、区域经济微观基础、区域政策和区域治理等专题,每级学生选择相关专题重点研究,所有的阶段性研究成果又称为下一级学生研究的基础。

十几年来,我们坚持采用这一方法进行博士生区域经济学课程的教学,并将相关的专题作为博士生选题和博士后研究的重点内容,积累了大量的研究材料,先后形成了40余篇博士论文和博士后出站报告。

另一方面,我们采取多种方式,广泛了解本书在教学实践中的遇到的实际问题。

2011年5月,南开大学经济与社会发展研究院与经济科学出版社专门召开了《区域经济学》修编研讨会,直接邀请使用本书作为教材的中国社会科学院、清华大学、北京大学、中央财经大学、中山大学、华中科技大学、郑州大学、河北大学等高等院校的一线任课教师,针对本书在教学实践中遇到的问题提出具体的修改建议。

在此基础上,我们着手对本书进行再次修订。

《区域经济学》第三版在以下几个方面保留了前两版体系结构的特色:

一是区域的结构功能。

本书认为,区域并非是杂乱无章的众多事物和现象的集聚,而是由一种网络结构所组成的有机整体,区域的本质是一种结构。

这种结构并不是先天就有的,而是逐渐形成并不断演进而来的。

这种结构的形成过程也就是某一区域的形成过程。

当然,对不同区域而言,这种结构的完善程度是千差万别的,如何把握该区域的结构特征是构建区域经济的关键所在。

由于区域的本质是一种结构,故任何经济活动的进入和退出,对区域的影响,都将遵循乘数定律。

由于结构上的很大差异,在不同区域构建区域经济的模式也不同。

因此,研究区域经济应从结构入手。

二是区域经济发展规律问题。

本书认为区域一旦形成,就开始其生命史,其生命史的主线应该是经济发展,区域内的任何过程都围绕这一主线而互相联系着。

这些过程既包括时间维度上的区域经济增长、区域产业结构演化和区际分工与联系,也包括空间维度上的区域空间地域结构的演进等,其交互作用、相互影响的运动共同组成了区域形式发展演化的全部过

程,当区域经济活动沿原有路径所规定的轨迹运行到一定时期后,将转换轨道,这时发展速度变缓或降下来,但这正是区域经济发生根本性变化的时期,然后又沿着变化了的结构所规定的轨迹运行。

每一次的转换轨道,是区域结构发生变化的过程,也是形成一种新的发展“氛围”的过程,因为区域经济发展并不单纯的取决于纯粹的经济行为,而是由区域社会、经济、文化等诸多要素相互组合而成的一种“氛围”所推动的。

要造成这种氛围,当地政府在基础设施建设等硬件和制定各项制度与法规等软件方面的支援是必要的。

因此,要尽可能地处理好两者之间的关系,即区域经济发展规律这一客体与为实现社会最优而采取的政策行为这一主体之间的相互关系。

三是区域空间是三元分法以及与此对应的三种经济。

长期以来,对区域空间的地域结构而言,核心与外围的二元观点占了统治地位。

但随着经济的发展以及城市化的进展,在城市和乡村的交界地带往往形成城市要素和乡村要素逐渐过渡的中间地带,也就是城乡边缘区。

本书把这种城乡边缘区作为区域空间的一种组织单元来研究,并在传统的二元结构基础上提出了区域空间的三元结构。

与此同时,提出了三种不同的经济,即城市经济、城乡边缘区经济和乡村经济,强调了城市经济、城乡边缘区经济、乡村经济之间不可分割的整体性和联系性,从而形成了一个涵盖区域整个空间的区域经济学。

在基本保留了前两版的基本理论框架的基础上,第三版主要在以下三个方面做了增订和修改。

一是将我们这些年来围绕着《区域经济学》进行系统研究的部分最新理论成果融合到本书的理论框架之中。

如导论中的“区域主体”;第三章“区域空间的形成”;第四章“区域经济发展”;第十二章“区域治理”等。

二是根据区域经济实践的新变化和区域经济理论的新进展,在不破坏前两版原有体系结构的条件下,增加了一些新的内容。

如更新了第五章“区域产业结构”的有关数据;第六章“全球背景下的区际分工”;第七章“都市区及其空间结构”;第八章“城市化与区域经济”、“城市发展的方向——都市区”;第九章“城乡边缘区的主要功能及发展方向”;第十章“乡村经济的发展趋势”;第十一章“区域经济政策的机理”等。

三是针对本书前两版中的不足之处,吸纳了读者特别是使用本书作为教材的高等院校一线任课教师的建议,对书中的一些基本概念和术语进行了规范,对书中的一些内容做了增减和调整。

同时,按照教材的规范,本书各章都增加了小结、思考题、阅读参考文献的内容。

本书的初版由郝寿义和安虎森人主编,参编者为南开大学从事城市与区域经济研究的中青年学者、博士后和博士,本书初版的写作方式是:在郝寿义、安虎森提出主题和大纲的基础上,经集体讨论,形成详细写作提纲,然后又大家分工起草各章初稿,具体的分工情况是:安虎森(第一、三章),吕玉印(第二章),陈计旺、罗泽斌(第四章),靖学青(第五章),江曼琦(第六章),黄楠(第七章),郝寿义、魏峰(第八章),范磊(第九章),董恒年(第十章),吴浙(第十一章)。

全书最后由郝寿义和安虎森主笔总撰修改定稿。

本书的再版仍由郝寿义和安虎森主编,具体由郝寿义主笔对第一、二、四、五、六、七、八、十章进行修改和增订,安虎森主笔对第三、九、十一章进行修订。

最后,由郝寿义和安虎森对全书修订稿统审定稿。

本书第三版的修订采用了开放式的做法,以《区域经济学》再版为平台,主要吸纳选取本书为教材的高等院校的一线任课教师和相关领域的知名专家学者,对《区域经济学》再版的各章节进行修订。

具体的分工情况是:第一章(郝寿义南开大学);第二章(罗浩中山大学;郝寿义南开大学);第三章(孙海军北华航天工业学院;郝寿义南开大学);第四章(王建廷、黄凌翔天津城建大学;郝大江哈尔滨商业大学);第五章(靖学青上海社会科学院;郝寿义南开大学);第六章(殷存毅清华大学);第七章(孙雷河北大学);第八章(王家庭南开大学;倪鹏飞中国社会科学院);第九章(冷志明吉首大学;王家庭南开大学);第十章(张合林郑州大学;肖绮芳湘潭大学);第十一章(李文斌中央财经大学;孙兵南开大学);第十二章(孙兵南开大学;陆军北京大学)。

安虎森对书稿进行了审阅。

最后,由郝寿义对全书修订稿统审定稿。

南开大学城市与区域经济研究所博士生程栋、曹清峰具体协助主编做了大量的基础性工作。

《区域经济学》从初版到第三版修订,整整经历了17年,南开大学经济学院和南开大学经济与社会发展研究院给予了大力支持,在此表示感谢。

感谢经济科学出版社的谢锐女士,她一直是本书的责任编辑,本书的初版、再版、三版都凝结着她的努力和汗水。

感谢刘殿和先生为本书第三版的出版付出的辛劳。

在这里还要特别感谢经济科学出版社的刁其武主任,正是在他的提议和督促下,才会有本书的第三版。

最后,需要特别指出的是,《区域经济学》第三版在力求保持初版和再版的基本理论框架的基础上,尝试增加了很多新的研究成果,这一尝试还有待于在教学和实践中接受进一步的检验。

虽然我们尽了最大努力,但由于水平和能力所限,难免存在这样或那样的不足,甚至错误,我们对所有可能出现的问题负责,希望读者和学界同仁斧正。

郝寿义

2015年6月于南开园。