苗族锦鸡舞

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

浅析贵州苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的艺术特征浅析贵州苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的艺术特征摘要:锦鸡舞是源于贵州苗族芦笙舞的一种别具一格的民族舞蹈,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的苗族村寨,具有“天下第一锦鸡舞”之称。

本文阐述了苗族原生态舞蹈“锦鸡舞”的形成,并从“锦鸡舞”的内容形式和服饰两个方面分析了其艺术特征。

关键词:苗族舞蹈;锦鸡舞;艺术特征;内容形式;服饰前言锦鸡舞是苗族的象征,它具有浓厚的生活兴趣,强烈的工作氛围,深庄严的宗教,独特的艺术特色的民族感情。

它不仅深受本族人民的喜爱,也是本族人民用于联络国内外各民族人民的情感友谊、团结合作象征的管簧乐器,是于歌、乐、舞为一体的文化艺术形态。

一、苗族“锦鸡舞”的形成“锦鸡舞”是苗族的原生态舞蹈,因其服饰和舞姿模仿锦鸡而得名。

居住在当地的苗族同胞,通常在每年的重大节日举行了隆重的吹笙跳月,敲响了鼓,跳起了“锦鸡舞”,以纪念祖先,让他们能自由、和平和快乐的记忆起美丽的锦鸡。

跳锦鸡舞时,风领导男女然后舞蹈,形状排列在管,又沿着逆时针的圆圈舞。

到四个步,六个步,然后转身,根据膝盖的自然摆动的舞蹈的基本特征,开始第一步左脚,左一步向左轻脚步,右脚贴近左,然后一步一步右脚,左脚右脚齐,然后一步离开,再一步左脚,右脚跟上。

每跳一步,而自然颤抖着对自然开放两岸膝盖,双手的节奏,悠闲地摆动,如锦鸡翅膀,扇动翅膀时,非常漂亮。

体现了人与自然友好的前景和生活条件和谐的精神,苗族人民是温和娴静的,发展是值得继承。

在漫长传播的过程中,“锦鸡舞”不断的演变着,经过作家和艺术家重新创作后,其舞蹈动作在数量上丰富了许多,使“锦鸡舞”,在民间在此基础上良好的发展更具有生命力。

二、苗族“锦鸡舞”的艺术特征苗族“锦鸡舞”的艺术特征主要集中体现在其内容形式和服饰上,内容丰富,形式多样,使得舞蹈动作更丰富,更具生命力;锦鸡服饰的装点,使“锦鸡舞”形象更为生动,使舞蹈更为优美。

艺术大观Art Panorama246苗族舞蹈《吉宇鸟》的阐释杨丽(江苏省东台市文化馆,江苏 东台 224200)摘要:在自称“嘎闹”的丹寨苗族鸟图腾文化丛中,锦鸡文化是鸟图腾文化的一个明显标志。

居住在丹寨县排调镇麻鸟、羊先、羊告、也改等一带的苗族同胞,都以锦鸡为荣。

世代生活在丹寨这片土地上的苗族同胞以鸟为图腾崇拜,其源远流长,历史悠久。

我参加表演的《吉宇鸟》,这部作品塑造了一群美丽的“锦鸡”,她们身着漂亮的“羽翼”,头戴苗族银饰,迈着优美的舞步把你带进苗族那片多彩,神秘的秘境。

关键词:舞蹈的动作取材;现代气息的锦鸡舞蹈;舞蹈的动作解析一、《吉宇鸟》的动作取材《吉宇鸟》的舞蹈素材取自贵州黔东南丹寨县排调镇的苗族锦鸡舞,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的苗族村寨,他们是鸟图腾部落的后裔。

我了解到她们在跳锦鸡舞时,女性排成一字长蛇队跟在后面,随芦笙曲调和舞步的变化而翩翩起舞,腿上动作多、上肢动作少,以腰、膝的自然摇动为舞蹈的基本特点。

随围成圆圈缓缓前行。

每跳一步,双膝同时自然向前擅动,犹如蜻蜓点水,双手于两侧自然放开,悠然摇摆。

双脚按芦笙曲调节奏变换出优美姿势,加上身上花衣花裙,头上锦鸡银饰,颈上银项圈,手上银手镯,脚上绣花鞋……犹如锦鸡行乐觅食、悠然漫舞,人多时,芦笙手在中间围成圆圈吹跳,女性在外围成圆圈跳舞。

为了更好地了解《吉宇鸟》我查阅了相关资料了解到关于锦鸡舞的来源还有这样的一个传说:祖先原来住在东方的大平原上,后来被赶到了湖边,一个叫“展坳对社”(苗语,意为平展的沙滩边)的地方,后来又沿江而上,到贵州时,先住在水边,住在田坝上。

但被后来者赶到了山上。

祖先们只带来三样东西:水牛、谷种和芦笙。

定居了以后,带来的谷种没有田播种,他们一边开田,一边打猎,摘野果,捞鱼虾充饥度日。

有一位老人套到了一只锦鸡,在清理时将囊包丢在草棚前的灰堆旁,谁知便长出了小米。

次年,他又把小米作种子烧荒播散,长出了满坡的小米,小米救了这支苗族的命,锦鸡便是救命恩人,于是他们为了感恩,就仿照锦鸡的美丽来装扮自己。

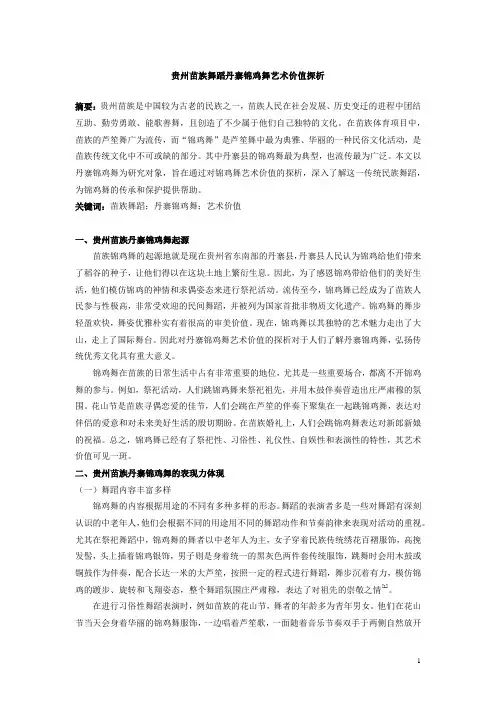

贵州苗族舞蹈丹寨锦鸡舞艺术价值探析摘要:贵州苗族是中国较为古老的民族之一,苗族人民在社会发展、历史变迁的进程中团结互助、勤劳勇敢、能歌善舞,且创造了不少属于他们自己独特的文化。

在苗族体育项目中,苗族的芦笙舞广为流传,而“锦鸡舞”是芦笙舞中最为典雅、华丽的一种民俗文化活动,是苗族传统文化中不可或缺的部分。

其中丹寨县的锦鸡舞最为典型,也流传最为广泛。

本文以丹寨锦鸡舞为研究对象,旨在通过对锦鸡舞艺术价值的探析,深入了解这一传统民族舞蹈,为锦鸡舞的传承和保护提供帮助。

关键词:苗族舞蹈;丹寨锦鸡舞;艺术价值一、贵州苗族丹寨锦鸡舞起源苗族锦鸡舞的起源地就是现在贵州省东南部的丹寨县,丹寨县人民认为锦鸡给他们带来了稻谷的种子,让他们得以在这块土地上繁衍生息。

因此,为了感恩锦鸡带给他们的美好生活,他们模仿锦鸡的神情和求偶姿态来进行祭祀活动。

流传至今,锦鸡舞已经成为了苗族人民参与性极高,非常受欢迎的民间舞蹈,并被列为国家首批非物质文化遗产。

锦鸡舞的舞步轻盈欢快,舞姿优雅朴实有着很高的审美价值。

现在,锦鸡舞以其独特的艺术魅力走出了大山,走上了国际舞台。

因此对丹寨锦鸡舞艺术价值的探析对于人们了解丹寨锦鸡舞,弘扬传统优秀文化具有重大意义。

锦鸡舞在苗族的日常生活中占有非常重要的地位,尤其是一些重要场合,都离不开锦鸡舞的参与。

例如,祭祀活动,人们跳锦鸡舞来祭祀祖先,并用木鼓伴奏营造出庄严肃穆的氛围。

花山节是苗族寻偶恋爱的佳节,人们会跳在芦笙的伴奏下聚集在一起跳锦鸡舞,表达对伴侣的爱意和对未来美好生活的殷切期盼。

在苗族婚礼上,人们会跳锦鸡舞表达对新郎新娘的祝福。

总之,锦鸡舞已经有了祭祀性、习俗性、礼仪性、自娱性和表演性的特性,其艺术价值可见一斑。

二、贵州苗族丹寨锦鸡舞的表现力体现(一)舞蹈内容丰富多样锦鸡舞的内容根据用途的不同有多种多样的形态。

舞蹈的表演者多是一些对舞蹈有深刻认识的中老年人,他们会根据不同的用途用不同的舞蹈动作和节奏韵律来表现对活动的重视。

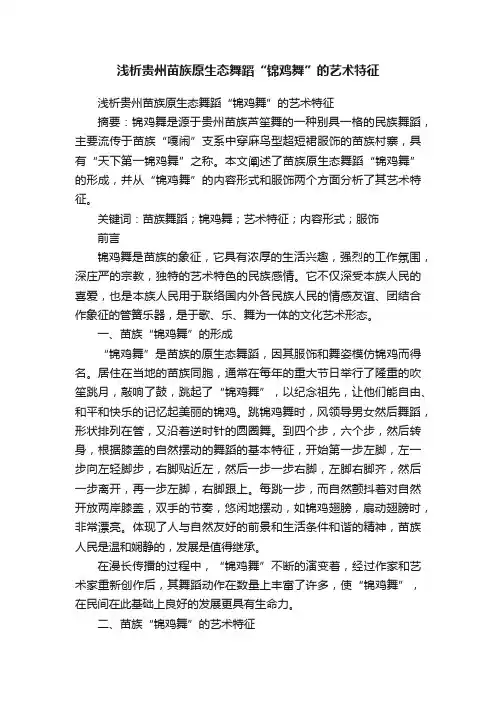

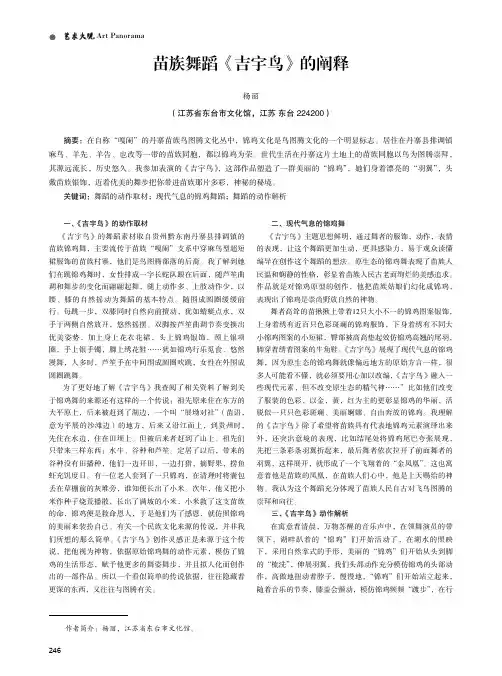

民族⽂化·苗族|最后的鸟图腾部落——丹寨锦鸡苗丹寨县地处贵州省东南部,这⾥不仅拥有青⼭绿⽔的怀抱,更有多民族⽂化的呈现,丹寨在漫长的历史发展进程中,创造了各具特⾊、异彩纷呈的优秀民族⽂化,使丹寨拥有了许多浓郁独特的风⼟⼈情。

在丹寨世居的苗族以鸟为图腾,崇拜锦鸡,因此在当地⼀般称这⽀苗族为“锦鸡苗”,且被誉为“最后的鸟图腾部落”。

丹寨以锦鸡⽂化最为璀璨夺⽬,⾄今还保留着穿“百鸟⾐”、跳“锦鸡舞”的习俗。

鸟图腾部落,不仅拥有古⽼的⽂化,更代表了这⾥的苗家⼈的⽣活状态。

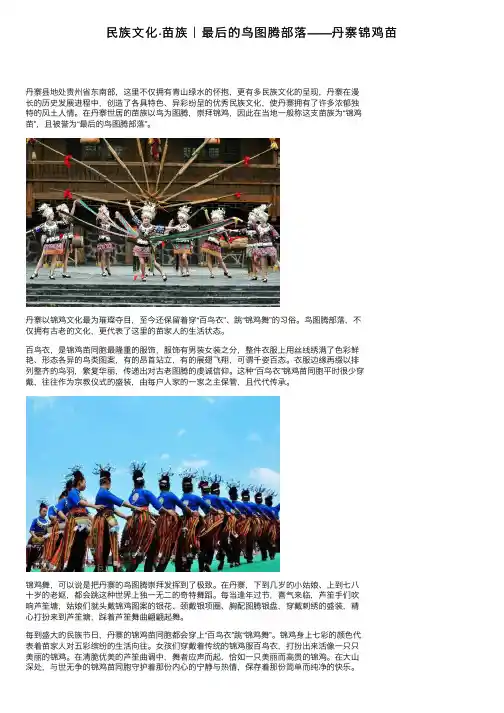

百鸟⾐,是锦鸡苗同胞最隆重的服饰,服饰有男装⼥装之分,整件⾐服上⽤丝线绣满了⾊彩鲜艳、形态各异的鸟类图案,有的昂⾸站⽴,有的展翅飞翔,可谓千姿百态。

⾐服边缘再缀以排列整齐的鸟⽻,繁复华丽,传递出对古⽼图腾的虔诚信仰。

这种“百鸟⾐”锦鸡苗同胞平时很少穿戴,往往作为宗教仪式的盛装,由每户⼈家的⼀家之主保管,且代代传承。

锦鸡舞,可以说是把丹寨的鸟图腾崇拜发挥到了极致。

在丹寨,下到⼏岁的⼩姑娘、上到七⼋⼗岁的⽼妪,都会跳这种世界上独⼀⽆⼆的奇特舞蹈。

每当逢年过节,喜⽓来临,芦笙⼿们吹响芦笙塘,姑娘们就头戴锦鸡图案的银花、颈戴银项圈、胸配图腾银盘,穿戴剌绣的盛装,精⼼打扮来到芦笙塘,踩着芦笙舞曲翩翩起舞。

每到盛⼤的民族节⽇,丹寨的锦鸡苗同胞都会穿上“百鸟⾐”跳“锦鸡舞”。

锦鸡⾝上七彩的颜⾊代表着苗家⼈对五彩缤纷的⽣活向往。

⼥孩们穿戴着传统的锦鸡服百鸟⾐,打扮出来活像⼀只只美丽的锦鸡。

在清脆优美的芦笙曲调中,舞者应声⽽起,恰如⼀只美丽⽽⾼贵的锦鸡。

在⼤⼭深处,与世⽆争的锦鸡苗同胞守护着那份内⼼的宁静与热情,保存着那份简单⽽纯净的快乐。

注:以上民族资料与相关图⽚来⾃于⽹络搜索,如有错误或侵权请联系删除。

少数民族传统文化资料简介少数民族传统文化资料简介导语:中国有56个民族,每个民族都有自身的特色文化。

下面是小编收集的少数民族传统文化资料简介,欢迎阅读。

少数民族传统文化资料简介(一)1.《苗族敬酒歌舞》演出人员6-8人简介:不论是在苗乡,还是在侗寨;不论是布依,还是水家;只要贵客进寨、亲人临门,自家酿造的米酒和热情的歌声便是山里人献给客人的最好的祝福。

在演出现场的歌声中,雷山县民俗展示演出队的演员手捧牛角酒杯,来到观众席中为观众敬酒,邀观众一起欢呼,与观众一起分享快乐喜悦。

让来自外地的游客在陶醉在苗乡里,亲身体验苗家欢迎贵客们热情,感受到了原汁原味的民族风情。

少数民族传统文化资料简介(二)2.踩鼓舞演出人员4-8人简介:踩鼓舞是清水江畔苗族节日都不可缺少的一项活动内容。

鼓身木制,鼓面蒙牛皮,由两名妇女敲击,鼓面和鼓身交替击响,发出“咚咚嗒咚嗒咚嗒嗒嗒”的声音,在山寨回荡,激烈而明快,动人心魄,意味着节日的.高潮来临了,这时候不论是远方的客人还是当地的人,都会往鼓声聚集,鼓声响的地方叫踩鼓场,人们在踩鼓场上自发的围成几层大圆圈,踩着鼓点,跳着特定的传统舞,故名踩鼓舞。

少数民族传统文化资料简介(三)3.讨花带演出人员4男1女简介:讨花带”,则是在“芦笙节”之夜,老人们带着孩子逐渐散去,而青年们舞兴犹浓时,吹起带有含义的曲调,如:“姑娘,请把美丽的花带送给我”、“请把花带拴在芦笙上,大家喜洋洋”等,以此向姑娘表述爱慕之情。

姑娘若有意于某个青年时,她就把自己绣制的花带拴在该青年的芦笙上。

少数民族传统文化资料简介(四)4.锦鸡舞演出人员8-12人简介:锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的一种民间传统舞蹈,发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族"嘎闹"支系中穿麻鸟型超短裙服饰的排调、也改、加配、党早、麻鸟、羊先、羊告、也都和雅灰乡境内雅灰、送陇等苗族村寨。

有天下第一锦鸡舞之称。

少数民族传统文化资料简介(五)5.反排木鼓舞演出人员8-12人简介:该舞蹈已列入国家非物质文化遗产代表作名录的“反排木鼓舞”,是流传于贵州省台江县方召乡反排,是一种世代相传的苗族祭祀性舞蹈,反映了苗族祖先不畏艰难险阻,披荆斩棘,长途迁徙,开辟疆土,围栏打猎,创造美好生活的壮举。

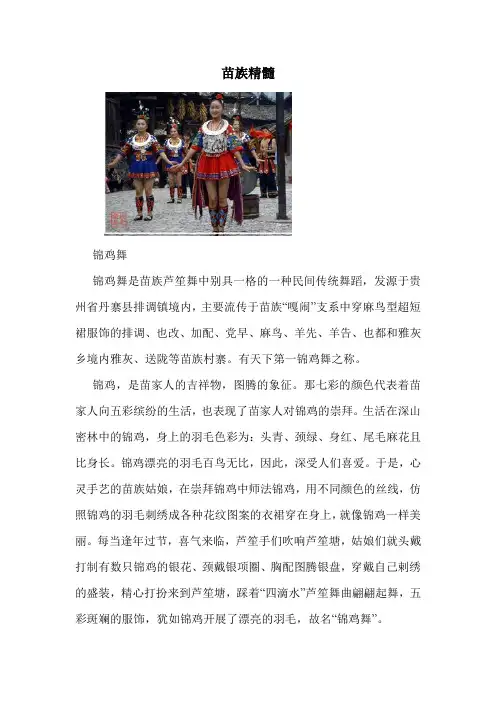

苗族精髓锦鸡舞锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的一种民间传统舞蹈,发源于贵州省丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的排调、也改、加配、党早、麻鸟、羊先、羊告、也都和雅灰乡境内雅灰、送陇等苗族村寨。

有天下第一锦鸡舞之称。

锦鸡,是苗家人的吉祥物,图腾的象征。

那七彩的颜色代表着苗家人向五彩缤纷的生活,也表现了苗家人对锦鸡的崇拜。

生活在深山密林中的锦鸡,身上的羽毛色彩为:头青、颈绿、身红、尾毛麻花且比身长。

锦鸡漂亮的羽毛百鸟无比,因此,深受人们喜爱。

于是,心灵手艺的苗族姑娘,在崇拜锦鸡中师法锦鸡,用不同颜色的丝线,仿照锦鸡的羽毛刺绣成各种花纹图案的衣裙穿在身上,就像锦鸡一样美丽。

每当逢年过节,喜气来临,芦笙手们吹响芦笙塘,姑娘们就头戴打制有数只锦鸡的银花、颈戴银项圈、胸配图腾银盘,穿戴自己剌绣的盛装,精心打扮来到芦笙塘,踩着“四滴水”芦笙舞曲翩翩起舞,五彩斑斓的服饰,犹如锦鸡开展了漂亮的羽毛,故名“锦鸡舞”。

民间锦鸡舞的芦笙音乐轻快流畅,优美动听,曲调丰富,有100多首。

1958年,中央民族音乐研究所的何云、简其华、张淑珍编著出版的《苗族芦笙》一书就收录了丹寨县排调镇麻鸟村芦笙手吹奏的锦鸡舞乐曲,誉麻鸟为“芦笙音乐之乡”。

锦鸡舞表现了苗族人民温和娴静的性格,体现出人与自然和谐友好的精神状态,凸显着苗族人民古老而绚烂的美感追求,是民间舞蹈中一枝烂漫的山花。

如今,锦鸡舞在传播的过程中,已逐步演变。

经丹寨文艺工作者的再创造,其舞蹈动作模仿大自然的锦鸡动作,有锦鸡觅食、嬉戏、展翅翱翔等,其动作轻盈流畅、优雅自然,很受人们的喜爱,在深闺人未识的锦鸡舞从山旮旯里走进了都市,从民间走上了舞台,从国内走向了国外,深受国内外艺术家的赞誉。

锦鸡舞自搬上舞台后,以其独特的艺术魅力久演不衰。

二十世纪80年代,锦鸡舞焕发出了艺术魅力的生机,被黔东南州歌舞团采编后带到意大利、匈牙利、南斯拉夫、奥地利和罗马尼亚参加国际艺术节演出,博得了西方观众的阵阵喝彩;1989年州歌舞团将锦鸡舞带到大连参加“首届中国民间艺术节”表演,赢得了专家学者的赞赏。

丹寨凤鸣舞蹈赏析(一)形象美丹赛棉两舞服饰与每蹈融合的形象美是绵鸡舞车常重要的审美特征。

舞萄是人用他们灵活的肢体在向大家述说着一个故事成者文化,锦鸡舞表现的是一种独有的民族文化。

在苗家的重要节目黑,他们用特色的解鸡舞表达恩想的同时也增强了民族的烟结,更加深了纪族的特征,这就使我们看到各民族有各民族等色的眉,各民装有各民族特色的舞帽艺术形象。

解鸡作为苗族特色的每阳艺术形象,是以解鸡餐的具体形式生动,鲜明地展况出来。

锦鸡每是苗家人民代代相传下来的昆装文化,是他们古远的民族文化传承下来的韩殊形式,他们角然地把锦鸡作为他们审美的对象。

又自然地把锦鸭当作荷族人民自我形象的升华的艺术形式。

苗家人通过锦鸡:将展饰与料融合起来,在舞蹈时,双手于身旁两侧白然放开每动,悠然白得的插摆看来刻面出的统鸡美围形象的,使得棉鸡舞形象美暂自然大方。

以锦鸡的艺术形象来反换社会生活,同时也反成了苗族率福生话,(二)意境美在丹赛县的芦整场上,朴实无华的面家姑银门随意的具动着优更的舞蜜,没有我门器知的舞台的每美,只有碧蓝的天空。

平组的芦窄坝子,就构成了菌家的舞台。

在并塞这个少数民族的塞子里设有每帽学派的算眉家,但是苗族人民们就是自然献予的原始舞蹈家。

他们淳朴自然的内心里,舞眉是他们对生话的向往。

“意”是苗家人的淳补白然地热爱生活的情感,“境”是古朴自然地苗紫同闲引在生括中助劳的创造的客观世界。

丹离的锦鸡每是一种有着舞蹈意境和存在形式性较强的得蹈民紫艺术,是在直规可感知的、极其富有苗族舞留审美价值的意文,通过料动的苗家姑雄的姿体,让我们够受到了铭鸡舞蹈的朴实无华的美、随意的美、原生志的美。

如果舞蹈动声不生动,无新颗之处,无美感之淡,平平淡淡,那自然就失去了苗族舞蹈棉鸡舞独立存在的艺术价值。

放,只有将苗城人民对生话的情感磁人在解鸡舞溺里面,把锦两舞特有的朴实的行,神、情,景与苗家的文化融合在一起,这就构成了一每原生态的绵鸡具丽意境美。

苗族舞陌锦鸡舞表现了苗族民族特色,把它那曼妙动人的民族舞蜜、优美且原始的旋律,慢慢的把大家都吸引了,仿佛置身于淳朴自然地苗家果去,舞弱放就有许多的民装文化蕴涵其中。

我国西南地区少数民族舞蹈的艺术特征我国的西南地区,居住着众多民族,如藏、纳西、羌、彝、白、哈尼、苗、布依、拉祜、土家、景颇等民族, 他们既是各自独立的人类共同体,在历史发展过程中又是相互依存、密切联系的一个族群,在他们传承民族文化和进行民族文化交流的过程中,舞蹈无疑是最佳的方式。

在我国的民族文化体系里,舞蹈无疑是最重要的元素之一。

少数民族舞的种类和样式最为多样,内涵、风格也最为丰富,形式和姿态最具风采,从而使民族舞蹈在整个民族文化中占有很重要的地位。

在人类发展的初期,舞蹈是人们用来传情达意的意识形态,人类的出生、劳动、宗教活动、生产活动等它无处不在,舞蹈已经融入到了人们生活中的所有领域,这种现象至今任遗留在各民族人民的生活中。

舞蹈是从原始祭祀演化而来的,从某种意义上说,民族舞蹈可以被视为这一民族的“标记物”,是民族文化的遗存。

一、西南地区民族舞蹈的风格特征我国民族舞蹈的支系繁多而分布广阔,形成了数量众多、内容丰富的歌舞品种,各民族民间舞蹈各具特色,体现着本民族地域、习俗、信仰的独特色彩。

民族舞蹈大都历史悠久,传统深厚,是一种民族文化的积淀和展示。

在我国西南地区各民族中,主要分布着如藏、羌、彝、白、纳西、哈尼、苗族、布依族、土家族、拉祜、景颇等民族,他们每个民族都有属于自己的民族舞蹈。

我们就以苗族、土家族、彝族、布依族等的民族舞蹈为代表来阐述一下我国西南地区民族舞蹈的艺术特征。

㈠苗族舞蹈的艺术特征苗族是我国南方的古老民族,最有代表性的舞蹈是“芦笙舞”、“反排木鼓舞”、“锦鸡舞”、铜鼓舞、木鼓舞、湘西鼓舞、板凳舞和古瓢舞等。

⑴已列入国家非物质文化遗产代表作名录的“反排木鼓舞”,是流传于贵州省台江县方召乡反排村,是一种世代相传的苗族祭祀性舞蹈,反映了苗族祖先不畏艰难险阻,披荆斩棘,长途迁徙,开辟疆土,围栏打猎,创造美好生活的壮举。

浅谈苗族锦鸡舞的特点及成因苗族锦鸡舞,是中国苗族传统文化中的重要组成部分,具有独特的艺术表现形式和深厚的历史渊源。

该舞蹈以其独特的舞姿、形象和动作特点,深受人们的喜爱和赞赏。

苗族锦鸡舞的特点主要体现在以下几个方面:1.独特的服饰:苗族锦鸡舞的舞者身着传统的苗族服饰,包括苗族特色的胸罩、长裙、锦袍和红色绣鞋等。

服饰绚丽多彩,色彩鲜艳,给人以视觉上的强烈冲击,能够吸引观众的注意力。

2.鲜明的形象:苗族锦鸡舞的表演者以锦鸡为形象,表现鸟儿活泼飞舞、欢快愉悦的形态。

锦鸡以其独特的颜色、形状和动作特点,展现出活力四溢、灵动机敏的鸟类特征。

3.细腻的动作:苗族锦鸡舞的舞者通过细腻的手势、舞步和身体动作,表达出苗族人民对自然和生活的感悟和情感体验。

他们的舞姿矫健,动作轻盈优美,舞蹈技巧高超,给人以沉稳、大气的感觉。

4.丰富的鼓乐:苗族锦鸡舞的表演往往伴随着激烈的鼓乐声,通过鼓声的节奏和力度,营造出欢快、激昂的氛围。

舞者在鼓乐的伴奏下,展示出他们的舞技和身体柔韧性,更加突出了锦鸡舞的独特魅力。

苗族锦鸡舞的成因主要与苗族文化和历史背景有关:1.文化意义:苗族是中国的一个少数民族,拥有悠久的历史文化,他们秉持着和谐共处的文化观念,强调人与自然的和谐关系。

锦鸡作为一种常见的自然元素,被苗族人民视为祥瑞的象征,通过对锦鸡的模仿和舞蹈形式进行表达,以达到祈求幸福、平安的愿望。

2.生活环境:苗族人民居住在山区,比较接近大自然,他们对自然环境的热爱和依赖在文化表达中得到淋漓尽致的展现。

苗族人民通过对周围自然景观和生物特点的观察和模仿,创造了锦鸡舞这种精美的舞蹈形式。

3.历史传承:苗族是一个注重口传心授的民族,锦鸡舞的传承与苗族人民长期以来的口头传统有关。

在苗族族群内部,舞蹈技艺的传承是通过师徒制度进行的,经过多年的学习和训练,舞者才能掌握技巧,从而继承和发扬该舞蹈形式。

4.宗教信仰:苗族人民信仰自然神灵,锦鸡作为一种独特的鸟类形象,被视为神鸟。

谈谈雷山苗族“锦鸡舞”作者:孙仕国来源:《卷宗》2017年第27期摘要:雷山苗族“锦鸡舞”的起源、服装、规模、舞姿、音乐和发展变化。

关键词:雷山;苗族;锦鸡舞“锦鸡舞”就是形如锦鸡样式的一种芦笙乐曲舞姿。

锦鸡舞产生并盛行于雷山县桃江乡岩寨村以及大塘乡新桥村、排里村、掌批村、桥港、桥兑、排告、桃良、乌的、独南、掌雷、年显等“短裙苗”(包括“超短裙苗”)支系的苗族村寨。

八十年代初期,桃江乡岩寨村“超短裙”支系的苗族芦笙队应邀赴北京“中华民族园”参加开园迎宾表演,受到前万里委员长和中外来宾赞赏。

舞者为“超短裙”支系苗胞。

由中、青年男生吹芦笙,妇女随着乐曲踩跳,男上装包头帕着对襟便衣,女穿绣花银衣,下装着长裤(此裤裤脚很小,很像九十年代时兴的“健美裤”),腰部维系数圈长5.7寸的百褶短裙,前腰横系叠有3-4张显现脚边花纹的围腰,后腰系竖叠22块(宽4寸,长3尺)的丝织或棉织红、黄色彩带(形成分散的一大块),前短后长,跳舞时,膝盖以下包裹脚,脚穿尖头花布鞋,右后抬略高于头部并稍向前伸,右手拇指、食指捏紧(像鸡嘴),中指等其余三指均伸直列于后(形如一个鸡头,手背为鸡颈),随着男生吹笙乐曲双膝一伸一屈,排成行边跳边移向前,腰部蠕动,头戴银花、银角,面带笑容点点头,步伐轻盈,身后彩带飘摇自如,恰似锦鸡展翅。

当舞姿动作较大而又旋转时,观者看舞者从手、头到身后彩带飘逸,加上银光闪灼,宛如羽毛斑斓的锦鸡起舞。

因此,苗族“锦鸡舞”的创意就源于此。

跳锦鸡舞时,男性(2---4人)吹芦笙在前,女性随后跟着列队围圈起舞。

步伐分三排式、四拍式、五拍式、七拍式不等,脚步动作多,轻巧灵活,上身动作小,腰及膝盖以下以自然蠕动为主。

双脚按芦笙曲调的节奏变化娓娓移动,犹如锦鸡行乐,觅食的姿态。

锦鸡舞的芦笙曲调优美动听,虽取材于苗族芦笙舞曲。

但有所升华,具有浓郁的苗族民间舞蹈特色,又有古朴典雅而鲜明的格调风味。

雷山县桃江乡岩寨村,离乡镇府驻地1.5公里,距县城35公里,芦(山)榕(江)公路经寨脚而过。

[锦鸡炫美]锦鸡炫美节目简介《锦鸡炫美》(14舞蹈教育女一班***)作品《锦鸡炫美》是一个苗族女子群舞,运用了贵州省黔东南州丹寨县锦鸡舞为创作元素,加以幽默夸张的拟人创作手法,就如剧目名直观表达的一样,生动的展现出一群锦鸡们互相比美炫美的场景。

以一种看似调侃、诙谐、轻松的方式表述了一个严肃问题,既是:回归生命的本真、自然与快乐。

据了解,作品的创作灵感来源于2010年正在读研的编导与其导师***老师赴**省***州**县的“锦鸡之乡”采风时,在凯里博物馆里的一张老照片。

照片上是一群锦鸡少女,身着漂亮的“锦鸡苗族”服饰,衣服有着大概三四十条彩色的几乎落地的长摆尾,锦鸡少女翘臀塌腰的背影,远远地站在山崖上。

也就是当时看到这幅画后,经过导师的点拨,而后两位编导——陈冠眉与韦曼在当地做了一个节目,返校后觉得有意思又加以改编,最终将作品呈现出来。

《锦鸡炫美》是一个动物拟人、幽默的作品,作品按照情节划分分别是:一群锦鸡的相互炫美;一只穿高跟鞋的锦鸡骄傲的炫耀;所有锦鸡想靠近、得到高跟鞋;抛下高跟鞋,抛下缥缈虚有的东西,回归本真。

总体结构为:A-B-A结构,是有一个推进的过程。

从开头到高跟鞋出现前为第一部分,此部分为作品铺垫了一个和谐、轻松、自然的氛围,动作多数是反复,演员表演出炫美的傲娇的状态与俏皮;第二部分为高跟鞋的出现到高潮结束,形象的表现出其他锦鸡不满、羡慕及嫉妒的情绪到欢乐、奔放与激情,同时也清晰的表现出一只脚穿红色高跟鞋的锦鸡从得瑟与炫耀到融入集体的欢快与纯真;第三部分是最后结尾,与高潮部分对比,更加显出了回归纯真的感觉。

红色高跟鞋被用力抛下,代表着那些飘渺虚无的东西被抛下,留下的是快乐、纯粹与本真。

《锦鸡炫美》是取材锦鸡舞,是以一个诙谐的手法表现内容,所以舞蹈动作比较独特,可以训练到表演者不同的身体关节的运用。

剧目中的一直包含着苗族舞蹈的基本动律,动作灵巧并且反复性多,可以使表演者从中更好的掌握苗族舞蹈的基本动律,其中“甩手”、“小跳跃”、“踢腿”、“摆手”等动作提高表演者的灵活与敏捷度。

中班艺术苗族锦鸡舞教案及反思教案名称:中班艺术苗族锦鸡舞教案教学目标:1. 了解苗族锦鸡舞的起源和文化背景;2. 学习锦鸡舞的基本动作和舞蹈节奏;3. 提高幼儿的身体协调性和节奏感;4. 培养幼儿的艺术欣赏能力和文化意识。

教学准备:苗族锦鸡舞音乐,苗族锦鸡舞视频,锦鸡舞服装,锦鸡舞头饰,锦鸡舞绸带。

教学过程:Step 1: 引入(5分钟)向幼儿介绍苗族锦鸡舞,让他们感受音乐的魅力和动感。

Step 2: 观看视频(10分钟)播放苗族锦鸡舞的视频,让幼儿观看,听音乐,了解舞蹈的节奏和动作。

老师可以让幼儿模仿动作,跟着音乐摇摆身体。

Step 3: 学习锦鸡舞动作(15分钟)老师示范锦鸡舞的基本动作,包括手臂的摆动,脚步的跳跃和身体的转动。

然后,让幼儿模仿动作跟着老师学习。

Step 4: 练习舞蹈节奏(15分钟)老师播放苗族锦鸡舞音乐,让幼儿跟着音乐节奏跳锦鸡舞。

老师可以用手拍节奏,帮助幼儿更好地抓住节奏。

Step 5: 探究苗族文化(10分钟)老师介绍苗族锦鸡舞的文化背景和起源,向幼儿展示锦鸡舞服装和头饰。

让幼儿体验锦鸡舞绸带的摆动,了解苗族人的生活和文化。

Step 6: 展示表演(5分钟)让幼儿穿上锦鸡舞服装和头饰,跳一段锦鸡舞,并展示出自己的动感和节奏感。

老师可以为幼儿拍摄照片或视频,留作珍藏。

Step 7: 反思(5分钟)与幼儿一起回顾本节课学习的7. 反思本节课教学目标是让学生能够学习和感受苗族锦鸡舞的文化内涵,以及通过动手实践,提高学生的艺术表现能力。

在教学中,我结合了课堂教学和实践活动,让学生在模仿、练习的基础上,逐渐掌握了锦鸡舞的基本动作和节奏,并在展示环节中发挥了自己的创意,形成了属于自己的锦鸡舞。

整个教学过程紧凑而有趣,学生的参与度很高,也让我感到了成就感。

然而,在本节课的教学过程中,也存在着一些问题。

首先,在课前准备中,由于时间紧张,我未能充分考虑到学生的身体适应性问题,导致部分学生在练习过程中出现了不适应的情况,这需要在以后的教学中加以改进。

论苗族“锦鸡舞”的艺术特色与文化功能一、苗族锦鸡舞的形成“锦鸡舞”发源于贵州省东南部丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的苗族村寨。

因锦鸡舞的伴奏采用四滴水芦笙,人们将这种舞称作“四滴水芦笙舞”,后经丹寨县芦笙演奏家余富文将其命名为“锦鸡舞”,而这个名称恰恰体现了部族群体意识里长期存在的形象认同感。

二、苗族锦鸡舞的艺术特色1.内容。

锦鸡舞在苗族的生产生活中起着不同的作用:一是祭祀性,锦鸡舞作为一项必不可少的环节,表现丹寨人对祖先的尊重;二是习俗性,在苗族中秋之夜所举行的“跳月”活动中,欢快热烈的锦鸡舞给男女青年提供了寻找心上人的机会;三是表演性,如苗家在迎接远道而来的客人时,会跳起锦鸡舞,参与的人数众多,宾客也可参与其中。

2.表演形态。

锦鸡舞常见的表演形式是集体舞,少则七八人,多则不限。

具体而言,其表演形态具有以下特点:(1)苗族“锦鸡舞”属于“芦笙舞”的一种,在表演时,一般都是芦笙手于前,女性随后排成长队形,随曲调逆时针方向旋转,它具有笙舞合一的特征。

(2)以腰、膝的自然摇摆颤动为锦鸡舞的动作特点,双脚按曲调节奏变换姿势,双手于两侧稍往外自然摇摆,其上身动作少,下肢动作灵活多变。

(3)锦鸡舞具有起、承、转合流程化的的舞蹈动律,经文艺工作者的多次再创作,使得“锦鸡舞”在民间原有的基础上得到了丰富和发展,使其更加具有生命力。

3.配乐。

“四滴水”属于苗族民间乐器,由高、中、低、倍低四支芦笙相隔三个八度组成。

所奏乐曲音响厚实,节拍变化大,5/4、4/4、3/4交替出现。

①芦笙的曲调丰富,涉及祭祀、娱乐、迎宾和节日喜庆等各个方面,通常其结构简洁,节奏鲜明活跃。

4.服饰。

(1)上装和绑腿。

“锦鸡服”的常服上衣一般为立领、右衽、窄袖紧身衣;其衣领、门襟和衣袖绣有花纹图案,并缀有银铃、银泡和银片等银饰。

(2)超短百褶裙。

“百褶裙”是锦鸡苗的代表服饰,短裙层数越多表示越富裕、越美丽。

苗族锦鸡舞

苗族锦鸡舞锦鸡舞发源于丹寨县排调镇境内,流传于苗族“嘎闹”支系中穿麻鸟型超短裙服饰的亚族群。

他们居住在麻鸟、羊先、也改、党早、加配、羊物等村寨,方圆约50多平方公里,两万多人口。

锦鸡舞在十二年一次的祭祖活动中担当重要职责,节日娱乐是锦鸡舞表演的最大内容。

婚庆、迎客礼仪、青年男女的“跳月”,都依托锦鸡舞来进行。

锦鸡舞的伴奏芦笙,苗语称:“更拉”,又称“四滴水”。

表演锦鸡舞时,男性吹芦笙作前导,女性随后起舞,排成一字形,沿着逆时针方向转圆圈跳。

2007年,在贵州省最高水平的舞蹈大赛首届“多彩贵州舞蹈大赛”原生态类总决赛上,丹寨《锦鸡舞》首夺最高奖金黔奖,2009年第二届多彩贵州舞蹈大赛上,丹寨《芒筒芦笙祭祀乐舞》再次问鼎金黔奖,奠定了丹寨县在贵州省乃至全中国原生态类舞蹈上的突出地位。

在2009年成都第二届国际非物质文化遗产节上,《锦鸡舞》被评为太阳神银奖,在杭州中国非物质文化遗产节上,《锦鸡舞》以最高分被评为中国传统舞蹈金奖。