深海氧同位素指标和记录

- 格式:ppt

- 大小:2.76 MB

- 文档页数:64

用氧同位素反演太古海洋环境Ruth E. Blake硅质岩中氧和硅的同位素含量以及蛋白质进化的研究结果都曾提出,在太古代早期(大约35亿年前),海洋的温度为55~85℃。

最近一项针对硅质岩中磷酸盐的氧和氢同位素的研究却证实,太古代的海洋温度不超过40℃。

海洋温度也可以通过磷酸盐中的氧同位素含量来推测。

最近的研究表明,溶解态无机磷酸盐(δ18OP)中的18O∶16O的比值可以反映海水环境温度以及低温下主导海洋磷循环的生物过程。

所有生物都需要并能够聚集磷,通过漫长的生物过程,现代海洋磷酸盐中δ18O P的比值一般为19‰~26‰(V S M O W),远远高于火成岩和陨石内磷灰石中约6‰~8‰的特征比值。

我们报道了南非32亿到35亿年前的“Barberton Greenstone B e l t”的沉积物内磷酸盐中氧同位素的含量。

我们发现δ18O P的比值为9.3‰~19.9‰,这其中有太古代岩石的最大报道值。

假设沉积物和海水(δ18O=0‰)之间达到平衡状态,根据最大δ18OP值计算得出当时海洋温度为26~35℃。

δ18OP比值中的高值与现代海洋磷酸盐相似,这意味着太古代地球上已有完善的磷循环以及相应的生态活动过程。

南非32~35亿年前的Barberton Greenstone Belt 中有保存完好的岩石,从中可能会发现早期生命及原始海洋化学的地球化学记录。

Barberton Greenstone Belt中含有一系列的火山岩,与之交织层叠的是体积较小的沉积单元,其中包含硅质岩、条带状铁矿以及各种硅化陆源和火山碎屑沉积物,这些物质仅经历了低级的岩石变质作用。

硅质岩多被解释为由热液产生,沉积物由早期成岩物质取代火山碎屑产生,或者通过饱含硅的太古代海水与海底沉积物之间的交互过程产生。

前寒武纪硅质岩中氧同位素和共存磷酸盐的含量随年代的增加均逐渐降低,对于这一现象的解释长期以来存在争议。

Barberton硅质岩中δ18O 的含量低被归因于3点,(1)低δ18O液体的成岩/热液蚀变作用,(2)与δ18O=0‰海水之间的平衡作用以及很高的海洋温度(55~85℃),(3)与δ18O=-10‰海水之间的平衡作用以及较低的海洋温度(55~85℃)。

第27卷 第6期2007年11月第 四 纪 研 究QUATERNARY SC I ENCESV o.l 27, N o .6N ove m be r ,2007文章编号 1001-7410(2007)06-1016-07中国南方红土环境磁学*卢 升 高(浙江大学环境与资源学院,杭州 310029)摘要 第四纪红土是中国南方古环境演化与气候变迁的最佳载体之一,记录了南方的古地理、古气候环境变迁信息。

典型红土剖面由现代红壤层、均质层、网纹层、砾石层或基岩层组成,均质红土磁化率值多在80 10-8~250 10-8m 3/kg ,网纹红土磁化率约低一个数量级。

红土的磁化率-温度( -T )曲线、等温剩磁获得曲线、XRD 和TE M 分析认为,成土过程产生的细粒磁性矿物(包括磁铁矿、磁赤铁矿和赤铁矿)是红土磁性的主要载体。

对红土的岩石磁学和矿物学综合分析认为,红土磁性矿物的含量、粒度、类型等可能指示其形成时期的某种环境变化,红土磁性是南方第四纪环境变迁研究的重要手段,但由于红土的物源以及受后期化学风化改造的复杂性,红土的环境磁学研究需要新的思路和方法。

主题词 红土 环境磁学 磁性矿物 古环境中图分类号 S152,P3 文献标识码 A作者简介:卢升高 男 45岁 教授 环境磁学与环境生态学专业 E-m ai:l l u s g @z j u edu cn *国家自然科学基金项目(批准号:49971044)资助 2007-06-28收稿,2007-07-20收修改稿在我国长江以南广泛分布的红土,是湿热气候环境下经强烈风化作用形成的产物,因含较多的氧化铁而呈现明显的红色,又称为 红色风化壳[1~4]。

典型的第四纪红土常由黄棕色粘土层、均质红粘土层、网纹状红粘土层和砾石层构成,由于网纹层深厚醒目,第四纪红土又多被形象地称为 网纹红土 。

红土的分布范围北起南阳-桐柏-淮河一线,经长江中下游地区,南至南岭山地,东界大体沿杭(州)嘉(兴)湖(州)-宜(兴)溧(阳)山地-安庆-淮河中下游,向东转至东南沿海海岸以及向东北延至淮河以北,向西直到成都平原。

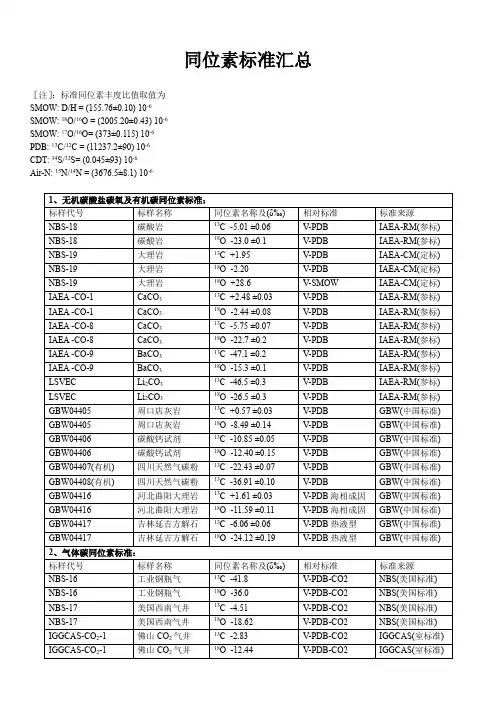

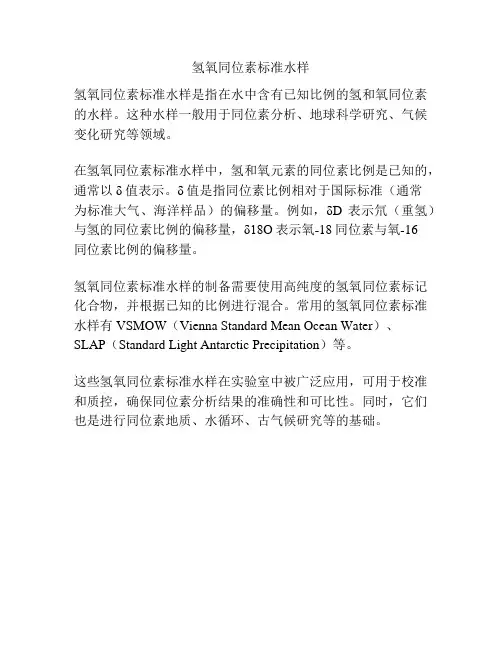

氢氧同位素标准水样

氢氧同位素标准水样是指在水中含有已知比例的氢和氧同位素的水样。

这种水样一般用于同位素分析、地球科学研究、气候变化研究等领域。

在氢氧同位素标准水样中,氢和氧元素的同位素比例是已知的,通常以δ值表示。

δ值是指同位素比例相对于国际标准(通常

为标准大气、海洋样品)的偏移量。

例如,δD表示氘(重氢)与氢的同位素比例的偏移量,δ18O表示氧-18同位素与氧-16

同位素比例的偏移量。

氢氧同位素标准水样的制备需要使用高纯度的氢氧同位素标记化合物,并根据已知的比例进行混合。

常用的氢氧同位素标准水样有VSMOW(Vienna Standard Mean Ocean Water)、

SLAP(Standard Light Antarctic Precipitation)等。

这些氢氧同位素标准水样在实验室中被广泛应用,可用于校准和质控,确保同位素分析结果的准确性和可比性。

同时,它们也是进行同位素地质、水循环、古气候研究等的基础。

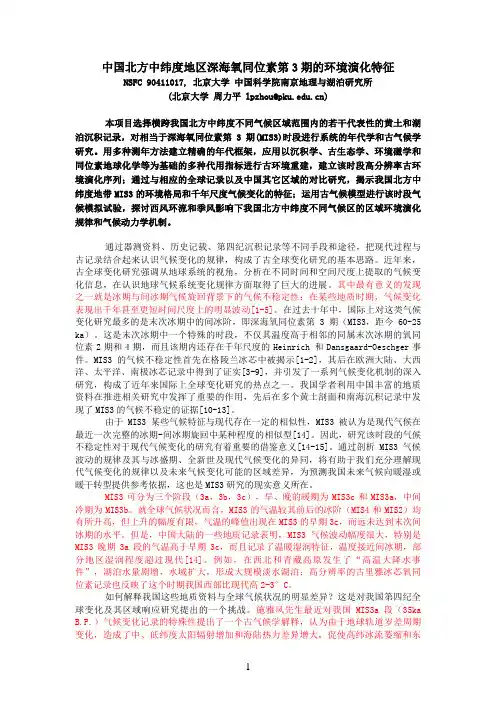

中国北方中纬度地区深海氧同位素第3期的环境演化特征NSFC 90411017, 北京大学中国科学院南京地理与湖泊研究所(北京大学周力平 lpzhou@)本项目选择横跨我国北方中纬度不同气候区域范围内的若干代表性的黄土和湖泊沉积记录,对相当于深海氧同位素第3期(MIS3)时段进行系统的年代学和古气候学研究。

用多种测年方法建立精确的年代框架,应用以沉积学、古生态学、环境磁学和同位素地球化学等为基础的多种代用指标进行古环境重建,建立该时段高分辨率古环境演化序列;通过与相应的全球记录以及中国其它区域的对比研究,揭示我国北方中纬度地带MIS3的环境格局和千年尺度气候变化的特征;运用古气候模型进行该时段气候模拟试验,探讨西风环流和季风影响下我国北方中纬度不同气候区的区域环境演化规律和气候动力学机制。

通过器测资料、历史记载、第四纪沉积记录等不同手段和途径,把现代过程与古记录结合起来认识气候变化的规律,构成了古全球变化研究的基本思路。

近年来,古全球变化研究强调从地球系统的视角,分析在不同时间和空间尺度上提取的气候变化信息,在认识地球气候系统变化规律方面取得了巨大的进展。

其中最有意义的发现之一就是冰期与间冰期气候旋回背景下的气候不稳定性:在某些地质时期,气候变化表现出千年甚至更短时间尺度上的明显波动[1-5]。

在过去十年中,国际上对这类气候变化研究最多的是末次冰期中的间冰阶,即深海氧同位素第3期(MIS3,距今60-25 ka)。

这是末次冰期中一个特殊的时段,不仅其温度高于相邻的同属末次冰期的氧同位素2期和4期,而且该期内还存在千年尺度的Heinrich 和Dansgaard-Oeschger事件。

MIS3的气候不稳定性首先在格陵兰冰芯中被揭示[1-2],其后在欧洲大陆、大西洋、太平洋、南极冰芯记录中得到了证实[3-9],并引发了一系列气候变化机制的深入研究,构成了近年来国际上全球变化研究的热点之一。

我国学者利用中国丰富的地质资料在推进相关研究中发挥了重要的作用,先后在多个黄土剖面和南海沉积记录中发现了MIS3的气候不稳定的证据[10-13]。

第四纪地质的主要研究进展摘要:本文主要从中国的黄土、红土以及冰川等方面来介绍第四纪地质在我国的研究中的进展概况。

随着各种新型的、精准的测年等技术的应用使得第四纪的研究迅速发展,并取得了一系列的成果。

关键词:第四纪红土黄土冰川测年技术从第四纪这门学科的发展史来追溯,大致经历了两个阶段,即萌芽期(古代到中世纪)和发展期(中世纪至今)。

第四纪这个名字是由法国学者德努瓦耶(J.Desnoyers)于1829年提出,1893年英国著名地质学家莱伊尔(C.Lyel)又提出更新世一名。

所以第四纪是一门较古老的学科。

尤其是北半球各国,在第四纪研究方面都程度不同地取得了一些成就。

六十年代初以来,由于与第四纪有关的学科深入发展,各种测试技术的应用及研究领域的扩大(如陆架区和深海区第四纪沉积物的研究),大大促进了第四纪学科的发展;经典的理论正在经受着考验和挑战,某些传统的内容也正在不断更新。

一、第四纪红土研究进展中国南方红土是我国秦岭—淮河以南、青藏高原以东广泛分布的第四纪土状堆积,是我国热带、亚热带地区第四纪以来季风气候环境下的产物,是中国南方古环境演化与气候变迁的重要陆相沉积载体.该红土沉积通常由三部分岩性层组成,一般包括上部的下蜀黄土,中部的网纹红土层以及下部的均质红土层。

近年来许多学者对我国南方第四纪红土的物质来源、地层学特征、土壤学特征、地球化学特征、磁学特征、生物特征等展开了广泛的探讨,对我国南方红土的成因、年代学、古气候学等进行了深入系统的研究,取得很多丰硕的成果。

1.红土的成因近年来很多学者致力于中国南方红土的成因研究,但我国南方红土的物质来源和成因类型至今尚未取得一致的认识.目前对我国南方红土物质来源有冲积、洪积、风积、坡麓堆积风化等不同看法。

一些学者在肯定红土水成说的同时,提出我国南方局部地区网纹红土可能与冰川、生物和砾石风化作用有关。

但是,我国亚热带南部和北部的红土物质来源可能是不同的.有的学者认为,我国南岭以南的第四纪红色粘土系全新世前的水成沉积物,是高处古土壤和古风化壳被流水冲刷而下在河谷或低平处的堆积物.很多学者认为,我国南部广东省、华南地区的红土母质主要是水成的。

化石新知考古探谜8化 石2019年第1期9化 石2019年 第1期然是人类进化过程中的“自我”表现,但也是环境变化的产物。

相关研究显示,在气候适宜时期(间冰期),伴随着人口的增长,古人类会扩大自己的生存范围,并重新占据以往由于气候恶劣而被他们舍弃的生存空间。

当寒冷气候(冰期)来临,他们的生存范围会随着冰盖的扩大而向南退缩,并伴随着对部分生存空间的舍弃和部分人群的灭绝。

有证据表明,在更新世,至少有六个关键的气候演化阶段与欧亚大陆早期人类的扩散和行为发展存在密切联系。

1. 1.8~1.6百万年前的气候转型期:进入更新世后,北半球陆冰加速积累,非洲大陆朝干旱化方向发展,欧亚大陆中东部典型黄土开始堆积。

在距今1.8至1.6百万年前,气候发生转型,大区域甚至全球性气候和环境也发生了重要的转变,气候特征从以前的较复杂多周期转变为以4.1万年较为稳定的周期为主。

在非洲,粉尘堆积显著增加,指示非洲大陆干旱程度进一步增加;欧洲陆冰聚集,气候干冷;在中国,黄土地层的风化程度指示了气候进一步趋于干旱。

作为人类起源地的非洲地区降水量总体上趋于减少,草原扩张。

在该阶段直立人或匠人(Homo erectus /Homo ergaster )出现,与早期的人科成员-南方古猿(Australopithecus )和能人(H. hablis )相比,直立人除脑量增加外,还拥有较大的体型和较为进步的生存技能;因此,直立人的出现可能为这次迁徙提供了生理基础。

在该阶段人类开始首次走出非洲扩散至亚洲的中低纬度热带-亚热带地区,比如在欧亚大陆交界地带的高加索地区(格鲁吉亚的Dmanisi )、东南亚(印度尼西亚的Java )、中国的元谋、蓝田以及泥河湾盆地均发现了直立人化石或文化遗物。

在该时期,由于高纬更新世气候变化与欧亚大陆人类演化关系(修改自Head et al ., 2008)度和寒冷气候的影响,欧洲大陆尚未发现人类生存的证据。

虽然此阶段在非洲出现了进步的以手斧、薄刃斧等为标志的模式2(Acheulean)工业,但早期人类扩散至亚洲大陆,仍然选择相对简单的模式1(Oldowan)工业的简单石核-石片类型,以此权益的策略来应对多变而陌生的生态环境。

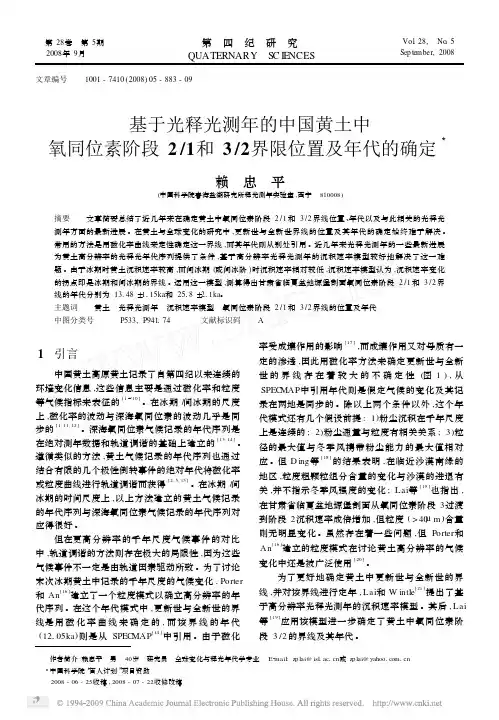

第28卷 第5期2008年9月第 四 纪 研 究QUATERNARY SC I ENCESVol .28, No .5Sep te mber,2008文章编号 1001-7410(2008)05-883-09基于光释光测年的中国黄土中氧同位素阶段2/1和3/2界限位置及年代的确定3赖 忠 平(中国科学院青海盐湖研究所释光测年实验室,西宁 810008)摘要 文章简要总结了近几年来在确定黄土中氧同位素阶段2/1和3/2界线位置、年代以及与此相关的光释光测年方面的最新进展。

在黄土与全球变化的研究中,更新世与全新世界线的位置及其年代的确定始终难于解决。

常用的方法是用磁化率曲线来定性确定这一界线,而其年代则从别处引用。

近几年来光释光测年的一些最新进展为黄土高分辨率的光释光年代序列提供了条件,基于高分辨率光释光测年的沉积速率模型较好地解决了这一难题。

由于冰期时黄土沉积速率较高,而间冰期(或间冰阶)时沉积速率相对较低,沉积速率模型认为,沉积速率变化的拐点即是冰期和间冰期的界线。

运用这一模型,测算得出甘肃省临夏盆地塬堡剖面氧同位素阶段2/1和3/2界线的年代分别为13148±1115ka 和2518±211ka 。

主题词 黄土 光释光测年 沉积速率模型 氧同位素阶段2/1和3/2界线的位置及年代中图分类号 P533,P941.74 文献标识码 A 作者简介:赖忠平 男 40岁 研究员 全球变化与释光年代学专业 E 2mail:zp lai@isl 1ac 1cn 或z p lai@yahoo 1com 1cn 3中国科学院“百人计划”项目资助 2008-06-25收稿,2008-07-22收修改稿1 引言中国黄土高原黄土记录了自第四纪以来连续的环境变化信息,这些信息主要是通过磁化率和粒度等气候指标来表征的[1~10]。

在冰期/间冰期的尺度上,磁化率的波动与深海氧同位素的波动几乎是同步的[1,11,12]。

2021.05科学技术创新在全球变化过程中,古气候古环境的变化可通过不同的载体记录下来,如:黄土、深海沉积物、湖泊、冰芯、石笋等。

通过有效手段提取这些古气候代用指标中蕴含的信息,可以帮助我们恢复某一地区的古气候古环境演化过程。

湖泊沉积物的沉积过程必定受各种物理、化学、生物等自然要素的影响,记录了可靠的环境变化信息。

在各类湖泊中,盐湖的形成与演化受特殊地质条件的影响,具有独特的封闭性、成盐过程的多期性和长期性、咸-淡韵律性等特点[1],成为了第四纪古气候、古环境的重要研究对象。

近年来,学者们利用湖泊沉积物不同的古气候代用指标,取得了不少研究成果,目前最常用的指标有元素地球化学、碳氧同位素、孢粉、介形虫壳体、磁化率等。

1元素地球化学指标及其应用1.1元素地球化学指标的指代意义湖泊沉积物中的化学元素及不同元素之间的比值对区域构造变动及气候环境变化敏感,在一定程度上记录了区域气候变化和环境演化的信息。

沉积物中水迁移系数较大的元素,其含量受古气候制约,因此K 、Na 、Ca 、Mg 、Sr 、Ba 等元素的含量变化能较好地反映古气候的干湿变化[2]。

一般情况下,湖水中的Mg/Ca 比值随盐度的上升而升高[3]。

Sr/Ba 和Sr/Ca 高值都指示了较高的古盐度[4]。

Mn 含量高一般指示干旱,反之指示潮湿;Fe 容易氧化形成Fe (OH)3胶体,因此沉积物中Fe/Mn 比值高对应温湿气候,比值则低为干热气候[4]。

1.2元素地球化学指标在盐湖古环境研究中的应用魏海成[5]等对察尔汗ISL1A 孔岩芯元素进行了主成分分析,结果表明:入湖径流量的变化对Si 、Al 、Fe 、P 、K 、Ti 、Mn 、Rb 等元素含量变化产生了主要影响,Ca ,Sr 元素含量则与湖区蒸降比的变化相关。

张文翔[6]根据贝壳堤剖面元素及其相关参数变化特征,重建了察尔汗古湖43.5~22.4cal.kaBP 期间由淡水-半咸水-咸水-盐湖的演化过程。

1.冰斗与角峰山岳冰川源头由雪蚀和冰川挖掘共同营造的围椅状盆地。

典型的冰斗,由岩盘、岩壁和岩槛组成。

由数个冰斗发展包围着的金字塔尖锐的山峰叫做角峰。

2.玛洱湖与纹泥富含热液和蒸汽的火山爆发冲破原来的地层或岩层而形成塌陷盆地,由环形墙、火山口沉积物、火山筒和馈浆通道组成的湖泊系统。

它不同于其它湖泊最大特点就是封闭不与外界(除大气)发生物质交换。

冰川融水携带的细粒物质在冰川前缘湖泊中缓慢地沉积在湖底的具有明显韵律层理的冰川-湖沼沉积物。

每个年层分两部分:下部为以沙土为主的夏季浅色部分,上部为以黏土为主的冬季暗色部分。

3.河流阶地河流下切侵蚀,原先的河谷底部(河漫滩或河床)超出一般洪水位以上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。

河流阶地与河流侵蚀和堆积作用相关。

4.雪线与冰斗由气候和地形相互作用形成的大气固态降水的积累等于消融的界线。

山岳冰川源头由雪蚀和冰川挖掘共同营造的围椅状盆地。

5.淡水湖咸水湖盐湖以淡水形式积存在地表上的湖泊水中含盐度低于1‰的湖泊湖水含盐大于24.7‰(35‰)称为盐湖介于上述两类之间,湖水含盐量在1-24.7‰(35‰)间6.冰期与间冰期地质历史上气候寒冷、冰川广泛发育的时期称为冰期,两次冰期之间为一相对温暖时期,7.刃脊与角峰在相邻两个冰斗或冰川谷的发育过程中,斗(谷)壁不断后退,结果使相邻两个冰斗或冰川谷之间的分水岭愈来愈窄,最后形成象鱼鳍一样的尖背山脊,称为刃脊。

由三以上的冰斗发展所构成的尖锐山峰称为角峰。

8.新仙女木事件新仙女木期是冰期向全新世过渡中发生的一次最重要的气候回返事件。

在晚冰期后的急剧升温过程中,大约在距今11~10ka,气候突然出现短暂(持续约1.3ka)的逆转,9.厄尔尼诺现象一词来源于西班牙文“El Nino”是圣婴的意思,最初用来表示每年圣诞节前后,沿厄瓜多尔一带海岸出现的一支微弱且向南移动的暖海流。

后来,在科学上指赤道中、东太平洋,南美沿岸海水温度激烈上升的现象。

海相沉积氧化还原环境的地球化学识别指标综述?矿物岩石地球化学通报BulletinofMineralogy,PetrologyandGeochemistryV01.27No.1,Jan.2008海相沉积氧化还原环境的地球化学识别指标林治家,陈多福,刘芊1.中国科学院广州地球化学研究所边缘海地质重点实验室,广州510640;2.中国科学院研究生院,北京100049摘要:全球海洋在1O~5.4亿年间演变成氧化环境,此后历经多次全球性的缺氧事件后演变到现在的氧化环境.海水和沉积物中多种元素的循环,分异和富集明显受氧化还原条件的影响.Mn,Mo,Cr,V和u 等变价元素的溶解度随氧化还原条件的改变产生极大变化,导致沉积物中的元素含量分异;Ni,Co,Cu和Zn等在还原条件下形成硫化物沉淀,导致沉积物中对应元素的富集.这些元素的地球化学行为是古海洋氧化还原条件变化的灵敏指示剂,可以作为恢复古海洋氧化还原环境变化的地球化学指标.黄铁矿化程度(DOP),生物标志化合物和Ce异常等也是沉积环境氧化还原条件的常用判别指标.泥岩研究中通常采用DOP,U/Th,自生U,V/Cr,Ni/Co和生物标志化合物等指标,碳酸盐岩则主要采用Ce异常指标.当前各种指标的定性分析都取得比较一致的结果,但是用一种或几种定量的地球化学指标来恢复整个古海洋的氧化还原环境目前还有很大的问题.关键词:沉积岩;氧化还原条件;地球化学指标中图分类号:P736.213文献标识码:A文章编号:1007—2802(2008)01—0072—09 GeochemicalindicesforredoxconditionsofmarinesedimentsLINZhi-jia,CHENDuo—fu,LIUQian,1.KeyLaboratoryofmarginalSeaGeology,GuangzhouInstituteofGeochemistry,Chinese AcademyofSciences,Guangzhou,510640,China;2.GraduateschooloftheChineseAcademyofSciences,Beijing100049,Chi naAbstract:Therewasasignificantoxygenationofdeep—oceanwatersintheNeoproterozoicera(1~O.54Ga).Since thenmanyanoxiceventshavetakenplace.Thecirculation,fractionationandenrichmentofm anyelementsinseawa—terandsedimentswereobviouslyinfluencedbythevariationofredoxconditions.Thelargeva riationofsolubilityofMn,Mo,Cr,V andUinseawater,resultedfromthevariationofredoxconditions,couldcauseth econcentrationfractionationoftheseelementsinsediments.Somesulfophilicelements,suchasNi,Co,Cuan dZn,couldbeenriched insedimentsastheycouldbeprecipitatedassulfideinreducedconditions.Therefore,theseele mentscanbeusedas sensiblegeochemicalindicesforstudyingthevariationofpaleo—seawaterredoxconditions.Inaddition,thedegreeofpyritization(D0P),biomarkersandCeanomalyofsedimentsarealsocommoneffectivegeoc hemistryindicesfor studyingtheredoxconditionsofsedimentaryenvironment.TheindicesofD()P,U/Th,U,V/C rNi/Coandbiomarkers areusuallyusedtostudytheredoxconditionfortheformationofmudstones,whereastheCean omalyisusedtostudytheredoxconditionfortheformationofcarbonate.Althoughsimilarresultscouldbeobtainedbyt heapplicationofseveralindi—cesforqualitativelyanalyzingredoxconditions,thereisstillimpossibletoquantitativelyanalyzetheredoxconditionsofthepaleo-oceanbyusingcertainoneorsomequantitativegeochemicalindices. Keywords:sedimentaryrock;redoxconditions;geochemicalindex地球表层在约2.0Ga前开始明显氧化m,在1.0~O.54Ga问海底也逐渐转变成氧化环境.;此后经多次与地球生物演化密切相关的全球性大洋缺氧事件[a-73,迄今全球深海又是一个氧化的环境.海洋环境是地球整体环境研究中的关键一环,其氧化还原条件直接关系到海洋生物的分布,活动和演化,关系到收稿日期:2007—05—08收到,06—18改回基金项目:国家自然科学基金资助项目(40472059);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX3一SW-224)和前沿领域项目(GIGCX一04—03)第一作者简介:林治家(1980~),男,博士研究生,专业方向:沉积学与地球化学.通讯作者:陈多福(1962一),男,研究员.E—mail:**********.el1.矿物岩石地球化学通报各种元素在海洋中的循环,分异和富集.~7].海水中Mn,Mo,Cr,V和U等元素的不同价态离子的溶解度相差极大,容易造成分异,并在沉积物中有所反映l8].沉积环境的氧化还原条件还影响Ni,Cu,Zn和Co等亲硫元素的赋存状态,在还原环境中以硫化物形式沉淀[g.同时,一些特殊元素如Mo的同位素在研究古海洋氧化还原环境时也有很好的指示作用[1引.如果我们能确定岩石中相关元素的含量和分布及其与古海水氧化还原环境之问有一种必然的,可预见的联系,那么岩石中的相关元素或比值就可以作为恢复古海洋氧化还原环境的指标.因此,许多研究者借助这些微量元素在海相沉积岩中的特征,研究了古海洋的氧化还原环境.~.].稀土元素因整体的化学稳定性而在海洋环境研究中得到广泛应用[1].Ce的多价态特征对氧化还原条件尤为敏感,并导致Ce异常的形成,许多研究者[2卜.]相继研究了泥岩,化石和磷块岩的Ce异常在古海洋氧化还原环境及其变化.沉积岩中有机碳含量,黄铁矿化程度(DOP)及一些生物标志化合物特征也与沉积环境的氧化还原条件密切相关,可以很好地指示沉积时的氧化还原状态.每一次海洋氧化还原环境的显着改变都将在海相沉积岩中留下丰富的古生物,地质和地球化学记录.本文系统整理了海相沉积岩中地球化学指标的研究成果,包括其理论基础,适用范围和影响因素等,期盼对今后的工作有所裨益.1主量和微量元素指标沉积岩中Mn,U,V,Cr和Mo等元素在不同的氧化还原条件中会产生分异].Ni,Cu,Zn和Co等元素在缺氧条件下常以硫化物形式沉淀,而区别73于氧化条件下的溶解状态[9叫¨.(1)Mn:在正常海水pH一8条件下,Mn主要以Mn抖和MnCl形式溶解于海水中,但在强氧化环境(Eh>0.4V)中形成Mn(IV)氧化物和氢氧化物沉淀[2引.如果氧化还原界面在沉积物内部,由于还原作用而溶解的Mn不会被有机质和硫化物汲取, Mn将在界面附近分别向上或向下扩散,向上扩散进入海水,也可再次氧化沉淀;向下扩散在过饱和时生成MnCO..如果氧化还原界面高于海水沉积界面,在沉积速率较大的地区,携带有大量微量元素的Mn氧化物仍可以穿越氧化还原界面进入沉积物,极大地影响到某些微量元素的地球化学行为].有人认为缺氧沉积环境中的MnCO.指示沉积物形成于氧化水体下方的贫氧带[1¨.但Baltic海的Mn—CO.和MnS研究表明,周期性富氧的底水侵入缺氧盆地,会突然形成大量的锰氧化物沉积,沉积物中出现贫锰和富锰的韵律层,且锰氧化物在埋藏成岩作用过程中转变为MnCO.[2.总之,Mn含量与氧化还原环境之问并没有一定的相关性[1.因此,Mn本身并不适合作为氧化还原条件的直接鉴别指标,它的主要作用是输送能反映氧化还原条件的一些微量元素进入沉积物[g].(2)U和Th:U在氧化性质的海水中常以UO.(CO.)一存在,并具有高溶解度,还原环境中UO.(CO.)一以扩散方式从海水进入沉积物,并还原成UO.,U.O或U.O.(表1)固定在沉积物中,造成沉积物中U的富集[8].正常泥岩中的U均来自碎屑,平均Th/U≈3[2.自生沉积的U.可以用于识别氧化还原条件,U.一U.一Th/3(U表示总U).U<5.0×10代表富氧环境,5.0×10<U<12.0×10代表次富氧环境,U.>12.0×10代表贫氧和缺氧环境](图1).表1不同氧化还原环境中的元素地球化学特征Table1Traceelementcontentsofvariousgeologicalbodiesindifferentredoxconditions 注:据Tribovillard等[,Algeo和Maynard[,Calvert和Pedersen[]修改;PAAS表示澳大利亚后太古代平均页岩值74林治家等/海相沉积氧化还原环境的地球化学识别指标D0PU/ThUAUV/CrNi/CO■■■■一■■■■■一0.7争一一1.25——一l2.0一一4.25————7.00——一0,42————0,75————5,00————2,00一——5.00——口口z口s1.缺氧和贫氧环境,自由氧浓度为0.0~0.2mL/L;2.次富氧环境,自由氧浓度为0.2~2.0mL/L;3.富氧环境,自由氧浓度>2.0mL/L)图中数值表示不同环境之间的界线值i.Anoxicandsuboxieenvironment,freeoxygencontentis0.0~0.2mL/L;2.Dysoxicenvironment,freeoxygencontentis0.2~2.0mL/L;3.Oxieenvironment,freeoxygencontentis2.0~860mL/L;V aluesinfigurearetheboundaryofdifferentenvironment 图1泥岩沉积环境中氧化还原条件的元素指标参数.]Fig.1ChartofelementalindicesofredoxCOnditionsfor thesedimentaryenvironmentofmudstoneTh在海水温度下是一种相对惰性的元素,通常富集在粘土碎屑中.因此,依据U,Th行为的差异,U/Th值也可以作为鉴别氧化还原环境的一个参数.通常U/Th>1.25代表缺氧环境,0.75<u/Th<1.25代表贫氧环境,U/Th<0.75代表氧化环境引.(3)V和Cr:氧化条件下V以V(V)形式存在于钒酸盐中,常被吸附到Fe和Mn的氢氧化物或高岭石中.在贫氧条件下,尤其是有大量腐殖质时,V(V)被还原成V(Ⅳ),形成VO(OH)和不溶的V0(0H)..缺氧条件下,由于自由HS的出现,V (IV)进一步还原成V(III),被卟啉汲取,或者以V203,V(0H)3的形式沉淀[9孔].Cr在富氧的海水中主要以可溶的Cr(VI)铬酸盐(CrO卜)形式存在.缺氧条件下,Cr(VI)还原成Cr(III),形成Cr(OH)2,Cr(OH)3和(Cr,Fe)(0H).等水合离子.这些离子极易被腐殖酸或Fe和Mn的氢氧化物汲取而进入沉积物[9].沉积物中的Cr在有机生物体的矿化过程中不形成硫化物或被FeS俘获,容易扩散或以对流模式进入水体.此外,陆源碎屑物中含有大量Cr[.虽然V和Cr都是在氧化环境中溶于水,还原环境时易在沉积物中富集,但V的还原出现在反硝化作用界线的下部,Cr的还原出现在界线的上部[2.因此,V/Cr值仍可作为判别古海洋氧化还原环境的一个参数[z9].北海和英格兰沿岸上侏罗统泥岩的研究发现,V/Cr可有效鉴别泥岩的氧化还原环境,V/Cr<2.00代表富氧环境,2.00<V/Cr <4.25指示次富氧环境,V/Cr>4.25代表贫氧和缺氧环境[8](图1).(4)Mo:Mo是现代海洋中含量最高的过渡金属元素,主要由河流输入,氧化的海水会强烈地将其水解为Mo0:_[].Mo不会在浮游生物体内富集,不易被海水中的绝大多数颗粒物汲取,在正常海水pH值条件下不会被粘土矿物,CaC0.和铁的氢氧化物吸附[9].相反,Mo极易被沉积物表面的Mn氢氧化物俘获,随着Mn的还原,Mo重新进入孔隙水,并在有硫化物的情况下,Mo再次固定在沉积物中[1.Mo固定在沉积物中的机理尚不明确,但与S有很大关系【3.研究表明,缺氧环境中随着HS一浓度由10M升至10~M,MoO~4一突然转变成MoS:一,被铁氧化物或腐殖质等汲取进入沉积物【3.随后,MoS:一转变成MoS2沉淀或以固溶体形式进入黄铁矿,造成缺氧环境沉积物中Mo的富集.Mo同位素("Mo)常应用于恢复古海洋氧化还原环境[1引.Mo在氧化性海洋中的残留时间是800000a,整个海洋的Mo同位素是均一的.Mo主要来自河流输入,富含硫化物的静水还原沉积和Mn氧化物是Mo最主要的汇.自生Mn氧化物优先吸附较轻的Mo同位素.因此,根据卯Mo一9795Moipu【+A.×fo(.95Mo.和.95Moipu【分别表示静水沉积和河流输入物质中的Mo同位素,△.表示海水与锰氧化物值之差,表示锰氧化物占整个海洋Mo沉积的比例),在已知" Mo.吖%Mo.np和△.的情况下,计算,可以定性判别沉积环境的氧化还原性质和演化趋势.如中元古代卯,.Mo是0‰,海洋",.Mosw平均为0.8%0,锰氧化物沉积"Mo.值是一1.3%0,静水沉积"Mo值是0.5%o,计算得为24%.现代卯,.Mo是0%0,海洋",.Mo平均值是1.6%0,锰氧化物沉积"Mo.值是一0.5‰,静水沉积"Mo值是1.3%0,计算得为62%.以上结果说明,海洋氧化环境区域的扩大和还原环境区域的减小会使增加.(5)Co,Ni,Cu和Zn:Co,Ni,Cu,Zn都是亲硫元素,以二价离子形式溶于氧化的海水中,在有自由HzS的还原环境下,不发生价态的变化而形成硫化物沉淀(表1).Co在氧化环境中以Co抖形式溶于海水中,或矿物岩石地球化学通报与腐殖酸形成络合物.在缺氧环境下形成不溶的CoS,并以固溶体形式进人自生黄铁矿口.Ni在氧化性质的海洋环境中以Ni抖,NiC1和可溶的NiCO.形式存在,也会与腐殖酸形成络合物口.'"],在缺乏H:S和锰氧化物的中等还原强度下,有机络合物中的Ni会释放并进人上覆海水或孔隙水,有自由H:S的强还原环境下,Ni形成NiS不溶物,并以固溶体形式进人自生黄铁矿[g].Cu在氧化海洋环境中主要以有机金属配位体和CuC1的形式溶解于海水[1.'"],还原环境下,尤其是在硫酸盐细菌还原带,Cu会还原成Cu,形成CuS和Cu:S沉淀或以固溶体形式进人自生黄铁矿[3.Zn在氧化海洋环境中以Zn抖,ZnC1和腐殖酸络合物等多种形式存在[1.'¨],在还原环境下尤其是在细菌硫酸盐还原带,zn可形成闪锌矿(FZn,V e]S)或以固溶体形式进人自生黄铁矿_3.上述四种元素都会在还原环境的沉积物中富集,又因各自地球化学行为的差异性而表现出一定的含量相关关系:Ni/Co<5.00指示氧化环境,5.00 <Ni/Co<7.O0代表次富氧环境,Ni/Co>7.O0指示贫氧或缺氧环境[8(图1).(6)DOP:DOP(DegreeofPyritization)是指黄铁矿化程度,DOP=Fepyrite/(Fei+Fe…),其中Fe…原指沉积成岩过程中可以参与化学反应的那部分铁口,实际应用中表示实验分析中运用浓盐酸溶解的铁,Fe表示黄铁矿中的铁,该值可根据对应原子数比用黄铁矿中的S来代替.DOP是目前判别古海洋氧化还原环境最有效的指标之一[3.Raiswell等[3用它判识欧洲泥盆纪到白垩纪泥岩的古海洋氧化还原环境,指出DOP <0.45代表富氧环境,0.45<DOP<0.75代表次富氧或受限环境,DOP>0.75代表贫氧和缺氧环境.以DOP一0.45为界可明显区分出富氧环境和受限环境,但是DOP一0.75只能区分出91~92的样品.用多指标进行综合判别挪威北海的晚侏罗世泥岩时,也表明DOP指标是可信的[8].但Canfield等[3.]发现,海底沉积物中不同的含铁矿物与硫化物反应生成黄铁矿的速度非常不一样(表2),即这些含铁矿物与硫化物反应生成黄铁矿的反应活性差别很大.在大多数陆缘海沉积物中,只有在水铁矿(ferridydrite)和除磁铁矿之外的铁氧化物被消耗完之后,孔隙水中才可能出现游离的H:S;陆缘海沉积物中其他含铁矿物反应生成黄铁矿的速度大大低于典型的硫酸盐还原生成H:S的速度. 75因此,在没有铁氧化物(磁铁矿除外)的深层沉积物中,有大量的游离H:S扩散进人海水;而在这样的环境中,黄铁矿的生成受到反应铁的限制,计算出的DOP值也会较小;这个较小的DOP值也可以解释成是低含量的H:S限制了黄铁矿的生成.因此单纯的DOP值并不能可靠地说明是铁还是硫限制了沉积物中黄铁矿的生成量.在晚期成岩过程中生成的黄铁矿具有更大的颗粒和更重的硫同位素,这将有助于区分自生黄铁矿来自铁氧化物(磁铁矿除外)和其他硅酸盐矿物的比例问题[3.表2沉积物中含铁矿物与溶解硫化物反应的速度常数及半周期.Table2Ironmineralsinsedimentsandvelocityconstantsandhalf-livesofthedissolutionofsulfide含铁矿物反应速度常数(k值)半周期注:反应速度常数根据公式:dFe/dt一一akFe计算,其中Fe表示沉积物中Fe的浓度(重量百分比),是反应速度常数(a-1),t是时间(a),n是化学计算常数(0.87);半周期tl/2一In(2)/k;计算中假定H2S的浓度是lmME.]现代氧化和贫氧环境沉积物的DOP对环境氧化还原条件的反映与古代沉积物基本一致,而现代缺氧环境沉积物的DOP比古代对应环境沉积物的小,这可能与古代沉积物成岩过程中部分含铁矿物被矿化成黄铁矿有关[3.但同一个样品用不同的方法提取酸可溶铁会得到不同的结果,甚至在氧化环境中沉积的黄铁矿的DOP可以表现出贫氧乃至缺氧的特征[3.因此实验方法的差异会影响到DOP对沉积环境氧化还原条件的判别.2生物标志化合物生物标志化合物是沉积岩中来源于生物体的特殊成分,与生物母体有机分子的结构相同或相近,由C,H和其他元素组成的一种复杂的有机化合物口.生物标志化合物在沉积和早期埋藏过程中具化学稳定性和相对较强的热稳定性,可以作为判别古沉积环境氧化还原条件的一种指标.目前常用于沉积环境氧化还原条件判别的生物标志化合物主要有升藿烷指数,姥鲛烷植烷比值和伽玛蜡烷指数[4钆'.76林治家等/海相沉积氧化还原环境的地球化学识别指标(1)升藿烷指数:升藿烷是成岩作用最早期由细菌改造藿四醇在形成低碳数本族化合物过程中的产物,常见于富硫化物的缺氧沉积.升藿烷指数定义为C.5/c.l~.sE17a(H),21口(H),22S+22R].升藿烷指数小于0.06代表底水或沉积物指示氧化环境,大于0.1指示缺氧环境[4.(2)姥鲛烷/植烷比值(Pr/Ph):姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph)都由植醇分解而成,还原环境中植醇倾向于形成植烷,氧化环境中则优先形成姥鲛烷[4.Pr/Ph>3.0指示次富氧(dysoxic)到富氧(oxic)环境,Pr/Ph<1.0指示缺氧(anoxic)环境,1.0<Vr/Ph<3.0指示过渡环境[4引.某些沉积物中真核叶绿素的植醇半族并不是这两类化合物的唯一来源[4.测定化合物的碳同位素有助于区分姥鲛烷和植烷的母体来源,从而可以更加准确判断古沉积环境的氧化还原条件[4...(3)伽马蜡烷指数:伽马蜡烷是由梨形四膜虫热分解形成的一类生物标志化合物.伽马蜡烷指数定义为:伽马蜡烷/17a(H),218(H),22S+22RC.l藿烷.与1.0<Pr/Ph<3.0指示过渡环境相比,对应的伽马蜡烷指数为0.01~0.05,变化范围太窄,不便于定量区分.因此通常定性描述,如随伽马蜡烷指数的增加,沉积环境的含氧量有减少的趋势...(4)胡萝卜烷含量:特提斯喜马拉雅藏南地区的研究发现,胡萝卜烷含量(8一胡萝卜烷,7一胡萝卜烷)也可以反映沉积环境的变化.缺氧环境盐湖沉积中的藻类有机质输入将极大地增加沉积岩中胡萝卜烷的含量[4.如藏南侏罗纪一白垩纪页岩和泥晶灰岩(相当于Cenomanian—Turonian缺氧层)的Pr/Ph值为0.17,指示缺氧环境,对应8一胡萝卜烷/ nC17和7一胡萝卜烷/nc平均值分别高达39.84和5.76,远高于上下地层的4.20和0.99.3REE指标用来判别古海洋氧化还原环境的REE指标主要是指Ce异常.Ce异常在泥岩研究中应用最多,效果良好[2.'.用于判别古氧化还原环境的微量元素和有机质在碳酸盐岩中含量较低,因此,恢复泥页岩的古沉积环境主要采用微量元素和DOP等指标,而REE指标[1.".]主要用来判别碳酸盐岩的沉积环境.3.1Ce异常的产生三价REE以类质同像进入碳酸盐矿物取代晶格中的Ca抖,或通过吸附作用或络合作用进入碳酸盐矿物.REE通过这种途径从海洋底水进入沉积物时仅发生轻微分异,但氧化还原环境的差异可造成显着的分异,并产生Ce异常].富氧海水中,Ce (III)氧化成Ce(IV),Ce(IV)水解形成高度不溶Ce (OH),导致Ce与La和Pr的分离,从而产生Ce负异常.在贫氧海水中,Ce(III)与其他三价REE之问没有显着的分异,不形成Ce负异常或具轻微正异常.高度不溶的Ce(IV)化合物在进入深海还原环境时将还原成可溶的Ce(III),重新进入水体. 因此,海水中的Ce异常与氧化还原环境有很好的对应关系[2...3.2Ce异常的计算Ce异常是指Ce相对于相邻元素的亏损或富集程度,计算公式为:Cen.I=log(Ce/Ce)sN—log[2Cess/(LasN+PrsN)],式中,Ce是研究样品的测定值,Ce是根据计算公式中所用Ce的相邻元素(本公式为La和Pr)的测定值的内插计算的Ce含量理论值,下标SN表示对各元素含量进行页岩标准化,通常用北美页岩(NASC)和后太古代澳大利亚页岩平均值(PAAS)进行标准化.由于分析精度的原因,Pr数据少有报道,Ce邻近元素Nd比较常见.因此,也可以用:Ce/Ce一3CesN/(2LaSN+NdsN)作为Ce异常指标.'].由于更多地质样品中的Sm检测浓度高于Nd.因此,也有用:Ce/Ce=5CesN/(4LasN+SmsN)来计算Ce异常.此外,还有用:Ce/Ce=2CesN/(LasN+NdsN)[引,Ce/Ce一[cesN/()I/2/(PrsN)]一1[],Ce/Ce=Cess/(LasNNdsN.)[19]等方法来计算Ce异常.虽然多数研究者采用:Ce/Ce=3CesN/(2LasN+NdsN)或Ce/Ce=2CesN/(LaSN+PrsN),但目前在沉积地球化学研究中尚未有一致的表示方法.此外,关于Ce异常计算所用的标准化问题, Wilde等[4认为北美页岩(NASC)标准不能用于缺氧条件下的研究,而倾向于用球粒陨石标准化.3.3Ce异常的影响因素碳酸盐岩在沉积成岩和后生作用中常发生改造,使原有的地球化学性质不能很好地保存.因此,应用Ce异常恢复古海洋环境就有诸多限制条件. 由于微生物氧化和随后的Ce(IV)优先沉淀,可导致矿物岩石地球化学通报海水中Ce负异常r1.研究陕西南秦岭碳酸盐岩的稀土元素特征及其古海洋学时,发现外源的陆源物质对内源的自生沉积有重要影响,在用Ce异常探讨碳酸盐岩的沉积环境时,只能当碳酸盐岩的SiO. <5,A1:O.<1,CaO+MgO+CO:>95时才能应用r5.海相碳酸盐岩的Ce异常与海水pH值密切相关,Ce/Ce与P/PcO共变(Po和Po分别表示研究对象所处年代与现代大气中的CO: 分压),即Ce/Ce值随着海洋pH值的减小而增加,也就是说沉积环境pH值的减小将减小Ce负异常r5.意大利北部Albian—CenomanianCismon剖面灰岩和泥灰岩中发现,沉积速率会影响到沉积物中La的丰度,从而影响到Ce异常的计算r4.3.3.1La异常对Ce异常的影响Bau和Duls—kir2幻指出,晚太古代和早元古代铁建造用公式(Ce/ Ce)sN一2CesN/(LasN+PrsN)时,La的异常会影响到Ce异常的计算结果.他们用Sm,Nd和Pr的含量反推La含量,发现富含金属沉积岩和洋中脊高温热液流体有显着的La正异常r2引.他们就用La 异常对真假Ce异常进行判别r2引.图2为其判别图,可分为五个区:I为无La和Ce异常,0.95<Pr/Pr<1.05,0.95<Ce/Ce<1.05;1I为正La异常和无Ce异常,0.95<Pr/Pr<1.05,Ce/ Ced0.95;III为负La异常和无Ce异常,0.95<Pr/Pr<1.05,Ce/Ce>1.05;IV为正常的正Ce1.21.00,8三0.6O.4O.2一ⅣIIIIVⅡ~O.8O.91.01.1l,21.31.41.5(Pr/Pr,sN据文献[22]和1-48~修改;Pr/Pr一2PrsN/(CesN+NdsN), SN表示PAAS(澳大利亚后太古代平均页岩)标准化, 图中阴影部分代表现代海水图2(Ce/Ce)sN与(Pr/Pr)s相互关系示意图Fig.2Plotof(Ce/Ce)sN.(Pr/Pr)sN77异常,Pr/Pr<0.95,Ce/Ce>1.05;V为正常的负Ce异常,Pr/Pr>1.05和Ce/Ce<0.95.3.3.2成岩后生作用对Ce异常的影响现代海水的REE分布有显着的Ce负异常和HREE富集特征,但这些特征在古代海相碳酸盐岩中很少发现【5.这种现象可能是海水本身的地球化学演化.所致,也可能源于REE在成岩后生作用过程中的重新分配,或者两种影响因素同时存在.新元古代陡山沱组磷块岩中发现,磷质条带,泥质条带和碳酸盐岩胶结物有不同的REE模式,暗示在成岩和后生作用过程中各组分间可能没有发生REE的交换,或者有交换也仅限于条带内.而磷块岩内的磷质碎屑和磷质胶结物,磷质碎屑与白云石胶结物都具有相似的REE模式,这种沉积和成岩期形成的不同组分有相似的REE模式,说明成岩期的改造作用没有影响到磷块岩的原生沉积地球化学特征【2引.由此可见,通过分析沉积期和成岩期不同岩石组分的稀土元素配分模式,或同期不同组分问稀土元素配分模式的差异,可以用来鉴别成岩作用的影响.西澳大利亚晚泥盆世礁相碳酸盐岩稀土元素地球化学特征表明,重结晶会导致文石Sr含量降低而有别于原生的钙质碳酸盐沉积,Sr含量高低与REE 含量变化没有相关性说明成岩过程中Sr的丢失并不伴随有REE的损失;在白云岩化过程中,REE+Y模式发生显着变化,还原性质的流体导致Y的丢失,Ce和其他LREE略微富集.3.3.3分析方法对碳酸盐岩Ce异常的影响由于成分相对单一,在泥页岩沉积古环境研究中通常采用全岩Ce异常,在碳酸盐岩Ce异常的研究中,初期也主要分析全岩Ce异常.由于碳酸盐岩中REE总体含量低,有少量高含REE的泥质碎屑混入,也极大地影响到最终结果[1,57j.因此,目前一般用酸溶方法分离测定可溶解的碳酸盐矿物].Webb和Kamber[指出,全新世礁相微生物岩的碳酸盐岩REE可用来恢复古海洋环境, 关键是要从碳酸盐岩组分中去掉陆源碎屑,自生磷酸盐和铁锰氧化物的影响.Worash和V alerar5]研究埃塞俄比亚北部中生代海侵碳酸盐岩,泥灰岩和泥岩连续剖面时,用0.5mol/LHNO.溶样提取碳酸盐溶液并分析REE含量,发现虽然不纯的碳酸盐岩比纯碳酸盐岩REE含量高出30,但两类样品中各自REE总量的80以上集中于溶液.这个结果与Bellanca等的研究相似,即碳酸盐岩中的铁锰氧化物和部分硅质碎78林治家等/海相沉积氧化还原环境的地球化学识另Ⅱ指标屑中的REE在硝酸溶样过程中进入了溶液,从而影响碳酸盐矿物的REE测定结果.Nothdurft等[48]在研究西澳大利亚Canning盆地晚泥盆纪礁相碳酸盐岩,分别测定了胶结物,微生物岩,层孑L虫骨骼化石和白云岩化碳酸盐岩的REE.用1N的醋酸,2mL15N的二次蒸馏HN0.分别溶样进行对比实验,发现在REE回收率和REE模式并无很大差别,可能是所测定的样品很纯,不论哪种溶样方法对溶液中REE的含量和模式均没有太大影响.特提斯海西北部和大西洋东部边缘上侏罗统珊瑚和海绵微生物岩的薄片鉴定发现,大多数微生物岩中碳酸盐岩碎屑和细粒硅质物含量非常少L1.样品先行粉碎,镜下手选,分别进行浓HF-HN0.全岩溶样处理和醋酸一碳酸盐选择性溶样处理,并用内标进行精度控制,发现两种溶样方法获得的REE含量和REE模式比较接近,显着的差别出现在硅质碎屑含量较高的样品中,说明陆源碎屑对碳酸盐岩中REE含量有较大影响.。

75化 石2024年 第1期化石揭秘耿帅杰人类的演化是一个漫长的过程,根据分子生物学研究成果,从人猿分离到今天已经有700~800万年之久,考古发掘也发现了距今600~700万年之间的能够直立行走的托麦人。

在数百万年的演化中,地球的环境一直在发生变化,我们祖先的生存状况也随着环境的改变而改变。

古人类两次走出非洲(Out of Africa )均与当时的环境变化有密切关系,第一次走出非洲大致分为两个阶段,第一阶段发生在距今约180万年前,背后的环境动因是非洲大陆的干旱化;第二阶段发生在距今60~50万年前后,北半球的超长间冰期使古人类生存空间扩展到欧亚大陆更高的纬度。

第二次走出非洲是现代人扩散,发生在距今约13~7.5万年,正好与末次间冰期(MIS 5)的暖湿环境相对应。

在地质学上,距今约258万年到今天的这段时间被称为第四纪,第四纪最显著的特征是冰期与间冰期的交替,甚至有学者因此称之为冰川纪。

第四纪进一步被划分为更新世和全新世,我们目前所处的全新世(距今约1万年以来)是与之前类似的一个间冰期。

在更新世,我们的祖先在冷与暖、干与湿的交替中艰难前行,不断演化,终于在更新世的最后几万年站在了地球食物链的顶点,足迹遍布南极之外的各个大陆。

在古人类破茧成蝶的过程中,中更新世是极为特殊的一个阶段。

在此期间,冷暖交替幅度更大,极端气候更多,适应环境变得更为困难,但今天我们人类之所以还存在,正是因为祖先中有一部分人战胜了恶劣的生存条件,成为自然选择下的“适者”,繁衍至今。

中更新世的气候波动有多么剧烈?古人类在中更新世经历了什么?接下来就让我们一起探索!深深埋藏的“时间胶囊”2017年9月,多名科学家在波兰极地站附近埋下一根60厘米长的不锈钢管,里边装着现代人类的科研情况。

科学家们希望它能像时间胶囊一样跨越时间,被未来的人们发现。

虽然古人类没有特意向我们这个时代传递信息,但各个时期的沉积物却像时间胶囊一样,默默记录着当时环境的微妙变化。

《沉积与环境》第二章 黄土沉积与环境郝青振 研究员中国科学院地质与地球物理研究所Email:haoqz@目 录第⼀节 黄⼟的概念与类型第⼆节 黄⼟的分布与物源第三节 粉尘的吹飏、搬运与沉积 第四节 黄⼟的物质成分第五节 黄⼟中的⽣物遗存第六节 黄⼟的成壤作用第七节 黄⼟地层学第⼋节 黄⼟沉积与环境演变第九节 黄⼟空间分异与环境格局 第⼗节 海洋和冰盖中的粉尘沉积第八节 黄土沉积与环境演变一 黄土沉积与区域环境重建二 黄土沉积与区域大气环流演变三 黄土沉积与全球环境演变提 纲1. 研究背景和科学问题2. 研究材料和方法3. 北极冰盖滞后增长规律及机制4. 部分海陆证据5. 对未来气候长期变化的启示西安-铜川高速公路的黄土剖面黄土剖面L15L9S5(安芷生)欧亚的冰盖• 冰盖厚度达到3000m以上北美洲的冰盖最厚约3200米末次冰期今天海平面变化120 m3350 70 格陵兰85 格陵兰33507085LGM(Clark et al.,2009 )(Loutre and Berger, 2003)120 0-200-400-600-800Age (kyr)425475525575 5.24.43.62.811 1019 18M a r i n e δ18O太阳辐射:地球气候主要外部驱动力过去未来深海氧同位素δ18O 解释的演变:• 温度 (Emiliani , 1950s-1960s) • 冰量 (Shackleton, 1967, Nature)• 冰量+温度 (Shackleton & Opyke, 1973, QR, …)深海氧同位素变化受到海水温度的严重影响(可达50%)冰量对δ18O 贡献温度对δ18O 贡献Age (kyr)(Elderfield et al., 2012)ODP 1123深海氧同位素反映的是两极冰盖变化的信息冰盖 进退(Mckay et al., 2012)LGM西南极冰盖的消长(Clark et al.,2009 )关键:寻找反映北极冰盖自身演化的新记录……WesterlyAtmospheric circulation over ChinaLoess: Glacial period Soil: Interglacial periodL4L5L2L3L1S5S4 S3 S2S1 S0 中国黄土—北极冰盖的环境记录一个文献启示 三个基本概念Science 2006• 深海氧同位素反映两极冰盖变化的综合效应 • 两极冰盖变化可能有~20 kyr 的岁差周期5040302010G T 32 (%)55.566.5M e d i a n g r a i n s i z e (φ)102030χf d (10-8m 3k g -1)150200250k g -1)引用的关键证据之一:黄土记录的冬季风具有2万年周期(Ding et al., 1995)黄土粒度 快速增加北极冰盖 增长 冬季风 增强 西伯利亚高压增强(Ding et al., 1995)黄土粒度 快速增加北极冰盖 增长 冬季风 增强 西伯利亚高压增强 时间粒度变率我国黄土与北极冰盖的联系轨道环境相似型(Loutre & Berger, 2003, GPC)三个基本概念(3)65° N 夏至日照量1000-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000Age (ka)440480520560I n s o l a t i o n (W m -2)未来 过去4004004006040200-340-360-380-400Age (kyr)425450475500525550575I n s o l a t i o n (W m -2)-720-740-760-780800 ka未来 400 ka最初的研究出发点:• 北极冰盖演化没有长时间序列的独立的记录• 黄土记录的亚洲冬季风的2万年周期变化可能提供北极变化的信息采样方案:1.6 Ma以来的序列Siberian High西峰驿马关剖面洛川剖面S4S5-1S4 S5-1黄 土 高 原西峰 洛川剖面相距160km剖 面 与 指 标需要的关键证据1. 冰期和间冰期粉尘都是冬季风带来的吗?2. 如果黄土不定义为“冬季风”带来,而是春季尘暴带来,还能反映北极冰盖吗?3. 粒度变化反映的是源区干旱信息,还是冬季风的信息?4. 如何理解全新世黄土粒度的变化?证据是否成立?我国主要大气环流系统 西风带西伯利亚解体导致沙尘暴的发生百年尺度小冰期寒冷尘暴频繁(文献见Hao et al., 2012)中国气温重建 敦德冰芯因此,从统计意义上看,在不同时间尺度上,北极地区比较寒冷的时期,尘暴的规模大。