邓稼先杨振宁简介

- 格式:doc

- 大小:100.50 KB

- 文档页数:6

《名人传记》——邓稼先与杨振宁简介:了解邓稼先与杨振宁的友情和经历美籍华裔物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁与我国“两弹一星功勋奖”获得者、核物理家邓稼先的友谊,长达半个世纪,在世界科学界传为美谈。

1、杨振宁祖籍安徽肥西县,生于1922 年。

邓稼先是安徽怀宁人,生于1924 年。

杨振宁比邓稼先大两岁。

杨振宁的父亲杨武之从美国留学回国后,在北京清华大学任教。

邓稼先的父亲邓以蜇曾留学日本、美国,归国后先后受聘于北京大学、清华大学,任哲学系教授。

邓以蜇和杨武之既是同乡又是同事,两人经历大致相同,志趣相投,因而交情甚笃,常来常往。

他俩的友谊也延续到了孩子们身上。

20 世纪中期,邓以蜇将妻子儿女接到北京定居。

邓稼先就读于崇德中学,杨振宁也在该校读书,两人成了最要好的同学和朋友。

杨振宁的学业成绩在班级里名列前茅,邓稼先很崇拜他。

杨振宁以大哥的身份关照邓稼先。

受杨振宁的影响,邓稼先在物理、数学等课程中的才智也发挥了出来。

杨振宁机智灵巧,同学们称他是“机灵鬼”。

邓稼先忠厚老实,绰号叫“邓老憨”。

下课以后,杨振宁与邓稼先几乎形影不离。

这两位志趣相投的同乡、校友,自青少年时代便树立起了远大的理想:将来事业有成,定报效祖国!抗日战争爆发后,杨武之一家随校远赴西南大后方。

到了1940 年,不愿当日寇“顺民”的邓稼先和大姐一起,从天津绕道上海、香港,经过长途跋涉,历经千辛万苦,抵达云南昆明。

大姐将邓稼先送到四川江津投奔四叔。

次年夏,邓稼先考取国立西南联合大学,攻读物理系。

此时杨振宁已是西南联大的三年级学生。

在该校,两人又可以经常在一起切磋学业、交流心得了。

邓稼先在数学、物理等方面得到了杨振宁的具体指导,邓稼先对其姐说:“振宁兄是我的课外老师。

”1945 年8 月,抗日战争胜利。

不久,杨振宁考入美国芝加哥大学物理系,攻读博士学位。

1946 年初秋,二十二岁的邓稼先毕业后,被北京大学物理系聘为助教。

次年,邓稼先考取留美研究生。

行前,他征求在美国就读的杨振宁的意见,到哪所大学就读较为合适。

邓稼先简介邓稼先(1924年6月25日—1986年7月29日),汉族,安徽省安庆市怀宁县人;杰出科学家、中国“两弹”元勋;1935年,他考入志成中学,与比他高两届、且是清华大学院内邻居的杨振宁结为好友;邓稼先在校园中深受爱国救亡运动的影响,1937年北平沦陷后秘密参加抗日聚会。

在父亲邓以蛰安排下,他随大姐去了大后方昆明,并于194 1年考入西南联合大学物理系。

1948年至1950年在美国普渡大学留学,获物理学博士学位,同年毅然回到祖国,1950年10月被分派到中国科学院工作,1956年加入中国共产党;历任中国科学院近代物理研究所助理研究员、原子能研究所副研究员,核工业部第九研究院院长(后来改名:中国工程物理研究院),核工业部科技委员会副主任,国防科学工业委员会科技委员会副主任,中科院数学物理学部委员,中国核学会第一、二届常务理事;是中共第十二届中央委员。

邓稼先参加组织和领导我国核武器的研究、设计工作,是我国核武器理论研究工作的奠基者之一,从原子弹、氢弹原理的突破和试验成功及其武器化,到新的核武器的重大原理突破和研制试验,均做出了重大贡献,作为主要参加者,其成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖;被称为“中国原子弹之父”。

1986年5月,任核工业部科技委副主任,国防科工委科技委副主任;7月29日病逝于北京,邓稼先同志临终前留下的话仍是如何在尖端武器方面努力,并叮咛:“不要让人家把我们落得太远……”8月3日,在北京八宝山革命公墓举行追悼会,张爱萍将军亲致悼词,时任国务院总理赵紫阳参加追悼会,胡耀邦、邓小平等领导人送了花圈以示悼念。

1999年9月18日,中华人民共和国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,追授邓稼先“两弹一星”功勋奖章;2008年11月18日,邓稼先当选为中国科学技术协会组织评选的中国十大传播科技优秀人物;2009年9月14日,他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

杨振宁与邓稼先的故事简短杨振宁与邓稼先的故事。

杨振宁与邓稼先,两位杰出的物理学家,他们的故事是中国科学史上的传奇。

他们分别在不同领域取得了卓越的成就,为中国的科学事业作出了巨大贡献。

杨振宁,1915年出生于南京,是中国著名的物理学家。

1945年,他与李政道合作提出了著名的杨-米尔斯理论,因此获得了1957年的诺贝尔物理学奖。

杨振宁还在物理学领域做出了许多其他重要贡献,成为了中国物理学的奠基人之一。

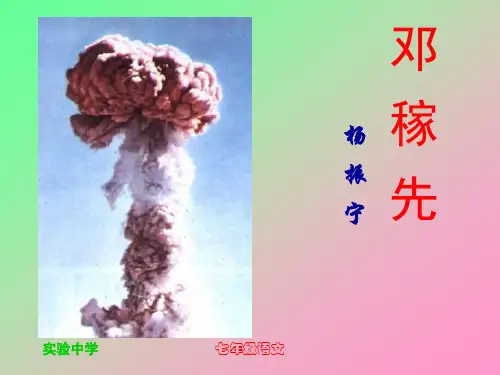

邓稼先,1924年出生于安徽省巢县,是中国著名的核物理学家。

1958年,他成功研制出中国第一颗原子弹,成为了中国核武器的奠基人之一。

此后,他还在核物理学领域做出了许多其他重要贡献,为中国的核科技事业作出了巨大贡献。

杨振宁和邓稼先,一个是理论物理学家,一个是实验核物理学家,他们分别在不同领域有着杰出的成就。

但是,他们之间有着一个共同点,那就是他们都是中国科学事业的奠基人之一。

他们的故事激励着一代又一代的中国科学家,为中国的科学事业不断努力奋斗。

杨振宁与邓稼先的故事,是中国科学事业的宝贵财富。

他们的成就不仅仅是他们个人的荣耀,更是中国科学事业的光荣。

他们的故事告诉我们,只要有梦想,只要有毅力,就能够创造出属于自己的辉煌。

杨振宁与邓稼先的故事,是中国科学事业的重要组成部分。

他们的成就不仅仅是他们个人的荣耀,更是中国科学事业的光荣。

他们的故事告诉我们,只要有梦想,只要有毅力,就能够创造出属于自己的辉煌。

杨振宁与邓稼先的故事,是中国科学事业的宝贵财富。

他们的成就不仅仅是他们个人的荣耀,更是中国科学事业的光荣。

他们的故事告诉我们,只要有梦想,只要有毅力,就能够创造出属于自己的辉煌。

杨振宁与邓稼先,他们的故事激励着一代又一代的中国科学家,为中国的科学事业不断努力奋斗。

他们的故事告诉我们,只要有梦想,只要有毅力,就能够创造出属于自己的辉煌。

《邓稼先》有关资料【作者介绍(徐胜蓝、孟东明)】杨振宁教授在中国几乎是一位家喻户晓的人物,1966年至今任纽约州立大学石溪分校教授,1986年起兼任香港中文大学客座教授。

他与李政道教授在1957年一起获得诺贝尔物理奖之后,1980年又获Rumford奖,继而于1986年获自由奖和国家科学技术奖章,1993年获美利坚哲学学会颁发的本杰明·富兰克林奖章,1994年秋又获费城富兰克林学院颁发的鲍威尔科学成就奖。

创立于1743年的美利坚哲学学会,是一个声誉卓著的国际学术组织,其目前的700名成员中,仅诺贝尔奖金获得者就有100名。

本杰明·富兰克林奖章代表该学会的最高荣誉。

这个学会的执行官说,授予杨振宁本杰明·富兰克林奖章,是因为“杨振宁教授是自爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学出类拔萃的设计师”,他和李政道的合作及与密耳斯的合作取得的成就是“物理学中最重要的事件”,是“对物理学影响深远和奠基性的贡献”。

美国费城的富兰克林学院是美国最具权威的学术研究机构之一。

这个学院颁给杨振宁的鲍威尔科学成就奖,是美国奖金额最高的科学奖(25万美元)。

杨振宁教授是获此项殊荣的第一位物理学家。

该学院的正式文告说,给杨振宁颁发此项奖金,是为了奖励他在规范场(即杨振宁于1954年与密耳斯合作创立的杨—密耳斯规范场理论)方面和其他方面的杰出贡献。

文告称赞杨振宁的研究工作“对20世纪下半叶基础科学研究的广大领域产生了巨大的影响”,“给人类对宇宙基本作用力和自然规律提供了理解”,“杨──密耳斯规范场理论已经排列在牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦的工作之行列,并必将对未来几代有类似的影响”。

为表彰杨振宁教授在理论物理研究中的杰出贡献,中国有关方面向国际天文学联合会提出申请,将中国科学院紫金山天文台于1975年11月26日发现的、国际正式编号为3421号的小行星命名为“杨振宁星”,已获国际小行星中心和国际小行星命名委员会正式批准。

第一单元邓稼先/杨振宁【知识提纯】1.作者微博杨振宁,美籍华人,物理学家。

1922年出生于安徽省合肥市,1942年毕业于西南联大物理系,1945年赴美国芝加哥大学深造,1948年获博士学位。

1957年与李政道一起获得了诺贝尔物理学奖。

他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

2.背景资料1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。

杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。

这是一位科学家写的科学家评传。

作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。

他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。

此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。

读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

【字词清单】(1)字音邓稼先(jià) 元勋(xūn) 铤(tǐnɡ)鲜为人知(xiǎn) 鞠躬尽瘁(jū cuì ) 癌症(ái)筹划(chóu) 妇孺皆知(rú) 彷徨(pánɡ huánɡ)(2)词义鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部精力,一直到死为止。

当之无愧:当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

家喻户晓:每家每户都知道。

锋芒毕露:指锐气和才干全都表现出来。

多形容人气盛逞强。

妇孺皆知:连妇女小孩都知道,表示众所周知。

热泪盈眶:形容因非常高兴、感激或悲伤而流的眼泪充满了眼睛。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指军人战死于战场。

萦带:弯曲得像带子一般。

层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。

【整体感知】1.课文主要写了什么内容?【答案】本文将邓稼先的生平、贡献放在广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了他对民族的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将个人生命奉献给祖国国防事业的崇高品质。

2.在写邓稼先以前,为什么先概述我国近一百多年来的历史?【答案】先概述我国近一百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。

杨振宁简介1942 年前杨振宁是1922年10月1日生于安徽合肥(后来他的出生日期在1945年的出国护照上误写成了1922年9月22日)。

他出生不满周岁,父亲杨武之考取公费留美生而出国了。

4岁时,母亲开始教他认方块字,1年多的时间教了他3千个字。

杨振宁读小学时,数学和语文成绩都很好。

中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。

1942年,20岁的杨振宁大学毕业,随即进入西南联大的研究院1942年后1942年杨振宁毕业于昆明的国立西南联合大学,1944年在该校研究生毕业。

此后他于1945年考取公费留学赴美,就读于芝加哥大学,取得博士学位。

1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,开始同李政道合作。

当时的院长奥本海默说,他最喜欢看到的景象,就是杨、李走在普林斯顿草地上。

1966年以后,他长期执教于纽约州立大学石溪分校,创立并主持该校的理论物理研究所。

他也是美国科学院院士、英国皇家学会会员、俄罗斯科学院院士、教廷宗座科学院院士、中国科学院外籍院士、台湾“中央研究院”院士,香港中文大学博文讲座教授。

杨振宁于1971年夏回国访问,是美籍知名学者访问新中国的第一人。

他对促进中美建交、中美科学技术教育交流做了大量工作。

他受聘为北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中山大学、南开大学等校的名誉教授,中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。

1957年,杨振宁与李政道因共同提出宇称不守恒理论而获得了诺贝尔物理学奖。

他们两个人是最早获得诺贝尔奖的中国人。

后二人因排名先后的问题交恶。

1962年因为《纽约客》的一篇文章,两人正式决裂。

杨振宁七岁的儿子杨光诺曾说,“我要一人得诺贝尔奖。

”1989年他写给已故中研院长吴大猷的信,向老师报告两人合作情形。

吴大猷覆信说:“整件事是一极不幸的事,我想实情是不能永远掩盖著的,所以我希望大家都不再在世人前争,而让实情慢慢的展现出来。

”1977年他和梁恩佐等人在波士顿创办了“全美华人协会”,促进中美关系。

人教部编版七年级下册第一单元:课文详解背诵sòng:凭记忆念出读过的文字。

昼zhòu夜:白天和黑夜。

昆kūn仑:昆仑山。

挚zhì友:亲密的朋友。

可歌可泣qì:值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

鲜xiǎn为人知:很少人知道。

至死不懈xiè:到死都不松懈。

形容坚持到底。

鞠jū躬尽瘁cuì:指小心谨慎,贡献出全部精力。

当之无愧kuì:没有什么可以惭愧的地方。

家喻户晓:每家每户都知道。

锋芒毕露lù:比喻锐气和才干全都显露出来。

多形容人气盛逞强。

妇孺rú皆知:连妇女儿童都知道,形容知道的人非常多。

三、主题概述本文用饱含深情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者——邓稼先,且将其生平、贡献放在广阔的社会历史文化背景中描写、评价,突出了他对祖国的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

四、文章结构第一部分(第1-9段):先叙述一百多年前中国的屈辱历史,然后对中国所发生的巨大变化进行描述,从而引出本文主人公——邓稼先。

第二部分(第10-18段):简要介绍邓稼先的生平与贡献,概述了他不凡的人生经历,特别是对中国核武器设计制造和研究做出的巨大贡献。

第三部分(第19-29段):在同美国“原子弹之父”奥本海默的对比中突出邓稼先忠厚平实的品质特征。

第四部分(第30-33段):写作者为中国人自己制造出原子弹而激动、自豪、骄傲,从另一个角度写出邓稼先的贡献之大。

第五部分(第34-39段):写邓稼先在恶劣环境中勇往直前,他具有强烈的责任感。

第六部分(第40-44段):对邓稼先的评价,其中洋溢着作者对朋友的赞颂、怀念之情。

五、鉴赏品读1.文章六个部分的小标题拟得怎么样?介绍自己最欣赏的一个小标题,并说说理由。

这些小标题给你怎样的启示?这些小标题拟得新颖、概括力强,突出本部分的核心内容和丰富意蕴。

一、生平简介杨振宁(Chen Ning Yang 1922~)美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(含合肥市)。

在西南联合大学物理学系,在吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,深受 E.费米熏陶,在导师 E.特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位1948~1949年任芝加哥大学教员,1949~1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955~1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1984年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授证书。

二、科学成就杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

他的工作有特殊的风格:独立性与创建性强,眼光深远。

1.在粒子物理学方面,他最杰出的贡献是1954年与R.L.密耳斯共同提出杨-密耳斯场理论,开辟了非阿贝耳规范场的新研究领域,为现代规范场理论(包括电弱统一理论、量子色动力学理论、大统一理论、引力场的规范理论、……)打下了基础。

杨-密耳斯场方程最近被数学家S.唐纳森引用,获得了拓扑学上的重大突破。

2.杨振宁在粒子物理学方面的另一项杰出贡献是:在1956年和李政道合作,深入研究了当时令人困惑的θ-τ之谜——即后来所谓的K介子有两种不同的衰变方式。

一种衰变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态;如果弱衰变过程宇称守恒,则它们必定是两种宇称状态不同的K 介子。

但从质量和寿命来看,它们又应是同一种介子。

——杨振宁和李政道通过分析认识到,很可能在弱相互作用中宇称不守恒。

他们仔细检查了过去的所有实验,确认这些实验并未证明弱相互作用中宇称守恒。

在此基础上他们进一步提出了几种检验弱相互作用中宇称不守恒的实验途径。

杨振宁简介杨振宁(1922-- ),美籍华人,理论物理学家,生于安徽省合肥。

因于李政道共同提出“弱相互作用中宇称不守恒”理论,获1957年诺贝尔物理学奖。

著作有《选集与后记》《读书教学四十年》等。

一、生平经历杨振宁是1922年10月1日生于安徽合肥(后来他的出生日期在1975年的出国护照上误写成了1922年9月22日)。

他出生不满周岁,父亲杨武之考取公费留美生而出国了。

4岁时,母亲开始教他认方块字,1年多的时间教了他3千个字。

杨振宁在50岁时回忆说:'现在我所有认得的字加起来,估计不超过那个数目的2倍。

'1928年杨振宁6岁的时候,父亲从美国回来,一见面就问他念过书没有?他说念过了。

念过什么书?念过《龙文鞭影》。

叫他背,他就都背出来了。

杨振宁回忆道:'父亲接着问我书上讲的是什么意思,我完全不能解释。

不过,我记得他还是奖了我一支钢笔,那是我从来没有见过的东西。

'杨振宁读小学时,数学和语文成绩都很好。

中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。

1942年,20岁的杨振宁大学毕业,旋即进入清华大学的研究院。

两年后,他以优异成绩获得了硕士学位,并考上了公费留美生,于1945年赴美进芝加哥大学,1948年获博士学位。

1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始同李政道合作进行粒子物理的研究工作,其间遇到许多令人迷惑的现象和不能解决的问题。

他们大胆怀疑,小心求证,最终推翻了宇称守恒律,使迷惑消失,问题解决。

杨振宁在1957年诺贝尔演讲中这样说道:'那时候,物理学家发现他们所处的情况就好像一个人在一间黑屋子里摸索出路一样。

他知道在某个方向上,必定有一个能使他脱离困境的门。

然而究竟在哪个方向呢?'原来,那个方向就是宇称守恒定律不适用于弱相互作用。

'杨振宁谨记父亲杨武之的遗训:'有生应记国恩隆'。

他在1971年夏,是美国科学家中率先访华的。

杨振宁和邓稼先一在20世纪的科学天幕上,有许多令炎黄子孙感到自豪的闪亮星斗。

其中有两颗巨星分别升起在太平洋两岸,它们交相辉映,熠熠闪烁。

身居大洋彼岸的是美籍华人杨振宁教授。

他与李政道共同提出的宇称不守恒原理,开辟了微观粒子研究的新天地,荣膺诺贝尔物理奖,饮誉世界。

立足中华大地的是中国原了弹、氢弹事业的先驱者邓稼先院长。

他为了点燃神奇之火,殚精竭思,辛勤耕耘30年,功高盖世。

杨振宁和邓稼先两家可谓世交。

杨振宁的父亲杨武之祖籍安徽合肥,留美归国后,在北京清华大学任教授。

邓稼先的父亲邓以蛰祖籍安徽怀宁,他专攻美术史,也曾在美国留学,被聘为清华大学哲学系教授。

合肥与怀宁本就相距不远,又在千里之外同校供职,两位教授备感亲切,视为同乡。

他们两家都住在清华园西院,相邻而居,只有一墙之隔,关系相当密切。

杨振宁生于1922年,是家中的老大。

邓稼先比杨振宁小两岁,上面已有了两个姐姐。

他俩虽然不是亲兄弟,却因年龄相近,常在一起玩耍,情同手足。

稼先和振宁真正成为好朋友,是在上了中学以后。

他俩先后考进崇德中学,这是一座英国人办的教会学校。

振宁早两年进校,他天资聪颖,才思敏捷,是个老师和同学都喜欢的“机灵鬼”。

稼先也很聪明,但性格较为沉稳,待人忠实厚道,真诚可靠。

这两个朋友在一起,互相珍视对方身上的优点,并看做自己性格的补充。

在课余时间,他们常常形影不离,或是趴在地上玩弹球,或是在墙边以手代拍,摹仿壁球游戏,或是在一起谈天说地。

两人相处时,常常是振宁指手画脚、口若悬河,稼先则是面带微笑、洗耳恭听。

稼先的母亲舐犊情深,时常做些可口的饭菜送到学校。

每逢这时,他便叫来振宁一同享用。

母亲看着他们把食物吃光,再返回清华园。

芦沟桥事变,日本侵略者的枪炮声打破了他们无忧无虑的学校生活,这对小友也被迫分离。

杨武之举家迁往昆明,杨振宁随家南下。

邓以蛰因患肺结核咯血不止,只好留在清华,租了小房暂住。

因为崇德中学是英国人所办,日军不敢贸然令其停学,所以稼先继续读了两年,于1939年随大姐邓仲先也到了昆明。

邓稼先简介邓稼先(1924年6月25日—1986年7月29日),汉族,安徽省安庆市怀宁县人;杰出科学家、中国“两弹”元勋;1935年,他考入志成中学,与比他高两届、且是清华大学院内邻居的杨振宁结为好友;邓稼先在校园中深受爱国救亡运动的影响,1937年北平沦陷后秘密参加抗日聚会。

在父亲邓以蛰安排下,他随大姐去了大后方昆明,并于194 1年考入西南联合大学物理系。

1948年至1950年在美国普渡大学留学,获物理学博士学位,同年毅然回到祖国,1950年10月被分派到中国科学院工作,1956年加入中国共产党;历任中国科学院近代物理研究所助理研究员、原子能研究所副研究员,核工业部第九研究院院长(后来改名:中国工程物理研究院),核工业部科技委员会副主任,国防科学工业委员会科技委员会副主任,中科院数学物理学部委员,中国核学会第一、二届常务理事;是中共第十二届中央委员。

邓稼先参加组织和领导我国核武器的研究、设计工作,是我国核武器理论研究工作的奠基者之一,从原子弹、氢弹原理的突破和试验成功及其武器化,到新的核武器的重大原理突破和研制试验,均做出了重大贡献,作为主要参加者,其成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖;被称为“中国原子弹之父”。

1986年5月,任核工业部科技委副主任,国防科工委科技委副主任;7月29日病逝于北京,邓稼先同志临终前留下的话仍是如何在尖端武器方面努力,并叮咛:“不要让人家把我们落得太远……”8月3日,在北京八宝山革命公墓举行追悼会,张爱萍将军亲致悼词,时任国务院总理赵紫阳参加追悼会,胡耀邦、邓小平等领导人送了花圈以示悼念。

1999年9月18日,中华人民共和国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,追授邓稼先“两弹一星”功勋奖章;2008年11月18日,邓稼先当选为中国科学技术协会组织评选的中国十大传播科技优秀人物;2009年9月14日,他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

邓稼先同志的一生,是中国一代优秀知识分子的光辉榜样。

他在抗日救亡的呼喊中长大,在“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”的西南联大校歌声中走上科学之路;他从青少年时代起就抱定了以科技强国的宿愿,将个人的事业与民族兴亡紧密相连。

同时,他在党的教育下知道了应该如何发动群众进行科研攻关,为此而终生奋斗不惜个人的生命。

成就邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。

在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。

原子弹试验成功后,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。

领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作。

邓稼先和周光召合写的《我国第一颗原子弹理论研究总结》,是一部核武器理论设计开创性的基础巨著,它总结了百位科学家的研究成果,这部著作不仅对以后的理论设计起到指导作用,而且还是培养科研人员入门的教科书。

邓稼先对高温高压状态方程的研究也做出了重要贡献。

为了培养年轻的科研人员,他还写了电动力学、等离子体物理、球面聚心爆轰波理论等许多讲义,即使在担任院长重任以后,他还在工作之余着手编写“量子场论”和“群论”。

邓稼先是中国知识分子的优秀代表,为了祖国的强盛,为了国防科研事业的发展,他甘当无名英雄,默默无闻地奋斗了数十年。

他常常在关键时刻,不顾个人安危,出现在最危险的岗位上,充分体现了他崇高无私的奉献精神。

他在中国核武器的研制方面做出了卓越的贡献,却鲜为人知,直到他死后,人们才知道了他的事迹。

邓稼先虽长期担任核试验的领导工作,却本着对工作极端负责任的精神,在最关键、最危险的时候出现在第一线。

例如,核武器插雷管、铀球加工等生死系于一发的危险时刻,他都站在操作人员身边,既加强了管理,又给作业者以极大的鼓励。

年表1924年6月25日(农历五月十九日),邓稼先出生于安徽省怀宁县城外的邓家大屋,也叫铁砚山房的祖居内。

父亲邓以蛰当时是北京大学教授,母亲王淑蠲女士,操持家务。

邓稼先出生8个月以后,随母亲和两个姐姐来到北平(即北京)。

清代的大书法家邓石如(1743-1805年)是邓稼先的六世祖。

邓以蛰四个子女,邓稼先排行第三,大姐邓仲先(姐夫:郑华炽,物理学家)、二姐邓茂先、弟邓槜先。

1929年9月入北平武定侯小学,至3年级。

1932年入北平四存小学四年级,至毕业。

1935年11岁,入北平志成中学,读一年级。

1936年12岁,插班考入北平崇德中学初中二年级,读至高一(因抗日战争,崇德中学在1939年停办)。

这三年,他在英文、数学、物理方面打下了良好的基础。

在崇德中学,与高他两班的杨振宁成为好友。

1937年13岁,抗日战争爆发。

北京大学和清华大学搬迁至云南昆明。

因父亲患重病,邓稼先一家滞留沦陷后的北京。

1939年15岁,9月,再入北平志成中学,读高中二年级。

1940年5月,为避迫害,未读完高二,途径上海、香港和越南的海防、老街,到达昆明。

7月-9月,在昆明升学补习班学习。

9月,入四川江津国立第九中学,读高中三年级至毕业。

1941年17岁,入西南联合大学物理系,学号:A-4795。

由北京大学、清华大学、南开大学三校合并而成的西南联大,是抗日战争时期我国的最高学府。

邓稼先在此学习四年,终生受益。

杨振宁也在联大读物理系及研究生,比他高三班,两人相交甚厚。

在西南联大,邓稼先经好友杨德新同学介绍加入了“民青”(共产党的外围组织),积极参加学生运动。

1945年21岁8月,邓稼先大学毕业,正当抗日战争胜利日本投降之时。

9月,在昆明文正中学执教数学。

1946年22岁1月,在昆明培文中学任数学教员。

6月,回到北京,在北京大学物理系助教。

是年,许鹿希考入北京大学,在给一年级物理课助教时,两人初识。

1947年23岁通过赴美研究生考试1948年24岁在美国普渡大学(Purdue University)物理系读研究生。

1950年26岁8月20日获得该校博士学位。

博士论文为《氘核的光致蜕变》(The Photodisintegration of the deuteron)。

8月29日,登上威尔逊总统号轮船返国。

9月,在中国科学院近代物理研究所任助理研究员,从事原子核理论研究工作。

1951年27岁加入九三学社。

1952年28岁晋升为近代物理所副研究员。

1953年29岁与许鹿希结婚(许鹿希是许德珩教授的长女)。

1954年30岁任中国科学院数理化学部的副学术秘书。

是年,女儿典典(邓志典)出生。

1956年31岁4月,加入中国共产党。

儿子平平(邓志平)出生。

是年,与何祚庥、徐建铭、于敏等人合作,在《物理学报》上相继发表了《β衰变的角关联》、《辐射损失对加速器中自由振动的影响》、《轻原子核的变形》等论文。

为我国核理论研究做出了开拓性的工作。

1957年33岁8月,调到第二机械工业部第九研究院任理论部主任,领导核武器的理论设计。

从此,邓稼先隐姓埋名工作28年,直到去世。

1959年35岁邓稼先根据中央决策“自己动手,从头摸起,准备用8年时间搞出原子弹”,选定中子物理、流体力学和高温高压下的物理性质这三个方面作为研制我国第一颗原子弹的主攻方向。

选对主攻方向,是邓稼先为我国原子弹理论设计工作做出的最重要贡献。

1962年38岁9月11日,由罗瑞卿审定,二机部向中央打了一个:“两年规划”的报告,此报告提出争取在1964年,最迟在1965年上半年爆炸我国的第一颗原子弹。

此时,邓稼先和其同事拿出了原子弹理论设计方案,为中国核武器研究奠定了基础。

1963年39岁2月,在华北某地参与并指导了核试验前的轰炸模拟试验。

9月,接聂荣臻元帅命令,邓稼先、于敏率领九院理论部研究原子弹的原班人马,承担中国第一颗氢弹的理论设计任务。

1964年40岁10月16日15时,中国第一颗原子弹爆炸成功。

1967年43岁6月17日,中国第一颗氢弹爆炸试验成功。

1971年47岁由于“文化大革命”侵袭九院,许多建立过大功的科学家蒙冤被整,邓稼先和于敏、胡思得等人也被集中到青海基地遭受批斗。

正在此时,杨振宁自美国经巴黎飞抵上海,首次回大陆探亲访问。

他开列了在北京要见的人名单,第一个人就是邓稼先,周恩来总理批示要邓稼先回京会见,救出了邓稼先,也解救了一批中国宝贵的科学家;依照周恩来总理的指示,邓稼先连夜写信告诉杨振宁:“中国的原子弹氢弹全部都是由中国人自己研制成的,没有一个外国人参加。

”此信派专人乘民航航班送到上海,在1971年8月16日饯行的晚宴上送到杨振宁手中。

1972年48岁任核工业部第九研究院副院长。

1979年55岁任核工业部第九研究院院长。

是年,在一次试验中,身体受辐射影响,但仍坚持工作。

1980年56岁当选为中国科学院院士(原称学部委员)。

1982年58岁获全国自然科学一等奖。

当选为中共第十二届中央委员会委员。

1984年60岁被评为国家级有突出贡献的专家。

是年,地下核试验取得了突破性的进展。

邓稼先高兴地写下:“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。

二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。

”1985年61岁因直肠癌于7月30日住院。

是年,因“原子弹的突破和武器化”和“氢弹的突破及武器化”,两获得国家科学技术进步特等奖。

1986年62岁4月2日,由邓稼先和于敏署名,包含九院(中国工程物理研究院)多位科学家心血的建议书完成,上交中央。

写出上交中央的建议书,使我国核武器发展进入了一个新的阶段。

5月,任核工业部科技委副主任,国防科工委科技委副主任。

5月,获国家自然科学奖一等奖。

7月17日,被国务院授予“全国劳动模范”称号。

7月29日,卒于北京。

8月3日,在北京八宝山举行追悼会。

张爱萍将军致悼词。

时任国务院总理赵紫阳参加追悼会,胡耀邦、邓小平等送花圈悼念。

1989年逝世三周年,因“核武器的重大突破”,再获国家科学技术进步特等奖。

1999年9月18日,中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,并授予“两弹一星功勋奖章”。

授予于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武“两弹一星”功勋奖章,追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章(按姓氏笔画排序)。

2008年11月18日当选为中国科学技术协会组织评选的中国十大传播科技优秀人物:袁隆平、钱学森、华罗庚、茅以升、叶至善、邓稼先、钱三强、竺可桢、李四光、王选。

2009年9月14日他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

轶事杨振宁“救出”邓稼先在北太平庄一个简陋的大院里,许鹿希向记者介绍说,邓稼先和杨振宁同是安徽籍人,各自的父亲都是清华大学教授,两家曾一度同住清华西院宿舍。