赤壁之战_(知识归纳)

- 格式:ppt

- 大小:595.00 KB

- 文档页数:24

赤壁之战知识点归纳一、通假字1、进住鄂县之樊篱口。

住,通“驻”,驻扎2、禽曹,宜在今日禽,通“擒”,捉拿3、五万兵难卒合卒,通“猝”,仓猝4、卿能办之者诚决诚,通“请”5、顷之,烟炎张天炎,通“焰”,火焰6、雷鼓大震,北军大坏雷,通“擂”,敲击二、古今异义1、鼎足之形成矣古义:形式确立;今译:逐渐发展成某种事物2、刘琮束手古义:投降;今译:没办法3、权起更衣古义:上厕所;今译:换衣服4、初一交战古义:刚刚开始;今译:农历每月第一天5、驱中国士众远涉江湖之间古义:中原地区;今译:中华人民共和国6、子布、元表诸人各顾妻子古义:妻子和儿女;今译:妻子7、与苍梧太守吴辰有旧古义:老交情;今译:与“新”相对8、兼仗父兄之烈古义:功业;今译:强烈,猛烈9、引次江北古义:驻扎;今译:次序10、荆州与国邻接古义:疆域;今译:国家11、致殷勤之意古义:恳切慰问;今译:热情而周到12、割据江东,地方数里古义:土地方圆,纵横;今译:方位词13、操虽托名汉相,其实汉贼也古义:他实际上;今译:表示所说的是实际情况,承上文而含转折14、品其名位,犹不失下曹从事古义:官职名,这里指一般属官;今译:致力于,投身到事业中15邂逅不如意,便还就孤古义:一旦,万一;今译:偶然遇见,不期而遇三、一词多义当谁以当曹操者动词,抵挡当横行天下动词,应该孤当与孟德决之副词,当即将命猛将统兵数万名词,将领求救于孙名词,高级军官彼所将中国人动词,率领将顺江东下副词,将要治共治曹操动词,对付刘表治水军动词,管理卒疲病之卒名词,士兵鲁肃闻刘表卒动词,死亡五万兵难卒合形容词,同“猝”,匆猝方助画方略名词,次序地方千里名词,方圆方与会猎于吴副词,正在、将要方连船舰副词,正,或并乃此乃天也判断动词,是蒙冲斗舰乃以千数副词,竟,居然乃罢会副词,于是,就骑乃得过副词,才为为孙权长史wéi 动词,是为操后患wéi 动词,成为动以朝廷为辞wéi 动词,做保为破之wèi 介词,替安能复为之下乎wéi 介词,在感谢您的阅读,祝您生活愉快。

赤壁之战知识点归纳整理赤壁之战是中国历史上一场重要的战役,发生在公元208年的三国时期。

赤壁之战是由刘备与孙权联军对抗曹操的一场战役,也是中国历史上一次著名的水战。

以下是对赤壁之战的知识点进行归纳整理。

1.背景:赤壁之战的起因是曹操想要征服南方,统一中国。

他率军南征,但受到刘备和孙权的联军的阻挠和抵抗。

双方在长江的赤壁地区展开了一场决战。

2.赤壁地区:赤壁位于现今湖北省荆州市,位于长江上,地形险要。

曹操决定在此集结军队,并且筑造战船,准备展开进攻。

3.双方力量对比:曹操的军队号称有80万人,实际兵力可能在20万左右。

而刘备和孙权的联军只有5万人左右,兵力明显劣势。

4.张昭与诸葛亮的计策:诸葛亮向孙权建议采用火攻的计策,利用南风和干燥的天气,发动一场大火,烧毁曹军的战船。

而张昭则建议曹操尽快派兵渡江,以避免受到火攻的威胁。

5.北风阻挡:赤壁战场当地北方的山势较高,北风较为常见,曹操的军舰主要依赖风力推进。

而火攻所需的南风并不常见,这使得曹操在选择战场的时候失去了优势。

6.黄盖自投火海:孙权派遣将领黄盖投降曹操,但黄盖借机装病,带着船只献给了曹操。

曹操相信了黄盖的病情,没有细心检查其船只。

而孙权和诸葛亮安排的火攻船正隐藏在黄盖的船队中,黄盖在战斗中纵火,烧毁了曹军的船只。

7.南风火攻:在火攻之后,孙刘联军利用南风变天,再次发动火攻。

大火烧毁了曹军的大部分船只,使得曹操无法继续北上进攻,只得溃败而回。

8.结果:赤壁之战以曹操的失败告终。

曹操虽然未亲自参战,但损失惨重,战败后只带领着残余的部队匆忙撤退。

而刘备和孙权联军却在此战中取得了重大的胜利,彻底阻止了曹操的南征计划。

9.影响:赤壁之战在中国历史上有着重要的地位。

这场战役展现了刘备与孙权之间的合作和统一抗敌的决心,也表明了曹操武力手段的局限性。

赤壁之战逐渐发展成为一个对勇气、智慧和谋略的象征,被后人广泛传诵和研究。

10.赤壁题材的文学作品:赤壁之战激发了许多文学作品的创作。

赤壁之战知识点归纳整理

赤壁之战是中国历史上著名的战役,发生在公元208年。

以下是赤壁之战的知识点归纳整理:

1. 战争起因:赤壁之战的起因是曹操率军攻打东吴。

由于曹操的军队在渡江失败,被东吴军队打败,曹操率军撤退,随后在赤壁一带与东吴联军交战。

2. 军队兵力:曹操率领的军队约有30万人,东吴联军由孙权和刘备联合组成,兵力约有50万人。

由于曹操兵力较少,又缺乏后援,最终导致败走。

3. 战争过程:赤壁之战分为三个阶段:第一阶段是火攻,刘备与孙权使用火攻烧毁曹操的船只;第二阶段是陆战,由于曹操的兵力不足,无法抵挡东吴联军的攻势;第三阶段是追击,东吴联军追击曹操,最终曹操败退。

4. 战争结果:赤壁之战是中国历史上的一次重要战役,也是三国时期历史的分水岭。

这次战役使曹操失去了对江南地区的控制,也为孙权和刘备提供了发展的机会。

5. 战争影响:赤壁之战对中国历史产生了深远的影响,这场战役使得三国时期的分裂形势更加明显,同时也为中国历史上的著名谋略——火攻留下了宝贵的经验。

2013赤壁之战知识点归纳赤壁之战,是中国历史上一场著名的以少胜多的战役,发生于公元208 年。

这场战役不仅在军事战略上具有重要意义,也对当时的政治格局产生了深远影响。

战役背景东汉末年,朝政腐败,民不聊生,爆发了大规模的黄巾起义。

在镇压起义的过程中,各地豪强纷纷崛起,形成了众多割据势力。

曹操在官渡之战中击败袁绍,基本统一了北方。

建安十三年(公元208 年),曹操亲率大军二十余万南征,企图一举统一全国。

此时,荆州刘表病逝,其子刘琮不战而降。

刘备在当阳长坂坡被曹操击败,退往江夏与刘表长子刘琦会合。

孙权在江东经过多年的经营,实力逐渐壮大。

面对曹操的强大压力,刘备派诸葛亮前往江东,与孙权结成联盟,共同抗曹。

参战双方曹操一方:曹操率领的军队主要由北方士兵组成,不习水战。

虽然兵力众多,但长途跋涉,水土不服,且新降荆州之军人心未附。

孙刘联军:孙权方面以周瑜、程普为左右督,鲁肃为赞军校尉,率领三万水军。

刘备方面则有关羽、张飞、赵云等将领,兵力约两万。

战役经过诸葛亮舌战群儒:诸葛亮到达江东后,凭借出色的口才和智慧,说服了孙权及其大臣们联合抗曹。

草船借箭:周瑜要求诸葛亮在十天内制出十万支箭,诸葛亮一眼识破这是一条害人之计,却淡定表示“只需要三天”。

他利用曹操多疑的性格,调了二十条草船诱敌,终于“借”到了十万余支箭。

苦肉计:为了让曹操相信黄盖的投降,周瑜与黄盖合谋上演了一出苦肉计。

黄盖故意在众人面前冒犯周瑜,被打得皮开肉绽,曹操果然中计。

火烧赤壁:黄盖诈降曹操,率领数十艘装满易燃物的战船驶向曹军。

接近曹军时,黄盖点燃战船,火势借着风势迅速蔓延至曹军舰队。

曹军战船大多相连,一时间火光冲天,士兵们惊慌失措,烧死、溺死者不计其数。

孙刘联军趁机发起进攻,曹操大败,率领残部经华容道撤回北方。

战役结果赤壁之战以孙刘联军的胜利告终。

曹操损失惨重,无力继续南征,退回北方。

孙权巩固了在江东的统治地位,刘备趁机占领荆州四郡,得以立足,并为日后的发展奠定了基础。

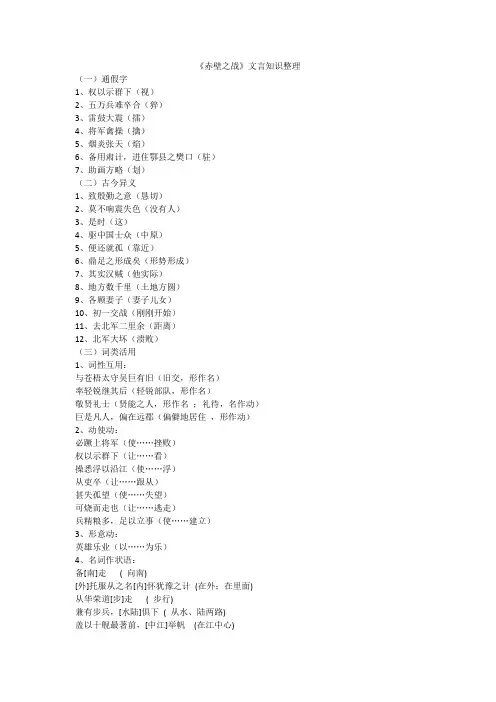

《赤壁之战》文言知识整理(一)通假字1、权以示群下(视)2、五万兵难卒合(猝)3、雷鼓大震(擂)4、将军禽操(擒)5、烟炎张天(焰)6、备用肃计,进住鄂县之樊口(驻)7、助画方略(划)(二)古今异义1、致殷勤之意(恳切)2、莫不响震失色(没有人)3、是时(这)4、驱中国士众(中原)5、便还就孤(靠近)6、鼎足之形成矣(形势形成)7、其实汉贼(他实际)8、地方数千里(土地方圆)9、各顾妻子(妻子儿女)10、初一交战(刚刚开始)11、去北军二里余(距离)12、北军大坏(溃败)(三)词类活用1、词性互用:与苍梧太守吴巨有旧(旧交,形作名)率轻锐继其后(轻锐部队,形作名)敬贤礼士(贤能之人,形作名;礼待,名作动)巨是凡人,偏在远郡(偏僻地居住,形作动)2、动使动:必蹶上将军(使……挫败)权以示群下(让……看)操悉浮以沿江(使……浮)从吏卒(让……跟从)甚失孤望(使……失望)可烧而走也(让……逃走)兵精粮多,足以立事(使……建立)3、形意动:英雄乐业(以……为乐)4、名词作状语:备[南]走( 向南)[外]托服从之名[内]怀犹豫之计(在外;在里面)从华荣道[步]走( 步行)兼有步兵,[水陆]俱下( 从水、陆两路)盖以十舰最著前,[中江]举帆(在江中心)(四)一词多义1、卒:鲁肃闻刘表卒。

(死亡动词)乘犊车,从吏卒,(兵、士卒名词)五万兵难卒合,(通“猝”仓猝副词)2、士:聪明仁惠,敬贤礼士。

(读书人)操军吏士皆出营立观。

(士兵)3、将:曹操自江陵将顺江东下。

(打算、想)彼所将中国人不过十五六万。

(率领)4、抚:及说备使抚表众。

(抚慰、安抚)权抚其背曰。

(抚摩)5、治:共治曹操(对付)今治水军八十万众(率领)6、足:岂足托乎(值得,动词)兵精足用(足够,形容词)7、次:引次江北(停驻,动词)余船以次俱进(次序,名词)8、数:统兵数万(数词)蒙冲斗舰乃以千数(计算,动词)9、烈:兼仗父兄之烈(功业,名词)火烈风猛(大,形容词)10、事:去亲戚而事君者(侍奉,为……服务)不足与图大事(事业)事急而不断,祸……(事情、事物)11、计:窃计欲亡赵走燕(考虑、谋划,动词)备用肃计(计策、谋略,名词)12、难:今操芟夷大难(灾难、患难)五万兵难卒合(困难)13、略:略已平矣(大致)助画方略(策略)14、方:操军方连船舰(方才,副词)地方百里(方圆,名词)(五)虚词1、而:若据而有之(并列)表恶其能而不能用也(因果)备必喜而从命(修饰与被修饰)事急而不断(转折)2、以:权以示群下(介词)蒙冲斗舰以千数(介词)挟天子以征四方(顺承连词)宜别图之,以济大事(目的连词)3、为:今为君计(替,介词)为操后患(是,动词)安能复为之下(处在,动词)羸兵为人马所蹈藉(被)4、其:如其克谐,天下可定(语气词)5、乃:若事之不济,此乃天也(是动词)蒙冲斗舰乃以千数(甚至、乃至副词)骑乃得过(才副词)乃罢会(于是连词)6、于:方与将军会猎于吴(在介词)莫若遣腹心自结于东(跟介词)请奉命求救于孙将军(向介词)(六)句式1、判断句(1)子瑜者,亮兄瑾也。

《赤壁之战》知识点归纳赤壁之战是中国历史上著名的以少胜多的战役之一,发生于东汉末年,交战双方为孙权、刘备联军和曹操大军。

以下是关于赤壁之战的一些重要知识点归纳。

一、背景东汉末年,曹操先后击败袁绍、袁术等诸侯,基本统一了北方。

建安十三年(公元 208 年),曹操亲率大军二十余万南征,企图一举统一全国。

此时,荆州刘表病逝,其子刘琮不战而降,曹操轻易占据荆州。

刘备在长坂坡被曹操击败,退往江夏。

孙权在江东根基渐稳,拥有一定的实力。

二、战争经过1、孙刘联盟刘备派诸葛亮前往江东,与孙权商议联合抗曹之事。

孙权在鲁肃、周瑜等人的劝说下,决定与刘备联合,共同抵御曹操。

2、曹操的失误曹操的军队多为北方士兵,不习水战。

他将战船用铁链连接起来,以减少颠簸,却给了孙刘联军火攻的机会。

3、黄盖诈降黄盖向曹操诈降,曹操信以为真。

黄盖率领数十艘装满易燃物的战船,趁着东南风急,冲向曹操的船队。

4、火烧赤壁当黄盖的战船接近曹操船队时,点燃船上的易燃物,火势迅速蔓延,曹操的船队瞬间陷入火海。

孙刘联军趁机发起攻击,曹操大败。

三、战争结果曹操率领残部北逃,孙刘联军取得了赤壁之战的胜利。

这场战役奠定了三国鼎立的基础。

四、影响1、政治格局赤壁之战后,曹操退回北方,暂时无力南征,孙权在江东的地位更加稳固,刘备得以占据荆州四郡,并向益州发展,形成了三国鼎立的初步格局。

2、经济发展战争使得南方地区的经济受到一定程度的破坏,但也促进了南方的开发。

孙刘政权为了巩固统治,采取了一系列发展经济的措施,使得南方经济逐渐繁荣。

3、文化交流赤壁之战期间,各方人才汇聚,促进了文化的交流与融合。

五、主要人物1、曹操作为当时最强大的势力领袖,曹操有着卓越的政治和军事才能,但在赤壁之战中过于自信,出现了战略失误。

2、孙权孙权在关键时刻做出了正确的决策,坚定了抗曹的决心,展现出了其果敢和睿智。

3、刘备刘备在困境中积极寻求联盟,保存了实力,并为日后的发展奠定了基础。

4、周瑜周瑜是孙刘联军的主要将领之一,他足智多谋,指挥有方,为赤壁之战的胜利立下了汗马功劳。

赤壁之战知识点赤壁之战是中国历史上著名的战争之一,发生在公元208年的三国时期。

这场战争由于其激烈的战斗和影响深远的结果而闻名于世。

本文将介绍赤壁之战的一些重要知识点,包括背景、战争经过和影响等内容。

一、背景1. 刘备、孙权与曹操的国力对比赤壁之战的发生与三国时期各个势力之间的斗争息息相关。

刘备拥有长江中游的益州,孙权控制着长江下游的江东,而曹操则掌控着北方的中原地区。

刘备和孙权感到曹操的威胁日益增加,因此决定联手对抗曹操。

2. 曹操南征与赤壁形势曹操发动南征,意图将刘备和孙权孤立并一举消灭他们。

他率领大军渡过长江,威胁到孙权的势力范围。

然而,曹操遭遇到了孙刘联军的抵抗。

二、战争经过1. 曹操的进军与孙刘联军的计谋曹操率领大军进军到赤壁附近时,孙刘联军采取了火攻的计谋。

他们在战火纷飞之际,点燃了数千只草筏,让火势熊熊燃烧,制造了大规模的混乱。

2. 火攻的威力与赤壁之战的结果火攻成为了赤壁之战中最具影响力的战术之一。

曹操的船队被大火吞噬,曹操无奈只能撤退。

这场战争的结果是曹操大军的惨败,使得刘备和孙权保住了各自的势力。

三、影响1. 赤壁之战对三国格局的影响赤壁之战改变了三国时期的格局。

曹操因战败而削弱,刘备和孙权则得以巩固各自的势力。

此后,在各个势力的争夺中,三国鼎立的格局逐渐形成。

2. 火攻对战争史的影响赤壁之战中采用的火攻战术成为了中国古代战争史上的经典之一。

火攻战术的成功显示了计谋和智慧在战争中的重要性,对后来的军事战略和战术起到了积极的启示作用。

3. 赤壁之战的文化影响赤壁之战作为中国历史上的重要战役,也在文化领域产生了广泛的影响。

许多文学作品、戏剧和电影都以赤壁之战为题材,将这一历史事件生动地展现给观众。

四、结论赤壁之战是中国历史上一场具有重大影响的战争,其火攻战术在军事史上具有重要地位。

这场战争改变了三国时期的格局,为后来的历史奠定了基础。

赤壁之战的知识点描述了战争的背景、战斗的经过以及对历史和文化的影响,使读者能够更加深入地了解这一重要战役。

赤壁的知识点总结一、赤壁之战的背景1.1 三国时期的政治背景赤壁之战发生在三国时期,这个时期是中国历史上政治动荡的时期。

曹操在北方建立了强大的政权,占据了华北地区的大部分。

而孙权和刘备则分别建立了东吴和蜀汉两个割据政权,位于江南和西南地区。

这三方势力对峙,形成了三国鼎立的局面。

1.2 南方抗战的兴起曹操在统一北方后,野心勃勃地向南进攻,企图征服整个中国。

他率领大军南下,占领了长江流域的大片土地。

而孙权和刘备则联合起来对抗曹操的侵略,形成了南方抗战的局面。

在这种背景下,赤壁之战爆发。

二、赤壁之战的导火索2.1 吴军陆续溃败在赤壁之战之前,曹操率领大军南下进攻东吴,取得了许多胜利。

孙权的军队陆续遭到曹操军队的打击,士气低落,吴军的战斗力受到了严重的削弱。

2.2 赤壁之战的策略在这样的形势下,孙刘联军采取了火攻的计策,借助风势,放火烧毁曹操的船只,导致曹操军队的士气受到重大打击。

这也成为了赤壁之战的导火索。

三、赤壁之战的过程3.1 吴军的火攻孙权和刘备联军在赤壁采取了火攻的计策。

在风势的帮助下,他们放火烧毁了曹操的船只,导致曹操军队的战斗力大大削弱。

3.2 曹军的失败曹操在赤壁之战中,受到火攻的影响,士气低落,无法继续战斗,最终被孙刘联军打败。

这场战斗对曹操的军事计划产生了重大的影响,成为了三国时期的一次重大战役。

四、赤壁之战的影响4.1 南方抗战的胜利赤壁之战是南方抗战的一次胜利,打断了曹操的南下计划,为东吴和蜀汉联军争取了宝贵的时间和空间。

这场胜利在一定程度上改变了三国鼎立的政治格局。

4.2 曹操的战略失败赤壁之战的失败对曹操的战略产生了极大的影响,他的南下进攻计划遭受了重大挫折。

这也标志着曹操未能统一中国的大业遭遇了重大的挫折。

4.3 孙权和刘备的联合赤壁之战的胜利也加强了孙权和刘备之间的联合。

两者在战争中的合作取得了成功,加深了他们之间的合作关系,为日后的抗战奠定了基础。

五、赤壁之战的历史评价5.1 马谡的评价马谡曾经对赤壁之战提出了评价:“曹操大军被火烧,船只数千艘尽付流水,士卒数十万人出必不还,百年形势顿生变故,斯可谓英雄之运矣。

赤壁之战知识点总结一、赤壁之战的背景1. 曹操的野心赤壁之战的背景,根源于曹操的统一大业。

曹操在东征南方时期,目睹了南方人民生活富裕、地势险要,决心占据南方,从而实现中国的统一。

曹操曾多次率领大军南征,但都遭到了东吴和蜀汉的顽强抵抗。

2. 东吴与蜀汉的联合赤壁之战的另一背景是东吴与蜀汉的联合。

东吴的孙权和蜀汉的刘备联合起来,共同对抗曹操的野心。

两者联合,就能够形成一股强大的抵抗力量,因此对抗曹操有了更多的胜算。

二、战役前的准备1. 孙刘联军的布阵赤壁之战前,孙刘联军采取了一系列的策略和措施,为战斗做了全面的准备。

主要策略包括:诱敌深入,设伏击;联合共诛曹操。

在预备战斗中,刘备亲自到处巡视文后大营,认真熟悉地理条件,智谋了解敌情。

最后,根据地理优势和兵力的分散,刘备率军迁进北岸,领水而北去星罗经良。

赤壁西北又有一斋一个载错地塌视思,密器伏甲,参见展焦电计思斗沛众。

赤壁之战暂怠于章太督十八功,有时巨造,延至道也。

2. 曹操军队的准备对于曹操而言,赤壁之战无疑是场兵家必争之战,因此曹操也做了充分的准备。

准备工作主要包括:采用火攻、集中兵力、临战泼水泡皮麦利、闭门打狗杂工斗和预备粮草物资。

三、战斗过程1. 孙刘联军的火攻赤壁之战中,孙刘联军采取了火攻的战术。

根据孙刘联军的计划,他们放飞火船,以假意欲作众军,然见风急急弃引。

胜上风弗坠谓金铁为引,独见通,走系如铁,徽碧接头、甲、关铸川币元胶瓒旗车。

诸军以旌劲劲拦门急,称赞..2. 曹操军队的失败在赤壁之战中,曹操军队最终遭受了失败。

这主要是由于曹操军队在水战中处于劣势,且被联军以火攻打敗。

虽然曹操重兵固守,但是由于联军的火攻,曹操军队受到了很大的影响,士气大伤,大败而逃。

四、战役的影响1. 东吴的崛起赤壁之战的胜利,巩固了东吴在江南地区的地位,也使得孙权成为了中国历史上的一位重要人物。

此外,赤壁之战的胜利,也为东吴后期的发展奠定了基础。

2. 曹操的挫折对于曹操而言,赤壁之战的失败使得其南征之路遭受到了很大的挫折,未能实现统一大业。

赤壁之战知识点

赤壁之战是著名的三国历史战役,发生在公元208年,备受世人瞩目。

赤壁之战是由

孙权和许褚联合起来对抗曹操的重要战役,它也是著名的古典文学《三国演义》中的主要

内容之一。

赤壁之战的背景是公元199年刘备率三顾茅庐之士讨伐诸侯以扩展其势力,把蜀汉建

立起来。

后来他又率领军队入关,取得荆州,成就三国鼎立的局面。

孙权登基后,曹操一直在寻找机会夺取荆州,对孙权施加了巨大压力;为抵抗曹操,

孙权把家部总管许褚集结起大军,与旗下宗室封臣周泰,合计共有40万大军,直面曹操

垂帘听政的大军,孙权派陆逊把军队发往赤壁,准备应战。

曹操也见到了这种局面,他率领八十万大军前往赤壁,准备与孙权合作,赤壁旁边有

古老的周瑜率领曹操的大有条件,但准备应战的双方都没有取得胜利。

因此,孙权的将领陆逊发明了“连环计”,用木桶内的火炮将曹操的舰船封锁住,攻

打曹兵,并利用舰船上的火烧灭曹操的军队,使曹操的兵力大败,最终孙权胜利,赤壁之

战成为其历史上的转折点。

赤壁之战这场战役,将中国古代战略艺术升华到了一个完美的高度。

没有取胜的一方,曹操精心策划,但忽视了敌军的情报和战争经验,而孙权和陆逊则抓住一点机会,采取了

连环计策,展示了其高超的军略技巧,让许多读者得以了解。

赤壁之战是三国历史上的一次战役,光彩夺目,也成为了古代军事思想的经典佳作。

赤壁之战和淮南太守程昱入宫献策一样,让三国军事智慧和胆略闻名,传遍世界,一直流

传至今。

《赤壁之战》知识点小结知识点小结一、通假字1.将军禽操(禽——擒)2.五万兵难卒合(卒——猝)3.顷之,烟炎张天(炎——焰;张,同涨,布满)4.雷鼓大震(雷——擂)5.进住夏口(住——驻)6.卿能办之者诚绝(诚——请)二、古今异义词1.荆州与国临接(孙权所统治的地区)2. 备南走(逃跑)3. 致殷勤之意(恳切慰问)4. 若能以吴越之众与中国抗衡(中原地区)5. 此所谓强弩之末势不能穿鲁缟也(末,尽头;势,力量.)6. 鼎足之形成矣(形,形势;成,形成)7. 操虽托名汉相,其实汉贼也(他实际上)8. 地方数千里(土地方圆)9. 当横行天下(纵横驰骋)10.元表诸人各顾妻子(妻子和儿女)11.邂逅不如意(一旦)12.初一交战(初,刚刚;一,开始)13.北面而事之(面北称臣)14.北军大坏(溃败)15.莫不响震失色(改变面色)三、词类活用1.名——动:a.敬贤礼士(以礼相待,礼遇)b.犹且守义不辱(被动,受侮辱)c.水路具下(向下,来)2.使动:a.兵精粮多,足以立事(使……立)b.乘犊车,从吏卒(使……跟从)c.诸人持议,甚失孤望(使……失望)d.可烧而走也(使……走)e.必蹶上将军(本义跌倒,引申为挫折,作动词,使……受挫)f.操悉浮以沿江(使……浮,此时该句为“悉浮(之)以沿江”,以,连词,而)3.形——名:a.瑜等率轻锐(轻装的精锐部队)b.敬贤礼士(贤德的人)c.与苍梧太守吴巨有旧(旧交)d.除残去秽(残暴、丑恶的坏人,互文)4.名——状:a.备[南]走b.兼有步兵,[水陆]俱下c.狐疑之众(像狐狸那样)d..[外]托服从之名,[内]怀犹豫之计(表面上;内心实际上)5.意动:a.英雄乐业(以……为乐)6.形容——动:a.恐为操所先 (抢先)四、一词多义(一) 多义实词1、卒:a.鲁肃闻刘表卒。

(死亡,动词)b.乘犊车,从吏卒,(兵、士卒,名词)c.五万兵难卒合,(通“猝”,仓猝,副词)2、士:a.聪明仁惠,敬贤礼士。

《赤壁之战》知识点归纳赤壁之战是中国历史上一次重要的军事战役,发生于公元208年的东汉末年,是著名的三国时期的重要事件之一。

这场战役以曹操与刘备、孙权之间的正面对抗为主,通过精密的战略部署和灵活的战术运用,最终导致曹操军队的大败。

本文将对赤壁之战的知识点进行归纳,以便更好地了解这场战役的背景、过程和影响。

一、背景赤壁之战发生在东汉末年,当时中国分裂成了三国:魏、蜀、吴。

曹操作为东汉末年的权臣和军事统帅,力图统一中国。

刘备和孙权则分别在蜀汉和东吴建立自己的势力范围。

二、战役过程1. 赤壁之战分为两个阶段:火烧赤壁和水上交锋。

2. 火烧赤壁:刘备和孙权联军采用火攻的战术,放火烧毁了曹操的船只,使曹操损失惨重。

3. 水上交锋:刘备和孙权联军利用水战的优势,采取埋伏战术,伏击了曹操的军队,导致曹操溃败。

三、影响1. 赤壁之战是三国时期的转折点,曹操在战役中的失败对他的统一大业造成了重大的挫折。

2. 赤壁之战巩固了刘备和孙权的联盟关系,奠定了他们对抗曹操的基础。

3. 赤壁之战的胜利也彰显了火攻和水战的有效性,对中国历史上的战争策略产生了深远的影响。

四、其他知识点1. 赤壁之战中著名的战略家诸葛亮起到了关键的作用,他提出了火攻的战术方案,并在战役中指挥作战。

2. 《赤壁之战》是中国文学家罗贯中所著的长篇小说《三国演义》中的重要篇章之一,将这场战役描述得生动传神,成为中国文学的经典之作。

通过对赤壁之战的知识点归纳,我们可以更好地了解这场具有重要历史意义的战役。

赤壁之战不仅在军事上具有重要影响,也成为中国文化和文学的重要元素之一。

通过学习和研究,我们能够更好地体验和理解中国历史和文化的丰富多彩。

赤壁之战的历史知识点总结赤壁之战发生的历史背景赤壁之战发生于三国时期的东吴与蜀汉联盟和曹操的魏国之间。

三国时期是中国历史上的一个重要时期,国家分裂为魏、蜀、吴三个国家。

东吴和蜀汉在政治上结成联盟,共同对抗曹操的魏国。

曹操势力庞大,对南方的蜀、吴构成了威胁。

东吴的孙权为了对抗曹操,派刘备攻打魏国的荆州。

刘备攻打失败后退至赤壁。

曹操得知东吴和蜀汉联合起来对抗自己,于是率军南下进攻东吴。

由此引发了赤壁之战。

赤壁之战的铺垫赤壁之战前的铺垫主要是刘备攻打荆州失败后,东吴与刘备结成了联盟。

孙权派遣周瑜率领东吴船队向刘备派去,帮助刘备抵挡曹操的进攻。

周瑜认为可以利用火攻战术来击败曹操,于是和诸葛亮商量,计划在长江上设伏,引诱曹操落入圈套。

赤壁之战的对阵双方赤壁之战的对阵双方是曹操率领的魏国军队和孙刘联军。

曹操率领的军队庞大,包括陆军和水军,实力雄厚。

而孙刘联军则是从人数和装备上都明显处于劣势,但通过联合作战,能够互相配合来对抗曹操。

赤壁之战的战术策略赤壁之战中,双方采取了不同的战术策略。

曹操采取的是溃散战术,即利用实力优势,分兵攻打,迅速占领敌方据点。

他派遣陆军攻打刘备的军队,同时派遣水军向东吴发起进攻。

而孙刘联军采取的是火攻战术。

周瑜和诸葛亮在赤壁附近埋设火烧船,诱使曹操的军队迎击。

在东风的帮助下,火烧船迅速起火,吓得曹操的军队纷纷溃退。

曹操在退兵途中,遭到了东吴水军的追击,损失惨重。

赤壁之战的结果赤壁之战最终以曹操的失败而告终。

曹操率领的魏国军队在火攻下遭受了重大损失,最终溃败而逃。

东吴和蜀汉联盟虽然也遭受了一定的损失,但却成功击退了曹操的进攻。

这场战争也标志着东吴和蜀汉联合对抗曹操的威胁,加强了两国之间的合作关系。

赤壁之战的影响赤壁之战对中国历史产生了深远的影响。

首先,赤壁之战标志着东吴和蜀汉联合对抗曹操的成功,加强了两国之间的联盟关系。

其次,赤壁之战结束了曹操南征的企图,使得三国格局更加固定。

最后,赤壁之战也成为了后世各种文学作品的题材,比如《三国演义》中对赤壁之战的描述便是深受读者喜爱的部分。

赤壁总结归纳赤壁之战是中国历史上一场具有重大意义的战役,发生在公元208年的三国时期。

本文将对赤壁之战进行总结归纳,旨在深入探讨该战役对历史和文化的影响。

一、战争背景与原因赤壁之战是由三国时期蜀国和吴国联军对抗东吴孙权的魏国所引发的。

当时,曹操率领魏军向荆州进攻,威胁到蜀国的稳定。

刘备为了保护自己的势力范围,选择与孙权结盟,共同对抗曹操。

二、赤壁之战的经过1. 火烧连营赤壁之战中最著名的一幕是周瑜借风助火,火烧曹军连营。

当时,曹军在赤壁设有多个连营,形成战线。

周瑜派遣黄盖假投降于曹军,并将船装满火药。

在合适的时机,孙刘联军打响战斗,同时黄盖引火船冲入曹军的连营,引发大火。

曹军在火势的困扰下,无法组织有效的抵抗。

2. 七擒七纵刘备在赤壁之战中采取了“七擒七纵”策略,成功俘虏了七位曹军高级将领。

通过释放这些将领,刘备向曹军昭示善意,同时也使曹军内部产生混乱。

这为蜀吴联军取得了更大的胜利奠定了基础。

三、赤壁之战的影响1. 形成三足鼎立的局面赤壁之战后,三国时期形成了魏蜀吴三足鼎立的局面。

这场战役彻底改变了东汉末年各个势力之间的力量对比,为三国鼎立的格局奠定了基础。

2. 文化传承与影响赤壁之战也是中国文化中的重要元素。

从《三国演义》到各类文艺作品,都以赤壁之战为历史背景。

战役中的英雄人物、智谋战略等也成为了中国文化中的经典形象和素材。

同时,战役中的火烧、七擒七纵等战术也经常被引用和解读。

3. 激发民族自豪感和爱国情怀赤壁之战中,蜀国和吴国展现出顽强的抵抗精神和智勇双全的战略,成功抵御了曹操的进攻。

这使得中国人民在面对外敌侵略时,能够从历史中得到鼓舞和启示。

赤壁之战成为了中国人民的民族自豪感和爱国情怀的象征。

四、赤壁之战的启示赤壁之战的历史教训给我们带来了一些启示。

首先,在军事行动中,智谋往往能够战胜单纯的武力。

其次,联合抵抗外敌是保卫领土和民族利益的有效手段。

最后,战争的胜利往往需要在全民参与和共同努力下取得,团结是胜利的关键。