急诊pci实际操作和标准规范讲义

- 格式:ppt

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:57

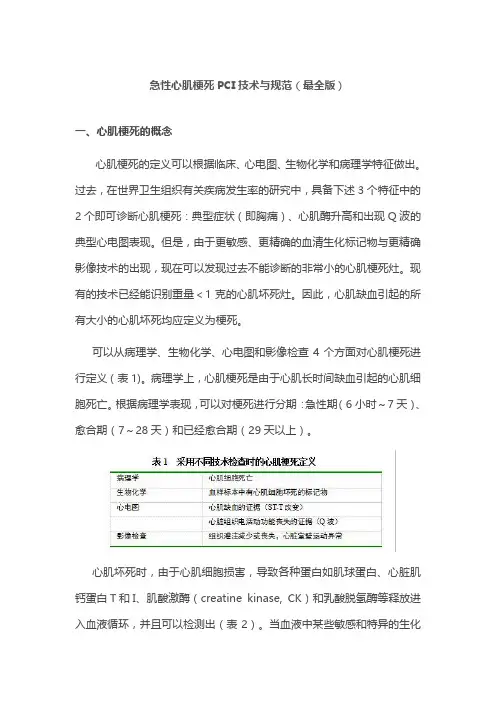

急性心肌梗死PCI技术与规范(最全版)一、心肌梗死的概念心肌梗死的定义可以根据临床、心电图、生物化学和病理学特征做出。

过去,在世界卫生组织有关疾病发生率的研究中,具备下述3个特征中的2个即可诊断心肌梗死:典型症状(即胸痛)、心肌酶升高和出现Q波的典型心电图表现。

但是,由于更敏感、更精确的血清生化标记物与更精确影像技术的出现,现在可以发现过去不能诊断的非常小的心肌梗死灶。

现有的技术已经能识别重量<1克的心肌坏死灶。

因此,心肌缺血引起的所有大小的心肌坏死均应定义为梗死。

可以从病理学、生物化学、心电图和影像检查4个方面对心肌梗死进行定义(表1)。

病理学上,心肌梗死是由于心肌长时间缺血引起的心肌细胞死亡。

根据病理学表现,可以对梗死进行分期:急性期(6小时~7天)、愈合期(7~28天)和已经愈合期(29天以上)。

心肌坏死时,由于心肌细胞损害,导致各种蛋白如肌球蛋白、心脏肌钙蛋白T和I、肌酸激酶(creatine kinase, CK)和乳酸脱氢酶等释放进入血液循环,并且可以检测出(表2)。

当血液中某些敏感和特异的生化标记物例如心脏肌钙蛋白和肌酸激酶MB片段(CK-MB)水平升高,同时还有临床急性缺血的背景,即可诊断心肌梗死。

这些生化标记物可以反映心肌缺血,但是不能说明缺血的机制。

因此,临床上没有缺血证据,但是血液中生化标记物浓度升高,此时应着重寻找心肌损害的其他原因,例如心肌炎。

心肌缺血心电图的主要表现是ST段和T波改变。

还可以有心肌坏死的表现,主要是QRS波群的变化。

下列心电图标准(无QRS波群干扰因素,例如左束支传导阻滞、左心室肥厚和WPW综合征)用于诊断心肌缺血(表3),但是仅靠它还不足以诊断心肌梗死。

心肌梗死的最终诊断有赖于发现血液中心脏生化标记物浓度升高。

从临床实用角度而言,根据体表心电图上有否ST段抬高,将急性心肌梗死分为ST段抬高心肌梗死(ST-elevation myocardial infarction,STEMI)和非ST段抬高心肌梗死(Non-ST-elevation myocardial infarction, NSTEMI)。

急诊pci急诊经皮冠状动脉介入治疗的临床指征与注意事项(1) 急性心肌梗死的急诊经皮冠状动脉介入治疗临床指征直接经皮冠状动脉介入治疗直接PCI系指在胸痛或其它症状出现后的12小时以内对病变血管直接进行导管介入治疗。

主要适应证包括:1、AMI或伴新发左束支传导阻滞者,症状发作12小时内能够行PCI并能及时完成者;2、年龄等于或小于75岁的患者,有ST段抬高或新发左束支传导阻滞的心肌梗死、发生心肌梗死心源性休克在36小时以内、适合血运重建且手术能够在休克发生18小时以内进行者;3、严重充血性心力衰竭和(或)肺水肿并且症状发作在12小时之内;4、症状发作12~24小时同时有严重充血性心力衰竭和(或)血流动力学或心电活动不稳定和(或)有持续性缺血证据的患者;5、不适合行静脉溶栓治疗、症状发作小于12~24小时并且有严重充血性心力衰竭和(或)血流动力学或心电活动不稳定和或有持续性。

禁忌证:1、急性左冠动脉闭塞,左主干明显狭窄(等于或大于60%)且无保护;2、有与梗死相关的长病变或成角病变,但心肌梗死溶栓试验冠脉血流分级为3级;3、有3支血管病变但病情稳定,梗死相关病变的TIMI血流分级为3级;4、AMI发生超过12小时、血流动力学和心电活动稳定的无症状患者。

(2) 补救性经皮冠状动脉介入治疗补救性PCI系指溶栓治疗失败后进行的PCI治疗。

补救性PCI系指溶栓治疗失败后进行的PCI治疗。

补救性PCI适用于:1、ST段抬高或新发左束支传导阻滞的心肌梗死,发生心肌梗死心源性休克小于36小时,年龄小于75岁患者;2、有严重充血性心力衰竭和(或)肺水肿并且症状发作不超过12小时;3、具备血流动力学或心电活动不稳定和(或)有持续性心肌缺血证据的患者;4、再次出现心绞痛,但无心肌缺血或心肌梗死的客观证据,此时应权衡有用和有效的证据或观点确定是否行PCI。

(3) 溶栓成功后或未接受直接再灌注治疗的急诊经皮冠状动脉介入治疗溶栓成功后的早期PCI治疗研究证实,溶栓成功后24小时内接受常规冠状动脉造影及PCI治疗,能降低患者住院期间心肌梗死再发率和2年的病死率。

PCI基本流程及规范PCI基本流程及规范PCI是冠心病治疗的重要手段。

在完成了CAG以及其他对冠脉解剖或功能的侵入性检查后,将获得的冠脉解剖或功能的侵入性检查后,将获得的冠脉病变特征结合患者的临床症状、客观证据以及合并的疾病等情况决定介入治疗的策略。

同时还要考虑手术相关的风险,包括手术并发症以及合并用药所带来的风险(如对比剂肾病、双重抗血小板治疗导致的出血风险等),综合评价风险/获益比。

最后选择合理的技术手段,完成介入治疗。

在此过程中,应将循证医学证据、相关指南与术者经验、患者的意愿进行有机的结合,以期获得最佳的治疗效果。

PCI的规范更多体现在严格掌握指征、仔细评价手术相关风险并合理应用围手术期药物治疗方面。

一、PCI基本流程(一)PCI适应症对于稳定型心绞痛,PCI的价值主要在于缓解症状。

尽管Courage研究的结果提示:起始介入治疗和起始优化药物治疗策略对于患者远期预后的影响无统计学差异,但是对于已经接受强化药物治疗而仍有心绞痛症状的患者,进行介入治疗仍然是缓解症状、改善生活质量的合理选择。

而对于缺血范围较大的患者,有证据表明与药物治疗相比,PCI可以降低心血管事件的发生率。

因此对于这一部分患者,问题的关键主要是两点:第一,对于改善生活症状这一适应症,优化药物治疗是前提;第二,对于降低心血管事件这一适应症,准确合理的危险分层是关键。

优化的药物治疗应该包括足量的硝酸酯和beta受体阻滞剂,如患者的心绞痛症状仍达到CCS3级以及以上,则需进行PCI。

有较大范围心肌放血的客观证据I A自体冠状动脉的原发病变常规置入支架I A静脉旁路血管的原发病变常规置人支架I A慢性完全闭塞病变IIa C外科手术高风险患者IIa B多支血管病变无糖尿病,病变适合PCI IIa B多支病变合并糖尿病IIb C经选择的无保护左主干病变IIb CNSTE-ACS的PCI指征以及手术时机更为复杂。

其治疗策略取决于危险分层。