失街亭读后感作文

- 格式:docx

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:2

《三国演义马谡拒谏失街亭》读后感《三国演义马谡拒谏失街亭》读后感张淞豪(3)在三国演义之中让我印象最深的一段就是《马谡拒谏失街亭》这一小段。

这个故事讲了孔明听说司马懿从长安出兵,去助曹真,大惊:“司马懿出兵,必取街亭,断我咽喉之路。

谁敢引兵去守街亭?”马谡说他愿去,并立军令状。

孔明又派王平相助。

马谡看了地形,觉得没有必要扎在城门旁边,居高临下,决定扎在山上。

王平仍不放心,于是带着少数的兵扎在城门旁边。

司马懿大军攻街亭,马谡在山上见此情景,命令士兵冲下山,可无一兵敢下山迎战,都怕大军冲上山来。

王平见马谡无动静只好自己带着少数兵力迎战,但很快战败。

司马懿见马谡在山上,命手下断山水,放火,马谡被困。

孔明听说了,立刻派人疏运粮食,却遭攻城,孔明使出空城计,吓走了司马懿。

事后,孔明挥泪斩了马谡。

这个故事告诉了我们三个道理:第一,在委托别人办事之前一定要选好人,否则会发生错误或损失。

诸葛亮就是选了一个骄傲的马谡,所以损失太多。

第二,俗话说的好:谦虚使人进步,骄傲使人落后,文中的马谡因自以为是,不听别人的劝告,失了街亭。

比如现在,有的同学学习很好,觉得没有必要再认真学了,别人说他也不听,成绩自然下降了。

第三,在遇到紧急情况下,不要慌张,否则越紧张,事越糟。

比如,发生火灾时,一定要冷静,否则惊慌失措的话,命也会搭进去的。

古人已经给了我们一个警告,现在我们可不能再犯相同的错误了。

读繁星春水有感读《繁星.春水》有感一我很小的时候,初读《繁星。

春水》,对冰心女士那朦胧的诗意很是不解。

现在,我又一次捧起了《繁星。

春水》,读出了另外一种感受。

《繁星。

春水》的笔法看似朦胧,看似遥不可及,却都是从身边小事下笔。

诗意的源头平凡得让人不敢相信。

一颗草、一枝花、一片落叶、一阵秋风、一场春雨……母爱、童真、自然……这些就是《繁星。

春水》的全部内容。

朴素而真实、朦胧而自然,这是我从《繁星。

春水》读到的全部。

“写诗难啊!”这是无数人曾经发出的感叹。

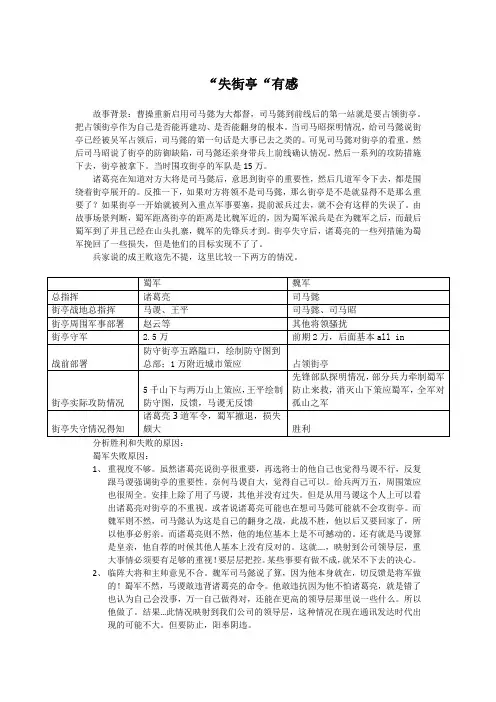

“失街亭“有感故事背景:曹操重新启用司马懿为大都督,司马懿到前线后的第一站就是要占领街亭。

把占领街亭作为自己是否能再建功、是否能翻身的根本。

当司马昭探明情况,给司马懿说街亭已经被吴军占领后,司马懿的第一句话是大事已去之类的。

可见司马懿对街亭的看重。

然后司马昭说了街亭的防御缺陷,司马懿还亲身带兵上前线确认情况。

然后一系列的攻防措施下去,街亭被拿下。

当时围攻街亭的军队是15万。

诸葛亮在知道对方大将是司马懿后,意思到街亭的重要性,然后几道军令下去,都是围绕着街亭展开的。

反推一下,如果对方将领不是司马懿,那么街亭是不是就显得不是那么重要了?如果街亭一开始就被列入重点军事要塞,提前派兵过去,就不会有这样的失误了。

由故事场景判断,蜀军距离街亭的距离是比魏军近的,因为蜀军派兵是在为魏军之后,而最后蜀军到了并且已经在山头扎寨,魏军的先锋兵才到。

街亭失守后,诸葛亮的一些列措施为蜀军挽回了一些损失,但是他们的目标实现不了了。

兵家说的成王败寇先不提,这里比较一下两方的情况。

分析胜利和失败的原因:蜀军失败原因:1、重视度不够。

虽然诸葛亮说街亭很重要,再选将士的他自己也觉得马谡不行,反复跟马谡强调街亭的重要性。

奈何马谡自大,觉得自己可以。

给兵两万五,周围策应也很周全。

安排上除了用了马谡,其他并没有过失。

但是从用马谡这个人上可以看出诸葛亮对街亭的不重视。

或者说诸葛亮可能也在想司马懿可能就不会攻街亭。

而魏军则不然,司马懿认为这是自己的翻身之战,此战不胜,他以后又要回家了,所以他事必躬亲。

而诸葛亮则不然,他的地位基本上是不可撼动的。

还有就是马谡算是皇亲,他自荐的时候其他人基本上没有反对的。

这就….,映射到公司领导层,重大事情必须要有足够的重视!要层层把控。

某些事要有做不成,就呆不下去的决心。

2、临阵大将和主帅意见不合。

魏军司马懿说了算,因为他本身就在,切反馈是将军做的!蜀军不然,马谡敢违背诸葛亮的命令。

他敢违抗因为他不怕诸葛亮,就是错了也认为自己会没事,万一自己做得对,还能在更高的领导层那里说一些什么。

本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑修改文字! ==失街亭的读后感作文街亭一战,对蜀魏双方都止关重要,诸葛亮权衡再三,派参军马谡领兵去守街亭,谁知马谡却违背诸葛亮的战略战术,轻敌自持,拒绝王平忠谏,一意孤行,占山为寨,失却要率路,致使蜀军陷入无法解脱的困境,终于丢失街亭。

自马谡拒谏失街亭,孔明挥泪斩马谡之后,一时舆论纷纷:“马谡言过其实”、“徒有虚名”、“庸才”……真是众口烁金,马谡简直体无完肤了,但我认为,马谡虽然丢失了街亭,但他仍不失为一个铁骨铮铮的好汉。

街亭之战前夕,敌军来势凶猛,势如破竹,而街亭无城堡可据,要固守谈何容易!街亭失陷,蜀军必危。

当孔明惊呼:“谁敢领兵去守街亭?”帐下勇将却无人敢应,惟独马谡挺身而出,慨然一声:“某愿往!”马谡在大兵压境的紧急关头,不是明哲保身,而是挺身赴国难,并“乞斩全家,立下军令状”,坚决请缨,这该具有何等的胆略,何等气概,又是多么的伟大!真可谓公而忘私,为国而忘家。

街亭失去后,马谡临危不惧,奋勇当先,生为蜀汉将,死为蜀汉鬼。

这时马谡没有屈膝投降,求一官半职,也不是远遁他处,苟全性命于乱世,而是重整残部,突出重围,保存一部分有生力量,返回大营。

莫非他不怕孔明按军法从事?非也,因为他是一个胸襟坦荡,光明磊落的大丈夫,不以个人生死荣辱而抛弃一片报国之心,马谡忠心可鉴,光照千秋!败后的马谡,也不是死不悔改之徒,他知罪伏法,自缚与孔明帐前:“某之死罪,实已难逃。

”丝毫不强调客观原因来替自己辩护,更没利用与孔明私交甚厚这一点徇私,而是堂堂正正的受刑,没有一句怨言,而且托孤孔明,让儿子继承父志,报效国家,也就“虽然亦无恨于泉!”多么宽广的胸怀,多么高尚的情操,多么忠贞的爱国之志!更何况“胜败乃兵家常事”,我们决不能以一次成败论英雄。

玉可碎而不改其白,竹可焚而不毁其节,马谡为我们留下了白玉般纯洁的情操,翠竹般高尚的气节,当代改革洪流席卷全国,改革对于我们来说还是一种探索,改革进行中不可避免会走弯路,甚至犯错误,我们决不能因为失败而放弃改革,而应不断总结、改进和探索,中国才有腾飞的一天,这就是我们从街亭之失中由马谡人物得到的启示。

初一作文读后感:读失街亭有感

人们习惯以成败论英雄。

当马谡失街亭被孔明挥泪斩杀之后千百年来人们大都这样评价他:“马谡骄傲自

大”“好大喜功”“刚愎自用”。

直至今日倘写关于他的文章马谡也难逃此厄运。

然而我倒认为马谡是条铁骨铮铮的好汉至少是个失败的英雄吧!

史载:街亭战役前夕魏主曹睿坐镇长安司马懿亲率魏军来势汹汹势不可当。

街亭既无险隘可凭又无城堡可据要固守谈何容易!街亭一失蜀军必危。

因当诸葛亮呼道:“谁敢引兵守街亭?”帐下一班大将竟无一人应声惟独马谡挺身而出慨然一声:“某愿往!”赫然立下军令状。

马谡是逞匹夫之勇吗?否!他对形势洞若观火全局在胸与孔明不谋而合。

足见其才智。

在大兵压境的危急关头他挺身赴国难受任于败军之际奉命于危难之间。

战斗中由于他死守教条指挥失误以致陷入绝境。

但马谡临危不惧奋勇杀敌无奈大错已成无力回天。

而此时马谡不是屈膝投降暂保一命也不是遁迹深山苟全性命于乱世却是重整残部突出重围保存了一部分有生力量返回蜀营。

战败后马谡知罪伏法自缚于孔明帐前:“某之死罪实已难逃。

”他不做逾越法律上的“超级公民”丝毫不扯客观原因为自己辩护也不提将功赎罪下不为例的请求更没有利用私人关系托人说情而是堂堂正正地受刑赴死。

其行为何等壮烈!

玉可碎而不可改其白竹可焚而不毁其节。

其实我认为马谡留给后人的不仅仅是骄兵必败刚愎自用的深刻教训也为我们留下了英雄之气节与情操!

壮哉马谡!。

![[三国演义失街亭读后感]](https://uimg.taocdn.com/db595ab4a45177232e60a255.webp)

[三国演义失街亭读后感]各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!首先,孔明不该派马谡去守街亭,古人云:用人不疑,疑人不用。

孔明深知“街亭干系甚大,倘有失,大军皆休”,且“司马懿非等闲之辈,先锋张郃乃魏之良将”,深恐“马谡不能敌之”,更何况刘备在永安宫托孤时曾明言,“马谡言过其实,不可大用”,可见,孔明是深知其中利害的。

既如此,又何必派不放心的人去守要塞呢?用人不疑,疑人不用,孔明正好犯了兵家大忌。

虽注重人才,却不能知人善用,这样也酿成了意料之中的悲剧。

其二,孔明并未真正认识马谡。

平素马谡“好论军事,才气过人”,在征讨南蛮,七擒孟获时出谋划策,颇有建树,可谓“将才”,但掌管帅印,规划全局之职却非马谡做的来的。

只有人才就其位,才能显其才,致其用。

孔明误以马谡为帅才最终导致千古遗憾。

第三,孔明不该斩马谡。

当时蜀主新立不久,南蛮也才刚平静,而“王虎上将”或早逝,或年事已高,蜀国后继乏人。

而且大敌当前,正当用人之际,又有“马谡自缚跪于帐前”。

俗话说“智者千虑,必有一失。

”孔明应该给部下一个改过自新的机会,若孔明让其戴罪立功,想必马谡也会变得成熟老练。

萧何月下追韩信,刘备三顾茅芦,周文王渭河肃立,魏公子忍辱迎侯生,正由于他们有一颗宽大的心,才引得无数英雄为之折腰。

马谡街亭失守,不能不说是犯了一个天大的错误,但若能平静对待,指陈其错,必能使其大受感化,精神升华。

从这个意识上说,失街亭也并非是坏事。

综上所述,诸葛亮平时识人不深,用人失误,事前轻率作决,事后求全责备,这才是失街亭的关键。

孔明虽自比管仲、乐毅,却不及他们知人善用,因此,关键时刻失误连连,从而导致惨败。

副将王平难逃其咎诸葛亮和马谡的责任已明,但是还有一人也难辞其咎,那就是王平.王平在马战败之后,用计挽回了一些损失,诸葛亮认为其有功,提拔其为参军.那么他就真没过错吗?我认为做为马谡的副将,王平虽然在马谡作出将人马驻扎在山上的错误决定后,曾好言相劝,但是最后妥协,独引一小部分人马守重要地段去了.但是王平做为诸葛亮派到马谡身边的人,他明知马谡不按丞相之计办事,既不据理抗争,又不及时向诸葛亮禀报,反而任由马谡按错误之法扎营,自己独自戍边.这其中不免有失职之过.所以如果失街亭要分责任,诸葛亮马谡各占四,王平占二.扁鹊见蔡桓公读后感150字《韩非子·喻老》中记叙了扁鹊见蔡桓公的故事。

读后感作文500字(5篇)读后感500字(1)三国时期,诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马懿退兵。

”于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。

又叫士兵把四个城门打开,每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅,戴上高高的纶巾,领着两个小书童,带上一张琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急忙返回报告司马懿。

司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三军停下,自己飞马前去观看。

离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,笑容可掬,正在焚香弹琴。

左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,手里拿着拂尘。

城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,今后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

现在城门大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。

还是快快撤退吧!”于是各路兵马都退了回去。

读后感作文500字(2)短篇小说《卖猪娃》读后感在这个寒假里,我一口气读完了北董伯伯写的短篇小说文集《青蛙爬进了教室》,其中,让我感受最深的是《卖猪娃》这篇。

《卖猪娃》讲的是诚实的冰妹卖猪娃的故事:一天的清晨,冰妹跟随着她的爸爸上猪羊市口卖猪娃。

他们的猪娃养得好,所以卖得快,不到九点,带去的九头猪娃就已经卖出去了八头。

冰妹的爸爸想赶去买尿素,就留下冰妹自己去卖剩下的最后一头猪娃。

《失街亭》读后感《失街亭》是《三国演义》中的一段著名故事,讲述了蜀国参军马谡因刚愎自用而使军事要塞街亭失陷的故事。

这个故事不仅揭示了马谡的性格缺陷,也展现了战争的残酷和人性的复杂。

在《失街亭》中,有一些经典语句,它们反映了深刻的人生哲理和战争的残酷。

马谡在失守街亭后说:“某自幼熟读兵书,颇知兵法。

岂一街亭不能守耶?”这句话展现了马谡的自负和自信,但也揭示了他的局限性。

虽然他熟读兵书,但却缺乏实战的经验和冷静的头脑,这导致他在面对复杂多变的战场时,无法灵活应对。

这也提醒我们,理论知识和实际经验是相辅相成的,只有将两者结合,才能在实践中取得成功。

当诸葛亮知道街亭失守后说:“街亭虽小,干系甚重。

”这句话强调了细节的重要性。

街亭虽然是一个小地方,但它的失守却对整个战局产生了重大影响。

这也告诉我们,在生活和工作中,细节决定成败,我们必须认真对待每一个环节,才能取得成功。

马谡在被处斩前说:“虽死乎不愧丞相。

”这句话展现了马谡的忠诚和责任感。

他虽然犯了错误,但对自己的行为负责,愿意以死谢罪。

这也告诉我们,做人要有担当和责任感,对自己的行为负责到底。

《失街亭》中的经典语句反映了人生的哲理和战争的残酷。

通过这些语句的解读,我们可以更深刻地理解这个故事的主题和意义。

这个故事让我深刻认识到了性格缺陷对人的影响。

马谡虽然有着出色的才干和谋略,但却过于自信和自负。

他听不进别人的劝告,一意孤行地固执己见,最终导致了街亭的失陷。

这种性格缺陷不仅影响了他的个人命运,也影响了整个蜀国的命运。

通过这个故事,我意识到我们应该时刻警惕自己的性格缺陷,学会谦虚、谨慎、理智地面对问题。

这个故事让我深刻感受到了战争的残酷和人性的复杂。

在战争中,人们往往因为各种利益和矛盾而产生争斗和杀戮。

马谡为了自己的利益而不顾大局,最终导致了街亭的失陷和蜀国的败局。

这种行为不仅暴露了人性的自私和贪婪,也让我深刻感受到了战争的残酷和无情。

这个故事也让我认识到了失败的价值。

失街亭读后感失街亭读后感失街亭读后感1.街亭一战,对蜀魏双方都止关重要,诸葛亮权衡再三,派参军马谡领兵去守街亭,谁知马谡却违背诸葛亮的战略战术,轻敌自持,拒绝王平忠谏,一意孤行,占山为寨,失却要率路,致使蜀军陷入无法解脱的困境,终于丢失街亭。

自马谡拒谏失街亭,孔明挥泪斩马谡之后,一时舆-论纷纷:“马谡言过其实”、“徒有虚名”、“庸才”……真是众口烁金,马谡简直体无完肤了,但我认为,马谡虽然丢失了街亭,但他仍不失为一个铁骨铮铮的好汉。

街亭之战前夕,敌军来势凶猛,势如破竹,而街亭无城堡可据,要固守谈何容易!街亭失陷,蜀军必危。

当孔明惊呼:“谁敢领兵去守街亭?”帐下勇将却无人敢应,惟独马谡挺身而出,慨然一声:“某愿往!”马谡在大兵压境的紧急关头,不是明哲保身,而是挺身赴国难,并“乞斩全家,立下军令状”,坚决请缨,这该具有何等的胆略,何等气概,又是多么的伟大!真可谓公而忘私,为国而忘家。

街亭失去后,马谡临危不惧,奋勇当先,生为蜀汉将,死为蜀汉鬼。

这时马谡没有屈膝投降,求一官半职,也不是远遁他处,苟全性命于乱世,而是重整残部,突出重围,保存一部分有生力量,返回大营。

莫非他不怕孔明按军法从事?非也,因为他是一个胸襟坦荡,光明磊落的大丈夫,不以个人生死荣辱而抛弃一片报国之心,马谡忠心可鉴,光照千秋!败后的马谡,也不是死不悔改之徒,他知罪伏法,自缚与孔明帐前:“某之死罪,实已难逃。

”丝毫不强调客观原因来替自己辩护,更没利用与孔明私交甚厚这一点徇私,而是堂堂正正的受刑,没有一句怨言,而且托孤孔明,让儿子继承父志,报效国家,也就“虽然亦无恨于泉!”多么宽广的胸怀,多么高尚的情操,多么忠贞的国之志!更何况“胜败乃兵家常事”,我们决不能以一次成败论英雄。

玉可碎而不改其白,竹可焚而不毁其节,马谡为我们留下了白玉般纯洁的情操,翠竹般高尚的气节,当代改革洪流席卷全国,改革对于我们来说还是一种探索,改革进行中不可避免会走弯路,甚至犯错误,我们决不能因为失败而放弃改革,而应不断总结、改进和探索,中国才有腾飞的一天,这就是我们从街亭之失中由马谡人物得到的启示。

《失街亭》读后感:孔明斩马谡谈起《失街亭》读后感:孔明斩马谡谈起《失街亭》读后感:孔明斩马谡谈起浙江陈水松读了《失街亭》之后,人们都会被诸葛亮挥泪斩马谡所感动。

古往今来,人们也都交口赞誉他那种执法如山的精神。

诚然,这种精神是应该值得肯定、值得颂扬的。

但是,我不禁要问:素以深谋远虑、谨慎小心著称的诸葛亮,既然已经知道街亭“干系甚重”,对手“非等闲之辈”,却为什么又偏让这个“言过其实,不可大用”的马谡去守呢?我认为其中的原因有两个:马谡同他长期共事,“义同兄弟”,再说这马谡又慷慨陈词,又“愿立军令状”,当场撇不下面子,只好违心“从之”了。

在这个问题上出差错,诸葛亮并非第一次。

赤壁大战之后,他明知关羽与曹操有知遇之恩,曹操若经华容道,关羽“必然放他过去”,但也经关羽一番慷慨陈词立了军令状之后,也就“留这人情”,让他带兵拦守了,结果,关羽果然让曹操逃之天天。

假如,当初诸葛亮不留“人情”,而是派其他可靠的`将领去挡守华容,那么,可能曹操会被擒捉;又假如从那次吸取教训,这一次秉公办事,不管马谡怎样拍胸脯、下保证,不合适就不用,那么就有可能避免失街亭的悲剧。

而事实恰恰相反,诸葛亮并未从第一次失策中吸取教训,而是在重蹈覆辙之后,才“深恨已之不明”,流泪斩了马谡。

可是,这时只能是明军法而已了,对“兴复汉室,还于旧都”(《出师表》)的大业,又有什么作用呢7可见,与其执法如山在后,还不如任人唯贤在前!敬爱的周总理在这一方面可作我们的楷模。

他在处理葛洲坝水电站设计方案时,就是这样的。

1971年,周总理经过调查,及时发现工程建设中的问题,当机立断决定:主体工程暂停,修改设计方案。

他严肃地说:“长江出了乱子,不是一个人的事……是整个国家、整个党的事。

”(1984年2月28日《报刊文摘》)当周总理得知工程的各级指挥长官是各级“军区司令”后,就毫不留情地把他们撤换了,接着调集精通业务的专家,成立技术委员会。

方案几经专家的推敲修改,终于战胜了1981年百年不遇的洪灾(1981年6月《文汇·中国的新长城》)。

《失街亭》读后感《失街亭》读后感(通用9篇)认真品味一部名著后,想必你一定有很多值得分享的心得,此时需要认真地做好记录,写写读后感了。

但是读后感有什么要求呢?以下是店铺为大家整理的《失街亭》读后感,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《失街亭》读后感篇1读了三国演义中的失街亭,我感受颇深。

街亭乃咽喉要道,兵家必争之地。

魏国大将司马懿重新得到重用之后,立刻率精兵强将直取街亭。

诸葛亮得到消息,十分震惊。

此时蜀国的主要将领不在身边,要叫他们回来抗敌已不可能,但也不能不派兵防守。

于是他急忙召开军事会议,问谁能领兵去防守街亭?这时参军马谡自告奋勇,带兵驻守街亭。

有人怀疑他的才能,他说:“我自幼熟读兵书,颇知兵法,还能守不住一小小街亭?”于是立下军令状,交给诸葛亮。

诸葛亮还是不放心,又派王平作为副将协助防守。

马谡领兵到了街亭,急忙察看地形。

在一座山上安营扎寨。

他说:“兵书云:凭高而下,势如破竹”王平说:“假如司马懿把山团团围住,断绝水源怎么办?”马谡说:“兵及死地而后生”。

王平反对他这样做,于是马谡分出五千兵马到别处安营,作为犄角之势。

没过多久,司马大军潮水般涌来,果然不出王平所料,把山寨围了个水泄不通。

马谡指挥军队向魏军发起冲锋,可始终冲不出去,手下的兵将畏缩不前,马谡连斩数将也不奏效,最后终因山上无水,军心涣散,被魏军击败。

这正像春秋战国时期纸上谈兵的赵括一样,带领四十万大军与秦兵作战,结果血染长平,一败涂地。

可见不论干什么,没有真才实学是不行的,这正应了刘备临终前对马谡的评价,此人言过其实,不可大用。

由于诸葛亮用了马谡这样的将领,所以失败也在情理之中。

可再一深思,失街亭责任不在马谡,而在诸葛亮。

为什么这样说呢?试想司马懿乃魏国名将,足智多谋,才华仅次于诸葛亮。

即使马谡安营扎寨没有错误,也战胜不了司马懿。

况且司马懿所领大军数倍于马谡,诸葛亮心里明白,手下没有强兵猛将,即使自己前去也守不住街亭,因此丢车保帅,牺牲一个无用的马谡而保全了自己的盛名,让马谡做了替罪羔羊。

马谡拒谏失街亭读后感650字自从看了《马谡拒谏失街亭》,我的心一直无法平静下来,面对读书这一问题,我却有了一些新的见解,好似迎刃而解一般。

街亭与柳城乃是汉口的咽喉,参军马谡毛遂自荐,愿去守街亭,并写下军令状,孔明让王平与马谡同去,抵之。

马谡要把军队在山上屯军。

王平劝他,而他却狡辩,说:"孙子云:置之死地而后生。

若魏兵绝我汲水之道蜀兵岂不死战以一可当百也。

吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶。

"王平见劝不住,自带五千人马屯于十里这外,之后司马懿带兵拿下街亭与柳城,王平在半途中救下参军马谡。

说起兵法,马谡皆可了如指掌,玩弄于五指之间,甚至可以倒背如流。

但马谡却只有匹夫之勇,只对文章的字词加以背诵,却没有真正的对文章的精神加以参透。

正如"失街亭",说什么"凭高视下,势如破竹……"马谡只看见面前的`好处,却忽视背后的惊险。

也正如赵括一般,只知道纸上谈兵,并无真学实才。

看书!人人都会看;读书!人人都会读;背书!人人都会背。

当你在辛苦中好不容易把书背了,却发现无法在生活中运用,这是多么可悲!俗话说得好"一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴",所以我发现,不管是看书还是背书,不管您看得再多,背得再熟,如果对其精神不理解,也只是做无用功,看不如不看;读不如不读;背不如不背。

"人可以把书读活,也可以把书读死",我认为这句话说得很好。

我们在看书,读书还是背书中,要根据你所新闻阅读的内容去思考,故云:学而不思则罔,思而不学则殆,读书不能囫囵吞枣,要能理解文章的灵魂,能够和文章的主人公一起分享着欢乐,悲伤,愤怒……进而体会文章的主题。

让我们绝不能做一个像马谡一样读死书的人。

马谡,你就不要再转世投胎了吧!。

读《失街亭》读书笔记600字《失街亭》是《三国演义》中的一段,每次读完这一段,我总会心潮澎湃,浮想联翩。

每读一次总有不同的感想。

马谡奉命领先去守粮草重镇——街亭,可是由于不听王平的劝谏,一意孤行,执意把兵马筑营在山上,最终使蜀军陷入无法解脱的困境,不仅没有完成任务,最后也因丢失了街亭而被诸葛亮斩首,我深深地为马谡丢了性命而可惜。

街亭失利,一是马谡玩忽职守,二是诸葛亮用人不当。

街亭在战略中处于重要地位,司马懿当然会虎视眈眈地盯着,不会轻易放过。

马谡虽武艺高强,饱读了不少兵书,但缺乏实战经验,况且他有一个非常致命的缺点:听不进别人意见,自以为是,总是认为自己的判断是正确的。

诸葛亮显然也看到他的弱点,派上将王平来当副将,王平也可谓是尽忠职守,极力谏言“切不可在山上筑营,万一阻断水源,后果不堪设想啊!”而马谡却振振有辞地说:“在山上筑营,凭高视下,势如劈竹,就算切断水源,我们照样置之死地而后生!”马谡一味地理想主义、骄傲自大、刚愎自用,结果还是失去了街亭,辜负了诸葛亮的期望,还搭上了自己的性命。

失败后的马谡,也不是死不改悔之徒,他知罪伏法,是一个胸襟坦荡,光明磊落的大丈夫,不以个人生死荣辱而抛弃一片报国之心,马谡忠心可鉴,光照千秋!我想:街亭一战,如果马谡不被斩首,并能吸取这次惨痛的教训,戒骄戒躁,戴罪立功,定能为国立下汗马功劳!人无完人,世界上没有绝对完美的人。

每个人都有自己的优点和缺点。

优点自己都很清楚,可缺点却很少有人在意,有时别人善意地提醒你,自己还不屑一顾,甚至还以为别人是和自己过不去呢,马谡就是这样听不进别人劝告,失去了街亭,还丢了性命,我们要以马谡为戒,不能自以为是,自命清高,当别人给你建议时,不管对与不对,首先要认真倾听,对的要坚决执行!我们学习也是如此,要多听老师、家长、同学的意见,学别人所长,补自己所短,只有这样,才能不断进步!才能守住学习这座街亭!。

读《失街亭》有感_750字读了三国演义中的失街亭,我感受颇深。

街亭乃咽喉要道,兵家必争之地。

魏国大将司马懿重新得到重用之后,立刻率精兵强将直取街亭。

诸葛亮得到消息,十分震惊。

此时蜀国的主要将领不在身边,要叫他们回来抗敌已不可能,但也不能不派兵防守。

于是他急忙召开军事会议,问谁能领兵去防守街亭?这时参军马谡自告奋勇,带兵驻守街亭。

有人怀疑他的才能,他说:“我自幼熟读兵书,颇知兵法,还能守不住一小小街亭?”于是立下军令状,交给诸葛亮。

诸葛亮还是不放心,又派王平作为副将协助防守。

马谡领兵到了街亭,急忙察看地形。

在一座山上安营扎寨。

他说:“兵书云:凭高而下,势如破竹”王平说:“假如司马懿把山团团围住,断绝水源怎么办?”马谡说:“兵及死地而后生”。

王平反对他这样做,于是马谡分出五千兵马到别处安营,作为犄角之势。

没过多久,司马大军潮水般涌来,果然不出王平所料,把山寨围了个水泄不通。

马谡指挥军队向魏军发起冲锋,可始终冲不出去,手下的兵将畏缩不前,马谡连斩数将也不奏效,最后终因山上无水,军心涣散,被魏军击败。

这正像春秋战国时期纸上谈兵的赵括一样,带领四十万大军与秦兵作战,结果血染长平,一败涂地。

可见不论干什么,没有真才实学是不行的,这正应了刘备临终前对马谡的评价,此人言过其实,不可大用。

由于诸葛亮用了马谡这样的将领,所以失败也在情理之中。

可再一深思,失街亭责任不在马谡,而在诸葛亮。

为什么这样说呢?试想司马懿乃魏国名将,足智多谋,才华仅次于诸葛亮。

即使马谡安营扎寨没有错误,也战胜不了司马懿。

况且司马懿所领大军数倍于马谡,诸葛亮心里明白,手下没有强兵猛将,即使自己前去也守不住街亭,因此丢车保帅,牺牲一个无用的马谡而保全了自己的盛名,让马谡做了替罪羔羊。

这正是高明的政治家阴险的一面。

这种看法正确与否,我不过就演绎而演绎罢了。

失街亭空城退敌读后感50字今天我读了《三国演义》中的一个故事——《失街亭空城退敌》,读完后使我受益匪浅。

这篇课文讲的是,当时蜀汉与魏军相持在祁山,司马懿带领十五万大军前来进攻。

蜀将马谡自告奋勇,要去驻守街亭。

他得意洋洋地对诸葛亮说:“将军请放心,街亭方圆不足二百里,乃咽喉之地,必须派一员大将镇守。

”诸葛亮摇了摇头说:“街亭无人镇守,我怎能安心睡觉?”这篇课文讲述了马谡违反诸葛亮的部署,扎营于街亭,被司马懿围困的事。

司马懿率领15万大军猛攻马谡的营寨,把马谡打得只剩下几千老弱残兵,而街亭四周没有水源,也没有树林和高山可以隐蔽。

马谡无奈,只好下令把所有的船只连在一起,结成浮桥,让士兵们攀着船前进。

司马懿远远望见,高兴地说:“诸葛亮真是胆小如鼠,竟然让马谡这样的无名小辈独自守街亭。

”于是命令全军迅速逼近街亭。

马谡眼看大势已去,但又不肯丢下军营中的大将,结果被杀得大败,蜀军死伤无数。

就在这时,天空忽然下起了大雨,蜀军的大营离山谷近,积水很快就流入山谷,街亭里一片汪洋。

司马懿见状大喜,率领大军浩浩荡荡地进入了街亭。

马谡军队没有水喝,蜀军战斗力减弱,不久,街亭就被司马懿的军队占领了。

想到这里,我心中产生了疑问,司马懿为什么能够很快夺取街亭呢?原因是司马懿用兵谨慎,料事如神,指挥若定。

他一眼就看出了马谡毫无戒备,不防山上有伏兵,他还故意装作不知道,一步步引诱蜀军走向山谷,最后水淹了蜀军。

我不仅钦佩起司马懿来。

通过读《三国演义》我知道,只要仔细观察周围的情况,认真分析问题,就可以把复杂的问题简单化。

同学们,你们一定听说过孔明巧摆空城计吧!据史书记载,司马懿围困西城时,大将张郃看见街亭路上一群人在砍柴。

司马懿就让手下用千万支火把照射西城,造成一座空城的假象。

孔明识破司马懿的计谋后,非常冷静,指挥军队坚守营门。

司马懿攻了很久都没攻下,他心里很急,他手下的大将都劝他撤军回营,他却固执地说:“兵法上说了,‘围师必阙’,诸葛亮的空城计是一种示弱的做法,他实际上已经准备好了埋伏。

《失街亭》读后感:孔明斩马谡谈起_读后感_模板《失街亭》读后感:孔明斩马谡谈起浙江陈水松读了《失街亭》之后,人们都会被诸葛亮挥泪斩马谡所感动。

古往今来,人们也都交口赞誉他那种执法如山的精神。

诚然,这种精神是应该值得肯定、值得颂扬的。

但是,我不禁要问:素以深谋远虑、谨慎小心著称的诸葛亮,既然已经知道街亭“干系甚重”,对手“非等闲之辈”,却为什么又偏让这个“言过其实,不可大用”的马谡去守呢?我认为其中的原因有两个:马谡同他长期共事,“义同兄弟”,再说这马谡又慷慨陈词,又“愿立军令状”,当场撇不下面子,只好违心“从之”了。

在这个问题上出差错,诸葛亮并非第一次。

赤壁大战之后,他明知关羽与曹操有知遇之恩,曹操若经华容道,关羽“必然放他过去”,但也经关羽一番慷慨陈词立了军令状之后,也就“留这人情”,让他带兵拦守了,结果,关羽果然让曹操逃之天天。

假如,当初诸葛亮不留“人情”,而是派其他可靠的将领去挡守华容,那么,可能曹操会被擒捉;又假如从那次吸取教训,这一次秉公办事,不管马谡怎样拍胸脯、下保证,不合适就不用,那么就有可能避免失街亭的悲剧。

而事实恰恰相反,诸葛亮并未从第一次失策中吸取教训,而是在重蹈覆辙之后,才“深恨已之不明”,流泪斩了马谡。

可是,这时只能是明军法而已了,对“兴复汉室,还于旧都”(《出师表》)的大业,又有什么作用呢7可见,与其执法如山在后,还不如任人唯贤在前!敬爱的周总理在这一方面可作我们的楷模。

他在处理葛洲坝水电站设计方案时,就是这样的。

1971年,周总理经过调查,及时发现工程建设中的问题,当机立断决定:主体工程暂停,修改设计方案。

他严肃地说:“长江出了乱子,不是一个人的事……是整个国家、整个党的事。

”(1984年2月28日《报刊文摘》)当周总理得知工程的各级指挥长官是各级“军区司令”后,就毫不留情地把他们撤换了,接着调集精通业务的专家,成立技术委员会。

方案几经专家的推敲修改,终于战胜了1981年百年不遇的洪灾(1981年6月《文汇·中国的新长城》)。

失街亭,谁之过?——读《失街亭》有感新沂市第三中学 2005级高二(11)班付颖《三国演义》中“马谡拒谏失街亭”的故事是文人墨客常常议论的话题,提起它,人们总要对孔明、马谡叹息一番。

的确,街亭一役,损兵折将,甚为惨重。

蜀国不得不由战略反攻转为战略防御,这是谁之过?马谡刚愎自用,固然是直接原因,但究其根本,却在孔明身上,是孔明在街亭一役中屡屡失败,最终导致了令人扼腕的历史结局。

首先,孔明不该派马谡去守街亭,古人云:用人不疑,疑人不用。

孔明深知“街亭干系甚大,倘有失,大军皆休”,且“司马懿非等闲之辈,先锋张郃乃魏之良将”,深恐“马谡不能敌之”,更何况刘备在永安宫托孤时曾明言,“马谡言过其实,不可大用”,可见,孔明是深知其中利害的。

既如此,又何必派不放心的人去守要塞呢?用人不疑,疑人不用,孔明正好犯了兵家大忌。

虽注重人才,却不能知人善用,这样也酿成了意料之中的悲剧。

其二,孔明并未真正认识马谡。

平素马谡“好论军事,才气过人”,在征讨南蛮,七擒孟获时出谋划策,颇有建树,可谓“将才”,但掌管帅印,规划全局之职却非马谡做的来的。

殊不知“尺有所短,寸有所长”,就如今日之倪光南,这位中国工程院院士白手起家,在技术方面,为创建高品质的联想电脑立下汗马功劳;但在市场经济大潮下,因缺乏现代化管理目光,他也只能急流勇退。

而“联想”现今总裁杨元庆虽非科技界精英,却对管理经营颇有自己的见地。

在科技领域,倪光南稳操胜券,而在经济领域,杨元庆却棋高一着。

两人之所以进行职位的更替,其根本原因就在于,知识经济时代,人才要与所处的发展领域相一致,试想一下,叫世界文豪莎士比亚到居里夫人的实验室工作,恐怕他永远发现不了镭。

反之,让居里夫人坐在阁楼里构思着四大悲剧,到头来,怕是两手空空了。

可见,只有人才就其位,才能显其才,致其用。

孔明误以马谡为帅才最终导致千古遗憾。

第三,孔明不该斩马谡。

当时蜀主新立不久,南蛮也才刚平静,而“五虎上将”或早逝,或年事已高,蜀国后继乏人。

失街亭读后感作文 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

《失街亭》读后感

街亭一战,对蜀魏双方都止关重要,诸葛亮权衡再三,派参军马谡领兵去守街亭,谁知马谡却违背诸葛亮的战略战术,轻敌自持,拒绝王平忠谏,一意孤行,占山为寨,失却要率路,致使蜀军陷入无法解脱的困境,终于丢失街亭。

自马谡拒谏失街亭,孔明挥泪斩马谡之后,一时舆论纷纷:“马谡言过其实”、“徒有虚名”、“庸才”……真是众口烁金,马谡简直体无完肤了,但我认为,马谡虽然丢失了街亭,但他仍不失为一个铁骨铮铮的好汉。

街亭之战前夕,敌军来势凶猛,势如破竹,而街亭无城堡可据,要固守谈何容易!街亭失陷,蜀军必危。

当孔明惊呼:“谁敢领兵去守街亭”帐下勇将却无人敢应,惟独马谡挺身而出,慨然一声:“某愿往!”

马谡在大兵压境的紧急关头,不是明哲保身,而是挺身赴国难,并“乞斩全家,立下军令状”,坚决请缨,这该具有何等的胆略,何等气概,又是多么的伟大!真可谓公而忘私,为国而忘家。

街亭失去后,马谡临危不惧,奋勇当先,生为蜀汉将,死为蜀汉鬼。

这时马谡没有屈膝投降,求一官半职,也不是远遁他处,苟全性命于乱世,而是重整残部,突出重围,保存一部分有生力量,返回大营。

莫非他不怕孔明按军法从事非也,因为他是一个胸襟坦荡,光明磊落的大丈夫,不以个人生死荣辱而抛弃一片报国之心,马谡忠心可鉴,光照千秋!

败后的马谡,也不是死不悔改之徒,他知罪伏法,自缚与孔明帐前:“某之死罪,实已难逃。

”丝毫不强调客观原因来替自己辩护,更没利用与孔明私交甚厚这一点徇私,而是堂堂正正的受刑,没有一句怨言,而且托孤孔明,让儿子继承父志,报效国家,也就“虽然亦无恨于泉!”多么宽广的胸怀,多么高尚的情操,多么忠贞的爱国之志!更何况“胜败乃兵家常事”,我们决不能以一次成败论英雄。

玉可碎而不改其白,竹可焚而不毁其节,马谡为我们留下了白玉般纯洁的情操,翠竹般高尚的气节,当代改革洪流席卷全国,改革对于我们来说还是一种探索,改革进行中不可避免会走弯路,甚至犯错误,我们决不能因为失败而放弃改革,而应不断总结、改进和探索,中国才有腾飞的一天,这就是我们从街亭之失中由马谡人物得到的启示。

壮哉,幼常!忠哉,马谡!。