汶川地震大型滑坡成因模式

- 格式:pdf

- 大小:945.48 KB

- 文档页数:9

地震引发的地质滑坡现象地震是一种自然灾害,可以导致各种不同类型的地质现象。

其中之一就是地震引发的地质滑坡现象。

地质滑坡是指由于地震引起的地表或地下的岩层、土壤或岩石在重力作用下运动的现象。

本文将探讨地震引发地质滑坡的原因、发生机制以及对环境和人类的影响。

一、地震引发地质滑坡的原因地震引发地质滑坡的主要原因是地震波对地表造成的震动。

当地震波经过地下的岩层或土壤时,会引起岩层或土壤的变形和破坏,导致地质滑坡的发生。

地震波的震动可以使本来处于稳定状态的岩层或土壤发生松动,或者加剧已有的滑坡现象。

二、地震引发地质滑坡的发生机制地震引发地质滑坡的发生有多种机制。

其中最主要的机制包括加速度振幅、震动周期以及地震波传播路径。

首先,加速度振幅指的是地震波的震动幅度。

当强烈的震动传播到地下岩层或土壤中时,会产生大的应力,进一步导致地质滑坡的发生。

其次,震动周期也是影响地质滑坡的因素之一。

较长的震动周期有助于土壤颗粒之间的相互连接,减少土壤的液化和滑坡的风险。

最后,地震波的传播路径也会影响地质滑坡的发生。

当地震波传播路径与地质滑坡的走向相匹配时,地滑坡的发生机会更高。

三、地震引发地质滑坡对环境的影响地震引发的地质滑坡对环境造成了严重影响。

首先,地质滑坡会破坏植被覆盖,导致土壤水土流失,加速土地沙漠化的进程。

其次,地质滑坡还可能导致岩石和土壤堵塞河道,引发洪水和泥石流,给下游居民和生态系统带来巨大的危害。

此外,地质滑坡还可能破坏建筑物、道路和其他基础设施,对当地经济和社会发展造成严重影响。

四、地震引发地质滑坡对人类的影响地震引发地质滑坡对人类造成了巨大威胁和影响。

首先,地滑坡可导致房屋和建筑物的倒塌或损毁,对人身安全构成直接威胁。

其次,地质滑坡还会破坏供水管道、电力线路和通信设施,破坏居民的基本生活条件。

此外,地滑坡还可能导致人口流离失所,增加救援和灾害应对的难度,给救援工作带来极大挑战。

综上所述,地震引发的地质滑坡现象是一种常见且危险的地质现象。

汶川八级地震地质灾害研究2008年5月12日,四川省汶川县发生了一场规模达0级的地震。

这场地震不仅给当地人民带来了巨大的痛苦,也给整个中国乃至世界带来了震惊。

作为一场超级地震,汶川地震的破坏力极大,引发了众多的地质灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等。

本文将深入研究这些地质灾害的发生机制、危害程度及应对措施。

在汶川地震中,崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害极为常见。

崩塌是指山体或土石由于地震震动而突然崩裂、滑落的现象。

在汶川地震中,许多山体因地震而崩塌,堵塞了河流,毁坏了道路,甚至掩埋了附近的村庄。

滑坡是指土壤、岩体或其他地质体在重力作用下沿着一定的滑动面或滑动带移动的现象。

这次地震中,许多地方出现了大面积的滑坡,造成了大量的人员伤亡和财产损失。

泥石流是指由于降雨或地震等原因导致山体滑坡,泥沙、石头等物质在流动中裹挟在一起,形成强大的流动体的现象。

在汶川地震中,泥石流掩埋了许多建筑物和道路,给抢险救援工作带来了极大的困难。

针对这些地质灾害,抢险救援部门采取了多种措施。

针对崩塌和滑坡,救援人员采取了紧急避让和工程治理等措施。

在危险区域设置警戒线,及时疏散群众,避免发生次生灾害。

同时,工程治理方面也加大了力度,实施了边坡加固、排水沟建设等工程,以防止未来可能发生的滑坡、崩塌等现象。

针对泥石流,救援部门则采取了水土保持、排水沟疏通等措施,以减少泥石流的危害程度。

汶川地震地质灾害的发生再次提醒我们,在应对自然灾害方面,尤其是地质灾害方面,提前采取预防措施和了解灾害应对知识至关重要。

面对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,我们需要及时采取避让和工程治理等措施,保护人民生命财产安全。

同时,还需要加强在抗震救援和重建方面的工作,为受灾地区的人们提供及时有效的帮助。

在抗震救援方面,我们需要充分利用科技力量和社会资源,提高救援效率和质量。

利用无人机、卫星遥感等技术手段进行灾区搜救,快速准确地确定受困者的位置,为救援工作提供科学支撑。

J ournal o f E ngineering G eology 工程地质学报 1004-9665/2008/16(6) 0730 12汶川地震触发大光包巨型滑坡基本特征及形成机理分析*黄润秋 裴向军 李天斌(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 成都 610059)摘 要 大光包 红洞子沟巨型滑坡是汶川地震触发的最大规模滑坡,其体积达7.42亿m3,堰塞坝高达690m,是我国已知的最大规模地震滑坡和最高的滑坡堰塞坝,也是目前全世界已知的为数不多的几个方量在5亿m3以上的超大规模滑坡之一,其高达690m的滑坡堰塞坝为目前世界最高的滑坡坝。

滑坡位于发震断层上盘,距发震断裂 映秀 北川断裂不足7k m。

震前斜坡为三面切割的孤立型山脊,相对高差达1500m;斜坡岩层走向与坡面近于垂直,层面延展性极好,构成滑动面形成的基础。

调查和分析表明,斜坡的临空条件和贯通性好的灰岩层面是滑坡产生的基础;而高强度和长持时强震地面运动是导致滑坡产生的根本因素。

滑坡产生的机理和过程可分为以下4个阶段:即坡体震裂、松弛和解体阶段、高速溃滑阶段、震动堆积阶段、二次抛射和碎屑流堆积阶段。

失稳高速下滑的坡体,形成了沿主滑方向长4.2k m,宽2.2k m的堆积体,高速流动的碎屑流越过下游侧风波岩山脊,沿红洞子沟形成了长1k m的碎屑流堆积区。

关键词 大光包滑坡形成机制溃滑震动堆积中图分类号:P642.22 文献标识码:ABA SI C CHARACTERISTICS AND FOR M AT I ON MECHAN IS M OF THE LARGEST S CALE LAND S L IDE AT DAGUNGBAO OCCURRED DUR ING THE W ENCHUAN EARTHQUAKEHUANG Runq i u PE I X iang jun LI T i a nbin(StateK ey Laboratory of Geo-H azard Prevention an d G eo-Environ m e nt Protecti on,Chen gdu Uni versit y of T echnology,Chengdu 610059) Abst ract The landslide atDaguangbao andH ongdongzi g ou site i s the largest a m ong a ll landslides occurred during t h eW enchuan E arthquake.Its vo l u m e is up to742Mm3,and its debris da m hei g ht reaches690m.So it is a lso the m ost largest sca le l a ndsli d e triggered by earthquake a m ong a ll i n vesti g ated landsli d es i n China.Add itionally,it has t h e highest debris da m or i g i n ating fro m l a ndsli d e i n Ch i n a.It is even one of a fe w super large-scale landslides kno w n a ll over t h e world,whose i n d i v idua l vo l u m e is over500Mm3.The debris da m for m ed by th is landslide can be the h i g hest around the w orl d.The landslide i s located on the upper plate of the Causative Faul.t It is nearly7 k m a w ay fro m the tri g geri n g se is m ic fracture o fY i n gx i u-be i c huan fau l.t The sl o pe was an iso lated ridge before the Earthquake.its'the ridge had its3sides cu.t Its he i g ht d ifference reaches1500m.The str i k e o f cli n o then w as al m ost vertical to the sl o pe surface.the cli n othen had perfect ex tensi o n.They co m posed together t h e basic cond itions of sli d i n g surface f o r m ation.Our i n vesti g ati o n and ana l y sis sho w that the free surface conditi o ns o f t h e sl o pe and the surface connectivity of li m estone bedd i n g plane w ere t h e base o f landsli d e f o r m ation.And the ground m ove m ent re su lted fro m the i n tensive quak i n g w ith large i n tensity and long durati o n w as the rad ica l triggering factor o f the land*收稿日期:2008-11-10;收到修改稿日期:2008-12-10.基金项目:本项工作获国家自然科学基金汶川地震灾后调查主任基金资助(编号:40841009).第一作者简介:黄润秋,主要从事工程地质和岩土工程方面的教学与研究工作.Em ai:l hrq@cdu sli d e.The m ec han is m and process of the landsli d e cou ld be d i v ided i n to4stages as fo ll o w s:(a)the stage of sl o pe body shatter,re laxation and disi n tegrati o n,(b)the stage of h i g h speed sli d i n g,9c)the stage o f accu m u lati o n w ith shock,and(d)the stage o f the second projectile and debris flo w depositi o n.Because o f destab ilizati o n and high speed sli d i n g do w n,t h e sl o pe m ass co m posed a deposit body a l o ng m ain d irection of sli d i n g,4.2km l o ng and2.2 k m w i d e.H i g h-speed clastic flo w cr ossed do w nstrea m Fengboyan,and for m ed a deposit zone of debris flo w a l o ng H ongdongzi g ou,1km long.K ey w ords D aguangbao large-sca le landslide,For m ation m echan is m,S li d i n g,Accu m uation w ith shock,W en chuan E arthquake,Ddebris da m1引 言2008年5月12日14时28分,四川盆地西部龙门山断裂带发生了震级高达M s8.0级的汶川特大地震。

文章编号:1006—4362(2008)04—0001一05 汶川地震次生灾害的成因、成灾与治理苗会强,刘会平,范九生,郑芷青(广州大学地理科学学院,广州大学自然灾害与防治工程研究所,广州510006)摘要:四川5.12汶川地震震级高,强度大,造成人民生命财产的损失巨大。

地震次生灾害特别严重,频繁发生,以坡面地质灾害如崩塌、滑坡、泥石流和地面地质灾害如地裂缝、地面塌陷、道路滑塌以及堰塞湖和社会灾祸最为常见。

这些次生灾害以活动断裂为地质构造基础;地表大量松散固体物质为物质来源;强烈频繁的余震、坡面流水和沟谷洪流为动力条件,暴雨、洪水、持续的高温为诱发和触发因素。

暴雨、洪水、高温是次生灾害主要的致灾因子,由此形成了三个系列的灾害链,造成人员伤亡和生态环境恶化,影响更加深远。

对汶川地震次生灾毒的防治要加强监测与动态分析,及时排除堰塞湖险情,严防传染病的蔓延。

当前防治应以工程措施为主,植树种草,进行生态修复是进行远期治理的根本措施。

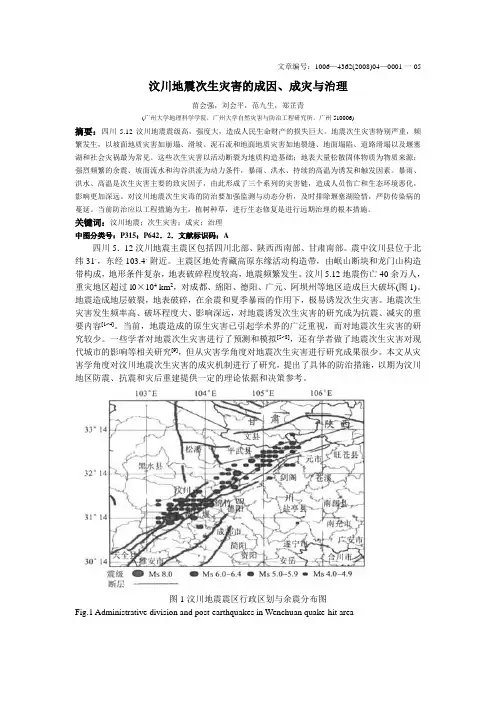

关键词:汶川地震;次生灾害;成灾;治理中图分类号:P315:P642.2.文献标识码:A四川5.12汶川地震主震区包括四川北部、陕西西南部、甘肃南部。

震中汶川县位于北纬31。

,东经103.4。

附近。

主震区地处青藏高原东缘活动构造带,由岷山断块和龙门山构造带构成,地形条件复杂,地表破碎程度较高,地震频繁发生。

汶川5.12地震伤亡40余万人,重灾地区超过l0×104 km2,对成都、绵阳、德阳、广元、阿坝州等地区造成巨大破坏(图1)。

地震造成地层破裂,地表破碎,在余震和夏季暴雨的作用下,极易诱发次生灾害。

地震次生灾害发生频率高、破坏程度大、影响深远,对地震诱发次生灾害的研究成为抗震、减灾的重要内容[1~4]。

当前,地震造成的原生灾害已引起学术界的广泛重视,而对地震次生灾害的研究较少。

一些学者对地震次生灾害进行了预测和模拟[5~8],还有学者做了地震次生灾害对现代城市的影响等相关研究[9],但从灾害学角度对地震次生灾害进行研究成果很少。

汶川大地震震害特点与成因分析•相关推荐汶川大地震震害特点与成因分析汶川特大地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失,通过对地震特点研究发现,汶川地震地震能量巨大,震级大,烈度超强,震源深度较浅,破裂长度大,地震持续时间长,这是造成巨大损失的内因。

下面是小编收集整理的汶川大地震震害特点与成因分析,希望大家喜欢。

汶川大地震震害特点与成因分析篇11 引言2008年5月12日下午两点28分,四川汶川发生了M8.0级特大地震。

这次地震震级大,余震也很多,地表破裂十分严重,同时也带来了次生灾害,造成了巨大的经济损失和人员伤亡,是建国以来唐山大地震后的又一震害严重的特大地震。

我国处于西亚地中海和环太平洋的地震带交汇地区,是个受地震灾害比较严重的地区,然而我国对地震的研究起步比较晚,尤其是对房屋抗震研究也是十分缓慢。

而且对地震的研究主要是从理论和室内试验着手,但室内试验却很难模拟出现实的地震作用,再加上地震发生本身的复杂性,地震作用很难预测。

所以地震的作用机制及震害还很难准确确定。

因此对地震特点及震害分析就十分必要,这对我们研究地震作用机理,进行抗震设计有着十分重要的意义。

2 汶川地震特点根据房屋的破坏特征和实地研究,我们发现汶川地震具有以下特点:1、地震能量巨大、烈度超强。

8级地震释放的能量为7级地震的32倍,本次释放的地震波能量约为1023.7尔格,有专家称相当于当年上千颗二战时美国在广岛扔的原子弹的能量。

据有关资料介绍,在汶川卧龙获取的峰值加速度记录达0.9g(地震烈度10度强),在江油获取的峰值加速度记录达0.7g(地震烈度接近10度)。

此次地震所产生的峰值加速度大于0.4g(地震烈度9度)的区域尺度达到350公里,震中烈度高达到11度。

2、震源深度浅、破裂长度大。

汶川地震震源发生在地表以下19千米处,所产生的地面运动十分剧烈,地震破裂面从震中汶川开始向北偏东49度方向传播,破裂长度达240千米。

3、发震方式特殊、震动持续时间长。

滑坡形成条件和形成机制滑坡是地质灾害中的常见灾害之一,随着经济发展的提高,部分地区发生的滑坡也在不断增多,从而给人们生产生活、发展经济带来极大的威胁。

因此,对滑坡的形成条件和形成机制有较大的兴趣。

滑坡的形成条件主要是地质、结构地貌、水文地貌、地质工程、土力学及人为因素等。

其中地质条件即岩性差异性,地形较陡,堆积岩性较软,逆坡面坡度大,陡坡变形滑移,地面均采有裂隙及水流等,滑坡的发生概率高。

结构地貌条件是滑坡的高发地区,其地貌特征可分为山前断坡带、断裂断坡带、冻胀断坡带及等海拔断坡带等,这些特征构成了滑坡的基本条件。

水文地貌条件是滑坡形成必不可少的条件,其特征是之前地表有水,依赖自然降雨或灌溉,具有滑坡积水、滑坡变形湿润等,水文条件影响着滑坡的发展。

工程地质条件表现在滑坡点有挖掘施工,堆积减少承稳性以及山洪冲毁的影响,从而加剧滑坡的发展。

土力学条件主要表现在滑体的凝结和流动性,地下水渗流,山体断层等,影响滑体稳定性。

人类因素的影响更多的体现在山脊交叉以及树木削平等,增加了发生滑坡的可能性。

滑坡的形成机制主要有剪切、拉应力、冰川和热岩机制等。

剪切机制是滑坡机制中最常见的,剪切力主要由断层、垮塌和自重等力作用于滑体,造成滑体扩展滑移,发生滑坡。

拉应力机制主要是由断层活动而导致的上抬及收缩,从而出现裂隙沿断层侧向扩展,形成破坏,发生滑坡。

冰川机制是由冰川作用,堆积的浮冰山造成上抬,变形,形成块状滑体,出现滑坡。

热岩机制是由于地温升高,地壳发生变形,岩性破坏,温度条件可刺激破坏滑坡。

总之,滑坡的形成条件和形成机制有很多,主要有地质、结构地貌、水文地貌、地质工程、土力学及人为因素等、剪切机制、拉应力机制、冰川机制和热岩机制等,滑坡的发生防治必须重视这些方面的因素,加强监测,避免发生更多的滑坡灾害,保障人民的生命安全。

汶川地震诱发大型滑坡分布规律研究许强;李为乐【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2010(18)6【摘要】2008年5·12汶川地震由于其超常的地震动力,触发了数百处大型滑坡灾害.本文以遥感解译所获取的汶川地震区112处面积大于50000m2大型滑坡的基本信息为基础,结合代表性大型滑坡实例的现场调绘,对汶川地震诱发大型滑坡的发育分布规律进行了较系统的研究.结果表明,汶川地震大型滑坡分布除表现出与汶川地震诱发区域性地质灾害类似的分布规律之外,因主要源于发震断层瞬间大幅度错动的直接地震动力引发的大型滑坡,其发育分布及滑动、运动方式还表现出自身的特点,具体可归结为以下几种效应: (1)距离效应:约80%的大型滑坡集中分布于发震断裂地表破裂带两侧5km的范围内,距离越远,滑坡分布数量越少; (2)锁固段效应:汶川地震诱发的大型滑坡主要集中分布在与发震断裂的交叉、错列、转换部位及NE段末端等5个集中区段.其中,红白-茶坪段是大型滑坡最为集中发育段,不仅滑坡数量多,而且规模大,汶川地震诱发的最大两处滑坡均分布于此段.其次为断裂NE段末端的南坝-东河口段,该段大型滑坡密集发育,东河口滑坡和窝前滑坡等大型滑坡均出露于此段; (3)上下盘效应:绝大多数(>70%)大型滑坡都位于活动断裂的上盘,存在明显的"上下盘效应"; (4)方向效应:在与发震断裂带近于垂直的沟谷斜坡中,在地震波传播的背坡面一侧的滑坡发育密度明显大于迎坡面一侧,存在"背坡面效应".同时,大型滑坡的滑动及运动方向还与各区段断层的错动方向有一定的相关性.在断层活动以右旋走滑为主的青川境内,有相当数量的滑坡表现出向NE方向滑动和运动的特点.【总页数】9页(P818-826)【作者】许强;李为乐【作者单位】地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都理工大学,成都,610059;地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都理工大学,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】P642.2;TU43【相关文献】1.断裂性质与滑坡分布的关系——以汶川地震中的大型滑坡为例 [J], 陈晓利;惠红军;赵永红2.白龙江流域大型滑坡发育分布规律研究 [J], 陈明;王运生;梁瑞锋;杨栓成3.汶川地震强震区地震诱发滑坡与后期降雨诱发滑坡控制因子耦合分析 [J], 齐信;唐川;陈州丰;邵长生4.汶川地震特大型滑坡分布特征研究 [J], 常晓军;郑万模;王德伟;唐业旗;葛华;周洪福;陈启国;铁永波5.奉节县9·1暴雨诱发岩质滑坡分布规律研究 [J], 马二龙;刘双;曹晨;石元帅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汶川地震次生灾害成灾机理

2008年5月12日发生在四川省汶川县的汶川地震引发了许多次生灾害。

汶川地震给当地民众带来了极大的影响,也带来了许多次生灾害。

主要次生灾害有:地表滑坡、地面沉降、山洪暴发、河道泥石流、堰塞湖淹没、水库汛期超负荷运行、地震次生洪水、受震工程物损坏、以及地震次生风暴及海啸等。

这些次生灾害的机理主要有以下几类:一是地表地貌变化,地震时会发生滑坡、滑崖、沉降、裂缝等地貌变化,造成次生灾害;二是水文地质动力学,发生地震后河道泥砂乱流和水库淹没;三是空间结构的破坏,地震对建筑物及构筑物有破坏作用,导致受震物体减弱或破坏;四是人类活动,受震区内森林火灾、施工等人类的活动也会引发次生灾害;五是大气环境,在受震区出现的地震次生风暴及海啸等大气环境灾害也会带来损失。

汶川地震触发大光包巨型滑坡基本特征及形成机理分析黄润秋;裴向军;李天斌【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2008(16)6【摘要】大光包-红洞子沟巨型滑坡是汶川地震触发的最大规模滑坡,其体积达7.42亿m3, 堰塞坝高达690m,是我国已知的最大规模地震滑坡和最高的滑坡堰塞坝,也是目前全世界已知的为数不多的几个方量在5亿m3以上的超大规模滑坡之一,其高达690m的滑坡堰塞坝为目前世界最高的滑坡坝.滑坡位于发震断层上盘,距发震断裂--映秀-北川断裂不足7km.震前斜坡为三面切割的孤立型山脊,相对高差达1500m;斜坡岩层走向与坡面近于垂直,层面延展性极好,构成滑动面形成的基础.调查和分析表明,斜坡的临空条件和贯通性好的灰岩层面是滑坡产生的基础;而高强度和长持时强震地面运动是导致滑坡产生的根本因素.滑坡产生的机理和过程可分为以下4个阶段:即坡体震裂、松弛和解体阶段、高速溃滑阶段、震动堆积阶段、二次抛射和碎屑流堆积阶段.失稳高速下滑的坡体,形成了沿主滑方向长4.2km,宽2.2km的堆积体,高速流动的碎屑流越过下游侧风波岩山脊,沿红洞子沟形成了长1km的碎屑流堆积区.【总页数】12页(P730-741)【作者】黄润秋;裴向军;李天斌【作者单位】成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】P642.22【相关文献】1.大光包滑坡运动特征及其过程分析 [J], 张伟锋;黄润秋;裴向军2.汶川地震触发大光包巨型滑坡遥感研究 [J], 殷跃平;成余粮;王军;王猛;刘彬;宋云;梁京涛3.汶川地震诱发文家沟巨型滑坡-碎屑流基本特征及成因机制初步分析 [J], 黄河清;赵其华4.强震触发大光包巨型滑坡运动特征研究 [J], 李天涛;裴向军;黄润秋5.基于干涉点目标分析方法的大光包滑坡形变监测 [J], 于冰;王杨;马德英;蒋荣乾;张过;周志伟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地震滑坡链式演绎阶段的能量分析0 引言因地震诱发的滑坡具有规模大、面积广、灾害重等特点,一直被人们所关注。

如1920年12月16日宁夏海原8.5级地震诱发的滑坡,1933年8月25日四川叠溪7.5级地震诱发的滑坡,2008年5月12日四川汶川8.0级地震引发的滑坡等,都造成了巨大的经济损失和人员伤亡,是地震滑坡次生灾害损失远大于地震本身损失的典型事例。

我国多山,山区面积占国土陆地面积的69%以上,且多集中在西部地区,而这里又是地震多发区,所以地震滑坡灾害非常严重,地震诱发滑坡损坏房屋,直接引起人员伤亡;破坏电站、输电设备及其它生命线工程;滑坡堆积物淤塞河流,垮坝后造成次生水灾,堵断道路,造成交通中断,直接影响对伤员的搜救和救援物资及救援人员的运输。

所以了解地震能量对滑坡的作用,掌握地震滑坡的各个阶段中能量信息的链式变化过程就显的尤为重要,也为我们进行断链提供了理论基础与有效保障。

1 地震滑坡的产生及其灾害链阶段划分1.1地震滑坡产生的原因产生地震滑坡的原因可以分为内因和外因。

内因包括地形地貌、地层岩性、地质构造等,它与其它形式下所产生的滑坡相似,在地震发生前,不同岩土的物理参数不同,其滑面的形成机理、滑面形态也是不相同的。

其次,斜坡所处的位置以及地质构造也可以看作是另一内在因素。

外因包括降雨、地下水的渗透、滞留作用,人工等不当活动,它们使得土体抗剪能力及c, 值逐渐衰减,使斜坡接近于临界状态,当地震来临时,在地震力的作用下引发滑坡。

1.2地震滑坡的阶段划分基于链式理论并综合地震的影响将地震滑坡过程划分为四个阶段,各阶段特性见表1:3地震滑坡链式各阶段中接触界面势能模型从热力学的观点来看,静摩擦现象的出现,是物体静止即处于平衡态时其接触界面势能具有局部最小值的反映。

从微观的角度来看,静摩擦力实际包含了力和能量两个方面的作用。

对于实际的粗糙表面接触,由于整体滑动产生之前已有不可逆的预位移,该过程伴随着能量的耗散过程,因此静摩擦力实际上也是一种能量的量度,在滑坡过程的能量分析当中,可以将滑动面上的抗滑力看作是摩擦力,从而快速简便的对滑坡过程中岩土体的能量变化做出定性分析以及适当的定量分析。

汶川大型地震滑坡的类型及启程剧动机理研究赵晓彦;胡厚田【摘要】2008 Wenchuan earthquake triggered more than 300 large landslides followed by huge loss of life and property,which emphasizes that study on their forming mechanism has a great significance in theory and practical application for disaster prevention and mitigation.By field investigation and analysis on published material about the landslides,a new term landslide-quake is defined in this paper.It is different from Whenchuan mainshock by its effect on the forming of the landslides.This paper looks into the evidences,formations and characteristics of landslide-quake.It gives different combinations of landslide-quake and earthquake.It finds that these large landslides triggered by 2008 Wenchuan earthquake can be classified into the following three types.(1 )Normal earthquake landslide,for which no landslide-quake occurs and the main contributing forces are earthquake force and the gravity of sliding mass.(2)During earthquake landslide,for which a landslide-quake generates during the earthquake and the main contributing forces are landslide-quake force,earthquake force and the gravity of sliding mass.(3)After-earthquake landslide,for which a landslide-quake generates after the earthquake and the main contributing forces are landslide-quake force and the gravity of sliding mass.The opinion is suggested that the process of large landslide generation is similar to the sudden cut of a seismic fault and the estimation of the magnitude of a landslide-quake and the providedshearing force.Based on the above,the processes of the sudden initiations of these three kinds of landslides are analyzed.The concept of landslide-quake is a new explanation for the mechanism of sudden initiation of a large rapid landslide,and it,along with the other results of this study, provides a reference for large rapid landslide research.%2008年汶川大地震诱发大型地震滑坡300余处,造成了巨大的生命财产损失,研究其发生机理有重要的理论意义和防灾减灾的实用价值。

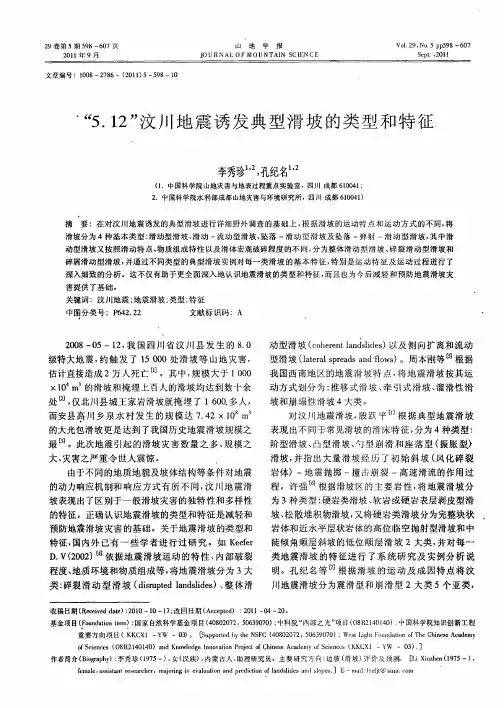

第36卷第6期地球科学———中国地质大学学报Vol.36 No.62 0 1 1年1 1月Earth Science—Journal of China University of Geosciences Nov. 2 0 1 1doi:10.3799/dqkx.2011.119基金项目:国家重点基础研究发展计划课题“强震作用下斜坡失稳破坏机理与分布规律”(No.2008CB425801);教育部创新团队发展计划(No.IRT0812);地质灾害防治与地质环境保护自主研究课题“汶川地震大型滑坡研究”(No.SKLGP2009Z003).作者简介:许强(1968-),男,教授,博士生导师,主要从事地质灾害预测评价及防治处理方面的教学与研究工作.E-mail:xuqiang_68@126.com汶川地震大型滑坡成因模式许 强,董秀军成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059摘要:“5·12”汶川地震诱发了数以万计的滑坡灾害,其中仅大型滑坡就上百处.通过对汶川地震诱发的20余处大型滑坡的变形破坏特征进行深入调研,结合振动台试验和数值模拟等手段,发现汶川地震诱发大型滑坡的变形破坏模式和内在力学机制与常规重力作用下滑坡机制具有显著的不同.在强震条件下,斜坡中上部地震水平加速度可超过1g,其地震水平惯性力远远超过岩体的抗拉强度,地震作用首先在坡体后缘形成与坡面平行且陡倾坡外的深大拉裂缝,随后拉裂岩体的底部产生剪切滑移,最终形成滑坡.在强震条件下,斜坡岩体最基本的变形破坏单元就是拉裂和剪切滑移,且以拉裂占主导.不同的斜坡结构,其底部剪切滑移会沿不同的结构面发生.根据滑源区所处的地质环境条件、坡体结构以及岩性组合特征,将汶川地震诱发的大型滑坡划分为五类成因模式:拉裂—顺走向滑移型、拉裂—顺层(倾向)滑移型、拉裂—水平滑移型、拉裂—散体滑移型、拉裂—剪断滑移型.关键词:汶川地震;大型滑坡;成因模式;剪切滑移;工程地质.中图分类号:P642.2;TU43 文章编号:1000-2383(2011)06-1134-09 收稿日期:2011-01-25Genetic Types of Large-Scale Landslides Induced by Wenchuan EarthquakeXU Qiang,DONG Xiu-junState Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,ChinaAbstract:The“5·12”Wenchuan earthquake induced thousands of landslides,including hundreds of large-scale ones.The de-formation and destroy characteristics of 20large-scale landslides induced by Wenchuan earthquake found in our in-depth investi-gation and extensive survey,combined with the tools of shaking table test and numerical simulation,we find that their deforma-tion and destroy model and intrinsic mechanical mechanism Wenchuan earthquake are significantly different from those of land-sides induced by routine gravity.On the condition of strong shock,the earthquake-horizontal acceleration on the middle-top ofthe declivity can exceed 1g,and its earthquake horizontal inertia enormously exceeds the tension strength of the rock mass.Seismic action firstly shaped a deep large fissure which was parallel to the clinohedron on the back of the slope,and then thebottom of the pull-apart rock mass engendered shearing glide,finally,there induced landslide.On the condition of strongshock,the most essential deformation and destroy element of the slope rock mass are tension-cracks and shearing glide,andmainly dominated by tension-cracks.With different slope structures,the bottom shearing glide occurs with different disconti-nuities.According to the geological environment of the landsliding source region as well as the characteristics of the slope formand lithological association,this paper divides the large-scale landslides induced by Wenchuan earthquake into five genetictypes,namely,tension-cracking and consequent sliding,tension-cracking and bedding sliding,tension-cracking and horizontalsliding,tension-cracking and scattering sliding and tension-cracking and shearing sliding.Key words:Wenchuan earthquake;large-scale landslide;genetic types;shearing sliding;engineering geology. 对于地震诱发地质灾害类型和成因模式,国内外多位学者做过相关方面的研究工作.其中最具代表性为Keeper(1984)建立了地震滑坡分类体系.该分类系统以滑坡物质组成和运动特征为主要依据, 第6期 许强等:汶川地震大型滑坡成因模式同时考虑了滑体内部破坏程度和地下水含量等因素,将地震诱发的岩质滑坡分为岩崩(rock falls)、岩图1 青川县东河口滑坡后缘陡直粗糙的拉裂壁Fig.1Steep scarp with coarse cracks from Donghekoulandslide,Qingchuan滑(rock slides)、岩质滑坡-碎屑流(rock ava-lanches)、岩质坍塌(rock slumps)和岩块滑动(rockblock slides)等5类;将地震诱发的土质滑坡分为土崩(soil falls)、散体滑动(disrupted soil slides)、土质滑坡-碎屑流(soil avalanches)、土体坍塌(soilslumps)、土块滑动(soil block slides)、土溜(slowearth flows)、土质侧向扩离(soil lateral spreads)、快速土体流动(rapid soil flows)复合型土质滑坡和(subaqueous landslides)等9类.黄润秋(2009)根据对汶川地震诱发地质灾害变形模式和失稳机制的研究,提出了强震诱发地质灾害的5大类14个小类的划分方案.大类主要根据斜坡失稳的动力过程来划分,小类主要根据坡体的地质结构划分,5大类分别为溃滑型、溃崩型、抛射型、剥皮型和震裂型.“5·12”汶川地震发生后,许强等(2009b)通过对汶川地震诱发的20余处大型滑坡(基本为岩质滑坡)进行深入地调查研究发现,汶川地震诱发大型滑坡的变形破坏模式和内在力学机制与常规重力作用下滑坡机制具有显著的不同,强震诱发滑坡体其后缘破裂面(滑坡后壁)主要表现出断壁深大陡直、裂面粗糙、力学上显张性的特征(图1).为了查明强震条件下斜坡变形失稳机制,在汶川地震后我们利用振动台模拟试验装置,进行了各种工况及数十个模型的斜坡振动台试验(许强等,2009a),揭示了强震条件下斜坡岩体以水平拉裂破坏为主的动力失稳机制.以此为基础,通过对汶川地震区20余处大型滑坡变形破坏特点和模式的调查研究,建立了汶川地震诱发大型滑坡的5类成因模式.图2 自重作用下(a)和强震作用下(b)斜坡岩体的典型变形破坏模式Fig.2Typical deformation and failure mode of the sloperock under self-weight operative force(a)andstrong shock(b)1 强震作用下斜坡动力失稳机制郑颖人等(2009)采用数值模拟手段对地震边坡破坏机制和破裂面的力学性质进行了探讨,结果表明,边坡在地震动力作用下的破坏是由滑体上部拉破坏,下部剪切破坏共同组成.破裂面由拉破坏形成的裂缝和剪切破坏形成的剪切滑移带共同组成.在常规的重力条件下,斜坡浅表部的应力状态为:最大主应力基本与坡面倾向平行;最小主应力基本与坡面垂直;中间主应力方向基本与坡面走向平行.在此应力状态下,将在斜坡岩土体内的某些软弱面内和坡脚部位产生剪应力集中现象,由此沿坡体内倾向坡外的中缓倾角弱面(软弱结构面、古滑坡滑动面等)发生剪切滑移变形和破坏,此行为主要遵循Mohr-Coulomb准则.当剪切滑移到一定程度时,将在斜坡后缘形成明显的拉应力集中,并由此产生拉裂缝(图2a).系列的振动台模型试验结果表明(许强等,2009b),在强震条件下斜坡的应力状态及变形破坏模式与上述常规重力条件下具有显著的差别.在重力条件下,与坡面近于垂直的最小主应力常常表现为压应力,只是因卸荷等原因会出现局部的、小量值的拉应力状态;但在地震条件下,斜坡体内的最小主应力主要为受水平地震波作用而产生的循环往复的拉-压应力状态.尤其是在汶川地震这种高强度地震条件下,再加上高程放大效应的影响,斜坡中上部地震水平加速度往往会超过1g,由此形成的地震水平惯性力远远超过岩体的抗拉强度.根据Griffith裂隙扩展准则(σ3>στ),在地震条件下斜坡岩体很5311地球科学———中国地质大学学报第36卷表1 汶川地震诱发大型滑坡典型成因模式Table 1Typical genetic types of lager-scale landslides induced by the Wenchuan earthquake成因模式形成条件基本特征典型滑坡实例拉裂-顺走向滑移型斜坡岩体由缓-中缓倾坡内的层状岩体组成,坡体内发育两组分别与岩层走向和倾向近于平行的陡倾长大结构面,在斜坡走向方向某一侧具有较好的临空条件.强震作用下,斜坡岩体以山体内侧顺坡向陡倾结构面作为内侧边界,追踪顺倾向方向的陡倾结构面产生后缘拉裂面,基于底部层间(内)软弱面,沿岩层走向向临空条件较好的一侧发生滑动.安县大光包滑坡、青川窝前滑坡拉裂-顺层(倾向)滑移型中-陡倾角的顺层斜坡在地震强大的惯性力作用下,坡体中、上段岩体沿顺层软弱面(岩层层面、软硬岩接触界面、层内弱面等)产生拉裂变形,使该面大部分内聚力丧失,随后在地震动力的持续作用下沿该拉裂面发生高速顺层滑动.北川唐家山滑坡、平武郑家山1#滑坡拉裂-水平滑移型近水平缓倾坡外的基岩斜坡在强大的水平地震惯性力作用下,斜坡后缘首先产生陡倾坡外的竖向深大拉裂面,裂面外侧的岩体在后续地震动力作用下沿顺层弱面发生整体滑出.滑坡一般出露于斜坡中上部,滑源区下部一般为一陡坎,滑体以一定的初速度水平滑出后,往往会越过陡坎作一段距离的临空飞跃,呈现出水平抛射的特点.青川东河口滑坡、青川大岩壳滑坡拉裂-散体滑移型由灰岩、花岗岩等硬岩构成的斜坡,数组结构面将斜坡岩体切割成大多相互分离的岩块强烈的地震动力作用,首先使斜坡浅表层的块状岩体震裂松动,进而在持续的地震动力作用下逐渐解体,直至最后呈散体状整体滑动失稳.北川中学新区滑坡、青川石板沟滑坡拉裂-剪断滑移型反倾坡内的层状结构斜坡或块状结构斜坡在地震强大的水平惯性力作用下,首先在坡体后缘沿一组陡倾坡外的结构面形成深大拉裂面,进一步持续的地震动力使深大拉裂缝底端产生拉裂和剪切滑移变形,形成切层滑移面,并最终沿此面滑动失稳.该类模式即可产生同震滑坡,也可形成具有一定滞后性的震后滑坡.北川王家岩滑坡、北川陈家坝鼓儿山滑坡、青川董家滑坡、平武郑家山2#滑坡、安县罐滩滑坡容易产生平行于临空面的竖向拉裂面.在持续的地震过程中,某些拉裂面会不断加宽、加深,并由此在坡体顶部形成与坡面走向基本平行且陡倾坡外的深大拉裂缝.随后,在地震动力的持续作用下,拉裂岩体在底部(拉裂体的根部)产生拉裂-剪切滑移面,并最终沿此面整体滑出(甚至抛出),形成滑坡(图2b).上述振动台试验结果与郑颖人等(2009)的数值模拟结果基本一致.通过将图2a和图2b仔细对比可以看出,在地震条件下,不仅是如上所述的斜坡应力状态与常规重力条件有较大的差别,在其他方面两者也具有显著的差别.比如,在变形的顺序上,常规重力条件下,斜坡的典型变形破坏模式是先沿弱面发生剪切滑移,随后才在后缘出现拉裂缝;而在地震条件下,是先产生后缘深大拉裂缝,然后才沿底部产生剪切滑移.在斜坡变形的剖面形态方面,地震条件下,后缘拉裂缝深大、陡直、粗糙,底部剪切滑移面相对短小,且一般呈张剪性,表现出以后缘拉裂为主的变形破坏特征;而在常规重力条件下,剪切滑移面长大,呈纯剪切性质;后缘拉裂面一般较浅,规模相对较小,表现出以底部剪切滑移为主的变形破坏特点.2 汶川地震诱发大型滑坡成因模式由上可知,在强震条件下,斜坡岩体最基本的变形破坏单元为拉裂和剪切滑移,且以拉裂占主导.不同的斜坡结构,其底部剪切滑移会沿不同的结构面发生.为此,根据滑源区所处的地质环境条件、坡体结构、岩性组合及滑坡发育特征,可将汶川地震诱发的大型滑坡归纳概括为如表1所示的5类成因模式.2.1 拉裂-顺走向滑移型当斜坡岩体主要由缓-中缓倾坡内(倾角一般20°~40°)的层状岩体(如灰岩)组成,坡体内发育两组分别与岩层走向和倾向近于平行的陡倾长大结构面,同时,除斜坡前缘坡面外,斜坡的某一侧(左侧或右侧)还具有较好的临空条件(如大冲沟).在强烈的地震动力作用下,斜坡岩体以山体内侧顺坡向陡倾结构面作为内侧边界,追踪倾向方向的陡倾结构面形成后缘拉裂面,沿底部层间软弱面基本顺岩层走向方向向临空条件较好的一侧发生整体滑动,形成“拉裂-顺走向滑移型”滑坡.在汶川地震区,“拉裂-顺走向滑移型”滑坡的典型代表为大光包滑坡.事实上,只要地形地貌和坡体结构满足上述条件,在常规重力作用下也会发生6311 第6期 许强等:汶川地震大型滑坡成因模式图3 大光包滑坡工程地质平面图及拉裂-顺走向滑移Fig.3Engineering geological map of Daguangbao landslide拉裂-顺走向滑移型滑坡.2009年6月5日的重庆武隆鸡尾山滑坡就是其典型实例(刘传正,2010;Xuet al.,2010;殷跃平,2010).由于滑坡体的底滑面倾向山内,而内侧边界又陡倾坡外.因此,滑动块体往往呈楔形体状.大光包滑坡位于安县高川乡,其估算体积约7.5亿m3,是汶川地震诱发规模最大的滑坡(黄润秋等,2008,2009).滑源区主体为震旦系(Zd)风化程度较高的泥质灰岩,局部夹泥盆系沙窝子组(Ds)磷矿及其伴生矿.滑源区岩层总体产状N80°~88°E/NW∠35°~38°.滑坡区SE侧受门槛石沟切割呈一陡坡,东侧有一系列沟谷切割,该侧临空条件最好(图3).滑源区斜坡岩体内发育两组分别与倾向和走向近于平行的陡倾长大结构面,其产状分别为N40°W/NE∠80°~85°和N55°~60°E/SE∠60°(图3).上述两组结构面与E侧和S侧临空面相互组合将滑源区斜坡岩体切割成块状(黄润秋等,2009).在汶川地震强大的动力作用下,块状岩体首先沿后缘NW向陡倾结构面拉开,以山体内侧NE向陡倾结构作为侧裂面,以岩层中泥质含量较重的软弱夹层作为底滑面,发生基本沿岩层走向方向滑移的失稳破坏(图4和图5).由大光包滑坡在底滑面上留下的擦痕可以推测,由于岩层倾向坡内,受重力的影响,滑体不可能完全沿岩层走向方向滑动,在坡体滑动的起始阶段,图4 大光包滑坡滑源区横剖面Fig.4Cross section showing source area of Daguangbao landslide图5 大光包滑坡鸟瞰(镜头指向NE向即主滑方向)Fig.5Aerial view of Daguangbao landslide with main slid-ing direction of NE其滑动方向与走向方向有一定的交角,滑动方向略向坡内倾斜(图3).但是,沿此方向的滑移变形显然7311地球科学———中国地质大学学报第36卷图6 北川县唐家山滑坡全景Fig.6Overview of the Tangjiashan landslide,Beichuan会受到内侧山体的阻挡,因此在滑动过程中不得不逐渐向临空方向转向,使之能朝临空面方向顺畅地滑出(图3).这一特征在武隆鸡尾山滑坡中也非常显著(Xu et al.,2010).图7 平武县郑家山1#滑坡剖面及成因模式Fig.7Typical longitudinal section and genetic mode of No.1landslide,Zhengjiashan2.2 拉裂-顺层(倾向)滑移型在中-陡倾角的顺层斜坡地区,斜坡岩体在强大的地震动力作用下,坡体中、上段岩体首先沿顺层弱面(岩层层面、软硬岩接触界面、层内弱面等)产生拉裂破坏,并使其大部分内聚力丧失,随后,在地震动力的持续作用下,沿该拉裂面顺层高速滑动,形成拉裂-顺层滑移型滑坡.拉裂-顺层滑移型滑坡的典型案例为北川县唐家山滑坡.唐家山滑坡在地震诱发下高速顺层下滑,在半分钟左右的时间内下滑距离约900m,堵塞前缘的湔江,形成顺河向长803.4m、横河向最大宽度611.8m、最大厚度124m、体积约2 000万m3滑坡堵江坝,同时形成总库容约3亿m3的堰塞湖(图6)(胡卸文等,2009a,2009b),致使近百人死亡.后经相关部门集中人力物力实施应急抢险工程,在坝体上开挖泄流槽才使堰塞湖安全隐患得以解除.唐家山滑坡区滑前地形总体坡度约40°,坡脚高程约665m,坡顶分水岭部位高程近1 500m,相对高差达835m.滑源区斜坡为寒武系清平组硅质岩夹泥岩,岩层顺倾坡外,倾角50°~85°,为典型的中陡倾顺向坡.顺向坡地层中随机夹有泥岩等软弱夹层,成为潜在滑动面.当潜在滑动面在坡脚剪出口部位未暴露于地表时,在强大的地震动力作用下将可能在坡脚部位产生切层剪切面,这种现象在软岩斜坡中较容易发生,唐家山滑坡和平武县郑家山1#滑坡(图7)就是如此.如果潜在滑动面前缘剪出口直接暴露于地表,一般将直接沿该面发生直线型滑动,并留下平直的滑面,这种现象在硬岩地区较容易发生.在汶川地震区,斜坡岩体沿倾向坡外的层面,发生顺层滑动的现象非常普遍.2.3 拉裂-水平滑移型近水平缓倾坡外的基岩斜坡,在地震的强大水平地震惯性力作用下,在斜坡后缘首先产生陡倾坡外的竖向拉裂面,深大拉裂面外侧的岩体在持续的地震动力作用下,沿近水平层面(尤其是顺层软弱面)整体滑出,形成拉裂-水平滑移型滑坡.因地震波具有高程放大效应以及孤立突出山体具有地形放大效应,拉裂-水平滑移型滑坡一般主要发生在条形山脊、突出山嘴等特殊地形山体的中上段.滑源区8311 第6期 许强等:汶川地震大型滑坡成因模式图8 青川县东河口滑坡剖面Fig.8Geological section of Donghekou landslide,Qingchuan1.碎块石;2.硅质板岩;3.炭质板岩;4.千枚岩;5.震后地形线;6.岩层产状;7.震旦系元吉组上段;8.寒武系邱家河组;9.震前地形线;10.震旦系元吉组中段;11.寒武系油房组;12.沉凝灰质砂岩;13.沉凝灰岩;14.白云质灰岩;15.块碎石土;16.地层界线;17.河流;18.石坎断层(逆冲走滑)图9 东河口滑坡发生后在滑源区留下一巨大凹槽Fig.9Large trough left in the source area after Donghekoulandslide下部往往存在一陡坎,滑体以一定的初速度水平滑出后,通常会越过陡坎作一定距离的临空飞跃,随后才撒落于地面并沿地面继续向前运动直至动能耗散殆尽.因此,此类滑坡启动后通常会表现出水平抛射和高速远程运动的特点.拉裂-水平滑移型滑坡的典型代表是青川县东河口滑坡.东河口滑坡位于青川县红光乡东河口村,滑坡区为震旦系上统元吉组(Zy)上覆于寒武系下统邱家河组(Cq)及油房组(Cy)之上,地层较缓,岩层呈近水平-缓倾坡外(倾角12°).斜坡具有上硬中软下硬的“三明治式”结构(图8).滑坡右侧边界受断层切割与控制,左侧边界处存在一相对破碎岩带.在地震过程中强大的水平惯性力作用下,处于断层和相对破碎岩带之间的斜坡岩体,首先在后缘产生深大拉裂面,拉裂面外侧岩体进而沿近水平软弱面整体滑出,从而在滑源区留下一巨大的凹槽(图9).岩体被抛出后,经过一段陡坡加速和临空飞跃后,散落和撞击到地面,然后沿沟谷以碎屑流的方式继续向前运动了约2km(孙萍等,2009).2.4 拉裂-散体滑移型在由灰岩、白云岩、花岗岩等硬岩构成的斜坡中,受构造挤压等作用,斜坡岩体往往发育多组结构面.由多组结构面切割的斜坡岩体,其浅表层因风化卸荷作用使结构面(尤其是陡倾的竖向结构面)显张性,各岩块之间大多相互分离.强烈的地震动力,首先使斜坡浅表层的块状岩体被震裂松动,形成众多竖向拉裂面,进而在地震循环往复的动力作用下逐渐分离、解体,直至最后呈散体状整体滑动失稳,形成“拉裂-散体滑移型”滑坡.拉裂-散体滑移型滑坡的典型代表是北川中学新区滑坡.北川中学新区滑坡位于北川县城新区后山,滑源区斜坡岩体由石炭系总长沟群岩关组(C1y)灰岩组成,岩层缓倾坡内,多组结构面将斜坡岩体切割成块状,因此,滑源区斜坡在历史上就曾多次发生崩滑灾害,为崩滑灾害多发区段.在汶川地震过程中,斜坡浅表层岩体被震裂松动、解体,最后沿倾向坡外的一组结构面发生散体状滑动破坏(图10).此类滑坡堆积区主要由散体的大块石组成(图11).2.5 拉裂-剪断滑移型在由反倾坡内层状结构或块状结构岩体组成的9311地球科学———中国地质大学学报第36卷图10 震裂松动(a)和散体滑动(b)Fig.10Shattering-cracking(a)and Scattering-sliding(b)图11 北川中学新区滑坡堆积区主要为散体的大块石Fig.11Large blocks in the deposition of Beichuan newmiddle school landslide斜坡中,在地震强大的水平惯性力作用下,首先在坡体后缘沿一组陡倾坡外结构面形成深大拉裂面,随后,在进一步的持续地震动力作用下,基本与母岩分离的斜坡岩体从深大拉裂缝底端开始产生拉裂和剪切滑移变形,形成切层滑移面,最终整体滑动失稳.此类滑坡的变形破坏过程可概化为如图12所示的4个阶段.在汶川地震区,缓倾坡内或与坡面斜交的层状结构边坡以及块状岩体边坡(映秀-北川断裂上盘的彭灌杂岩)分布较为广泛,因此,拉裂-剪断滑移型滑坡也较为普遍.代表性的大型滑坡有北川王家岩滑坡、北川陈家坝鼓儿山滑坡、平武郑家山2#滑坡、安县罐滩滑坡、青川董家滑坡等.图13为平武郑家山2#滑坡的典型剖面和变形破坏模式图.从中可以看出,这些大型滑坡都具有拉裂-剪断滑移型滑坡的形成条件和变形破坏特点.值得指出的是,在上述几类滑坡模式中,除拉裂-剪断滑移型滑坡外,底部滑移面基本都是追踪已有的结构面形成,而拉裂-剪断滑移型滑坡的底部滑移面则需通过剪断岩体新生成.因此,相对而言,图12 拉裂-剪断滑移型滑坡变形破坏过程Fig.12Failure process of typical landslide with tension-cracking and shearing图13 平武县郑家山2#滑坡变形破坏模式Fig.13Longitudinal section and deformation and failuremode of No.2landslide,Zhengjiashan此类滑坡在底部剪切滑移面的形成相对要难一些.因此,在汶川地震区多处滞后于地震的滑坡基本都发育于此类型中,其中最为典型的是北川县王家岩滑坡.0411 第6期 许强等:汶川地震大型滑坡成因模式现场调查访问结果表明,北川县王家岩滑坡是在“5·12”汶川地震主震结束10多分钟后才整体失稳下滑的.分析认为,产生这种滞后性的原因可能是:在地震过程中,王家岩滑坡的后缘拉裂面已完全形成,但底部滑移面可能仅具“雏型”,还存在一定的锁固段没被彻底剪断,因此,直到地震结束滑坡都还没“来得及”发生.地震结束后,高宽比(指滑体高度与厚度之比)较大、且基本与母岩处于分离状态的滑体(仅在根部与母岩相连),其重力仅靠根部还未剪断的岩体来承担,最后在自重所产生的强大压应力作用下,“不堪重负”的根部锁固段被完全剪断,剪切滑移面彻底贯通,从而形成滑坡.3 结论与认识(1)在强震条件下斜坡的变形破坏模式与常规重力条件具有显著的差别.在强震条件下,斜坡中上部地震水平加速度可超过1g,由此形成的水平惯性力远远超过岩体的抗拉强度,很容易在岩体内形成竖向拉裂面.拉裂面不断扩展、延伸,就在在坡体后缘形成与坡面平行且陡倾坡外的深大拉裂缝.随后,在地震持续作用下,拉裂岩体在底部产生拉裂-剪切滑移面,并最终沿此面整体滑出(甚至抛出),形成地震滑坡.因此,在强震诱发滑坡中,往往存在一个深大、陡直、粗糙的滑坡后壁.(2)在强震条件下,斜坡岩体最基本的变形破坏单元就是拉裂和剪切滑移,且以拉裂占主导.不同的斜坡结构,其底部剪切滑移会沿不同的结构面发生.根据滑源区所处的地质环境条件、坡体结构以及岩性组合特征,可将汶川地震诱发的大型滑坡归纳概括为五类成因模式:拉裂-顺走向滑移型、拉裂-顺层(倾向)滑移型、拉裂-水平滑移型、拉裂-散体滑移型、拉裂-剪断滑移型.ReferencesHu,X.W.,Huang,R.Q.,Shi,Y.B.,et al.,2009a.Analysisof blocking river mechanism of Tangjiashan landslideand dam-breaking mode of its barrier dam.ChineseJournal of Rock Mechanics and Engineering,28(1):181-189(in Chinese with English abstract).Hu,X.W.,Luo,G.,Huang,R.Q.,et al.,2009b.Study ofstability of remnant mountain body in back scarp ofTangjiashan landslide after“5·12”Wenchuan earth-quake.Chinese Journal of Rock Mechanics and Engi-neering,28(11):2349-2359(in Chinese with Englishabstract).Huang,R.Q.,2009.Mechanism and geomechanical modes oflandslide hazards triggered by Wenchuan 8.0earth-quake.Chinese Journal of Rock Mechanics and Engi-neering,28(6):1239-1249(in Chinese with Englishabstract).Huang,R.Q.,Pei,X.J.,Li,T.B.,2008.Basic characteris-tics and formation mechanism of the largest scale land-slide at Daguangbao occurred during the Wenchuanearthquake.Journal of Engineering Geology,16(6):730-741(in Chinese with English abstract).Huang,R.Q.,Pei,X.J.,Zhang,W.F.,et al.,2009.Futherexamination on characteristics and formation Mecha-nism of Daguangbao Landslide.Journal of EngineeringGeology,17(6):725-736(in Chinese with English ab-stract).Keeper,D.V.,1984.Landslides caused by earthquakes.Geo-logical Society of America Bulletin,95(4):406-421.doi:10,1130/0016-7606(1984)95<406:LCBE>2.0.CO;2Liu,C.Z.,2010.Mechanism analysis on the Jiweishan rock-fall disaster happened in Wulong,Chongqing,June 5,2009.Journal of Engineering Geology,18(3):297-304(in Chinese with English abstract).Sun,P.,Zhang,Y.S.,Yin,Y.P.,et al.,2009.Discussion onlong run-out sliding mechanism of Donghekou landslidedebris flow.Journal of Engineering Geology,17(6):737-744(in Chinese with English abstract).Xu,Q.,Chen,J.J.,Feng,W.K.,et al.,2009a.Study of theseismic response of slopes by physical modeling.Jour-nal of Sichuan University(Engineering Science Edi-tion),41(3),266-272(in Chinese with English ab-stract).Xu,Q.,Pei,X.J.,Huang,R.Q.,et al.,2009b.Large-scalelandslides induced by the Wenchuan earthquake.SciencePress,Beijing(in Chinese).Xu,Q.,Fan,X.M.,Huang,R.Q.,et al.,2010.A cata-strophic rockslide-debris flow in Wulong,Chongqing,China in 2009:background,characterization,and causes.Landlides,7(1):75-87.doi:10.1007/s10346-009-0179-yYin,Y.P.,2010.Mechanism of apparent dip slide of inclinedbedding rockslide-a case study of Jiweishan rockslidein Wulong,Chongqing.Chinese Journal of Rock Me-chanics and Engineering,29(2):217-226(in Chinesewith English abstract).Zheng,Y.R.,Ye,H.L.,Huang,R.Q.,2009.Analysis and1411地球科学———中国地质大学学报第36卷discussion of failure mechanism and fracture surface ofslope under earthquake.Chinese Journal of Rock Me-chanics and Engineering,28(8):1714-1723(in Chi-nese with English abstract).附中文参考文献胡卸文,黄润秋,施裕兵,等,2009a.唐家山滑坡堵江机制及堰塞坝溃坝模式分析.岩石力学与工程学报,28(1):181-189.胡卸文,罗刚,黄润秋,等,2009b.唐家山滑坡后壁残留山体震后稳定性研究.岩石力学与工程学报,28(11):2349-2359.黄润秋,2009.汶川8.0级地震触发崩滑灾害机制及其地质力学模式.岩石力学与工程学报,28(6):1239-1249.黄润秋,裴向军,李天斌,2008.汶川地震触发大光包巨型滑坡基本特征及形成机理分析.工程地质学报,16(6):730-741.黄润秋,裴向军,张伟锋,等,2009.再论大光包滑坡特征与形成机制.工程地质学报,17(6):725-736.刘传正,2010.重庆武隆鸡尾山危岩体形成与崩塌成因分析.工程地质学报,18(3):297-304.孙萍,张永双,殷跃平,等,2009.东河口滑坡-碎屑流高速远程运移机制探讨.工程地质学报,17(6):737-744.许强,陈建君,冯文凯,等,2009a.斜坡地震响应的物理模拟试验研究.四川大学学报(工程科学版),41(3):266-272.许强,裴向军,黄润秋,等,2009b.汶川地震大型滑坡研究.北京:科学出版社.殷跃平,2010.斜倾厚层山体滑坡视向滑动机制研究———以重庆武隆鸡尾山滑坡为例.岩石力学与工程学报,29(2):217-226.郑颖人,叶海林,黄润秋,2009.地震边坡破坏机制及其破裂面的分析探讨.岩石力学与工程学报,28(8):1714-1723.2411。