人地关系及理论重点

- 格式:ppt

- 大小:438.50 KB

- 文档页数:30

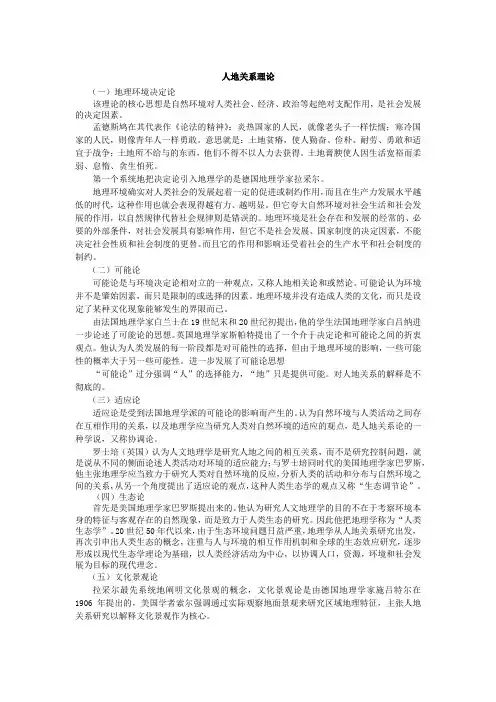

人地关系理论(一)地理环境决定论该理论的核心思想是自然环境对人类社会、经济、政治等起绝对支配作用,是社会发展的决定因素。

孟德斯鸠在其代表作《论法的精神》:炎热国家的人民,就像老头子一样怯懦;寒冷国家的人民,则像青年人一样勇敢。

意思就是:土地贫瘠,使人勤奋、俭朴、耐劳、勇敢和适宜于战争;土地所不给与的东西,他们不得不以人力去获得。

土地膏腴使人因生活宽裕而柔弱、怠惰、贪生怕死。

第一个系统地把决定论引入地理学的是德国地理学家拉采尔。

地理环境确实对人类社会的发展起着一定的促进或制约作用,而且在生产力发展水平越低的时代,这种作用也就会表现得越有力、越明显。

但它夸大自然环境对社会生活和社会发展的作用,以自然规律代替社会规律则是错误的。

地理环境是社会存在和发展的经常的、必要的外部条件,对社会发展具有影响作用,但它不是社会发展、国家制度的决定因素,不能决定社会性质和社会制度的更替。

而且它的作用和影响还受着社会的生产水平和社会制度的制约。

(二)可能论可能论是与环境决定论相对立的一种观点,又称人地相关论和或然论。

可能论认为环境并不是肇始因素,而只是限制的或选择的因素。

地理环境并没有造成人类的文化,而只是设定了某种文化现象能够发生的界限而已。

由法国地理学家白兰士在19世纪末和20世纪初提出,他的学生法国地理学家白吕纳进一步论述了可能论的思想。

英国地理学家斯帕特提出了一个介于决定论和可能论之间的折衷观点。

他认为人类发展的每一阶段都是对可能性的选择,但由于地理环境的影响,一些可能性的概率大于另一些可能性。

进一步发展了可能论思想“可能论”过分强调“人”的选择能力,“地”只是提供可能。

对人地关系的解释是不彻底的。

(三)适应论适应论是受到法国地理学派的可能论的影响而产生的。

认为自然环境与人类活动之间存在互相作用的关系,以及地理学应当研究人类对自然环境的适应的观点,是人地关系论的一种学说,又称协调论。

罗士培(英国)认为人文地理学是研究人地之间的相互关系,而不是研究控制问题,就是说从不同的侧面论述人类活动对环境的适应能力;与罗士培同时代的美国地理学家巴罗斯,他主张地理学应当致力于研究人类对自然环境的反应,分析人类的活动和分布与自然环境之间的关系,从另一个角度提出了适应论的观点,这种人类生态学的观点又称“生态调节论”。

人地关系理论代表人物名称亚里士多德地理环境孟德斯鸠决定论拉采尔可能论白兰士适应论罗士培人类中心论托勒密生态论巴罗斯索尔文化景观论哈特向生产关系决定论和苏联学者唯意志论环境感知论孟德斯鸠文化决定论哈奇庄子“天人和一”观荀子协调论现代科学家理论看法简要评论自然环境决定了人类的生理和心夸张了环境的决定力量,忽视生产力和理特点,是社会生产关系的矛盾是社会发展的根本动力发展的决定要素人和地理环境之间以心理因向来说明人地关系,忽略生产是一种互相作用关系,二者为方式在社会发展中的作用,否认人地关互为因果关系系中人的主导作用人类需要主动地、不断地适应环境对人类指出自然对人类活动的限制,与生物遗传的限制,也说明人类的适应不一样,是经过对社会环境的作用的文化发展对自然环境可能性和环境变化的适应人是宇宙的中心过分夸张了地理环境对人类的影响,是对人地关系的一种极端认识人是中心命题,应当重申了人地关系中人注意人类对自然环境对环境的认识和适应的反响一个特定的人群,有其独有的文化,在其重申经过实质察看地长久活动的地区内,面景观来研究地区地必定会创建出一种适应环境的理特点地表特点都否认了人类社会和过分重申人的主观能地理环境之间存在相动性,以为“谋事在人”,会致使滥用互关系自然资源,最后遇到大自然的报复人对自然环境关系中研究各样文化公司尤其是决议人的环境感的各样可能性进行选知就是一种重要的人择时受环境感知影响地关系人对地的影响和利用程度取决于文化发展人失掉对自己实践的的程度,人类的文化能够改变主导和控制作用自然人与自然处于一个整体中,天人关系是由人类应按照自然、合理利用自然,反应自然规律联系的,人真实的“人地关系”与环境之间不是对峙而是一致的提早协调人地关系是协调论比过去的人地关系理论都要完美全人类最紧急的务,人地关系和科学,它表示人与自然的和睦关系问和睦日趋受重视题上,人类的认识已从被动跃到主动。

人文地理学重点整理一、人文地理学的研究对象和范围:1.人地关系:研究人类活动与地球表层空间的相互关系,包括人类对地理环境的利用、改造和适应等。

2.文化地理学:研究人类文化现象在地理空间上的表现,包括语言、宗教、风俗习惯等。

3.城市地理学:研究城市空间的形成、功能和变化,包括城市居民的分布、经济活动等。

4.农业地理学:研究农业活动与地理环境的关系,包括土地利用、农业生产方式等。

5.旅游地理学:研究旅游活动对地理环境的影响,包括旅游资源的开发与保护等。

6.人口地理学:研究人口的分布、迁移和组成等,包括人口数量、结构和空间分布等。

二、人文地理学的主要理论和方法:1.空间分析:通过地图、图表等方式对地理空间进行定量和定性分析,揭示人类活动的地理规律。

2.地理信息系统(GIS):运用计算机技术和地理定位信息对地理数据进行存储、管理、分析和可视化呈现。

3.区位理论和中心-边缘理论:研究地理空间上不同地区的发展差异和地位,揭示经济、政治和文化的关系。

4.社会文化地理学:研究社会和文化现象在地理空间上的分布和变化,关注地理环境对社会和文化的影响。

5.地理心理学:研究人类对地理环境的感知、态度和行为,揭示人地关系的心理机制。

6.历史地理学:研究历史时期地理环境变化对社会和文化发展的影响。

三、人文地理学的研究领域:1.城市发展与规划:研究城市的起源、发展、布局和规划,关注城市的经济、政治和社会变化。

2.农业与农村发展:研究农业生产、农村社会和农村经济的变化,关注农村地区的城乡差距和农民问题。

3.旅游与文化遗产:研究旅游业的发展和影响,关注旅游资源的开发与保护,以及文化遗产的价值和利用。

4.人口与移民:研究人口的分布、数量和结构,关注人口迁移和城市化进程的影响。

5.社会与文化地理:研究社会和文化现象在地理空间的表现和变化,关注地理环境对社会和文化的影响。

6.城乡差距与区域发展:研究不同地区的经济、政治和社会发展差异,关注区域发展的不平衡问题。

第三节人文地理学的基本理论一、人地关系论人地关系论是人文地理学研究的核心问题,是人文地理学的重要理论基础。

1、人地关系中的“人”和“地”人地关系中的“人”是指人类而言,包括个体的人和人类社会两方面,“地”指地理环境,包括自然环境和社会环境两方面。

人文地理学研究人地关系,即是要探讨人与地理环境在各自发展中的相互影响和制约关系。

从人类政治、经济、文化和社会等各种活动的角度出发,探讨不同社会发展阶段和不同社会环境下人类与自然环境之间的相互联系和影响。

2、人地关系的现实表现在人类生产方面:自然环境提供了人类生产活动必需的各种物质基础,它决定了各种生产活动的内容;自然环境以其提供资源的数量和质量影响人类生产活动的程度;以其资源的空间组合特点影响人类生产活动的地域分工;社会环境与自然环境的结合对人类经济发展产生影响;人类产生活动导致自然环境质量下降和自然资源数量减少等负面影响。

在人类生活方面:自然环境对人类生活习惯、生理特点和心理特点均有影响。

表现在不同的环境中人们生活习惯有很大差异,如北方人爱面食,南方人喜欢大米;不同的自然环境对人类生理特征产生影响,如人种的差异;不同的自然地理环境对人类心理和精神的影响,如恶劣不利环境使人奋进和抗争,而舒适环境易使人安于现状3、人地关系理论的各种观点(1)环境决定论:拉采尔(2)或然论和可能论:白兰士(3)适应论、协调论与和谐论:美国学者巴罗斯提出“适应论”;英国学者罗士培提出“协调”思想;20世纪60年代和谐论得以确认。

4、人地关系的实质(1)人类社会存在于自然环境之中,两者密切联系和相互作用,属于一种动态的变化关系;(2)人地相互作用中,人具有主动性和积极的一面;(3)人类应有目的地去保护自然环境和协调人地关系。

二、区位论1、区位论的基本概念区位论产生于德国。

社会中人类进行活动,必须选择各种场所,场所的基本属性之一是位置,多数人将区位解释为占什么样的位置。

区位活动是人类活动的最基本行为,只有在最佳场所下活动,才能取得最佳效果。

我看人地关系理论摘 要:随着人类社会发展与进步,人类与赖以生存的环境之间的关系也处于不断变化的过程中。

同时,对人地关系的认识也相应地经历了一个发展和演变的历史。

本文通过对人类社会发展的近现代阶段的人地关系的理论的阐述和分析,提出人地关系协调的重要性及协调人地关系中应遵循的规律。

关键词:人地关系;演变;协调发展人类社会自诞生以来,就开始了对自然环境和自然资源的开发与利用。

随着人口的增长和社会生产力的发展,人类对自然资源开发利用的深度和广度越来越大,人类 活动对环境的影响,由弱变强,由小到大,由局部到全球。

与此同时,人地关系思想也在不断进步与深化。

1 人地关系概念人地关系,即人类社会和自然环境的关系。

《人文地理学》里说:“人”是指在一定生产方式下,在一定地域空间上从事各种生产活动或社会活动的人;“地”是指与人类活动有密切关系的、无机与有机自然界诸要素有规律结合的、存在着地域差异、在人的作用下已经改变了的地理环境。

人地关系是指人类与自然环境之问互感互动的关系,一方面反映了自然条件对人类生活的影响与作用,另一方面表达了人类对自然现象的认识与把握,以及人类活动对自然环境的顺应与抗衡。

2 人地关系的演变随着人类的进化,人类逐渐开始由听命于自然到利用自然到征服自然,而后转变为人地和谐共处的思想。

不同时期,由于人们认识能力的差异,受意识的支配,人地关系表现出不同的特点。

2.1近代地理学中的人地关系理论在漫长的中世纪,宗教神学统治着西欧思想界和学术界。

凡是违背宗教教条的一切言论和学说,都被斥之为异端学说。

正如恩格斯指出,当时“科学只是教会的恭顺的婢女,它不得超越宗教信仰所规定的界限,因此根本不是科学” [1]。

文艺复兴运动是欧洲知识界世界观的根本变革运动。

文艺复兴后以哥白尼为先导的欧洲科学革命为近代地理学创立了科学和哲学基础,而地理大发现以来的人类的广泛的地理活动以及产业革命后资本主义经济的高速发展都推动着不同人地关系理论的出现。