2021新高考历史二轮复习:微专题1 中国古代的户籍制度与社会治理

- 格式:pptx

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:10

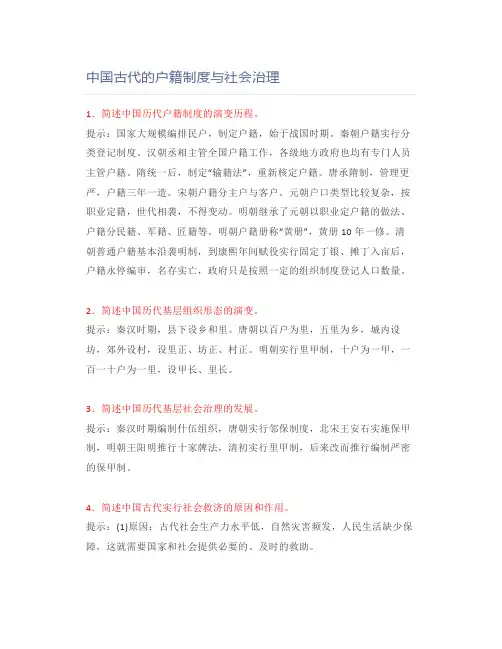

中国古代的户籍制度与社会治理1.简述中国历代户籍制度的演变历程。

提示:国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。

秦朝户籍实行分类登记制度。

汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

隋统一后,制定“输籍法”,重新核定户籍。

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

宋朝户籍分主户与客户。

元朝户口类型比较复杂,按职业定籍,世代相袭,不得变动。

明朝继承了元朝以职业定户籍的做法、户籍分民籍、军籍、匠籍等。

明朝户籍册称“黄册”,黄册10年一修。

清朝普通户籍基本沿袭明制,到康熙年间赋役实行固定丁银、摊丁入亩后,户籍永停编审,名存实亡,政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

2.简述中国历代基层组织形态的演变。

提示:秦汉时期,县下设乡和里。

唐朝以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

3.简述中国历代基层社会治理的发展。

提示:秦汉时期编制什伍组织,唐朝实行邻保制度,北宋王安石实施保甲制,明朝王阳明推行十家牌法,清初实行里甲制,后来改而推行编制严密的保甲制。

4.简述中国古代实行社会救济的原因和作用。

提示:(1)原因:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(2)作用:社会救济为民众提供了一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。

5.简述中国古代社会救济制度的发展历程。

提示:汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

隋唐时期政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。

宋朝以降,宗族内部的救助活动逐渐兴起。

明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

6.简述中国历代社会救济的特点。

提示:(1)历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间社会处于辅助地位。

(2)在古代社会,政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

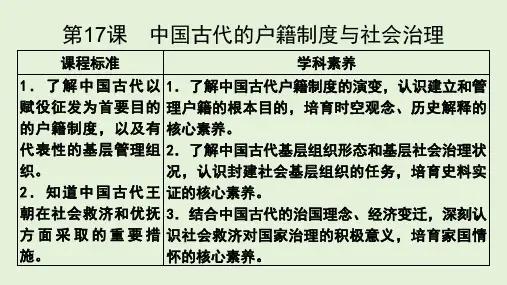

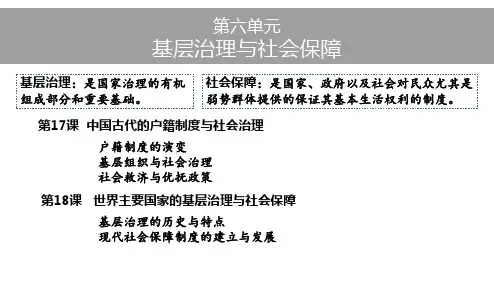

基层治理与社会保障中国古代的户籍制度与社会治理教学设计一、教材分析本课是人教统编版选择性必修1《国家制度与社会治理》第六单元第17课《中国古代的户籍制度与社会治理》,本课通过三个子目(历代户籍制度演变、历代基层组织与社会治理、历代社会救济与优抚政策)讲述了中国古代的户籍制度与社会治理的演变历程。

在本节微课中,主要引导学生学习探究中国古代户籍制度的演变过程及演变规律。

二、教学目标1、学会从不同时空、多种角度分析历代政府管理户籍的背景;引导学生认识中国古代户籍制度的发展演变。

通过教师对知识内容的深入讲解,使学生充分把握课程知识以及培养历史思维能力。

2、学习“大索貌阅”、主户与客户、黄册,摊丁入亩等历史概念;通过统编教材中“材料研读”和“相关史事”等内容,培养学生分析史料,研读史实的能力,从而掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法,形成客观而全面的历史认识,从而培育学生发现历史问题,解决历史问题的能力。

3、分析归纳古代户籍制度发展演变的特点,学会评价户籍制度的历史作用通过对课程内容的学习,能够认识中国古代历代王朝进行社会治理的优秀措施以及感悟先辈的聪明智慧,并能够联系起来,使学生养成正确的历史时空观念。

三、教学重难点重点:了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度难点:正确认识中国古代户籍制度演变的特点和影响;四、教学方法1、史料分析法:综合运用图片与文字史料2、问题探究法:小组合作探究深层次问题五、教学过程环节一:问题导入老师提问:当代中国政府如何掌握人口情况?学生:人口普查、户口本、身份证老师:同学们回答得非常好,户口在当下我们的生活中有着重要的作用,是我们每个家庭都有的,这是当下我们国家户籍管理的方法,那么在古代是如何对户口进行管理的呢?今天我们就来学习一下。

环节二:讲授新课任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

老师:请同学们用三到五分钟的时间阅读课本第一子目的内容,完成本节课的第一个学习任务,概括指出战国到随堂时期户籍制度演变的历程如何?老师:同学们时间差不多了,让我们检验一下大家的学习成果。

专题三基层治理与社会保障一、中国古代的户籍制度与社会治理(一)户籍制度演变1.含义:户籍制度指中国封建社会对全国人口进行管理,并据以征调赋税、劳役和征集兵员以及区分人户职业和等级的重要制度。

2.演变:(1)战国时期:国家大规模编排民户,制定户籍。

无论男女,都在政府的簿籍上有登记。

(2)秦朝:户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

(3)汉朝:①管理者:丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

②措施:户籍上要登记姓名、性别、年龄、籍贯、身份、状貌等内容;政府定期进行人口调查。

(4)隋朝:制定“输籍法”,重新核定户籍。

(5)唐朝:户籍三年一造;“刮户”,即政府通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来。

(6)宋朝:户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

(7)元朝:户口类型复杂,按职业划分;一旦定籍,就得“各安生理”,世代相袭,不得变动。

(8)明朝:继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

明朝户籍册称“黄册”。

(9)清朝:名存实亡。

原因:政府赋役倾向于向土地摊派,户籍管理相对松弛;到康熙年间赋役实行固定丁银、摊丁入亩后,户籍永停编审。

(二)历代基层组织形态与基层社会治理1.基层组织形式(1)机构:县是最基层的行政机构,县下设乡和里。

(2)官吏职责:乡设三老,掌教化;设啬夫,掌狱讼、赋税;设游徼,掌捕盗。

里设里正。

乡里之外有亭,设亭长,负责传递政令和维护治安。

(3)基层官吏产生方式:乡官、里正、亭长都由本地有产业、有德行的人担任。

(4)发展:①唐朝:以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

②明朝:实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

2.基层监督机制(1)秦汉时期:什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

(2)唐朝:邻保制度,以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督。

第六单元基层治理与社会保障系第17课中国古代的户籍制度与社会治理【单元课标】通过本单元学习,了解中国古代的户籍制度、基层管理和社会救济,了解西方主要国家基层治理的特点,了解现代社会保障制度的产生极其实行情况。

【知识梳理】中国古代的基层治理以户籍管理与基层组织构建为基础,两者有区别又密切相关,户籍的建造与管理一般以基层组织为单位进行,既保证赋役征发,也维护社会稳定。

中国古代的社会保障主要由政府主导,社会参与,在封建社会后期,宗族以及社会公益性组织的作用越来越大。

西欧中世纪的基层治理以庄园和城市为中心,近代以来也一直强调基层自治。

现代发达国家基本构建起了完善的社会保障体系,保证了社会的稳定与发展。

一、历代户籍制度演变1、国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。

秦献公十年(公元前375年),“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

无论男女,都在政府的簿籍上有登记。

2、秦朝的户籍实行分类登记制度, 除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

秦末,刘邦攻入秦都咸阳,萧何注意搜集丞相与御史府中的“律令图书”,因而能够了解秦朝的山川险要、郡县户口。

3、汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

政府为掌握人口数,也会定期进行人口调查。

东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,地主豪强与国家争夺人口,户籍散乱。

4、魏晋南北朝:西晋重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况、装订成册,称为“黄籍”。

东晋对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”登记,不征收赋役。

东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居糊口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

5、隋统一后,制定“输籍法”,重新核定户籍。

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

6、宋朝户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。