第七次人口普查长表指标解释

- 格式:pdf

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:10

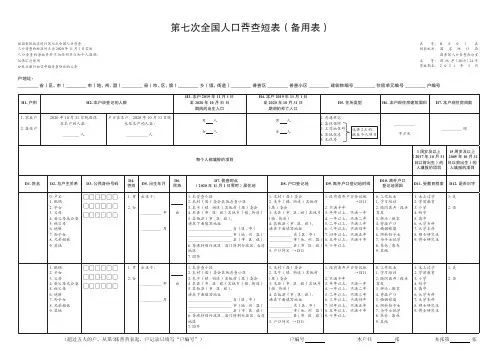

第七次全国人口普查短表(备用表)经国务院批准进行第七次全国人口普查人口普查的标准时点为2020年11月1日零时人口普查的原始资料不向任何单位和个人提供,仅供汇总使用公民应履行如实申报普查项目的义务表号:制表机关:文号:有效期至:R601表国家统计局国务院人口普查办公室国统字〔2019〕24号2021年3月户地址:_________省(区、市)_________市(地、州、盟)_________县(市、区、旗)_________乡(镇、街道)_________普查区_________普查小区_________建筑物编号_________住房单元编号_________户编号H1.户别H2.本户应登记的人数H3.本户2019年11月1日至2020年10月31日期间的出生人口H4.本户2019年11月1日至2020年10月31日期间的死亡人口H5.住所类型H6.本户现住房建筑面积H7.本户现住房间数1.家庭户2.集体户2020年10月31日晚居住在本户的人数:________人户口在本户,2020年10月31日晚未住本户的人数:__________人男人女人男人女人1.普通住宅2.集体住所3.工作地住所4.其他住房5.无住房__________平方米__________间每个人都填报的项目3周岁及以上(2017年10月31日以前出生)的人填报的项目15周岁及以上(2005年10月31日以前出生)的人填报的项目D1.姓名D2.与户主关系D3.公民身份号码D4.性别D5.出生年月D6.民族D7.普查时点(2020年11月1日零时)居住地D8.户口登记地D9.离开户口登记地时间D10.离开户口登记地原因D11.受教育程度D12.是否识字0. 户主1. 配偶2. 子女3. 父母4. 岳父母或公婆5. 祖父母6. 媳婿7. 孙子女8. 兄弟姐妹9. 其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□1. 男2. 女出生于:__________年__________月族1. 本普查小区2. 本村(居)委会其他普查小区3. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会4. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)5. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址_____________________省(区、市)_____________________市(地、州、盟)_____________________县(市、区、旗)6. 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区7. 国外1. 本村(居)委会2. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会3. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)4. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址___________省(区、市)___________市(地、州、盟)___________县(市、区、旗)5. 户口待定→D111. 没有离开户口登记地 →D112. 不满半年3. 半年以上,不满一年4. 一年以上,不满二年5. 二年以上,不满三年6. 三年以上,不满四年7. 四年以上,不满五年8. 五年以上,不满十年9. 十年以上0. 工作就业1. 学习培训2. 随同离开/投亲靠友3. 拆迁/搬家4. 寄挂户口5. 婚姻嫁娶6. 照料孙子女7. 为子女就学8. 养老/康养9. 其他1. 未上过学2. 学前教育3. 小学4. 初中5. 高中6. 大学专科7. 大学本科8. 硕士研究生9. 博士研究生1. 是2. 否1. 配偶2. 子女3. 父母4. 岳父母或公婆5. 祖父母6. 媳婿7. 孙子女8. 兄弟姐妹9. 其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□1. 男2. 女出生于:__________年__________月族1. 本普查小区2. 本村(居)委会其他普查小区3. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会4. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)5. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址_____________________省(区、市)_____________________市(地、州、盟)_____________________县(市、区、旗)6. 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区7. 国外1. 本村(居)委会2. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会3. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)4. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址___________省(区、市)___________市(地、州、盟)___________县(市、区、旗)5. 户口待定→D111. 没有离开户口登记地 →D112. 不满半年3. 半年以上,不满一年4. 一年以上,不满二年5. 二年以上,不满三年6. 三年以上,不满四年7. 四年以上,不满五年8. 五年以上,不满十年9. 十年以上0. 工作就业1. 学习培训2. 随同离开/投亲靠友3. 拆迁/搬家4. 寄挂户口5. 婚姻嫁娶6. 照料孙子女7. 为子女就学8. 养老/康养9. 其他1. 未上过学2. 学前教育3. 小学4. 初中5. 高中6. 大学专科7. 大学本科8. 硕士研究生9. 博士研究生1. 是2. 否选择2-5的,跳至个人项目(超过五人的户,从第2张普查表起,户记录只填写“户编号”) 户编号 本户共 张 本张第 张每个人都填报的项目3周岁及以上(2017年10月31日以前出生)的人填报的项目15周岁及以上(2005年10月31日以前出生)的人填报的项目D1.姓名D2.与户主关系D3.公民身份号码D4.性别D5.出生年月D6.民族D7.普查时点(2020年11月1日零时)居住地D8.户口登记地D9.离开户口登记地时间D10.离开户口登记地原因D11.受教育程度D12.是否识字2. 子女3. 父母4. 岳父母或公婆5. 祖父母6. 媳婿7. 孙子女8. 兄弟姐妹9. 其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□1. 男2. 女出生于:__________年__________月族1. 本普查小区2. 本村(居)委会其他普查小区3. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会4. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)5. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址_____________________省(区、市)_____________________市(地、州、盟)_____________________县(市、区、旗)6. 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区7. 国外1. 本村(居)委会2. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会3. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)4. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址___________省(区、市)___________市(地、州、盟)___________县(市、区、旗)5. 户口待定→D111. 没有离开户口登记地 →D112. 不满半年3. 半年以上,不满一年4. 一年以上,不满二年5. 二年以上,不满三年6. 三年以上,不满四年7. 四年以上,不满五年8. 五年以上,不满十年9. 十年以上0. 工作就业1. 学习培训2. 随同离开/投亲靠友3. 拆迁/搬家4. 寄挂户口5. 婚姻嫁娶6. 照料孙子女7. 为子女就学8. 养老/康养9. 其他1. 未上过学2. 学前教育3. 小学4. 初中5. 高中6. 大学专科7. 大学本科8. 硕士研究生9. 博士研究生1. 是2. 否2. 子女3. 父母4. 岳父母或公婆5. 祖父母6. 媳婿7. 孙子女8. 兄弟姐妹9. 其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□1. 男2. 女出生于:__________年__________月族1. 本普查小区2. 本村(居)委会其他普查小区3. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会4. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)5. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址_____________________省(区、市)_____________________市(地、州、盟)_____________________县(市、区、旗)6. 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区7. 国外1. 本村(居)委会2. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会3. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)4. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址___________省(区、市)___________市(地、州、盟)___________县(市、区、旗)5. 户口待定→D111. 没有离开户口登记地 →D112. 不满半年3. 半年以上,不满一年4. 一年以上,不满二年5. 二年以上,不满三年6. 三年以上,不满四年7. 四年以上,不满五年8. 五年以上,不满十年9. 十年以上0. 工作就业1. 学习培训2. 随同离开/投亲靠友3. 拆迁/搬家4. 寄挂户口5. 婚姻嫁娶6. 照料孙子女7. 为子女就学8. 养老/康养9. 其他1. 未上过学2. 学前教育3. 小学4. 初中5. 高中6. 大学专科7. 大学本科8. 硕士研究生9. 博士研究生1. 是2. 否2. 子女3. 父母4. 岳父母或公婆5. 祖父母6. 媳婿7. 孙子女8. 兄弟姐妹9. 其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□1. 男2. 女出生于:__________年__________月族1. 本普查小区2. 本村(居)委会其他普查小区3. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会4. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)5. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址_____________________省(区、市)_____________________市(地、州、盟)_____________________县(市、区、旗)6. 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区7. 国外1. 本村(居)委会2. 本乡(镇、街道)其他村(居)委会3. 本县(市、区、旗)其他乡(镇、街道)4. 其他县(市、区、旗),请在下面填写地址___________省(区、市)___________市(地、州、盟)___________县(市、区、旗)5. 户口待定→D111. 没有离开户口登记地 →D112. 不满半年3. 半年以上,不满一年4. 一年以上,不满二年5. 二年以上,不满三年6. 三年以上,不满四年7. 四年以上,不满五年8. 五年以上,不满十年9. 十年以上0. 工作就业1. 学习培训2. 随同离开/投亲靠友3. 拆迁/搬家4. 寄挂户口5. 婚姻嫁娶6. 照料孙子女7. 为子女就学8. 养老/康养9. 其他1. 未上过学2. 学前教育3. 小学4. 初中5. 高中6. 大学专科7. 大学本科8. 硕士研究生9. 博士研究生1. 是2. 否申报人(签字): 普查员(签字): 填报日期:11月 日。

第七次人口普查知识学习资料

一、为什么要开展第七次全国人口普查?

定期开展人口普查,是《统计法》和《全国人口普查条例》的明确规定。

第七次全国人口普查是在特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查,具有重要而深远的意义。

开展第七次全国人口普查,是摸清全国和我市人口家底的重要手段;是推动经济高质量发展的内在要求;是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。

二、第七次全国人口普查的对象包括哪些?

普查对象是普查标准时点在境内的自然人以及在境外但未定居的公民,不包括在境内短期停留的境外人员。

三、第七次全国人口普查的主要内容有哪些?

这次普查登记的内容与上一次普查大体保持一致,主要调查人口和住户的基本情况,包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。

第1篇一、前言根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,我国于2020年11月1日零时起开展了第七次全国人口普查。

本次普查全面查清了我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为科学制定国民经济和社会发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了重要依据。

本报告将基于第七次全国人口普查数据,对人口普查结果进行深入分析,旨在为政府、社会和学术界提供参考。

二、人口总量与增长1. 人口总量根据第七次全国人口普查数据,我国总人口为14.11亿人,较2010年第六次人口普查的13.39亿人增加了7100多万人,增长率为5.38%。

其中,男性人口为7.23亿人,女性人口为6.88亿人。

2. 人口增长速度我国人口增长速度有所放缓。

从2010年到2020年,我国人口年均增长率为0.53%,较上一个十年(2000-2010年)的0.57%有所下降。

这表明我国人口增长进入新常态。

三、人口结构1. 年龄结构(1)0-14岁人口:我国0-14岁人口为2.64亿人,占总人口的18.54%。

与2010年相比,0-14岁人口比重上升1.35个百分点。

(2)15-59岁人口:我国15-59岁人口为8.96亿人,占总人口的63.35%。

与2010年相比,15-59岁人口比重下降6.79个百分点。

(3)60岁及以上人口:我国60岁及以上人口为2.64亿人,占总人口的18.70%。

与2010年相比,60岁及以上人口比重上升5.44个百分点。

2. 性别结构我国男性人口为7.23亿人,女性人口为6.88亿人,性别比为104.61。

与2010年相比,性别比有所下降。

3. 城乡结构我国城镇人口为9.01亿人,占总人口的63.89%。

与2010年相比,城镇人口比重上升14.21个百分点。

四、人口分布1. 地区分布(1)东部地区:我国东部地区人口为4.44亿人,占总人口的31.82%。

与2010年相比,东部地区人口比重上升2.15个百分点。

2020年第七次人口普查知识点01开展第七次全国人口普查有什么重大意义?定期开展人口普查,是《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的明确规定。

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查,具有重要而深远的意义。

开展第七次全国人口普查,是摸清我国人口家底的重要手段。

我国已进行过六次人口普查,世界各国也都定期开展人口普查。

当前,中国特色社会主义进入新时代,及时开展人口普查,全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况,既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础,也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。

开展第七次全国人口普查,是推动经济高质量发展的内在要求。

当前,我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情,摸清人力资源结构信息,才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持。

开展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。

自2010年第六次全国人口普查以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著改变,出现重要转折性变化,人口总规模增长惯性减弱,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深。

开展人口普查,了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。

02这次普查的主要内容是什么?这次普查主要调查人口和住户的基本情况,包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。

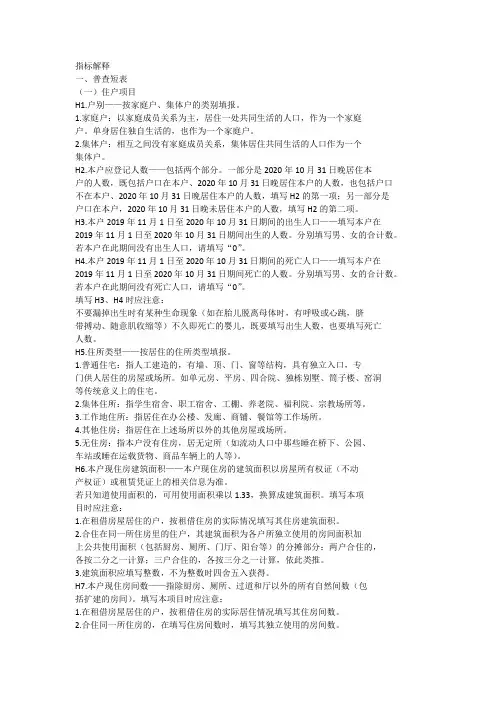

指标解释一、普查短表(一)住户项目H1.户别——按家庭户、集体户的类别填报。

1.家庭户:以家庭成员关系为主,居住一处共同生活的人口,作为一个家庭户。

单身居住独自生活的,也作为一个家庭户。

2.集体户:相互之间没有家庭成员关系,集体居住共同生活的人口作为一个集体户。

H2.本户应登记人数——包括两个部分。

一部分是2020年10月31日晚居住本户的人数,既包括户口在本户、2020年10月31日晚居住本户的人数,也包括户口不在本户、2020年10月31日晚居住本户的人数,填写H2的第一项;另一部分是户口在本户,2020年10月31日晚未居住本户的人数,填写H2的第二项。

H3.本户2019年11月1日至2020年10月31日期间的出生人口——填写本户在2019年11月1日至2020年10月31日期间出生的人数。

分别填写男、女的合计数。

若本户在此期间没有出生人口,请填写“0”。

H4.本户2019年11月1日至2020年10月31日期间的死亡人口——填写本户在2019年11月1日至2020年10月31日期间死亡的人数。

分别填写男、女的合计数。

若本户在此期间没有死亡人口,请填写“0”。

填写H3、H4时应注意:不要漏掉出生时有某种生命现象(如在胎儿脱离母体时,有呼吸或心跳,脐带搏动、随意肌收缩等)不久即死亡的婴儿,既要填写出生人数,也要填写死亡人数。

H5.住所类型——按居住的住所类型填报。

1.普通住宅:指人工建造的,有墙、顶、门、窗等结构,具有独立入口,专门供人居住的房屋或场所。

如单元房、平房、四合院、独栋别墅、筒子楼、窑洞等传统意义上的住宅。

2.集体住所:指学生宿舍、职工宿舍、工棚、养老院、福利院、宗教场所等。

3.工作地住所:指居住在办公楼、发廊、商铺、餐馆等工作场所。

4.其他住房:指居住在上述场所以外的其他房屋或场所。

5.无住房:指本户没有住房,居无定所(如流动人口中那些睡在桥下、公园、车站或睡在运载货物、商品车辆上的人等)。

第七次全国人口普查问题解答之四——关于虚拟普查小区和虚拟建筑物一、虚拟普查小区和虚拟建筑物的设立问题对大规模连片拆迁区域内户口未迁的户,高校、人才交流中心、机关、企事业单位等集中管理的空挂的大量集体户口,以及其他经反复核实确实无法落实到普查小区的大量户籍人口,可由乡级普查办公室提出,经县级普查办公室核准后,在数据处理平台给指定的普查区设立一个或多个虚拟普查小区。

为避免数据丢失,虚拟普查小区登记对象数量限制同普通小区,一般不超过2000人。

虚拟普查小区由街道级业务管理员建立,建立完即可进行任务分配。

对普查小区内少量无法落在实有建筑物的人口(如居无定所人员)和户口,可在数据采集程序中新增虚拟建筑物,每个普查小区只能设立一个虚拟建筑物,建筑物编号统一设定为“0000”。

虚拟建筑物由普查员在数据采集程序中设立。

二、虚拟普查小区和虚拟建筑物的填报要求虚拟普查小区分为两种,小区编码分别为850-899和900-999。

其中850-899的虚拟普查小区专门用于报送监狱、看守所的普查资料,通过平台统一导入;900-999虚拟普查小区和虚拟建筑物用于问题一所列各种情况填报,必须通过数据采集程序录入报送。

对于850-899编码的虚拟小区,小区规模不受2000人的限制;对于900-999编码的虚拟普查小区和虚拟建筑物,填报要求同正常普查小区,每户最多填报20人,每个小区最多填报2000人。

登记住户的住所类型统一填写为“无住房”。

三、虚拟普查小区和虚拟建筑物的项目填报问题900-999虚拟普查小区和虚拟建筑物中普查对象填报的指标与正常普查小区的短表相同。

对于无法联系的空挂户口人口,普查员在填报相关指标时,应本着实事求是的原则,通过查找公安、民政、所在单位等相关记录或走访熟悉当地情况的群众,力争获取其真实、详细的信息,尽量避免不经了解随意填报。

对于几经查找确实无法获得居住地信息的全户外出半年以上的户,普查员在报经上级普查机构确认后,可以留空不填短表D7项。

2021第七次全国人口普查结果最新数据公布全国人口普查是由国家来制订统一的开展时间节点和统一的方法、项目、调查表,第七次全国人口普查结果已经公布,下面就是小编给大家带来的2021第七次全国人口普查结果最新数据公布参考,希望能帮助到大家!目录第七次全国人口普查基本情况第七次全国人口普查,中国在2020年开展的全国人口普查。

普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。

普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。

普查主要调查人口和住户的基本情况,内容包括:姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

2019年11月,国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

2021年5月11日,第七次全国人口普查结果公布,全国人口共141178万人。

第七次全国人口普查主要数据(一)人口总量。

全国人口[注]共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据,下同)的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。

数据表明,我国人口10年来继续保持低速增长态势。

(二)户别人口。

全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人;集体户2853万户,集体户人口为11897万人。

平均每个家庭户的人口为2.62人,比2010年的3.10人减少0.48人。

家庭户规模继续缩小,主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善年轻人婚后独立居住等因素的影响。

(三)人口地区分布。

东部地区人口占39.93%,中部地区占25.83%,西部地区占27.12%,东北地区占6.98%。

普查表长表指标解释(普查员手册49页或者是工作手册25页)(一)按户填报的项目按户填报的项目要求所有的户(家庭户和集体户)都填报。

H1.户编号填写各户在《户主姓名底册》上的“户编号”。

如果在登记时,发现某户为空户,该户“户编号”作废,本普查小区的其他住户不再使用这个“户编号”。

如果在登记时,发现某户中实际居住着两户,其中一户使用原来的“户编号”,另一户的“户编号”为本普查小区最大户编号(除600以上)后顺延;居住三户或以上的,依次类推。

全户死亡户的户编号填写“999”。

全户死亡的户,除填写“H1.户编号”外,只填写“H4_2.2009.11.1-2010.10.31 死亡人口”,其他户记录和人记录项目均不再登记。

在一个普查小区中,每一户都必须对应一个户编号,且只对应一个户编号。

H2.户别按家庭户、集体户的类型圈填。

1.家庭户:以家庭成员关系为主,居住一处共同生活的人口,作为一个家庭户。

单身居住独自生活的,也作为一个家庭户。

2.集体户:相互之间没有家庭成员关系,集体居住共同生活的人口作为一个集体户。

比如:大专院校、机关事业单位、人才交流中心、工厂、娱乐场所等H3.本户应登记人数包括两个部分。

一部分是2010年10月31日晚居住本户的人数,既包括户口在本户、2010年10月31日晚居住本户的人数,也包括户口不在本户、2010年10月31日晚居住本户的人数,填写H3的第一项;另一部分是户口在本户,2010年10月31日晚未居住本户的人数,填写H3的第二项。

注意:第一项+第二项=需要填写人记录数。

H4.2009.11.1.—2010.10.31.出生人口和死亡人口填写本户在2009年11月1日至2010年10月31日期间出生和死亡的人数。

分别填写男、女的合计数。

特别注意不要漏掉出生时有某种生命现象(如在胎儿脱离母体时,有呼吸或心跳,脐带搏动、随意肌收缩等),不久即死亡的婴儿,既要填写出生数,也要填写死亡数。

2021年第七次人口普查后各省会城市人口最新数据一、省会城市人口增长情况近日各地陆续公布第七次全国人口普查省市人口数据,从已经公布的省份来看人口进一步向大城市集中是主要趋势,而从各城市的发展情况来看整体变化不大,国内城市的总体格局基本确定。

考虑到未来我国人口增长速度还可能进一步放缓进入极低增长模式,对于国内的很多城市来说进一步大量增长人口的窗口期已经快要结束。

从结果来看一线城市格局依然稳固,北京上海广州深圳在人口、经济体量、城市规模上的地位明显优于其他城市,而往下则是以成都、武汉、杭州为代表的二线城市,这些城市当中成都在某种程度上是最有可能跻身“北上广深”之列的二线省会,考虑到成都约2000万规模的人口以及四川这个广袤的经济腹地,再加上国家在京津冀、长三角和粤港澳大湾区之后,布局成渝双城经济圈为中国经济增长“第四极”,未来的发展潜力极大。

实际上从2014年以后各内地省会城市越来越重视人口迁入指标,并通过各种各样的人才吸引政策刺激人口回流。

从七普的调查结果来看,强省会模式+人才吸引政策的确使得大量的人口从沿海向内陆回流,同时也将省内下属地级市人口快速向省会集中。

例如西安2010-2020年间常住人口从847万猛增至1295万,人口增长了400万人以上,而整个陕西仅增长300余万人,另外人口增长超过300万人以上的城市还有长沙、郑州,成都等,这些城市所在的省份都在积极推行强省会战略并且取得了明显成效,省会城市人口占全省的比重十年内提升了3%以上。

二、省会首位度进一步提高要想留住省内人口,就必须打造一个在全国范围内有竞争力的“明星城市”,这已经成为了许多中西部省份的共识。

事实上中西部省会留住省内人才甚至吸收外来人口不仅仅要靠更低的房地产价格和生活成本,关键还是有没有能容纳人口回乡就业的岗位。

近年来一些省内经济发展偏向均衡的省份如福建、山东、南京等都在努力提高省会城市的首位度,强省会的作用是显而易见的,并且往后仍是大部分省的共识,以“强省会”推动区域发展、竞逐战略、参加城市竞争,还是时下的不二选择。

2022年第3期(总第252期)人口与经济POPULATION &ECONOMICS No.3,2022(Tot.No.252)人口视角下中国城市收缩的演变特征与时空格局 基于第七次全国人口普查公报数据的分析宫㊀攀,张㊀槊,王文哲(青岛科技大学经济与管理学院,山东青岛266061)收稿日期:2021-10-05;修订日期:2022-01-29基金项目:教育部人文社科规划基金项目 基于经济梯度推移的城市蔓延时空特征及演变机理研究 (19YJAZH020)㊂作者简介:宫攀,管理学博士,青岛科技大学经济与管理学院副教授;张槊(通讯作者),青岛科技大学经济与管理学院硕士研究生;王文哲,青岛科技大学经济与管理学院硕士研究生㊂摘㊀要:人口是城市发展的关键要素,人口规模的变化及其结构特征关系到城市的兴衰㊂以近三次人口普查数据识别收缩型城市,揭示其人口结构特征,并利用Dagum 基尼系数㊁标准差椭圆等方法分析我国 七普 期间城市收缩时空演化的新趋势㊁新格局与新特点㊂研究发现:城市收缩与城镇化快速发展并存,且收缩型城市呈现出更加明显的老龄化和劳动年龄人口短缺趋势,收缩型城市的人口问题与异地城镇化问题交织,制约其进一步发展;我国人口收缩型城市数量增多且收缩强度增加,收缩区域呈现扩散态势,城市收缩重心与人口分布重心偏移趋势相异;城市收缩在向外扩散的同时在空间上还具有集聚特征,同时区域间的人口分布差异在一定程度上揭示了人口收缩型城市呈蔓延式扩散的内在动因㊂基于以上,文章认为:收缩型城市需 开源 与 节流 双策并施,从要素积累的增长模式转向以改善经济效率为主的经济增长方式,提高经济增长质量,同时完善社会保障与养老服务体系,抑制人才流失,通过兜底性保障政策缓解老龄化带来的社会负担过重问题;面对收缩型城市的扩散趋势以及人口越发集聚的分布趋势,可以通过做大做强都市圈实现抑制城市收缩现象的蔓延和人口的过度集聚;区域均衡发展是缓解城市收缩蔓延趋势的一项长期工作㊂关键词:第七次全国人口普查;城市收缩;Dagum 基尼系数;标准差椭圆中图分类号:C922㊀文献标识码:A ㊀文章编号:1000-4149(2022)03-0001-15㊀DOI :10.3969/j.issn.1000-4149.2022.00.007㊃1㊃㊀‘人口与经济“2022年第3期㊀㊀一㊁引言随着城市化进程的快速推进,我国城市人口规模空间演化特征呈现出新趋势㊁新特点㊂一方面大城市因人口过度集聚出现了交通拥挤㊁环境污染㊁房租攀升等一系列城市问题;另一方面一些中小城市基础设施㊁公共服务设施逐步升级,并颁布了一系列吸引人口的优惠政策,使其集聚人口的水平显著增强,城市人口规模空间上的不均衡性逐步扩大,城市人口规模的时空格局也呈现出新规律㊂2021年5月11日,第七次全国人口普查主要数据结果发布㊂从普查结果看,我国人口发展正在经历重大的历史性转向[1]㊂数据显示我国城镇化率已达63.89%,在扩张型城市规划背景下中国经济发展进入新常态,区域发展差异日益凸显[2-3],人口呈现出向经济发达区域㊁城市群进一步集聚的特点,与此同时,城市收缩的现象也逐渐进入人们的视野㊂此前,国家发展和改革委员会发布‘2019年新型城镇化建设重点任务“,首次提出 收缩型城市 概念,明确 收缩型中小城市要瘦身强体,转变惯性的增量规划思维 [4]㊂姚永玲等人认为 大城市病 ㊁ 收缩城市 并存[5], 六普 期间全国有4个省㊁105个地区(市域)出现了人口密度减少[6]㊂同时相关学者以京津冀㊁长三角和珠三角地区的城市群为研究样本,揭示了即使在经济发达的中心城市周边也存在常住人口和劳动力减少的地区[7-8]㊂与西方国家人口收缩主要出现在城镇化后期阶段不同,中国仍处于快速城镇化阶段,由于区域间经济社会发展差距的存在,必然会存在乡 城流动人口在不同规模和行政等级城市之间选择和再分布的过程[9]㊂人口是区域经济㊁社会发展的基础要素,当前中国人口新国情最突出的特征是人口发展的主要矛盾由数量性压力向结构性压力转化,呈现出老龄社会形态加深㊁人口红利加速下行㊁城镇化进程高速发展㊁人力资本存量持续增加㊁人口流动高度活跃等新特征[10],进一步研究城市人口时空演化格局及驱动因素,有利于全面把握城市间人口分布规律及人地关系特征,引导人口在空间上合理分布,助力实现区域的高质量发展㊂因此,本文利用近三次全国人口普查数据,在地市级及以上①尺度上对人口收缩城市进行识别,揭示收缩区域的人口结构分异特征,并利用重心偏移㊁基尼系数等指标验证人口空间差异㊁移动方向及集聚特征,可以重新理解城市人口分布的空间格局,为区域协调发展与资源的优化配置提供实证参考依据㊂二㊁文献综述在快速城镇化进程中,大量人口流入部分城市必然导致其他城市(区域)的人口流失, 增长 和 收缩 是同一过程的两端,两种现象同时存在,对区域规划及政策制定提出了新的挑战㊂1988年德国学者首次提出收缩城市(shrinking cities)的概念[11],即在经历去工业化㊁郊区化㊁老龄化以及政治体制转轨等因素影响而出现的城市人口流失以及局部地区空心化的现象[12]㊂20世纪90年代开始,美国㊁日本和韩国等国家都相继出现了类似现象,学者们除对收缩城市的内涵及判定标准进行界定之外,还通过城市构筑物空置率㊁公共服务设本文所涉及的地市级及以上城市包含直辖市㊁省会城市㊁计划单列市㊁地级市㊁自治州及地区,下同㊂㊃2㊃①宫㊀攀,等:人口视角下中国城市收缩的演变特征与时空格局施可达性变化等对城市收缩空间进行量化测算[7]㊂从驱动机制来看,学者们基于城市周期理论㊁新马克思主义等视角进行了诠释,认为城市收缩动因存在 人口运动 与 资本运动 两种理论视角[13]㊂近年来随着世界各国收缩城市的问题逐渐受到关注,城市收缩的内涵㊁类型识别㊁演变特征等也成为理论界研究的热点问题[13]㊂狭义的城市收缩与人口密切相关[14],戴尔金(Delken)将收缩城市定义为连续15年内每年失去不少于3%人口的城市[15]㊂霍克维尔德(Hoekveld)将人口流失超过5年的城市地区视为收缩城市[16]㊂席林(Schilling)等人将收缩城市定义为在过去40年内失去25%人口的城市[17]㊂广义的城市收缩则是通过多维的指标对收缩度进行综合判定,认为城市收缩是一个复杂的现象,同时强调人口㊁经济㊁空间㊁社会以及城市环境等方面的变化[18-20]㊂我国关于收缩城市的研究始于东北三省老工业基地㊁资源型城市的人口收缩[21-22]㊂城市收缩的判定标准从单一的人口指标向多维度社会㊁经济㊁人口等综合指标发展,但社会维度和经济维度的收缩最终表现形式以人口流失为主要标志,因此以人口指标作为收缩型城市的识别依据更直接客观㊂伴随着GIS技术的应用与发展,学界借助空间插值㊁时空模拟等计量分析模型对人口空间分布格局进行研究㊂我国的人口地理学关于人口空间分布的研究集中在分布规律㊁特征及相关量化因素的关系上㊂李博等借助标准差椭圆等分析方法对中国30年来的人口空间分布格局及其变化进行了对比分析,揭示了我国人口分布的演变规律[23]㊂在人口空间分布研究中普遍认为胡焕庸线作为我国人口分界线依然保持稳定,但是该线东南半壁人口存在向长三角㊁珠三角等区域中心集聚的现象,同时西北半壁人口集聚现象趋于下降[24];城市群人口规模增长速度远超非城市群,城市群依然是我国人口集聚的核心区域[25]㊂人口向城市集聚的拉力取决于城市功能定位㊁资源禀赋㊁基础设施完备度等,这些优质资源在空间上对周边的城市产生虹吸效应,使周边城市的人口出现了收缩㊂区域差距在城镇化的推动下,人口集聚面临较大的集聚成本,如交通拥挤等[26]㊂另外收缩型城市内部人口年龄结构的 倒三角 型发展趋势不利于人口与经济的长期发展㊂劳动年龄人口下降㊁人口老龄化等进一步加重收缩型城市的社会负担[27]㊂综上所述,人口的集聚与流失同时存在,人口流失是城市收缩的重要体现,也是识别城市收缩的重要标准㊂现有研究一般通过统计年鉴获取人口数据,其数据与人口普查数据相比存在一定的出入㊂在城市收缩的识别标准上,只要人口变动率小于零,便被识别为收缩型城市㊂在该标准下,城市收缩问题被放大㊂所以为减少统计误差,本文利用近三次人口普查数据通过合理设置收缩的阈值范围来识别收缩型城市与收缩强度㊂同时利用人口普查数据的多维性来分析收缩型城市人口结构存在的问题,并通过城市人口的空间流动特征以及集聚特征分析收缩型城市时空演变规律,为制定应对收缩的差异化区域发展策略提供决策参考㊂三、数据来源与模型设计1.数据来源及处理本文对地市级尺度的近三次人口普查截面数据进行实证分析,数据来源于各省市历次人㊃3㊃㊀‘人口与经济“2022年第3期口普查数据及人口普查公报㊂考虑到数据的可获得性,研究对象包含地市级及以上城市,其中地市级及以上城市采用2019年辖区范围㊂由于西藏统计公报中未列出全部地市级人口数据,因而本文未统计西藏部分城市的人口数据㊂同时对于地市级数据不详尽以及由于行政区划调整导致三次人口普查数据不能相衔接的城市进行了取舍,最终确定研究对象为312个城市㊂将人口变动率小于-3%①的城市识别为收缩型城市[21,28]㊂分别识别 六普 和 七普 期间收缩型城市的数量及其分布㊂并用人口变化率作为反映收缩强度的判定指标㊂具体计算公式如下:R t =P t +1-P t P t ˑ100%(1)㊀㊀其中,R t 表示第t 期的人口变动率,P t +1为目标期的人口总数,P t 为基期的人口总数㊂2.模型设计本文主要采用标准差椭圆分析法㊁基尼系数㊁聚类分析等研究方法㊂其中,标准差椭圆分析主要用于描述三次人口普查人口总量的空间分布轮廓及主导方向,基尼系数用于衡量不同经济分区间人口的差异水平,聚类分析法用于描述人口变化率的空间相关性及集聚特性㊂(1)标准差椭圆分析㊂以人口标准差椭圆分析为例,标准差椭圆能有效识别人口空间分布的重心位置和分布方向,并能反映两者在空间上的离散程度,此方法已在人口㊁经济等数据的空间分布格局研究中广泛应用,其基本计算公式如下:SDE x =ðn i =1(x i -Y )2n SDE y =ðn i =1(y i -Y )2n (2)㊀㊀其中,SDE x 与SDE y 分别为椭圆x 轴方向与y 轴方向上的方差;{x i ,y i }为地区i 的空间坐标,{X ,Y }为椭圆的平均中心,n 为地区的数量㊂人口分布标准差椭圆中心㊁长轴和短轴分别表示人口的重心㊁人口分布偏离人口分布重心的主要方向和次要方向,旋转角则表示人口分布主要方向㊂城市收缩的标准差椭圆分析类似㊂标准差椭圆相关参数计算过程可参考赵璐㊁龚建新等人的研究[29-30]㊂(2)基尼系数及其分解方法㊂达古姆(Dagum)提出了基尼系数及其子群分解方法[31]㊂本文使用Dagum 基尼系数及其分解对地级市人口规模的区域差异进行分解,以探究城市收缩的区域差异及其来源㊂该方法将基尼系数G 分解为区域内贡献G w ㊁区域间净差异贡献G nb 和超变密度贡献G t 三个部分,且满足G =G w +G nb +G t ㊂计算过程如下:G =ðk j =1ðk h =1ðn j i =1ðn k r =1|P ji -P hr |/2n 2P (3)G jj =ðn j i =1ðn j r =1|P ji -P jr |/2P j n 2j (4)㊃4㊃①本文参考孙平军和张学良的研究[21,28],考虑到直接使用人口的负增长可能会夸大城市收缩现象,所以将人口变动率小于-3%作为识别城市收缩的标准㊂宫㊀攀,等:人口视角下中国城市收缩的演变特征与时空格局G w =ðk j =1G jj p j s j (5)G jh =ðn j i =1ðn h r =1|P ji -P hr |/n j n h (P j +P h )(6)G nb =ðk j =2ðj -1h =1G jh (p j s h +p h s j )D jh (7)G t =ðk j =2ðj -1h =1G jh (p j s h +p h s j )(1-D jh )(8)D jh =d jh -b jh d jh +b jh (9)㊀㊀其中,j ㊁h 表示区域次序,i ㊁r 表示区域内部城市次序,k 表示区域总数,那么用n j (h )表示区域j 或h 内城市个数,n 为全部城市个数;用P ji 表示第j 地区城市i 的人口规模,可类推得到P jr ㊁P hr 的含义,P j (h )代表P j 或P h ,即表示区域j 或h 的人口规模;P ㊁P j 和P h 分别表示总体以及区域j 和h 的人口规模的平均水平㊂p j 或p h 表示区域j 或h 的人口数量占比,s j 或s h 表示区域j 或h 的城市数量占比㊂G jj ㊁G jh 表示区域j 以及区域j 和h 之间的基尼系数㊂D jh 表示区域j 和h 之间人口规模的相对影响,d jh 表示区域j 和h 中符合P ji -P hr >0的样本值加总的数学期望,b jh 表示区域j 和h 中符合P hr -P ji >0的样本值加总的数学期望㊂(3)Moran s I 指数与聚类分析㊂采用Moran s I 指数进一步对人口变动率的空间特征进行刻画,利用聚类分析的思想将空间关联划分为H-H (High-high Cluster)㊁H-L (High-low Cluster)㊁L-H (Low-high Cluster)和L-L (Low-low Cluster)四种类型㊂本文采用系统聚类法,相关过程可参考冯美丽等人的研究[32]㊂Moran s I 指数测度公式如下:I =ðni =1ðn j =1w ij (x i -x )(x j -x )S 2ðn i =1ðn j =1w ij (10)㊀㊀其中,x i 和x j 分别为地区i 及地区j 的观测值;x 为各地区观测值的平均值;w ij 为空间权重矩阵,用以刻画地区i 与地区j 之间的空间关系;n 为地区数量,S 2为样本方差㊂四、收缩型城市新趋势与新特点1.收缩型城市数量增多,收缩强度加重人口收缩型城市数量增多是城市收缩新趋势的首要表现,识别结果如表1所示㊂ 七普 期间我国人口收缩型城市相较于 六普 期间增加49个,达到111个,且鸡西㊁鹤岗等16个城市呈现出持续收缩的趋势㊂持续收缩的城市主要分布在黑㊁吉㊁辽㊁皖㊁鄂㊁川㊁甘等7个省份㊂这些地区过去依赖传统资源与产业的发展模式在经济新常态下减缓甚至阻碍了城市的发展,导致人力资源的持续外流㊂人口收缩型城市数量增加的同时收缩强度也有所加重㊂如表1所示,将人口收缩强度大于20%定义为严重收缩①,介于10% 20%之间定义为较严重收缩[14,33]㊂ 六普 期间我国㊃5㊃①由于收缩强度的分类标准尚未统一,为更加直观的比较 六普 与 七普 期间的收缩强度变化趋势,本文参考温佳楠和钱凤魁的分类标准制定此分类标准[14,33]㊂㊀‘人口与经济“2022年第3期㊀㊀表1㊀ 六普 ㊁ 七普 期间收缩型城市及收缩强度分级表收缩强度 七普 期间 六普 期间>20%(严重收缩)四平市㊁通化市㊁绥化市㊁白山市㊁七台河市㊁齐齐哈尔市㊁白城市㊁伊春市㊁黑河市㊁本溪市㊁咸阳市㊁松原市㊁六安市㊁安庆市㊁乌兰察布市㊁大兴安岭地区(16)吴忠市㊁固原市㊁广安市㊁资阳市(4)10% 20% (较严重收缩)鸡西市㊁武威市㊁抚顺市㊁牡丹江市㊁吉林市㊁巴中市㊁双鸭山市㊁铜川市㊁鹤岗市㊁佳木斯市㊁辽源市㊁内江市㊁延边朝鲜族自治州㊁辽阳市㊁锦州市㊁遂宁市㊁商洛市㊁忻州市㊁兴安盟㊁铁岭市㊁呼伦贝尔市㊁白银市㊁孝感市㊁渭南市㊁南充市㊁宝鸡市㊁平凉市㊁益阳市㊁丹东市(29)广元市㊁黄冈市㊁随州市㊁恩施土家族苗族自治州㊁自贡市㊁内江市㊁绵阳市(7)5% 10%(中度收缩)荆门市㊁阜新市㊁汕尾市㊁三门峡市㊁吕梁市㊁鞍山市㊁梅州市㊁天水市㊁通辽市㊁阿坝藏族羌族自治州㊁荆州市㊁临汾市㊁巴彦淖尔市㊁岳阳市㊁常德市㊁盐城市㊁抚州市㊁宜春市㊁葫芦岛市㊁邵阳市㊁广元市㊁吉安市㊁朔州市㊁自贡市㊁临沧市㊁衡阳市㊁赤峰市㊁运城市㊁固原市㊁漯河市㊁淮北市㊁塔城地区㊁定西市㊁大同市㊁陇南市㊁汉中市㊁哈尔滨市㊁张掖市㊁朝阳市㊁金昌市㊁普洱市㊁南阳市㊁随州市㊁张家口市㊁揭阳市㊁安康市㊁淮安市(47)焦作市㊁黔南布依族苗族自治州㊁黔东南苗族侗族自治州㊁荆州市㊁咸宁市㊁庆阳市㊁盐城市㊁宜宾市㊁伊春市㊁周口市㊁眉山市㊁辽源市㊁宿迁市㊁遂宁市㊁信阳市㊁遵义市㊁铜仁市㊁乌兰察布市㊁南平市㊁南充市㊁六安市㊁宁德市㊁达州市㊁重庆市㊁抚顺市㊁呼伦贝尔市㊁阜阳市㊁商丘市㊁昌吉回族自治州(29)3% 5%(轻度收缩)雅安市㊁长治市㊁黄冈市㊁德阳市㊁襄阳市㊁海西蒙古族藏族自治州㊁池州市㊁大庆市㊁营口市㊁十堰市㊁河源市㊁潮州市㊁晋城市㊁酒泉市㊁阳泉市㊁承德市㊁怀化市㊁驻马店市㊁保山市(19)宣城市㊁朝阳市㊁龙岩市㊁德阳市㊁亳州市㊁河池市㊁定西市㊁鸡西市㊁张掖市㊁连云港市㊁徐州市㊁蚌埠市㊁铁岭市㊁阜新市㊁鹤岗市㊁孝感市㊁泰州市㊁荆门市㊁永州市㊁南通市㊁驻马店市㊁宿州市(22)城市收缩现象刚刚出现,大多数城市的人口收缩处于中㊁轻度收缩的阶段㊂在 七普 期间出现严重收缩和较严重收缩的城市分别增加12个和22个,且 七普 期间城市收缩强度超过10%的城市占收缩城市总数的40.54%㊂与此同时,收缩强度的增加表现为在16个持续收缩的城市中有12个城市收缩强度增加㊂从图1人口收缩型城市空间分布图可以看出,在 七普 期间人口收缩的重点城市由川渝地区㊁陕甘宁地区以及长江中游转向东北以及甘肃㊁内蒙古等地区㊂因此 七普 期间出现收缩城市的省份均位于人口净流失所在经济区域,收缩型城市在空间中整体呈现出向东北发展趋势㊂2.收缩型城市面临更加严重的人口结构问题在人口持续流失下,人口收缩型城市面临更为严重的人口年龄结构问题㊂如表2所示, 七普 期间有111个收缩型城市人口密度显著降低,未出现收缩的169个城市其人口密度大幅增加㊂ 七普 期间人口收缩型城市平均劳动年龄人口所占比重由69.94%降低为62.19%,减少了7.75个百分点;而扩张型城市同期仅减少了6.29个百分点㊂与此同时, 65岁及以上人口所占比重在人口收缩型城市增加6.18个百分点,而扩张型城市同期仅增加3.91个百分点㊂这说明与扩张型城市相比,人口收缩型城市已经进入深度老龄化社会,年轻劳动力流失状况严重,老龄化具有进一步加深趋势㊂在全国劳动年龄人口下降和老龄人口加重的大背景下,收缩型城市面临的更加严重的老龄化问题成为城市发展的巨大负担㊂与扩张型城市相比,在劳动力流失和深度老龄化问题的双重压力下收缩型城市面临的发展问题更加明显和突出㊂㊃6㊃宫㊀攀,等:人口视角下中国城市收缩的演变特征与时空格局图1㊀ 六普 ㊁ 七普 期间城市人口收缩比例分布图㊀㊀㊀㊀注:基于自然资源部标准地图服务系统网络(审图号为GS(2019)1822号)绘制,底图边界无修改㊂表2㊀ 六普 ㊁ 七普 收缩型城市与扩张型城市人口特征对比城市类型人口指标值㊀㊀ 六普 数据 七普 数据收缩型城市(111个)劳动年龄人口比重69.94%62.19%65岁及以上人口比重8.94%15.12%人口密度(人/km2)264.00242.00扩张型城市(169个)劳动年龄人口比重69.78%63.49%65岁及以上人口比重8.56%12.47%人口密度(人/km2)522.00626.00 3.人口的异地城镇化加重城市收缩伴随着快速城镇化我国农村人口开始进入城市,农村常住人口急剧减少㊂图2是312个城市的 七普 与 六普 城镇及乡村人口数据比较得到的变化率,其中横轴为城镇人口变化比例,纵轴为乡村人口变化比例,从图2中可以看出落在代表城镇人口增加且农村人口减少的第四象限的城市最多,说明我国绝大多数城市仍然经历着快速城镇化的过程㊂出现城镇乡村双重负增长的城市仅有21个,其中城镇人口缩减比例超过10%的城市达到14个,全部位于东北地区㊂因此东北地区作为城市人口流失严重的区域,其行政区域内的人口流失不仅表现为市区人口的外流,同时该区域收缩型城市对附近乡村人口的吸引力不足导致人口的异地城镇化成为加重其收缩强度的重要因素㊂相比于东北地区的收缩型城市,其他地区人口收缩型城市更多地表现为人口内部城乡人口结构的变化㊂在第四象限中,存在乡村人口流失超过城镇人口增加的现象,这表明快速城镇化过程中人口异地城镇化现象不能忽视㊂以上分析表明城市人口收缩与快速城镇化并存,人口的异地城镇化成为人口收缩型城市增加的重要因素㊂㊃7㊃㊀‘人口与经济“2022年第3期图2㊀2010 2020年城镇 乡村人口变化比例图五、基于近三次人口普查数据的实证分析1.人口向东南集聚,收缩型城市具有明显的扩散趋势图3㊀中国收缩型城市重心及标准差椭圆空间分布图㊀㊀㊀㊀注:基于自然资源部标准地图服务系统网络(审图号为GS (2019)1822号)绘制,底图无修改㊂人口收缩型城市的分布呈现出扩散趋势㊂图3是收缩型城市的重心及标准差椭圆参数空间分布格局㊂结果显示 六普 期间收缩重心坐标为(110.91ʎE,31.88ʎN), 七普 期间收缩城市重心向东北部偏移,坐标为(116.71ʎE,37.14ʎN),偏移距离为715.91km,总体上仍呈现 东北 西南 格局㊂X 轴和Y 轴方向上标准差均有所增加,表明人口收缩型城市沿X ㊁Y 轴方向均出现了扩散的现象㊂图4展示了人口重心分布㊂人口分布重心的坐标分布在113.86ʎE 113.99ʎE,32.33ʎN 32.60ʎN 区间,从偏移的距离来看,2000 2010年人口重心大致向东南偏移10.91km,2010 2020年继续向东南偏移29.62km,偏移速度具有加快的趋势㊂标准差椭圆的标准距离呈现增加的趋势,表明外围人口增长速度较㊃8㊃宫㊀攀,等:人口视角下中国城市收缩的演变特征与时空格局快,核心区人口增长速度变缓㊂从椭圆覆盖面积来看,中国人口表现出集聚的趋势㊂从长短轴的变化来看,长轴有不断缩小的趋势,短轴方向呈增长趋势,说明中国人口的集聚主要表现在长轴方向,而短轴方向上则表现为扩散趋势㊂椭圆向东南部偏移的趋势,表现出中国城市人口分布在空间上呈现向东南地区集聚和偏移的格局㊂以上表明人口流失是收缩型城市的主要特征之一㊂同时,人口重心和城市收缩重心的偏移可以反映出当前我国人口主要流向东部发达地区,同时东北地区成为我国城市收缩的主要阵地㊂图4㊀中国城市人口重心及标准差椭圆分析图㊀㊀㊀㊀注:基于自然资源部标准地图服务系统网络(审图号为GS(2019)1822号)绘制,底图无修改㊂2.收缩型城市在空间上呈现集聚分布特征城市人口变化率反映了城市人口的变动情况,其在空间中的集聚状态能够直接表明人口收缩型城市的空间集聚状况㊂结果显示 六普 期间城市收缩在空间上不存在集聚效应, 七普 期间城市人口变化率全局Moran s I指数显著为正,说明相邻城市的人口变化率存在正的地域相关性,具体见图5㊂同时根据聚类分析的思想,城市人口变化率聚集类型具体分析如下㊂(1)H H聚集区,第七次人口普查时期属于这一聚集区的城市主要分布在长江三角洲㊁广西及广东省,这些地区经济都比较发达,城市间经济联系密切,要素流动㊁报酬转移以及技术扩散等溢出效应明显,从而带动周边城市科技资源配置效率的逐步提高,那么其人口增长率必然处于高位,从而形成人口聚集的高地,城市呈现出扩张趋势㊂(2)L L聚集区,第七次人口普查时期位于这一聚集区的城市以东北地区为主㊂近年来,东北地区由于资源衰竭㊁体制机制僵硬㊁产业结构老化等原因,经济发展状况相对落后,整个区域人口流失严重,人口增长率持续为负,城市收缩的空间集聚现象显著㊂(3)L H聚集区及H L聚集区,由于第七次人口普查时处于L H聚集区及H L聚集区的城市非常少,且零星分布,因此本文不予讨论㊂3.人口空间分布不均,城市收缩具有区域异质性人口收缩型城市区域分布特征具有异质性㊂表3统计了 七普 收缩型城市的区域分㊃9㊃。

第七次人口普查城镇人口划分标准一、背景第七次人口普查是指我国国家统计局在2020年进行的一次全国范围内的人口普查活动。

其中,城镇人口划分标准是对城镇人口进行分类和统计的重要依据。

在本文中,我们将就第七次人口普查中的城镇人口划分标准进行全面评估和深入探讨。

二、城镇人口划分标准的含义城镇人口划分标准是根据人口在城镇地区的居住情况和户口信息状态来界定城镇人口的范围和标准。

具体来说,按照国家统计局的规定,城镇人口划分标准主要包括常住人口和流动人口两大类别。

常住人口是指在城镇地区具有本地户口的居民,而流动人口则是指在城镇地区生活和工作但户口在农村地区的居民。

三、城镇人口划分标准的深度分析在进行城镇人口划分标准的深度分析时,我们不仅需要关注城镇人口的基本分类,还需要考虑到城镇人口的流动性、社会保障及公共服务等方面的标准。

在城镇化进程不断加速的现代社会,城镇人口的流动性愈发显著。

如何科学、合理地划分城镇人口,对于政府制定城市规划、社会保障政策以及改善城市基础设施等方面,具有至关重要的意义。

四、城镇人口划分标准的广度探讨在对城镇人口划分标准进行广度探讨时,我们还需要思考城镇人口划分标准与人口普查数据的关系、城镇人口划分标准的变化和趋势等方面的内容。

城镇人口划分标准直接关系到人口普查数据的真实性和准确性,必须保证城镇人口划分标准的科学和合理性,以便更好地为城市规划和发展提供依据。

五、对城镇人口划分标准的个人观点个人认为,城镇人口划分标准应当充分考虑城市发展的实际情况和未来趋势,更加注重对流动人口的特殊关照,并不断完善和更新城镇人口划分标准,以适应城市化进程和人口流动的需求。

六、总结与回顾在第七次人口普查中,城镇人口划分标准是对城市人口进行分类和统计的重要依据,具有重要的政策意义和社会影响。

只有通过对城镇人口划分标准进行深入和广泛的探讨,才能更好地适应城市化进程和人口流动的需求,为城市规划和发展提供科学的依据。

七、城镇人口划分标准的适应性与挑战在城镇人口划分标准的适应性方面,城镇化进程对城市人口的流动和分布产生了新的挑战。

主要指标解释及说明人均地区生产总值定义:一个地区在一定时期(一般为一年)内,按全部常住人口平均计算的地区生产总值。

该指标是反映一个地区经济发展水平和人民生活水平的重要指标。

计算公式:年平均人数地区生产总值人均地区生产总值=计算单位:元资料来源:统计部门国民经济核算综合统计年报。

城镇居民人均可支配收入定义:指被调查的城镇居民家庭可支配收入与被调查城镇居民人口总数的比率。

城镇居民家庭可支配收入是指城镇被调查居民家庭在支付个人所得税、财产税及其他经常性转移支出后所剩余的实际收入。

计算方法:口总数城镇被调查居民家庭人支配收入城镇被调查居民家庭可可支配收入城镇居民人均=计算单位:元资料来源:统计部门城市住户调查资料。

农村居民家庭人均纯收入定义:指农村被调查农民家庭的年纯收入与农村被调查人口总数的比率。

计算方法:庭人口总数农村被调查常住居民家常住居民家庭纯收入农村被调查的农村居民家庭均纯收入=计算单位:元 资料来源:统计部门农村居民住户调查资料。

国家财政性教育经费定义:指一定时间(一般为一年)内的国家财政性教育经费投入,具体包括:各级财政对教育的拨款、城乡教育费附加、企业办中小学支出以及校办产业减免税等项。

该指标是衡量国家财政性教育经费投入水平的重要指标。

计算单位:万元资料来源:教育部门财务统计报表。

财政支出定义:是国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要,主要包括:基本建设支出、企业挖潜改造资金、地质勘探费用、科技三项费用、支援农村生产支出、农林水利气象等部门的事业费用、工业交通商业等部门的事业费、文教科学卫生事业费、抚恤和社会福利救济费、国防费用、行政管理费、价格补贴支出。

本指标只地方财政支出,主要包括地方行政管理和各项事业费地方统筹的基本建设、技术改造支出、支持农村生产支出,城市维护和建设费,就挨个补贴支出等。

计算单位:亿元资料来源:财政部门年报数据。

卫生经费定义:包括4个部分,即卫生事业费、中医事业费、药品监督管理事业费、行政事业单位医疗经费。

第七次全国人口普查业务培训测试题及答案一、单选题(每题 2 分,共 20 分)1. 下列说法错误的是()A. 无人居住的空房户,应标注为“空户” ( 正确答案 )B. 全户死亡户的户标签由普查员在小程序上进行选择C. 全户外出户、有港澳台居民或外籍人员的户不可选择自主填报D. 户编号是在摸底工作结束后,以普查小区为单位生成2. 张小小家:摸底时张小小和妻子在家,夫妻只有一个孩子,为高三学生,平时在市中区住校,但一家三口户口都在本户。

经了解该建筑物内再无其他人员居住,也无户口寄挂,一年内没有出生和死亡,那 M5( 摸底时住本户的人数 ) 和 M9( 户口在本户,摸底时未居住在本户的人数 ) 分别为()A.3 ; 0B.2 ; 1 ( 正确答案 )C.1 ; 2D.0 ; 33. 普查员 10 月 22 日去王虎家进行摸底,王虎家里没人,普查员下面哪项操作是错的()A. 直接敲下一户的门 ( 正确答案 )B. 生成王虎家的住房单元号C. 在门口留下到访不在的纸条,注明普查员联系方式,方便主人与其联系D. 查询王虎电话号码,与其联系预约下次来访时间4. 关于虚拟建筑物,下列说法正确的是()A. 虚拟建筑物是建立在普查小区下面的 ( 正确答案 )B. 虚拟建筑物一个普查区只可以建一个C. 虚拟建筑物的建筑物编号是“000”D. 虚拟建筑物必须由普查指导员建立5. 关于摸底阶段的质量验收的主要指标,哪一个不正确()A. 建筑物数量B. 住房单元数C. 普查小区数 ( 正确答案 )D. 出生和死亡人数E. 户籍人口数6. 下列关于虚拟普查小区说法正确的是()A. 每个普查区只能有 1 个虚拟普查小区B. 虚拟普查小区的《户主姓名底册》由村级普查小组负责组织编制 ( 正确答案 )C. 虚拟普查小区内可以新增实有建筑物D. 虚拟普查小区的建立由乡级普查办公室提出,经县级人普办核准后,由县级人普办进行操作7. 人口普查两员选聘与培训要求普查指导员接受集中业务培训时间不少于学时,在线学习的时间不少于学时()A.8 、 8B.16 、 8C.16 、 16D.24 、 16 ( 正确答案 )8. 有一小区的住宅楼都是 38 层,现有一住户住在一号楼 2 单元的 12 层,在入户登记时填报 H8( 住房所在建筑的总层数 ) 时应选择下列哪一项?()A. 平房B. 多层 (7 层及以下 )C. 高层 (8-33 层 )D. 超高层 (34 层及以上 ) ( 正确答案 )9. 普查员登记某一户时,经询问该户户籍人口中有一人 2015 年 3 月开始一直在外打工, 2018 年春节期间回家呆了半年, 2019 年春节回家呆了一个月, 2020 年春节前回家,后因疫情管控一直在家, 7 月又外出打工。

聊城市第七次全国人口普查业务培训测试题您的姓名: [填空题] *_________________________________县(市区): [单选题] *○东昌府区○茌平区○开发区○高新区○度假区○莘县○阳谷县○冠县○东阿县○高唐县○临清市1. 长表抽中的户不能登记的,经向上级普查办书面申请,可以换户。

(!!!注意以下为判断题) [单选题] *对错(正确答案)2. 田归农和父母一起2015年从台湾来做生意,2020年2月田归农的父亲去世。

田归农和母亲需要填写《港澳台居民和外籍人员普查表》,父亲需要填写《死亡人口调查表》 [单选题] *对错(正确答案)3. 普查短表登记时,全户死亡的户,只填写H4项(本户2019年11月1日至2020年10月31日期间的死亡人口),其他户项目和人项目均不再登记。

[单选题] *对(正确答案)错4. 当地居民黄孤城在普查员郑灵素登门时拒绝开门,拒绝提供人口普查所需的资料。

对此,郑灵素可以请求社区、村组、上级组织等人员协助,要求他们二人如实申报。

[单选题] *对(正确答案)错5. 普查员孙寻欢在摸底的时候,发现某小区3号楼2楼东户疑似是个空房无人居住。

孙寻欢可以通过相关行政资料与村(居)委会、邻居、物业、水电燃气等信息来核实空房情况。

[单选题] *对(正确答案)错6. 在登记阶段进行质量验收时,抽中普查小区工作人员要准备好《普查小区图》、《户主姓名底册》和相关行政记录资料。

[单选题] *对(正确答案)错7. 本地居民俞岱岩于2019年10月21日死亡,则在登记时应填写《死亡人口调查表》。

[单选题] *对错(正确答案)8. 在审理一起案件中,因审理工作需要,要求某乡镇普查办提供本地居民石翠山的个人信息。

报经乡镇普查办主任周家洛签字同意,普查员张破天予以提供。

[单选题] *对错(正确答案)9. 当地居民李恪今年62岁,退休职工,偏瘫行动不便。

“C22.未工作原因”填的是“4.丧失工作能力” [单选题] *对错(正确答案)10. 当地居民常遇春56岁,身体不好不能工作,每月领取最低生活保障金400元,另外子女每个月给1000元。