音乐的起源的重要观点

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

音乐的流水引言音乐是一种美妙的艺术形式,通过声音与旋律的组合,它能够触动人们内心深处的情感,引发共鸣。

音乐就像是一条流水,不断流淌着,传递着各种情感和思想。

本文将探讨音乐的流水,从其起源、发展到对人们的影响等多个方面进行分析。

音乐的起源与发展早期的音乐音乐的起源可以追溯到人类的早期历史。

早期的音乐主要以声音和节奏为基础,人们利用身体、口哨和简单的乐器来创造节奏和音调。

这种原始的音乐与人们生活的节奏和自然环境相契合,起到了舒缓心灵的作用。

古代音乐随着人类文明的进步,音乐也逐渐发展起来。

在古代,音乐常常与宗教仪式和庆典活动相结合,它被认为是与神灵沟通的媒介。

古代的音乐以声乐和简单乐器为主,表达着人们对于神秘力量的崇敬和敬畏。

古典音乐的诞生随着社会的进步和文化的繁荣,古典音乐慢慢崭露头角。

古典音乐以巴洛克音乐、古典主义音乐和浪漫主义音乐为代表,体现了作曲家对于音乐形式和结构的追求。

这些音乐作品丰富多样,充满了情感和戏剧性,成为音乐史上的经典之作。

音乐的流水音乐的流水意味着其不断变化的状态和无始无终的特性。

音乐像一条流水,它源源不断地奔流,流淌到世间的每一个角落,触及人们的心灵。

无论是快乐的节奏还是悲伤的旋律,音乐都能唤起人们不同的情感和回忆。

音乐的表达力音乐有着无与伦比的表达力。

它可以传递喜怒哀乐,表达人们内心深处的情感和思想。

音乐通过旋律的起伏、和声的和谐以及节奏的变化,将感情转化为音符,让人们能够借助音乐来释放情感和表达自己。

音乐的疗愈作用音乐具有独特的疗愈作用。

研究表明,音乐可以帮助人们减轻压力、缓解焦虑和恢复身心健康。

音乐的旋律和节奏能够触发人们大脑中的多巴胺系统,使人感到愉悦和放松。

因此,音乐疗法被广泛应用于医疗和心理治疗领域。

音乐的社交功能音乐还具有社交功能,它能够拉近人与人之间的距离,促进交流和互动。

在音乐会和音乐节上,人们相聚一堂,共同欣赏音乐,共同享受快乐的时刻。

音乐可以带来共鸣和团结,让人们感受到彼此的情感和关怀。

音乐的起源音乐的起源在我们的生活中处处有音乐。

打开电视机、收音机就能听到音乐,到音乐厅、电影院、歌舞厅,去商店、大街,都能听到音乐。

仿佛音乐已经充满了每个角落。

可是音乐是从哪里来的呢?许多研究音乐的专家对这个问题有着不同的回答。

以下是小编收集整理的音乐的起源相关内容,欢迎阅读!音乐的起源篇1音乐的起源在古希腊时代,便有学者对此进行过探索。

亚里士多德(Aristotle,公元前384~前322年)在其《诗学》中认为艺术起源于模仿。

他又在其《政治学》中说:“音乐的节奏和旋律,反映了性格的真相愤怒与和顺的形象、勇毅和节制的形象,以及一切和这些相反的形象,其他种种性格或情操的形象这些形象在音乐中表现得最逼真。

”而柏拉图(Plato,公元前427~前347年)在其《理想国》的“法律篇”中更是如此论述,认为音乐是“(模仿)善或恶的灵魂”。

这种“模仿说”在历史上影响很大,直到18世纪末,对于音乐起源的探索都没摆脱“模仿说”的巨大影响。

而后的时代,许多艺术家、理论家认为音乐起源于传达自己的情感,持这种观点的人有19世纪的法国美学家维隆(E.Veron)、20世纪英国美学家阿诺理德(L.A.Reid)等。

音乐起源于劳动的命题,曾为许多西方学者所关注。

沃拉斯切克(Walaschek)和K.毕歇尔(K.Bucher)都强调过在劳动和舞蹈中身体动作的节奏应作为音乐的源泉。

他们认为:所有有规律的身体活动,必定形成一种节奏的形式,而同样动作的周期的反复,必定可以增加工作的效率,因此,人类找寻这种可以减轻他们劳动的节奏:他们开始歌唱了。

他们认为磨坊工人歌、纺织歌、舵工歌、纤夫歌等,都是这样形成的。

这种说法是有其道理的,因此便产生了深远的影响。

但其说法,也有明显的不足,比如除了劳动歌之外的歌曲是如何形成的?便不得而知,难道劳动歌是最早、最原始的音乐?18世纪的席勒(J.C.F.vonSchiler,1759~1805年)则在“模仿说”的基础上,提出“游戏说”的理论,他认为在模仿冲动的背后,还有着更为原始的动力,即推动模仿得以产生的游戏。

《乐记·乐化篇》的主要观点《乐记·乐化篇》是中国古代音乐理论著作《乐记》中的一篇,主要阐述了音乐的社会功能和教化作用。

这篇文章的主要观点可以概括为以下几点:1. 音乐的起源:《乐记·乐化篇》认为音乐起源于人类对自然界的模仿和对生活的体验。

人们通过模仿自然界的声音,如鸟鸣、雷声等,逐渐发展出了音乐。

同时,人们在生活过程中产生了喜怒哀乐等情感,这些情感也成为了音乐创作的源泉。

2. 音乐的社会功能:《乐记·乐化篇》强调音乐具有强烈的社会功能,它可以调和人际关系,促进社会和谐。

音乐可以抒发人们的情感,使人们在欢乐、悲伤、愤怒等不同情绪中得到宣泄和释放。

同时,音乐还可以传递道德观念,引导人们遵循社会规范,形成良好的道德品质。

3. 音乐的教化作用:《乐记·乐化篇》认为音乐具有教化作用,可以陶冶人们的性情,提高人们的道德修养。

音乐可以使人心情愉悦,达到身心和谐的境地。

通过欣赏优美的音乐,人们可以培养出高尚的情操和审美情趣。

4. 音乐与政治的关系:《乐记·乐化篇》指出音乐与政治密切相关,政治家应该重视音乐的作用,利用音乐来巩固政权,维护社会秩序。

音乐可以激发人们的爱国情怀,增强民族凝聚力。

同时,音乐还可以作为外交手段,展示国家的文化魅力,促进国际友谊。

5. 音乐的教育意义:《乐记·乐化篇》强调音乐在教育中的重要地位,认为音乐教育是培养人的道德品质、审美情趣和创造力的重要途径。

通过学习音乐,人们可以培养出良好的性格和气质,提高自己的综合素质。

总之,《乐记·乐化篇》主张音乐具有重要的社会功能和教化作用,强调音乐在政治、教育等方面的重要地位。

这一观点对于后世的音乐理论和实践产生了深远的影响,为中国古代音乐的发展奠定了坚实的理论基础。

中国音乐起源之我见论述题300字

中国音乐的起源一说,自古有很多的说法,有人说它起源于美好的爱情;有人说它起源于神圣的宗教;有人说它起源于巫术。

古文献反映的音乐起源多源的观点:

一、音乐作为一种精神力量的需要而产生;

二、为表达感情和娱乐而产生;

三、音乐在产生过程中曾模仿自然音响与鸟类的鸣声;

四、音乐直接起源于劳动生产过程。

在前两者的情况中有音乐的产生,并且是具有一定风格、形态、特征、形式的音乐。

音乐研究者们各自站在自己的角度,手握一定的有力证据,畅谈着关于音乐研究的自我见解,生活情感的爱情。

音乐是人们在认识自然界万物的声音的基础之上,为相互之间进行沟通,抒发内心情感,把所听到的声音又选择性地组织、编排起来的、以乐音和噪音为表现媒介和载体的、用来表达人们思想感情、现实生活的行为方式。

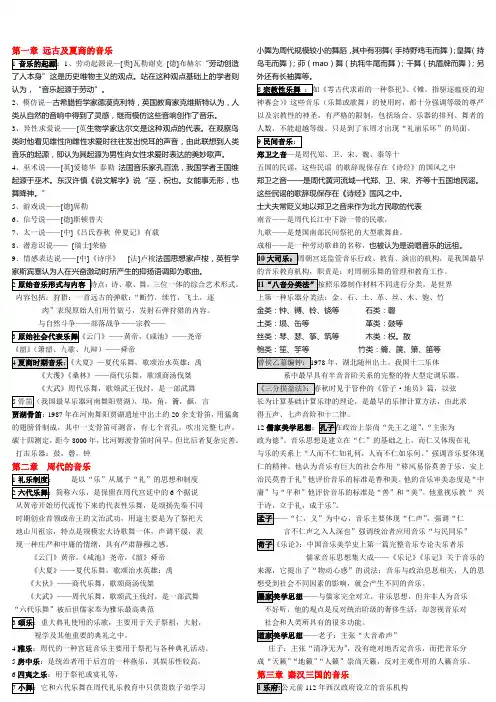

第一章 远古及夏商的音乐1、劳动起源说—[奥]瓦勒谢克 [德]布赫尔“劳动创造了人本身”这是历史唯物主义的观点。

站在这种观点基础上的学者则认为,“音乐起源于劳动”。

2、模仿说—古希腊哲学家德漠克利特,英国教育家克维斯特认为,人类从自然的音响中得到了灵感,继而模仿这些音响创作了音乐。

3、异性求爱说——[英生物学家达尔文是这种观点的代表。

在观察鸟类时他看见雄性向雌性求爱时往往发出悦耳的声音,由此联想到人类音乐的起源,即认为其起源为男性向女性求爱时表达的美妙歌声。

4、巫术说——[英]爱德华 泰勒 法国音乐家孔百流,我国学者王国维起源于巫术。

东汉许慎《说文解字》说“巫,祝也。

女能事无形,也舞降神。

”5、游戏说——[德]席勒6、信号说——[德]斯顿普夫7、太一说——[中]《吕氏春秋 仲夏记》有载 8、潜意识说—— [瑞士]荣格9、情感表达说——[中]《诗序》 [法]卢梭法国思想家卢梭,英哲学家斯宾塞认为人在兴奋激动时所产生的抑扬语调即为歌曲。

诗、歌、舞,三位一体的综合艺术形式。

内容包括:狩猎:一首远古的弹歌:“断竹,续竹,飞土,逐肉”表现原始人们用竹做弓,发射石弹狩猎的内容。

与自然斗争——部落战争——宗教——《咸池》——尧帝《韶》(箫韶、九歌、九辩)——舜帝《大濩》《桑林》——商代乐舞,歌颂商汤伐桀 《大武》周代乐舞,歌颂武王伐纣,是一部武舞,埙,角,籥,龢,言 贾湖骨笛:1987年在河南舞阳贾湖遗址中出土的20余支骨笛,用猛禽的翅膀骨制成,其中一支骨笛可测音,有七个音孔,吹出完整七声,碳十四测定,距今8000年,比河姆渡骨笛时间早,但比后者复杂完善。

打击乐器:鼓,磬,钟第二章 周代的音乐是以“乐”从属于“礼”的思想和制度6个据说 从黄帝开始历代流传下来的代表性乐舞,是颂扬先秦不同 时期创业首领或帝王的文治武功,用途主要是为了祭祀天 地山川祖宗,特点是规模宏大诗歌舞一体,声调平缓,表 现一种庄严和中庸的情绪,具有严肃静穆之感。

浅谈中国史前史“音乐起源”问题中国史前史是指距今5000年以前的历史时期,这个时期的文化和社会形态相对较为简单,但它对中国古代历史和文明的发展有着重要的影响。

在中国史前史中,音乐起源一直是一个备受关注的问题。

本文将简要探讨中国史前史音乐起源的问题。

中国史前史音乐起源的时间。

根据考古学的研究,中国史前音乐起源的时间可以追溯到距今约8000年前的新石器时代晚期。

在那个时期,中国古代人类已经开始使用打击乐器、吹奏乐器和弹拨乐器等不同种类的乐器来演奏音乐。

这些乐器的出现表明中国古代人类已经能够感受到环境中的声音,并创作出音乐。

中国史前史音乐起源的特点。

中国史前音乐的特点主要体现在乐器的材料、形状和演奏技巧等方面。

在古代,人们使用的乐器主要是与自然环境紧密相关的物质,如动物的骨头、竹子、石头等。

乐器的形状多样,有的是圆形或长条状,有的是中空的,有的是有孔穿孔的。

在演奏技巧方面,古代人们主要通过打击、吹奏或弹拨乐器来创作音乐。

这些特点不仅反映了中国古代人类对音乐的理解和创作能力,还反映了当时社会和文化的发展水平。

中国史前史音乐起源的作用。

音乐在中国史前史中起到了重要的作用。

古代人们通过音乐与自然界相融合,从而获得心灵的宁静和愉悦感。

音乐在社会交往中起到了连接不同民族、加强社会团结和传承文化的作用。

古代人们通过音乐来庆祝丰收、祭祀祖先、纪念重大事件等。

音乐在古代的宗教仪式中也占有重要地位,它被视为一种神圣的媒介,可以与神灵进行沟通和交流。

中国史前史音乐起源的影响。

中国史前音乐的起源不仅影响了后来的古代音乐发展,也对中国古代文化和艺术的形成产生了深远的影响。

古代音乐的起源使得人们对音乐的理解和创作能力不断提高,从而促进了音乐的丰富和多样性。

音乐的起源也为中国古代文化和艺术的形成提供了重要的素材和基础。

它为后来的音乐表演、文学创作、绘画等艺术形式奠定了基础。

中国史前史音乐起源是一个重要的研究课题。

通过对乐器、音乐特点、作用和影响等方面的考察,我们能够更好地了解中国古代音乐的起源和发展。

音乐的起源名词解释音乐是人类文化中不可或缺的一部分,它可以通过声音和节奏来表达情感、交流思想,甚至向后世传递文化和历史。

对于音乐的起源有许多不同的理论,下面将对几种常见的音乐起源学说进行解释。

1. 自然声音起源论自然声音起源论认为音乐的起源可以追溯到人类从大自然中获取灵感。

在远古时代,人们与自然环境紧密相连,他们聆听风声、水流和鸟鸣等声音,逐渐开始模仿这些声音,创造出属于自己的音乐。

这一理论认为,音乐最初是人们表达与大自然的联系和情感的方式,它是人类对周围环境的反映和表达。

2. 社会交流起源论社会交流起源论认为音乐的起源与人类的社会行为和交流有关。

音乐在人类社会中起到了重要的交际和团结作用,原始社会的人们通过音乐来示意集会、表达情感和分享他们周围的经验。

这种理论强调音乐的社会功能,并认为音乐在人类社会中的发展与人类社会的进化和发展息息相关。

3. 身体节奏起源论身体节奏起源论认为音乐的起源可以追溯到人体的自然节奏。

人类具有自然的身体节奏,比如心跳、呼吸和行走时的脚步声等,这些节奏在某种程度上影响了音乐的发展。

人们开始模仿和改变这些身体节奏,创造出有意义的声音和节奏,从而演变为具有自身特点的音乐。

这一理论认为,人体的节奏感对音乐的形成和发展起到了积极的推动作用。

4. 语言起源论语言起源论主张音乐的起源与人类语言的发展密切相关。

人类的语言具有音调、节奏和重复等特征,这些特征在某种程度上与音乐的本质相似。

音乐最初可能是人们通过模仿语言的声音和节奏来表达情感和交流信息的一种方式。

随着语言的发展,音乐也逐渐演变为独立的艺术形式,但仍保留了与语言相关的特征。

5. 情感表达起源论情感表达起源论认为音乐的起源与人类情感表达和情绪交流密切相关。

音乐是一种情感表达的媒介,人们通过音乐来表达高兴、悲伤、愤怒等情感。

音乐能够触动人们的情绪和感受,带给人们积极的情绪体验。

这一理论认为,音乐最初是人们借助声音和节奏来表达内心情感的一种方式,逐渐发展成独立的艺术形式。

中国传统音乐文化解读中国传统音乐文化是中国文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的内涵。

它是中国人民智慧和情感的结晶,承载着丰富的文化内涵和情感表达。

本文将从音乐的起源、特点、演奏形式和传承等方面对中国传统音乐文化进行解读。

一、音乐的起源中国传统音乐的起源可以追溯到古代的祭祀活动。

在古代,人们通过音乐来祭祀神灵、祈求丰收和祈福。

随着社会的发展,音乐逐渐成为一种艺术形式,并与舞蹈、戏曲等艺术形式相结合,形成了独特的音乐文化。

二、音乐的特点中国传统音乐的特点主要体现在以下几个方面:1. 以古为鉴:中国传统音乐注重对古代音乐的研究和传承。

古代音乐作品被视为经典,被广泛传唱和演奏。

这种传统使得中国传统音乐具有浓厚的历史氛围和独特的审美特点。

2. 以情为主:中国传统音乐注重情感表达。

音乐作品往往通过音调、节奏和演奏技巧来表达情感,使人们能够通过音乐感受到作者的情感和思想。

3. 以和为贵:中国传统音乐注重和谐。

音乐作品中的音调、节奏和乐器的演奏都要求和谐统一,以达到音乐的美感和艺术效果。

4. 以律为基:中国传统音乐注重律令。

律令是指音乐作品中的音高、音长和音序等规则,它是中国传统音乐的基础,也是保持音乐和谐的重要手段。

三、音乐的演奏形式中国传统音乐的演奏形式多种多样,常见的有以下几种:1. 独奏:独奏是指一个乐器或一个人演奏音乐作品。

独奏形式可以展示乐器的独特音色和演奏技巧,也可以表达演奏者的情感和思想。

2. 合奏:合奏是指多个乐器或多个人同时演奏音乐作品。

合奏形式可以创造出丰富多样的音乐效果,使音乐更加丰满和饱满。

3. 伴奏:伴奏是指乐器或人声为其他乐器或人声演奏音乐作品提供伴奏。

伴奏形式可以增强音乐的层次感和表现力,使音乐更加丰富和生动。

4. 对奏:对奏是指两个乐器或两个人同时演奏音乐作品。

对奏形式可以展示乐器之间的对话和互动,使音乐更加有趣和富有变化。

四、音乐的传承中国传统音乐的传承是一个重要的课题。

音乐的起源音乐的起源――劳动起源说国内外学者对音乐的起源进行了不懈的探索和研究,但大多停留在假说上。

其中,美学与美起源于生产劳动的观点在中国学术界和文学理论界占据主导地位,其影响一直延续到今天。

第一、劳动创造了人,从而创造了音乐产生的生理条件。

恩格斯对此作过这样的讨论:“首先,劳动,然后是语言和劳动已经成为两种主要的驱动力。

在它们的影响下,类人猿的大脑逐渐边缘化成人的大脑。

”。

正是劳动把人与自然分开,形成了与动物不同的生活方式。

物质生产劳动是人类最基本的实践活动;经过千百万年的劳动实践,原始人逐渐锻炼了灵巧的手和高度发达的头脑,形成了人类各种感官,形成了人们独特的感官能力和思维能力,形成了表达思想感情的语言。

从这个意义上说,劳动创造了人自己。

因此,手不仅是劳动的器官,也是劳动的产物。

在这个基础上,它可以产生中外简单或复杂的乐器、博大精深的音乐规律和理论,以及历史悠久的音乐,就像魔术一样。

(劳动在从猿到人的转变中的作用,马克思恩格斯选集)也就是说,劳动在从猿到人的转变中具有决定性的意义。

人类大脑的发展和四肢的灵巧是过去的结果。

劳动创造了人,从而创造了音乐赖以生存的生理条件。

第二,劳动先于音乐,规定了音乐的内容和形式。

先是劳动,然后是音乐,音乐的内容和形式是劳动生活的模仿和再现,这是迄今为人们所发现的大量原始音乐和古代文献记载所证明了的,在那些音乐中,有的直接来源于劳动,成为劳动的有机组成部分;有的模仿和再现劳动生活的情景;有的以幻想的形式表现战胜自然、获得丰收的愿望。

俄国的普列汉诺夫在1900年完成的专著《没有地址的信》,通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分析,以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献,系统地论述了美的起源及其发展问题,并且得出了艺术发生于劳动的观点。

普列汉诺夫根据考古学和人类学方面的大量资料,论述了“诗歌起源于劳动”,“音乐起源于劳动”,原始舞蹈“是人的生产活动在娱乐中、在原始艺术中的再现”。

音乐得起源音乐不仅就是艺术门类得一脉,而且就是作为人类得一种社会现象,就是伴随着人类得出现而产生得;或者更确切得说。

它就是人类社会发展到一定阶段得产物。

那么音乐就是什么?音乐究竟就是如何起源得?古今中外有不同得说法。

我把它分成就是国外说与国内说。

国外说:在古希腊语中,“mousike”意为属于缪斯女神得东西,她并不仅指音乐,虽然音乐(music)一词由此派生而来。

缪斯就是希腊神话中九位美丽得文艺女神得通称,她们住在帕尔那索斯山,各司其职,分别掌管诗乐,舞蹈,抒情诗,历史,喜剧,悲剧,颂歌,史诗与天文。

因此对希腊人来说,音乐与诗歌密不可分,有时还与舞蹈、戏剧相结合。

音乐在古希腊人得生活中占有统治地位。

古希腊神话宣称神就是音乐得发明者与最早得实践者,而在圣经得故事中,神就是一种至高无上得存在,神创造了人。

因此人始终坚信着神给了自己所需要得食物,房子,山水,也包含了音乐。

音乐之所以存在,也就是因为神。

而国内说却有四种不同得观点。

第一种观点,认为音乐就是巫术说:在远古时代人们对自然界中得一些自然现象不理解,她们认为一定就是这些自然现象由某一位神(图腾)所操纵,这样有了为祈求神得保佑而搞一些活动,由于这些礼仪活动得需要就产生了音乐。

这一观点与西方神创说得观点基本一致。

第二种观点,认为音乐就是劳动说:我们得祖先主要从事集体得体力劳动,像打猎、采野果、砍树木、搬石头等。

集体劳动需要一种整齐得声音来指挥大家统一行动。

体力劳动也需要一种有号召得声音来鼓劲。

于就是,一种有规律,有力量得声音就出现了:“哎嗬,吭哟”,这就就是最早得音乐。

而当打猎成功或获得丰收时,人们又需要一种有节奏得声音来表示欢庆,于就是最早得舞蹈音乐就产生了。

人们在劳动中学会了直立行走,于就是手与脚分下,胸腔也发达了,声带及其她器官也健全了,大脑也发育成熟了。

这样人们才有能发声得嗓子,能演奏得双手与能进行音乐创作与音乐欣赏得头脑。

这些都说明音乐来源于劳动。

中国音乐的起源,1.劳动的进行,语言的出现和人类大脑的发达,奠定了音乐产生的基础条件,同时也赋予了音乐的表现内容。

2.劳动中有节奏的呼声,这是原始音乐端的最初萌芽。

3.音乐与舞蹈还可以说是人类语言的一种延伸。

4.某些劳动工具的发现和部分生活用具对音乐的出现也给我们的祖先又以某些启发,甚至可以说某些劳动工具本身就是乐器的前身。

5.原始艺术的特点(亦即形式特点):音乐舞蹈诗歌三者交织在一起,密不可分,中国古代文献称之为“乐舞”。

音乐起源的几种说法1、劳动说:“劳动创造了人本身”这是历史唯物主义的观点。

站在这种观点基础上的学者则认为,“音乐起源于劳动”。

《淮南子》认为劳动者之间的呼喊应和是音乐的起源。

2、语言扬抑说,法国思想家卢梭,英哲学家斯宾塞认为人在兴奋激动时所产生的抑扬语调即为歌曲。

(情感说)3、模仿自然说:古希腊哲学家德漠克利特,英国教育家克维斯特认为,人类从自然的音响中得到了灵感,继而模仿这些音响创作了音乐。

4、异性求爱说:英国生物学家达尔文是这种观点的代表。

在观察鸟类时他看见雄性向雌性求爱时往往发出悦耳的声音,由此联想到人类音乐的起源,即认为其起源为男性向女性求爱时表达的美妙歌声。

两晋南北朝的佛教音乐佛教音乐发展到南北朝之后形成了说唱兼有、声文并茂的讲演艺术,并由此涌现了许多擅长佛教音乐的高僧。

如道照、昙宗、慧琚等,他们“尤善唱导,出语成章”。

由于他们的积极倡导和传播,梁朝佛法兴盛,红极一时,尤其是北魏笃信佛教,以致“梵呗屠音,连檐接响”,这一时期佛教音乐在各地传播且各有地方特色。

佛教音乐被称为梵音,又名梵呗。

中国佛教音乐发展是由陈思王曹植鱼山梵呗开始的(唐密和显教)。

梵,是印度语“清净”的意思。

呗是印度语“呗匿”的略称,义为赞颂或歌咏。

梵呗,亦称赞呗、梵乐、梵音、念唱、佛曲、佛乐等,是佛教徒(确切的说:是指出家人或主持)举行宗教仪式时在佛菩萨前歌诵、供养、止断、赞叹的颂歌,后世梵呗是鱼山梵呗为标准的简称,泛指为传统佛教音乐。

音乐认识音乐历史和发展音乐认识:音乐历史和发展音乐是人类文明的重要组成部分,其历史可以追溯到人类社会的早期。

通过了解音乐的历史和发展,我们能够更深入地理解音乐的本质和意义。

本文将介绍音乐的起源、演变和不同时期的音乐特点。

一、音乐的起源音乐起源于早期人类的声音和节奏表达。

早期人类通过模仿大自然的声音,如鸟鸣、风声等,逐渐形成了简单的音乐形式。

随着人类语言的演变和社会的不断发展,音乐也逐渐演变成了一种独立的艺术形式。

二、古代音乐的发展古代音乐在不同的文明中有着各自的特点和风格。

在古埃及,音乐被广泛运用在祭祀和宗教仪式中,既具有宗教性质又包含了娱乐性。

古希腊的音乐则以宗教舞蹈和史诗为基础,强调和声和旋律的和谐。

在古中国,音乐在宫廷和宴会中扮演重要角色,古琴、古筝等传统乐器得到广泛使用。

三、中世纪音乐的发展中世纪音乐以宗教音乐为主导,教会对音乐的影响力非常大。

著名的音乐理论家格列戈里和法国音乐学派为中世纪音乐的发展做出了重要贡献。

中世纪音乐以合唱为主,采用了简单的旋律和音调,表达着宗教虔诚和对神秘力量的崇拜。

四、文艺复兴音乐的发展文艺复兴时期是欧洲音乐历史上的重要阶段,民间音乐和宫廷音乐达到了巅峰。

该时期以意大利为中心的文化运动对音乐的发展产生了重大影响。

文艺复兴音乐注重音乐创作的艺术性和复杂性,独立的声乐和器乐作品开始兴起。

五、巴洛克音乐的发展巴洛克音乐是17世纪晚期至18世纪初期的欧洲音乐风格,以其华丽和复杂的音乐形式而闻名。

巴洛克音乐注重情感表达,强调对音乐技巧和装饰性的运用。

巴洛克时期的作曲家巴赫、亨德尔等对后世音乐发展产生了深远的影响。

六、古典音乐的发展古典音乐是指18世纪末至19世纪中期的音乐风格,以其优雅和对称的音乐形式而闻名。

古典音乐注重音乐结构和和声的完美性,音乐作品具有明确的主题和发展的思路。

莫扎特、贝多芬等著名作曲家的作品在古典音乐领域取得了重大突破。

七、浪漫主义音乐的发展浪漫主义音乐是19世纪末至20世纪初的音乐风格,特点是情感丰富、个人主义和超越传统。

音乐的起源探寻人类与音乐的渊源音乐是人类文化中不可或缺的一部分,它伴随着人类的进化和发展,为人们带来欢乐、激情和共鸣。

然而,对于音乐的起源以及人类与音乐的渊源,仍存在着许多争议和疑问。

本文将深入探讨人类与音乐的渊源,从早期的音乐形式到音乐的社会功能,以及音乐对人类心理和情感的影响。

一、早期音乐的形式在远古时代,人类的音乐形式主要是基于声音和节奏的组合。

最早的音乐可能是通过打击自然物体或身体发出的声音,如敲击木材或打击自己的身体,产生节奏感。

这种简单的音乐形式可能早在人类出现之初就出现了,可以被视为人类与音乐渊源的开始。

随着时间的推移,人类开始探索声音的更多可能性,通过口哨、吟唱等方式来表达自己的情感和表达。

这些早期的音乐形式或许是用于传递信息、表达情感或祭祀活动的一部分。

然而,由于缺乏文化的书写和记载方式,早期音乐的具体形式已经无法准确考证。

二、音乐的社会功能随着人类社会的发展,音乐逐渐成为社交和娱乐活动的一部分,具备了更多的社会功能。

音乐成为人们沟通的桥梁,连接着不同的群体和文化。

它可以用于庆祝特殊的场合,如婚礼、节日和庆祝活动等。

此外,在宗教仪式和祭祀活动中,音乐也扮演着重要的角色,帮助人们与超自然力量进行交流与沟通。

音乐还具备治疗和舒缓情绪的功能。

数百年来,医生和治疗师已经发现音乐可以帮助人们放松、减轻焦虑和压力,改善心理健康。

音乐疗法在现代临床心理学和精神病学中得到广泛应用,成为一种有效的治疗手段。

三、音乐对人类心理和情感的影响音乐对人类心理和情感产生深远的影响。

从古至今,音乐被视为一种普遍的语言,能够跨越文化和语言的界限,触动人们内心深处的情感共鸣。

研究表明,音乐可以调节人类情绪和情感状态,具有积极的影响。

欢快的音乐可以提高人们的情绪,增加快乐和愉悦感;而柔和而悲伤的音乐则可能引发人们的悲伤和哀伤情绪。

此外,音乐还可以激发人们的想象力和创造力,帮助人们表达自己的思想和情感。

四、现代音乐的发展和多样性随着科技的发展和社会进步,音乐在现代社会中呈现出极大的多样性。

音乐的起源和上古时期的音乐音乐,这一充满魅力与魔力的艺术形式,自远古时代起就伴随着人类的发展,成为了人类生活中不可或缺的一部分。

那么,音乐究竟是如何起源的?上古时期的音乐又有着怎样的特点和发展呢?关于音乐的起源,有多种不同的理论和推测。

有一种观点认为,音乐起源于人类的劳动。

在原始社会,人们为了协同劳动、提高劳动效率,往往会发出有节奏的呼喊声,这种节奏和声音逐渐演变成为了最初的音乐元素。

例如,在集体搬运重物时,大家会统一喊出有规律的口号,这种口号不仅能够协调动作,还具有一定的韵律和节奏。

还有一种理论认为,音乐起源于人类的情感表达。

当人们感到喜悦、悲伤、愤怒等强烈的情感时,会自然而然地通过声音来抒发。

这些声音可能最初是简单的呼喊、哭泣或者欢笑,但随着时间的推移,逐渐变得更加复杂和有规律,形成了音乐的雏形。

另外,模仿说也是音乐起源的一种观点。

早期人类可能会模仿自然界中的各种声音,如鸟鸣、风声、水流声等,通过模仿这些声音来创造出音乐。

上古时期,音乐已经有了一定的发展。

在那个遥远的时代,音乐往往与宗教、祭祀等活动紧密相连。

当时的人们相信,通过音乐可以与神灵沟通,祈求神灵的庇佑和恩赐。

例如,在一些重大的祭祀仪式上,会有专门的乐师演奏特定的音乐,这些音乐通常具有庄严、肃穆的特点,以表达对神灵的敬畏之情。

在乐器方面,上古时期已经出现了一些简单而原始的乐器。

骨笛是其中的代表之一,它通常是用动物的骨头制成,能够吹出简单的音调。

还有陶埙,通过不同的指法和吹气方式,可以发出不同的声音。

这些乐器虽然简单,但为后来乐器的发展奠定了基础。

上古时期的音乐节奏往往比较单一,旋律也相对简单。

但即便如此,它依然具有很强的感染力和表现力。

在那个没有文字记载的时代,音乐成为了传承历史、文化和价值观的重要方式。

人们通过口口相传的方式,将音乐和其中所蕴含的意义传递给下一代。

此外,上古时期不同地区的音乐也具有各自的特色。

比如,在一些以农耕为主的地区,音乐可能更加舒缓、平和,反映了人们对大自然的依赖和对丰收的期盼;而在一些游牧民族中,音乐则可能更加奔放、豪迈,体现了他们的勇敢和自由。

浅谈⾳乐之起源2019-09-11【摘要】杨荫浏先⽣在《中国古代⾳乐史稿》中记载:“⾳乐起源于劳动。

劳动的进⾏,语⾔的产⽣,⼈脑的发达,为⾳乐艺术的产⽣准备了条件。

” ⽽在中国近代关于⾳乐的起源论⼀直是以“劳动论”占主导地位。

各种观点在我国都是具有⼀定代表性的。

关于⾳乐的起源还有很多论说,⽐如本能说、模仿说、个⼈创造说等等。

【关键词】⾳乐起源当我们听闻美妙的乐声时,是否曾思考过⾳乐的起源问题。

万物皆有始也有终,有本也有源,因此⾳乐也不例外。

那么⾳乐到底来源于何处,⼜是怎样发展?我们⼀起带着这些问题来究其源溯其本。

中国有着五千年的悠久历史,⾳乐也曾在历史中扮演着举⾜轻重的⾓⾊。

⽽在国⼈中谈及艺术起源的甚少,若有提及者也只是⼀笔带过。

杨荫浏先⽣在《中国古代⾳乐史稿》中记载:“⾳乐起源于劳动。

劳动的进⾏,语⾔的产⽣,⼈脑的发达,为⾳乐艺术的产⽣准备了条件。

”很明显他所⽤的理论是以马克思的唯物论为基础,加以机械的分析因此可以说带有⼀定政治⽬的的。

因此这样的论点是有待商榷的,同时杨先⽣也以《淮南⼦》中:“今夫举⼤⽊者,前呼‘邪许’,后亦应之。

此举重动⼒之歌也。

”作为这个论点的历史材料。

这句话告诉我们,古时⼈们在劳动中为了更好地协调步伐或动作,在劳动中前呼后应就产⽣了所谓的歌曲。

我们不能因为这样就认为在劳动中有某种类似歌曲的形式存在,因为它抛开了⾳乐的本体只谈其存在形式,也因此这样的抛开本体只谈其存在的形式的⽴论是极其缺乏说服务的。

⾸先我们看,不论这段材料的正确与否,就其上下认同的两个观点是否有⽭盾,还是值得商讨。

再者,这句话也只是阐述了先⼈⽤诗歌、⾳乐、舞蹈来表达其思想或者说是内⼼的感受,在此处也很难让⼈发现有谈及⾳乐的本源问题。

因此⾳乐的劳动起源论是极其没有理论依据的,抛开⾳乐本体来论⾳乐的起源更是毫⽆意义的。

中国传统的⾳乐美学思想的主体,奠基于孔⼦,发展于孟⼦,成熟于荀⼦,⾄《乐记》集⼤成的儒家思想,其特征是从政治需要发展考察⾳乐,不把⾳乐当作审美对象,⽽是把它当作统治的⼿段。

音乐的起源——劳动起源说古今中外的学者们曾孜孜不倦地对音乐起源进行了大量的探索与研究,但大多只停留在假说之中。

其中认为审美与美的起源于生产劳动的观点在我国学术界与文艺理论界占据主导地位,这种理论的影响一直延续至今。

第一、劳动创造了人,从而创造了音乐产生的生理条件。

恩格斯对此作过这样的论述:“首先劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地边成人的脑髓”。

正是由于劳动,才使人从自然界分离出来,形成了与动物不同的生存方式,物质生产劳动是人类最基本的实践活动;原始人经过了数百万年的劳动实践,才逐渐锻炼出灵巧的双手和高度发达的头脑,形成了人的各种感觉器官,形成了人所特有的感觉能力和思维能力,并且形成了相互之间表达思想感情的语言。

从这种意义上讲,劳动创造了人本身。

所以,手不仅是劳动的器官,它还是劳动的产物。

在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了中外或简单或复杂的乐器,博大精深的乐律乐理,源远流长的音乐。

(《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,《马克思恩格斯选集》)这就是说,劳动在从猿到人的转变过程中具有决定的意义,人类大脑的发达,肢体的灵巧,都是过去的结果。

是劳动创造了人,从而创造了音乐赖以产生的生理条件。

第二、劳动先于音乐,并规定了音乐的内容和形式。

先有劳动,后有音乐,音乐的内容和形式是劳动生活的模仿和再现,这是迄今为人们所发现的大量原始音乐和古代文献记载所证明了的,在那些音乐中,有的直接来源于劳动,成为劳动的有机组成部分;有的模仿和再现劳动生活的情景;有的以幻想的形式表现战胜自然、获得丰收的愿望。

俄国的普列汉诺夫在1900年完成的专著《没有地址的信》,通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分析,以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献,系统地论述了美的起源及其发展问题,并且得出了艺术发生于劳动的观点。

普列汉诺夫根据考古学和人类学方面的大量资料,论述了“诗歌起源于劳动”,“音乐起源于劳动”,原始舞蹈“是人的生产活动在娱乐中、在原始艺术中的再现”。

第一章远古及夏商的音乐

音乐的起源的重要观点:1、劳动起源说2、模仿说。

3、异性求爱说4、巫术说5、游戏说6、信号说7、“太一”说8、潜意识说9、情感表达说。

原始的音乐是由歌、舞、乐组成,以狩猎为内容,许多原始音乐反映与大自然斗争有关的内容,远古音乐传说还有有关部落战争的,在原始人类的生活中,各种原始宗教占有重要地位,因而产生许多与之有关的乐舞神话传说。

在整个夏代最为重要的代表性乐舞是《大夏》,它是歌颂禹治水功绩的。

商代最有代表性的乐舞是《大濩》,甲骨文表明它常用于祭祀。

远古及夏商的乐器,分为吹管乐器和打击乐器两大类。

吹管乐器有骨笛(贾湖骨笛是至今为止中国考古发现的最古老的乐器,也是世界上最早的可吹奏乐器。

)埙,角,籥,龢,言。

打击乐器有鼓,磬,钟,铃,缶。

第二章周代的音乐

周代天子分封诸侯,并在总结殷商各种典章制度的基础上,建立了一整套等级制度。

周代统治者以礼、乐、刑、政四术作为统治手段。

礼可以分贵贱,乐可以互和敬。

周代的礼乐的规定,是为了加强人们的等级观念,达到巩固其统治的政治目的。

周代的音乐形式都是乐舞或歌舞,有六代乐舞,颂乐,雅乐,房中乐,四夷之乐,小舞,宗教性乐舞。

(宫廷音乐)

六代乐舞有,《云门》《箫韶》《咸池》《大夏》《大濩》《大武》。

颂乐,重大典礼使用的乐歌,主要用于天子祭祖、大射、视学及其他重要的典礼之中。

雅乐在周代指一种宫廷音乐,主要用于祭祀与各种典礼活动。

雅乐分大雅与小雅。

其音乐形式有的乐歌,其伴奏用琴或瑟;有的是器乐形式,乐器则多为笙或管。

房中乐是统治者用于后宫的一种燕乐,其娱乐性较高,歌时只用琴瑟之类乐器伴奏,歌词常采用民间采集而来的情歌之类的内容,要求合乎后妃之德、合乎礼教的审美情趣。

四夷之乐是保留在周代宫廷里的、非周地的一些其他地方的民族或部落如秦、楚、吴、越等地的音乐,这种乐舞主要是为了炫耀扬威,它由低级的乐官“鞮鞻”掌管。

小舞是规模的乐舞

大司乐是周初建立的我国最早的宫廷音乐机构,它的一个重要职能是音乐教育,它的目的是为了配合礼乐制度,维护周王朝的最高统治。

除此之外的两个职能是严格的行政管理和音乐表演职能。

周代民间音乐的有郑卫之音(郑卫之音是周代郑卫宋齐魏秦王陈豳等十五国的民谣,周人就有“采风”制度,古人将民间音乐称为“风”)南音(周代长江中下游一带的民歌)九歌(是楚国南部民间祭祀的大型歌舞曲)成相(是一种劳动歌曲的名称)

周代已出现了许多著名的琴曲如《高山》《流水》,和许多著名的宫廷琴师如师旷、师涓、师曹、师襄、师乙等。

周代乐器的增多,促使乐器分类的出现,八音是古代按照乐器制作材料的不同而分成的“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八个类别。

曾侯乙编钟是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最恢宏的一套编钟。

我国的乐律学在周代已有高度的发展,在春秋时期管仲的著作中就有三分损益法的记载最早的七声音阶我们称之为“古音阶”。

用三分损益法还可以得到我国的十二律。

在周代(尤其是春秋、战国时期),百家争鸣,儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、名辩家等互相展开争辩,思想尤为解放。

而关于音乐问题的争辩,是以儒家、墨家、道家为重要。

儒家的音乐思想:孔子的音乐思想建立在“仁”的基础上,而“仁”又体现在“礼”与“乐”的关系上。

孔子认为音乐有巨大的社会作用,认为音乐可以改变社会风气,礼可以给人以约束,只有这样,才能国泰民安。

他的音乐审美态度是“中庸”与“平和”,所以要求音乐“乐而不淫,哀而不伤”,他评价音乐的标准是善和美,又特别强调善的重要,他重视乐教,将乐教视为完成教育的最后阶段兴于诗,立于礼,成于乐。

质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。