第六章 医经类文献

- 格式:ppt

- 大小:4.02 MB

- 文档页数:59

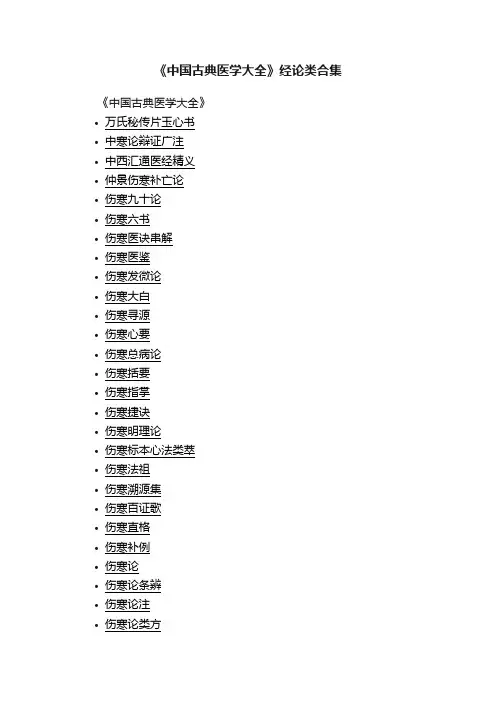

《中国古典医学大全》经论类合集《中国古典医学大全》•万氏秘传片玉心书•中寒论辩证广注•中西汇通医经精义•仲景伤寒补亡论•伤寒九十论•伤寒六书•伤寒医诀串解•伤寒医鉴•伤寒发微论•伤寒大白•伤寒寻源•伤寒心要•伤寒总病论•伤寒括要•伤寒指掌•伤寒捷诀•伤寒明理论•伤寒标本心法类萃•伤寒法祖•伤寒溯源集•伤寒百证歌•伤寒直格•伤寒补例•伤寒论•伤寒论条辨•伤寒论注•伤寒论类方•伤寒论翼•伤寒论辑义•伤寒论辩证广注•伤寒贯珠集•伤寒附翼•六因条辨•内经博议•内经知要•内经评文•医效秘传•医经原旨•古本难经阐注•增订叶评伤暑全书•张卿子伤寒论•敖氏伤寒金镜录•注解伤寒论•灵枢识•灵素节注类编•类经•类经图翼•类证活人书•素问灵枢类纂约注•素问玄机原病式•素问病机气宜保命集•素问经注节解•素问要旨论•素问识•订正仲景全书伤寒论注•订正仲景全书金匮要略注•重订通俗伤寒论•金匮玉函经二注•金匮玉函要略述义•金匮翼•金匮要略心典•金匮要略方论•金匮要略浅注•难经古义•难经正义•难经经释•难经集注•高注金匮要略•黄帝八十一难经•黄帝内经十二经脉秘与应用•黄帝内经太素•黄帝内经灵枢集注•黄帝内经素问•黄帝内经素问集注•黄帝灵枢经叙•黄帝素问宣明论方•黄帝素问直解。

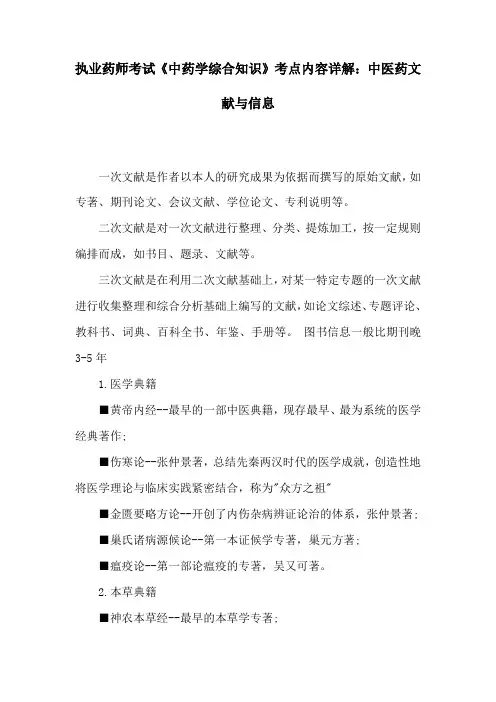

执业药师考试《中药学综合知识》考点内容详解:中医药文献与信息一次文献是作者以本人的研究成果为依据而撰写的原始文献,如专著、期刊论文、会议文献、学位论文、专利说明等。

二次文献是对一次文献进行整理、分类、提炼加工,按一定规则编排而成,如书目、题录、文献等。

三次文献是在利用二次文献基础上,对某一特定专题的一次文献进行收集整理和综合分析基础上编写的文献,如论文综述、专题评论、教科书、词典、百科全书、年鉴、手册等。

图书信息一般比期刊晚3-5年1.医学典籍■黄帝内经--最早的一部中医典籍,现存最早、最为系统的医学经典著作;■伤寒论--张仲景著,总结先秦两汉时代的医学成就,创造性地将医学理论与临床实践紧密结合,称为"众方之祖"■金匮要略方论--开创了内伤杂病辨证论治的体系,张仲景著;■巢氏诸病源候论--第一本证候学专著,巢元方著;■瘟疫论--第一部论瘟疫的专著,吴又可著。

2.本草典籍■神农本草经--最早的本草学专著;■本草经集注--系统整理南北朝以前的药物学资料,陶弘景著;■重修政和经史证类备急本草--保存最早的完整的本草合刊本,张存惠著;■本草纲目--中药学巨著,李时珍著。

3.方书典籍:■肘后备急方--属急症手册性质,葛洪著;■备急千金要方--对后世妇婴专科有很大影响,孙思邈著;■千金翼方--孙思邈著,与《千金要方》合称《千金方》;■外台秘要--综合性医学巨著;■太平圣惠方--宋代王怀隐著;■太平惠民和剂局方--我国第一部成药典,宋代官府颁行;■普济方--中国古代收方最多的方书,保存大量民间验方。

药品标准:■中华人民共和国药典--分三部,一部收载药材及饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等,二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及药用辅料,三部收载生物制品;■中华人民共和国卫生部药品标准;国家食品药品监督管理局标准。

中药不良反应包括副作用、毒性作用、过敏反应、后遗效应、继发反应、特异性、遗传因素药物剂量无关的不良反应:特异质反应和变态反应常用有毒中药的中毒反应和基本救治原则一、乌头类主要有毒成分为乌头碱,一般中毒量为 0.2mg,致死量为 2~4mg。

中医医史论文参考文献一、中医医史论文期刊参考文献[1].任应秋教授中医医史文献学成就述要.《北京中医药大学学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2014年2期.赵健.严季澜.李柳骥.[2].运用中医医史文献学研究方法探讨方剂学发展史.《北京中医药大学学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2013年2期.赵健.严季澜.李柳骥.[3].中医医史文献学科发展趋势和现状分析.《南京中医药大学学报(自然科学版)》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2008年2期.王旭东.[4].中医医史文献学科建设有关问题探讨.《南京中医药大学学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2005年2期.赵国平.[5].关注人文素质教育语境下的中医医史文献.《医学与哲学》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.2005年3期.马晓亮.陈萍.[6].浅谈中医医史文献学科的研究方向.《湖北中医学院学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.2008年2期.杨丽娟.[7].中医医史文献学的特点及发展趋势.《河北中医药学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.2005年3期.李渡华.于丽.张德英.[8].中医医史文献学科存在的主要问题及对策.《上海中医药大学学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.2008年3期.陈仁寿.[9].略论中医医史文献学的作用和研究方向.《河南中医学院学报》.被中信所《中国科技期刊引证报告》收录ISTIC.2003年1期.向群.万幸.[10].中医医史文献学科教师应用微格教学法的探索.《中医教育》.2013年2期.林怡.戴铭.二、中医医史论文参考文献学位论文类[1].宋臣校定本《伤寒论》的文献研究.被引次数:2作者:张蕾.中医医史文献山东中医药大学2007(学位年度)[2].明清(13681840)医学道德发展史研究.被引次数:2作者:刘霁堂.中医医史文献广州中医药大学2005(学位年度)[3].对习读《内经》易生歧义之文字研究.作者:李怀芝.中医医史文献山东中医药大学2006(学位年度)[4]《淮南子》医学思想研究.被引次数:3作者:潘秋平.中医医史文献北京中医药大学2008(学位年度)[5]古代禁咒治病术的文献研究.被引次数:3作者:李丛.中医医史文献北京中医药大学2008(学位年度)[6]胃脘痛病证的古今文献研究与学术源流探讨.被引次数:2作者:于晓.中医医史文献北京中医药大学2008(学位年度)[7]张景岳医易思想研究.作者:薛松.中医医史文献北京中医药大学2008(学位年度)[8].王吉民、伍连德《中国医史》与陈邦贤《中国医学史》比较研究.作者:吴静.中医医史文献广州中医药大学2015(学位年度)[9]《内经》理论体系的科学美学思想.被引次数:1作者:徐瑛.中医医史文献北京中医药大学2008(学位年度)[10].近代中医学校教育史的研究.被引次数:5作者:张增国.中医医史文献山东中医药大学2011(学位年度)三、相关中医医史论文外文参考文献[1]MethodsandtechnologiesoftraditionalChinesemedicineclinicalinfo rmationdatamationinrealworld. GuanliSongYingHuiWangRunshunZhangBaoyanLiuXuezhongZhouGuanboSongLiang XieXinghuanHuang2014[2]IsthecontentoftheChineseQualityofLifeInstrumentreallyvalidinth econtextoftraditionalChinesemedicineinHongKong?. WongWLamCLLeungKFZhaoL《Complementarytherapiesinmedicine》,被SCI收录SCI.20091[3]TextminingfortraditionalChinesemedicalknowledgediscovery:asurv ey..ZhouXPengYLiuB《Journalofbiomedicalinformatics》,被EI收录EI.被SCI收录SCI.20104[4]StudyonthehistoryofTraditionalChineseMedicinetotreatdiabetes. HuiZhangCongeTanHongzhanWangShengboXueMiquWang 《Europeanjournalofintegrativemedicine》,20101[5]ReferraltoandattitudetowardstraditionalChinesemedicineamongstw esternmedicaldoctorsinpostcolonialHongKong.. ChungVCHillierSLauCHWongSYYeohEKGriffithsSM 《Socialscienceandmedicine》,20112[6]AdvantagesofcombinationofacupuncturewithChinesemedicinetreatme ntofclinicaldisease. ZipingLiLiweiYinLingfengZengZhaohuiLiangTianZhangXumingWu2014[7]ComprehensionoftheuniquecharacteristicsoftraditionalChinesemed icine.Xutian,S.Cao,D.Wozniak,J.Junion,J.Boisvert,J.《TheAmericanjournalofChinesemedicine》,被SCI收录SCI.20122[8]Chineseacupunctureexpertsystem(CAES)ausefultooltopracticeandle arnmedicalacupuncture.Lam,C.F.D.Leung,K.S.Heng,P.A.Lim,C.E.D.ShunWong,F.W.《Journalofmedicalsystems》,被SCI收录SCI.20123[9]SketchesofotohistoryPart12:ThehistoryofotologyintraditionalChi nesemedicine..Kong,WJHao,JSchacht,J《Audiology&neurootology》,被SCI收录SCI.20063[10]SketchesofotohistoryPart12:ThehistoryofotologyintraditionalCh inesemedicine..KongWJHaoJSchachtJ《Audiology&neurootology》,被SCI收录SCI.20063四、中医医史论文专著参考文献[1]任应秋教授中医医史文献学成就述要.赵健.严季澜.李柳骥,2013中华中医药学会第十五次中医医史文献学术年会[2]2008年度中医医史文献学科发展研究报告.高文铸.田思胜.刘玉玮,2008全国第十一届中医医史文献学术研讨会[3]中医医史文献学科的发展与机遇.李渡华.于丽.张盛君,2008全国第十一届中医医史文献学术研讨会[4]中医医史文献学术的研究思路及方法探讨.高日阳,2008全国第十一届中医医史文献学术研讨会[5]中医医史文献知识是确认中医价值的金砝码对欧洲某汉学家曲解中医的厘正.王旭东,2012第十四次中医医史文献学术年会[6]章太炎在近代中医史上的地位及成就.段晓华,2015世界中医药学会联合会中医药文化专业委员会第一届学术研讨会[7]中医医史文献学的内涵和外延.程东旗,2005中华中医药学会第八届中医药文献学术研讨会[8]中医医史文献重点学科建设的实践与思考.王振国.朱毓梅.宋咏梅,2010全国医史文献学科建设发展创新研讨会[9]小儿哮喘病的中医医史文献研究.孙雯.俞建,2009首届中华中医儿科高等教育论坛暨2009年度全国中医儿科学术交流大会[10]中医医史文献学科建设的回顾与展望.徐春波,2004第七届全国中医文献学术研讨会。

中医药文献检索期末复习重点最终整理版(参考陈宏师兄整理的版本加以修改)第一章:中医药文献检索基础第一节:文献及相关概念1、信息:事物运动状态和运动方式的放映2、信息发生源分:自然(风雨雷电)、生物(鸟语花香)、机电(脉冲信号)、社会(符号图形)3、信息的特征:8个4、知识:人们在改造世界的实践过程中所获得的认识和经验总和5、情报的三个基本属性:知识性、传递性、效用性6、文献:记录有知识的一切载体7、文献的四要素:内容信息、物质载体、符号系统、记录方式8、文献的三要素:知识性、物质载体、记录性(仅作参考)9、文献的四要素:知识的具体内容、记录知识的形式、知识记录的物质载体、文献出版形式(仅作参考)10、信息、知识、情报、文献之间的关系:信息广泛存在于自然界和人类社会,其涵盖面最大、最广,许多信息更具有未经加工的自然属性;知识是被人们所认识并被提炼加工的那一部分信息;情报是被激活了的知识和信息,是为了特定的效用目的而获取的知识和信息;文献是记载知识的载体;它们之间形成了密切的包含关系与转换关系。

第二节文献信息源及其类型1、信息源可分为:体载信息、实物信息、文献信息、数字信息2、中医药文献的载体:纸质、微缩型、磁盘、光盘(四种,个人觉得不会考)3、文献的记录方式:手写、印刷、电子、声像、网络(更加不会考)4、文献的级别:A. 零次文献:口头交谈、未正式发表的原始文献、书信、手稿、记录、笔记、内部使用资料B. 一次文献:期刊论文、科技报告、专利文献、学位论文(注意限定词,是大部分,就好比有些专利文献不是一次文献,而是二次文献)C. 二次文献:目录、索引、文摘、检索工具书(《中国中医古籍总目》)功能:检索与通报一次文献的双重功能D. 三次文献:总结报告、动态综述、进展通讯、信息预测、工具书、手册、大全、年鉴、指南、词典【科技报告:总结报告:检索工具书:用以报道、存贮和查找文献线索的工具。

附有检索标识的某一范围条目的集合,是二次文献工具书:】5、文献的出版形式:图书、期刊和报纸、会议文献、学位论文、专利文献、标准文献、科技报告、政府出版物、技术档案、产品资料A. 图书:国际标准书号:ISBN图书的特点:内容系统、全面、理论性强、成熟可靠、权威性图书的缺点:出版周期长、知识不够新颖、传递速度慢图书的三种类型:阅读、检索、参考B. 期刊:国际标准刊号:ISSN期刊的特点:出版周期短、报道文献速度快、内容新颖、学科广、数量大、种类多、发行影响广核心期刊的评定标准:引文率、利用率;占本学科的的15~20%(估计这两个会考填空或选择)C. 专利文献:及时性、新颖性、详尽性、系统性、实用性、可靠性6、古代中医药文献的划分时间:1911年(辛亥革命年)7、中医药古籍中的类型:A. 中医药专著:B. 综合性类书:(将每本书中的知识归类整理到一起)C. 综合性丛书:(只是完整的重头到尾记录多本书)D. 非医药典籍:E. 文史工具书:F. 小说和笔记:第三节文献检索语言与技术1、检索语言的作用:5个,(估计不会考这么低级的问题)2、检索语言的类型:(世界上常分为三大类)A. 分类检索语言:能较好的体现学科的系统性,反映事物之间的联系B. 主题检索语言1. 叙词语言:主题词。

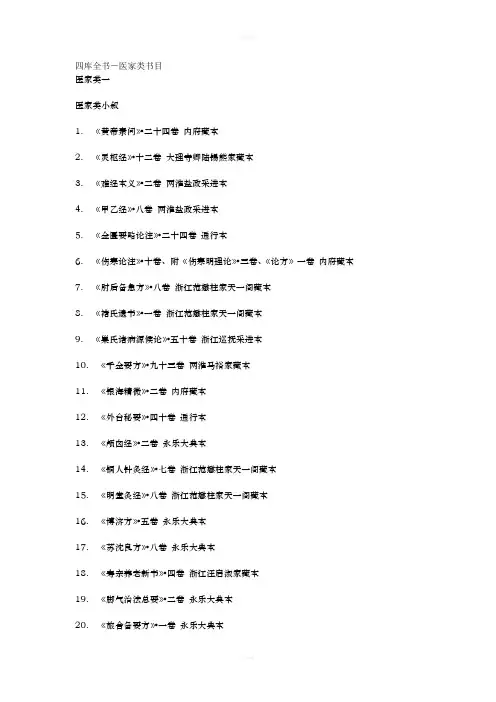

四库全书-医家类书目医家类一医家类小叙1. 《黄帝素问》•二十四卷内府藏本2. 《灵枢经》•十二卷大理寺卿陆锡熊家藏本3. 《难经本义》•二卷两淮盐政采进本4. 《甲乙经》•八卷两淮盐政采进本5. 《金匮要略论注》•二十四卷通行本6. 《伤寒论注》•十卷、附《伤寒明理论》•三卷、《论方》一卷内府藏本7. 《肘后备急方》•八卷浙江范懋柱家天一阁藏本8. 《褚氏遗书》•一卷浙江范懋柱家天一阁藏本9. 《巢氏诸病源候论》•五十卷浙江巡抚采进本10. 《千金要方》•九十三卷两淮马裕家藏本11. 《银海精微》•二卷内府藏本12. 《外台秘要》•四十卷通行本13. 《颅囟经》•二卷永乐大典本14. 《铜人针灸经》•七卷浙江范懋柱家天一阁藏本15. 《明堂灸经》•八卷浙江范懋柱家天一阁藏本16. 《博济方》•五卷永乐大典本17. 《苏沈良方》•八卷永乐大典本18. 《寿亲养老新书》•四卷浙江汪启淑家藏本19. 《脚气治法总要》•二卷永乐大典本20. 《旅舍备要方》•一卷永乐大典本21. 《素问入式运气论奥》•三卷、附《黄帝内经素问遗篇》•一卷两江总督采进本22. 《伤寒微旨》•二卷永乐大典本23. 《伤寒总病论》•六卷、附《音训》•一卷、《修治药法》•一卷大学士于敏中家藏本24. 《圣济总录纂要》•二十六卷浙江巡抚采进本25. 《证类本草》•三十卷两淮江广达家藏本26. 《全生指迷方》•四卷永乐大典本27. 《小儿卫生总微论方》•二十卷大学士英廉家藏本28. 《类证普济本事方》•十卷浙江巡抚采进本29. 《太平惠民和剂局方》•十卷、《指南总论》•三卷两淮监政采进本30. 《卫生十全方》•三卷、《奇疾方》•一卷永乐大典本31. 《传信适用方》•二卷两淮监政采进本32. 《卫济宝书》•二卷永乐大典本33. 《医说》•十卷浙江巡抚采进本34. 《针灸资生经》•七卷两淮盐政采进本35. 《妇人大全良方》•二十四卷大学士英廉家藏本36. 《太医局程文》•九卷永乐大典本37. 《三因极一病证方论》•十八卷大学士英廉家藏本38. 《产育宝庆方》•二卷永乐大典本39. 《集验背疽方》•一卷永乐大典本40. 《济生方》•八卷永乐大典本41. 《产宝诸方》•一卷永乐大典本42. 《仁斋直指》•二十六卷、附《伤寒类书活人总括》•七卷浙江巡抚采进本43. 《急救仙方》•六卷永乐大典本医家类二1. 《素问元机原病式》•一卷通行本2. 《宣明论方》•十五卷通行本3. 《伤寒直格方》•三卷、《伤寒标本心法类萃》•二卷通行本4. 《病机气宜保命集》•三卷两淮盐政采进本5. 《儒门事亲》•十五卷大学士英廉家藏本6. 《内外伤辨惑论》•三卷江苏巡抚采进本7. 《脾胃论》•三卷江苏巡抚采进本8. 《兰室秘藏》•三卷江苏巡抚采进本9. 《医垒元戎》•十二卷兵部侍郎纪昀家藏本10. 《此事难知》•二卷江苏巡抚采进本11. 《汤液本草》•三卷江苏巡抚采进本12. 《瑞竹堂经验方》•五卷永乐大典本13. 《世医得效方》•二十卷两淮盐政采进本14. 《格致余论》•一卷江苏巡抚采进本15. 《局方发挥》•一卷江苏巡抚采进本16. 《金匮钩玄》•三卷江苏巡抚采进本17. 《扁鹊神应针灸玉龙经》•一卷浙江范懋柱家天一阁藏本18. 《外科精义》•二卷江苏巡抚采进本19. 《脉诀刊误》•二卷、《附录》•二卷两淮盐政采进本20. 《医经溯洄集》•二卷浙江汪启淑家藏本21. 《普济方》•四百二十六卷浙江范懋柱家天一阁藏本22. 《推求师意》•二卷浙江巡抚采进本23. 《玉机微义》•五十卷两淮盐政采进本24. 《仁端录》•十六卷浙江巡抚采进本25. 《薛氏医案》•七十八卷通行本26. 《针灸问对》•三卷两淮盐政采进本27. 《外科理例》•七卷、《附方》•一卷两淮盐政采进本28. 《石山医案》•三卷、《附案》•一卷两淮盐政采进本29. 《名医类案》•十二卷通行本30. 《赤水玄珠》•三十卷浙江巡抚采进本31. 《医旨绪馀》•二卷浙江巡抚采进本32. 《证治准绳》•一百二十卷通行本33. 《本草纲目》•五十二卷大学士于敏中家藏本34. 《奇经八脉考》•一卷大学士于敏中家藏本35. 《濒湖脉学》•一卷大学士于敏中家藏本36. 《伤寒论条辨》•八卷、附《本草钞》•一卷、《或问》•一卷、《痉书》•一卷内府藏本37. 《先醒斋广笔记》•四卷户部尚书王际华家藏本38. 《神农本草经疏》•三十卷浙江巡抚采进本39. 《类经》•三十二卷内府藏本40. 《景岳全书》•六十四卷通行本41. 《瘟疫论》•二卷、《补遗》•一卷通行本42. 《痎疟论疏》•一卷浙江巡抚采进本43. 《本草乘雅半偈》•十卷浙江巡抚采进本44. 《御定医宗金鉴》•九十卷45. 《尚论篇》•八卷通行本46. 《医门法律》•十二卷、附《寓意草》•四卷江西巡抚采进本47. 《伤寒舌鉴》•一卷浙江巡抚采进本48. 《伤寒兼证析义》•一卷浙江巡抚采进本49. 《绛雪园古方选注》•三卷、附《得宜本草》•一卷浙江巡抚采进本50. 《续名医类案》•六十卷编修邵晋涵家藏本51. 《神农本草经百种录》•一卷江苏巡抚采进本52. 《兰台轨范》•八卷江苏巡抚采进本53. 《伤寒类方》•一卷江苏巡抚采进本54. 《医学源流论》•二卷江苏巡抚采进本──右“医家类”九十七部,一千八百一十六卷,皆文渊阁著录。

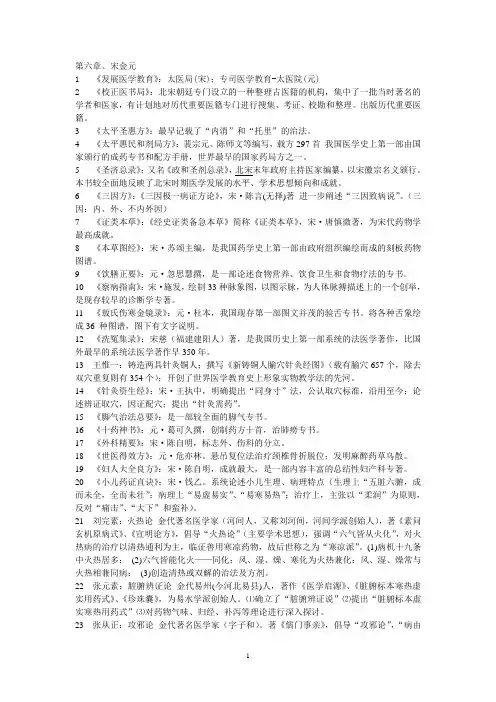

第六章、宋金元1 《发展医学教育》:太医局(宋);专司医学教育-太医院(元)2 《校正医书局》:北宋朝廷专门设立的一种整理古医籍的机构,集中了一批当时著名的学者和医家,有计划地对历代重要医籍专门进行搜集、考证、校勘和整理。

出版历代重要医籍。

3 《太平圣惠方》:最早记载了“内消”和“托里”的治法。

4 《太平惠民和剂局方》:裴宗元、陈师文等编写,载方297首我国医学史上第一部由国家颁行的成药专书和配方手册,世界最早的国家药局方之一。

5 《圣济总录》:又名《政和圣剂总录》,北宋末年政府主持医家编纂,以宋徽宗名义颁行。

本书较全面地反映了北宋时期医学发展的水平、学术思想倾向和成就。

6 《三因方》:《三因极一病证方论》,宋·陈言(无择)著进一步阐述“三因致病说”。

(三因:内、外、不内外因)7 《证类本草》:《经史证类备急本草》简称《证类本草》,宋·唐慎微著,为宋代药物学最高成就。

8 《本草图经》:宋·苏颂主编,是我国药学史上第一部由政府组织编绘而成的刻板药物图谱。

9 《饮膳正要》:元·忽思慧撰,是一部论述食物营养、饮食卫生和食物疗法的专书。

10 《察病指南》:宋·施发,绘制33种脉象图,以图示脉,为人体脉搏描述上的一个创举,是现存较早的诊断学专著。

11 《敖氏伤寒金镜录》:元·杜本,我国现存第一部图文并茂的验舌专书。

将各种舌象绘成36 种图谱,图下有文字说明。

12 《洗冤集录》:宋慈(福建建阳人)著,是我国历史上第一部系统的法医学著作,比国外最早的系统法医学著作早350年。

13 王惟一:铸造两具针灸铜人;撰写《新铸铜人腧穴针灸经图》(载有腧穴657个,除去双穴重复则有354个);开创了世界医学教育史上形象实物教学法的先河。

14 《针灸资生经》:宋·王执中,明确提出“同身寸”法,公认取穴标准,沿用至今;论述辨证取穴,因证配穴;提出“针灸需药”。

临证医学第一章医药的起源(远古——前21世纪)1、居处:构木为巢—穴居山洞—挖掘土窑、地窑—建造土屋、木屋。

2、衣着:赤身裸体—衣兽皮、树皮、植物叶—原始纺织缝纫衣服3、用火:对人类卫生保健和最终脱离动物界有重大意义。

火能御寒、驱潮、防兽、转生食为熟食4、导引:由舞蹈动作中化裁出来、有保健和治疗作用的一种医疗、保健方法。

它与后世按摩、推拿及体育疗法有密切的渊源关系。

5、针灸:包括针、灸两部分。

针:起源于新石器时代(距今一万年)古以石为针(全元起注《素问》“古来未能铸铁,故用石为针。

”石,砭石(一种锐利的楔形石块)。

砭,以石刺病(破开脓肿和排脓放血—针刺治疗工具),砭石来自东方(山东),是我国最古老的医疗工具。

灸:从“火”,与火有关。

从北方来。

灸,灼也。

即以“火”(温热)治病。

6、外治法:古人通过外用一些植物、泥土或液体外敷或用手按压,逐渐发现一些于骨伤外科及内科疾病防治的方法和药物。

第二章经验积累1、对疾病的认识: 我国是世界上最早记载疾病的国家,最早的文字是甲骨文。

⑴、甲骨文对疾病的记载,据人体不同部位划分如:疾首、疾目、疾腹、疾齿。

少数以疾病特征描述疾病,如:龋、蛊、疾年、雨疾等。

(2)、出现固定病名痔、疽、痈、痹、风、疫疾、疥;疟、狂、痴(精神性疾病)(3)、认识季节气候和居住条件对人体的影响2、诊治(1)、对疾病的诊断治疗也积累了经验。

据五气、五声、五色的情况,九窍、九脏的变化判断病情—诊断学的雏形(2)、临证治疗上,手段丰富:药疗、食养、酒剂、针治火灸。

第四章医药学的全面发展一、针灸1、《针灸甲乙经》,晋·皇甫谧著,现存最早针灸学专著。

成就:⑴、系统整理人体腧穴,共厘定穴位349个。

⑵、提出分部划线布穴的排列穴位方法。

⑶、阐明针灸操作方法和针灸禁忌。

⑷、总结了针灸临床的治疗经验,按病论穴。

2、鲍姑:晋·岭南名医,医学史上第一位女灸家二、妇产科:《经效产宝》:唐·昝殷著,现存最早妇产科专著三、儿科:《颅囟经》:现存最早儿科专著,记载用烙脐法治疗脐风。

简论章太炎对中医文献学之贡献摘要:章太炎是中国近代著名的国学大师,在许多领域均有很高造诣,但他在医学上的建树却知者寥寥。

其实,医学是太炎先生学术体系中一个极其重要的组成部分。

他一生撰写各种医论百余篇,其中涉及大量中医文献考据、训诂、医史方面内容,并由于其深厚的国学功底,取得了相当重要的成就。

特别在文字释诂、辨异、本草及医经考校等方面的贡献尤为突出,值得整理研究。

章太炎(1867~1936年),字枚叔,名炳麟,浙江余杭人,是中国近代民主革命的思想家、国学大师。

他学问淹通,于小学、经史、诸子、哲学、佛学等均有颇高造诣,其成就早为世人所仰止,但他在医学上的建树却知者寥寥。

其实,太炎先生之祖、父、兄“三门知医”[1],他自幼承嗣家学,并有学医经历。

成年后到杭州诂经精舍师从俞樾(曾著《内经辨言》、《药言随笔》)治经,与乃师一样,把一切古书作为考据的工具,在研治文史的同时,泛涉医典。

中年以后他把更多的时间花在研究学术上,包括医学,不仅撰写医学论文,创办中医刊物,还组建中医学校,设立伤兵医院等,从事大量医事活动,可以说,医学是太炎先生学术体系中一个极其重要的组成部分。

太炎先生医学著述丰富,一生共撰写各种医论百余篇,悉已被收入《章太炎全集》第八卷[2](以下所引均出自该书),其中既包括对医理、医术的探讨,更涉及许多文献考据、训诂、医史方面内容。

尤其是后者,由于具有深厚的国学功底和熟谙古文献,加之精专的研究方法,太炎先生所取得的成就是平常人难望其项背的,将这些内容整理研究,即使在今天,仍有重要价值。

文字释诂近代史上,章太炎在小学方面的成就极其卓越,他上承清末训诂学的殿军俞樾及孙诒让,又精研音韵文字,与其弟子黄侃开创现代训诂史上著名的“章黄之学”,因而他在解读医经的过程中常运用古文字知识释疑,例如《素问·宝命全形论》有“黔首共馀食”之句,新校正云:“按全元起本‘馀食’作‘饱食’”[3],但未能说明讹字原因,章太炎则指出:“观饱字之误为馀,则知本依古文作,故识者知为饱,不识者误为馀”。

《针灸医籍选》是以培养学生阅读古籍能力、提高针灸基础理论水平为主要目的的一门必修课程,包括医经(《灵枢》、《素问》、《难经》中有关针灸论述)、医论(后世针灸论著)和针灸歌赋、医案三个部分。

该教材1986年由上海科学技术出版社出版,20多年来一直作为全国高等中医药院校针灸推拿专业的教材使用,对全面理解针灸理论的含义,挖掘针灸临床技术,了解古代针灸学术成就,探讨针灸学术渊源,发展针灸学术起到了重要的作用,对构建学生的知识结构、培养高素质专业人才具有重要的意义。

为适应新世纪教学和未来针灸学术发展的需要,培训中医人才和传授医学知识的。

医经选概述:医经主要指《灵枢》、《素问》、《难经》,这些著作中的针灸学理论奠定了后世针灸学的基础,是后世针灸学术发展的渊源。

《灵枢》与《素问》合称《黄帝内经》,该书以阴阳、五行、脏腑、经络、腧穴、精神、气血、津液、五志、六淫等为基本理论,以针灸为主要医疗技术,用整体、辨证、入与自然相应的观点,论述人体生理、病理、诊断和防病治病原则,奠定了针灸的理论基础。

早期注释《内经》的著作有唐代杨上善《黄帝内经太素》,《素问》注释以王冰注为主,宋代林亿等作“新校正”;其后有明代马莳(玄台)的《内经注证发微》、张介宾(景岳)的《类经》,清代张志聪(隐庵)的《内经集注》。

《难经》原称《八十一难经》,共列81问答以阐发《内经》中有关问题,内容涉及脉诊、经络、营卫、脏腑、病证、腧穴、刺法。

历代注释者很多,如明代王九思等辑《难经集注》集录三国时吴国吕广、唐代杨玄操、宋代丁德用、虞庶、杨康侯等有关《难经》的注文。

元代滑寿(伯仁)撰《难经本义》,清代徐大椿(灵胎)撰《难经经释》等。

一、经络理论《内经》建立了较完备的经络理论体系,提出了经、络的概念,如《灵枢·脉度》说:“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。

”《灵枢·经脉》说:“经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见,诸脉之浮而常见者,皆络脉也,经脉者,常不可见也,其虚实也,以气口知之,脉之见者皆络脉也。

中医药文献检索绪论一、本学科出现的学科背景1、科技文献激增知识爆炸信息危机2、中医药方面文献分布日益分散各学科相互渗透新兴学科3、藏与用的矛盾载体类型文献检索――指从众多的文献中迅速而准确地查找出符合特定需要的文献或某一问题的答案。

目的:获得情报二、中医药文献检索的意义1、促进文献资源的开发中医药文献信息资源需要文献信息检索技能这把金钥匙2、提高科研效率1988年国家科委明文规定,所有科研项目在立题审查和成果鉴定时,必须有情报部门出具该项目的检索查新报告。

反映该项目的新颖性、创造性和可行性。

3、培养新型人才的需要4、信息意识的培养促进中医药事业的发展三、学习方法课堂讲授+检索实习+上机实践第一章中医药文献概论一、文献概述信息:事物运动状态和运动方式的反映。

知识:人们在改造客观世界的实践中所获得的认识和经验的总和。

情报:知识经传递而起作用的部分。

文献:用文字、图像、符号、声频、视频等手段记录下来的一切知识的载体。

文献――记录有知识的一切载体。

构成文献必须具备四个要素:知识、载体、记录方式、出版形式。

载体:甲骨文的龟甲,竹木片,纸张,磁带,胶卷,光盘,U盘,移动硬盘等。

记录方式:手写,印刷,机录,光感等。

出版形式:图书、期刊、专利说明书等。

信息、知识、情报、文献之间的关系二、中医药文献的演变历史中医药文献:知识范畴属于中医药学领域的文献 中医古籍 辛亥革命(1911年) 中医现代文献 中医药古籍:以抄写和雕版印刷为主要记录手段而形成的医药文献。

1. 秦汉三国以前《黄帝内经》引用古代医书21 种 殷墟出土的甲骨文,3000多年历史 两汉,竹简、帛书广泛使用《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》 2.两晋、隋唐时期⑴开始有组织的编撰医书公元610年 隋太医博士巢元方《诸病源候论》 公元657年 唐太医署医官苏敬《新修本草》 ⑵出现综合性著作唐 孙思邈 《千金要方》《千金翼方》 ⑶涌现不少专科著作晋代 皇甫谧 《针灸甲乙经》 唐代 昝殷 《经效产宝》 隋唐 《颅卤经》3.宋金元时期印刷术金元四大家:寒凉派 刘完素 火热论《素问玄机原病式》 攻下派 张从正 攻邪论《儒门事亲》 补土派 李杲 脾胃论 《脾胃论》文献记录记录情报知识 事物 信息 产生 大脑加工 传递利用传递利用滋阴派朱震亨相火论《格致余论》4.明清时期明李时珍《本草纲目》清陈梦雷《古今图书集成•医部全录》三、中医古籍著述类型:1、中医专著专著:对某一方面加以研究论述的专门著作。

中医药学循证医学文献阅读引言中医药学作为中国传统医学的重要组成部分,拥有悠久的历史和丰富的临床经验。

然而,随着现代医学的发展和循证医学的兴起,对中医药学的循证研究也日益受到重视。

中医药学循证医学文献的阅读是提高中医药学研究水平和临床实践质量的重要途径之一。

本文将就中医药学循证医学文献的阅读方法和技巧进行探讨,旨在帮助读者更好地理解和应用相关文献。

中医药学循证医学文献的特点中医药学作为一门独特的医学体系,其循证医学文献具有一些独特的特点,包括以下几点:•理论体系完整:中医药学拥有完整的理论体系,包括阴阳五行、经络气血等,这些理论在文献中得到了充分体现。

•病因病机复杂:中医学认为疾病是由多种因素综合作用的结果,因此在文献中往往提到多种病因病机。

•诊疗方法多样:中医药学注重辨证施治,因此在文献中介绍了多种诊疗方法和药物。

中医药学循证医学文献的阅读方法了解文献类型首先,我们需要了解不同类型的中医药学循证医学文献,包括系统评价、随机对照试验、临床研究等。

不同类型的文献在证据级别和可靠性上有所区别,因此在阅读时需要有针对性地进行分析。

关注研究设计在阅读中医药学循证医学文献时,需要特别关注研究设计是否科学合理,包括样本量是否足够、随机分组是否合理等。

只有确保文献的研究设计符合科学标准,才能对结果进行合理解释。

重点关注结果在阅读文献时,重点关注研究的主要结果,包括结局指标的改变、统计学差异的显著性等。

这些信息可以帮助读者更好地了解研究的结论和对中医药学的意义。

综合分析文献质量最后,在阅读中医药学循证医学文献时,需要对文献的质量进行综合分析,包括样本来源是否可靠、结果是否具有临床意义等,从而判断研究结果的可靠性和实用性。

结语中医药学循证医学文献的阅读对于提高中医药学研究水平和临床实践质量具有重要意义。

通过掌握相关的阅读方法和技巧,读者可以更好地理解和应用中医药学循证医学文献,为中医药学的发展和推广做出贡献。

以上是我对中医药学循证医学文献阅读的一些思考和探讨,希望对读者有所帮助。

中医文献学笔记第一章概论一、文献的概念1.最早指文章典籍及博学的人。

2.元朝,文章典籍。

马端临《文献通考》“凡叙事,谓之文;凡论事,谓之献。

”3.记录有知识的一切载体(权威定义)。

三大要义:知识、载体、记录手段。

二、中医文献1.概念:知识范畴属于中医学领域的文献。

2.大致类别:1)抄刻文献:甲骨文、金文、简牍、帛书、写本、抄本等。

2)印刷文献:唐以后雕版,活字印刷的线装书籍等。

三、中医文献学1.概念:研究中医文献的学术渊源,整理和利用中医文献的方法及理论的一门学科。

2.研究对象与内容:以目录学、版本学、校勘学、训诂学为主要手段。

是以中医古典文献为主要对象兼及现代中医文献。

中医古典文献:殷商——1840/19113.中医古典文献的数量 12124种(《中医图书联合目录》)4.研究方式:1)善本影印善本:文物价值、艺术价值及学术价值较高,雕刻或活字印刷、刻印抄写质量较好的版本。

2)标点、校勘、注释3)类书:编辑各门类或某一门类的资料,按照一定的方法加以编排,以便于应用的工具书。

4)丛书:编集各种单独著作而冠以总名。

第二章历代中医文献研究概况一、先秦—两汉战国公元前475年三家分晋(赵)公元前403年分晋完毕1.先秦时期的医学典籍具有相当的繁荣程度 1973年长沙马王堆汉墓出土十五种古医籍,如五十二病方、导引图、养生方等。

2.首次由政府组织进行了大规模的医籍整理公元前25年,汉成帝命令李柱国校方剂刘歆《七略方技略》《汉书艺文志》3.四大经典(黄、神、伤、难)的问世标志着医学理论体系的完善。

二、晋唐西晋 266年1.医学分科逐渐向基础理论和各科临床拓展:1)基础理论:华佗《中藏经》、《内照图》,王叔和《脉经》,巢元方《诸病源候论》2)针灸皇甫谧《针灸甲乙经》;外科龚庆宣《刘涓子鬼遗方》;儿科《颅囟经》;妇科咎殷《经效产宝》;伤科蔺道人《仙授理伤续断秘方》2.出现我国历史上第一次大规模的搜集整理经验方书的高潮,成为这个时代中医文献的标志:1)官方隋文帝《四海类聚方》隋炀帝《四海类聚单药方》300卷2)民间晋葛洪《肘后急救方》唐孙思邈《千金要方》《千金翼方》3)皇帝敕令编修了多种堪称标准典范的医书《诸病源候论》《黄帝内经太素》《新修本草》4)本草学得到了空前的发展《本草经集注》《新修本草》《雷公炮炙论》三、两宋金元时期1.医籍校勘整理和医书编写蔚然成风1)朝廷组织:A.校正医书局:宋仁宗嘉祐二年(1057年)、神宗熙宁二年(1069年)“新校正”重订补注《黄帝内经素问》、《伤寒论》、《金匮要略方论》、《金匮玉函经》、《脉经》、《针灸甲乙经》、《诸病源候论》、《千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》。