凝血酶-疾病学术中心

- 格式:ppt

- 大小:801.50 KB

- 文档页数:79

康复新液联合凝血酶治疗肝硬化并上消化道出血临床观察摘要】目的观察康复新联合凝血酶治疗肝硬化并上消化道出血的疗效。

方法选择符合上消化道出血62例患者观察疗效,止血时间,再出血率及住院天数。

结果临床疗效总有效率为93.75%,对照组为73.33%。

平均住院天数治疗组7.45+3.96天,对照组为15.6+6.48天。

治疗组住院天数较对照组明显缩短。

再出血率治疗组为16.67%,对照组为59.10%。

两组比较差异有非常显著性意义(P<0.01)。

结果康复新联合凝血酶治疗肝硬化并上消化道出血有效安全经济。

肝硬化所致食管静脉曲张破裂出血是威胁人们身体健康的危重病症。

在我国尤其突出,死亡率达到50%。

如何降低死亡率?从全局设计方案对延缓肝脏病变的发展,有效减少肝硬化所致食管静脉破裂出血引起的并发症,提高肝硬化患者的生存率和改善生活质量是有重要意义的。

我院2009年至2012年5月应用康复新联合凝血酶治疗肝硬化所致上消化道出血进行临床研究,明显降低了病人的住院天数,结果报道如下:1 临床资料1.1 一般资料选择2009年元月至2012年5月在本院住院治疗的乙型肝炎肝硬化住院患者62例,随机分为两组。

治疗组为32例,男18例,女14例,年龄在36-61岁,平均年龄为47.0+7.5岁,病程10-20年,平均为13.8+2.5年。

肝功能child-pugh分级:A级16例,B级16例。

对照组30例,男17例,女13例,年龄36-62岁,平均年龄48+6.3岁,病程8-19年,平均12.7+2.7年。

肝功能child-pugh分级:A级14例,B级6例。

两组年龄、病程及肝功能分级等经统计学处理差异无显著意义(P>0.05)具有可比性。

1.2 诊断标准参照2000年10月全国传染病与寄生虫病学术会议修订的《病毒性肝炎防治方案》。

2 治疗方法2.1 治疗组采用康复新液100ml(四川好医生攀西药业有限公司生产)加入凝血酶2000u混合每次15ml,3次/天,连服3-5天。

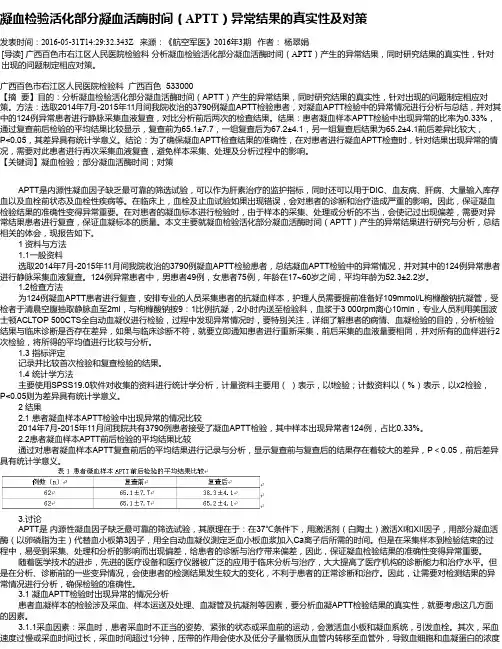

凝血检验活化部分凝血活酶时间(APTT)异常结果的真实性及对策发表时间:2016-05-31T14:29:32.343Z 来源:《航空军医》2016年3期作者:杨翠娟[导读] 广西百色市右江区人民医院检验科分析凝血检验活化部分凝血活酶时间(APTT)产生的异常结果,同时研究结果的真实性,针对出现的问题制定相应对策。

广西百色市右江区人民医院检验科广西百色 533000【摘要】目的:分析凝血检验活化部分凝血活酶时间(APTT)产生的异常结果,同时研究结果的真实性,针对出现的问题制定相应对策。

方法:选取2014年7月-2015年11月间我院收治的3790例凝血APTT检验患者,对凝血APTT检验中的异常情况进行分析与总结,并对其中的124例异常患者进行静脉采集血液复查,对比分析前后两次的检查结果。

结果:患者凝血样本APTT检验中出现异常的比率为0.33%,通过复查前后检验的平均结果比较显示,复查前为65.1±7.7,一组复查后为67.2±4.1,另一组复查后结果为65.2±4.1前后差异比较大,P<0.05,其差异具有统计学意义。

结论:为了确保凝血APTT检查结果的准确性,在对患者进行凝血APTT检查时,针对结果出现异常的情况,需要对此患者进行再次采集血液复查,避免样本采集、处理及分析过程中的影响。

【关键词】凝血检验;部分凝血活酶时间;对策APTT是内源性凝血因子缺乏最可靠的筛选试验,可以作为肝素治疗的监护指标,同时还可以用于DIC、血友病、肝病、大量输入库存血以及血栓前状态及血栓性疾病等。

在临床上,血栓及止血试验如果出现错误,会对患者的诊断和治疗造成严重的影响。

因此,保证凝血检验结果的准确性变得异常重要。

在对患者的凝血标本进行检验时,由于样本的采集、处理或分析的不当,会使记过出现偏差,需要对异常结果患者进行复查,保证血凝标本的质量。

本文主要就凝血检验活化部分凝血活酶时间(APTT)产生的异常结果进行研究与分析,总结相关的体会,现报告如下。

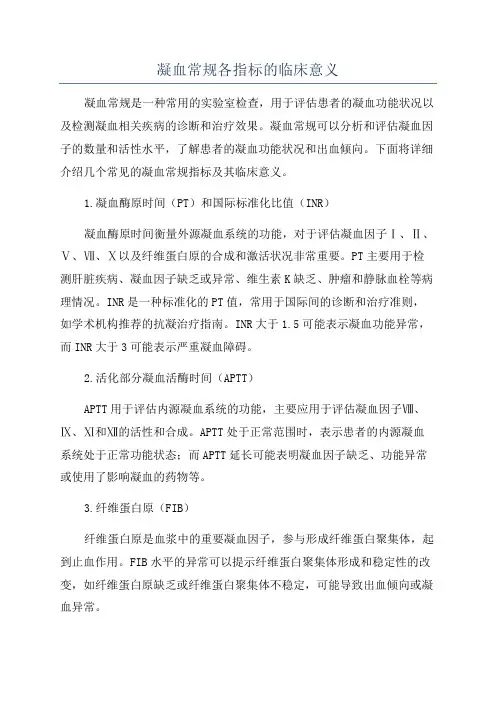

凝血常规各指标的临床意义凝血常规是一种常用的实验室检查,用于评估患者的凝血功能状况以及检测凝血相关疾病的诊断和治疗效果。

凝血常规可以分析和评估凝血因子的数量和活性水平,了解患者的凝血功能状况和出血倾向。

下面将详细介绍几个常见的凝血常规指标及其临床意义。

1.凝血酶原时间(PT)和国际标准化比值(INR)凝血酶原时间衡量外源凝血系统的功能,对于评估凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ以及纤维蛋白原的合成和激活状况非常重要。

PT主要用于检测肝脏疾病、凝血因子缺乏或异常、维生素K缺乏、肿瘤和静脉血栓等病理情况。

INR是一种标准化的PT值,常用于国际间的诊断和治疗准则,如学术机构推荐的抗凝治疗指南。

INR大于1.5可能表示凝血功能异常,而INR大于3可能表示严重凝血障碍。

2.活化部分凝血活酶时间(APTT)APTT用于评估内源凝血系统的功能,主要应用于评估凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ和Ⅻ的活性和合成。

APTT处于正常范围时,表示患者的内源凝血系统处于正常功能状态;而APTT延长可能表明凝血因子缺乏、功能异常或使用了影响凝血的药物等。

3.纤维蛋白原(FIB)纤维蛋白原是血浆中的重要凝血因子,参与形成纤维蛋白聚集体,起到止血作用。

FIB水平的异常可以提示纤维蛋白聚集体形成和稳定性的改变,如纤维蛋白原缺乏或纤维蛋白聚集体不稳定,可能导致出血倾向或凝血异常。

4.血小板计数(PLT)血小板是体内最重要的止血成分,主要通过粘附在血管壁的损伤处以及聚集形成血小板栓来维持血管的完整性。

PLT的测量能够帮助评估患者的止血功能和血小板生成情况。

PLT过低可能导致出血倾向,而PLT过高可能增加血栓形成的风险。

5.凝血酶时间(TT)凝血酶时间是血浆中凝血酶形成和止血作用的指标之一、TT的延长可能表示凝血酶生成和功能异常,如可能存在凝血酶因子缺乏或异常。

以上仅是凝血常规中的数个常见指标的临床意义,实际上还有许多其他的凝血参数和指标如凝血酶原活动度、抗凝血因子、溶血试验等在特定情况下也有临床意义。

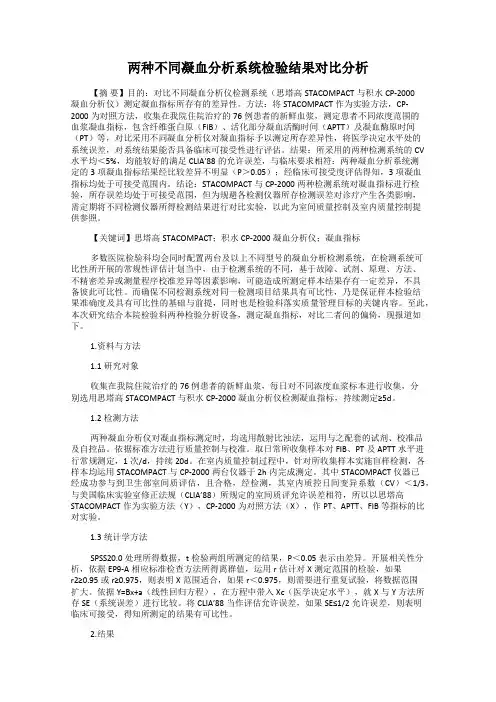

两种不同凝血分析系统检验结果对比分析【摘要】目的:对比不同凝血分析仪检测系统(思塔高STACOMPACT与积水CP-2000凝血分析仪)测定凝血指标所存有的差异性。

方法:将STACOMPACT作为实验方法,CP-2000为对照方法,收集在我院住院治疗的76例患者的新鲜血浆,测定患者不同浓度范围的血浆凝血指标,包含纤维蛋白原(FIB)、活化部分凝血活酶时间(APTT)及凝血酶原时间(PT)等,对比采用不同凝血分析仪对凝血指标予以测定所存差异性,将医学决定水平处的系统误差,对系统结果能否具备临床可接受性进行评估。

结果:所采用的两种检测系统的CV水平均<5%,均能较好的满足CLIA’88的允许误差,与临床要求相符;两种凝血分析系统测定的3项凝血指标结果经比较差异不明显(P>0.05);经临床可接受度评估得知,3项凝血指标均处于可接受范围内。

结论:STACOMPACT与CP-2000两种检测系统对凝血指标进行检验,所存误差均处于可接受范围,但为规避各检测仪器所存检测误差对诊疗产生各类影响,需定期将不同检测仪器所得检测结果进行对比实验,以此为室间质量控制及室内质量控制提供参照。

【关键词】思塔高STACOMPACT;积水CP-2000凝血分析仪;凝血指标多数医院检验科均会同时配置两台及以上不同型号的凝血分析检测系统,在检测系统可比性所开展的常规性评估计划当中,由于检测系统的不同,基于故障、试剂、原理、方法、不精密差异或测量程序校准差异等因素影响,可能造成所测定样本结果存有一定差异,不具备彼此可比性。

而确保不同检测系统对同一检测项目结果具有可比性,乃是保证样本检验结果准确度及具有可比性的基础与前提,同时也是检验科落实质量管理目标的关键内容。

至此,本次研究结合本院检验科两种检验分析设备,测定凝血指标,对比二者间的偏倚,现报道如下。

1.资料与方法1.1研究对象收集在我院住院治疗的76例患者的新鲜血浆,每日对不同浓度血浆标本进行收集,分别选用思塔高STACOMPACT与积水CP-2000凝血分析仪检测凝血指标,持续测定≥5d。

甲胎蛋白异质体比率和血清异常凝血酶原联合检测对肝细胞癌的临床诊断价值【摘要】甲胎蛋白是肝细胞癌的常见标志物,但其特异性和敏感性有限。

本研究探讨甲胎蛋白异质体比率和血清异常凝血酶原联合检测在肝细胞癌诊断中的价值。

研究发现,甲胎蛋白异质体比率在肝细胞癌诊断中的应用具有重要意义,血清异常凝血酶原也是一个潜在的诊断标志物。

联合检测两者可以提高诊断的准确性和可靠性。

临床样本实验结果分析显示,联合检测在肝细胞癌早期诊断中具有显著优势。

本研究为肝细胞癌的临床诊断提供了重要参考价值。

展望未来研究方向包括深入探讨甲胎蛋白异质体和异常凝血酶原的生物学特性以及开展大规模临床试验。

临床实践推广建议包括加强医疗机构之间的合作交流,提高检测技术水平和规范诊断流程。

【关键词】关键词:甲胎蛋白异质体比率、血清异常凝血酶原、肝细胞癌、临床诊断、联合检测、临床实验、研究方向、临床实践、推广建议1. 引言1.1 背景介绍肝细胞癌是临床上常见的恶性肿瘤之一,具有高发病率和高死亡率的特点。

在肝细胞癌的早期诊断和治疗过程中,准确的临床诊断是至关重要的。

甲胎蛋白(AFP)是一种特异性肝癌标志物,其在肝细胞癌的诊断和预后评估中起着重要作用。

单独检测AFP存在着一定的局限性,因为它受到多种因素的影响,包括肝病病变、妊娠等。

近年来,研究表明甲胎蛋白异质体比率的检测对肝细胞癌的诊断具有更高的准确性和特异性。

甲胎蛋白异质体是由于糖基化改变引起的不同分子量的甲胎蛋白,其比率在肝细胞癌患者和非患者之间存在显著差异。

结合甲胎蛋白异质体比率与AFP水平的检测,可以提高肝细胞癌的诊断准确性。

异常凝血酶原(PIVKA-II)也被广泛应用于肝细胞癌的诊断中。

异常凝血酶原是一种未被carboxylated的凝血酶原,其水平在肝细胞癌患者中显著升高。

结合检测PIVKA-II和AFP水平,可以有效提高对肝细胞癌的诊断敏感性和特异性。

甲胎蛋白异质体比率和血清异常凝血酶原联合检测在肝细胞癌的临床诊断中具有重要的指导意义。

国家检验医学中心设置标准一、基本要求国家检验医学中心应依托检验学科特色突出的三级甲等综合医院,在全国检验医学领域处于引领地位,并具有较好的国际影响力。

临床检验项目齐全,检验配套设施设备完善,人才梯队结构合理,有相对成熟合理的检验医学组织管理运行机制。

始终坚持公益性,认真贯彻落实国家相关卫生健康政策,积极承担医学教育人才培养工作,组织全国检验医学协同网络开展相关临床、教学、科研、公共卫生服务等创新工作和技术指导,组织协调检验医学的国内外学术交流与合作,引领国家检验医学发展,推动检验医学走向国际,为临床疾病预防、诊断、治疗和学科发展提供坚实的检验医学支撑。

国家检验医学中心应当满足以下基本条件:(一)检验医学科通过ISO 15189医学实验室认可。

(二)检验医学科获得国家临床重点专科建设项目。

(三)检验医学科为博士学位授权点。

(四)以下与检验医学密切相关的临床科室中获得国家临床重点专科建设项目科室≥10个,包括内分泌科、心血管内科、重症医学科、血液病科、急诊科、肾脏病科、风湿免疫科、呼吸内科、神经内科、消化内科、感染科、妇科、产科、儿科、肿瘤科、普通外科、器官移植科、皮肤科。

(五)临床常规开展检验项目数≥800项,年总检测工作量≥2500万项次。

(六)病原微生物实验室依法取得所开展病原微生物实验活动的相应资质。

二、医疗服务能力国家检验医学中心应当具备重大疾病以及疑难病与危重症和突发传染病诊疗相关检验能力,具备辐射和指导基层检验服务能力和水平提高的能力。

(一)科室及平台设置。

1.具有包括临床体液、血液检验;临床微生物学检验;临床化学检验;临床免疫、血清学检验;临床细胞分子遗传学检验在内的专业划分,配套设施、设备完善。

近3年,开展检验项目覆盖必备检验项目清单(见附表)。

2.依托医院具备或有可共享的生物安全三级实验室,有重大及突发传染病鉴定、检测能力者优先考虑;遵守病原微生物实验室生物安全相关法律法规,符合GB 19489要求,通过生物安全认可者优先考虑。

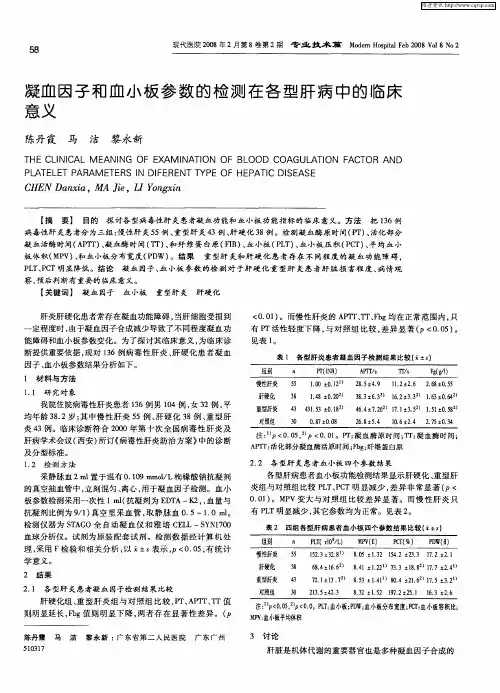

1. 筛选实验:(1)血小板计数(PLT)及功能检测PLT<50*10^9/L,或进行性下降,血小板功能进一步减低。

(2)纤维蛋白原(FIB)检测肝病并发DIC时75%患者FIB<1.5g/L,45%患者FIB<1.0g/L,或进行性下1. 筛选实验:(1)血小板计数(PLT)及功能检测PLT<50*10^9/L,或进行性下降,血小板功能进一步减低。

(2)纤维蛋白原(FIB)检测肝病并发DIC时75%患者FIB<1.5g/L,45%患者FIB<1.0g/L,或进行性下降。

(3)凝血酶原时间(PT)及活化部分凝血活酶时间(APTT)检测肝病并发DIC时PT>25秒或动态变化,延长率为95-100%;APTT缩短或延长10秒以上,延长率为86-95%。

2. 分类实验:(1)凝血因子的活性和抗原检查肝病并发DIC时,其重要的病理生理改变是血浆凝血因子水平由于合成减少和(或)消耗增多而进一步减低。

FVII:C、FV:C、FVIII:C常低于30%,此时,FVIII:C降低,VWF:AG明显增高,故VWF:AG /FVIII:C比值更加增高,这是诊断肝病DIC的重要指标之一。

(2)纤溶活性检查I. 纤溶酶原(PLG)检查肝病DIC时,PLG100%降低,PLG:AG常低于0.6g/L,PLG:A常低于25%。

II. 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)检查FDP是纤溶活性的筛选试验之一,反映的是纤维蛋白原降解产物(FgDP)和纤维蛋白降解产物(fdp)的总水平。

FDP含量常大于60mg/L,其阳性率大于90%。

III.凝血酶时间(TT)检查TT延长率为85-98%。

(3)特异试验I. 纤维蛋白肽A(FPA)检测FPA是纤维蛋白的降解产物A片段,是反映凝血活性的分子标志物之一。

肝病并发DIC时,血和尿FPA含量明显增高,其阳性率为95-98%。

II. D-二聚体检测D-DIMER是纤溶酶降解交联纤维蛋白的产物之一,它的增高反映继发性纤溶增强。