1.1细胞生活的环境

- 格式:pptx

- 大小:6.82 MB

- 文档页数:6

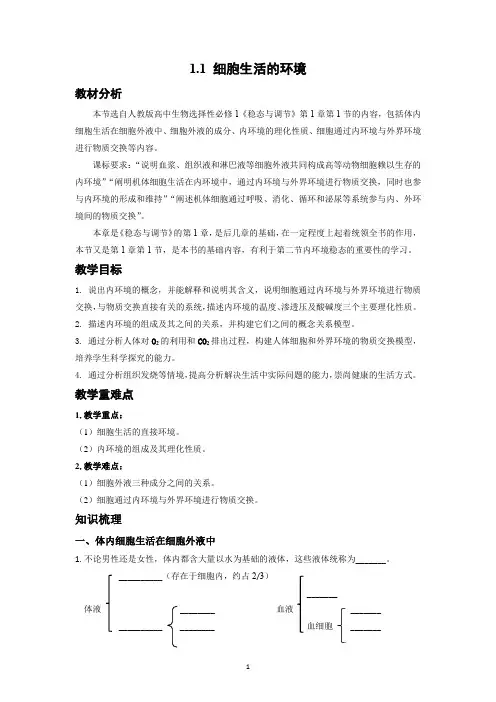

1.1细胞生活的环境教材分析本节选自人教版高中生物选择性必修1《稳态与调节》第1章第1节的内容,包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、内环境的理化性质、细胞通过内环境与外界环境进行物质交换等内容。

课标要求:“说明血浆、组织液和淋巴液等细胞外液共同构成高等动物细胞赖以生存的内环境”“阐明机体细胞生活在内环境中,通过内环境与外界环境进行物质交换,同时也参与内环境的形成和维持”“阐述机体细胞通过呼吸、消化、循环和泌尿等系统参与内、外环境间的物质交换”。

本章是《稳态与调节》的第1章,是后几章的基础,在一定程度上起着统领全书的作用,本节又是第1章第1节,是本书的基础内容,有利于第二节内环境稳态的重要性的学习。

教学目标1.说出内环境的概念,并能解释和说明其含义,说明细胞通过内环境与外界环境进行物质交换,与物质交换直接有关的系统,描述内环境的温度、渗透压及酸碱度三个主要理化性质。

2.描述内环境的组成及其之间的关系,并构建它们之间的概念关系模型。

3.通过分析人体对O2的利用和CO2排出过程,构建人体细胞和外界环境的物质交换模型,培养学生科学探究的能力。

4.通过分析组织发烧等情境,提高分析解决生活中实际问题的能力,崇尚健康的生活方式。

教学重难点1.教学重点:(1)细胞生活的直接环境。

(2)内环境的组成及其理化性质。

2.教学难点:(1)细胞外液三种成分之间的关系。

(2)细胞通过内环境与外界环境进行物质交换。

知识梳理一、体内细胞生活在细胞外液中1.不论男性还是女性,体内都含大量以水为基础的液体,这些液体统称为_______。

__________(存在于细胞内,约占2/3)_______体液________ 血液_______ __________ ________ 血细胞_______(存在于细胞外________等_______约占1/3)2.内环境:由___________构成的液体环境。

机体内细胞生活的__________。

细胞生活的环境(说课材料)教学目标:知识:1、描述内环境的组成和理化性质2、说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介能力:尝试构建人体细胞与外界环境的物质交换模型情感:认同内环境是细胞生活的环境重点:1、内环境的组成和理化性质2、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介难点:1、内环境的组成和理化性质2、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介《细胞生活的环境》包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压和酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。

这些内容是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。

教材并没有一开始就阐述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界里“细胞生活的环境”这样的广阔视角。

这样,既可以与《分子与细胞》衔接,利用学生已有的知识经验,又能激发学生学习的兴趣。

“问题探讨”活动,意在调动学生围绕单细胞生物和多细胞生物的细胞生活环境的差异展开讨论。

“体内细胞生活在细胞外液中”包含体液和内环境两个概念。

内环境是核心概念,既包括了内环境的意义,也包括组成内环境的各种细胞外液通过动态的有机联系形成统一的整体。

这部分内容的最后,教材以在内环境中体细胞能正常地生活,“内环境与外界环境有哪些差别呢?”这样的问题,引出细胞外液的组成和理化特性的内容。

“细胞外液的成分”是学习细胞外液渗透压和酸碱度等内容的基础。

这部分内容以血浆的化学成分为例进行探讨。

资料分析所提供内容不要求学生记忆,而是供学生分析细胞外液有哪些成分时参考。

教材在这部分内容最后总结“细胞外液本质上一种盐溶液,类似于海水。

这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

”这样,就在“内环境”和“生物进化”这两个核心概念之间建立了联系。

细胞外液的渗透压、酸碱度和温度,是内环境理化性质的三个主要方面。

渗透压的概念比较难理解,教材用的篇幅稍多,并且用旁栏思考的形式,引导学生与日常生活经验相联系;pH的概念,教材用“学科交叉”栏目引导学生联系相关化学知识;内环境的温度特点比较好理解。

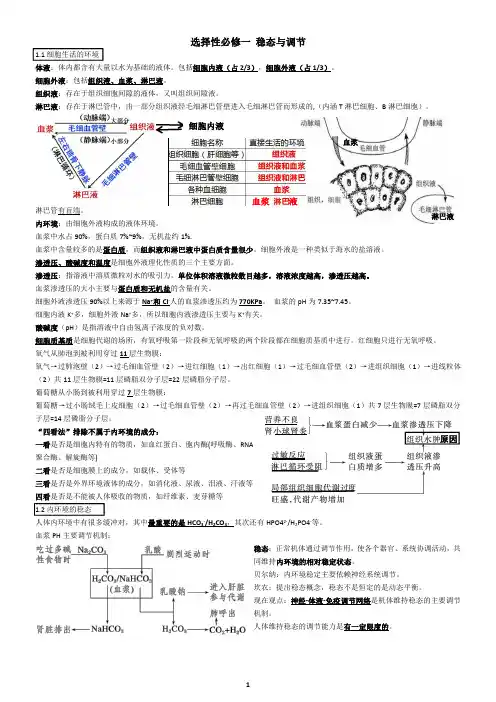

选择性必修一稳态与调节1.1细胞生活的环境体液:体内都含有大量以水为基础的液体。

包括细胞内液(占2/3),细胞外液(占1/3)。

细胞外液:包括组织液、血浆、淋巴液。

组织液:存在于组织细胞间隙的液体,又叫组织间隙液。

淋巴液:存在于淋巴管中,由一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管而形成的,(内涵T 淋巴细胞、B 淋巴细胞)。

淋巴管有盲端。

内环境:由细胞外液构成的液体环境。

血浆中水占90%,蛋白质7%~9%,无机盐约1%.血浆中含量较多的是蛋白质,而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。

细胞外液是一种类似于海水的盐溶液。

渗透压、酸碱度和温度是细胞外液理化性质的三个主要方面。

渗透压:指溶液中溶质微粒对水的吸引力。

单位体积溶液微粒数目越多,溶液浓度越高,渗透压越高。

血浆渗透压的大小主要与蛋白质和无机盐的含量有关。

细胞外液渗透压90%以上来源于Na +和Cl -人的血浆渗透压约为770KPa 。

血浆的pH 为7.35~7.45。

细胞内液K +多,细胞外液Na +多,所以细胞内液渗透压主要与K +有关。

酸碱度(pH )是指溶液中自由氢离子浓度的负对数。

细胞质基质是细胞代谢的场所,有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸的两个阶段都在细胞质基质中进行。

红细胞只进行无氧呼吸。

氧气从肺泡到被利用穿过11层生物膜:氧气→过肺泡壁(2)→过毛细血管壁(2)→进红细胞(1)→出红细胞(1)→过毛细血管壁(2)→进组织细胞(1)→进线粒体(2)共11层生物膜=11层磷脂双分子层=22层磷脂分子层。

葡萄糖从小肠到被利用穿过7层生物膜:葡萄糖→过小肠绒毛上皮细胞(2)→过毛细血管壁(2)→再过毛细血管壁(2)→进组织细胞(1)共7层生物膜=7层磷脂双分子层=14层磷脂分子层。

“四看法”排除不属于内环境的成分:一看是否是细胞内特有的物质,如血红蛋白、胞内酶(呼吸酶、RNA聚合酶、解旋酶等)二看是否是细胞膜上的成分,如载体、受体等三看是否是外界环境液体的成分,如消化液、尿液、泪液、汗液等四看是否是不能被人体吸收的物质,如纤维素、麦芽糖等1.2内环境的稳态人体内环境中有很多缓冲对,其中最重要的是HCO 3-/H 2CO 3,其次还有HPO42-/H 2PO4-等。

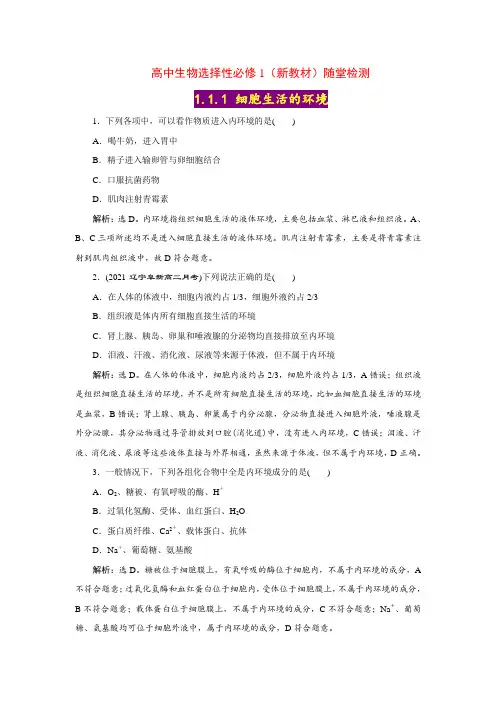

高中生物选择性必修1(新教材)随堂检测1.1.1 细胞生活的环境1.下列各项中,可以看作物质进入内环境的是()A.喝牛奶,进入胃中B.精子进入输卵管与卵细胞结合C.口服抗菌药物D.肌肉注射青霉素解析:选D。

内环境指组织细胞生活的液体环境,主要包括血浆、淋巴液和组织液。

A、B、C三项所述均不是进入细胞直接生活的液体环境。

肌肉注射青霉素,主要是将青霉素注射到肌肉组织液中,故D符合题意。

2.(2021·辽宁阜新高二月考)下列说法正确的是()A.在人体的体液中,细胞内液约占1/3,细胞外液约占2/3B.组织液是体内所有细胞直接生活的环境C.肾上腺、胰岛、卵巢和唾液腺的分泌物均直接排放至内环境D.泪液、汗液、消化液、尿液等来源于体液,但不属于内环境解析:选D。

在人体的体液中,细胞内液约占2/3,细胞外液约占1/3,A错误;组织液是组织细胞直接生活的环境,并不是所有细胞直接生活的环境,比如血细胞直接生活的环境是血浆,B错误;肾上腺、胰岛、卵巢属于内分泌腺,分泌物直接进入细胞外液,唾液腺是外分泌腺,其分泌物通过导管排放到口腔(消化道)中,没有进入内环境,C错误;泪液、汗液、消化液、尿液等这些液体直接与外界相通,虽然来源于体液,但不属于内环境,D正确。

3.一般情况下,下列各组化合物中全是内环境成分的是()A.O2、糖被、有氧呼吸的酶、H+B.过氧化氢酶、受体、血红蛋白、H2OC.蛋白质纤维、Ca2+、载体蛋白、抗体D.Na+、葡萄糖、氨基酸解析:选D。

糖被位于细胞膜上,有氧呼吸的酶位于细胞内,不属于内环境的成分,A 不符合题意;过氧化氢酶和血红蛋白位于细胞内,受体位于细胞膜上,不属于内环境的成分,B不符合题意;载体蛋白位于细胞膜上,不属于内环境的成分,C不符合题意;Na+、葡萄糖、氨基酸均可位于细胞外液中,属于内环境的成分,D符合题意。

4. (2021·山东济南高二期中)右图是人体局部内环境示意图,下列叙述正确的是()A.A液与B液之间可以双向进行物质交换B.A液中pH保持相对稳定主要依赖于NaHCO3/NaClC.人发生过敏反应,结构1的通透性会增大D.A液中O2进入结构3被利用至少要通过3层膜结构解析:选C。

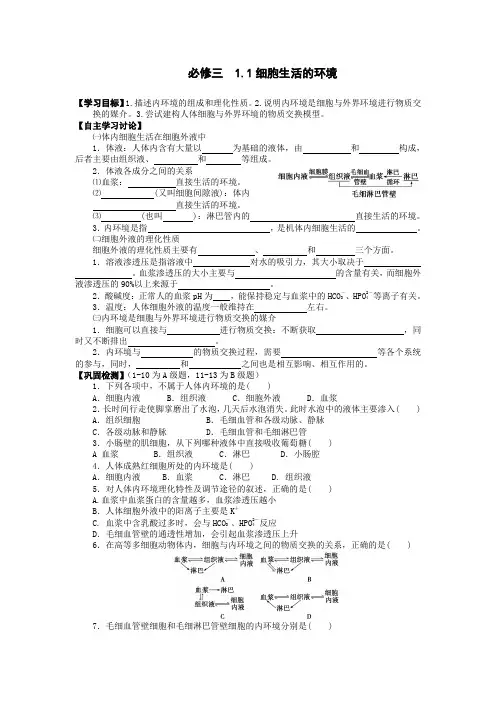

必修三 1.1细胞生活的环境【学习目标】1.描述内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

【自主学习讨论】㈠体内细胞生活在细胞外液中1.体液:人体内含有大量以为基础的液体,由和构成,后者主要由组织液、和等组成。

2.体液各成分之间的关系⑴血浆:直接生活的环境。

⑵ (又叫细胞间隙液):体内直接生活的环境。

⑶ (也叫 ):淋巴管内的直接生活的环境。

3.内环境是指,是机体内细胞生活的。

㈡细胞外液的理化性质细胞外液的理化性质主要有、和三个方面。

1.溶液渗透压是指溶液中对水的吸引力,其大小取决于。

血浆渗透压的大小主要与的含量有关,而细胞外液渗透压的90%以上来源于。

2.酸碱度:正常人的血浆pH为,能保持稳定与血浆中的HCO-3、HPO2-4等离子有关。

3.温度:人体细胞外液的温度一般维持在左右。

㈢内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介1.细胞可以直接与进行物质交换:不断获取,同时又不断排出。

2.内环境与的物质交换过程,需要等各个系统的参与,同时,和之间也是相互影响、相互作用的。

【巩固检测】(1-10为A级题,11-13为B级题)1.下列各项中,不属于人体内环境的是( )A.细胞内液 B.组织液 C.细胞外液 D.血浆2.长时间行走使脚掌磨出了水泡,几天后水泡消失。

此时水泡中的液体主要渗入( ) A.组织细胞 B.毛细血管和各级动脉、静脉C.各级动脉和静脉 D.毛细血管和毛细淋巴管3.小肠壁的肌细胞,从下列哪种液体中直接吸收葡萄糖( )A 血浆 B.组织液 C.淋巴 D.小肠腔4.人体成熟红细胞所处的内环境是( )A.细胞内液 B.血浆 C.淋巴 D. 组织液5.对人体内环境理化特性及调节途径的叙述,正确的是( )A.血浆中血浆蛋白的含量越多,血浆渗透压越小B.人体细胞外液中的阳离子主要是K+C. 血浆中含乳酸过多时,会与HCO-3、HPO2-4反应D.毛细血管壁的通透性增加,会引起血浆渗透压上升6.在高等多细胞动物体内,细胞与内环境之间的物质交换的关系,正确的是( )7.毛细血管壁细胞和毛细淋巴管壁细胞的内环境分别是( )①血液和组织液②血浆和组织液③淋巴和血浆④淋巴和组织液A.①④B.②③C.②④D.①③8.某人剧烈运动后身体内产生了某种物质,这时参与体内pH调节的物质应是( ) A.H2CO3/NaHCO3 B.NaH2PO4/Na2HPO4 C.NaHCO3/NaH2PO4 D.NaHCO3/Na2HPO49.下列关于人体剧烈运动后,内环境有关变化的说法正确的是( )A.剧烈运动后,体温会明显上升,是由于产热过多B.剧烈运动后,人体内乳酸含量先增加后减少C.剧烈运动后,会导致血浆中的pH明显下降D.由于营养物质被消耗,血浆渗透压会明显下降10.人体内的细胞外液构成了细胞生活的液体环境,在这个环境中可发生许多生物化学反应,其中有( )A.蛋白质消化分解成氨基酸 B.乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸C.丙酮酸氧化分解成二氧化碳和水 D.酶的合成11.如图是人体局部内环境的示意图。

1.1 细胞生活的环境教学目标教学重点1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是机体细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

教学难点1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是机体细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

知识点01 体液体液:体内大量以水为基础的液体,称为体液。

细胞内液(2/3)体液 组织液细胞外液(1/3) 血浆 内环境(由细胞外液构成的液体环境) 淋巴,等课程标准目标解读1.说明血浆、组织液和淋巴等细胞外液共同构成高等动物细胞赖以生存的内环境。

2.阐明机体细胞生活在内环境中,通过内环境与外界环境进行物质交换,同时也参与内环境的形成和维持。

3.以血糖、体温、PH 和渗透压等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动。

1.说明血浆、组织液和淋巴等细胞外液共同构成机体细胞赖以生存的内环境。

2.构建血浆、组织液、淋巴及细胞内液之间的联系。

3.说明内环境的理化性质。

4.运用图示或模型等方法阐释内环境为机体细胞提供适宜的生存环境并与外界环境进行物质交换。

知识精讲目标导航知识点02 血浆、组织液、淋巴及细胞内液之间的关系知识点03 内环境的理化性质(1)渗透压与溶液浓度有关,浓度越高,溶液渗透压越高。

细胞外液渗透压90%以上来源于Na+、Cl-。

血浆渗透压大小主要与无机盐和蛋白质含量有关。

(2)酸碱度:正常人血浆的pH是7.35 ~ 7.45血浆pH处于正常范围的原因是与它含有HCO3-、HPO42- 等离子有关。

血液中缓冲物质的缓冲作用。

如:H2CO3/NaHCO3 ,NaH2PO4/Na2HPO4等(3)温度:人体细胞外液的温度在37.5℃左右。

通过影响酶的活性,影响细胞和生物的生命活动。

知识点04 内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介考点01 内环境的组成及其相互关系1.血浆、组织液、淋巴的来源、组成及关系比较项目血浆组织液淋巴存在部位血管组织细胞间隙淋巴管成分来源消化道吸收;组织液在毛细血管静脉端回流;淋巴在左右锁骨下静脉汇入形成;在毛细血管动脉端血浆渗出毛细血管壁;组织细胞代谢产生组织液渗入毛细淋巴管形成;由消化道吸收而来(如:短链脂肪酸通过小肠上皮细胞吸收后进入血液,而中长链脂肪酸则被吸收入淋巴,随淋巴循环,经胸导管入血)化学成分含有水、无机盐、蛋白质等,血浆中蛋白质含量较高,而组织液和淋巴中蛋白质含量很少组织液和淋巴的成分和各成分含量与血浆相近,但不完全相同。

1.1细胞生活的环境一、体液的组成定义:体内含有大量以水为基础的液体。

包括:细胞内液:约2/3,存在于细胞内的液体,新陈代谢的主要场所。

渗透压维持:钾离子等细胞外液:约1/3,存在于细胞外的液体,主要有血浆,组织液,淋巴液等。

由细胞外液构成的液体环境叫作内环境,是体内细胞直接生活的液体环境。

1)植物无内环境。

单细胞生物直接生活在外界环境,直接与外界环境进行物质交换。

2)血浆:血液中的液体成分。

组织液:存在于组织细胞间隙的液体,又叫组织间隙液。

淋巴液:存在于淋巴管中。

3)血液≠血浆。

4)组织细胞通过细胞膜与组织液进行双向物质交换,组织液在通过毛细血管壁与血浆双向交换物质。

从血浆中(动脉端0.5%2%)运出氧气养料到组织液,在运向组织细胞内,组织细胞产生的二氧化碳及代谢废物,运出细胞到组织液,90%组织液在运到血浆(静脉端),10%通过毛细淋巴管壁,进入淋巴液,淋巴液经过锁骨下静脉汇合到血浆。

5)毛细血管壁细胞生活的内环境:组织液、血浆。

毛细淋巴管壁细胞生活的内环境:组织液、淋巴液。

6)毛细血管壁和毛细淋巴管壁,很薄,由单层上皮(内皮细胞)组成,毛细血管内红细胞单行通过,且毛细淋巴管壁通透性大于毛细血管壁。

多条毛细淋巴管汇合成较大的淋巴管,汇集成2条最大的淋巴管,分别汇入左右锁骨下静脉,用于回收非正常渗入组织液中蛋白质。

7)血浆从左侧A流经组织细胞到右侧B时:肌肉细胞:氧气:A>B,二氧化碳:A<B,肺泡细胞:氧气:A<B,二氧化碳:A>B肝脏细胞:葡萄糖:饥饿时:A<B,饭后:A>B。

8)氧气浓度:肺泡>血浆>组织液>细胞内液。

二氧化碳浓度:细胞内液>组织液>血浆>肺泡。

突破口:单向箭头。

即“单进单出”者为淋巴液。

丁、D、d都代表细胞内液,丁:组织细胞(大多数)D:血细胞,d:淋巴细胞。

10)组织液生成与回流:11)细胞内液≠细胞液,细胞液指液泡中的液体。

1.1细胞生活的环境教学设计2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修1 一、教学内容本章内容出自人教版选择性必修1第1章第1节,主要介绍了细胞生活的环境。

具体内容包括细胞与外界环境的物质交换,主要通过被动运输和主动运输两种方式实现;以及细胞与外界环境的信息交流,包括细胞膜上的受体蛋白、细胞膜上的离子通道和细胞膜上的运输蛋白等。

二、教学目标1. 理解细胞生活的环境:通过本节课的学习,学生能够理解细胞生活的环境是指细胞周围的液体环境,包括细胞外液和细胞内液。

2. 掌握物质交换的方式:学生能够掌握细胞与外界环境的物质交换方式,包括被动运输和主动运输,并能够举例说明这两种方式的差异。

3. 理解信息交流的方式:学生能够理解细胞与外界环境的信息交流方式,包括细胞膜上的受体蛋白、细胞膜上的离子通道和细胞膜上的运输蛋白等,并能够举例说明这些方式的作用。

4. 能够运用所学知识分析问题:学生能够运用所学知识分析细胞与外界环境物质交换和信息交流的具体实例,如植物的根吸收水分和养料,动物的神经细胞传递神经冲动等。

5. 培养学生的科学思维能力:通过本节课的学习,学生能够培养科学思维能力,如观察、分析、推理、归纳等,从而更好地理解生物学知识。

三、教学难点与重点1. 教学重点:理解细胞生活的环境难点:学生可能难以理解细胞生活的环境是指细胞周围的液体环境,包括细胞外液和细胞内液。

2. 教学重点:掌握物质交换的方式难点:学生可能难以理解被动运输和主动运输两种方式的差异,以及它们在细胞生活中的具体应用。

3. 教学重点:理解信息交流的方式难点:学生可能难以理解细胞膜上的受体蛋白、离子通道和运输蛋白等在信息交流中的作用。

4. 教学重点:能够运用所学知识分析问题难点:学生可能难以将所学知识应用到具体的生物学实例中,如植物的根吸收水分和养料,动物的神经细胞传递神经冲动等。

5. 教学重点:培养学生的科学思维能力难点:学生可能难以理解观察、分析、推理、归纳等科学思维方法,以及如何在生物学学习中应用这些方法。