染色体组型

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:2

染色体组型分析李昱静生物工程三班 2009343014 E2组一、染色体组型定义:各种生物染色体的形态、结构和数目都是相对稳定的。

每一细胞内特定的染色体组成叫染色体组型。

二、染色体组型分析定义:又叫核型分析。

对生物某一个体或某一分类单位(亚种、种等)的体细胞的染色体按一定特征排列起来的图象(染色体组型)的分析。

一般有四种方法。

不同物种的染色体都有各自特定的形态结构(包括染色体的长度、着丝点位置、臂比、随体大小等)特征,而且这种形态特征是相对稳定的。

因此,染色体核型分析是植物种质资源遗传性研究的重要内容。

三、染色体组型分析方法:(1)常规的形态分析。

选用分裂旺盛细胞的有丝分裂中期的染色体制成染色体组型图,以测定各染色体的长度(微米)或相对长度(%),着丝粒位置及染色体两臂长的比例(臂比),鉴别随体及副缢痕的有无作为分析的依据。

(2)带型分析。

显带技术是通过特殊的染色方法使染色体的不同区域着色,使染色体在光镜下呈现出明暗相间的带纹。

每个染色体都有特定的带纹,甚至每个染色体的长臂和短臂都有特异性。

根据染色体的不同带型,可以更细致而可靠地识别染色体的个性。

(3)着色区段分析。

染色体经低温、KCl和酶解,HCl或HCl与醋酸混合液体等处理后制片,能使染色体出现异固缩反应,使异染色质区段着色可见。

在同源染色体之间着色区段基本相同,而在非同源染色体之间则有差别。

因此用着色区段可以帮助识别染色体,作为分析染色体组型的一种方法。

(4)定量细胞化学方法。

即根据细胞核、染色体组或每一个染色体的DNA含量以及其他化学特性去鉴别染色体。

如DNA含量的差别,一般能反映染色体大小的差异,因此可作为组型分析的内容。

染色体组型分析有助于探明染色体组的演化和生物种属间的亲缘关系,对于遗传研究与人类染色体疾病的临床诊断也非常重要。

四、染色体组型分析计算:(1)染色体组型分析主要包括染色体长度、染色体臂比、着丝点位置、次缢痕等。

染色体的长度差异有两种,一种是不同种、属间染色体组间相对应的染色体的绝对长度差异,一种是同一套染色体组内不同染色体的相对长度差异。

染色体组型、性别决定黄冈中学生物高级教师童金元一、教学目标(一)知识教学点1. 理解染色体组型的概念。

2. 理解染色体类型及人类染色体组型分析。

3. 理解性别决定的方式。

(二)能力训练点1.通过走访调查使学生获得研究生物学问题的方法。

2.通过对人类染色体组型分析、观察,XY型性别决定图解的分析,培养学生的识图能力、综合分析能力。

(三)学科方法训练点结合本课内容,引导学生联系实际,发现问题。

二教学重点、难点及解决办法1.教学重点及解决办法(1)染色体组型的概念。

(2)XY型性别决定。

[解决办法](1)通过走访调查、上网查找资料,学生能够获得第一手资料,增加感性认识。

(2)通过提问人类体细胞染色体数目、细胞有丝分裂中期观察和分析染色体形态特征、减数分裂中染色体行为等问题以激活学生原有的染色体方面的知识。

2.教学难点及解决办法人类染色体组型的分组特点。

[解决办法]将课本第41页正常人体细胞有丝分裂中期的显微摄影放大照片再放大,用剪刀把每个染色体剪下配对,依其大小、着丝粒位置等进行编号。

三课时安排1课时四教学方法讲授、谈话和实验法。

五教具准备1.人类染色体组型示意图,四类染色体图,剪刀,浆糊。

2.色盲检查图。

3.课件,多媒体教学设备。

六学生活动设计(学法)1.学生预习《实验十四、人类染色体组型分析》。

(自学)2.授课前可组织兴趣小组的学生进行色盲普查,并对色盲患者作家谱调查,统计结果,写出调查报告,进行探究式学习。

3.对人体染色体进行编号、配对、分组及粘贴(课堂实验)。

4.分组讨论常染色体和性染色体的区别及男女染色体组成的区别。

5.分析XY型性别决定方式,提出问题,让学生运用刚学过的知识去解决实际问题。

七教学步骤(一)课前准备:学生分小组进行色盲普查(在假期进行)。

(二)染色体组型提问:1、同样是受精卵,为什么后来有的发育成雌性个体,有的发育成雄性个体?2、雌雄个体为什么在某些遗传性状上表现得不同呢?要弄清楚这些问题,首先应该知道什么是染色体组型;以及如何对染色体组型进行分析?1、什么叫染色体组型学生看书第40页后,由学生回答。

实验九染色体核型分析【实验目的】1. 观察测量照片上每条染色体,进行配对排列和剪贴成核型分析图;2. 掌握染色体组型分析的各种数据指标,学习和掌握核型分析的方法;3. 正确理解生物的遗传多样性——染色体多样性。

【实验原理】核型(Karyotype)亦称染色体组型,是指体细胞有丝分裂中期细胞核(或染色体组)的表型,是染色体数目、大小、形态特征的总和。

每一个体细胞含有两组同样的染色体,用2n表示。

其中与性别直接有关的染色体,即性染色体,可以不成对。

每一个配子带有一组染色体,叫做单倍体,用n表示。

两性配子结合后,具有两组染色体,成为二倍体的体细胞。

在对染色体进行测量计算的基础上,进行分组、排队、配对,并进行形态分析的过程叫核型分析(如图1所示)。

将一个染色体组的全部染色体逐条按其长短、形态、类型等特征排列起来的图称为核型图,它代表一个物种的核型模式。

核型分析通常包括两方面的内容:⑴确定一物种的染色体数目;⑵辨析每条染色体的特征。

→图1 人类中期细胞染色体核型分析(2n=46)染色体在复制以后,纵向并列的两个染色单体,通过着丝粒联结在一起。

着丝粒在染色体上的位置是固定的。

由于着丝粒位置的不同,染色体可分成相等或不相等的两臂,造成中部着丝粒(m),亚中部着丝粒(sm)、亚端部着丝粒(st)和端部着丝粒(t)等形态不同的染色体(如图2所示)。

此外,有的染色体还含有随体或次级缢痕,所有这些染色体的特异性构成一个物种的核型。

细胞分裂中期是染色体的形态结构最典型的时期,通过显微镜摄影,将选取伸展良好,形态清晰,有代表性的细胞分裂相进行高倍拍摄放大,得到用于核型分析的照片。

染色单体长臂着丝粒短臂次缢痕m sm st t 图2 中期染色体形态及结构1. 分析标准:⑴臂比值r(长臂长/短臂长);⑵着丝粒指数i[(短臂长/染色体长)×100%](表1);⑶相对长度:某条染色体长度占一套单倍体染色体长度总和的百分比:相对长度(%)=(某染色体长度/单套染色体组总长)×100%(植物);或:相对长度(%)=[某染色体长度/(单套常染色体+X染色体)的总长]×100%(动物);⑷臂比指数(N.F.值):把具中部和近中部着丝粒的“V”形染色体计为2个臂,而把具近端和端部着丝粒的“J”或“I”染色体计为1个臂,以此统计核型中总臂数;⑸染色体长度比:根据染色体长度比[(最长染色体长/最短染色体长)×100%]。

1、染色体组型分析:核型分析:在细胞遗传学上,可根据各对染色体的长度、着丝点的位置、长短臂之比、次缢痕的位置、随体的有无等形态特征予以分类和编号,以便识别和研究。

这种对生物细胞核内全部染色体的形态特征所进行的分析,称为核型分析。

2、母性影响:子代受到母本核基因型的影响而表现母本核基因型所决定的性状的现象称为母性影响。

3、倍半二倍体:是一种异源多倍体的奇数染色体数目变异,其染色体数目是个体或细胞含有其中一个亲本的全部染色体,另一个亲本的半数染色体。

4、遗传方差:等位基因间相互作用引起的变异量和非等位基因间相互作用引起的变异量称为非加性的遗传方差。

5、转化:指某些细菌(或其他生物)通过其细胞膜摄取周围供体的DNA片段,并将此外源DNA片段通过重组整合到自己染色体组的过程。

性导:指接合时由F’因子所携带的外源DNA转移到细菌染色体的过程。

接合:在原核生物中,接合是指遗传物质从供体——“雄性”转移到受体——“雌性”的过程。

转导:指以噬菌体为媒介所进行的细菌遗传物质重组的过程。

6、隔裂基因(断裂基因):有些基因内部核苷酸编码顺序不是连续的,中间插入了一个或多个不编码的序列,把基因隔裂开来,不编码的序列称为内含子,被内含子隔裂的基因就为隔裂基因。

7、细胞质遗传:由细胞质内的基因即细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律叫做细胞质遗传。

8、相引相:遗传学中把甲乙两个显性性状连接在一起遗传,而甲乙两个隐性性状连接在一起遗传的杂交组合,称为相引相或相引组。

相斥相:甲显性性状和乙隐性性状连接在一起遗传,而乙显性性状和甲隐性性状连接在一起遗传的杂交组合,称为相斥相或相斥组。

9、假显性:有时染色体片段缺失后,其非缺失同源染色体上的隐性等位基因不被掩盖而表现。

10、联会复合体:是同源染色体联结在一起的一种特殊的固定结构,其主要成分是一些碱性蛋白及酸性蛋白,由中央成分的两侧伸出的横丝使同源染色体固定在一起。

11、F因子:即致育因子。

实验植物染色体的组型分析【课前预习】染色体组分析通常包括哪些内容,怎么计算?【目的要求】1.学习染色体组分析的技术。

2.掌握染色体组分析的方法。

【基本原理】染色体组通常是指生物体细胞染色体所有可测定的表型特征的总称,包括染色体的总数,染色体组的数目,组内染色体基数、每条染色体大小、形态等。

它是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。

染色组型分析是对染色体进行分组,对核型的各种特征进行定量和定性的描述,如对染色体长度、着丝点位置、臂比和随体有无等。

对染色体组型进行分析,可以帮助我们掌握物种的特征,确定物种的亲缘关系,分析物种的变异和进化过程,对单条染色体进行识别以及基因定位,同时还应用于染色体疾病、产前诊断等临床领域。

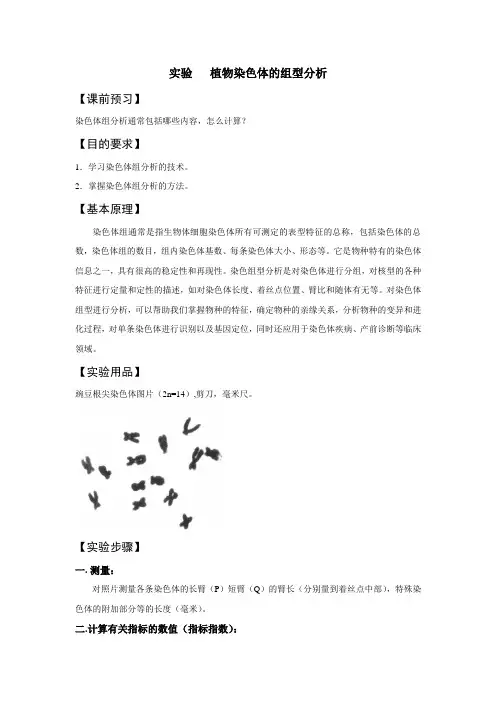

【实验用品】豌豆根尖染色体图片(2n=14),剪刀,毫米尺。

【实验步骤】一.测量:对照片测量各条染色体的长臂(P)短臂(Q)的臂长(分别量到着丝点中部),特殊染色体的附加部分等的长度(毫米)。

二.计算有关指标的数值(指标指数):1 染色体数目在同一物种中染色体的数目一般是稳定的。

应该注意的是,染色体记数不应仅仅根据一个或少数细胞确定,至少要统计5-10个个体、30个以上效果较好的细胞为宜,然后取其众数(大于85%)确定。

2 染色体形态分析染色体形态时,一般利用体细胞分裂中期的染色体,因为此时染色体已充分缩短而稳定。

而早中期或晚期的染色体正处于收缩过程中,各部分收缩程度不大一致误差较大。

分析染色体形态常用如下指标:①染色体绝对长度(或实际长度)均以微米(μm)表示。

一般在放大照片或描图上测量,按下列公式换算:放大的染色体长度(mm)÷放大倍数×1000绝对长度不是一个可靠的,可比较的数值,因为预处理条件不同,染色体缩短程度不同。

细胞分类学中,多用相对长度。

②相对长度(relativelength,RL)均以百分比表示。

相对长度=染色体长度÷单倍染色体总长度×100 (精确到0.01)③染色体长度比指核型中最长染色体与最短染色体的比值。

染色体组、染色体组型和基因组的辨析教学中学生往往将这三个概念相互混淆,尤其是在遇到一些具体问题时。

因此我在教学过程中利用果蝇的染色体图来分析,归纳出染色体组、染色体组型以及基因组的概念。

先用PPT展示雌雄果蝇的染色体图,让学生分析果蝇中的染色体组成,判别常染色体和性染色体。

明确同源染色体和非同源染色体。

让学生自己写出果蝇中的染色体组成为6+XX、6+XY。

让学生阅读书本P38-39,明确染色体组型图的制作。

在染色体组型图像中我们可以看到同源染色体成对存在,而且在同源染色体的相应位置上存在这控制同一对形状的等位基因。

让学生回忆减数分裂的过程中同源染色体的行为。

在减数分裂的过程中同源染色体分离,分别进入到不同的细胞中,最后形成是生殖细胞中只含有体细胞的一半的染色体。

通常情况下,像生殖细胞中一组大小、形态和功能各不相同的染色体就叫一个染色体组。

同时强调染色体组的特点是:①在一个染色体组中,所有染色体在形态、大小方面各不相同,即不是同源染色体;②不同生物的染色体组数和每个染色体组所包括的数目、形态、大小都不相同。

同时告诉学生判定染色体组数方法:①看细胞或生物体的基因型:若控制同一性状的基因出现几次(包括控制相同性状和相对性状的基因,即表示基因的同一字母的大、小写),则该细胞或生物体就含有几个染色体组。

②看染色体的形态、大小:若细胞内形态、大小相同的染色体有几条(即同源染色体有几条),则含有几个染色体组。

(3)染色体组数=染色体是数/染色体形态数。

基因位于染色体上,我们在日常生活中经常听到人类基因组计划。

那么什么是基因组呢?目前在不同的学科中,对基因组含义的表述有所不同,概括为如下:①从细胞遗传学的角度来看,基因组是指一个生物物种单倍体的所有染色体数目的总和;②从经典遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种的所有基因的总和;③从分子遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种所有的不同核酸分子的总和;④从现代生物学的角度来看,基因组是指导一个生物物种的结构和功能的所有遗传信息的总和,包括全部的基因和调控元件等核酸分子。

实验五:染色体核型分析〖实验目的和要求〗观察分析细胞有丝分裂中期染色体的长短、臂比和随体等形态特征;学习染色体组型分析的基本方法和技能。

〖实验原理〗染色体组型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、型态与功能之间的关系所不可缺少的重要手段。

染色体组是指二倍体生物配子中所含的染色体总称,常以“X”表示。

同一物种的同一染色体组内各染色体的形态、结构和连锁群是彼此不同的,但它们却相互协调,共同决定生物性状的发育。

研究染色体组型的方法,一是靠有丝分裂时染色体的形态特征,另一是靠减数分裂时染色体的形态和特征。

本实验着重介绍有丝分裂的染色体组型分析。

细胞有丝分裂中期是识别染色体个性特征的最佳时期,而染色体组型分析就是进行染色体特征的鉴别和描述,其形态的鉴别主要依据染色体的长度、着丝粒位置、付缢痕的有无和位置、随体的有无、形状和大小等资料进行分析。

现分别介绍如下:1.染色体长度,同一染色体组内各染色体的长度是不一致的,其绝对长度可在显微镜上测量,或用放大照片测量后换算。

由于染色体制片过程中使用的药剂及方法不同,另外供观察的细胞分裂不可能保证同一时期,故染色体的收缩有差异而导致绝对长度在同一物种或个体不同细胞间发生差异,针对这种情况,在分析中常用染色体的相对长度来表示。

在染色体长度测量中,对染色体的两条臂要分别测量,一般随体不计入染色体长度内。

2.着丝粒的位置:每条染色体都有一着丝粒,其位置可因不同染色体而异。

由于着丝粒把染色体分为两个染色体臂:长臂和短臂,它们的比率(即臂比)便可确定着丝粒的位置。

3.付缢痕的有无和位置:有些染色体上除着丝粒,还另有一不着色或缢缩变细的区域称符缢痕。

4.随体的有无、形状和大小:有些染色体在短臂的末端有一棒状小体称为随体,随体和染色体臂之间常以付缢痕相隔,具随体的染色体称SAT染色体。

〖材料和方法〗细胞有丝分裂永久制片或其中期染色体图象的放大照片。

〖用具和药品〗剪刀、直尺、胶水。

染色体组型

染色体组型分析(karyotype analysis)又叫核型分析。

对生物某一个体或某一分类单位(亚种、种等)的体细胞的染色体按一定特征排列起来的图象(染色体组型)的分析。

一般有四种方法。

(1)常规的形态分析。

选用分裂旺盛细胞的有丝分裂中期的染色体制成染色体组型图,以测定各染色体的长度(微米)或相对长度(%),着丝粒位置及染色体两臂长的比例(臂比),鉴别随体及副缢痕的有无作为分析的依据

(2)带型分析。

显带技术是通过特殊的染色方法使染色体

的不同区域着色,使染色体在光镜下呈现出明暗相间的带纹。

每个染色体都有特定的带纹,甚至每个染色体的长臂和短臂都有特异性。

根据染色体的不同带型,可以更细致而可靠地识别染色体的个性。

(3)着色区段分析。

染色体经低温、KCl和酶解,HCl或

HCl与醋酸混合液体等处理后制片,能使染色体出现异固缩反应,使异染色质区段着色可见。

在同源染色体之间着色区段基本相同,而在非同源染色体之间则有差别。

因此用着色区段可以帮助识别染色体,作为分析染色体组型的一种方法。

(4)定量细胞化学方法。

即根据细胞核、染色体组或每一个染色体的DNA含量以及其他化学特性去鉴别染色体。

如DNA含量的差别,一般能反映染色体大小的差异,因此可作为组型分析的内容。

染色体组型分析有助于探明染色体组的演化和生物种属间的亲缘关系,对于遗传研究与人类染色体疾病的临床诊断也非常重要。