人教版初中物理第十一章第一节<功>教案

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

人教版初中物理第十一章第一节功教学设计【教学目标】1、初步理解功的概念,理解做功的两个必要因素。

2、初步理解功的计算公式、功的单位,学会用功的公式,进行简单的计算,对1焦耳的功形成一个具体的观念。

【教学重点】做功的两个必要因素、功的计算公式。

【教学难点】做功的两个必要因素【教学器具】尝试题投影片、投影仪、钩码、示教板(自制)【教学过程】一、新课引入师:本节课我们学习力学中的一个重要概念--功板书:第一节功师:下面请同学们先来完成下面的尝试题投影出示尝试题(一):1、如图,放在水平桌面上的木块受到几个力的作用?画出它的受力示意图。

2、如图,用细绳拉着木块在水平桌面前进时,木块受到几个力的作用,什么力对木块的移动作出了贡献?3、你对"功"这个词怎样理解的?哪些人可以评功受奖?你知道"劳而无功"的含义吗?学生练习、讨论,教师巡视。

请一位学生板演题1木块受力示意图,然后请学生举手回答题2、题3并给予指正和肯定。

然后归纳小结:师:力学中"功",主要吸收了"贡献"、"成效"的意思,指一个力作用物体上,物体在这个力的作用下移动了一段距离,这个力对物体的移动作出了贡献,取得成效,就说这个力对物体做了功。

如题2中绳子的拉力对木块做了功。

二、新课教学板书:一、功(一)功的两个必要因素师:下面请同学们阅读课本第一部分的内容,然后再完成尝试题(二),体会一下力学中"功"的含义。

投影出示尝试题(二)1、下列各图所展示的现象中,什么力对物体移动有贡献?什么力对物体做了功?①人推小车前进②马拉车前进③起重机吊起重物2、当你端着一盆水不动时,你累吗?你有没有做功?为什么?3、当你使劲地用力拉(固定在地面上的)讲台,讲台移动了吗?你累吗?你做了功没有?4、人推木箱前进时,重力和支持力对木箱有没有做功?为什么?5、人提前水桶沿水平地面前进时,提力有没有做功,为什么?6、抛出的小球,在水平地面上滚动时,有没有力对它做功?学生看书、讨论,教师巡视,3分钟后,师生一起讨论完成试题二的解答。

教学设计【教学分析】《功》是人教版初中物理教材第十一章第一节的内容。

本节内容主要包括两个方面,一是功的定义,二是功的计算。

功在初中物理学中占有重要的地位,是初中物理《课程标准》的三大主题之一,本节内容不仅是本章内容的基础,而且是为以后学习“能量”做好了铺垫。

《功》的概念比较复杂、抽象,学生常常容易会把生活中的“工作”“做工”与物理学中的功相混淆,分不清有没有做功,是哪个力在做功,因此本节内容是初中物理学习过程中的一个“难”点。

这节课是在前面所学综合地应用力与运动关系知识来展开的,它既符合了由易到难、由简到繁的认知规律,又保持了知识的结构性和系统性。

可以说是前面所学的知识的延伸,又为以后学习功率、机械效率、机械能等知识奠定基础,起到承上启下的作用。

因此这一节是本章的重点和关键,并且功的知识对人们的日常生活,生产技术和科学研究有着较大的现实意义。

另外教材中的情景图片,贴近学生的生活,增加了学生对物理的亲切感和兴趣,体现“从生活走向物理,从物理走向社会”新课程理念。

【学情分析】本节课的教学对象是八年级的学生,由于学生基础不同,素质也参差不齐。

之前,学生已学习了运动和力、力和机械等知识,具备了学习功所需要的基础知识,但也有部分学生不能正确分析受力,没有搞清运动和力的关系,不能把握力与移动距离之间的内在联系,导致在判断物体是否做功、进行功的计算时,把不对应的力与距离联系在一起,而引起错误。

八年级学生经过半年多的物理学习,已经有了一定的抽象思维能力;具有一定的分析、概括和归纳能力;有了一定的自主学习和合作学习能力。

他们对新鲜事物有强烈的好奇心,具有较强的求知欲;对于以实验支持的物理问题解决具有浓厚的兴趣,相信学生有能力完成课前的预习与探究。

【教学目标】知识与技能:1.知道力学中做功的含义。

能说出做功包含的两个必要因素,并能判断出力是否对物体做功。

2.明确计算功的大小的表达式,以及表达式中每个物理量的物理意义和单位。

初中物理《功》优秀说课稿范文(精选8篇)初中物理《功》优秀说课稿范文(精选8篇)作为一名人民教师,时常需要用到说课稿,说课稿可以帮助我们提高教学效果。

那要怎么写好说课稿呢?下面是小编精心整理的初中物理《功》优秀说课稿范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

初中物理《功》优秀说课稿篇1一、对本节教材的理解《功》是人教版初中物理教材八年级下册第十一章第一节的内容。

我计划用一课时进行新课教学。

本节内容主要分成两部分,对功的理解,功的计算。

在学习第七章《力》之后学生已经具备一些力的知识,本节课是对“力”与”功和能“知识的一个衔接和升华。

功和能量在初中物理教学中占了很重要的地位,是《课程标准》的科学内容的三大主题之一,通过本章的学习,为学生了解“能量”做铺垫,而本节内容又是学习本章知识的基础,有着承上启下的作用。

因此,我设定了以下的教学目标。

二、教学目标和重点难点的确定知识与技能:1、知道做功的两个必要因素。

2、理解功的含义、计算公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

过程与方法:1、通过观察和思考,判断在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功2、通过观察、分析,得出功与力、在力的方向上移动距离的定量关系。

情感、态度与价值观:1、通过联系生活、生产实际激发求知欲,培养探索自然现象和日常生活中的物理学道理的兴趣。

2、通过讨论,展示性交流,增强自信,学会合作的意识,追求学生和谐发展。

教学重点知道力学中“功”的含义;记住功的计算公式,会用公式进行计算。

教学难点知道功的两个必要因素及不做功的三种情况。

三、说教法、学法根据本节课特点,尽量使用身边常见的物品进行探究活动和和实例分析,拉近教学内容与生活的距离,让学生深切地感受到科学的真实性,感受到科学和社会、日常生活的关系。

因此这节课可综合应用学生观察、讲授、讨论和实例演示等多种形式的教学方法,提高课堂效率,培养学生对物理的兴趣,激发学生的求知欲望,充分调动学生学习的积极性、主动性,使学生在参与过程中自主学习,获得知识,并培养了学生的创新意识和创新能力。

人教版八年级(下册)第十一章功和机械能第1节功(教案)年级八年级授课时间课题第1节功教学目标1. 知道力学中做功的含义。

能说出做功包含的两个必要因素,并能判断出力是否对物体做功。

能列举出生活中关于做功的实例。

2. 明确计算功的大小的表达式,以及表达式中每个物理量的物理意义和单位。

3. 能应用公式W=Fs进行简单的计算。

教材分析功的概念比较复杂、抽象,学生常常容易把生活中的“工作”、“做工”与物理学中的功相混淆,分不清有没有做功,是哪个力在做功,因此本节内容是初中物理学习过程中的一个“难”点。

这节课是在前面所学的“机械运动”、“力与运动”等力学重要知识的基础上的拓展和提高,它既符合了由易到难、由简到繁的认知规律,又保持了知识的结构性和系统性。

教材的编排体现了课程标准中科学内容的三大主题——物质、运动和相互作用、能量之间的密切联系,可以说是前面所学知识的延伸,又为以后学习功率、机械能、机械效率等知识奠定基础,起到承上启下的作用。

因此这一节是本章的重点和关键,并且功的知识对人们的日常生活,生产技术和科学研究有着较大的现实意义。

解决力学问题时,如果从能量角度研究,有时会更简单。

研究功的重要意义在于,可以通过做功研究能量的变化,为研究能量转化过程奠定定量分析的基础。

对功的概念的认识水平直接影响能的概念的形成和功能关系的建立。

本节内容由“力学中的功”和“功的计算”两部分构成。

其中,“力学中的功”通过研究工作是否有成效使学生认识到做功包含的两个必要因素,为功的计算打好基础。

“功的计算”明确了功的计算方法,从定量的角度研究功。

教学器材实验小车、书本等。

多媒体ppt,包含视频:《物理学中的功》、《不做功的三种情况》、《功的计算》、《功》等。

教学过程教师活动学生活动导入新课【提出问题,播放图片】①中国文化博大精深,很多字在不同的地方有着不同的含义,比如说“功”这个字,在“有功之臣”、“劳苦功高”这些词语中,功表示功劳;在“事半功倍”、“大功告成”这些词语中,功表示成效。

初中物理功教案教学目标:1. 理解功的概念,掌握功的计算公式。

2. 能够运用功的概念和公式解决实际问题。

3. 了解功的意义,理解功在物理学中的重要性。

教学内容:1. 功的概念和定义。

2. 功的计算公式:W = F × s × cosθ。

3. 功的实际应用举例。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入功的概念,让学生思考:什么是功?2. 引导学生思考:为什么要有功的概念?二、讲解功的概念和定义(15分钟)1. 讲解功的定义:功是力对物体作用的结果,表示为W,单位是焦耳(J)。

2. 讲解功的计算公式:W = F × s × cosθ,其中F是力,s是力的作用点的位移,θ是力的方向与位移方向的夹角。

三、举例讲解功的计算(15分钟)1. 举例讲解:一个物体受到一个力的作用,移动了一定的距离,如何计算这个力对物体做的功?2. 引导学生思考:如果力的方向与位移方向不一致,如何计算功?四、讲解功的实际应用(15分钟)1. 讲解功的意义:功是物理学中衡量能量转化的量度,它在实际生活中有着广泛的应用。

2. 举例讲解:功在机械设备中的应用,如电梯、汽车等。

五、课堂练习(10分钟)1. 让学生运用功的计算公式,解决一些实际问题。

2. 让学生思考:功在现实生活中有哪些应用?六、总结(5分钟)1. 总结功的概念、计算方法和实际应用。

2. 强调功在物理学中的重要性。

教学评价:1. 课后作业:让学生运用功的计算公式,解决一些实际问题。

2. 课堂练习:观察学生在课堂上的练习情况,了解学生对功的概念和计算方法的掌握程度。

3. 学生反馈:听取学生的反馈意见,了解学生在学习过程中的困惑和问题,及时进行教学调整。

教学反思:本节课通过讲解功的概念、计算方法和实际应用,使学生掌握了功的基本知识,能够运用功的计算公式解决实际问题。

但在教学过程中,要注意引导学生思考功的意义和重要性,加强学生的实践操作能力,提高学生的学习兴趣。

初中物理人教版功教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解功的概念,掌握功的计算公式。

(2)了解做功的两个必要因素:作用在物体上的力和物体在力的方向上通过的距离。

(3)能够运用功的概念和公式解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过实验和实例,引导学生探究功的计算方法。

(2)培养学生的观察能力、实验能力和问题解决能力。

3. 情感、态度与价值观:(1)培养学生对物理学的兴趣和好奇心。

(2)培养学生勇于探究、实事求是的态度。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)功的概念和计算公式。

(2)做功的两个必要因素。

(3)运用功的概念和公式解决实际问题。

2. 教学难点:(1)功的计算公式的运用。

(2)理解做功的两个必要因素。

三、教学过程1. 导入:通过一个简单的例子,如提着一桶水行走,引发学生对功的疑问,进而导入本节课的主题——功。

2. 探究功的概念:(1)引导学生思考:什么是功?(2)学生通过讨论、实验等方式,总结出功的概念:功是作用在物体上的力和物体在力的方向上通过的距离的乘积。

3. 掌握功的计算公式:(1)引导学生探究:如何计算功?(2)学生通过实验和观察,发现功的计算公式为:W = F × S,其中W表示功,F表示力,S表示力的方向上移动的距离。

4. 了解做功的两个必要因素:(1)引导学生思考:什么条件下才能算做功?(2)学生通过实验和实例,总结出做功的两个必要因素:作用在物体上的力和物体在力的方向上通过的距离。

5. 运用功的概念和公式解决实际问题:(1)引导学生运用功的计算公式,解决一些实际问题,如计算提着一桶水行走所做的功。

(2)培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

6. 总结与评价:对本节课的内容进行总结,强调做功的两个必要因素和功的计算公式。

同时,鼓励学生积极参与课堂讨论和实验,培养学生的观察能力、实验能力和问题解决能力。

四、教学反思本节课通过实验和实例,使学生掌握了功的概念和计算公式,了解了做功的两个必要因素。

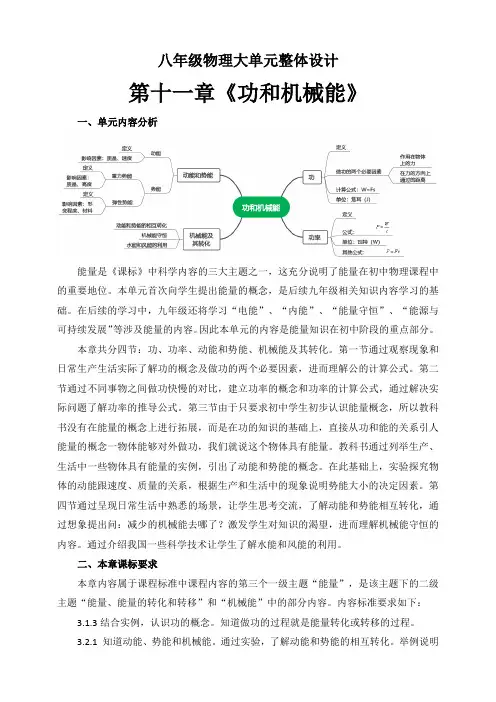

八年级物理大单元整体设计第十一章《功和机械能》一、单元内容分析能量是《课标》中科学内容的三大主题之一,这充分说明了能量在初中物理课程中的重要地位。

本单元首次向学生提出能量的概念,是后续九年级相关知识内容学习的基础。

在后续的学习中,九年级还将学习“电能”、“内能”、“能量守恒”、“能源与可持续发展”等涉及能量的内容。

因此本单元的内容是能量知识在初中阶段的重点部分。

本章共分四节:功、功率、动能和势能、机械能及其转化。

第一节通过观察现象和日常生产生活实际了解功的概念及做功的两个必要因素,进而理解公的计算公式。

第二节通过不同事物之间做功快慢的对比,建立功率的概念和功率的计算公式,通过解决实际问题了解功率的推导公式。

第三节由于只要求初中学生初步认识能量概念,所以教科书没有在能量的概念上进行拓展,而是在功的知识的基础上,直接从功和能的关系引人能量的概念一物体能够对外做功,我们就说这个物体具有能量。

教科书通过列举生产、生活中一些物体具有能量的实例,引出了动能和势能的概念。

在此基础上,实验探究物体的动能跟速度、质量的关系,根据生产和生活中的现象说明势能大小的决定因素。

第四节通过呈现日常生活中熟悉的场景,让学生思考交流,了解动能和势能相互转化,通过想象提出问:减少的机械能去哪了?激发学生对知识的渴望,进而理解机械能守恒的内容。

通过介绍我国一些科学技术让学生了解水能和风能的利用。

二、本章课标要求本章内容属于课程标准中课程内容的第三个一级主题“能量”,是该主题下的二级主题“能量、能量的转化和转移”和“机械能”中的部分内容。

内容标准要求如下:3.1.3结合实例,认识功的概念。

知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。

3.2.1 知道动能、势能和机械能。

通过实验,了解动能和势能的相互转化。

举例说明机械能和其他形式能量的相互转化。

例1 定性说明荡秋千过程中动能和势能的相互转化。

例2 分析《天工开物》中没水装置工作时能量的相互转化。

如图,用细绳拉着小车在水平桌面前进,小车受到几个力的作用?作出它的受力示意图?并思考哪个力对小车的移动作出了贡献?一、功四、功的计算6、【要计算小明对书包做了多少的功?下面我们就来学习功的计算。

首先我们知道做功必须有力和距离,那么我们猜想一下,力学中的功的大小可能与哪些因素有关呢?请同学们带着问题去阅读教材。

在力学中,把叫做功。

“功”的表示符号力学中的“功”的文字表达式是力学中的“功”的字母表达式是表示字母单位功力力的方向移动的距离【为了纪念物理学家焦耳,功的单位命名为焦耳】7、出示焦耳的照片,了解焦耳的事迹和成就。

焦耳(1818~1889)是英国物理学家。

1818年12月24日生于索尔福。

他父亲是酿酒厂的厂主。

焦耳从小体弱不能上学,在家跟父亲学酿酒,并利用空闲时间自学化学、物理。

他很喜欢电学和磁学,对实验特别感兴趣。

后来成为英国曼彻斯特的一位酿酒师和业余科学家。

焦耳可以说是一位*自学成才的杰出的科学家。

焦耳最早的工作是电学和磁学方面的研究,后转向对功热转化的实验研究。

1866年由于他在热学、电学和热力学方面的贡献,被授予英国皇家学会柯普莱金质奖章。

例2:一支步枪,枪筒长0.8m,火药燃烧时产生的高压气体对子弹的平均推力是2000N,子弹离开枪口在空中飞行了500m后落在地面上,求高压气体对子弹所做的功是多少?例3:如图所示,斜面长10m,斜面的高度为4m。

现将重为100N的木块用50N拉力拉到斜面顶端。

求拉力做的功为多少?木块到达顶端后又滑下来,求木块滑到斜面底端时重力做的功为多少?拓展练习要测量小明回家从一楼到三楼对书包做的功,需要测量哪些物理量?需要的测量仪器有哪些:_________________写出其计算公式________________用本节课所学的知识,解决实际问题小结1、功的概念:如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,力学里就说这个力做了功。

有时为了叙述方便,某个力做功往往也说成施力物体做了功。

初中物理功教学设计初中物理功教学设计1学习目标1、知识与技能:①知道做功的两个必要因素。

②理解功的定义、计算公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

③知道功的原理。

2、过程与方法:①通过观察和思考,判断在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功②通过推理、分析与阅读,得出功与力、在力的方向上移动距离的定性关系。

③经历探究功的原理的过程,感知使用机械不能省功的事实。

3、情感、态度与价值观:①通过联系生活、生产实际激发求知欲,培养探索自然现象和日常生活中的物理学道理的兴趣。

②通过合作性的探究,展示性交流,增强自信,学会合作的意识,追求学生和谐发展。

学习重点、难点:1、理解功的概念及计算。

2、判断力对物体是否做功,以及对“功的原理”的探究与理解。

教学方法讲授与实验演示,师生互动理解教具多媒体教学过程一、导入新课师:说出下列词语中“功”的含义:功劳、立功某某贡献大功告成、事半功倍某某成效师:在力学上“做功”的含义是什么?板书:功二、新课教学1(一)物理学中的功师:如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了距离,这个力的作用就有了成效,力学里就说这个力作了功。

多媒体:投影教材插图师:两组实验中,分别有哪些共同点和不同点生:观察并总结共同点和不同点师:功包含哪些必要因素?生:有两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在这个力的方向上移动了距离。

师:如何判断是否做功?生:用功的两个必要因素来判断。

师:有哪些情况看似做功,但实际上并不做功?生:1、有力F的作用,但距离S=0(如举重运动员举着杠铃不动)生:2、有距离S,但力F=0(如惯性运动)生:3、有力F也有距离S,但F ⊥ S(如提一桶水,水平前进)练习(投影):1、起重机将货物从地面A点提升到B点,又从B点平移到C点,在这一过程中起重机一直都在做功吗?为什么?2、在下列几种情况中,力对物体做功的是()A、冰球在光滑的冰面上匀速滑动B、小孩用力推箱子,箱子未被推动C、学生背着书包站在水平公路上匀速行驶的汽车上D、清洁工把一桶水从地上提起(二)功的计算师:做功是有大小的,做功的大小跟什么因素有关?有什么关系?投影:由图甲可知,用力把一木板提升1米做了一定的功,图乙把同样三块木板提升1米高,拉力做的.功与甲2相比有什么关系?把一块木板提升3米呢?师:讲述物理学中对功的规定,以及公式、单位。

第十一章《功和机械能》第1节《功》教学设计新授课 1课时【教学目标】知识与技能1.结合实例知道力学中做功的含义。

2.知道不做功的三种情况.3.学会功的计算。

过程与方法通过观察和实验了解功的物理意义。

情感、态度和价值观具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,有将科学技术应用于实际的意识。

【教学重点】利用W=FS进行简单的计算【教学难点】判断力是否对物体做功。

【教学准备】实验器材:弹簧测力计、钩码、细绳、小车。

【教学过程】【教学反思】新课程提倡以人为本的教育,这节课的教学设计中尽量的给学生时间与空间,尽可能的让学生自学,让学生充分交流和讨论,充分发表自己的意见和见解。

但是也许学生还没有养成良好的积极参与课堂的习惯,在交流的过程没中,有的学生发现了问题,但没有大胆的提出来。

因为老师过于考虑课堂的进程化推进,所以没有安排充分的时间,或者说是没有找到合适的方法,鼓励学生把不清楚的问题全部都提出来。

例如:力的方向与物体移动方向垂直时,做功为零。

现在反思,如果让学生充分的把不清楚的问题能够提出来,通过充分的讨论,这些问题应该是不难解决的。

学情分析本班有学生50人,其中女生23人,男生27人,作为一个农村初中学校,学生在物理学习上的现状是不容乐观的。

总体情况来看,女生的学习自觉性比较强,学习效率也很高。

而男生学习习惯相对较差,多数男生在学习上都不甚操心,需要老师和家长随时提醒。

15岁左右的初中生抽象思维还不成熟,在学习过程仍需一些感性认识作为依托,因此在教学中可以借助实验和实例分析加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

本节之前学生还没有学习关于能的知识,在没有能的转化的知识的情况下,功的定义是很难下的;但学生已有一定的力学基础知识,可以引导学生充分利用已有认知水平来构建“功”的概念。

总之,在学习习惯上,还需要花功夫来培养。

第十一章《功和机械能》第1节《功》效果分析一、效果分析应重视评价1、对学生学习效果的评价,既要关注学生知识和技能的理解和掌握,更要关注他们情感与态度的形成与发展;既要关注学习的结果,更要关注他们在学习过程中思维、情感的变化与发展。

一、教学目标知识与技能:1. 了解什么是功,掌握功的计算公式和单位。

2. 理解做功的两个必要因素:作用在物体上的力和物体在力的方向上通过的距离。

3. 学会使用功的公式进行简单计算。

过程与方法:1. 通过观察和思考,判断在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功。

2. 通过推理、分析与阅读,得出功与力、在力的方向上移动距离的定性关系。

情感、态度与价值观:1. 通过联系生活、生产实际激发求知欲,培养探索自然现象和日常生活中的物理学道理的兴趣。

2. 通过合作性的探究,展示性交流,增强自信,学会合作的意识,追求学生和谐发展。

二、教学重难点教学重点:1. 理解功的概念及计算。

2. 判断力对物体是否做功。

教学难点:1. 功的计算公式的应用。

三、教学过程环节一:导入新课教师通过提问方式引导学生回顾已学过的知识,如“力的作用效果”、“物体运动状态的改变”等,使学生意识到力的作用不仅仅体现在改变物体的运动状态上,还体现在做功上。

进而引出本节课的主题——功。

环节二:新课讲授1. 教师介绍功的定义:功是力对物体作用的效果,表示为W,单位是焦耳(J)。

2. 讲解做功的两个必要因素:作用在物体上的力和物体在力的方向上通过的距离。

只有同时具备这两个因素,力才对物体做功。

3. 推导功的计算公式:W = F × s × cosθ,其中F表示力,s表示力的方向上移动的距离,θ表示力和移动方向之间的夹角。

4. 举例讲解如何运用功的公式进行计算,让学生学会运用公式计算功。

环节三:课堂互动1. 教师提出问题,让学生判断哪些情况下力对物体做了功,哪些情况下没有做功。

通过实际例子引导学生运用所学知识进行分析判断。

2. 学生分组讨论,总结做功的条件,分享讨论成果。

环节四:巩固练习1. 教师布置练习题,让学生运用功的公式进行计算。

2. 学生独立完成练习题,教师巡回指导,解答学生疑问。

环节五:总结与拓展1. 教师引导学生总结本节课所学内容,强调做功的两个必要因素和功的计算公式。

初中物理《功》教案教学目标:1. 让学生理解功的概念,知道功的计算公式。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生对物理学科的兴趣和好奇心。

教学重点:1. 功的概念和计算公式。

2. 运用物理知识解决实际问题。

教学难点:1. 功的计算公式的理解和应用。

2. 运用物理知识解决实际问题。

教学准备:1. 教学课件或黑板。

2. 实例图片或实物。

3. 计算器。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾力的作用效果,即改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2. 提问:力的作用效果与力的大小、方向、作用点有什么关系?二、探究功的概念(15分钟)1. 介绍功的定义:力对物体做功,就是力使物体移动了一段距离,并且力的方向和物体的移动方向相同。

2. 讲解功的计算公式:功 = 力 × 距离× cosθ,其中θ是力和物体移动方向的夹角。

3. 引导学生理解功的单位:焦耳(J)。

三、实例分析(15分钟)1. 出示实例图片或实物,让学生分析力对物体做功的情况。

2. 让学生用功的计算公式计算实例中的功。

四、运用物理知识解决实际问题(15分钟)1. 出示实际问题,让学生运用功的计算公式解决。

2. 引导学生思考如何测量力和距离,以及如何计算功。

五、总结与拓展(10分钟)1. 让学生总结本节课所学的内容,即功的概念和计算公式。

2. 提问:功在实际生活中的应用有哪些?3. 引导学生思考如何将功的概念和计算公式应用到实际生活中。

教学反思:本节课通过引导学生回顾力的作用效果,引入功的概念,并通过实例分析和实际问题解决,让学生掌握功的计算公式和应用。

在教学过程中,要注意引导学生理解功的计算公式的含义,以及如何运用物理知识解决实际问题。

同时,要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏,确保学生能够较好地掌握所学内容。

《功》说课稿一、教材分析:1.功在课标中的地位课程标准的科学内容分为“物质”“运动和相互作用”“能量”三大部分能量?机械能?功,3.1.3 结合实例,认识功的概念。

知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。

2.教材的地位和作用“功”是2012年新人教版初中物理八年级下册第十一章功和机械能第一节的内容。

就知识的构架来说,引入功这个概念是为进一步得出“能”这个应用更为广泛、重要的概念服务的,功(热量)是能量转化或转移过程中一个重要的过程量。

功的概念是本章重点内容,通过本节学习,为学生学习“能”做铺垫,要注意到“功”概念概括性强、抽象的特点,难以让学生短时间内就有深刻体会,须逐步拓展深化。

本节是在学生对力的有关知识初步了解的基础上,通过实例说明做功的两个不可缺少的因素,得出力的方向跟物体运动方向相同时,功的计算式W=F.S(特殊情况?恒力、力的方向与物体运动方向一致)。

3.教学重点与难点重点:功的一般计算机式W=F.S的运用难点:功的概念、做功的两个必要因素4.教学目标(1).知识与技能知道功的含义。

知道做功的两个必要因素,能识别在什么情况下物体做了功。

知道功的单位。

能利用的功的公式进行简单的计算。

(2).过程与方法通过实验探究认识在什么情况下力对物体做功。

经历探究,了解改变做功大小的方法。

(3).情感态度与价值观通过情景设置培养学生初步的观察、、分析、逻辑推理推理能力。

培养学生热爱科学的情感,培养创新思维。

二、学生现状分析:初中生的观察、记忆、逻辑思维等能力进一步发展,他们能够在观察中注意到事物的细微处,能够较长时间地专注干一件事物,具备了一定的逻辑推理的能力和抽象地表达事物本质特征的能力。

但学生在此阶段个体差异大,兴奋性较高,稳定性较差,波动性较大,两极性十分明显,身心发展不均衡,有部分学生观察思维能力不够强,在教学中要通过适当的启发与引导,促进学生的成长。

三、教学方法:依据教学大纲的要求和教材内容的特点,本节课是新概念课,讲授、观察、分析、推理成份居多,课标并无演示实验或学生实验要求,课本中也没有相关实验安排,在本节教学中,利用多媒体设置情景,提出问题,引导学生分析问题,学生通过自己的观察、分析、推理,总结得出结论。

人教版初中物理"第十一章第一节功"教学设计

【教学目标】

1、初步理解功的概念,理解做功的两个必要因素。

2、初步理解功的计算公式、功的单位,学会用功的公式,进行简单的计算,对

1焦耳的功形成一个具体的观念。

【教学重点】做功的两个必要因素、功的计算公式。

【教学难点】做功的两个必要因素

【教学器具】尝试题投影片、投影仪、钩码、示教板(自制)

【教学过程】

一、新课引入

师:本节课我们学习力学中的一个重要概念--功

板书:第一节功

师:下面请同学们先来完成下面的尝试题

投影出示尝试题(一):

1、如图,放在水平桌面上的木块受到几个力的作用?画出它的受力示意图。

2、如图,用细绳拉着木块在水平桌面前进时,木块受到几个力的作用,什么力对木块的移动作出了贡献?

3、你对"功"这个词怎样理解的?哪些人可以评功受奖?你知道"劳而无功"的含义吗?

学生练习、讨论,教师巡视。

请一位学生板演题1木块受力示意图,然后请学生

举手回答题2、题3并给予指正和肯定。

然后归纳小结:

师:力学中"功",主要吸收了"贡献"、"成效"的意思,指一个力作用物体上,物体在这个力的作用下移动了一段距离,这个力对物体的移动作出了贡献,取得成效,就说这个力对物体做了功。

如题2中绳子的拉力对木块做了功。

二、新课教学

板书:一、功

(一)功的两个必要因素

师:下面请同学们阅读课本第一部分的内容,然后再完成尝试题(二),体会一下力学中"功"的含义。

投影出示尝试题(二)

1、下列各图所展示的现象中,什么力对物体移动有贡献?什么力对物体做了功?

①人推小车前进②马拉车前进③起重机吊起重物

2、当你端着一盆水不动时,你累吗?你有没有做功?为什么?

3、当你使劲地用力拉(固定在地面上的)讲台,讲台移动了吗?你累吗?你做了功没有?

4、人推木箱前进时,重力和支持力对木箱有没有做功?为什么?

5、人提前水桶沿水平地面前进时,提力有没有做功,为什么?

6、抛出的小球,在水平地面上滚动时,有没有力对它做功?

学生看书、讨论,教师巡视,3分钟后,师生一起讨论完成试题二的解答。

师:题1展示的三个现象中,有什么共同点?

生:都有力作用在物体上,都使物体在力的方向移动了一段距离,力都对物体做了功。

师:你们中谁能归纳出做功的两个必要因素?

学生代表回答,教师板书:

1、做功的两个必要因素:一是作用在物体上的力,二是物体在力方向上移动的

距离。

师:题2、题3的例子告诉我们,什么情况不做功?

生:当力作用在物体上,不能使物体移动,不做功。

师:对,这是一种"劳而无功"的现象。

师:题4中,重力、支持力为什么不做功?题5中提力有没有做功?为什么?

生:重力、支持力对木箱移动没有贡献,不做功。

同样向上的提力对水桶的水平移动没有贡献,也不做功。

师:对,这也是一种"劳而无功"的现象。

当力与物体移动方向垂直时,这个力不做功。

师:抛出的小球在水平地面上滚动时,有力对它做功吗?

生:没有,小球向前滚动的原因是因为小球具有惯性。

师:物体由于惯性运动时,没有外力对它做功,这可以说是一种"不劳无功"的现象。

(二)功的大小与哪些因素有关

师:做功是有多少的,用的力大,移动的距离长,力的成效大,做的功多。

下面请大家观看老师的演示

演示1、将1只钩码提高1个单位(10厘米)高度

演示2、将1只钩码提高3个单位(10厘米)高度

演示3、将2只钩码提高3个单位(10厘米)高度师:第二次做的功是第一次的几倍?

生:第二次是第一次的3倍。

师:第三次做的功是第二次的几倍?是第一次的几倍?

生:是第二次的2倍,第一次的6倍。

师:你们能归纳出决定做功多少的因素吗?

生:功的大小跟力的大小和使物体移动距离的大小有关,力越大,使物体移动的距离越大,力做的功越多。

师:对,从上面的实验,我们不难得出:(板书)功的大小跟作用在物体上的力成正比,跟物体在力方向上通过的距离成正比。

(三)功的计算公式和单位:

师:我们知道了功的大小跟作用在物体上的力和物体在力方向上通过的距离的关系。

力学中规定,功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

板书:功=力×距离

师:用W表示功,F表示作用在物体上的力,S表示物体在力的方向上通过的距离,功的计算公式可以写成W=F·S(板书)。

在国际单位制中力的单位是牛,距离的单位是米,功的单位是牛·米,牛·米有一个专门的名称叫焦耳,简称焦,1焦=1牛·米(板书)。

师:让我们一起计算一下,刚才第三次实验时老师做的功。

提钩码用的力F=G=mg=0.2千克×9.8牛/千克=1.96牛

钩码移动的距离s=h=0.3米

提钩码做的功W=F·S=1.96牛×0.3米=5.88焦

三、小结

师:本节课我们学习了力学中"功"的概念,知道了做功的两个必要因素,给出了功的计算公式W=F·S,知道了功的单位是焦耳。

下面再给出一组尝试题,供大家练习,帮助大家更好地理解功的意义,掌握功的计算。

下面请大家边看书,边练习。

出示尝试题(三)

1、下列情况力对物体做了多少功?

(1)用100牛的力将物体举高2米。

(2)用100牛的力提着物体站在2米高处。

(3)用100牛的力提着物体站在水平前进的小车上,随着小车一起向前移动了

2米。

(4)用100牛的力提着物体沿扶梯走在2米高平台上。

(5)用100牛的力将垒球掷出10米。

(6)用100牛水平力拉着重500牛的小车沿水平面前进了10米。

2、试一试,估算一下你做了多少功?

(1)将100克的砝码举高1米。

(2)将掉在地上的课本拾起来,放到桌面上。

(3)将凳子放到桌面上。

(4)做一次引体向上。

学生练习,并板演,教师巡视,最后与学生一起评价学生的板演,给予指正和肯定。

四、布置课外小实验:

测出自己上楼时所做的功及所用的时间。

要求:1、测出:

(1)体重G;

(2)楼层高h;

,快速跑上去所需(3)上楼所用的时间,按正常速度走上去所需时间t

1

时间t。

2

2、计算:

(1)上楼所做的功;

(2)两次登楼过程中,每秒钟做的功。