发展战略-第九章区域经济发展战略规划 精品

- 格式:ppt

- 大小:393.50 KB

- 文档页数:5

区域经济发展的原则_区域经济发展战略_中国区域经济发

展现状_初中百科

摘要区域经济发展的原则区域经济发展的原则包

括因地制宜原则;优势互补原则;科学定位原则;适度开发原则;可持续发展原则;统筹规划原则;市场主导原则。

区域经济发展战略区域经济发展战略是指对一定区域内经济、社会发展有关全局性、长远性、关键性的问题所作的筹划和决策。

说得更具体些,是指在较长时期内,根据对区域经济、社会发展状况的估量,考虑到区域经济、社会发展目

录 1. 区域经济发展的原则 2. 区域经济发展战略3. 中国区域经济发展现状 1. 区域经济发展的

原则区域经济发展的原则包括因地制宜原则;优势互补

原则;科学定位原则;适度开发原则;可持续发展原则;统筹规划原则;市场主导原则。

2. 区域经济发展战略区域经济发展战略是指对一定区域内经济、社会发展有关全局性、长远性、关键性的问题所作的筹划和决策。

说得更具体些,是指在较长时期内,根据对区域经济、社会发展状况的估量,考虑到区域经济、社会发展中的各方面关系,对区域经济发展的指导思想、所要达到的目标、所应解决的重点和所需经历的阶段以及必须采取的对策的总筹划和总决策。

3. 中国区域经济发展现状。

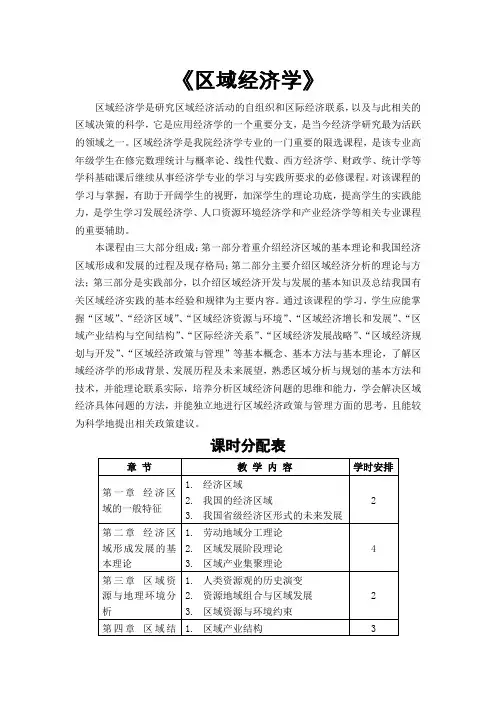

《区域经济学》区域经济学是研究区域经济活动的自组织和区际经济联系,以及与此相关的区域决策的科学,它是应用经济学的一个重要分支,是当今经济学研究最为活跃的领域之一。

区域经济学是我院经济学专业的一门重要的限选课程,是该专业高年级学生在修完数理统计与概率论、线性代数、西方经济学、财政学、统计学等学科基础课后继续从事经济学专业的学习与实践所要求的必修课程。

对该课程的学习与掌握,有助于开阔学生的视野,加深学生的理论功底,提高学生的实践能力,是学生学习发展经济学、人口资源环境经济学和产业经济学等相关专业课程的重要辅助。

本课程由三大部分组成:第一部分着重介绍经济区域的基本理论和我国经济区域形成和发展的过程及现存格局;第二部分主要介绍区域经济分析的理论与方法;第三部分是实践部分,以介绍区域经济开发与发展的基本知识及总结我国有关区域经济实践的基本经验和规律为主要内容。

通过该课程的学习,学生应能掌握“区域”、“经济区域”、“区域经济资源与环境”、“区域经济增长和发展”、“区域产业结构与空间结构”、“区际经济关系”、“区域经济发展战略”、“区域经济规划与开发”、“区域经济政策与管理”等基本概念、基本方法与基本理论,了解区域经济学的形成背景、发展历程及未来展望,熟悉区域分析与规划的基本方法和技术,并能理论联系实际,培养分析区域经济问题的思维和能力,学会解决区域经济具体问题的方法,并能独立地进行区域经济政策与管理方面的思考,且能较为科学地提出相关政策建议。

课时分配表第一章经济区域的一般特征一、教学目的与要求目的:通过本章的学习,使学生了解区域经济学研究的对象与内容,从整体上认识区域经济学的框架和理论体系,基本形成区域经济学的思维方式和学习方法,并能较为明确地区分区域经济学与其他经济学分支学科的差异。

同时,从区域经济的载体——经济区域着手,认真掌握经济区域的概念和特征,以及我国经济区域形成和发展的历程及其未来发展趋势,为后面章节的学习奠定基础。

《经济地理学教案》课件第一章:导论1.1 课程简介介绍经济地理学的基本概念、研究范围和意义。

解释经济地理学在经济学科体系中的位置。

1.2 经济地理学的发展历程回顾经济地理学的历史发展,介绍各个时期的代表性学者和理论。

分析经济地理学发展的内在规律和外部影响。

1.3 研究方法与技术介绍经济地理学的研究方法,包括定性分析和定量分析。

讲解经济地理学研究的常用技术,如GIS(地理信息系统)、遥感等。

第二章:经济地理学的基本理论2.1 区位论解释区位论的基本概念和原理。

介绍区位论的代表性理论,如韦伯的工业区位论、胡佛的农业区位论等。

2.2 空间分析与空间组织讲解空间分析的基本概念和方法。

探讨空间组织的规律和模式,如中心地理论、产业链空间组织等。

2.3 经济全球化与区域经济发展分析经济全球化的内涵、特征和影响。

探讨经济全球化背景下的区域经济发展战略和政策。

第三章:农业地理3.1 农业发展的自然条件分析农业发展的气候、土地、水资源等自然条件。

讲解农业生产的区域分异规律。

3.2 农业生产的经济和技术条件介绍农业生产的经济因素,如农业资本、农业劳动力等。

讲解农业生产的技术条件,如农业机械化、生物技术等。

3.3 农业地理信息系统与农业遥感介绍农业地理信息系统的基本功能和应用。

讲解农业遥感的原理和技术,以及其在农业生产中的应用。

第四章:工业地理4.1 工业发展的区位因素分析影响工业发展的区位因素,如原料、市场、交通等。

讲解工业生产的区域分异规律。

4.2 工业结构与工业布局介绍工业结构的概念和分类。

讲解工业布局的原则和模式。

4.3 工业发展与区域经济分析工业发展对区域经济的影响。

探讨区域工业发展战略和政策。

第五章:服务业地理5.1 服务业的概念与发展特点解释服务业的基本概念和分类。

讲解服务业的发展特点和趋势。

5.2 服务业的区位因素与空间分布分析影响服务业区位选择的因素,如人口密度、消费水平等。

探讨服务业的空间分布特征和模式。

区域经济发展战略规划引言:区域经济发展战略规划是一个国家或地区制定的综合性规划,旨在实现经济的可持续发展。

区域经济发展战略规划需要全面考虑区域的资源禀赋、产业结构、基础设施、环境承载能力等因素,并明确发展目标和路径。

本文将讨论区域经济发展战略规划的重要性及其关键要素,并以一个假设的地区为例进行具体阐述。

一、区域经济发展战略规划的重要性1.消除区域经济发展不平衡:区域经济发展战略规划能够整合区域内资源,促进各地区间的协调发展,有效消除区域经济发展的不平衡现象。

2.优化资源配置:通过区域经济发展战略规划,根据不同地区的资源禀赋和优势产业,优化资源配置,提高资源利用效率,实现经济效益最大化。

3.打造区域产业集群:区域经济发展战略规划能够促进相关产业的集聚,形成区域产业集群,提升地区竞争力和经济增长潜力。

4.促进经济结构升级:通过科学规划和细化政策,区域经济发展战略能够推动经济结构升级,实现由传统产业向现代产业的转型升级。

二、区域经济发展战略规划的关键要素1.宏观经济政策:通过制定合理的宏观经济政策,如货币政策、财政政策等,引导和促进区域经济的发展。

2.产业布局规划:根据区域内的资源禀赋和特点,合理规划产业布局,避免同质化竞争,提升地区产业竞争力。

3.基础设施建设:完善区域内的基础设施建设,如交通、通信等,为经济发展提供有力支持。

4.人力资源和教育培训:合理配置人力资源,提升人力资本的质量和能力,为经济发展提供持续的人才支持。

5.环境保护与治理:坚持可持续发展的原则,加强环境治理,保护地区生态环境,避免经济发展对环境造成过大影响。

以假设地区A为例进行具体阐述,地区A位于国东部沿海地区,拥有丰富的自然资源和良好的交通条件。

地区A的产业结构以制造业为主,同时也发展了一些以旅游、文化创意产业为特色的服务业。

地区A的发展目标是实现经济结构升级,成为以现代制造业、高新技术产业和文化旅游产业为主的现代化经济区域。

制定地区A的区域经济发展战略规划的关键要素包括:1.产业布局规划:鉴于地区A拥有丰富的自然资源,在合理利用资源的基础上,以发展现代制造业为重点,重点培育高新技术产业和文化旅游产业。

区域经济发展战略规划一、背景区域经济发展战略规划是为促进一个特定地区经济的健康发展而制定的一种长远规划。

它不仅着眼于当前的经济发展,还要考虑未来的可持续发展和竞争力。

本文将围绕区域经济发展战略规划展开讨论。

二、地域特点剖析每个地区都有其自身独特的地域特点,比如资源禀赋、地理位置、气候条件等。

在制定区域经济发展战略规划时,必须深入剖析地域特点,并根据其资源优势和劣势确定发展方向。

三、基础设施建设基础设施是区域经济发展的重要保障,例如交通、能源、通信等。

在制定发展战略规划时,要优先考虑基础设施的建设,提高地区的整体运行效率和竞争力。

四、产业布局规划合理的产业布局是区域经济发展战略规划的核心内容之一。

通过调整产业结构、培育新兴产业、发展优势产业等手段,可实现经济结构的优化和产业的多元化发展。

五、人才培养与引进人才是区域经济发展的重要驱动力。

制定发展战略规划时,要注重人才培养和引进,提高地区的创新能力和产业竞争力。

可以通过建立研究机构、提供学术交流平台等方式来吸引和培养人才。

六、环境保护与可持续发展在区域经济发展战略规划中,环境保护和可持续发展是不可忽视的因素。

要注重环境保护,推行清洁能源、循环经济等绿色发展方式,以实现经济发展与生态环境的协调。

七、投资和产业合作区域经济发展战略规划需要积极引导投资和产业合作。

可以通过建设产业园区、推动跨区域合作等方式,吸引更多的投资和促进产业升级。

八、建立公平竞争机制公平竞争对于区域经济发展至关重要。

有关政策和法律法规要明确规范,监管机构要加强监管力度,确保市场秩序的健康发展。

九、区域协同发展不同地区之间的协同发展是区域经济发展战略规划的重要内容。

要通过加强各地之间的沟通和合作,实现资源共享、优势互补,推动整个地区经济的共同发展。

十、总结区域经济发展战略规划是促进地区经济发展的重要手段。

通过剖析地域特点、优化产业布局、推进基础设施建设等措施,可实现经济的可持续发展和竞争力的提升。

《区域分析与规划》复习题第一章绪论1.区域的概念2.区域研究的新动向主要表现在哪些方面。

3、区域科学的概念4、简述区域分析的概念与主要内容。

G142第二章区域资源条件分析1、自然资源的概念2、简述区域自然资源评价的内容。

3、自然环境的内涵4、什么生态环境补偿?补偿主体指的是什么?依据补偿主体的性质,可分为哪三大类。

5、德国经济和社会学家赫尔曼·舍尔提出用什么理论取代生化经济的理论在世界上产生深刻影响。

6、可持续发展的基本内涵涉与哪两个方面。

7、人口密度、适度人口、人口容量(或资源承载力)、人口惯性的概念8、简述人口自然增长的四种类型与其特点。

9、育龄妇女的概念。

10、适用技术11、如何认识人口对区域发展的作用?第三章区域产业结构1、什么是产业结构?2、依据资源要素密集程度,可将产业分为哪四类。

3、区域产业结构合理化的条件有哪些?4、简述配第-克拉克定理、库兹涅茨理论、产品循环论4个理论的主要观点。

5、英国古典经济学家大卫·李嘉图提出的主要经济理论是什么。

6、什么主导产业?简述主导产业对区域经济增长的三大影响。

7、主导产业的前瞻、回顾、旁侧影响分别指的是什么。

8、区域分工(或劳动地域分工):。

9、“飞旋镖效应”:或称“反回头效应”,指“新产品”以更低的价格打回本国市场,使原来开发新产品的国家不得不放弃该产品的生产,输出国变成了输入国。

新产品研制国家受到国外竞争压力的威胁,将转向研究开发更新的产品。

10、技术密集型产业11、劳动密集型产业12、雁行形态理论:13、波特的竞争优势理论14、简述库兹涅斯理论的主要观点,并说明该理论是如何解释区域产业结构演进的。

第四章区域发展阶段1、国内生产总值(GDP)2、研究与开发(R & D)指在科学技术领域为了增加知识总量以与运用这些知识去创新的应用而进行的系统的创造性活动,是科技活动的核心。

研发经费反映了一个区域对科学技术创新活动的重视程度。

浙江省次区域经济发展差异研究刘清云应用经济学201420801012摘要市场经济体制下区域经济发展差距已成为众所瞩目的现象,本文从中观角度引入次区域概念,选择浙江省为研究对象,对省域以下的区域进行经济发展差异测算,描述次区域经济发展差异的演变轨迹,寻求次区域经济发展分布规律,并对产生原因进行分析,探求现状格局下次区域协调可持续发展思路。

关键词浙江次区域经济发展差异一、引言浙江省陆域面积104141平方公里左右,为全国的1.06%,是中国面积最小、人口密度最大的省份之一。

浙江经济规模在全国仅此于广东、江苏、山东位列第四。

改革开放以来,浙江在发展社会主义市场经济的过程中走出了一条具有浙江特色、符合浙江实际的发展路子。

全省经济发展迅速,主要经济指标在全国保持领先地位,并成为全国经济增长最快和最具活力的省份之一2002年实现国内生产总值7670亿元,比上年增长12.3%,比全国平均增速高出4.3个百分点,人均生产总值达16570元。

国内生产总值、人均国内生产总值和财政总收入均居全国第4位,在经济如此飞快的发展中,仍然存在着区域之间的差异。

随着计划经济向社会主义市场经济转变,中国经济实现了快速增长,2010年中国GDP超过日本,正式成为世界第二大经济体。

在经济总量高速增长的同时,区域经济发展不平衡问题日益突出。

缩小区域经济发展差距,促进区域协调可持续发展正成为社会各界关注的焦点。

二、次区域概念的提出区域是个一定的地理空间,这是一个相对概念。

区域经济的研究对象可以是大尺度的地理空间,比如洲、洋、国家;也可以是中尺度的地理空间,比如四大板块(东、中、西、东北部)、七大区(华东、华北、华南、华中、东北、西南、西北);还可以尺度很小的地理空间,比如一个乡镇,乃至一个村。

对宏观范畴和微观范畴的区域经济国内外有许多学者进行了大量的研究,本文笔者想研究一种中观意义上的区域——次区域。

结合中国实行行政属地管理实际,借鉴辞海对次大陆的定义,笔者将次区域定义为:省级层面以下、县级层面以上的,在政策制定和经济发展上具有一定独立性的区域。

党政干部学刊 2009年第 1期经济与管理区域经济协调发展问题是上个世纪 90年代初我国理论界提出的解决区域经济发展差异的新概念。

关于区域协调发展的内涵 , 专家和学者们提出了自己不同的观点 , 而且随着时代的发展和区域发展新问题的凸现 , 这一内涵也在不断发生变化。

如早期的研究注重区域协调、缩小地区经济差距。

新的历史时期 , 区域协调发展一方面要缩小地区发展差距 , 更重要的是强调科学发展、可持续发展 , 注重区域发展的生态效益 , 把近期利益和长远利益有机地结合起来。

区域协调发展主要包括三个层次 :首先是区域中人地关系的协调 , 即人与自然环境关系的协调 ; 其次是区域中人的协调 , 涉及同代人之间与代际之间的关系 ; 再次是区域内部不同地区之间的协调。

区域协调发展的实质是利益的追求和分配 , 即效率和公平的平衡。

[1]笔者比较认可上述观点 , 因为它比较全面地阐述了新的历史时期区域协调发展的新内涵。

区域经济协调发展是减缓区域经济差异扩大、发挥国民经济的整体优势和增强我国经济的可持续发展能力的根本所在。

一、我国区域经济发展的现状东部沿海地区持续快速发展依赖于我国实行非均衡的区域经济发展战略。

为了促进经济基础较好的东部地区率先发展 , 实行效率优先、兼顾公平的原则。

当时 , 改革开发总设计师邓小平指出:“ 允许一部分人、一部分地区通过诚实劳动、合法经营先富起来 , 先富带动后富 , 最终达到共同富裕。

” [2]市场的力量和政府的有意扶持 , 使大量的资源和要素向东部沿海聚集 , 并优先发展高技术产业、出口导向产业和现代服务业 , 经济实力不断增强。

长三角、珠三角、环渤海经济圈等经济区域经济总量大幅扩张 , 而且新的区域合作态势正在逐步形成。

但是 , 东部沿海地区经济发展取得重大成就的同时 , 亦存在一些病灶 , 主要是在经济总量快速扩张的同时 , 经济增长方式转变相对不足 , 资源和环境难负其重 , 双重约束已显端倪。

经济发展战略第一章第一节经济发展:经济增长的基础上,质量与结构的改进。

经济发展战略:对涉及经济发展的重大的全局性的长远战略计划。

特点:1、全局性2系统性3、潜在决策性4、长期持久性5、层次性类型::国名经济发展战略,产业部门发展战略,区域经济发展战略,企业发展战略第二节经济发展战略学的学科体系1经济发展战略学的目标结构体系1按研究层次组合的类型国际级、国家级、地区级发展战略2 战略目标不同组合的类型3 国际经济关系的组合类型4 按战略内容侧重导向组合的类型2经济发展战略的研究对象1研究对象:经济发展的基本理论,经济发展战略的目标和原则;经济发展战略的模式和路径;经济发展战略的决策机制;2 研究内容:我国经济发展战略形成与发展的简化历程经济发展的相关理论和应用第二章经济发展的相关理论与应用第一节经济发展理论概述经济发展理论:关于经济发展动力、方式或路径及对策等一系列知识集成。

一、古典经济发展理论;1亚当斯密的经济增长与发展理论增加国名财富的两条途径:一是提高工人的劳动生产率,二是增加劳动时间2大卫李嘉图的停滞状态3马克思经济发展理论评价:马克思不仅从生产和供给,即是从消费和需求方面分析资本主义经济发展约束条件,从这个意义上说,与仅仅从生产和供给方面对资本主义经济发展进行分析的亚当斯密,大卫李嘉图和马尔萨斯等人的古典理论相比,马克思理论对当代经济发展理论更富于启发性。

二、新古典经济增长与发展理论1、二元经济理论主要代表人物有刘易斯等2、哈罗德多马模型三、新经济增长与发展理论美国经济学家西奥多舒尔茨在1961年发表了著名论文“人力资本投资”。

提出了“人力资本理论”,对经济发展的动力做出了全新的解释。

研究人力资本投资与经济增长和发展之间的关系。

卢长斯模型说明经济增长的内在动力在于人力资本的积累,人力资本积累在于学习的效率。

四、产业发展理论1、区域产业分工理论2、产业生命周期3、产业结构转换4、创新和技术变迁五、连锁效应或产业关联首先选择关联强的产业进行投资,会带动其它产业的发展,连锁效应包括“前向关联,后向关联,旁侧关联”六、产业竞争优势理论波特“钻石理论”:1、进入威胁2、进入壁垒3、预期报复4现有竞争对手间激烈竞争程度。