武汉大学高性能计算系统

- 格式:pdf

- 大小:672.50 KB

- 文档页数:13

高性能计算与大数据处理随着计算机技术的快速发展和数据量的不断增长,高性能计算与大数据处理已经成为当今科技领域中极为重要的一部分。

本文旨在介绍高性能计算与大数据处理的概念、技术以及应用。

通过深入分析和解析,帮助读者更好地理解这一领域的关键概念和背后的原理。

一、高性能计算高性能计算,又称超级计算、大规模并行计算,是指利用并行计算机系统(如超级计算机)进行大规模的科学计算和工程计算的过程。

高性能计算的目标是提供超强的计算能力,能够在有限的时间内解决复杂的计算问题。

1.1 高性能计算的基本原理高性能计算的基本原理是通过将计算任务分解成多个子任务,然后并行地在多个计算单元或计算节点上执行这些子任务,以达到加速计算的效果。

常用的高性能计算技术包括并行计算模型、并行算法以及并行编程模型等。

1.2 高性能计算的应用领域高性能计算在科学研究、工程设计、天气预报、医学研究等众多领域都有广泛的应用。

例如,在天气预报中,高性能计算能够模拟大气运动、海洋运动,提供准确的天气预测结果;在药物研发中,高性能计算能够模拟分子结构,辅助药物设计和筛选。

二、大数据处理大数据处理是指对大规模和复杂的数据集进行收集、存储、分析和应用的过程。

大数据的特点包括大量性、高速性、多样性和真实性。

大数据处理的目标是从海量数据中挖掘有用的信息和知识,帮助决策者做出准确的决策。

2.1 大数据处理的技术与方法大数据处理技术包括数据采集、数据存储、数据分析和数据应用等多个环节。

数据采集通过各种传感器、设备和系统收集数据;数据存储使用分布式文件系统和数据库管理系统进行大规模数据存储;数据分析利用数据挖掘、机器学习和深度学习等技术从数据中提取有用的信息;数据应用将分析结果应用于实际业务场景。

2.2 大数据处理的应用场景大数据处理在金融风控、智慧城市、智能交通、电子商务等领域有广泛的应用。

例如,在金融风控中,大数据处理能够分析用户的历史交易数据,预测潜在的风险,提供风险评估和防范措施;在智慧城市中,大数据处理能够分析城市中的交通情况、环境状况,优化城市资源分配和管理。

综合论坛新教师教学武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室(以下简称“实验室”), 于2009 年成立了高性能计算中心,配备了HP 刀片系统,理论计算峰值大于1万亿次浮点运算/秒,大大改善实验室和水利水电学院从事大型数值模拟计算的硬件条件。

为了更好地为更多的用户服务,如何高效利用和有效管理这个系统就至关重要。

1.系统介绍高性能计算集群主要用于处理复杂的计算问题,应用在需要大规模科学计算的环境中。

高性能计算集群上运行的应用程序一般使用并行算法,把一个大的普通问题根据一定的规则分为许多小的子问题,在集群内的不同节点上进行计算,而这些小问题的处理结果,经过处理可合并为原问题的最终结果。

由于这些小问题的计算一般是可以并行完成的,从而可以缩短问题的处理时间。

高性能计算集群在计算过程中,各节点是协同工作的,它们分别处理大问题的一部分,并在处理中根据需要进行数据交换,各节点的处理结果都是最终结果的一部分。

高性能计算集群的处理能力与集群的规模成正比,是集群内各节点处理能力之和。

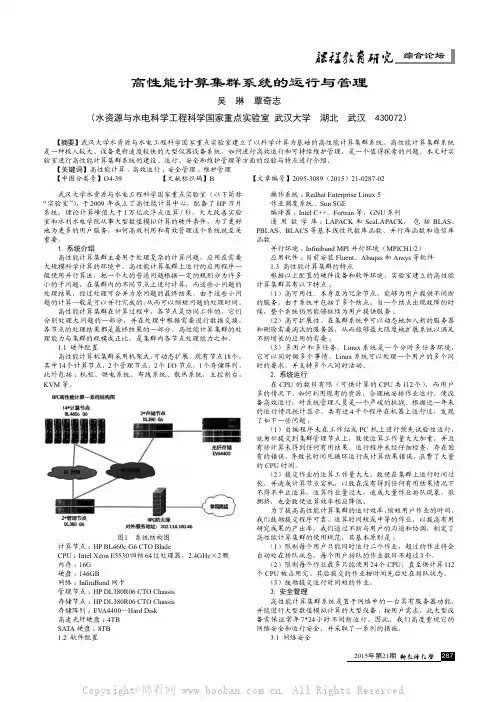

1.1 硬件配置高性能计算机集群采用机架式,可动态扩展。

现有节点18个,其中14个计算节点,2个管理节点,2个I/O 节点,1个存储阵列。

此外包括:机柜、供电系统、布线系统、散热系统,主控制台,KVM 等。

图1 系统结构图计算节点:HP BL460c G6 CTO Blade CPU :Intel Xeon E5530四核64位处理器,2.4GHz ×2颗 内存:16G 硬盘:146GB 网络:In fi niBand 网卡 管理节点:HP DL380R06 CTO Chassis 存储节点:HP DL380R06 CTO Chassis 存储阵列:EV A4400—Hard Disk 高速光纤硬盘: 4TB SATA 硬盘: 8TB 1.2 软件配置操作系统:Redhat Enterprise Linux 5作业调度系统:Sun SGE 编译器: Intel C++、Fortran 等,GNU 系列 通用数学库: LAPACK 和ScaLAPACK ,包括BLAS 、PBLAS 、BLACS 等基本线性代数库函数、并行库函数和通信库函数并行环境: In fi niband MPI 并行环境(MPICH1/2)应用软件:目前安装Fluent 、Abaqus 和Ansys 等软件1.3 高性能计算集群的特点根据以上配置的硬件设备和软件环境,实验室建立的高性能计算集群具有以下特点:(1)高可用性。

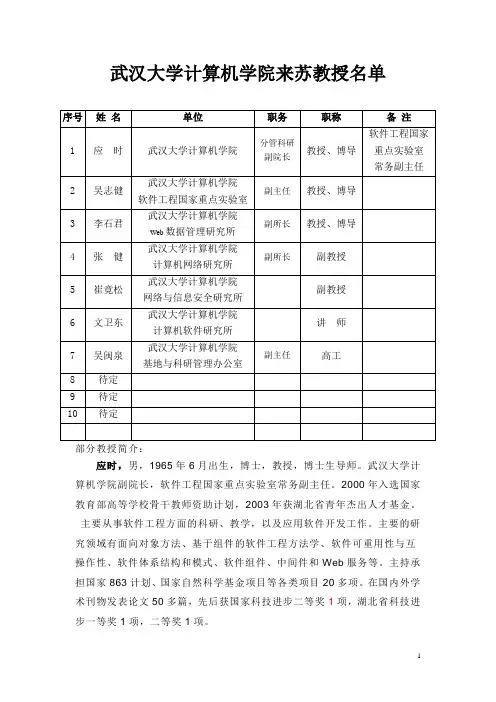

武汉大学计算机学院来苏教授名单部分教授简介:应时,男,1965年6月出生,博士,教授,博士生导师。

武汉大学计算机学院副院长,软件工程国家重点实验室常务副主任。

2000年入选国家教育部高等学校骨干教师资助计划,2003年获湖北省青年杰出人才基金。

主要从事软件工程方面的科研、教学,以及应用软件开发工作。

主要的研究领域有面向对象方法、基于组件的软件工程方法学、软件可重用性与互操作性、软件体系结构和模式、软件组件、中间件和Web服务等。

主持承担国家863计划、国家自然科学基金项目等各类项目20多项。

在国内外学术刊物发表论文50多篇,先后获国家科技进步二等奖1项,湖北省科技进步一等奖1项,二等奖1项。

吴志键,男,1963年2月出生,博士,教授,博士生导师。

软件工程国家重点实验室副主任。

多次赴美国、澳大利亚、香港访问研究。

主要从事演化计算在优化中的应用、演化计算在非线性方程系统中的应用、演化计算在计算科学反问题中的应用以及智能软件的研究。

主持和承担科研课题20项,发表论文30多篇。

研究成果先后获国家自然科学奖1项,省部级一等奖2项。

李石君,男,1964年4月出生,博士,教授,博士生导师,武汉大学计算机学院Web数据管理研究所副所长。

2003年加拿大Carleton大学计算机系访问学者。

主要从事互联网数据管理、跨媒体搜索与内容管理、数据库技术、数据库安全等方面研究;从事基于Web的企业应用系统、企业信息集成与挖掘、虚拟现实、地理信息系统、电子商务、办公自动化系统等方面项目开发。

有丰富的项目管理和开发经验。

主持和承担国家自然科学基金、国家863科研项目、省自然科学基金等纵向项目8项。

主持企业横向项目9项。

在国内外重要刊物上发表论文30多篇,其中被SCI检索6篇、EI检索8篇、ISTP检索8篇。

编著2本,译著2本。

张健,男,1976年1月出生,博士,副教授,武汉大学计算机学院计算机网络研究所副所长。

先后任武汉异度空间网络有限公司和武汉因博科技发展有限公司技术总监。

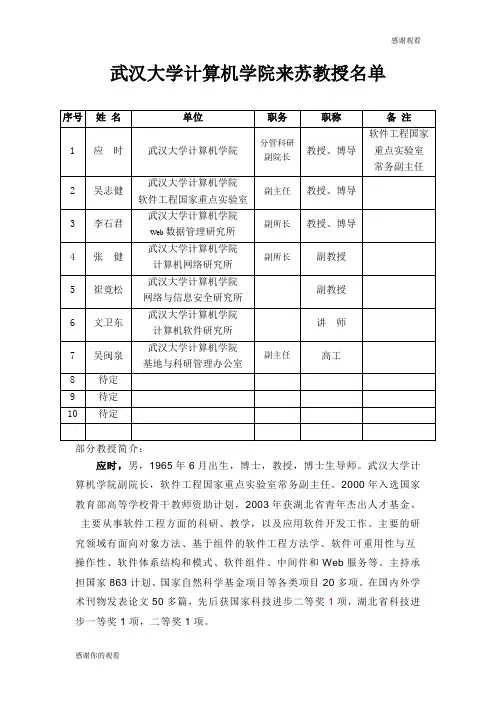

武汉大学计算机学院来苏教授名单部分教授简介:应时,男,1965年6月出生,博士,教授,博士生导师。

武汉大学计算机学院副院长,软件工程国家重点实验室常务副主任。

2000年入选国家教育部高等学校骨干教师资助计划,2003年获湖北省青年杰出人才基金。

主要从事软件工程方面的科研、教学,以及应用软件开发工作。

主要的研究领域有面向对象方法、基于组件的软件工程方法学、软件可重用性与互操作性、软件体系结构和模式、软件组件、中间件和Web服务等。

主持承担国家863计划、国家自然科学基金项目等各类项目20多项。

在国内外学术刊物发表论文50多篇,先后获国家科技进步二等奖1项,湖北省科技进步一等奖1项,二等奖1项。

吴志键,男,1963年2月出生,博士,教授,博士生导师。

软件工程国家重点实验室副主任。

多次赴美国、澳大利亚、香港访问研究。

主要从事演化计算在优化中的应用、演化计算在非线性方程系统中的应用、演化计算在计算科学反问题中的应用以及智能软件的研究。

主持和承担科研课题20项,发表论文30多篇。

研究成果先后获国家自然科学奖1项,省部级一等奖2项。

李石君,男,1964年4月出生,博士,教授,博士生导师,武汉大学计算机学院Web数据管理研究所副所长。

2003年加拿大Carleton大学计算机系访问学者。

主要从事互联网数据管理、跨媒体搜索与内容管理、数据库技术、数据库安全等方面研究;从事基于Web的企业应用系统、企业信息集成与挖掘、虚拟现实、地理信息系统、电子商务、办公自动化系统等方面项目开发。

有丰富的项目管理和开发经验。

主持和承担国家自然科学基金、国家863科研项目、省自然科学基金等纵向项目8项。

主持企业横向项目9项。

在国内外重要刊物上发表论文30多篇,其中被SCI检索6篇、EI检索8篇、ISTP检索8篇。

编著2本,译著2本。

张健,男,1976年1月出生,博士,副教授,武汉大学计算机学院计算机网络研究所副所长。

先后任武汉异度空间网络有限公司和武汉因博科技发展有限公司技术总监。

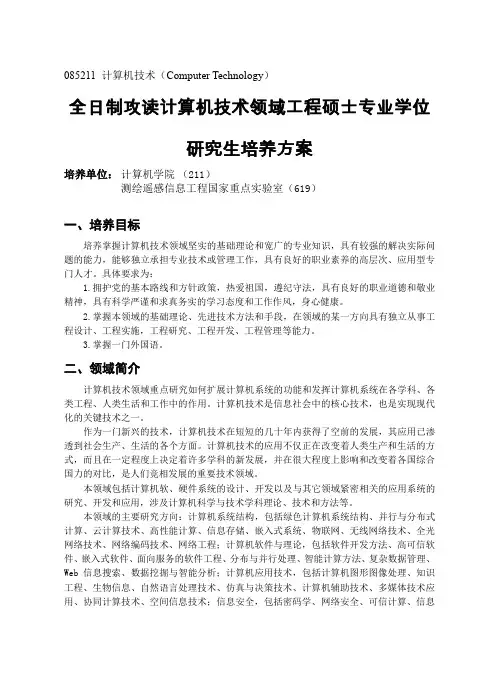

085211 计算机技术(Computer Technology)全日制攻读计算机技术领域工程硕士专业学位研究生培养方案培养单位:计算机学院(211)测绘遥感信息工程国家重点实验室(619)一、培养目标培养掌握计算机技术领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,具有较强的解决实际问题的能力,能够独立承担专业技术或管理工作,具有良好的职业素养的高层次、应用型专门人才。

具体要求为:1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2.掌握本领域的基础理论、先进技术方法和手段,在领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施,工程研究、工程开发、工程管理等能力。

3.掌握一门外国语。

二、领域简介计算机技术领域重点研究如何扩展计算机系统的功能和发挥计算机系统在各学科、各类工程、人类生活和工作中的作用。

计算机技术是信息社会中的核心技术,也是实现现代化的关键技术之一。

作为一门新兴的技术,计算机技术在短短的几十年内获得了空前的发展,其应用已渗透到社会生产、生活的各个方面。

计算机技术的应用不仅正在改变着人类生产和生活的方式,而且在一定程度上决定着许多学科的新发展,并在很大程度上影响和改变着各国综合国力的对比,是人们竞相发展的重要技术领域。

本领域包括计算机软、硬件系统的设计、开发以及与其它领域紧密相关的应用系统的研究、开发和应用,涉及计算机科学与技术学科理论、技术和方法等。

本领域的主要研究方向:计算机系统结构,包括绿色计算机系统结构、并行与分布式计算、云计算技术、高性能计算、信息存储、嵌入式系统、物联网、无线网络技术、全光网络技术、网络编码技术、网络工程;计算机软件与理论,包括软件开发方法、高可信软件、嵌入式软件、面向服务的软件工程、分布与并行处理、智能计算方法、复杂数据管理、Web信息搜索、数据挖掘与智能分析;计算机应用技术,包括计算机图形图像处理、知识工程、生物信息、自然语言处理技术、仿真与决策技术、计算机辅助技术、多媒体技术应用、协同计算技术、空间信息技术;信息安全,包括密码学、网络安全、可信计算、信息系统安全、信息安全应用技术、可信数据管理、内容安全、空天信息安全;数字影视技术,包括影视计算机系统、影视存储与挖掘、影视内容传播、影视设计与制作、影视内容版权保护;安防应急信息技术,包括安防应急信息处理、安防应急信息安全、安防应急信息系统。

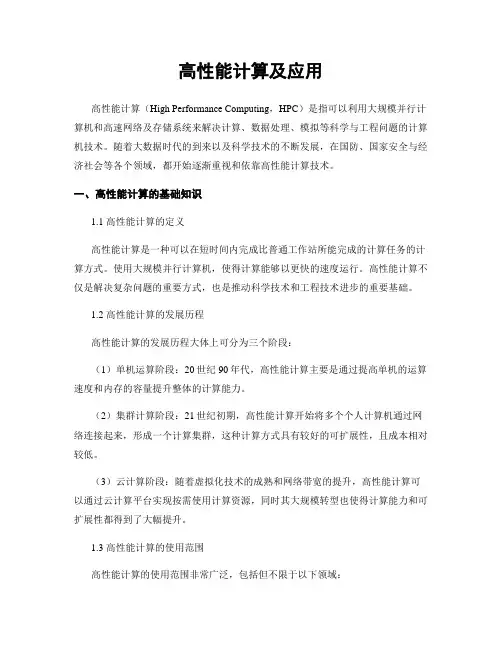

高性能计算及应用高性能计算(High Performance Computing,HPC)是指可以利用大规模并行计算机和高速网络及存储系统来解决计算、数据处理、模拟等科学与工程问题的计算机技术。

随着大数据时代的到来以及科学技术的不断发展,在国防、国家安全与经济社会等各个领域,都开始逐渐重视和依靠高性能计算技术。

一、高性能计算的基础知识1.1 高性能计算的定义高性能计算是一种可以在短时间内完成比普通工作站所能完成的计算任务的计算方式。

使用大规模并行计算机,使得计算能够以更快的速度运行。

高性能计算不仅是解决复杂问题的重要方式,也是推动科学技术和工程技术进步的重要基础。

1.2 高性能计算的发展历程高性能计算的发展历程大体上可分为三个阶段:(1)单机运算阶段:20世纪90年代,高性能计算主要是通过提高单机的运算速度和内存的容量提升整体的计算能力。

(2)集群计算阶段:21世纪初期,高性能计算开始将多个个人计算机通过网络连接起来,形成一个计算集群,这种计算方式具有较好的可扩展性,且成本相对较低。

(3)云计算阶段:随着虚拟化技术的成熟和网络带宽的提升,高性能计算可以通过云计算平台实现按需使用计算资源,同时其大规模转型也使得计算能力和可扩展性都得到了大幅提升。

1.3 高性能计算的使用范围高性能计算的使用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:(1)航空航天与国防:包括飞行器的设计、发动机仿真测试、天气预报、气象灾害预警等。

(2)工业领域:包括工业生产流程的模拟、产品设计、生产计划的优化等。

(3)生命科学:包括生物大分子结构的计算以及功能研究,基因组测序、药物设计等。

(4)金融领域:包括金融市场预测、风险控制等。

二、高性能计算的应用案例2.1 高性能计算在航空航天与国防领域的应用高性能计算在航空航天与国防领域的应用非常广泛。

例如,美国国家航空航天局利用高性能计算技术对火星探测车和卫星的发射进行计算,以保证飞行器在离开地球后的正常工作;美国国防部则利用高性能计算技术进行机器人的研发、高技术武器的测试等。

高性能计算与应用研究随着科技和经济的不断发展,计算机技术已经成为现代生产和科学研究的重要工具。

高性能计算则是计算机领域的重要分支,可以优化计算机硬件和软件系统,实现更快、更稳定、更高效的计算和数据处理。

本文将从高性能计算的定义、技术体系、主要应用领域和未来发展趋势等多个方面进行深入探讨。

一、高性能计算的定义高性能计算,简称HPC (High Performance Computing),是指开展大规模计算、深度学习、数据科学等任务的一种计算范式。

它主要运用计算机系统的并行、分布式、异构和高可用等特点,将计算、存储、网络、软件和人力等资源无缝集成,从而实现高速度、高效率和高可靠性的计算和数据处理。

高性能计算系统通常包括多个计算节点、存储节点、网络交换机和调度器等硬件组件。

二、高性能计算技术体系高性能计算技术是一个开放的、复杂的和多层次的技术体系,涵盖了计算、存储、网络、软件和人工智能等方方面面。

具体来说,高性能计算技术体系包括以下几个方面:1.计算技术:计算技术包括CPU/GPU、FPGA/CPU/GPU、功率墙、超级计算机等不同类型的计算节点。

它们通过并行计算、向量计算、矩阵计算、量子计算等方式,提高计算效率和算法精度。

2.存储技术:存储技术包括硬盘、固态硬盘、闪存、内存等多种类型的数据存储介质。

它们通过优化数据访问、数据备份、数据恢复和数据安全等方面,提高数据的可靠性和可访问性。

3.网络技术:网络技术包括局域网、广域网、光纤、交换机、路由器等多种类型的网络设备。

它们通过优化数据传输、分布式文件系统、数据中心网络、云计算和容器化等技术,提高了计算和数据处理的效率和可靠性。

4.软件技术:软件技术包括操作系统、编程语言、编译器、并行库、调度器等多种类型的软件工具。

它们通过优化代码质量、并行性、负载均衡性、数据局部性等方面,提高了程序性能和可扩展性。

5.人工智能技术:人工智能技术包括深度学习、自然语言处理、图像识别、机器学习等多种类型的技术工具。

高性能计算的技术与应用高性能计算(High Performance Computing,简称HPC)是一项利用超级计算机或者并行处理技术来解决复杂计算问题的专业领域。

在当今世界,高性能计算已经广泛应用于科学研究、工程设计、天气预报、金融分析等领域,对推动科学技术和社会经济的发展起到了重要作用。

本文将介绍高性能计算的核心技术和应用领域。

一、高性能计算的核心技术1. 并行计算技术并行计算技术是高性能计算的核心之一,它将一个计算任务分解为多个子任务,并同时进行处理,从而加快计算速度。

并行计算可以通过共享内存和分布式内存两种方式实现。

共享内存并行计算技术是指多个处理器共享一块大内存,通过互联网络进行通信和协作;而分布式内存并行计算技术是指每个处理器都有自己的独立内存,通过消息传递机制进行通信。

这些并行计算技术使得在计算速度方面取得了重大突破。

2. 存储技术高性能计算需要处理大量的数据,因此存储技术对于其性能和效率至关重要。

传统的磁盘存储已经无法满足高性能计算对于大规模数据的读写需求,因此出现了更快速的闪存存储和分布式文件系统等新技术。

闪存存储技术具有更高的读写速度和更低的能耗,而分布式文件系统可以将数据分散存储在不同节点上,提高存储和访问的效率。

3. 网络技术高性能计算需要在大规模集群或者网格环境下进行分布式计算,因此高速、可靠的网络技术对于实现数据共享和通信至关重要。

以太网、InfiniBand、光纤通信等技术都被广泛应用于高性能计算中,从而提高了计算节点之间的传输速度和通信质量。

二、高性能计算的应用领域1. 科学研究高性能计算在科学研究中发挥着重要作用。

例如,天体物理学家利用高性能计算模拟宇宙的起源和演化过程;生物学家通过对大规模基因组数据的处理和分析,研究生命的奥秘;化学家利用高性能计算进行分子模拟,加速新材料的研发等。

高性能计算不仅为科学研究提供了强大的计算能力,也为科学家们提供了新的思路和方法。

国内外主要集群NAS产品对比武汉大学计算机学院一、什么是集群NAS在大数据时代,非结构化数据目前呈现快速增长趋势,IDC研究报告分析指出,到2012年非结构化数据将占到数据存储总量的80%以上。

集群NAS是一种横向扩展(Scale-out)存储架构,具有容量和性能线性扩展的优势,已经得到全球市场的认可。

从EMC对Isilon、HP对IBRIX、DELL对Exanet、Compellent等收购事件,以及IBM推出SONAS、NetApp发布Data ONTAP 8,都可以看出集群NAS已经成为主流存储技术之一。

在国内,我们也看到UIT UFS、龙存LoongStore、达沃时代YeeStor、九州初志CZSS、美地森YFS等集群NAS解决方案。

集群NAS的未来潜在市场巨大,在高性能计算HPC、广电IPTV、视频监控、云存储等行业领域将逐步得到广泛应用。

高性能、高容量以及可扩展性是集群存储得以发展的最得人心的特征。

我们主要关注的是具有Scale-Out特性的集群NAS产品。

传统NAS扩张很容易带来以下问题:1.系统管理。

即便是NAS系统管理比SAN存储管理简便很多,但仍然需要花费时间和资源来管理。

2.管理客户端和应用对数据的访问。

能够访问的前提是NAS系统必须挂载在对应的服务器或者工作站上。

挂载会中断应用的访问,所以在挂载的时候需要预留好服务器上应用的宕机时间。

挂载了越多的NAS系统,带来的是更多的宕机时间。

3.文件位置。

关于定义文件存放位置的策略应该是基于性能,可访问性,文件创建时间,访问频率,存储成本,可用性,数据保护等诸多方面因素决定的。

策略的设定本身不会太难,但事实上,要将文件移动到合适的NAS系统上是一个耗时间的手工数据迁移过程。

而且,随着NAS系统越来越庞大,其复杂性也越来越高。

集群(Cluster)是由多个节点构成的一种松散耦合的计算节点集合,协同起来对外提供服务。

集群NAS是指协同多个节点提供高性能、高可用或高负载均衡的NAS(NFS/CIFS)服务。

高校数字校园标杆案例随着信息技术的快速发展,越来越多的高校开始借助数字化技术改造校园,提升教学质量和管理效率。

下面列举了一些高校数字校园标杆案例,展示了不同高校在数字化校园建设方面的成功经验。

1. 清华大学:清华大学采用了自主研发的校园管理系统,实现了教务管理、学生管理、资产管理和设备管理的全面数字化。

学生可以通过系统查询课程信息、选课、查看成绩等,实现了信息的便捷获取和处理。

2. 北京大学:北京大学通过建设数字化教室,实现了教学过程的数字化。

教室配备了电子白板、投影仪、网络连接等设备,教师可以利用这些设备进行多媒体教学,提高了教学效果。

3. 上海交通大学:上海交通大学利用物联网技术,建设了智能校园。

校园内的设备和设施都可以通过网络连接,实现了自动化管理和远程监控。

学生和教职工可以通过手机APP查询校园内的各种信息,如教室借用情况、食堂菜单等。

4. 浙江大学:浙江大学引入了人脸识别技术,实现了学生考勤的自动化。

学生只需要在进入教室时进行一次人脸扫描,系统就可以自动记录学生的考勤情况,大大减轻了教师的工作量。

5. 复旦大学:复旦大学建设了一套智能图书馆管理系统。

学生可以通过手机APP查询图书馆内的藏书情况、预约借阅书籍,并且可以利用自助借还机器完成借阅和归还的过程,提高了图书馆的管理效率。

6. 武汉大学:武汉大学通过建设智能化校园卡系统,实现了学生一卡通的功能。

学生可以通过校园卡完成图书馆借阅、食堂消费、校园门禁等多种功能,方便了学生的日常生活。

7. 中山大学:中山大学利用大数据技术,建设了学生成绩分析系统。

教师可以通过系统分析学生的成绩情况,及时发现学生的问题并进行针对性辅导,提高了教学质量。

8. 南京大学:南京大学建设了一套在线教育平台,提供了丰富的在线课程资源。

学生可以根据自己的兴趣和需要选择相应的课程学习,提高了学生的自主学习能力。

9. 厦门大学:厦门大学利用虚拟现实技术,建设了校园导览系统。

高性能计算与超级计算技术的区别与联系高性能计算(High Performance Computing,HPC)和超级计算(Supercomputing)是两个相关但独立的概念,它们在计算领域发挥着重要的作用。

尽管二者在实践中有时会有所交集,但它们在目标、规模、应用和系统设计等方面存在一些明显的区别。

首先,高性能计算旨在为科学和工程等领域提供高效、可扩展和稳定的计算资源。

它强调的是对大规模计算任务的高效进行处理,以获得更快的计算速度和更高的吞吐量。

高性能计算系统通常采用并行计算和分布式计算等技术,利用多个计算节点和处理器来共同完成任务。

这些系统通常被用于模拟、数据分析、数值计算和数据挖掘等领域,应用场景涵盖气象学、生物学、物理学等多个科学领域。

超级计算则着眼于解决科学、工程和行业中的复杂问题,包括大规模的仿真、模拟和预测等任务。

超级计算系统的规模通常更大,主要用于处理需要巨大计算能力的任务。

与高性能计算相比,超级计算系统更加注重计算速度和计算能力的快速提升。

它通常采用更先进的处理器架构、高速互联网络和大规模存储系统等技术,以实现更高的峰值性能和更大的可扩展性。

超级计算广泛应用于天气预报、大气环流、核能研究、油气勘探和模拟等领域。

尽管高性能计算和超级计算在目标和规模上存在差异,但它们之间也存在一些联系。

首先,高性能计算是超级计算的基础。

高性能计算技术为超级计算提供硬件和软件基础设施,提供了高效率和高性能的计算环境。

高性能计算技术的发展也为超级计算系统提供了更强大和更高效的处理能力。

其次,高性能计算和超级计算都依赖于并行计算和分布式计算等技术。

这些技术能够将计算任务分解成多个子任务,并同时在多个处理器或计算节点上执行,以提高整体计算效率。

高性能计算和超级计算都需要优化并行算法和任务调度策略,以实现计算资源的充分利用。

此外,高性能计算和超级计算都在推动科学和工程领域的前沿研究。

它们为科学家和工程师提供了强大的计算能力,使得他们能够处理更复杂和更庞大的问题,加快研究进展和创新。

高性能计算的实践和应用随着科技的不断进步和计算机技术的不断发展,高性能计算成为了一个颇为热门的话题。

在各个领域,高性能计算都被广泛运用,成为了推动科技进步和社会发展的重要动力。

一、高性能计算的概念高性能计算(High-performance Computing, HPC)是指利用超级计算机、集群等高性能计算设备,以及各种相应的软件技术,以高效、高速地实现多种复杂计算和数据处理的计算技术。

在高性能计算中,通常需要使用多核心、并行处理等技术,以提高计算效率。

二、高性能计算的实践在各个领域,高性能计算都被广泛应用。

例如,在科学研究方面,高性能计算可以帮助科学家们进行大规模的数据处理和复杂的计算,进而推动科学研究的进步。

在医学领域,高性能计算也被用于分析和处理医学图像、药物筛选等方面。

在工业生产中,高性能计算可以优化生产过程、模拟设计、预测产品性能等。

在高性能计算的实践中,除了利用高性能计算设备和软件,还需要注重开发相关的算法和模型来解决问题。

算法和模型的发展和优化,对于高性能计算的实现和应用具有重要的意义。

三、高性能计算在实际应用中的案例1. 天气预报领域天气预报需要进行大量的数据处理和复杂的计算,以生成精准的预报结果。

高性能计算能够帮助科学家们处理和分析大量的气象数据,以提高预报的准确性。

例如,美国国家气象局使用超级计算机来模拟和预测飓风、暴雨等自然灾害,提供及时准确的预警和应对措施。

2. 汽车工业领域在汽车工业中,高性能计算被广泛应用于汽车设计、制造、性能评估等方面。

例如,通用汽车公司在汽车设计中使用高性能计算和仿真软件,以优化汽车车身和零部件的结构和性能,提高汽车的安全性和性能。

3. 能源领域能源领域也是高性能计算的重要应用领域之一。

例如,欧洲核子研究组织在核物理研究方面使用高性能计算系统,模拟和研究核反应的过程。

另外,中国国家能源集团利用集群计算系统来优化包括煤炭、石油、天然气等在内的能源产业生产流程,提高资源的利用效率。