李斯特两首音乐会练习曲音响版本分析

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:9

浅析李斯特音乐会练习曲《侏儒舞》之演奏技巧作者:刘鑫宇石凯来源:《黄河之声》2020年第08期摘要:李斯特将钢琴练习曲这类体裁发展成为一种技术性极强同时兼具很高艺术价值的音乐形式,作品中涵盖了多种艰深的钢琴技术技巧。

所以在演奏李斯特练习曲过程中,需要演奏者对李斯特其特有的音乐风格脉络及技术技巧特征有较为准确的把握。

本文通过研究《侏儒舞》,试图让演奏者对李斯特音乐会练习曲有较深程度的认知,并对其中一些基本钢琴技术如:装饰音、琶音、音阶、八度等有较为娴熟的掌握及应用,提高演奏者对李斯特音乐会练习曲的演奏驾驭能力,最终能够达到完整流畅的演奏与表现。

关键词:李斯特;音乐会练习曲;侏儒舞;演奏技巧李斯特,浪漫主义时期音乐大师,匈牙利钢琴家、作曲家、音乐评论家。

他的音乐创作领域宽广,涉及多种音乐体裁,其对钢琴艺术的发展做出杰出贡献;李斯特充分发掘钢琴的音乐表现力,并为之创作出大量音乐作品,后人称他为“钢琴之王”。

在李斯特众多钢琴作品中,音乐会练习曲是其中一类具有代表性的体裁作品。

因其高超的技巧与音乐性的完美融合,还常常被作为常规曲目在音乐会上演奏,故以音乐会练习曲著称。

李斯特将练习曲进行了突破与创新:他避免了自古典时期以来只一味单调的以训练某种技术为主的练习曲形式,而是将多种技术巧妙的结合在一起,并融入多种独特的音乐写作手法,技艺高超又绚丽夺目,作品深具音乐性。

这些都使得李斯特音乐会练习曲具有着无法超越与比拟的地位。

本文将以李斯特《两首音乐会练习曲》之《侏儒舞》作为研究对象,对作品音乐本体进行深入分析、研究,使得演奏者对李斯特音乐会练习曲的风格具有清晰的认知,尤其对其中重要的钢琴技术技巧达到深入的理解及应用掌握,克服技术难点,能够自然、流畅、生动的演奏《侏儒舞》,实现对李斯特音乐会练习曲完整准确的表达。

一、音乐风格简述李斯特的音乐作品都带有着浓郁的浪漫主义色彩与鲜明的个性特征。

他深受浪漫主义思潮的冲击与影响,这些都集中体现在他的音乐创作之中。

李斯特钢琴练习曲《狩猎》和声技法分析李斯特钢琴练习曲《狩猎》和声技法分析提要:李斯特是19世纪最辉煌的钢琴演奏家,其音乐创作生涯几乎涵盖了整个浪漫主义音乐盛期。

他受意大利小提琴演奏名家帕格尼尼的启发在钢琴上创造出同样的奇迹。

其改编创作的《帕格尼尼大练习曲》共六首,《狩猎》是其中第五首。

在这首钢琴曲中,李斯特巧妙地将钢琴当作一个交响乐队来进行创作,运用丰富的音色对比,将钢琴作为乐器之王的丰富表现力发挥到前所未有的水平,很好的展现了李斯特钢琴音乐的那种自由洒脱、色调丰饶多变的浪漫主义的风格特点。

本文通过对乐曲的曲式结构特别是对其和声技法的具体分析,来探究和声在音乐作品中所起到的重要作用,归结李斯特某些独特的创作风格。

关键词:李斯特;狩猎;和声“钢琴之王”李斯特作为浪漫主义时期杰出的作曲家、钢琴家,其作品很好的展现了浪漫主义时期音乐的那种自由洒脱、色调丰饶多变的风格特点。

李斯特的创作领域主要是钢琴音乐和交响音乐,在李斯特的全部钢琴作品中,高难度的练习曲以技术艰深和形象鲜明而著称。

李斯特一共作有两首“狩猎”练习曲。

一首是《超级技术练习曲》里的第8条,为李斯特自己创作的。

另一首是根据帕格尼尼《24首小提琴随想曲》中的第九首改编的,是改编曲,非原创。

本文重点从和声角度研究1840年出版的李斯特《帕格尼尼大练习曲》中的第五首《狩猎》。

一、《狩猎》曲式及和声分析《狩猎》的曲式结构为回旋曲式,但并不规整。

开始的A段在陈述完主题乐思以后,并没有直接跟进第一插部B,而是紧接着又出现一次主题音调,但这次的出现与第一次的略有不同,是对之前主题音调层次的加厚。

可以说第二次出现是对第一次的一个重复和扩展。

主题音调在全曲中共先后出现四次。

中间共有两个插部,插部B和插部C。

(二)主题作为全曲围绕的焦点,主题有其自己的特性,能表达一定的思想感情、性格特点,并可用作乐曲发展的基础。

而这首《狩猎》就有着鲜明的主题。

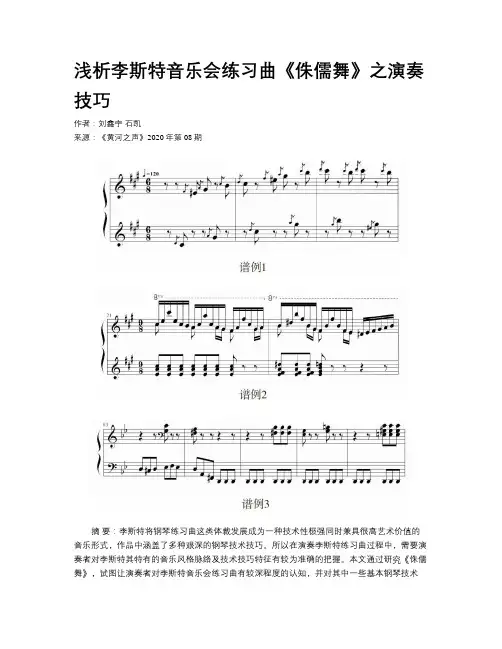

谱例1作品开始的A段(第1-16小节)为全曲的主题。

论李斯特音乐会练习曲《轻盈》的演奏心得范榕指导教师:徐迅毕业专业:钢琴表演摘要:李斯特是十九世纪时期著名的匈牙钢琴家、作曲家和指挥家,同时也是浪漫主义音乐家的代表人物。

在李斯特的音乐作品中,高难度的练习曲是他的代表性作品。

这些高难度的练习曲以形象突出、技巧复杂而闻名于世。

本文的目的是想对李斯特的音乐作品进行全面的认识,通过对李斯特练习曲《轻盈》的分析,并结合李斯特当时生活的社会历史背景,以及李斯特的作品创作风格对这首音乐名曲进行了全面、细致的演奏分析。

本文首先介绍了李斯特的生平经历以及他的创作风格,接着以《音乐会练习曲—轻盈》为例,介绍了李斯特作品演奏的技术难点。

关键字:创作风格;音乐会练习曲;演奏技术;李斯特是十九世纪时期著名的匈牙钢琴家、作曲家和指挥家,同时也是浪漫主义音乐家的代表人物。

这篇文章目的是想对李斯特的音乐作品进行全面的认识,通过对李斯特练习曲《轻盈》的分析,并结合李斯特当时生活的社会历史背景,以及李斯特的作品创作风格对这首音乐名曲进行了全面、细致的演奏分析。

先从李斯特生平及其音乐创作风格为开头,从简介,创作风格,他的钢琴演奏技巧为切入点,再论述练习曲轻盈,这里面包含李斯特整体音乐会练习曲的风格,轻盈的创作背景,美学思想对轻盈创作的影响,以及轻盈的演奏技术。

第一章李斯特的生平简介以及他的创作风格(一)生平简介1811年李斯特出生在匈牙利的一个小村庄里。

由于受到父亲亚当·李斯特喜爱音乐的熏陶,小李斯特从小就表现出对音乐的热情。

他的启蒙恩师是卡尔·车尔尼。

后又跟随巴黎音乐学院的教授雷哈,开始跟随他学习对位法和和声学。

随后他在巴黎的一所音乐学院成为了一名音乐教师,先后培养出众多的优秀人才。

在李斯特于巴黎担任音乐教师的这段时间里,他先后结识了三位音乐大家柏辽兹、帕格尼尼和肖邦。

根据柏辽兹的原则李斯特创作出了交响名曲《浮士德》。

帕格尼尼在小提琴的运用上可以说是神乎其技,在帕格尼尼的绝技的征服下,李斯特刻苦努力,在《帕格尼尼练习曲》中融入了大量从未有过的高难技巧,终于成为钢琴上的帕格尼尼。

李斯特超技练习曲《玛捷帕》交响化处理演奏技术分析. 年第期星海音乐学院学报 .总第期李斯特超技练习曲《玛捷帕》交响化处理演奏技术分析鲍捷武汉音乐学院附属中学钢琴教研室,湖北武汉摘要:文章以李斯特超技练习曲《玛捷帕》为研究对象,从演奏技术和音乐上分析李斯特在拓展钢琴演奏方面的革新,如何实现“钢琴演奏的交响化处理”,并结合实际演奏技巧,从乐队化的丰满音响效果和丰富的色彩运用两方面探讨了在演奏中如何具体表现钢琴音乐的交响性。

关键词:李斯特;超技练习曲;《玛捷帕》;钢琴演奏;交响化中图分类号: . 文献标识码: 文章编号: ? ? ?弗朗茨?李斯特 , ?以作曲家、指挥家、钢琴教育家和钢琴演奏大师等身份,占据了世纪音乐生活的重要位置,并因他在钢琴弹奏技巧上的极大突破而获得“现代钢琴演奏之父”的美誉。

?李斯特认为钢琴具有整个乐队的效果,能模仿各种乐器,集中地体现整个音乐艺术,因此他的作品始终追求“钢琴的交响化处理”,即钢琴音乐的“交响性”与交响乐队音乐的“钢琴化”。

年李斯特创作了《钢琴练习曲首》,后经过两次加工修改,以此为素材创作了后来的《十二首超技练习曲》,最终于年发表。

其中,根据法国诗人雨果诗集《东方的旋律》中的同名诗创作的《玛捷帕》具有鲜明的代表性。

本文以这首作品为例,以演奏技术特点和钢琴演奏的交响化处理为重点,从中发掘和研究他在钢琴技艺上所做的革新,进而探讨演奏该作品的要义。

一、《玛捷帕》的交响化演奏技术特点练习曲是专为练习某一方面的乐器演奏技巧而设计的乐曲。

世纪早期,意大利著名钢琴家、作曲家、音乐教育家克莱门蒂创作了第一套真正意义上的系统钢琴练习曲《名手之道》。

世纪中期,随着李斯特、肖邦、勃拉姆斯等大师的出现,练习曲得到了空前的发展。

在钢琴领域,李斯特、肖邦、勃拉姆斯等人把钢琴的表现力淋漓尽致地发掘出来,使钢琴的各种技术手段得以大幅扩展和丰富。

正是在这一意义上说, 世纪是钢琴技术发展的鼎盛时期,现代钢琴的很多演奏技术就是从那时发展起来的,笔者所研究的《玛捷帕》及其所属的《十二首超技练习曲》就是在这一背景下创作面世的。

李斯特音乐会练习曲《轻盈》演奏要点分析李斯特的钢琴演奏是多样化的:既有雷鸣般的辉煌响亮,又有喷泉般的玲珑剔透、轻盈敏感;既有完全属于钢琴化的音响展示,又有管弦乐队多层次的交响性效果。

音乐会练习曲是他最具代表性的技术作品,而《轻盈》又是音乐会练习曲的典型之作。

因此,要弹好这首作品,首先要掌握好其精湛的演奏技巧。

1.引子引子部分的演奏風格为A capriccio随想的,由六句单音旋律半音的形式上行进入,犹如随风飞舞的落叶,带有摇曳的感觉,富有想象力。

开头要演奏出上行疑问式的音调,既要注意乐句内部的渐强,也要处理好每一句之间的渐强,表现出摇曳的感觉,仿佛一浪接着一浪,并随着左手的进入,慢慢加快语气的重复。

到第8小节,变为徘徊式半音下行,由强到弱,逐渐平静下来,落在自由延长记号上。

演奏的时候,要把握好指尖的控制力,既要奏出优美静谧的音色,也要同时注意远近距离感的变化,等待主题的出现。

2.变奏一三连音以接近小快板的速度,很弱的力度下飘出,逐渐打破引子的静谧。

在这一段,从第11小节开始,三连音要有四三拍的律动,柔和而均匀地演奏,左手每一小节的音头,力度可稍果断一些,不可每一组三连音都强调音头,以表现出乐句的连续与持续感。

16至17小节的四个小连线,在每一句中,单音进入力度稍弱,作小渐强落到双音,仿佛一浪推着一浪。

胳膊的力量要随着手腕移动,演奏出方向感和层次感。

同时注意左手的两组音程,也可采用此方法,奏出方向感交替,层次递进的感觉。

3.变奏二由f小调转为A大调,主题由单音变为六度音程。

调性和织体发生了变化,丰富的和声色彩更加丰富,和声力量得到加强。

旋律也更加明朗饱满。

这一段是整首作品的难点之一。

27和28小节六度音程的连续演奏对手指的要求较高,不仅要下键整齐,还要连贯,富有表现力。

练习的时候,一定要从慢练做起,手掌和三关节要撑住,手指要有张力。

同时突出外声部。

要注意右手大指的控制,不要太强,避免影响旋律的律动和表现力。

李斯特《狩猎》演奏版本与演奏技巧分析摘要:李斯特被誉为“钢琴之王”,他一生的写作都是钢琴曲,并且为世人留下了宝贵的作品,李斯特写的作品有着独特的风格,演奏效果像交响乐般辉煌庞大声音效果具有立体感,仿佛一张栩栩如生的画面展现在眼前。

《狩猎》是《帕格尼尼练习曲》中的一首,曲目短小精炼,但把猎人捕猎的过程描写的淋漓尽致、栩栩如生,仿佛看到了一场激烈的生死搏斗。

本文对《狩猎》的音乐研究、两位演奏家演奏版本的比较和自身的演奏心得,从这三方面进行阐述,旨在能够为其他演奏者提供更加深入的指导。

关键词:李斯特;狩猎;演奏版本;演奏技巧一、李斯特《狩猎》分析概况(一)李斯特《狩猎》的创作背景与内容介绍青年时候的李斯特在一次音乐会中,听到了著名小提琴家帕格尼尼的演出,对于帕格尼尼的作品让李斯特感到很震撼,之后凭借着李斯特超凡的记忆,将帕格尼尼的作品改编创作成了钢琴曲,名为《帕格尼尼练习曲》。

帕格尼尼练习曲第五首《狩猎》主要讲述了狩猎者在打猎与动物们逃跑的场景,乐曲轻快活泼,好像在游戏。

(二)乐曲创作特征、音乐特征分析乐曲的曲式结构为三段体,将打猎从开始到结束描绘的生动活泼、栩栩如生。

开头1-16小节为引子,引子描绘了一副恬静的森林,猎人们从远处而来;16-68小节生动的刻画出猎人们打猎的场景,打猎者个个精神抖擞;68-111小节从猎人们打猎失败,再一次重整旗鼓,开始准备新一轮的捕猎,猎物四处逃窜的场景;112-129小节猎人们打猎结束,满载而归,渐行渐远。

二、两位钢琴家的演奏版本比较分析(一)吉列尔斯、基辛演奏版本介绍说明笔者选取了吉列尔斯、基辛两位演奏家的演奏版本,这两位钢琴家是不同年代的,吉列尔斯生于20世纪早期,基辛生于20世纪70年代,每个年龄段的音乐家表达式有区别的。

演奏中要根据一度创作的基础上,来进行二度创作。

同一首作品经过不同学习经历、不同国家、不同生活经历的演奏家们二度创作时,都有各自的演奏特点和风格。

李斯特练习曲《钟》演奏音响版本比较研究绪论李斯特的帕格尼尼练习曲《钟》,创作于1834年,虽然这首作品是由帕格尼尼的《钟》改编的钢琴曲,但同样也是李斯特最有深度最具情感体验的作品之一。

此曲大量的采用了远距离跳跃,八度的快速重复音,单手旋律和颤音同时快速地跑动等几个技术内容。

由于钢琴高音区的音色比小提琴更易模仿钟声,因此钟声的效果更加明显。

在这首双主题的变奏曲中,两个主题交替变奏,形成高难度的辉煌华丽的段落,最后乐曲运用舞曲的体裁特点,在热烈欢快的歌舞气氛中结束。

虽然全曲采用三段体的写法,由于运用了多次主题变化和重复,因此同时具有了变奏曲和回旋曲的特征。

本文选取了叶普盖尼?基辛、李云迪、爱丽丝?沙良?奥特三位青年钢琴家的演奏版本,尝试从速度与节奏、声音与力度、音乐表现力和表演风格等几个方面进行比较研究,以便从不同的角度和方式来更好的诠释这部作品,从而借鉴到自己的钢琴学习之中。

李斯特练习曲《钟》演奏音响版本比较研究一、李斯特的生平简介弗朗茨?李斯特(1811—1886),浪漫主义时期著名的匈牙利作曲家,指挥家和钢琴家。

他六岁学习钢琴,九岁时举行了第一场钢琴独奏音乐会。

1821年李斯特赴维也纳,随萨列里与车尔尼学习。

1848年至1859年,他出任魏玛宫廷乐长,在此期间指挥演出大量作品。

1865年他接受神职而成为李斯特神父,这一时期创作了许多宗教音乐,包括《圣伊丽莎白轶事》和《基督》。

李斯特是19世纪伟大的钢琴演奏家,华丽辉煌的演奏,具有强烈的感染力,自由、狂放、夸张的浪漫风格,使钢琴艺术发展到前所未有的高度。

他首创了交响诗这一体裁,将诗歌内容和情感表现融化在交响音乐之中,进一步拓展和深化了标题交响音乐的内涵,为管弦乐创立了新的艺术形式,采用单乐章结构的手法,对后世的音乐创作有极其重要的影响。

他创作的十九首《匈牙利狂想曲》渗透了匈牙利民族的音乐特点,是钢琴音乐的典范作品,成为后来民族乐派的先声。

他的超级练习曲创造了钢琴演奏领域的辉煌技巧,极大的丰富了钢琴教学与演奏。

169SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 14斯特已经誉满欧洲,大名鼎鼎。

当接受邀请从柏林前往魏玛时,喜爱李斯特音乐的观众组成的欢送场面极为壮观。

1848年—1861年,在李斯特的音乐创作生涯中,魏玛时期是他其中的巅峰时期。

李斯特在魏玛任职宫廷乐队队长,魏玛的音乐也在李斯特的引领下迎来了音乐的荣耀巅峰。

[3]《叹息》是李斯特在1848年至1859年之间担任魏玛宫廷乐长时所作,这期间李斯特创作了大量杰出的音乐作品,其中《轻盈》《哀诉》与《叹息》就是其中的代表作品,后被列入李斯特钢琴练习曲全集2中三首音乐会练习曲。

传统意义上的练习曲感情色彩匮乏,而三首练习曲的情感表达明确,即使用于音乐会演奏也不会使听众感到乏味,所以称之为音乐会练习曲。

在三首音乐会练习曲中,《叹息》最为著名,有着强烈的独创性和歌唱性。

当时,李斯特的音乐作品有人热血追捧,有人极力反对,在褒赏和批评中他坚定初心,坚定自己的音乐风格,在他的助力下魏玛音乐迎来了鼎盛时期。

(二)《叹息》创作风格特点!1、标题音乐《叹息》这首练习曲极具李斯特钢琴作品的风格特点,为方便听者更好地去欣赏以及理解一首音乐作品,通常李斯特会根据全曲的一个重要特征来选择一个标题,这就是标题音乐。

《叹息》这个标题可以诠释一整首作品,点明包含在音乐中的感情。

2、单一主题变化出现《叹息》由一个单一的基本主题贯穿整部作品,而这个主题每次的出现往往都会改变动机并加以复杂的变奏法,所以即便都是从同一主题出发,在不同地方出现的不同主题的性质都有所改变。

这是李斯特作曲技术的基本特征之一,他的即兴天赋以及对键盘卓越的控制力,也使得一个单一的基本主题有了无限的内部发展动力与戏剧性。

《叹息》主题最初犹如一只刚刚破壳而出的小鸟,渐渐地羽翼丰满翱翔天际,同样这幅作品随着进度的推进,主题也一步步地发展,直到主题变得华丽饱满,最后在由下行全音阶的六个音级的每一级上的大三和弦组成的全新的创作手法结尾,给听者留下更为美好而深刻的印象。

天津音乐学院硕士学位论文对李斯特《帕格尼尼练习曲》的分析与研究姓名:白雪申请学位级别:硕士专业:音乐学指导教师:张蓓荔20071114摘要I摘要李斯特的《帕格尼尼练习曲》以艰深的技术和鲜明的形象著称。

作为改编曲,李斯特一方面尊重了帕格尼尼原作的创作意图,另一方面将自己的音乐观念和艺术表现融入其中。

本文通过四个方面对这部练习曲进行分析与研究。

第一部分叙述李斯特《帕格尼尼练习曲》的创作背景,力求凸现出李斯特的社会环境与生活经历给他的创作观念、创作风格带来的影响。

第二部分对这部练习曲的演奏技术和演奏术语进行详细地论述与分析,揭示了李斯特偏爱炫技的特点以及追求钢琴艺术形象化的特征。

第三个部分将李斯特《帕格尼尼练习曲》与其他作曲家根据《帕格尼尼随想曲》改编的作品进行比较,得出以下结论:李斯特的改编一方面尊重了帕格尼尼原作追求炫技与艺术表现力的意图,另一方面体现了李斯特追求钢琴交响化的音乐风格。

第四部分对这部练习曲的乐谱版本与音响版本进行分析比较,力图从多角度、多侧面去了解李斯特的创作意图;彰显李斯特音乐的生动性。

结论部分评述了《帕格尼尼练习曲》在练习曲发展过程中占有的地位。

这部练习曲既继承了传统,又有所创新,作品中所包容的炫技的技巧、充满狂热的激情,多变的色彩,丰富的文化内涵使这部作品具有了独特的艺术魅力,这恐怕也正是它一百多年来在世界各地被上演的原因,同时也是众多钢琴演奏大师青睐于它的原因。

关键词:创作背景演奏技法艺术价值版本比较AbstractIIAbstractLiszt’s Grandes Eetudes De Paganini is famous for its difficul ttechniques and clear profile.As adaptation, Liszt not only respected Paganini’s original creation intention on his worksbut also added into them his own music opinion and art performance.This paper is divided into four parts to analyze and study this set of studies. The first partdescribes the creation background for Grandes Etudes De Paganini, purposed to reflect theeffect of Liszt’s social environment and life experience to his creation idea and characters.The second part gives a detailed an alysis on this studies’ playing techniques andnomenclatures, reflecting Liszt’s characters to show off his techniques and visualize the artof piano .The third part compares Liszt’s Grandes Etudes Ee Paganini with othercomposer’s adaptations Paganini 24 Caprices, and concludes that Liszt’s adaptation on onehand respects Paganini’s original intention to show off techniques and art performance, onthe other hand shows Liszt’s music style to symphonize the piano. The fourth part comparesthis studies’ versions of music notations and audio/video, trying to understand Liszt’screation intention from different angles, so as to show the vividness of Liszt’s music. Theconclusion values and analyzes Grandes Etudes De Paganini’s role in the development ofstudies. The studies have inventions while succeeds the tradition. Its colorful culturalconnotations, mutable colors, charming rhythm, passion all make this work with specialartistic charm, which maybe the reason why it has been played for more than one centuryand many piano masters favor it. .Key words: Creation background, Playing Techniques, Artistic Value, Versions’comparison学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

2020年08月August 2020李斯特音乐会练习曲《侏儒舞》创作和演奏分析程蕴(河南大学…音乐学院,河南…开封…475000)摘要:李斯特在浪漫主义时期具有非常高的知名度,其创作的钢琴曲具有较大的社会影响力。

在同时期的众多钢琴创作者当中,李斯特凭借优秀的音乐造诣,迅速获得了社会各界的认可与肯定,音乐会练习曲与其他作品相比具有较大的难度。

就此通过对李斯特音乐会练习曲《侏儒舞》作品风格与演奏技巧的研究,提出一些关于音乐会练习曲的演奏感受。

关键词:李斯特;《侏儒舞》;作品风格;演奏技巧中图分类号:J624.1 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2020)16-0075-041…李斯特音乐会练习曲《侏儒舞》的创作背景弗朗茨·李斯特在浪漫主义时期具有很大的影响力,是欧洲音乐发展时期非常著名的钢琴家和作曲家。

“李斯特在幼年时期就已经开始接触钢琴,十六岁的时候,李斯特为了能够接触到更多的音乐作品,来到了巴黎居住。

”[1]李斯特为浪漫主义时期钢琴作品的发展作出了较大贡献,在李斯特推出背谱演奏法以后,获得了“钢琴之王”的美称。

李斯特创作的两首音乐会练习曲《森林的呼啸》和《侏儒舞》,表现出诸多的钢琴演奏技巧,整体表演难度较大,也正是出于这个原因,很多钢琴教师都会使用李斯特的音乐会练习曲作为课堂教学内容。

《侏儒舞》的社会流传效果最好,至今还活跃在舞台上。

2…李斯特音乐会练习曲《侏儒舞》的作品风格很多音乐会练习曲都出现在浪漫主义时期,可以说浪漫主义时期是音乐会练习曲发展的巅峰阶段,音乐会练习曲的内容也得到了极大的完善。

在浪漫主义时期以前,古典主义时期就已经出现了音乐会练习曲,只是古典主义时期音乐会练习曲的发展并没有达到浪漫主义时期的水平。

《侏儒舞》在浪漫主义时期的音乐会练习曲中比较经典,这与其丰富的演奏技巧、独特的音乐表现力以及浓郁的内涵有密切联系。

《侏儒舞》是一首典型的#f小调的钢琴作品,快速顿音的使用更是突出了作品中侏儒的特征。

北方音乐Northern Music浅析李斯特音乐会练习曲《轻盈》马旻媛(上海师范大学,上海 200234)【摘要】弗朗兹·李斯特(Ferenz Liszt,1811-1886),是19世纪最杰出的音乐家之一,在音乐发展史上被誉为“钢琴之王”。

他是浪漫主义音乐时期甚至整个音乐发展史上最具开创性和探索性的音乐家。

本文对李斯特的《三首音乐会练习曲》中的第二首《轻盈》的艺术特点以及演绎方法展开研究,从《轻盈》的本体曲式结构出发,研究该作品的创作特点以及从技巧和音乐两方面对演绎方法进行论述。

【关键词】李斯特;轻盈;艺术特点;演绎方法【中图分类号】J624.1 【文献标识码】A 【文章编号】1002-767X(2020)24-0104-02【本文著录格式】马旻媛.浅析李斯特音乐会练习曲《轻盈》[J].北方音乐,2020,12(24):104-105,108.一、音乐会练习曲《轻盈》简介1848年,李斯特与魏玛宫廷的关系变得稳固了,因此生活变得平静且安逸,这让李斯特有相对充裕的时间和精力从事创作。

他在这个时期所创作的作品都让人觉得有了升华,也更好地展现了他的内心,因此说,这个时期是李斯特的创作巅峰时期。

正是在这样的背景下《三首音乐会练习曲》诞生了,第一首为《悲伤》,第二首为《轻盈》,第三首为《叹息》,但这些标题是由出版社在出版时后加的。

《轻盈》是李斯特音乐会练习曲中最精致优美的作品之一,全曲带有令人幻想的色彩,又给人清新悠然、张弛有度之感,充分展示了钢琴从低音区到高音区不同色彩的音响,右手连续的半音阶仿佛随意的即兴演奏给人一种飘忽不定的感觉。

二、音乐会练习曲《轻盈》的艺术特点(一)《轻盈》的曲式分析《轻盈》是单三部五部变奏曲式,属于自由变奏。

自由变奏,也被称为性格变奏,是19世纪后出现的一种新的个性化的变奏,与浪漫主义的创造有关。

“自由变奏曲的各个变奏和主题的关系不如严格变奏曲那样密切,主题的速度、节拍、调性、调式、结构、体裁和性格都可能起变化。

李斯特音乐会练习曲《叹息》不同录音版本分析研究

李斯特的音乐会练习曲《叹息》是他创作的一系列练习曲中的一首,具有高难度、丰富的音乐表现手法和富有情感的特点。

这首曲子有很多不同的录音版本,下面进行针对不同录音版本的分析和研究。

1. Horowitz演奏版本

Horowitz是李斯特的弟子,他的演奏版本中,演奏技巧非常高超,特别是对于琴键控制和速度的掌控,极为精准。

这个版本给人的感觉非常清晰,旋律流畅,富有感情,但可能缺乏一些个性。

2. Richter演奏版本

Richter演奏版本中,音乐强度非常高,并且演奏过程中富有热情和感染力。

他的演奏版本中强调了旋律的变化和动态性,特别是在音符强调上,发挥的很到位。

3. Argerich演奏版本

Argerich的版本中,更注重音乐的情感表达和自由创意。

她的演奏非常细腻,相当娴熟,特别是在乐曲过渡部分的处理上,更加婉转、细致和有感染力。

4. Berman演奏版本

Berman的演奏版本相对于其他演奏家来说略显低调,但在音乐的处理上,特别是在旋律的表现上非常有个性,同时强调的是音乐的结构和艺术构造。

总之,不同演奏家的演奏版本中,都有各自独特的表现方式,反映了他们对于《叹息》这首曲子的不同理解和表达方式。

这些不同版本的研究和分析,有助于我们更清楚地了解这首曲子的内在结构和情感表现。

浅析李斯特两首音乐会练习曲音响版本分析摘要:钢琴文献是钢琴理论研究的一个重要方面。

由于现代的录音技术的高速发展,对于音乐的研究就不仅局限于乐谱,音响资料的完善也是为我们的研究提供了重要的依据。

比较不同录音版本,可以让我们从不同的角度出发去领会作曲家的真实意图。

进行音乐版本比较研究,对我们的研究、演奏及教学具有指导性的作用,还可以提高音乐修养以及音乐鉴赏能力。

关键词:演奏版本;音响版本;表现风格钢琴音乐历史悠久,积累丰富。

钢琴文献是钢琴理论研究的一个重要方面。

钢琴文献学是以实际钢琴作品为出发点,专门对钢琴作品的风格以及作品的技术手法演变作深层次研究的一门学科。

钢琴文献的研究,是钢琴演奏得以进行的前提。

然而钢琴文献是一成不变的,是一种书面的记录符号。

由于现代的录音技术的高速发展,对于音乐的研究就不仅局限于乐谱,音响资料的完善也是为我们的研究提供了重要的依据。

乐谱文献记录了作品的音响时空,是作曲家创作意图的书面表现形式。

音乐在乐谱上是无声的语言,必须通过演奏才能表现出来。

由于演奏者对作品有不同的理解,会使作品的演奏产生不同的音响效果,加上演奏者所处的历史背景,以及在录制时钢琴的音色,演奏的环境以及录音的制作等不同,都会使同一个作品形成多种版本。

之所以学习与比较不同录音版本,可以让我们从不同的角度出发去领会作曲家的真实意图。

通过对不同国籍与文化底蕴的演奏家演绎相同作品时所展现出来的对音乐作品的认识来了解演奏家的演奏风格。

进行音乐版本比较研究,对我们的研究、演奏及教学具有指导性的作用,还可以提高音乐修养以及音乐鉴赏能力。

笔者通过对多位钢琴家在音色、速度和力度等方面的比较力图勾勒出不同音响版本各自的音响呈现方式。

1三种演奏版本介绍由于笔者搜集的材料有限,目前只找到三种版本的音响资料并进行比较分析。

本文选择了20世纪以来,三位演奏李斯特作品的具有代表性的钢琴家的录音版本。

阿劳(claudio anrau 1903—1991)智利钢琴家,作为钢琴神童,5岁就登台,1910年由智利政府资助到柏林斯特恩音乐学院留学,阿劳的老师克劳泽曾是李斯特的嫡传门生,也是“李斯特”协会的创始人,师承关系使阿劳作为莱比锡钢琴学派的继承人对李斯特作品的演绎更具有说服性。

并且最引人瞩目的是阿劳创下连续两年获得国际李斯特钢琴大赛桂冠的称号。

由于阿劳承袭了正宗的德奥音乐传统,在他身上,天然的音乐天赋被多元文化所融合和熏陶,加上他性格内向,思维敏捷,富于逻辑性,在演奏上追求朴素、自然有节制,构成了他独有的艺术气质和演奏风格。

正如评论家所指出的那样:“阿劳无疑是当代钢琴演奏技巧最为出色的大师之一,但同时他又不是那种一味卖弄技巧的演奏家。

”[1]听阿劳的演奏,没有任何夸张的炫技表演,他表现的总是那样的含蓄内在,纯正严谨。

阿劳力求以原作为基础,让音乐始终超越于音符之上。

并且尽一切的可能去再现作曲家的创作意图。

本文选用的是阿劳1970年在philips的录音版本,编号432 305—2。

阿劳晚年时演奏出来的李斯特的作品更加的成熟、优雅,更加多变的音色,并赋予更多的情感,让听众内心产生种种联想。

乔治·博列特(jorge bolet 1914—1990)美籍古巴钢琴家,1914年11月15日生于哈瓦那,12岁获美国科蒂斯音乐学院奖学金到该院留学,在萨佩顿(saperton)班学钢琴,并在赖纳班学指挥。

1932—1933年师从戈多夫斯基,1935年拜罗森塔尔为师,同年,在荷兰阿姆斯特丹开始他的演奏生涯,接着又从著名钢琴家鲁道夫.塞尔金深造,1937年在费城举行独奏会而崭露头角,1938年获霍夫曼钢琴比赛奖,二战中参军,战后继续演奏生涯。

七十年代起,他的技艺益臻成熟,美国的音乐评论界称他为浪漫乐派钢琴演奏家的最后代表,他的演奏是抒情与狂想的很好结合,所以被称为”李斯特的代表”。

[2]手指技巧炉火纯青,可以弹出极其纤细的声音,也可以弹出汹涌澎湃的音响。

博列特在decca录制了9张李斯特作品选集,是其代表性唱片。

本文选取的是这套碟子中的第8张,编号为417 523—2。

乔治·齐夫劳(gyorgy cziffra 1921—1994)法籍匈牙利钢琴家,5岁就登台即兴弹奏根据民歌改编的曲调,9岁时顺利考进布达佩斯的李斯特音乐学院,受到李斯特得意弟子尤金·达尔贝特的弟子,多南伊的严格训练。

1933—1941年在匈牙利和北欧等地举行独奏会,好评如潮。

1955年,齐夫劳参加布达佩斯国际音乐比赛,在“李斯特—巴托克钢琴比赛”中获得大奖。

齐夫劳以演奏李斯特名扬天下、以不拘一格的奇异个性和令人瞠目的随意性表演著称。

“一般人们在评价齐夫劳演奏艺术时,往往将他列为‘拉丁风格’钢琴家。

齐夫劳指下的李斯特恰在‘神似’上胜出:既‘出类’于不受传统表现方式的束缚、以独特而充满个性的自由手法打造出精美音色和生动节奏,更‘拔萃’于通过‘借谱还情’式的再创造,富于想象地‘拎’出音乐中的浪漫之魂。

”[1]本文选取的是乔治·齐夫劳在emi录制的录音版本。

2三种演奏版本的不同技术处理2.1速度2.1.1演奏总时间的差异在整首《森林的呼啸》演奏中,三位演奏者在演奏乐曲的时间上有一定的差异,尽管谱子上标明的是vivace(在节拍器中相当于每分钟160的速度),由于演奏者对乐曲有不同的理解,使得他们在演奏同一首乐曲的速度就有了明显的不同。

三个版本演奏的总时间为:齐夫劳:用时3分47秒;博列特:用时4分02秒;阿劳:用时4分37秒。

《侏儒舞》的三个版本演奏的总时间为:齐夫劳:用时2分48秒;博列特:用时3分11秒;阿劳:用时3分24秒。

通过对三种演奏版本的比较发现,齐夫劳演奏的时间总是最快,其次是博列特,阿劳总是保持在一个比较稳定的速度。

2.1.2作品内部处理的差异由于三个音响版本的总时间不同,因此他们各自表现出的内部速度也有所不同。

比如在《森林的呼啸》第一主题出现时,阿劳演奏的旋律缓慢、抒情,犹如涓涓溪流;齐夫劳演奏的旋律则是犹如瀑布一泻千里的感觉。

又如在《森林的呼啸》的81—82小节中,阿劳在此做了由快渐慢的处理,没有让音乐在这里有过多的冲突,另外两位钢琴家则是原速进行,很自然的进行,直到标有riten的术语出现才有所渐慢。

在《侏儒舞》中,第20小节,乐曲中没有渐慢的标记,博列特与阿劳都做了渐慢的处理,齐夫劳则是按照原速处理。

在35—36小节之间,齐夫劳与阿劳有渐慢的处理,博列特则是原速进行。

在102—103小节中,博列特在这里又一次的处理成渐慢,这样与后面的形成明显的对比,这与另外两个人处理的不同。

三个演奏版本的比较发现,每位演奏家都有不同程度的自由处理,这也正符合了李斯特所要求的在适当的情况下变换速度。

“李斯特认为,在作品演奏的全过程中不存在一成不变的速度。

真正合乎艺术要求的速度是灵活的,它应该像橡皮一样,可以伸缩。

李斯特为此与古典乐派有所不同:古典乐派主张演奏者遵循均等的速度(tempo di rigore);李斯特则提出tempo giusto,其含义是:必须有一定的灵活性,他还提出tempo rubato作为使演奏做到变化多端、生动感人的主要手段之一。

”[3]随着适当的情况变化速度,这样处理使的音乐更具有律动感,音乐的表现力更为丰富。

2.2力度李斯特抛弃了多半以机械方式来确定力度变化的传统教条,如forte、piano、crescendo和diminuendo等等诸多的表情术语,而用rinforzando来代替常用的crescendo来表示音响的加强;为了表现力度的降低,他也经常运用更加形象化和细致的raddolcente (柔和、弱化)、calando(逐渐降低音响力量)等等诸如此类的术语,只有这样细致的设计好音响才能概况的反映出作曲家真正的音响构思。

演奏者都应该依据自己对作品的理解做出符合作者意图的力度变化。

但是演奏者彼此之间的差别极其细微。

如在《森林的呼啸》中第27—29小节中,博列特并没有按照谱子所标记的rinforzando来逐渐加强每个音,只是延续着前面演奏的感觉,calando安静的、稳稳的把这段乐句过渡的下面的一段中,阿劳与齐夫劳则是按照谱子上表情术语来逐渐把音乐推向一个高潮,与后面的乐段形成反差。

2.3踏板在钢琴制作技术的不断进步,钢琴踏板的不断完善,演奏家们更好的利用这个发明,通过控制踏板来控制音色,并根据自己的经验去想象所要求的音色,合理的运用纯净与混声的交替,尽管这些演奏家在踏板的运用有许多相似的地方,但是在乐曲中还是有很多别出心裁的用法。

如在《森林的呼啸》中第71—77小节中,阿劳与齐夫劳在这里使用踏板的频繁,让本来乐谱标记的重音符号显得有些柔和,每个加重音符号的音并不显得特别突出。

博列特在这里把踏板作了更多的交替,并且短促,使得声音坚决而有力。

这一段是再现乐段的补充乐段,但是李斯特在创作乐曲中,提供了两个可供演奏的版本,三位演奏家都不约而同的选择了右手为八度的旋律,这样使得旋律更加清晰、明朗。

在《侏儒舞》的最后165—168小节中,阿劳并没有更换踏板,一个踏板到最后,在最后这几个小节里,只有一个和弦,不切换踏板也是合理的,给人一种余音绕梁的感觉。

齐夫劳与博列特则是干脆的放开踏板,侏儒们欢快的跳跃一直到最后一个音。

3三种演奏版本的不同表现风格通过比较三个演奏版本,齐夫劳的钢琴音色明亮、清澈,技巧完全融合在丰富的表现力与动感中,充分体现了对李斯特的辉煌的技巧与炽热的情感的继承。

因为他确实拥有辉煌的演奏技巧、清晰明澈的旋律线条和火一般的炽热情感。

因为同为匈牙利民族气血一脉的事实,齐夫劳在演奏李斯特作品时所表达的情感具有比其他演奏家所无法比拟的优势。

从齐夫劳录制的唱片中,可以领略到他那独特的风格:神奇的指触、自由驰骋的速度和炽热如火的激情。

阿劳的演奏录音中可以感觉到他的演奏充满激情,但严格掌握的速度变化充分体现了阿劳高度冷静的理智性控制,使得阿劳的音乐很有分寸与均衡感。

阿劳的性格内向,在表现上追求纯正严谨的古典风格与深刻的感情之间的结合,在演奏中强调重音的效果,追求结构严谨与细腻情感表达的结合。

阿劳最杰出之处在于他对音色变化的控制,《森林的呼啸》在阿劳的手下呈现出色调柔和,沙沙的树叶、细细的私语的朦朦胧胧的背景。

乔治·博列特,他的演奏是抒情与狂想的很好结合,所以被称为“李斯特的代表”,手指技巧炉火纯青,可以弹出极其纤细的声音,也可以弹出汹涌澎湃的音响,他那天鹅绒般完美的音色,在于他尽量避免了感伤情调,又有着浪漫的艺术情调,使其演奏充满内在美。

就像乔治·博列特他自己曾说过:“自由和真情流露是做音乐的真正乐趣。

”[4]通过对《森林的呼啸》、《侏儒舞》的不同音响的版本分析,笔者更倾心于阿劳的演奏版本。