激电测深在云南某多金属矿区的勘查应用

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

激电测深法在寻找铅锌多金属矿中的应用文章介绍了对称四极测深在寻找铅锌多金属矿中的应用效果,通过对激电测深资料的数据处理,结合地质、化探成果推断矿体的大致位置,为进一步的钻探工作提供理论依据。

关键字:激电测深;电性;矿体1 地质特征1.1 地层主要为三叠系中统-侏罗系下统大佳河组(T2J1d)、上叠迭-下侏罗统大岭桥组(T3J1d1),面积约占全区的95%左右。

岩石普遍经历了低级区域变质作用,常见绢云母化、绿泥石化等,在构造带附近可见千糜岩化与糜棱岩化现象。

工作区内第四系较发育,主要分布在山间沟谷中或山前台地地段。

由砂、砾石等组成。

在山麓地带分布有残坡积及洪积的亚粘土碎石等;在宽谷的低洼地带,分布有沼泽堆积的淤泥质亚粘土、泥炭等。

1.2 侵入岩工作区内侵入岩不发育。

仅在工作区中部见绢英岩化花岗斑岩(?酌?仔)。

受北东向构造控制,明显与三叠系中统-侏罗系下统地层呈顺层侵入接触关系。

在两侧接触带部位有锡、铅矿化显示,约占工作区总面积的5%。

区内脉岩极少,目前工作区内仅发现有辉长岩(?啄)出露面积极小零星分布,但在钻孔深部见有多条辉长岩(ν)。

1.3 构造工作区位于完达山活动带饶河复背斜内,经历了较复杂的地质构造演变,变质作用较强烈,褶皱、断裂构造发育。

普查区内主要构造为燕山中期(白垩世)构造运动。

构造线方向,以北东、北西向为主。

其次有南北走向,东倾的动力变质挤压带。

1.4 矿床特征根据普查区以往工作成果。

认为成矿作用主要与印支晚期-燕山中期(白垩世)构造岩浆运动有关,初步确定为硫化物多金属矿床。

矿体多数分布云英岩化花岗斑岩体两侧的内外接触带中。

矿体围岩以中生代深海相火山沉积代变质的硅质岩、含硅质泥质板岩为主,少数分布在云英岩化花岗斑岩中,矿体的分布形态与花岗斑岩体和地层形态分布一致。

2 地球物理特征2.1 岩矿石电性特征本区岩性比较简单,以板岩和花岗斑岩为主,主要对区内的几种岩矿石进行测定。

测定以区内出露的岩体、槽探、岩心为主。

地质勘探G eological prospecting 激电中梯测量技术在金属矿勘查中的运用张志刚摘要:我国对于矿产资源的纵部勘查和对隐伏矿产的勘查随着资源需求的不断增加变得更加急切,为了提高勘查的精度、深度以及准确度,根据目标区域实际情况选择合适的物探勘查技术方法是十分有必要的。

研究运用了激电中梯测量技术,依据电性差异区分矿体与围岩。

通过对实际金属矿区的勘查,充分验证了激电中梯测量技术方法的有效性和可靠性,为地质工作的开展提供了指导。

关键词:激电中梯;金属矿;电性差异;勘查随着金属矿的需求量不断的增长,全国范围内的地表矿、浅部矿这些易采矿已经出现储量不足和开采量下降的问题,矿产资源的供需矛盾将会更加突出。

因此,寻求新的矿床和发现隐伏矿产将成为未来主要发展方向。

在对隐伏矿产进行勘查时,勘查的手段将会对勘查的成果解释反演推断产生直接影响,为了提升勘查的可靠性,研究运用了激电中梯测量方法对金属矿实施勘查,对该矿区金属的赋存状况做出合理的推断解释,为实际勘查工作提供指导。

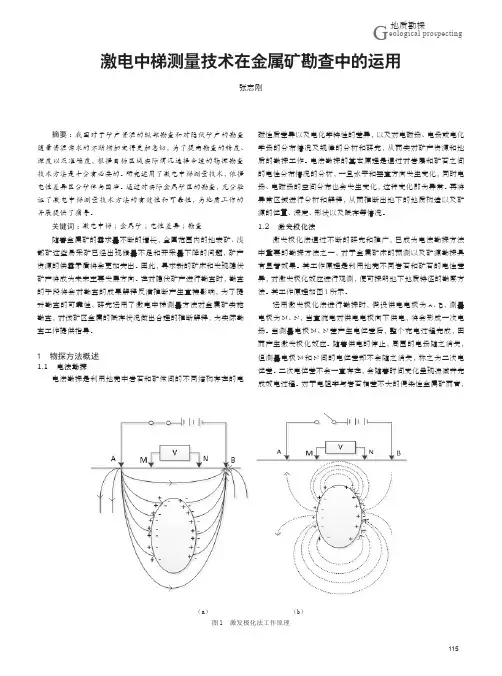

1 物探方法概述1.1 电法勘探电法勘探是利用地壳中岩石和矿体间的不同结构存在的电磁性质差异以及电化学特性的差异,以及对电磁场、电场或电化学场的分布情况及规律的分析和研究,从而实对矿产资源和地质的勘探工作。

电法勘探的基本原理是通过对岩层和矿石之间的电性分布情况的分析,一旦水平和垂直方向发生变化,同时电场、电磁场的空间分布也会发生变化,这种变化即为异常。

再将异常区域进行分析和解释,从而推断出地下的地质构造以及矿源的位置、深度、形状以及赋存等情况。

1.2 激发极化法激发极化法通过不断的研究和推广,已成为电法勘探方法中重要的勘探方法之一,对于金属矿床的预测以及矿源勘探具有显著效果。

其工作原理是利用地壳不同岩石和矿石的电性差异,对激发极化效应进行观测,便可探明地下地质特征的勘察方法。

其工作原理如图1所示。

运用激发极化法进行勘探时,假设供电电极为A、B,测量电极为M、N,当直流电对供电电极向下供电,将会形成一次电场。

激电中梯测量工作在多金属矿中的应用随着各种金属矿脉的不断开采,矿产资源在开采过程中不断被消耗,很多矿场出现后备储量不足,开采量不断下降的问题。

在这种情况下,根据矿场自身地理条件,结合高科技技术手段,在原本矿脉深处或周围进行探寻,发现和寻找新的矿床,是当前亟待解决的问题之一。

文章结合激电中梯测量法在黑龙江省老柞山金矿探寻中起到的作用,对激电中梯测量法在多金属矿中的应用做一个初步的说明和讲解。

标签:激电中梯测量;多金属矿;老柞山老柞山金矿矿场,是我国改革开放初期便发掘开采的金矿之一。

然而随着逐年的开采,老柞山金矿矿山开采深度的不断加深,整个矿区后续储备量出现严重的不足。

为了使老柞山金矿保持一定的开采量和开采年限,勘探人员利用其原本地址条件,结合激电中梯测量法等多种高科技手段,利用金与硫化物之间天然存在的密切联系,在复杂的矿区内进行新的地质勘探,以期望能够找到新的矿脉点。

近年来,根据老柞山金矿矿区以及其周边地区地质勘探的结果显示,老柞山金矿矿区内的金矿石及与金矿化有关的黄铁矿化岩石脉岩与围岩相比,均具有很强的磁性以及较低的电阻率和较高的极化率。

在已经发现的激电中梯异常现象中,经过一定的查证,多数激电异常现象的出现,都和含有金属硫化物的金矿体有着密切的联系,这样的发现表明,激发极化法为代表的物探方式,是老柞山金矿矿区内行之有效的地质勘探手法。

1 矿区情况老柞山金矿矿区地理条件特殊,位于三道沟火山盆地的东南边缘,桦川凸起东南一侧,其矿床位于吉黑褶皱系佳木斯隆起的中部,老爷岭中间隆起区中段,矿区内岩浆活动十分活跃。

整个老柞山金矿矿区总面积达到了28平方公里,可以根据地理位置的不同,分为东部、中部和西部三条大型矿带,其中包括六个已知的金矿矿床。

这样的数据显示了老柞山金矿拥有着较大的开采价值,作为我国老牌金矿开采单位,老柞山金矿矿场曾一度位列全国黄金开采量的前三十名。

在老柞山金矿矿区内,通过磁性检测,其岩石磁性基本符合规律,即由时间顺序,磁性逐步增强;随着基性向酸性过渡中,磁性由强逐步减弱。

大功率激电、电磁法在六位厂铅锌矿区的勘查应用王超;何敏芳【摘要】在云南省麻栗坡县六位厂铅锌多金属矿区,选用大功率激电(IP)和电磁法(EH-4)进行物探勘查,前者大功率激电(IP)采用中间梯度装置,供电极距为1000m~1200m,供电电流2200~ 3200毫安,该物探勘查手段圈定了良好的找矿异常;后者电磁法(EH-4)其工作点距40m,电极距20m,工作频率10~100KHz分成高、中、低三个频率段,叠加次数8次以上,从而推测了深部地质构造特征,为该区地质找矿提供了良好的地质依据.【期刊名称】《云南地质》【年(卷),期】2017(036)004【总页数】5页(P561-565)【关键词】电法勘探;云南麻栗坡六位厂【作者】王超;何敏芳【作者单位】云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院,云南昆明650216;云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院,云南昆明650216【正文语种】中文【中图分类】P631.3+24;P631.3+25云南省麻栗坡县六位厂铅锌多金属矿区地处华南褶皱系滇东南褶皱带,文山—麻粟坡断裂带南西,南温河变质核杂岩构造之北的上拆离滑脱带上。

该区域矿产资源较丰富,盛产有钨、锡、铜、铅、锌、锑等。

属都龙—老君山多金属成矿亚带中部的W、Sn、Pb、Zn多金属成矿远景区。

主要矿产地有南庄铜(钴、镍)矿、都龙锡多金属矿床、铜街锡锌多金属矿床、石灰寨铜铅锌矿床、南秧田白钨矿、花石头黑钨矿、老君山黑钨矿、大丫口铜钨矿、坝脚铅锌矿、新寨锡矿、马卡锡锌多金属矿、三保银铅锌矿、落水洞蓝刚玉矿等。

区域的沉积建造、岩浆作用、构造运动、变质作用、成矿作用明显受南温河变质核杂岩构造的发生、发展及其演化的影响,并控制了该矿区的地层、构造展布;控制了变质岩、岩浆岩、围岩蚀变及其矿(化)体的分布位置与出露。

矿区内出露地层主要为下古生界中寒武统田蓬组绢云千枚岩、龙哈组白云质灰岩夹条纹、条带状灰岩。

构造主要为北东向的断层,倾向为北西向和南东向,倾角多在70°以上。

100矿产资源M ineral resources激电测深法在勘探采空区中的应用和分析徐 刚安徽省地质矿产勘查局322地质队,安徽 马鞍山 243000摘 要:激电测深法是一种快速有效、经济无损探查地下采空区的一种地球物理勘探方法,主要通过人工地下直流电场激发,以电测深装置形式,接收、研究地下横、纵向激发极化效应变化的来划分地层和圈定地下采空区位置范围。

本文根据工程实例对该方法的技术原理及后期的数据处理推断解释进行研究,分析激电测深在马鞍山市和睦山充填站区探查地下采空区范围的应用,为地下采空区处理和周边边坡的稳定性分析提供科学的依据。

关键词:激电测深法;视电阻率;视极化率;采空区中图分类号:P631.3 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)02-0100-3Application and Analysis of IP Sounding Method in Exploration of Mined out AreasXU Gang322 Geological Team of Anhui Provincial Geological and Mineral Exploration Bureau,Ma'anshan 243000 , ChinaAbstract: The induced polarization method is a fast, effective, and economically non-destructive geophysical exploration method for exploring underground goaf areas. It mainly uses artificial underground DC electric fields to excite, and in the form of electrical sounding devices, receives and studies the changes in horizontal and vertical induced polarization effects underground to divide the strata and delineate the location range of underground goaf areas. This article studies the technical principle and later data processing inference interpretation of this method based on engineering examples, analyzes the application of induced polarization depth measurement in exploring the underground goaf range in the Hemushan filling station area of Ma'anshan City, and provides scientific basis for the treatment of underground goaf and the stability analysis of surrounding slopes.Keywords: Resistivity sounding method; Apparent resistivity; Apparent polarizability; Goaf收稿日期:2023-11作者简介:徐刚,男,生于1990年,汉族,安徽安庆人,本科,工程师,研究方向:地球物理勘查。

地质勘探G eological prospecting三维激电测深在某金矿区外围勘察中的应用高 勇,唐 伟,张玉鹏(黑龙江省地质调查研究总院,黑龙江 哈尔滨 150036)摘 要:伴随着三维可视化软件与三维建模方法迅速发展,矿产资源勘查已经实现了从二维到三维的突破。

三维激电测深效率更高,采集数据量更大,测量深度更大,分辨率更高,结果更精确。

经过反演建立三维模型,能更形象精确地刻画地下目标地质体的三维分布,对于深入研究控矿构造、矿体赋存位置等,具有重要的意义。

关键词:三维激电测深;三维反演;深部找矿中图分类号:P618.41 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)08-0145-2Application of 3-D IP sounding in peripheral exploration of a gold mineGAO Yong, TANG Wei, ZHANG Yu-peng(Heilongjiang geological survey and Research Institute,Harbin 150036,China)Abstract: With the rapid development of 3D visualization software and 3D modeling methods, the exploration of mineral resources has achieved a breakthrough from 2D to 3D. The efficiency of 3D IP sounding is higher, the amount of data collected is larger, the depth of measurement is larger, the resolution is higher and the result is more accurate. After inversion, the three-dimensional model can describe the three-dimensional distribution of the underground target geological body more vividly and accurately, which is of great significance for the in-depth study of ore control structure and ore body location.Keywords: 3D IP sounding; 3D inversion; deep prospecting本次勘察工作因矿区经过多年开发利用,主矿体资源枯竭,急需向外围及深部勘探寻找可供矿山继续开采所需资源矿体。

管理及其他M anagement and other激电中梯测量在金矿普查中的应用王 明摘要:在充分搜集研究以往工作成果基础上,以金为主多金属矿区,以工作区内韧性剪切带和已知地表矿化点为重点调查对象,开展物探激电中梯测量工作,根据物探激电测量结果,圈定物探异常,缩小找矿靶区。

提供可供进一步工作的找矿靶区和新发现矿产地。

关键词:激电中梯测量;多金属矿;物探异常随着金矿需求量不断增加,寻求新的金矿床和发现隐伏矿产称为未来勘探的方向。

在对隐伏金矿进行勘探时,为了提高可靠性、准确性,研究运用了激电中梯测量方法对金矿实施勘探,并对该矿区的金矿赋存状况和物探异常区进行有效圈定并作出合理的地质解释,为下一步勘查工作提供指导。

1 概况激发极化法是以地壳中不同岩、矿石的激电效应差异为物质基础,通过观测与研究人工建立的直流(时间域)或交流(频率域)激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探方法。

在本次多金属矿普查中,我们采用的工作方法是激电中梯测量方法。

工作区属于低山地貌,为医巫闾山北段山地区即辽西丘陵东北端部分,海拔135.0~413.2m,其内平顶山为最高点,海拔413.2m。

区内植被较发育,水系以辽河为主河流域体系,属辽河西北侧次支流的上段(哈巴齐-大巴)。

工作区气候为温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温8℃,最高气温38℃,年平均降水量在450mm左右。

区内地质灾害较少发生。

2 地球物理特征在整个测区内均匀采集107件岩(矿)石标本,进行极化率和电阻率测量。

对地表矿化地段进行了重点采集。

标本都具有新鲜表面、形状规整,尽可能呈正方体,最小边长大于12cm。

标本测定是在施工驻地使用面粉团法进行测定的。

测定前标本在水中浸泡48小时,从水中捞出待表面风干后开始测定。

使用重庆地质仪器厂生产的DMF-1微功率检测发射仪进行模拟发射源,使用该厂的DJS—8A微机激电仪进行测量。

每次读数都进行重复观测。

本次共测定标本107块,通过本次标本测定发现:(1)糜棱岩(含金、黄铁矿化)共18块,视极化率ηs(%)最大值23.66,最小值4.68,算术平均11.94;视电阻率ρs(Ω•m)最大值1109,最小值700,算术平均910。

激电测深在云南某多金属矿区的勘查应用

本文主要介绍了激发极化法在云南某多金属矿区的应用效果。

简要叙述了该工作区的地球物理特征和工作方法,然后对激电剖面曲线进行分析,并针对IP3异常进行了推断解释。

根据激电测深反演图件,大致判断出矿(化)体的倾向、埋藏深度以及断裂构造的位置,为地质找矿工作提供了依据。

标签:激电测深反演拟断面

1前言

云南地区自然资源丰富,种类多,储量大,以锡矿、铜矿以及钛矿、锑矿,在全国都名列前茅。

笔者在云南某区铜多金属矿区开展电法找矿工作,在该区投入了激电中梯、对称四极激电测深的工作方法,常规对称四极测深应用比较广泛,找矿效果比较好,本文主要介绍激电测深的应用效果。

2矿区地质概况

2.1地层

勘查区位于华南地层大区之兰坪—思茅地层分区的景谷地层小区,以中生界红色地层为主。

测区出露地层主要为二叠系中统那箐组(P2nq)、三叠系上统挖鲁八组(T3wl)和第四系(Q)地层分布零星,总体呈北北西—南南东向展布。

二叠系中统那箐组(P2nq):下部岩性以灰、深灰色块状泥晶灰岩为主夹泥质灰岩,底部为厚数米的灰色块状生物碎屑灰岩,中部夹多层灰黑色亮晶生物碎屑灰岩,局部含炭质。

那箐组(P2nq)为区内铜、铅锌矿主要赋矿地层。

三叠系上统挖鲁八组(T3wl):岩性以深灰、灰黑色板岩、粉砂岩夹细砂岩为主,含黄铁矿、菱铁矿结核。

与区内其他地层呈断层接触。

第四系(Q):工作区第四系主要为沿沟系分布的残坡积物,厚度0~10m。

2.2构造和岩浆岩

受印支期拗陷、燕山期走滑、喜山期拉分等三个主要地史发展阶段影响,区内构造发育且复杂,。

背斜形态多被轴部纵向张断裂破坏,后期经历近北东东向断裂走滑错移,形成区内较为复杂的似网格状构造格局,为区内铜铅锌多金属矿的形成提供了极好的储矿空间。

区内岩浆岩不发育。

2.3矿体围岩蚀变的特征

该矿区以热液型铜矿、热液型铜铅锌矿、砂岩型铜矿为主,矿体多赋存于断层破碎带中,与围岩接触界线清楚,肉眼即可分辨。

矿体的近矿围岩为构造粒状破碎岩、块状破碎岩等,厚0.5~15.0米不等。

远离矿体后,围岩的碎裂岩化程度逐渐降低。

由构造岩过渡为碎裂岩化岩石,再过渡为未发生碎裂岩化的岩石,破碎带及其两侧的岩石多为泥质泥岩、砂岩等。

在近矿围岩中,硅化、黄铁矿化等围岩蚀变现象较为明显,近地表褐铁矿化较为明显。

3岩(矿)石电性特征

通过对激电岩(矿)石参数的统计,可以看出:各岩性间的视极化率几何平均值相差不多,板岩最高为3.21%。

个别岩性(灰岩、灰岩破碎带、及石英脉岩)视极化率值较高。

根据实测激电中梯数据统计背景场,将视极化率大于5%定为激电异常。

故该区的激电异常总体表现在板岩、变质砂岩、灰岩破碎带及石英岩脉,可能存在一定的金属导电矿物。

根据岩(矿)石电性参数特征,再结合前人在测区附近的工作成果,本区的激电异常特征为中、高阻高极化异常。

4工作方法技术选择

根据激电中梯面积性测量成果,布设了3条激电剖面,结合剖面异常与赋矿地层的总体走向,确定测深点位置。

激电测深采用不等比对称四极装置,供电极距AB/2取4、6、9、15、25、40、65、100、150、220、340、500、750、1000m,测量极距MN/2取0.5、12、40m。

为了减少电磁耦合效应,供电线与测线间距不小于A B长度的2%。

在40、65、220、340m的供电极距进行重复观测,以便测深曲线节点处的脱节处理。

野外测量仪器采用重庆产wdfz-10kw发射机、wdjs-2接收机,供电周期16s,占空比1∶1,断电延时150ms,采样宽度为40ms。

该地区地表干燥,土层覆盖较厚。

为提高供电电流,在传统的增加电极数量、深度、间距的基础上,我们也尝试了挖深坑浇盐水埋铝箔,然后将铝箔与所有电极一起并联,作为供电电极,保障了大电流供电。

5激电异常特征与分析推断

现针对IP3异常进行解析,异常走向NNW向,呈椭圆状展布,以5%视极化率等值线圈定异常,长约800m,最宽约360m。

异常峰值11.5%,位于该异常的中部。

对应视电阻率异常约1000Ω·M,属中阻高极化异常。

目前地表已圈定SP1-SP5及CP1-CP4多处(矿化)蚀变带,在CP2号蚀变带中已揭露控制一条长300m的铜多金属矿体,视极化率异常峰值(11.5%)位于该矿体地表出露位置。

在IP3异常布设0、p0、p6号3条条激电剖面:垂直异常区及SP1-SP5、SP10等蚀变带布设0号剖面;垂直已知蚀变带及矿体CP1-CP4布设p0、p6剖面。

在激电剖面上布设了若干测深点。

工作部署见图1。

从0号剖面曲线看,两端视极化率较高,中间低;剖面西部,视极化率曲线呈多峰状;剖面东部,视极化率呈双峰状,异常宽度较大,推测深部存在一定规模的矿(化)体;从视电阻率来看,西部平缓,东部陡升,梯度大,由此推断存在断层(破碎带)。

从P0、P6号剖面曲线看,曲线均有跳跃,视极化率、视电阻率由南东向北西呈逐渐降低趋势,与视极化率平面等值线图吻合较好,高低阻分界点基本对应于挖鲁八组砂板岩和那箐组灰岩分界处。

由图3中a可见,0号剖面的视极化率、视电阻率剖面曲线的异常峰值、宽度,与激电测深断面图对应较好。

在该剖面布设了27个测深点,由视极化率拟断面图可知,110、152、162号点深部存在高极化体,126—146号点深部为低极化体;视电阻率拟断面图显示102—146号点为低阻区,150—186号点为高阻区,分界很明显,与0号剖面视电阻率曲线基本吻合。

由测深反演断面可见,与原始拟断面变化不大,局部异常更加突出,深部高极化体仍存在且有一定延伸。

在该剖面西段低阻区为挖鲁八组(T3wl)砂岩地层;东段高阻区为那箐组灰岩(P2nq)地层。

东段存在明显的陡倾串珠状异常,表现为中阻高极化,矿质异常明显。

反演断面的激电异常与地表圈定的SP1~SP5等蚀变破碎带吻合较好,推测深部高极化部位可能为(热)物源,陡倾状极化体对应为后期热液上升运移的通道(导、赋矿构造)。

p0号剖面布设了14个测深点,由图3中b测深拟断面可见,120、140号点为异常峰值,视极化率分别为8.2%、7.5%,产状近乎直立,对应视电阻率分别为1615Ω·M、2170Ω·M;属中阻髙极化异常。

由测深反演断面可见,浅部高极化异常明显,南东向缓倾,为地表出露铜矿体引起;深部出现两个囊状高极化体,视电阻率体现为中阻(500~1000Ω·M)。

该剖面测深点位处于那箐组灰岩(P2nq)地层,异常部位与三条断裂破碎带(SP3、CP2、CP3)对应良好,推测深部可能赋存较大规模的矿(化)体。

由图3中c剖面曲线可见,在0—52号点视极化率相对平稳,均小于3%;54—90号点,视极化率变化在3%—6%之间;视电阻率变化在330—1200Ω·M之间。

异常峰值位于66号点,视极化率幅值为5.5%,异常宽度较大,属中阻高极化异常。

该剖面布设了14个测深点,由测深拟断面图可知,在其中间位置深部存在高极化体,且该极化体处于高、低阻的分界部位,推测该处为断裂破碎且赋存矿(化)体。

反演拟断面图更加清晰,浅部与多个蚀变带的位置对应良好,深部存在两处相互连接的囊状中阻高极化体,矿致异常明显。

这三组测深断面,0号剖面与p0、p6相交,p0与p6平行,反演断面显示,浅部异常不甚明显,深部在那箐组灰岩(P2nq)地层均出现了水平囊状的高极化体,且埋藏深度基本一致,为地质找矿工作提供了物探依据。

6结论与建议

(1)通过岩性标本电参数的测定,基本掌握了区内各中主要岩(矿)石的视极化率和视电阻率情况,为解释评价激电异常和视电阻率异常提供了依据。

(2)激电测深反演图件采用的是一维自动迭代与二维自动反演相结合的方

法。

通过对以上断面图的分析可见,在该地段选择对称四极装置做激电测深,工作方法比较合理。

反演效果显示三组地电断面深部异常特征对应的比较好,起到了相互印证的作用,并大致判断出极化体的倾向、规模、埋藏深度,以及断裂构造的位置。

该地区矿体多赋存在于断裂破碎带内,为寻找深部矿(化)体提供了依据。

(3)测深点的布设呈“≠”不等号形状,且均垂直异常区、已知矿体及蚀变破碎带,布设的较为科学合理,对深部那箐组(P2nq)灰岩地层的空间分布状态有了一个宏观的认识,也对以后开展电法工作积累了宝贵经验。

(4)由于工作区的地形比较复杂,对称四极装置采用的供电极距AB/2最大为1000m,这样限制了其勘探深度,也使得部分地段深部异常尚未闭合。

为在地下空间能取得更好的物探效果,建议在该区使用不同的物探方法相结合,比如可选用可控源CSAMT、EH4等,然后在此基础上开展钻探、测井工作。