挑战者号航天飞机

- 格式:docx

- 大小:197.59 KB

- 文档页数:12

“挑战者”号航天飞机简介“挑战者”号是美国研制的第二架航天飞机。

与第一架航天飞机“哥伦比亚”号相比,它在结构、材料和设备方面都有一些改进:“哥伦比亚”号不装燃料时重量为75吨,“挑战者”号由于使用了改进的内部燃料箱,重量比“哥伦比亚”号减轻4。

5吨,因而能装载更多货物;防热瓦有所改进,采用了新型的加固砖瓦片。

此外,宇航员的座椅、着陆系统、仪表盘都有所改进。

“挑战者”号的首航,曾由于某些技术问题由原定的1983年1月20日推迟到1983年4月4日至4月9日。

“挑战者”号首航共完成了两项主要任务:发射一颗重两吨半的“跟踪和数据中继”卫星;宇航员斯托里·马斯格雷夫和唐纳德·彼德森进行第一次“太空行走”。

他们走出“挑战者”号的座舱,于失重情况下在敞开的货舱里,系上安全带行走和活动了近4小时。

“挑战者”号于1983年6月和8月,又进行了第二、三次飞行。

在第二次飞行时,把美国历史上的第一位女宇航员萨利·赖德送上了太空。

美国的第一位黑人宇宙员布卢福德空军中校,是在第三次飞行时进入太空的。

1985年4月29日第一位美籍华裔科学家王赣骏博士参加了“挑战者”号的第七次飞行,并负责失重状态下流体动力学的研究。

1986年1月28日的飞行,是“挑战者”号的第十次飞行。

在以前的飞行中,“挑战者”号曾出现过一些故障,其中85年7月29日第八次飞行时的事故最为严重。

当时,“挑战者”号以佛罗里达升空后不久,机上的三个发动机中的一号主机突然提前停机,宇航员及时启动了机身上的另一个小发动机,才使航天飞机进入地球低轨道,比原定的轨道低了128公里。

一般情况下,航天飞机每次飞行后,经过二至四周的检修,就又可以重新发射升空,可以反复使用100次。

案例分析——“挑战者”号事件"挑战者"号航天飞机的失事在全世界造成了不小的轰动,美国政府对此事件委任了专门的调查团进行调查。

"挑战者"号事件的直接原因是右部火箭发动机上的两个零件联接处出现了问题,它直接导致了喷气燃料的热气泄露。

调查表明,对于该事件的发生技术上原因是必然存在的。

虽然承建商在说明书中指出有关禁止条件,但是,萨科尔公司和宇航局的工程师并没有对问题提出任何质疑甚至根本就忽视这样的细节。

直到发射后问题明显的表现出来,所有人员只能抱以希望相信能够安全飞行,或者认为不能因为飞行而中止项目的进行。

"挑战者"号的失事是对技术提出的警告,产品必须经过合格验收才能应运。

然而。

"挑战者"号失事真正原因是在决策上。

不论是发射前的准备,还是发射的过程,以至发射后对问题的分析,决策都存在严重的问题。

在早期的飞行实验中,一些工程师开始注意到腐蚀的影响。

但是他们并没有从宇航局和萨科尔公司那里得到任何支持。

甚至在为解决密封圈的腐蚀问题会议上,宇航局高级官员科尔斯特将它定为一次毫无意义的会议。

正是由于领导的有限见识和经历,他们在估计事件发生的概率、探寻行为产生的原因以及估量情况的风险大小时最容易发生错误,导致了他们在决策中所用的指导他们做出判断的策略过于简化。

对决策中的认知偏见是问题之一。

20世纪80年代早期,人们对宇航局的做法是否有道理存在很多争议。

宇航局当局在为制造宇航飞机选择制造商时过于草率。

其次,在后来出台的《空间站宇航员安全选择研究》中我们看到了问题的来源:消除和控制威胁而不是采取挽救措施的趋势得到发展。

如此决策是领导者的严重失误。

对于这次决策存在另外的一个问题就是:决策的不确定性。

人们总是倾向在获取好处是避免冒风险,在回避损失时则较甘于冒险。

在"挑战者"号发射的前6个月的时间,萨科尔公司和宇航局曾对航天飞机重新改造做了一次预算,然而其飞行实验仍在继续进行。

挑战者号追思教案:纪念英勇逝去者纪念英勇逝去者1986年1月28日,挑战者号航天飞机发生灾难,这是美国宇航局(NASA)历史上最黑暗的一天。

七名宇航员的牺牲打破了太空探索的神话,给人类间接展示了太空探索的风险,同时也提醒了人类要对科技发展和安全预研做好充分的考虑。

30多年过去了,我们到底该如何纪念他们?如何向他们致敬?今天,我们将从教案的角度来探讨。

一、关于挑战者号事件1986年1月28日,美国国家航空航天局的挑战者号航天飞机在首次执行升空任务后不久,在起点附近高度约15公里处发生爆炸,全部七名机组成员因此遇难。

当时,挑战者号的主要任务是将一台卫星送入轨道。

事故过后,NASA紧急查明事故时间和原因,并对事故展开现场调查,最终确定为“O形环失效”,这是由于此前的低温和其他因素引起硅橡胶失效所致。

NASA还在事故发生后实行了相关改进措施,以保证类似事件不再发生。

二、挑战者号事件对教育的影响事故揭示了工程技术与人类因素之间的紧密关系。

这对教育教学提出了新的思考和要求。

们应当让学生了解挑战者号航天飞机爆炸事件的来龙去脉,特别是晶体观察板这一技术缺陷,让学生明确在科技发展的道路中,安全要位于技术发展的前列。

在课堂上不妨设置相关的任务,如组织学生自主阅读相关文献,了解挑战者号事件的背景信息、意义和教育启示;或者以挑战者号航天飞机事件为切入点,组织学生探讨有效解决工程技术和人类因素之间的紧密关系等。

三、教案设计为响应NASA纪念挑战者号七名罹难宇航员30周年而提出的教育计划,本教案将会为教师们提供一些授课思路与方法。

该教案针对九年级语文课程安排,教学时间一周。

本教案旨在让学生了解挑战者号航天飞机事件所揭示的安全问题,并同时剖析科技发展与安全要素的深入联系。

1.理解挑战者号航天飞机的技术缺陷教师可以通过画图,向学生详细展示挑战者号航天飞机及其各种设备的工作原理。

同时,结合数据分析和图形展示,讲解晶体观察板技术问题,并向学生详细阐述缺陷的发生原因和可能带来的后果。

挑战者号航天飞机报告爆炸是由一个失效的圆形密封圈所致航天飞机——没有任何一种飞机能像它一样另全世界屏住呼吸,它由250万个零件组成,可以说是最精密的航天器,它比宇宙飞船更强大,一对机翼让它成为地球与太空之间最自由的飞行者。

但是什么让它屡遭劫难,又是什么让它仍难而上?航天飞机1981年哥伦比亚号航天飞机的出现让人们大吃一惊,因为它与过去人们所熟悉的宇宙飞船截然不同,样子就像喷气式飞机,许多年来人们一直梦想拥有这种可以像普通飞机一样飞翔的航天器。

哥伦比亚号航天飞机挑战者号航天飞机在爆炸之前,已经进行过了10次飞行,这也是美国历史上航天飞机的第25次飞行,此前,航天飞机从未发生过事故,美国人认为航天飞机是绝对安全的,以至于在其内部的航天员不需要穿着航天服,甚至在航天飞机上没有配备任何逃生机构。

挑战者号航天飞机挑战者号航天飞机结构挑战者号航天飞机是美国继哥伦比亚号航天飞机之后的第二架航天飞机,这具庞然大物高56米,重1600多吨。

我们通常所说的航天飞机实际上只是它的轨道器,它最大的部件是外挂燃料箱,里面装了600吨液氧和液氢燃料,左右两个助推火箭,每个装有450多吨固体燃料。

如此多的高能燃料堆聚在一起,简直就是一个巨型炸弹。

航天飞机整体示意发射前遇到问题1986年1月28日,挑战者号航天飞机进入起飞前倒计时阶段,但那天的天气却出奇的冷,60多米高的发射塔塔架上结下了长长的冰锥,最长的有30多厘米长,一旦在发射过程中坠落撞击到轨道器,那将是灾难性的后果。

但对于这种显而易见的问题,从凌晨1:35分开始派人几次进行检查清理,直到上午10:30分,工作人员已将发射塔上的冰块全部处理干净。

发射塔冰锥针对寒冷的天气,美国航空航天局召开了紧急会议,一些专家对发射提出了反对意见,因为航天飞机从没有在这么冷的天气进行点火。

当天夜里温度曾降到-5℃,这种情况航天飞机上的某些部件很有可能因为不耐低温而产生故障。

但是专家们同样不情愿看到发射被再次取消,应为挑战者号因为天气等原因已经推迟了5次,已经耽误了 *** 既定的航天计划。

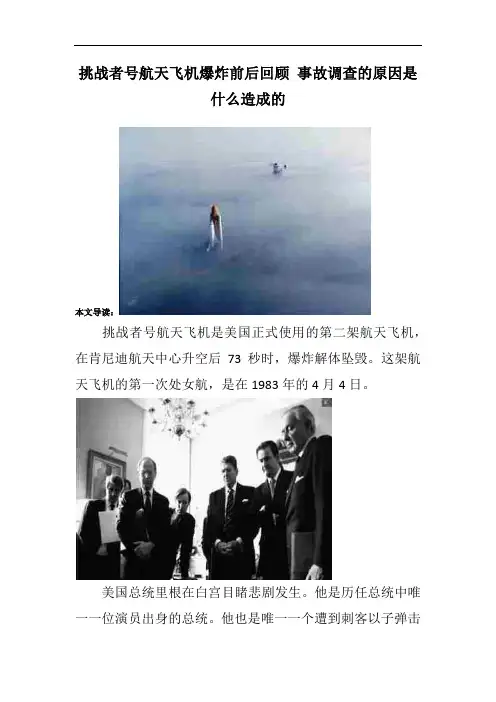

挑战者号航天飞机爆炸前后回顾事故调查的原因是什么造成的本文导读:挑战者号航天飞机是美国正式使用的第二架航天飞机,在肯尼迪航天中心升空后73秒时,爆炸解体坠毁。

这架航天飞机的第一次处女航,是在1983年的4月4日。

美国总统里根在白宫目睹悲剧发生。

他是历任总统中唯一一位演员出身的总统。

他也是唯一一个遭到刺客以子弹击中(1981年3月30日)而得以存活的美国总统。

这是它的第九次发射,也是最后一次。

这是当时结冰现象。

喷射着火焰的“挑战者”号飞向天空,一切看起来非常顺利,但灾难很快就要发生悲剧发生了,爆炸绚丽如烟花,人类航空史上的悲剧。

后来的调查表明:爆炸是因其右侧固体火箭助推器(SRB)的O 型环密封圈失效造成。

“挑战者”号发射升空。

当时,美国人带着期待观看发射,但最后看到的却是一场可怕的灾难1986年1月28日发生的“挑战者号”航天飞机爆炸事件是美国历史上仅有的两次航天飞机灾难事件中的第一次,另外一次是2003年2月1日发生的哥伦比亚号航天飞机爆炸解体事件。

七位英雄。

前排从左往右:迈克尔·史密斯、迪克·斯科比、罗纳德·麦克奈尔。

后排从左往右:埃利森·奥尼祖卡、克丽斯塔·麦考利夫、格雷戈里·贾维斯、朱迪恩·伦斯尼克。

我们悼念七位英雄的最好方式就是,使人类将来的太空飞行计划更加安全遇难的宇航员克丽斯塔·麦考利夫是太空教学计划的第一名成员,她原本准备在太空中向学生授课。

“挑战者号”航天飞机的残骸被送到肯尼迪航天中心的物流设施中进行调查研究,事故发生三年之后,NASA才进行了另一次航天飞机发射任务。

但是,这一现实并不意味着,人们就不再追寻太空梦想。

2011年1月27日,约翰逊航天中心的宇航员纪念林,有人摆放了这个花圈。

美国挑战者号航天飞机失事原因

1.美国挑战者号航天飞机发射前一晚,一名工程师向负责固体燃料箱的公司建议停止

发射,理由是气温过低会导致固体燃料箱底部的o形环密封性下降,从而导致燃料泄漏,他提供了上一次发射的固体燃料箱o形环被烧焦的图片作为证据,但是固体燃料箱的公司没有采纳他的建议。

2.发射前释放气象气球探测风力,但是气象气球实际上顺风漂流了60公里,没有得到

准确的风力信息。

3.发射点火后,火箭未离开由于火箭摆动发生共鸣和低温原因,发射架时固体燃料箱

o形环松动,有少量燃料泄漏并冒出黑烟,但是2.6秒后由于燃烧产生的铝渣堵住了缝隙,泄漏停止,如果持续泄漏那么火箭在发射架上就会爆炸。

4.升空爆炸前几秒钟,遭遇强风,火箭摆动,铝渣离开缝隙,燃料开始泄漏,升空73

秒后火箭爆炸解体,乘务舱并未炸毁,至少三名宇航员打开了自身的氧气系统,但是2分钟后乘务舱以高速坠入大海,全部遇难。

5.建议停止发射的工程师离开了公司,女教师的父母永远的失去了女儿,七名宇航员

的家人陷入悲痛。

挑战者号航天飞机灾难于美国东部时间1986年1月28日上午11时39分(格林尼治标准时间16时39分)发生在美国佛罗里达州的上空。

挑战者号航天飞机升空后,因其右侧固体火箭助推器(SRB)的O型环密封圈失效,毗邻的外部燃料舱在泄漏出的火焰的高温烧灼下结构失效,使高速飞行中的航天飞机在空气阻力的作用下于发射后的第73秒解体,机上7名宇航员全部罹难。

挑战者号的残骸散落在大海中,后来被远程搜救队打捞了上来。

这次灾难性事故导致美国的航天飞机飞行计划被冻结了长达32个月之久。

在此期间,美国总统罗纳德·里根委派罗杰斯委员会对该事故进行调查。

罗杰斯委员会发现,美国国家航空航天局(NASA)的组织文化与决策过程中的缺陷与错误是导致这次事件的关键因素。

NASA的管理层事前已经知道承包商莫顿·塞奥科公司设计的固体火箭助推器存在潜在的缺陷,但未能提出改进意见。

他们也忽视了工程师对于在低温下进行发射的危险性发出的警告,并未能充分地将这些技术隐患报告给他们的上级。

罗杰斯委员会向NASA提出了9项建议,并要求NASA在继续航天飞机飞行计划前贯彻这些建议。

在该事故中遇难的宇航员克丽斯塔·麦考利夫是太空教学计划的第一名成员。

她原本准备在太空中向学生授课,因此许多学生观看了挑战者号的发射直播。

这次事故的媒体覆盖面非常广:一项研究的民意调查显示,85%的美国人在事故发生后一个小时内已经听闻这次事件的新闻;挑战者号灾难也成为此后工程安全教育中的一个常见案例。

挑战者”号航天飞机七位机组人员(前排从左至右):麦克.史密斯,迪克.斯科比,罗恩.麦克奈尔;(后排)埃利森.鬼冢,克利斯塔.麦考莉芙,格雷戈里.贾维斯,朱迪恩.雷丝妮克。

这是挑战者号航天飞机的第10次飞行,也是美国宇航局实施的第55次载人航天飞行。

机舱里共有7名航天员,包括指令长弗朗西斯、驾驶员迈克尔以及飞行任务专家鬼冢、朱迪斯和罗纳德。

另外两名乘员不是专职的宇航员,格里高利曾是专门从事卫星设计的空军工程师,克里斯塔小姐则是美国一所中学的普通教师,她将在太空向美国几百万中学生讲授两节太空课。

美“挑战者”号航天飞机升空后爆炸美“挑战者”号航天飞机升空后爆炸选自1986年1月30日《人民日报》。

七名宇航员全部遇难里根总统表示哀悼张允文本报华盛顿1月28日专电记者张允文报道:今天上午美国东部标准时间11点38分,“挑战者"号航天飞机在升空约1分12秒后突然爆炸,机上七名宇航员全部罹难.这是美国宇航史上最严重的一次事故,是美国进行的56次载人宇宙飞行活动中发生在空间的第一次大灾难.1967年发射“阿波罗"飞船时曾经发生过发射台上的爆炸,造成三名宇航员丧生.“挑战者”号在卡纳维拉尔角发射基地起飞后,以三倍于音速的速度升到佛罗里达五万英尺的蓝天时发生爆炸。

爆炸后,航天飞机变成熊熊燃烧的巨大火球,拖着长蛇般的、然后分叉的火焰和黄白色浓烟坠入距发射地点20英里外的大西洋。

燃烧着的飞机碎片散落在广阔的海面,持续了一个小时.这架耗资12亿美元的航天飞机失事后,美国全国上下极为震动,人们几乎中断了一切活动,等待有关这场灾难的详细消息。

各大电视网作了整天的特别报道。

华盛顿和全国各地下半旗致哀.纽约市通常灯火辉煌的帝国大厦今晚熄了灯火,以示哀悼.里根总统在白宫内电视机旁看到爆炸时“震惊得一语不发”,里根夫人失声喊道:“天哪,不可能!”在同国会领袖们商议之后,里根决定把原定于今晚发表国情咨文讲话的时间推迟到下星期二,并派布什副总统前往佛罗里达太空中心慰问死难者家属。

正在开会的众议院中断了会议并随即宣告休会.华盛顿大教堂响起了哀悼死难者的钟声.今天在卡纳维拉尔角太空中心观看发射实况的观众目击这一悲剧时,由震惊而转为悲痛,不少人失声痛哭。

今天晚上,里根总统在向全国发表的电视讲话中,对七名宇航员不幸罹难表示哀悼.他把这一事件称为“全国的损失”。

他说:美国将继续对宇宙进行探索,将有更多的航天飞机和宇航员进入太空。

在今天下午举行的记者招待会上,美国宇航局官员宣布,已成立临时的调查小组,立即着手初步的调查,日内将组成正式的调查委员会,对这一事件进行全面的调查。

对“挑战者”号航天飞机失事的哀悼和纪念1月20日当天,联合国和许多国家的领导人纷纷发表讲话或致电里根总统,对“挑战者”号航天飞机不幸失事表示同情和哀悼。

联合国秘书长佩雷斯·德奎利亚尔向里根总统发出言语切切的唁电:全世界都将为在开拓人类知识边疆中的这一悲剧的牺牲而万分悲痛。

联合国安理会获悉这一个消息时正在开会,会议似乎是理所当然地就中止了。

大会的全体成员默哀三分钟后,本届联大安理会主席李鹿野代表安理会发表讲话:“对美国航天努力中出现的这一机毁人亡事件感到十分悲痛。

”苏联莫斯科的居民大多是通过电视台首先得到这一噩耗的,惊愕使他们久久地沉默,1月的寒风席卷着冰天雪地的城市。

苏联官方迅速发出慰问电,并迅速做出决定,把苏联人在空间探索中发现的金星上的火山口上的两个以美国“挑战者”号的殉难者、女教师麦考利夫和另一名女宇航员雷斯尼克的名字命名,以表示深切的哀悼和永恒的纪念。

细雨霏霏的英国伦敦,人们的心情晦暗着像恶劣的天气一样。

撒切尔首相的致哀电发出后,广播电视都纷纷给予了报道。

舰队街空前忙碌,报馆的编辑室纷纷撤下原来的头条,换上最新消息。

印刷厂机器飞转,《号外》、《快报》飞速地被印制出来。

中国北京,1月29日晚七时,中央电视台的《新闻联播》节目首次破例打乱编排次序,把“挑战者”号失事的消息放在了头条位置。

国家主席李先念当即打电报给里根总统,对宇航员不幸遇难表示哀悼。

1月31日,休斯敦航天中心隆重举行了有15000人参加的追悼大会。

里根总统和夫人南希同死难者家属坐在第一排。

乐队奏起了《美丽的阿美利加》乐曲,人们的心头像压着沉重的铅石……在麻省的弗雷明汉州立大学,升起了七个黑色气球。

当年,克里斯塔·麦考利夫曾在这所大学取得学位。

一千多教职员和学生为她举行了追悼会。

弗雷明汉中学教员查尔斯·斯波萨托说:“麦考利夫将永垂不朽,因为她活在人们的心中。

”康科德中学的校园里,一株槭树上挂着一面崭新的美国国旗和七只圆球。

the call of the challenger课文翻译摘要:1.介绍《挑战者号》课文背景2.课文主要内容概述3.文章中涉及的挑战者号航天飞机事件4.挑战者号宇航员们的勇敢与牺牲5.事件对美国航天事业的影响6.事件对世界航天事业的影响7.总结与启示正文:【介绍《挑战者号》课文背景】《挑战者号》是一篇描述1986年美国挑战者号航天飞机(Challenger)爆炸事故的课文。

该事件是航天史上的一次重大悲剧,对美国乃至世界航天事业产生了深远的影响。

【课文主要内容概述】1986年1月28日,美国挑战者号航天飞机在发射后73秒突然爆炸,导致机上7名宇航员全部丧生。

事故原因经调查发现,是由于航天飞机右侧固体火箭助推器(SRB)的密封圈在低温环境下失效,导致燃料外泄,进而引发爆炸。

【文章中涉及的挑战者号航天飞机事件】挑战者号航天飞机是美国国家航空航天局(NASA)研发的一款可重复使用的航天飞机,用于执行太空任务。

在事故发生前,挑战者号已完成9次成功飞行。

然而,1986年1月28日的第10次飞行却成为了它的最后一次。

【挑战者号宇航员们的勇敢与牺牲】机上的7名宇航员分别是:机长弗朗西斯·R·麦克坎德雷斯(FrancisR.Scobee)、飞行员迈克尔·J·史密斯(Michael J.Smith)、朱迪·弗罗斯特(Judith A.Resnik)、罗纳德·M·麦克奈尔(Ronald M.McNair)、埃利森·O·奥利里(Ellison S.Onizuka)、鬼冢承次(Nikolai M.Thagard)和斯图尔特·R·罗杰斯(Stuart R.Roosa)。

他们在面对生死考验时,展现出了极大的勇敢与专业精神,成为了航天史上的英雄。

【事件对美国航天事业的影响】挑战者号事故使美国航天事业遭受重创,NASA陷入信任危机。

五个经典沟通案例分析1.经典案例一:NASA挑战者号航天飞机爆炸事故1986年1月28日,美国航空航天局(NASA)的挑战者号航天飞机在发射台上爆炸,导致所有七名宇航员遇难。

此次事故的原因之一是沟通不良,决策者没有充分了解工程师们对于低温天气条件下航天飞机安全性的担忧。

在发射前,工程师们提出了一份涉及O形密封圈在低温天气下容易失效的报告,但这份报告在决策层和相关官员之间沟通时遭到轻视。

工程师们没有能够有效地将自己的担忧传达给决策层的人员,并在最终的决策中被忽视了。

这个案例展示了沟通在决策过程中的重要性。

如果工程师们能够更好地与领导层沟通并表达他们的担忧,或许事故可以避免。

2.经典案例二:乌克兰航空PS752坠机事件2024年1月8日,乌克兰航空一架客机在伊朗被击落,造成176人死亡。

乌克兰航空初步认定这起事件为意外,但随后国际社会的压力以及证据的增加,使得乌克兰航空公开了其客机很可能是被伊朗导弹击落的认同。

这个案例中,乌克兰航空公开初步的认定结果进一步误导了公众和国际社会,他们没有等到更多的证据确认而做出武断的结论。

这导致了混乱和误解,并最终迫使乌克兰航空改变了他们的说法。

这个案例反映了沟通的重要性,特别是在敏感事件中。

正确而准确地沟通信息对于建立公众信任和解决问题至关重要。

3.经典案例三:华为5G技术全球扩张华为作为中国最大的电信设备和服务供应商之一,面对全球范围内对其5G技术的担忧和质疑。

许多国家和机构担心华为设备的安全性和其与中国政府之间的关系。

华为采取了积极主动的沟通策略,向全世界公开透明地展示了其产品的安全性,并邀请国际专家进行审查和验证。

华为还主动与各国政府和公司合作,以建立可信赖的安全保障机制。

这个案例展示了沟通在解决复杂问题时的重要性。

华为采取了开放和透明的沟通策略,以建立信任和消除质疑,最终成功推动了其在全球的5G技术扩张。

4.经典案例四:苹果公司与FBI的加密争端这个案例反映了在隐私和安全之间权衡的问题。

“挑战者”号航天飞机爆炸在人类载人航天史上,伴随着运载火箭发射成功时那一次次憾人心魄的壮丽腾飞景象,也有过发射失败火箭凌空爆炸时令人痛心的镜头。

其中,美国航天飞机“挑战者”号的爆炸惨剧,要算是人类载人航天史上最为惨重的飞行事故。

1986年1月28日,在美国肯尼迪航天中心的发射场上,挂满了冰凌的“挑战者”号航天飞机迎着凛冽的寒风,矗立在当年发射过“阿波罗”登月飞船的39号发射阵地上。

由于天气奇冷,加上各种意外故障,航天飞机已连续数天推迟发射。

然而,罕见的低温并没有减少美国公众的热情,成千上万来自全国各地的人们远远站在看台上,期盼着美国航天飞机的第25次升空。

同时,世界各地更多的人们则正坐在电视机前,准备收看“挑战者”号发射时的壮景。

发射指挥员开始倒计数:“10,9,8……3,2,1,发射!”上午11时38分,随着倒计数的结束,运载火箭的主发动机发出震耳欲聋的轰鸣声,火箭背负着“挑战者”号航天飞机宛如一条火龙一般腾空而起,直上云天。

顿时,发射场的看台上掌声雷动,欢呼如潮。

这是“挑战者”号航天飞机自1983年4月4日首飞后的第10次飞行,也是美国宇航局实施的第55次载人航天飞行。

在航天飞机的机舱里,共有7名航天员。

他们是指令长弗朗西斯、驾驶员迈克尔、飞行任务专家鬼冢、朱迪斯和罗纳德。

另外,还有两名乘员组的乘员,但他们不是专职的宇航员,一位是格里高利,另一位是克里斯塔。

格里高利曾是专门从事卫星设计的空军工程师,克里斯塔小姐则是新罕布尔什州康科德中学从事教学工作的普通公民,按计划她将在太空向美国几百万中学生讲授两节太空课。

作为“挑战者”号的乘员,他们在此次飞行任务中除了要施放一颗高度机密的军用卫星之外,还要将大量的观察仪器送入太空。

当“挑战者”号升高到5790米时,它的速度超过了音速,在达到被专家们所说的“最大动压”之前,计算机已将3台主发动机减到全速的65%,以避免航天器穿过高空湍流区时因外壳过热而支离破碎。

挑战者号航天飞机是美国正式使用的第二架航天飞机。

开发初期原本是被作为高拟真结构测试体(high-fidelity Structural Test Article,因此初期机身代号为STA-099),但在挑战者号完成初期测试任务后,被改装成正式的轨道载具(Orbiter Vehicle,因此代号改为OV-099),并于1983年4月4日正式进行任务首航。

1986年1月28日,挑战者号在进行代号STS-51-L的第10次太空任务时,因为右侧固态火箭推进器上面的一个O形环失效,导致一连串的连锁反应,并且在升空后73秒时,爆炸解体坠毁。

机上的7名宇航员都在该次意外中丧生。

命名来源美国的航天飞机都是以早期的研究船名作为命名,因此挑战者号的命名由来也不例外,自1870年代航行于大西洋与太平洋上的英国海军研究船挑战者号(HMS Challenger),除此之外,“挑战者”这名字,也曾经被拿来命名阿波罗17号(Apollo 17)的登月模组。

建造历程STA-0991972年7月26日- 签约1975年11月21日- 开始乘客舱模组的结构组装1976年6月14日- 开始后段机身的结构组装1977年3月16日- 机翼自格鲁曼(Grumman)公司送抵位于加州棕榈谷(Palmdale, CA)的洛克威尔工厂1977年9月30日- 开始最后组装1978年2月10日- 完成最后组装1978年2月14日- 在棕榈谷驶出棚厂,正式亮相OV-0991979年1月5日- 签约1979年1月28日- 开始乘客舱模组的结构组装1980年11月3日- 开始最后组装1981年10月23日- 完成最后组装1982年6月30日- 在棕榈谷驶出棚厂,正式亮相1982年7月1日- 以陆运方式将航天飞机自棕榈谷送至爱得华1982年7月5日- 空运至肯尼迪太空中心(Kennedy Space Center,KSC)1982年12月19日- 进行飞行准备点火1983年4月4日- 首次飞行(STS-6)研究工程航天飞机本身虽然是一种需要承受极大外力的飞行工具,但它同时也需要尽可能的减轻本身重量,因此几乎整架机身的每一部分,都负担了非常大的结构应力。

但考虑到当年的计算机技术有限,工程师们并没有把握光靠软件仿真就能将航天飞机在受到机械负荷与热负荷情况下的表现,计算到非常精准的程度。

除此之外,挑战者号的机翼部分也经过相当程度的改良与强化,这些参考数据全来自它先前所进行的那些实机测试。

最后,在驾驶舱中加装上两具抬头显示器(HUD)之后,挑战者号的改装工程遂告一段落,整架航天飞机的空重为70552公斤,加上主发动机后重79500公斤,比哥伦比亚号航天飞机约轻了1311公斤。

挑战者号飞行次数:10次,绕行地球:987圈,在太空中总共停留69天。

挑战者号太空舱(STS Challenger,STS是太空运输系统Space Transportation System 的缩写,是美国官方对于太空舱这种设备的正式称呼)是美国航空太空总署(NASA)旗下正式使用的第二架太空舱。

开发初期原本是被作为高拟真结构测试体(high-fidelity Structural Test Article,因此初期机身代号为STA-099),但在挑战者号完成了初期的测试任务后,被改装成正式的轨道载具(Orbiter Vehicle,因此代号改为OV-099),并于1983年4月4日正式进行任务首航。

然而很不幸的,挑战者号在1986年1月28日进行代号STS-51-L的第10次太空任务时,因为右侧固态火箭推进器(Solid Rocket Booster, SRB)上面的一个O形环失效,导致一连串的连锁反应,并且在升空后73秒时,爆炸解体坠毁。

包括太空仓本体与当时机上的7名航天员,全在该次意外中丧生。

挑战者号在1972年完工启用时,主要的功能并非实际担负往返地球与外太空之间的轨道运具功能,而是美国的建造计划初期,用来测试机身结构安全性的高拟真结构测试体(编号STA-099),由洛克威尔(Rockwell)公司制造,在1978年2月4日送抵洛克希德(Lockheed)42号工厂,开始进行实际的结构测试。

之所以需要这种测试,是因为太空舱本身虽然是一种需要承受极大外力的飞行工具,但它同时也需要尽可能的减轻本身重量,因此几乎整架机身的每一部分,都负担了非常大的结构应力。

但考虑到当年的电脑技术有限,工程师们并没有把握光靠软体模拟就能将太空梭在受到机械负荷与热负荷情况下的表现,计算到非常精准的程度。

为了安全,唯一的解决方法就是用真的太空舱进行测试分析,这也是挑战者号被制造出来的原因。

STA-099在一个由256架油压千斤顶所组成的43吨重测试仪中,进行了为期11个月的测试与分析,这些千斤顶能在836个不同的部位上施加荷重。

在电脑的控制下,能够逼真的模拟出太空仓在发射、爬升、绕行轨道、重返大气层与降落时所受到的各种力量,其中,太空梭主引擎启动时的庞大推力是由三具一百万磅(约450公吨)推力的液压汽缸来模拟。

在洛克威尔公司当初获得的那纸26亿美元合约中,该公司需负责制造一对静态测试体(也就是主推进器测试体MPTA-098与结构测试体STA-099),以及两架初期飞行测试载具(也就是OV-101与OV-102)。

但在1978年达成的一项决议中,决定不将用来作为迫近与降落测试(Approach and Landing Test,ALT)用途的企业号太空舱改装成可以实际使用的的轨道载具,使得真正可以执行任务的轨道载具剩下了哥伦比亚号而已。

因此在1979年1月29日时,NASA与洛克威尔补签了一张合约,将挑战者号(当时编号STA-099)从测试载具的状态改装成真的可以执行太空任务的轨道载具OV-099。

STA-099在1979年11月7日被送回原制造商洛克威尔,改装工程也从那时开始,要将挑战者号由测试用途改装成任务用途的工程规模比较单纯,但挑战者号然然躲不掉整架被拆解开来再重新组装的命运。

这主要是因为,原本的挑战者号上装置的是一个模拟用的乘客舱,因此工程师得将整个太空舱的前半段机身拆开,才有办法取出模拟舱,放入真正有功能的乘客舱模组。

除此之外,挑战者号的机翼部分也经过相当程度的改良与强化,这些参考数据全来自它先前所进行的那些实机测试。

最后,在驾驶舱中加装上两具抬头显示器(HUD)之後,挑战者号的改装工程遂告一段落,整架太空舱的空重为155,400磅(70,552公斤),加上主引擎后重175,111磅(79,500公斤),较哥伦比亚号约轻了2,889磅(1311公斤)。

抬头显示器进行第十次任务时,于升空过程中突然爆炸坠毁。

在实际过程中,挑战者号与另一艘太空梭发现号曾经经过肯尼迪太空中心的改装,以便能够在筹载舱里面载送半人马上节火箭(Centaur Upper Stage)。

配合这点太空舱的筹载舱里需装设额外的管线、通风管与可以监控上节火箭运作的飞行平台,以配合半人马火箭的低温(L02/LH2)推进燃料(大部分的惯性上节火箭(IUS)都是使用固态推进燃料)。

不过,NASA从没有实际进行过用太空舱载运半人马火箭的任务过,而自从挑战者号爆炸坠毁后,有关当局就决定中止这种危险的尝试,毕竟在筹载舱里放了一具装满高爆燃料的火箭,所冒的风险实在太大。

发射爆炸空难录像2012年2月13日消息,据国外媒体日报道,1986年1月28日,“挑战者”号航天飞机在升空后不久发生爆炸,7名机组人员全部遇难。

当时,19岁的太空迷杰弗里-奥尔特用Super 8家用录像机拍摄下可怕的空难瞬间。

空难录像带一直放在一个专门存放家庭录像的盒子里,近25年来一直无人问津。

最近,奥尔特找出了录像带并交给《赫芬顿邮报》。

为了观看“挑战者”号发射,奥尔特专门跑到佛罗里达州的肯尼迪航天发射中心,并特意买了一台Super 8家用录像机,决定将壮观的发射景象永远记录下来。

当时,他所在的拍摄地点距离发射场不到10英里(约合16公里)。

在《赫芬顿邮报》获得的独家录像中,观众们交头接耳,壮观的发射景象让他们陷入兴奋之中。

但令他们没有想到的是,“挑战者”号在发射后73秒发生爆炸,7名机组人员全部罹难。

奥尔特说:“当时,我一心希望能够看到让自己永生难忘的景象。

我确实看到了,但并不是我喜欢看到的景象。

”录像中,人们在还没有发射前就陷入兴奋之中,互相聊天,等待激动人心的时刻到来。

“挑战者”号点火后,人们开始评论发射,言语中难掩兴奋之情。

一名男子说:“太棒了,真酷。

”发射后73秒,“挑战者”号发生爆炸,当时地面上的一些观众还没有意识到发生了什么,一名妇女甚至说“太美了”。

另一段使用家用录像机拍摄的“挑战者”号空难录像也浮出水面。

这段录像是鲍勃-卡曼拍摄的,当时他与家人刚刚结束迪斯尼世界的旅行,正在奥兰多机场。

在发现卡门的录像带前,人们一直认为使用家用录像机拍摄的“挑战者”号空难录像只有一段。

这段录像长4分钟,由杰克-莫斯在位于温特-黑文的家拍摄。

[1]爆炸过程1986年1月28日,卡纳维拉尔角上空万里无云。

在离发射现场6.4公里的看台上,聚集了1000多名观众,其中有19名中学生代挑战号发射升空表,他们既是来观看航天飞机发射的,又是来欢送他们心爱的老师麦考利夫。

1984年,航天局宣布将邀请一位教师参加航天飞行,计划在太空为全国中小学生讲授两节有关太空和飞行的科普课,学生还可以通过专线向麦考利芙提问。

麦考利芙就是从11000多名教师中精心挑选出来的。

当孩子们看到航天飞机载着他们的老师升空的壮观场面时,激动得又是吹喇叭,又是敲鼓。

挑战者号航天飞机在顺利上升:7秒钟时,飞机翻转;16秒钟时,机身背向地面,机腹朝天完成转变角度;24秒时,主发动机推力降至预定功率的94%;42秒时,主发动机按计划再减低到预定功率的65%,以避免航天飞机穿过高空湍流区时由于外壳过热而使飞机解体。

这时,一切正常,航速已达每秒677米,高度8000米。

50秒钟时,地面曾有人发现航天飞机右侧固体助推器侧部冒出一丝丝白烟,这个现象没有引起人们的注意。

52秒时,地面指挥中心通知指令长斯克比将发动机恢复全速。

59秒时,高度10000米,主发动机已全速工作,助推器已燃烧了近450吨固体燃料。

此时,地面控制中心和航天飞机上的计算机上显示的各种数据都未见任何异常。

65秒时,斯克比向地面报告“主发动机已加大”,“明白,全速前进”是地面测控中心收听到的最后一句报告词。

第73秒时,高度16600米,航天飞机突然闪出一团亮光,外挂燃料箱凌空爆炸,航天飞机被炸得粉碎,与地面的通讯挑战者号在升空73秒后爆炸猝然中断,监控中心屏幕上的数据陡然全部消失。

挑战者号变成了一团大火,两枚失去控制的固体助推火箭脱离火球,成V字形喷着火焰向前飞去,眼看要掉入人口稠密的陆地,航天中心负责安全的军官比林格眼疾手快,在第100秒时,通过遥控装置将它们引爆了。