2019-2020年高二语文史记选读之河渠书教案 苏教版.

- 格式:pdf

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:4

河渠书译注【说明】中国古代记述水道的著作,最早的当然要数《尚书·禹贡》。

但是它还不是专记水道,其中有导山、导水两部分。

此外如《管子·水地》、《度地》篇,《山海经》中的山经、海经等,都大体相似。

专门记水道昉自《史记·河渠书》,此例一开,不但正史·地方志将水道列为专节,还出现了如《水经注》那样的专门巨著,蔚成了古代地理书的一个大类,这意义实在非同小可。

《河渠书》的内容特征,首先是它不是对现有河渠做静态描述,如像《水经注》那样,分别记述某水系有某支流,发源某处、流经某地、沿途有何地形、地物、掌故,入于某川、某河、某海等等,而是主要通过河道的开凿、治理过程,阐述人们变水害为水利的伟大斗争。

一般地,这项活动有三部分内容:治理水害、修筑漕渠和灌渠,司马迁以极大的热情和兴趣对许多成功的事实和经验做了详细记述,同时他还怀着满腔郁愤,对于豪门的阻挠、气数等迷信思想的干扰做了揭露,从而对汉代弊政进行了无情的鞭挞。

司马迁为写《河渠书》曾做过大量、长期的实际考察和研究,所以,写来不但真实性强,许多地方三言两语,恰中肯棨。

如写井渠的开凿,是由于“岸善崩”;褒斜道的失败是由于“水湍石”等,都正确反映了该地区的土壤、地形特征。

为写禹迹,他曾沿江、淮、河三大河流最易出事的地段实地踏勘,而后悟出禹为何不迳挽黄河东行入海,反而使它东北流入渤海湾的原因。

他说这是由于自塑方至龙门一段,地势高,水流急,孟津以东地势渐低,落差太大,易生水灾。

所以把它引入鲁西北的高地,以减小水势。

这是一个很少有人提出的问题,司马迁不但提出来,还给了正确的解答。

《夏书》记载:禹治理洪水经历了十三年,其间路过家门口也不回家看望亲人。

行陆路时乘车,水路乘船,泥路乘橇,山路坐轿,走遍了所有地方。

从而划分了九州边界,随山势地形,疏浚了淤积的大河川,根据土地物产确定了赋税等级。

使九州道路通畅,筑起了九州的泽岸,度量了九州山势。

然而还有黄河泛滥成灾,给中国造成很大危害。

2019-2020年高二语文《河渠书》教案(2)苏教版选修《<史记>选读》第一课时教学目标:参考课下注释,依靠工具书,疏通课文,了解文本的内容。

体会司马迁对许多成功的事实和经验的极大的热情和兴趣及对于豪门的阻挠、气数等迷信思想的干扰的揭露,对汉代弊政无情的鞭挞。

教学重点:掌握文中重要的文言虚词、实词及句式,并能翻译浅易的句子。

教学难点:体会司马迁对许多成功的事实和经验的极大的热情和兴趣及对于豪门的阻挠、气数等迷信思想的干扰的揭露,对汉代弊政无情的鞭挞。

教学方法:练习法讨论法教学过程:一、导入中国古代记述水道的著作,最早的当然要数《尚书•禹贡》。

但是它还不是专记水道,其中有导山、导水两部分。

此外如《管子•水地》、《度地》篇,《山海经》中的山经、海经等,都大体相似。

专门记水道昉自《史记•河渠书》,此例一开,不但正史•地方志将水道列为专节,还出现了如《水经注》那样的专门巨著,蔚成了古代地理书的一个大类,这意义实在非同小可。

《河渠书》的内容特征,首先是它不是对现有河渠做静态描述,如像《水经注》那样,分别记述某水系有某支流,发源某处、流经某地、沿途有何地形、地物、掌故,入于某川、某河、某海等等,而是主要通过河道的开凿、治理过程,阐述人们变水害为水利的伟大斗争。

一般地,这项活动有三部分内容:治理水害、修筑漕渠和灌渠。

《河渠书》给我们写了哪些河流的治理过程呢?下面我们来学习它。

二、整体感知文本1、文本按时间顺序写了哪些治水工程?大禹治水西门豹兴水利郑国渠的开凿元光年间瓠子决口――――田鼢及望气用数者以为天意郑大农开凿漕渠――――益肥关中之地河东守番系议绕砥柱开漕运――――河移徙,渠不利御使张汤议通褒斜道以漕――――水湍多石,不能漕庄熊罴议穿洛溉卤地――――水颓挖井渠,未得其饶天子使人塞瓠子决口,下淇园竹为楗天子作歌塞瓠子建宫,复禹旧迹,梁、楚复宁无水灾自是之后,用事者争言水利2、掌握文言词语《第二教材》一填空简答1、2、3三、探讨1、《史记》中的\"八书\",是司马迁创设的八篇分门别类的文化制度史。

高中语文屈原列传教学案第2课时苏教版选修《<史记>选读》教学目标:1. 学习本文记叙和议论相结合的写作方法2. 掌握本课的文言常用实词虚词,整理文中的文言知识3. 了解屈原的生平事迹,学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德教学设想:1.利用预习提示,引导学生整理文言知识,提高阅读文言文的能力;2.分析本文记叙、议论相结合的写作特色,体会作者寄寓的思想感情。

教学时教四课时教学过程第一课时教学要点借助“预习提示”,圈点重要文言知识,整体感知课文的内容和结构。

教学步骤:一、导入新课《屈原列传》节选自《史记·屈原贾生列传》,是一篇风格独特的人物传记。

《史记》是我国第一部记传体的通史,记载了上起传说中的黄帝,下迄汉帝太初四年共约3000年的历史,分本纪、世家、列传、书、表五种体裁。

列传用以记帝王以外的人的事迹。

司马迁大约因为屈原、贾谊都是文学家,又都怀才不遇,遭受贬谪,贾谊写的《吊屈原赋》又引起他的感慨,因而将屈原、贾谊合写一传。

秦朝以前的古书都没有记载屈原的生平事迹,《史记》这篇传记,是记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。

作者司马迁景仰屈原的品格,和屈原一样,他遭遇不平,满腔悲愤,因而在记传中倾注了自己的思想感情,形成了夹叙夹议的独特风格。

我们在学习时要注意仔细体会。

二、简介作者司马迁司马迁,字子长,西汉伟大的史学家、文学家。

司马迁继父任太史令,后因李陵一案致罪下狱,受宫刑。

司马迁为完成《史记》,隐忍苟活。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》。

三、文题讲解《史记》,西汉司马迁著。

上起传说中的黄帝,下迄汉武帝时代,共三千多年的历史。

全书130篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。

《史记》开创了我国纪传体史书的体例,是我国第一部纪传体史书(通史)。

书中记述了历代政治、经济、文化各方面的情况及帝王、公侯、将相和其他重要人物的事迹,不仅具有极高的史学价值,也是一部优秀的史传文学作品汇编。

《史记选读》之《河渠书》教案(苏教版高二选修教案设计)共3篇《史记选读》之《河渠书》教案(苏教版高二选修教案设计)1《史记选读》之《河渠书》教案(苏教版高二选修教案设计)一、教学背景分析1. 教材选用理由本教案所选用的教材是《史记选读》中的《河渠书》,其选用原因在于该篇历史文献具有较高的历史价值和文化价值,有助于学生理解当代中国经济与社会发展的历史根源、文明传承和历史演变。

2. 教学对象分析该教案面向的是苏教版高二学生,他们已经学过历史基础知识,对历史和文化有一定的认识,但是对于历史文献的阅读和理解还存在一定的困难。

3. 教学目标1)学生能够了解《河渠书》的背景、内容与特点等相关知识,了解《河渠书》的历史价值和文化价值;2)学生能够通过分析《河渠书》体现出的水利建设与社会发展的关系,探究古代水利建设的重要性与现代水利建设的发展趋势;3)学生能够通过阅读《河渠书》中的文字描述和图表,了解古代水利建设的技术原理和实用方法;4)学生能够综合运用历史知识、文学知识、地理知识和社会科学知识,全面认识和评价《河渠书》的重要性和意义,从中汲取历史和文化的营养和启示,培养综合素质。

二、教学内容设计1. 教学内容梳理本教案的教学内容主要包括以下方面:1)《河渠书》的背景及其历史价值和文化价值;2)水利建设与社会发展的关系;3)古代水利建设的技术原理和实用方法;4)全面认识和评价《河渠书》的重要性和意义。

2. 教学过程设计1)导入环节通过问题导入的方式带入课题:“水是生命之源,水利工程是人类智慧的结晶。

如果没有水,就没有人类的生存和发展。

在中国古代的历史长河中,水利工程发挥着怎样的关键作用?你听说过《河渠书》吗?它对中国古代灌区水利建设的发展有怎样的贡献?”2)讲授环节2.1 了解《河渠书》的背景及其历史价值和文化价值通过综合解析、图文并茂的讲解方式,介绍《河渠书》的背景、作者、内容和特点,深入剖析其历史价值和文化价值。

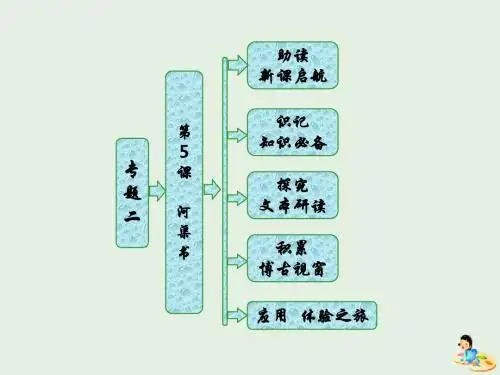

第5课河渠书——一部治水史核心素养目标 1.语言:掌握文中涉及的文言知识。

2.思维:认识司马迁写此书的用意及体现出的科学精神。

3.文化:认识我国古代水利治理对国计民生的意义。

学法点拨《史记》中的“八书”是司马迁创设的八篇分门别类的文化制度史。

《河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况。

全文通过河道的开凿、治理等25件史实,阐述了人们变水害为水利的伟大斗争。

同学们可能会因为它是写水利的,学之较难,又是自读文章而忽视它,甚至不去读它。

这都是不可取的,要知道,司马迁写此文是做过大量的、长期的实地考察和研究的,不仅真实性强,而且投入了极大的热情和兴趣,甚至满腔悲愤。

因为他对治水的重要性有明确的认识。

因此,同学们学习此文,不仅可以了解古代水利知识,认识到人们变水害为水利的伟大斗争,其中的成功和经验,其中的失败和教训,进而认识到水利在中国历史上政治工作中的重要性,它关系到国计民生,甚至国运,还可以认识到司马迁对水利重要性的明确认识和深切关注,体会到他的科学调查精神及文字后的民生情怀。

本文难,难在作者写了大量的古地名和山川名称,它们令我们陌生。

除此之外,本文文字流畅,活跃着大量常见的文言词语,可读性很强,是提高我们文言文阅读能力的好文章。

诗美晨读河复(并序)①苏轼煕宁十年秋,河决澶渊,注巨野,入淮泗,自巨魏以北皆绝流而济,楚大被其害。

彭门城下水二丈八尺,七十余日不退,吏民疲于守御。

十月十三日,澶州大风终日,既止。

而河流一枝已复故道。

闻之喜甚,庶几可塞乎!乃作河复诗,歌之道路,以致民愿,而迎神休②,盖守土者之志也。

君不见西汉元光元封间,河决瓠子二十年③,巨野东倾淮泗满,楚人恣食黄河鳣。

万里沙回封禅罢④,初遣越巫沉白马。

河公⑤未许人力穷,薪刍⑥万计随流下。

吾君盛德如唐尧,百神受职河神骄,帝⑦造风师下约束,北流夜起澶州桥。

东风吹冻收微渌⑧,神功不用淇园竹。

楚人种麦满河淤,仰看浮槎栖古木⑨。

[注]①作者此年改任徐州,四月到任,七月就遇到这一场巨大的水患,计自七月十七日黄河决堤,八月二十一日水到了徐州城下,至十月五日水退,在这些日子里,他率领徐州的官吏、士卒、人民,大力地防守,抢救了徐州全城的生命财产。

李将军列传无缘封侯的飞将军——李广李广(?—前119),陇西成纪(今甘肃静宁)人,中国西汉名将。

汉文帝十四年(前166)从军击匈奴,因功为中郎。

景帝时,先后任北部边域七郡太守。

武帝即位,召为未央宫卫尉。

元光六年(前129),任骁骑将军,领万余骑出雁门(今山西右玉南)击匈奴,因众寡悬殊负伤被俘。

匈奴兵将其置卧于两马间,李广佯死,于途中趁隙跃起,奔马返回。

后任右北平郡(治平刚县,今内蒙古宁城西南)太守。

匈奴畏服,称之为“飞将军”,数年不敢来犯。

元狩四年,漠北之战中,李广任前将军,因迷失道路,未能参战,愤愧自杀。

英雄悲剧西汉是中国历史上最辉煌的朝代之一,在那个绚烂的时代,忠臣良将灿若星河。

他们或因运筹帷幄、决胜千里,或因骁勇善战、纵横沙场而被历史铭记,被人民颂扬。

李广,抗击匈奴的大将,千百年来,他悲壮的经历使人们一直赞美他、惋惜他、怀念他。

太史公也通过李广的悲剧结局揭露并谴责了统治者的任人唯亲、刻薄寡恩以及对贤能的压抑与扼杀,从而使这篇传记具有了更深一层的政治意义。

本篇列传围绕着精于骑射、勇敢作战,热爱士卒、不贪钱财,为人简易、号令不烦三个特点,刻画了李广这样一个作者理想的一代名将的英雄形象,而对李广的坎坷一生,尤其是对他的悲剧结局,作者表现了无限的惋惜与同情,对汉代皇帝用人制度进行了有力的批判。

同时,作者在李广坎坷悲惨的一生际遇中,也寄寓了自己的满腔悲愤与辛酸。

一、通假字1.上山陈.同“阵”,译为“布阵” 2.令长史封书与广之莫.府 同“幕”,译为“幕府” 3.广详.死 同“佯”,译为“假装” 4.汉军罢.,弗能追 同“疲”,译为“疲惫” 5.诸将多中首虏率.同“律”,译为“法令” 6.军亡.导 同“无”,译为“没有” 7.南绝幕.同“漠”,译为“沙漠” 8.军亡导,或.失道 同“惑”,译为“迷惑”9.余睹李将军悛悛..如鄙人 同“恂恂”,译为“诚恳的样子”二、古今异义1.以为..前将军 古义:以(之)为 今义:认为2.青欲上书报天子军曲折..古义:详细情况 今义:弯曲三、一词多义(例句均出自本文)1.及⎩⎪⎨⎪⎧ ①有所冲陷折关及.格猛兽 连词,以及②莫能及.广 动词,比得上2.以⎩⎪⎨⎪⎧①而广以.良家子从军击胡 介词,凭借②匈奴必以.我为大军之诱 动词,认为③今皆解鞍以.示不走 连词,来④后汉以.马邑城诱单于 介词,用⑤专以.射为戏 介词,把 3.为⎩⎪⎨⎪⎧ ①秦时为.将 动词,担任②士以此爱乐为.用 介词,被③无老壮皆为.垂涕 介词,为了4.且⎩⎪⎨⎪⎧ ①杀其骑且.尽 副词,将要②虏多且.近 连词,并且③且.臣结发而与匈奴战 连词,况且 5.乃⎩⎪⎨⎪⎧①乃.自以精兵走之 副词,于是,就②李广乃.归其大军 副词,才③乃.我自失道 副词,是 6.之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧①广之.百骑皆大恐 助词,的②大军不知广所之.动词,往③顷之.,居家数岁 助词,谐调音节④是时单于觉之.代词,这件事⑤广之.将兵 助词,用在主谓之间, 取消句子独立性7.用⎩⎪⎨⎪⎧①用.善骑射 介词,因为,由于②用.坚其意 连词,相当于“以”,表目的③士以此爱乐为用.动词,使用,调遣 8.因⎩⎪⎨⎪⎧ ①因.推堕儿 介词,趁机②因.引而入塞 副词,就9.当⎩⎪⎨⎪⎧①如令子当.高帝时 介词,在②当.死,赎为庶人 副词,应该,应当③今乃一得当.单于 动词,面对 四、词类活用1.名词活用(1)名词作动词①前.未到匈奴陈二里所 前:上前 ②后.大将军 后:落后 (2)名词作状语①欲夜.取之 夜:在夜里 ②鞭马南.驰数十里 南:向南 ③南.绝幕 南:向南 2.动词活用动词的使动用法 ①广乃遂从.百骑往驰三人 从:使……跟从 ②李广乃归.其大军 归:使……归③络而盛卧.广卧:使……卧④尝夜从.一骑出从:使……从3.形容词活用(1)形容词的使动用法用坚.其意坚:使……坚(2)形容词的意动用法胡兵终怪.之怪:以……为怪五、文言句式1.判断句①李将军广者,陇西成纪人也。

高祖本纪司马迁被赞誉为有“良史之才”,对于笔下人物,无论贵贱、贤愚、尊卑、优缺,都秉笔直书,因而《史记》以“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”的实录精神卓绝千古。

本专题由《高祖本纪》和《李将军列传》两篇文章组成。

在《高祖本纪》中,侧重叙写的是刘邦如何战胜项羽,最后建立汉帝国的过程,同时也充分肯定了这位开国之君在统一天下过程中的重要作用。

这种作用,是司马迁运用鲜明、强烈的对比手法展示给读者的。

比如记叙项羽、刘邦两支军队分兵入关中击秦时,对项羽军的行动是这样描述的:“及项羽杀宋义,代为上将军,诸将黥布皆属,破秦将王离军,降章邯,诸将皆附。

”使读者看到的,只是单纯的军事方面的成功;而写刘邦军,除了写军事策略外,还写了刘邦的安民措施:“诸所达毋得掠卤(同‘虏’)”,于是“秦人憙,秦军解,因大破之”。

一下子就把“沛公遂先诸侯至霸上”的重要因由突出来了。

《李将军列传》记述了汉代名将李广的生平事迹。

李广是英勇善战、智勇双全的英雄。

他一生与匈奴战斗七十余次,常常以少胜多,险中取胜,以致匈奴人闻名丧胆,称之为“飞将军”,“避之数岁”。

李广又是一位最能体恤士卒的将领。

他治军简易,对士兵从不苛刻,尤其是他与士卒同甘共苦的作风,深得将士们的敬佩。

正是由于李广这种战斗中身先士卒、生活中先人后己的品格,使士兵都甘愿在他麾下,“咸乐为之死”。

然而,这位战功卓著、备受士卒爱戴的名将,却一生坎坷,终身未得封侯。

皇帝嫌他命运不好,不敢重用,贵戚也借机对他排挤,终于导致李广含愤自杀。

李广是以自杀抗议朝廷对他的不公,控诉贵戚对他的无理。

太史公也通过李广的悲剧结局揭露并谴责了统治者的任人唯亲、刻薄寡恩以及对贤能的压抑与扼杀,从而使这篇传记具有了更深一层的政治意义。

第7课高祖本纪威加海内的大汉天子——刘邦刘邦(前256—前195),字季,沛县丰邑中阳里(今江苏丰县)人。

秦朝时曾担任泗水亭长,在秦末农民战争中起义,登高一呼,天下英雄云集于麾下,称“沛公”。

河渠书失败的间谍成功的水利专家——郑国对大多数中国人而言,秦始皇统一中国时发生的第一大间谍案,即“疲秦之计”变为“强秦之策”的郑国案,可谓家喻户晓。

话说2 200多年前的战国末期,弱小的韩国为了对付强大的秦国,派出一位名叫郑国的水利工程师前往秦国,劝说秦国修建水渠,引泾河之水灌溉农田。

以此耗费秦国人力,阻止秦国东伐韩国的故事。

在韩国看来,这是危难之际疲乏秦国、救亡图存的好办法。

这便是著名的“疲秦之计”。

然而,郑国是一名出色的水利工程师,却不是一名成功的间谍。

在施工过程中,韩国的“疲秦之计”被发觉,秦王欲杀郑国。

郑国据理谏秦王曰:“此渠成,为韩延数岁之命,而为秦造万世之功。

”秦王认为有理,没有治郑国之罪,而是令他继续完成未完的渠工。

这一修,便是10年。

当耗时10年的郑国渠竣工后,关中平原成为天下粮仓。

据《史记·河渠书》记载:“溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

”因为郑国凿渠有功,遂以郑国命渠。

至此,韩国的“疲秦之计”反成“强秦之策”。

公元前230年,秦军直指韩国,韩国灰飞烟灭。

郑国渠建成15年后,秦灭六国,实现统一。

《河渠书》的由来司马迁从20岁开始,从北方南下,游历长江、淮河一带,登上庐山,观看禹疏导的九江,又到会稽太湟,上姑苏台,眺望五湖;东行考察了洛汭、大邳,逆河而上,走过淮、泗、济、漯、洛诸水;西行看到了蜀地的岷山和离碓;北行自龙门直到朔方。

从夏禹能分流水势,防止洪水泛滥,河道沟渠得以疏通,作者深切感到:水的利害太大了!并且随从皇上背负薪柴填塞宣房决口,因感伤《瓠子》诗而写下了《河渠书》。

《河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况,对许多成功的事实和经验作了详细记叙,系统地介绍了我国古代水利概况及其对国计民生的影响。

反映出作者对水的利、害两面性的认识和对水利问题的重视与关切,赞颂了人们变水害为水利的伟大斗争精神及所取得的成就。

一、通假字1.然河菑.衍溢同“灾”,译为“灾难”2.故道.河自积石历龙门同“导”,译为“疏导,疏通”3.乃厮.二渠以引其河同“斯”,译为“分开”4.于齐,则通菑.济之间同“淄”,译为“水名”5.而韩闻秦之好兴事,欲罢.之同“疲”,译为“疲惫”6.令凿泾水自中山西邸.瓠口为渠同“抵”,译为“抵达”7.并.北山东注洛三百余里同“傍”,译为“依靠,沿着”8.用注填阏.之水同“淤”,译为“淤泥,淤塞”9.其奉.邑食鄃同“俸”,译为“俸禄”10.鱼沸郁兮柏.冬日同“迫”,译为“逼近”11.北渡污.兮浚流难同“纡”,译为“纡曲回转”12.佗.小渠披山通道者同“他”,译为“其他”二、古今异义1.以别九州..古义:我国上古行政区划今义:中国的代称2.害中国..也尤甚古义:中原地区今义:中华人民共和国3.异时..关东漕粟从渭中上古义:往常今义:不同的时候4.而漕水道九百余里,时有难处..古义:难走的地方今义:不容易相处;困难5.漕从山.东.西古义:崤山以东的地区今义:山东省6.便于..砥柱之漕古义:比……方便今义:比较容易(做某事)7.往往..为井,井下相通行水古义:到处今义:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生三、一词多义1. 既⎩⎪⎨⎪⎧ ①九川既.疏,九泽既洒 副词,已经②既.出,得其船,便扶向路,处处志之《桃花源记》 副词,以后2.引⎩⎪⎨⎪⎧ ①乃厮二渠以引.其河 动词,疏引②引.之长丈许《大铁椎传》动词,拉开③左右或欲引.相如去《廉颇蔺相如列传》 动词,拉3.说⎩⎪⎨⎪⎧①乃使水工郑国间说.秦 动词,游说②而听细说.,欲诛有功之人《鸿门宴》名词,说法、言论③故为之说.,以俟夫观人风者得焉《捕蛇者说》名词,文体的一种 4.数⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ ①数.为败 副词,多次②识盈虚之有数.《滕王阁序》名词,运数③数.罟不入洿池《寡人之于国也》形容词,细密的④数.吕师孟叔侄为逆《指南录后序》动词,列举罪状5.卒⎩⎪⎨⎪⎧ ①秦以为然,卒.使就渠 副词,最终②于是东郡大兴卒.塞之 名词,士卒③孔子卒.后至于今五百岁《太史公自序》 动词,死6.间⎩⎪⎨⎪⎧①褒之绝水至斜,间.百余里 动词,间隔②东至山岭十余里间.形容词,远③始臣为间.,然渠成亦秦之利也 名词,奸细④肉食者谋之,又何间.焉《曹刿论战》动词,参与⑤至京口,得间.奔真州《指南录后序》名词,机会 7.以⎩⎪⎨⎪⎧ ①乃厮二渠以.引其河 连词,来②于是关中为沃野,无凶年,秦以.富强 连词,因此 8.于⎩⎪⎨⎪⎧ ①于.楚,西方则通渠汉水、云梦之野 介词,在②便于.砥柱之漕 介词,比 四、词类活用1.名词活用(1)名词作动词①至河三百余里,径,易漕.漕:漕运 ②令齐人水工徐伯表.表:测量标记 ③漕从山东西.西:向西去 ④则田.者不能偿种 田:种田⑤下.御史大夫张汤下:(天子)交给(下属)⑥从斜下下.渭下:流入(2)名词作状语①陆.行载车,水.行载舟陆:在陆地上水:在水路上②毋令东.伐东:向东③东南..注巨野,通于淮、泗东南:向东南2.动词活用动词为动用法悲.《瓠子》之诗而作《河渠书》悲:为……悲伤3.形容词活用形容词使动用法①西门豹引漳水溉邺,以富.魏之河内富:使……富裕②而韩闻秦之好兴事,欲罢.之罢:使……疲惫③此损漕省卒,而益肥.关中之地肥:使……肥沃五、文言句式1.省略句①穿二江(于)成都之中。

一、积累运用1.下列加点词语的解释错误的一项是()A.随山浚川,任.土作贡任:依据B.至于大陆,播.为九河播:分布,分散C.诸夏艾安,功施.于三代施:施行D.岁因以数不登.登:丰收解析:选 C。

施:延续,延伸。

2.下列句子中加点词不.属于词类活用的一项是()A.河决而南.则鄃无水菑B.令齐人水工徐伯表.C.则田者不能偿种.解析:选 D。

A 项,“ 南”为名词作动词,向南流; B 项,“ 表”为名词作动词,指以表测量地势高下,从而确定水流走向; C 项,“田”为名词作动词,种田。

3.下列各组中加点的虚词用法相同的一组是()道果便近,而水湍石,不可漕A.此损漕省卒,而益肥关中之地临晋民愿穿洛以溉重泉以东万余顷故卤地B.而下淇园之竹以为楗天子既临河决,悼功之不成C.天子既封禅巡祭山川则还自临决河,沉白马玉璧于河D.山东从沔无限,便于砥柱之漕解析:选 C。

已经。

A. 连词,表转折 /连词,表承接。

B. 介词,来 /介词,把。

D.介词,在/介词,表比较,比。

4.下列句子中加点的词语,古今意义不.相同的一项是()A .于是禹以为河所从来者高..B.于是关中为沃野..C.自是之后,用事者争言水利..D.山东从沔无限..解析:选 D 。

无限:古义,没有险阻;今义,没有穷尽,没有限量。

5.下列句子中,与例句句式相同的一项是()例:东方则通沟江淮之间A.拟于巴蜀B.中作而觉D.烧萧条兮噫乎何以御水解析:选 A 。

A 项与例句均为状语后置句。

B 项为被动句,意为“ 修渠途中郑国的目的被 ” ; C 定 后置句,意 “ 劈山通水道的其他小渠,不可尽言”; D前置句,意“ 尽了柴草啊如何防御水灾” 。

二、 内下面的 文 段,完成6~ 9 。

其后人有上 欲通褒斜道及漕事, 下御史大夫 。

其事, 因言:“ 抵蜀从故道,故道多阪,回 。

今穿褒斜道,少阪,近四百里;而 褒水通沔,斜水通渭,皆可以行船. .漕。

漕从南阳上沔入褒,褒之 水至斜, 百余里,以 . ,从斜下下渭。

第2课 *答司马谏议书1.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层——《登飞来峰》2.别馆寒砧,孤城画角,一派秋声入寥廓。

——《千秋岁引》3.春风又绿江南岸,明月何时照我还?——《泊船瓜洲》4.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

——《元日》5.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——《元日》一、字词积累1.字音强聒(ɡuō) 壬(rén)人胥(xū)怨者膏(ɡāo)泽怨谤(bànɡ)会晤(wù)重(chónɡ)念卤(lǔ)莽2.通假字①于反复不宜卤莽 通“鲁”,粗野②不复一一自辨 通“辩”,辩解3.一词多义(1)恤{①士大夫多以不恤国事 动词,担忧,忧虑②今不恤士卒而徇其私 动词,体恤,爱怜)(2)度{①盘庚不为怨者故改其度 名词,法令,计划②度义而后动 动词,估量,考虑③宁信度,无自信也 名词,计量长短的标准④衡下车,治威严,整法度 名词,制度⑤春风不度玉门关 动词,过⑥崔九堂前几度闻 量词,次,回)(3)固{①则固前知其如此也 副词,本来②汝心之固,固不可彻 形容词,顽固③固国不以山溪之险 动词,巩固④乃辞谢,固请 副词,坚决,坚持⑤固不如也。

且为之奈何 副词,原来)(4)见{①冀君实或见恕也 用在动词前,有称代作用,表示对自己怎么样,可译为“我”②见渔人,乃大惊 动词,看见③于是入朝见威王 动词,拜见④秦王坐章台见相如 动词,召见,接见⑤众人皆醉我独醒,是以见放 表被动,被)(5)修{①议法度而修之于朝廷 动词,修正,修订②乃重修岳阳楼 动词,修建③此地有崇山峻岭,茂林修竹 形容词,长,高④是以圣人不期修古 动词,学习⑤臣修身洁行数十年 动词的使动用法,使……修)(6)特{①非特朝廷士大夫而已 副词,只是,只有②公车特征拜郎中 副词,特地③不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮 名词,三岁的兽)4.词类活用①如曰今日当一切不事事 名词作动词,做②同俗自媚于众为善 形容词作名词,好事③是而不见可悔故也 形容词的意动用法,认为正确5.古今异义①故今具道所以古义:……的原因。

河渠书学习目标展示1、了解“书”的体例,能知道如何来阅读“书”类文章。

2、通过阅读,能掌握一些重要的文言想象。

了解《河渠书》对后世的地理、水利乃至中华文明的影响。

自主阅读导引“书”是《史记》中很有特色的体例,是记载历代朝章国典,以明古今制度沿革的专章,非是熟悉掌故的史家,是无法撰写成书的。

班固《汉书》改称“志”,成为通例。

“书”的修撰,为研究各种专门史提供了丰富的资料。

《史记》中共有书8篇。

《史记》中的“八书”是司马迁创设的八篇分门别类的文化制度史。

其中《河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况,表明了司马迁对治水重要性的明确认识和深切关注。

《河渠书》是中国第一部水利通史,记述从禹治水开始,延续到汉元封二年(公元前109)黄河瓠子堵口,及其以后各地区倡兴水利,开渠引灌等史实,共13段,25事。

其中防洪6事、航运3事、灌溉11事、航运兼灌溉5事,所叙河流有黄河、长江、淮河、济水、淄水、漳水等。

它是系统介绍古代中国水利及其对国计民生影响的权威性记录。

司马迁在此书篇末,历叙他阅历过的江淮河济等众多水系和地区,从而归结为一个概念:“甚哉,水之为利害也!”深刻地反映他对水的可为利又可为害的两面性认识和对水利问题的重视与关切。

《河渠书》是以后历代史书撰述河渠水利专篇的典范。

文言现象梳理1、文言实词:⑴一词多义:陆行载车,水行载.舟:载:乘随山浚川,任.土作贡任,任随、随同为逆.河,入于勃海逆,相向迎受,九河同受一大河之水,将其导入海诸夏艾.安,功施于三代。

艾(yì),治理。

施,延续,延伸辟.沫水之害辟:避秦以为然,卒使就.渠就:修,造于是天子使汲黯、郑当时兴人徒..塞之人徒:普通人与罪徒未易以人力为强塞,塞之未必应天..应天:与天意相应,相符合抵蜀从故道,故道多阪,回.远。

回:回环曲折今.穿褒斜道,少阪,近四百里。

今:如果褒之绝.水至斜,间百余里。

绝:渡水且褒斜材木竹箭之饶,拟.于巴蜀。

拟:比自河决瓠子后二十余岁,岁因以数不登.登:丰收天子既临河决,悼.功之不成悼:怜惜⑵古今异义害中国..也尤甚。

第5课河渠书《史记》中的“八书”是司马迁创设的八篇分门别类的文化制度史。

《河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利进展状况。

全文通过河道的开凿、治理等25件史实,阐述了人们变水害为水利的宏大斗争。

同学们可能会由于它是写水利的,学之较难,又是自读文章而忽视它,甚至不去读它。

这都是要不得的,要知道,司马迁写此文是做过大量的、长期的实地考察和争辩的,不仅真实性强,而且投入了极大的热忱和爱好,甚至满腔悲愤。

由于他对治水的重要性有明确的生疏。

因此,同学们学习此文,不仅可以了解古代水利学问,生疏到人们变水害为水利的宏大斗争,其中的成功和阅历,其中的失败和教训,进而生疏到水利在中国历史上政治工作中的重要性,它关系到国计民生,甚至国运,还可以生疏到司马迁对水利重要性的明确生疏和深切关注,体会到他的科学调查精神及文字后的民生情怀。

本文难,难在作者写了大量的古地名和山川名称,它们令我们感到生疏。

除却此点,本文文字流畅,活跃着大量常见的文言词语,可读性很强,是提高我们文言文阅读力气的好文章。

一、人物名片1.李冰——我国战国时期杰出的水利工程学家,都江堰的设计者和兴建的组织者。

中外驰名的都江堰位于四川省中部岷江中游,整个工程是由分水堰(也称“分水‘鱼嘴’”)、飞沙堰和宝瓶口三个主要工程组成的。

它规模宏大,地点适宜,布局合理,兼有防洪、浇灌、航行三种作用,在世界水利工程史上也是罕见的奇迹。

两千多年来,都江堰始终发挥着巨大的作用,确保了当地农业生产的顺当进行。

2.西门豹——战国时邺令,是出名的政治家、军事家,曾立下赫赫战功。

同时,他又是一位无神论者。

他初到邺城时,看到这里人烟稀有,田地荒芜,百业萧条,一片冷清。

后来才知道百姓为“河伯娶妇”所困扰。

他奇异地利用三老、巫婆等地方豪绅、官吏为河伯娶妻的机会,惩治了地方恶霸势力,训练了宽敞百姓。

3.郑国——战国末水利家,韩国水工。

秦始皇元年,受命入秦游说,建议引泾水东注北洛水为渠,企图以此耗费秦国国力,勿使伐韩。

第11课屈原列传——至死不渝的爱国诗人核心素养目标 1.语言:掌握文中涉及的重点文言知识,重点是“伐”“见”等实词和被动句。

2.思维:理解屈原的伟大人格和始终不渝的爱国精神。

3.审美:赏析本文夹叙夹议的写法。

学法点拨本文记述的是伟大爱国诗人屈原的生平事迹。

它的最大特色是司马迁将自己介入历史人物和事件之中,采用夹叙夹议的方法来表明自己的见解,是《史记》中少有的人物评传,也可看做是司马迁的另一篇自传。

学习本文,需要注意以下几点:1.抓住屈原一生遭遇的五个关键词“任—疏—绌—迁—沉”,把握其命运浮沉及其原因,认识屈原的崇高人格和悲剧性。

2.抓住议论性文字,尤其是第3段,体会司马迁对屈原的推崇,进而了解司马迁既含着热泪为屈原立传,又抒情寄愤以浇胸中块垒的笔法。

诗美晨读小重山·端午[元]舒碧艾香蒲处处忙。

谁家儿共女,庆端阳?细缠五色臂丝长。

空惆怅,谁复吊沅湘?往事莫论量。

千年忠义气,日星光。

《离骚》读罢总堪伤。

无人解,树转午阴凉。

[赏析] 此词以端午节为载体,从眼前所见的荆楚端午风俗写起,描绘出一幅热闹繁忙的景象。

全词运用对比手法:上阕把众人的繁忙喜庆和作者的独自惆怅形成对比,下阕把世俗对屈原的不理解和作者读《离骚》的深切感伤形成对比,同时上阕的“处处忙”与下阕的“无人解”又形成鲜明对比。

作者慨叹世人忙于节日的喜庆,而淡忘了端午节浓厚的历史内涵,表达了作者对爱国诗人屈原的深切怀念,同时也抒发了自己不为世俗所理解的孤寂落寞之情。

Ⅰ语言感知与梳理一、基础梳理1.通假字(1)离骚者,犹离.忧也:___________________________________________________________ (2)然泥.而不滓者也:___________________________________________________________ (3)屈平既绌.:___________________________________________________________________ (4)自疏濯.淖污泥之中:___________________________________________________________ (5)厚币委质.事楚:_______________________________________________________________ (6)被.发行吟泽畔:_______________________________________________________________ 答案 (1)同“罹”,遭遇 (2)同“涅”,染黑 (3)同“黜”,罢免官职 (4)同“浊”,污浊 (5)同“贽”,见面礼 (6)同“披”,披散2.一词多义(1)伐⎩⎪⎨⎪⎧每一令出,平伐.其功: 怀王怒,大兴师伐.秦: 非有功伐.,何以得主约: (2)疾⎩⎪⎨⎪⎧ 疾.痛惨怛,未尝不呼父母也: 屈平疾.王听之不聪也: (3)害⎩⎪⎨⎪⎧ 争宠而心害.其能: 邪曲之害.公也:(4)间⎩⎪⎨⎪⎧ 谗人间.之,可谓穷矣: 有间.,有所穆然深思焉: (5)属⎩⎪⎨⎪⎧ 屈平属.草稿未定: 然亡国破家相随属.:(6)见⎩⎪⎨⎪⎧ 上官大夫见.而欲夺之: 靡不毕见.: 皆好辞而以赋见.称:(7)明⎩⎪⎨⎪⎧ 明.于治乱: 谗谄之蔽明.也: 明.道德之广崇:(8)令⎩⎪⎨⎪⎧ 怀王使屈原造为宪令.: 何故怀瑾握瑜,而自令.见放为:答案 (1)自夸,炫耀/攻打/功劳 (2)痛苦,疾苦/恨、痛心 (3)忌妒/妨害 (4)离间/一段时间 (5)写作/连,跟着 (6)看见/显现/被 (7)明晓/眼睛/阐明 (8)法令/使,让3.虚词归纳(1)而⎩⎪⎨⎪⎧ 争宠而.心害其能 王怒而.疏屈平 信而.见疑,忠而被谤 举世混浊而.我独清 何不其糟而.啜其醨 何故怀瑾握瑜,而.自令见放为(2)乃⎩⎪⎨⎪⎧ 惠王患之,乃.令张仪详去秦 怀王乃.悉发国中兵以深入击秦 张仪闻,乃.曰 乃.作《怀沙》之赋 答案 (1)因而/表因果的连词,就/表转折的连词,却/表转折的连词,但是/表并列的连词,并且/表转折的连词,却 (2)连词,于是/连词,于是/连词,于是/连词,于是4.古今异义词(1)而设诡辩..于怀王之宠姬郑袖 古义:________________________________________________________________________ 今义:________________________________________________________________________(2)而圣君治国..累世而不见者 古义:________________________________________________________________________ 今义:________________________________________________________________________(3)然皆祖屈原之从容..辞令 古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________ 答案(1)古义:骗人的假话。