部编版八年级历史下册第18课《科技文化成就》教案

- 格式:doc

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:3

《科技文化成就》教学设计教材分析本课是八年级下册第六单元科技文化与社会生活第18课的内容。

面对中国科技一穷二白的局面,以邓稼先、袁隆平为代表的老一辈科学家刻苦钻研,奋发图强,使祖国的科技事业获得了迅速发展,如“两弹一星”、“神舟”系列飞船、籼型杂交水稻…这些不断提升我国综合国力的科研成果,让学生感受到科学技术才是第一生产力。

1956年,毛泽东提出了在科学文化工作中实行“双百”方针,使文化领域出现了繁荣景象。

随着改革开放的进一步发展,中国文化的世界影响越来越大,要使学生明白每一个中国人都应该拥有“文化自信”。

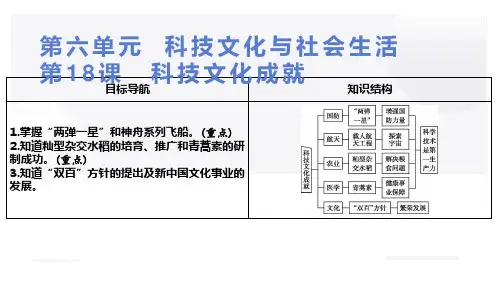

教学目标【知识与能力目标】1.了解“两弹一星”与载人航天事业的伟大成就;2. 知道杂交水稻技术及青蒿素的发现对中国乃至世界的贡献;3. 了解“双百”方针,知道我国文化事业的发展成就;4. 认识钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦等优秀科学家对我国科技发展做出的贡献。

【过程与方法目标】研读图、片文献等多种类型的材料,提高理解、分析不同类型史料的能力,培养史料实证意识,学会史论结合,论从史出。

【情感态度价值观目标】1.理解科技和文化发展的重要性,培养尊重知识、崇尚科学、开拓创新的意识;2. 学习钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦等科学家呕心沥血、淡泊名利、奋力开拓的精神品质,树立为中华民族的伟大复兴而奋斗的信念;3. 学习中国科技文化事业的成就,坚定文化自信,培养民族自豪感和自信心。

教学重难点【教学重点】“两弹一星”的研制;籼型杂交水稻和青蒿素;“双百”方针。

【教学难点】认识科技文化的重要性。

课前准备1.多媒体课件;2.学生完成课本相应预习内容;3. 学生课前了解与中国科技成就有关的内容。

教学过程:一、导入新课中国近代史是一部屈辱史,中国综合国力低微,遭致列强百般欺凌。

但新中国成立以来,我国高度重视发展科学技术,我国科学技术总体水平有了很大的提高,在许多领域已经接近或达到了国际先进水平,这些都使我国的综合国力不断提高,国际地位不断提升。

第18课科技文化成就教案【教学目标】1.知识与技能:掌握建国以来的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

了解“双百”方针。

2.过程与方法:通过“两弹一星”和杂交水稻等科学技术成就的讲解,训练学生搜集资料、整理资料的方法。

3.情感、态度与价值观:认识到“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”的深刻含义。

【教学重点难点】重点:“两弹一星”的研制;籼型杂交水稻和青蒿素;“双百”方针。

难点:认识科技文化的重要性。

【教学过程】◆新课导入同学们,今天谈到科学技术成就,大家会联想到信息化、数字化等等。

在五六十年代,人们会想到的是原子弹、导弹、人造卫星等。

因为当时只有极少数国家掌握这些顶尖技术。

新中国成立之初,面对美国的“核讹诈”,毛主席提出,就是勒紧裤腰带,也要搞出我们的原子弹。

可想而知,当时中国面临的国际环境多么险峻!展示:两弹一星群英谱如邓稼先、钱学森等。

◆讲授新课一、从“两弹一星”到漫步太空1.“两弹一星”史料1我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。

在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东史料2这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。

这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民来说是一个极大的鼓舞。

史料3如图。

教师:“两弹一星”指什么?我国分别是何时取得这些成就的?学生:“两弹一星”指:核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。

①1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

②1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。

③1970年,我国成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号。

史料4如图。

史料5世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间:国名美国苏联英国中国时间7年零4个月4年 4 年零7个月2年零8个月教师:通过这些史料可以看出,研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,你从邓稼先和钱学森身上看到了什么?学生:我们看到了科学家们崇高的爱国主义精神和无私奉献精神,这是值得我们永远学习的。

第18课 科技文化成就1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”、青蒿素培育推广的意义、莫言获得诺贝尔文学奖。

教学难点:新中国成立以来取得重大科技成就的原因。

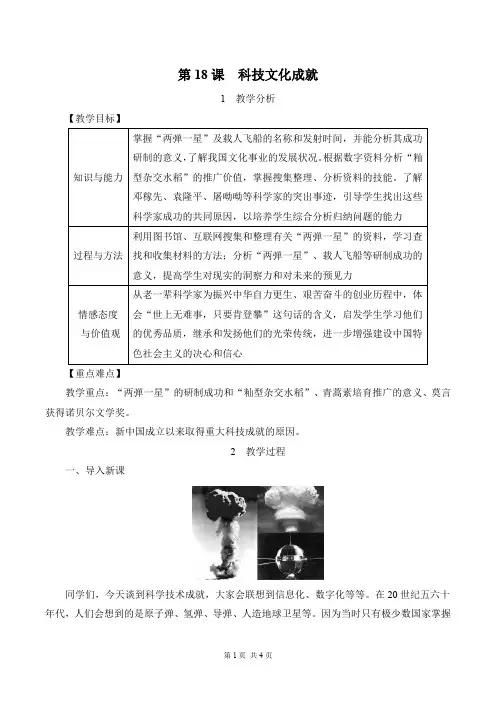

2 教学过程一、导入新课同学们,今天谈到科学技术成就,大家会联想到信息化、数字化等等。

在20世纪五六十年代,人们会想到的是原子弹、氢弹、导弹、人造地球卫星等。

因为当时只有极少数国家掌握这些顶尖技术。

新中国成立之初,面对美国的“核讹诈”,毛主席提出,就是勒紧裤腰带,也要搞出我们的原子弹。

可想而知,当时中国面临的国际环境多么险峻!为此我们实现了“两弹一星”的梦想。

图片反映的就是“两弹一星”,当然,“两弹一星”还有另外一个版本,就是核弹、导弹和卫星。

今天我们一起学习第18课:科学技术的成就。

二、新课讲授目标导学一:从“两弹一星”到漫步太空1.图片展示:钱学森(左一)和邓稼先(左二)2.教师提问:两位科学家对我国哪一方面的进步作出了巨大的贡献?提示:国防科技。

3.学生分组找出:在新中国成立后在国防科技这一领域取得的成就。

提示:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行实验成功;1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功;1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

4.教师提问:新中国几乎是在一穷二白的基础上研制出“两弹一星”的,这与邓稼先、钱学森等科学家的奋斗是离不开的,我们应该从他们身上学习哪些精神呢?提示:艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献,严谨细致,团结协作、敢于创新等。

5.引导学生回答:取得这些成就的历史意义。

提示:极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神;它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

6.图片展示:杨利伟走出神舟五号7.请同学们看课本,说说:改革开放后在航天上取得的成就。

部编人教版历史八年级下册第18《课科技文化成就》教学设计2一. 教材分析部编人教版历史八年级下册第18课《科技文化成就》主要介绍了新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就。

本节课教材内容丰富,涉及面广,旨在让学生了解新中国在科技文化领域的发展历程,培养学生热爱科学、热爱祖国的情感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国建立后的科技文化成就有所了解。

但学生在学习过程中,可能对某些具体科技成就的原理和意义难以理解。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况,采用生动形象的教学手段,帮助学生更好地理解教材内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就,认识我国科技、教育事业发展的特点和规律。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱科学、热爱祖国的情感,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就。

2.教学难点:某些具体科技成就的原理和意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置具体的历史情境,让学生身临其境地感受新中国科技文化发展的历程。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考,激发学生的求知欲。

3.合作探讨法:学生分组讨论,共同解决问题,提高团队协作能力。

4.案例分析法:选取典型的科技成就案例,让学生深入了解其原理和意义。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生的学习情况,设计合理的教学方案。

2.学生准备:预习教材,了解本节课的基本内容。

3.教学资源:多媒体课件、视频、图片等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示新中国成立以来的科技文化成就图片,引导学生回顾新中国成立后的科技文化发展历程,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师运用多媒体课件,呈现本节课的主要内容,包括科技、教育、文学艺术等方面的成就。

人教部编版历史八下《第18课科技文化成就》高老师全国一等奖优质课教学设计一、教学目标1. 了解科技文化产生的背景和意义,认识中国古代的科技文化成就;2. 了解中国古代科技文化对世界文化的影响,认识科技文化的国际性。

3. 提高学生的探究能力,批判性思维能力和综合运用能力。

二、教学内容1. 科技文化成就与时代背景;2. 中国古代科技文化成就;3. 中国古代科技文化的国际影响。

三、教学过程设计1. 导入环节教师放映PPT:“3000年前的印章正面和背面是如何刻制的?”请学生思考。

学生通过思考,了解古代科技文化成就,展开讨论。

教师总结学生的想法,引出本节课的主题。

2. 学习环节(1)科技文化成就与时代背景。

教师通过PPT讲解,让学生了解科技文化的概念,并通过图表让学生了解不同时代的科技文化背景。

学生在听讲的同时,记录重要内容,做好笔记。

(2)中国古代科技文化成就。

教师通过PPT和授课,简要介绍中国古代科技文化成就,包括农业、纺织业、生活用具、建筑、冶铸等多个领域的成就。

同时教师介绍各个成就背后的历史故事和功绩,以激发学生对科技文化成就的兴趣。

学生听讲期间,做好笔记,记录下相关知识点。

(3)中国古代科技文化的国际影响。

教师通过PPT和授课,介绍中国古代科技文化的国际性,包括东西文化交融、中外科技交换等方面。

同时教师也带着学生一起讨论,探究科技文化的国际性。

学生可以自由发挥,发言讨论。

3. 精讲环节教师选取几个重点内容,进行精讲。

学生在听精讲的同时,将自己的问题一并记录下来。

4. 总结环节(1)教师通过PPT总结本堂课的主要内容和重点知识点。

并对同学们的表现和努力给予表扬和鼓励。

(2)教师让学生回想本节课学到的知识点,以笔记为依据,将学习的重点和难点都进行总结性回答。

4. 作业教师布置作业:找出中国古代科技文化的10个成就,写下每个成就的具体内容和背后的历史故事。

并让学生进一步思考,如果自己是古人,如何创新科技文化,让中国古代文明更加繁荣昌盛?五、教学反思1. 设计巧妙的导入环节,很好地激发学生的兴趣和好奇心,提高了他们的学习积极性和主动性。

第18课 科技文化成就1 教学分析【教学目标】教学重点:“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”、青蒿素培育推广的意义、莫言获得诺贝尔文学奖。

教学难点:新中国成立以来取得重大科技成就的原因。

2 教学过程一、导入新课同学们,今天谈到科学技术成就,大家会联想到信息化、数字化等等。

在20世纪五六十年代,人们会想到的是原子弹、氢弹、导弹、人造地球卫星等。

因为当时只有极少数国家掌握这些顶尖技术。

新中国成立之初,面对美国的“核讹诈”,毛主席提出,就是勒紧裤腰带,也要搞出我们的原子弹。

可想而知,当时中国面临的国际环境多么险峻!为此我们实现了“两弹一星”的梦想。

图片反映的就是“两弹一星”,当然,“两弹一星”还有另外一个版本,就是核弹、导弹和卫星。

今天我们一起学习第18课:科学技术的成就。

二、新课讲授目标导学一:从“两弹一星”到漫步太空1.图片展示:钱学森(左一)和邓稼先(左二)2.教师提问:两位科学家对我国哪一方面的进步作出了巨大的贡献?提示:国防科技。

3.学生分组找出:在新中国成立后在国防科技这一领域取得的成就。

提示:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行实验成功;1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功;1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

4.教师提问:新中国几乎是在一穷二白的基础上研制出“两弹一星”的,这与邓稼先、钱学森等科学家的奋斗是离不开的,我们应该从他们身上学习哪些精神呢?提示:艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献,严谨细致,团结协作、敢于创新等。

5.引导学生回答:取得这些成就的历史意义。

提示:极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神;它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

6.图片展示:杨利伟走出神舟五号7.请同学们看课本,说说:改革开放后在航天上取得的成就。

人教部编版历史八年级下册:第18课《科技文化成就》教案2一. 教材分析本课《科技文化成就》是部编版历史八年级下册的第18课。

本课主要介绍了新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就。

通过本课的学习,学生可以了解到我国在科技文化领域的发展历程,培养对祖国的热爱和自豪感。

二. 学情分析八年级的学生已经具有一定的历史知识基础,对新中国建立后的历史有一定的了解。

但在科技、教育、文学艺术等方面的具体成就,可能了解不多。

因此,在教学中,需要引导学生关注这些领域的发展,培养他们的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对祖国的热爱和自豪感,增强民族自信心。

四. 教学重难点1.重点:新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面取得的伟大成就。

2.难点:如何引导学生深入了解这些成就背后的历史意义和价值。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生通过教材、资料等自主学习,了解我国在科技、教育、文学艺术等方面的成就。

2.合作探究:学生进行小组讨论,共同探讨这些成就背后的历史意义和价值。

3.案例分析:选取具有代表性的案例,进行分析,使学生更深入地了解我国在科技文化领域的成就。

六. 教学准备1.教材:部编版历史八年级下册。

2.资料:相关科技、教育、文学艺术方面的资料。

3.课件:制作相关教学课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示新中国建立后,我国在科技、教育、文学艺术等方面的图片,引导学生关注这些领域的成就。

2.呈现(10分钟)让学生自主学习教材,了解我国在科技、教育、文学艺术等方面的成就。

同时,教师巡回指导,解答学生的疑问。

3.操练(15分钟)学生进行小组讨论,共同探讨这些成就背后的历史意义和价值。

每个小组选取一个最具代表性的成就,进行分享。

第18课科技文化成就教学重点:“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”、青蒿素培育推广的意义、“双百”方针。

教学难点:新中国成立以来取得重大科技成就的原因。

【教学过程】【情景导入】2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。

屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

“青蒿素——中医药给世界的一份礼物”。

青蒿素,治疗疟疾的新方法,使全球数亿人受益,为人类生命健康事业作出了巨大贡献。

这一成就的取得,仅是新中国成立以来科学技术发展的一个缩影。

今天我们就来学习第18课《科技文化成就》。

【学习目标】【讲授新课】一、从“两弹一星”到漫步太空(一)两弹一星1、什么是“两弹一星”“两弹一星”现在是指核弹、导弹和人造地球卫星。

(最初的“两弹”指的是原子弹和氢弹。

后来原子弹和氢弹合起来称为一弹,另一弹专指导弹。

“一星”则指人造地球卫星。

)阅读材料:中国为什么要下决心发展“两弹一星”?材料一我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。

在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东材料二这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。

这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民来说是一个极大的鼓舞。

国防现代化程度集中反映了一个国家的科技发展水平和综合国力,影响到它的国际地位。

当时帝国主义国家威力巨大的原子弹对中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,为了抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,打破帝国主义的核垄断,保卫我国的安全,提高我国的国际地位,维护世界和平,我国做出了独立自主研制“两弹一星”的战略决策。

总的来说:为了粉碎核威胁,打破核垄断,加强国防安全,维护世界和平。

部编版历史八年级下册单元教案第六单元科技文化与社会生活第18课科技文化成就【教学目标】一、知识与技能通过本节内容的教学,使学生了解并掌握建国以来的重大科技文化成就和以邓稼先、钱学森、袁隆平、屠呦呦为代表的杰出科学家。

同时通过对新中国成立后科技文化迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

二、过程与方法自主学习、小组讨论,整合教材全程分析、讨论探索。

指导学生利用课本图片和课外网络等资源,利用信息技术制作多媒体课件,通过大量有关资料的提供和问题设计,从中提取有效信息,分析新中国科学技术迅速发展的原因和几位科学家成功的共同原因,培养综合分析问题的能力。

三、情感态度与价值观通过讲解建国以来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果,尤其是有些科技研究成果已跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感,进行爱国主义教育。

【教学重点】建国以来的重大科技成就和杰出科学家为国争光的动人事迹。

【教学难点】建国以来取得重大科技成就的原因。

情景导入生成问题1964年10月16日下午3时,第一颗原子弹爆炸成功建国以来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果,尤其是有些科技研究成果已跻身于世界先进行列。

先后研制成功了原子弹、氢弹、人造地球卫星等,产生了一批以袁隆平为代表的爱国科学家。

我国是爱好和平的国家,为什么还要下决心研制“两弹一星”?带着这些问题一起来学习。

自主学习梳理新知一、从“两弹一星”到漫步太空1.原子弹:__1964年__10月,我国第一颗__原子弹__爆炸成功。

2.导弹:1966年,我国第一颗装有核弹头的__地地导弹__飞行试验成功,我国有了可用于__实战__的导弹。

3.氢弹:1967年,我国第一颗__氢弹__爆炸成功。

4.人造地球卫星:__1970年__,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——__“东方红一号”__,成为世界上第__五个__能独立发射人造地球卫星的国家。

八年级下册历史第18课《科技文化成就》教学案主备人:个备日期:集备日期:上课日期:审核签字:课标要求了解我国“两弹一星”、航天技术和籼型杂交水稻,青蒿素等科技成就;了解我国文化事业发展的相关史实和主要成就;认识科学技术的重要作用。

重难点重点:“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”、青蒿素培育推广的意义、莫言获得诺贝尔文学奖。

难点:新中国成立以来取得重大科技成就的原因学习目标1、记住新中国成立后科技文化事业的主要成就以及意义;2、分析新中国成立后取得重大科技成就的原因;3、学习科学家们刻苦钻研、奋发图强的优秀品质。

导学过程问题设计环节设计活动设计规则与评价即时反馈1、解读单元知识树。

2、解读学习目标3、解读评导展示单元知识树导语:中国近代史是一部屈辱史,国力衰微,遭到列强百般欺凌。

但新中国成立以来,我国高度重视发展科学技术,这些都使我国的综合国力不断提高,国际地位不断提升。

那么新中国成立以来有哪些科学家为祖国的科技事业做出巨大贡献呢?我国又取得哪些重大科技成果呢?我们一起来学习今天的新课。

知识树:表达流利、声音洪亮+2分,环环相扣+2分。

上台展讲自学合作学习:1、通过阅读教材,找出中华人民共和国成立后在国防科技这一领域取得的成就以及取得这些成就的意义是什么?2、从科学家的身上学作展点学活动一:先带着问题自主学习,红笔标问题,黑笔画关键词及答案,若个人有疑问,用问号进行标注。

活动二:小组之间合作交流有疑问、模糊的问题,统一答案进行备展。

教师巡视,检查各组在自学中出现的问题,活动三:小组展示,其他组补充或质疑活动四:学生记忆重要知识点,教师一条龙随机提问进行检测。

点拨:1、科学家具备的精神品质:艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献、严谨细致、团结协作、敢于创新等。

活动一:带着问题自主学习,黑笔勾画答案,红笔学生思考,阅读教材,总结、归纳、概括有效信息,全部完成+2分;声音洪亮、表达流利+2答案准确每点+1学生思考,阅读教材,总结、归纳、概括有关注末号同学态度,其余同学指导预习方法。

部编人教版历史八年级下册第18《课科技文化成就》说课稿2一. 教材分析部编人教版历史八年级下册第18课《科技文化成就》主要介绍了新中国建立后,我国在科技、教育、文艺等方面取得的伟大成就。

本节课内容丰富,涉及面广,旨在让学生了解新中国在科技文化领域的发展,培养学生的爱国主义情感和自豪感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于新中国建立后的一些重要历史事件有所了解。

但学生在科技、教育、文艺领域的具体成就方面知识较为薄弱。

因此,在教学过程中,需要注重补充相关知识,引导学生深入思考,培养学生的综合分析能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解新中国建立后,我国在科技、教育、文艺等方面取得的伟大成就,认识我国在世界科技文化领域的地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的史料分析能力、综合概括能力和口头表达能力。

3.情感态度与价值观:激发学生的爱国主义情感和自豪感,培养学生的创新精神,提高学生的人文素养。

四. 说教学重难点1.教学重点:新中国建立后,我国在科技、教育、文艺方面取得的伟大成就。

2.教学难点:理解新中国科技、教育、文艺领域取得成就的原因和意义。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、课堂讲授等教学方法,引导学生主动参与,提高学生的学习兴趣和积极性。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等教学资源,丰富教学内容,增强课堂教学的生动性和趣味性。

六. 说教学过程1.导入新课:以新中国成立为背景,引出本节课的主题,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生通过阅读教材,了解新中国在科技、教育、文艺方面取得的成就。

3.合作探讨:分组讨论,分析新中国取得成就的原因和意义,引导学生深入思考。

4.课堂讲授:教师针对学生讨论的结果,进行总结和讲解,突出重点,化解难点。

5.案例分析:通过分析具体案例,让学生了解新中国在科技、教育、文艺领域的具体成就。

部编人教版历史八年级下册第18《课科技文化成就》说课稿1一. 教材分析部编人教版历史八年级下册第18课《科技文化成就》是本册教材中的重要内容。

本课主要介绍了新中国建立以来,我国在科技、教育、文化等领域取得的辉煌成就。

通过本课的学习,使学生了解我国在科技文化领域的发展历程,认识科技文化成就对国家、社会和人类进步的重要意义。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国建立以来的重大历史事件有一定的了解。

但学生在科技、教育、文化等领域的发展成就方面的知识较为薄弱。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生关注科技文化成就方面的知识,激发学生的学习兴趣,提高学生的历史素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解新中国建立以来,我国在科技、教育、文化等领域取得的辉煌成就,认识科技文化成就对国家、社会和人类进步的重要意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、交流合作的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、自豪感强的情感态度,认识科技文化成就对国家、社会和人类进步的重要作用,增强学生的社会责任感和使命感。

四. 说教学重难点1.教学重点:新中国建立以来,我国在科技、教育、文化等领域取得的辉煌成就。

2.教学难点:科技文化成就对国家、社会和人类进步的重要意义。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究、课堂讨论等教学方法,引导学生主动参与、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、文献资料等教学手段,丰富教学内容,激发学生学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示一张我国科技、教育、文化领域的图片,引发学生对科技文化成就的思考,导入新课。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解新中国建立以来,我国在科技、教育、文化等领域取得的辉煌成就。

3.合作探究:分组讨论,让学生结合教材内容,分析科技文化成就对国家、社会和人类进步的重要意义。

第18课科技文化成就

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力掌握“两弹一星”及载人飞船的名称和发射时间,并能分析其成功研制的意义,了解我国文化事业的发展状况。

根据数字资料分析“籼型杂交水稻”的推广价值,掌握搜集整理、分析资料的技能。

了解邓稼先、袁隆平、屠呦呦等科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生综合分析归纳问题的能力

过程与方法利用图书馆、互联网搜集和整理有关“两弹一星”的资料,学习查找和收集材料的方法;分析“两弹一星”、载人飞船等研制成功的意义,提高学生对现实的洞察力和对未来的预见力

情感态度与价值观从老一辈科学家为振兴中华自力更生、艰苦奋斗的创业历程中,体会“世上无难事,只要肯登攀”这句话的含义,启发学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设中国特色社会主义的决心和信心

【重点难点】

教学重点:“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”、青蒿素培育推广的意义、莫言获得诺贝尔文学奖。

教学难点:新中国成立以来取得重大科技成就的原因。

2 教学过程

一、导入新课

同学们,今天谈到科学技术成就,大家会联想到信息化、数字化等等。

在20世纪五六十年代,人们会想到的是原子弹、氢弹、导弹、人造地球卫星等。

因为当时只有极少数国家掌握这些顶尖技术。

新中国成立之初,面对美国的“核讹诈”,毛主席提出,就是勒紧裤腰带,也要搞出我们的原子弹。

可想而知,当时中国面临的国际环境多么险峻!

为此我们实现了“两弹一星”的梦想。

图片反映的就是“两弹一星”,当然,“两弹一星”还有另外一个版本,就是核弹、导弹和卫星。

今天我们一起学习第18课:科学技术的成就。

二、新课讲授

目标导学一:从“两弹一星”到漫步太空

1.图片展示:

钱学森(左一)和邓稼先(左二)

2.教师提问:两位科学家对我国哪一方面的进步作出了巨大的贡献?

提示:国防科技。

3.学生分组找出:在新中国成立后在国防科技这一领域取得的成就。

提示:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行实验成功;1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功;1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

4.教师提问:新中国几乎是在一穷二白的基础上研制出“两弹一星”的,这与邓稼先、钱学森等科学家的奋斗是离不开的,我们应该从他们身上学习哪些精神呢?

提示:艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献,严谨细致,团结协作、敢于创新等。

5.引导学生回答:取得这些成就的历史意义。

提示:极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神;它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

6.图片展示:杨利伟走出神舟五号

7.请同学们看课本,说说:改革开放后在航天上取得的成就。

提示:1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成实验;2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家;2008年9月,翟志刚完成出舱任务,实现了太空行走。

目标导学二:杂交水稻与青蒿素

1.图片展示:

袁隆平屠呦呦

2.教师简要介绍:袁隆平和屠呦呦的科研经历。

3.提出问题:袁隆平研制成功“籼型杂交水稻”的社会意义?

提示:为解决我国的吃饭问题和保障我国粮食安全作出了巨大贡献。

对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

4.教师指出:为此袁隆平成为获得我国第一个特等发明奖的人;他还荣获多项国际大奖,享有很高的国际声望,被称为“杂交水稻之父”。

5.教师提问:屠呦呦发现的青蒿素有什么医学价值?

提示:青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

6.教师指出:2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。

目标导学三:文化事业的发展

1.请同学们阅读课本第94页“文化事业的发展”的内容,回答:我国指导文艺工作的方针是什么?我国在文艺上取得了哪些成就?

提示(1):方针是“百花齐放”“百家争鸣”。

提示(2):小说《红岩》《青春之歌》;话剧《茶馆》;舞蹈史诗《东方红》;电影《英雄儿女》;2012年,莫言获得诺贝尔文学奖。

教师总结:“双百”方针为我国科学文化事业的发展指明了方向,将来仍然是我国科学文化工作者应该遵循的方针原则。

三、课堂总结

通过本课的学习,我们一起走近了新中国取得的一系列举世瞩目的科技成就,认识了一大批优秀的科学家。

从他们身上我们学到了爱国奉献、赤胆忠心、自力更生、艰苦奋斗、勇于创新等优秀品质。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的源泉。

我们一定要继承和发扬老一代科学家的优良品质,不为名利,默默奉献!让科技创新成为我们中国特色社会主义现代化建设的不竭动力。

3 板书设计

4 教学反思

在课堂教学时应及时提出相关问题,培养学生的分析、归纳能力。

本节课涉及的专业科技知识较多,有的科技知识比较抽象,需要老师相应的补充。

但因课时有限不能拓展深化,只能局限于最有代表性的科技成就来讲解。

如何使学生上一个台阶,还需要进一步的探索。

通过本课学习,着重培养学生关心国防、热爱科技,从小立志报效祖国,渴望投身于国防和科技建设中去的优良品质。

让学生向老一代科学家学习,不为名、不为利,赤胆忠心,报效祖国!利用学生对军事武器的好奇心,鼓励学生多说多探讨。

本节课也是一次重要的科普教育课。