泥蚶的养殖技术

- 格式:ppt

- 大小:9.33 MB

- 文档页数:161

泥蚶苗种生产技术引言泥蚶是一种常见的海水贝类,被广泛用于食用和养殖,也是重要的生态指标性物种之一。

随着人们对泥蚶苗种生产技术的研究不断深入,泥蚶养殖产业也得到了快速发展。

本文将详细介绍泥蚶苗种生产技术的全过程。

筛选种贝泥蚶苗种生产需要从海域中筛选出优良种贝。

首先,要选择水质清澈、环境优美、无污染的海域。

其次,要筛选出健康的个体,尽可能避免有病害、变异、畸形等问题的泥蚶。

同时,在种贝筛选时还需要注意以下几点:1.选择足壳完整、肉质饱满、活力强的个体。

2.避免选择体型过大或过小的泥蚶。

3.选择体质优良的泥蚶,避免携带病毒和寄生虫。

移栽、包装筛选出的优良种贝要在最短时间内移栽到指定的孵化池中。

一般来讲,泥蚶苗种生产过程中需要参考以下要求:1.移栽孵化池的水质应清澈无异味,且温度应保证在22~26℃之间;2.移栽种贝的过程要注意轻巧,避免对其造成伤害,同时移栽时要及时通入新的水源。

将筛选出的泥蚶个体移栽到孵化池后,还需要进一步进行包装,以便于苗种运输。

正常情况下,泥蚶应使用纱袋进行包装,每个纱袋应装入一定数量的泥蚶(根据不同计数标准,通常每袋泥蚶的数量在100~500个之间)。

包装后,需要将泥蚶放入水中冲洗干净,以去除泥沙和附着在外壳上的生物养殖物。

孵化泥蚶苗种生产过程中,孵化是一个极其重要的环节,直接关系到苗种质量和养殖效益。

下面我们来介绍泥蚶的孵化过程。

种贝沉积将泥蚶放入孵化池中后,第一步是让泥蚶自由沉积。

通常,放入孵化池的泥蚶会在2~3小时内沉积完成,此时孵化池的水体清澈透明。

饲料投喂随着孵化的进程,泥蚶的饮食需求也发生变化。

在孵化的第一阶段,我们需要投喂1~3微米粒径的微小藻类,如硅藻等。

在孵化的第二阶段,需要逐渐改变泥蚶的饲料,并且要注意掌握合适的投喂频率和投喂量。

定期换水孵化池中的水体需要保证清澈透明,并且要定期更换。

通常来讲,换水的频率视季节和水质等因素而有所不同。

夏季内水温高,水体难以维持稳定,此时需要更频繁地换水。

水产养殖标准随着人民生活水平的提高和对健康食品需求的增加,水产养殖业已成为重要的经济支柱产业之一。

然而,由于水质、环境、饵料等多方面因素的影响,水产养殖存在一定的风险和挑战。

为了确保水产养殖业的可持续发展,有必要制定一套行业规范、规程和标准,以确保水产养殖的安全、健康和高质量。

一、泥蚶养殖标准泥蚶养殖是水产养殖中的重要环节之一。

在泥蚶养殖中,必须严格遵守以下规范和标准:1. 水质要求:泥蚶对水质要求较高,要保持水体的清洁和透明度。

养殖池塘应定期清理和消毒,水质指标应符合国家标准。

2. 饵料管理:泥蚶的饵料选择应根据其生长阶段和饵料的组成进行科学配比。

饵料应符合相关食品安全标准,避免使用含有激素和抗生素的饵料。

3. 疾病防控:养殖过程中应加强对泥蚶的疾病预防和控制。

定期检查饵料、水质和蚶体健康状况,及时发现并处理疾病。

4. 养殖密度控制:合理控制泥蚶的养殖密度,避免过度养殖导致水质恶化和病害传播。

二、虾类养殖标准虾类养殖是水产养殖中的重要分支,对于确保虾类产品的质量和安全性具有重要意义。

以下是虾类养殖的标准:1. 池塘设计:虾类养殖池塘的设计应科学合理,包括水质控制装置、水流调控系统、底质管理等。

2. 养殖环境:虾类对光照、温度、氧气含量等环境因素有一定要求,应根据虾类品种和生长阶段进行合理控制。

3. 饲料配方:虾类的饲料应根据其生长阶段和营养需求进行科学配方,严禁使用含有有害物质的饲料。

4. 疾病防控:定期检查虾苗和成虾的健康状况,及时发现并控制疾病传播。

避免使用含有激素和抗生素的药物。

三、鱼类养殖标准鱼类养殖作为水产养殖的主要形式之一,应严格按照以下标准进行管理:1. 鱼种养殖:选择适合本地生态环境和市场需求的优质鱼种,注重保护当地生物多样性和水生态系统。

2. 池塘管理:合理规划和设计养殖池塘,包括水体循环系统、水质调控设备等。

3. 饵料管理:根据不同鱼种的营养需求和生长阶段,合理选择饵料,禁止使用含有激素和抗生素的饲料。

泥蚶养殖技术

段落划分:

一、泥蚶养殖的重要性

1、泥蚶养殖法的引入和发展有助于抑制海洋渔业过度捕捞和破坏海洋生态环境。

2、泥蚶养殖可以提高渔业收入,并促进当地海洋生态经济的发展。

3、泥蚶养殖有助于保护贫困家庭,改善其生活条件。

二、泥蚶养殖方法

1、选址:泥蚶养殖场应选择位于海上6-10公里外,适宜湿度和气温的地方。

2、水质:养殖的水质最好控制在7-8级,这是泥蚶健康成活的最佳环境条件。

3、水深:深度应在2—4米之间,以保护泥蚶不受海浪的冲击,同时增强水流的速度。

4、养殖技术:使用活珌类饵料和化学药品进行养殖,可以更好地控制养殖场的水质,形成有利的泥蚶养殖环境。

三、泥蚶养殖过程中需要注意的细节

1、定期检查泥蚶养殖场的水质和环境条件,以便在极端环境条件下提

前采取相应措施。

2、使用新颖的养殖技术和药品进行泥蚶养殖,以降低养殖成本,提高

养殖效率。

3、定期测量泥蚶养殖场的大小,以便更好地确定未来的发展方向。

4、要积极预防病毒,细菌等疾病,以保护养殖的泥蚶。

四、泥蚶养殖结果

1、泥蚶养殖法能够长期稳定、可持续、安全和可行地提供优质海产品,促进海洋渔业可持续发展。

2、同时,泥蚶养殖还可以有效缓解和改善渔民的经济困境,提高渔民

的生活水平。

3、此外,泥蚶养殖还可以积极推动海洋生态化,保护海洋生态系统,

构建和谐生态环境。

怎样养殖泥蚶泥蚶养殖技术要点泥蚶是四大养殖贝类之一,营养价值极高,有"血蚶"之美称,近年来人工养殖已有一定规模。

下面我们了解一下泥蚶养殖技术要点。

(1)埕地选择泥蚶养殖区应选在风平浪静、斜度小,砂泥底质,潮流畅通的内湾附近的中潮区。

小蚶苗(沙粒大小,俗称蚶沙)宜养在较高的潮区,以免受害,中蚶菌(黄豆大小,俗称蚶豆)养在较低潮区,生长较快.养殖区经常有淡水注入,海水比重在1.005-1.022,最适比重为1.008-1.015;水温在10-30℃之间为好,如在30度以上或10℃以下,都会妨碍泥蚶的生长。

(2)蚶苗选择与运输苗体要粗壮,色泽白带微红.蚶苗运输时,应洗涤干净,装入草袋或麻袋,每袋30-5℃斤,叠成“品”字形,有利空气流通和减少挤压。

车船要加篷,以防雨淋日晒。

蚶苗运输一般在冬,春季,气温为8~15℃.成活率较高。

运输时间一般不超过24小时,如时间过长,中途应将蚶苗浸入海水一段时间,以减少死亡。

(3)整埋与播苗泥蚶养殖方法有两种:一种是埕地养殖,就是将埕地做成畦,每畦面积一般30-50亩,最大不超过100窗,眭的周围要用芒草围起,以保持埕面稳定。

退潮时埕面不蓄水。

另一种是在中,高潮区蓄水养蚶,埕地周围要筑高0.8-.1米,宽1--1.5米的堤,涨潮时换水,退潮时蓄水,以增加泥蚶摄食时间,促进生长,埕地要翻松,整平,抹光,才能播苗。

畦间要开深半尺、宽l尺左右的水沟,以利排水和便于管理。

(4)分埕疏养蚶苗经过一段时间的养殖,个体长大,应分埕硫养,以免影响生长。

厦门、云霄、漳浦等地蚶苗生长较快,手8月左右就可分埋疏养;福鼎、宁德等地蚶苗生长较慢,须经一年多,即到翌年春季才能分埕疏养。

分埋疏养扩大的面积,一般为原面积的8~4倍,每亩播400-000斤(每斤450粒左右)。

疏养时,埋地的整理与播苗方法与前同,但苗种已长大,潜钻能力强,埕面不必抹光。

(5)加强管理播苗后,要经常巡视蚶埕,清除敌害,保持埕面平整,观察蚶苗生长情况:蓄水养蚶,要经常检查围堤,以防漏水。

质指标进行连续检测和随机检测,9月初温棚内养虾密度最大时水质指标见表1,可以看出本研究的养殖尾水处理技术工艺可以达到较好处理效果。

表1养殖尾水主要水质指标2.经济效益分析本试验投放大规格单环刺螠幼螠6667只/亩,经过8个月的养殖,单环刺螠个体重20克左右,达到商品规格,可上市销售。

大规格单环刺螠幼苗0.6元/只,共引进20万只,养殖成本12万元;按每亩池塘出100千克成螠、市场价格120元/千克计算,累计产出36万元,利润24万元,扣除人工成本(收成螠)及其他费用4万元,净利润20万元。

四、小结单环刺螠作为一种可用于尾水处理的水产经济物种,不仅可以应用于温棚养虾的尾水池塘中,也可以应用于海水工厂化养殖的尾水池塘中,整个养殖过程无需投饵,在净化养殖尾水的同时还提高了经济收入,达到健康养殖、稳产、增产的目的。

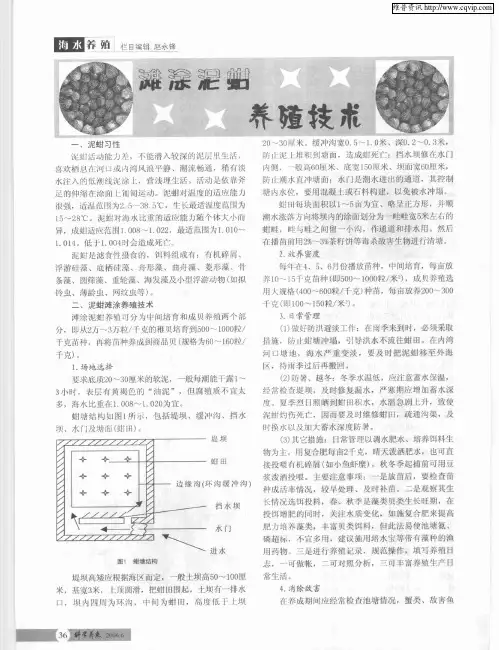

滩涂低坝高网蓄水泥蚶养殖是在高潮区及一些荒芜滩涂上经过清理、筑低坝蓄水的养殖方式。

该方式可将贝类、鱼和虾等品种进行单养或混养,具养殖成本低、管理简单等优点。

泥蚶在我国沿海各地均有分布,是传统的养殖贝类品种,俗称粒蚶、血蚶,属于软体动物门、双壳纲、列齿目、蚶科、蚶属。

泥蚶喜栖息在有淡水注入的软泥滩涂上,生长在中潮区和低潮区的交界处数量最多,埋居其中。

泥蚶无进排水管,采用外套膜进行呼吸、摄食、排泄等活动。

泥蚶适应盐度10~28.8,水温0~35℃。

泥蚶主要以硅藻类和有机碎屑及小型浮游动物为食,8-10月产卵期为生产旺季。

笔者于2021年在玉环市干江镇垟坑村进行滩涂低坝高网蓄水养殖泥蚶试验,现将养殖情况总结如下。

一、试验点条件将位于玉环市干江镇垟坑村2000亩滩涂中的50亩作为试验点。

该滩涂为潮间带滩涂,平坦且泥沙适中,海水潮流畅通,周边地区无污染源。

海水盐度为12~32,pH在7.8~8.6。

二、养殖设施建设1.蚶田建设在50亩的试验点四周建设坝高0.5米左右的矮坝,将内部的滩面顺着潮流方向划成若干个长条形蚶田,蚶田宽2.5米左右,在蚶田与蚶田之间挖小间隔,以缩短干露时间、提高摄罗华明(台州市水产技术推广总站,浙江台州318000)尾水处理前处理后氨氮(毫克/升)0.1590.054亚硝酸盐(毫克/升)0.4530.189硝酸盐(毫克/升)0.5320.309总氮(毫克/升)5.723.1磷酸盐(毫克/升)0.20.18总磷(毫克/升)0.410.32COD(毫克/升)5.64.8悬浮物(毫克/升)5020pH8.38.692022.3食率和生长率,也用作排水通道,缓冲涨潮纳水时海水对堤坝的冲击。

泥猛养殖技术泥猛养殖技术,又称蛤蜊养殖,是指在河口和海湾等潮间带地区,利用沙滩和泥滩等场所进行养殖的一种方式。

泥猛养殖技术在中国已经有几百年的历史,此技术在南方地区非常普及,对于提高经济效益和改善环境有巨大的作用。

本文将从泥猛的生态环境、种类鉴定、基础设施建设、参数监测等方面介绍泥猛养殖技术。

一、泥猛的生态环境泥猛分布于亚洲、非洲、欧洲和北美等地区。

在中国,泥猛主要分布在南方的海岸和内陆河口一带,如珠江口、松花江口等。

泥猛生长在海边沙滩浅水和沉积泥质河口受湖泊中等低水位、深水深度限制的砂质、泥质、石滩以及颗粒状泥沙泥滩等环境中。

泥猛一般在5℃-30℃的水温下生长,最适口径为8-10毫米,最大口径可达22毫米。

泥猛的生长时间不一,根据其生长场所的水温及不同品种而有所差异。

在我国,泥猛购买价格一般在20元/斤左右,高档的泥猛价格会有所提高。

二、种类鉴定种类鉴定是泥猛养殖的重要环节。

泥猛的种类主要有黑壳泥猛、黄壳泥猛、绿壳泥猛、白壳泥猛等。

通过分析泥猛的壳颜色、口形及壳形等特征,可以进行种类鉴定。

对于清除污染物的泥猛、钙质含量丰富的泥猛、口感好或口碑较好的泥猛等,可以作为主要选育对象。

三、基础设施建设在泥猛养殖过程中,基础设施建设是一个非常重要的环节。

首先,选定一个适合泥猛生长环境的场所,注意场所的泥沙含量、水质情况等要求。

然后,对泥猛育苗和放养的地方,进行围栏设施和鹤嘴式排水设施等建造。

在泥猛收获时,还需要具备收获拉网设备等设备,提高收获效益。

四、参数监测参数监测是泥猛养殖中非常重要的一个环节。

泥猛的养殖环境,需要具备较高的盐度、较高的溶氧量、足够的光照强度等。

同时应注意,泥猛容易感染疾病,要注意调节兽医适当治疗。

建立起环境监测点和疾病监测点,可以确保泥猛养殖的稳定性,提高泥猛的养殖量和质量。

总之,泥猛养殖技术是一项较为成熟的技术,需要进行种类鉴定、基础设施建设、参数监测等多方面的掌握。

如果能够根据泥猛的生态环境,进行科学合理的培育与养殖,就能够达到高效益、安全、高品质的目标。

泥蚶新品系分级养殖技术示范

刘琦;张磊;陈丽芝

【期刊名称】《科学养鱼》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】三门县海水养殖模式以虾-蟹-贝混养为主,其中贝类占水产品产量的80%以上,主要养殖品种为泥蚶、缢蛏。

泥蚶又称血蚶,全县年产量达7万吨,年产值超10亿元,是三门县渔业支柱产业。

三门县泥蚶养殖产量保持较稳定的增长,但是泥蚶养殖周期较长,需要2~3年才能养成,且养殖池塘的租赁价格普遍升至4 000元/亩以上,成本较高,养殖效益有所降低。

因此,选取优良的泥蚶新品系、提高生长率、缩减养殖周期势在必行。

【总页数】2页(P71-72)

【作者】刘琦;张磊;陈丽芝

【作者单位】三门县水产技术推广站;三门县张磊青蟹养殖专业合作社

【正文语种】中文

【中图分类】F32

【相关文献】

1.泥蚶养殖技术之二:泥蚶早繁育苗技术初探

2.泥蚶养殖技术之三:泥蚶人工育苗的几个技术问题探讨

3.关于泥螺、泥蚶的养殖技术之一:泥螺人工养殖技术措施

4.之四:虾塘混养泥蚶技术简介

5.之三:泥蚶育苗中的单细胞藻类培育新工艺

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。