中医基础理论,第三章五脏

- 格式:ppt

- 大小:23.61 MB

- 文档页数:157

五脏六腑的生理一、五脏的生理(一)心:心位于胸中,有心包络包裹,卫护于外,它主要的功能是主血脉,是人体血液运行的动力。

1、心主血脉,其华在面。

心主血脉,指心有推动血液在脉管内运行,营养全身的功能。

2、心主神明。

神明是指人的思维活动和意识状态;中医认为这些机能都有心来主管;古人把心看作是五脏六腑之大主。

3、心主汗液。

汗为津液所化,津液是血液的重要组成部分,出汗过多容易伤津耗血。

故有“汗血同源”、“汗为心液”之说。

4、心开窍于舌。

心经别络上行于舌,因而心血上通于舌,故心有病变,容易在舌体上反映出来。

(二)肝:肝位于肋部1、肝藏血,是指肝能储藏血液,并对周身血量的分布起调节作用。

2、主疏泄。

疏泄,即舒展、通畅、条达之意。

是指肝气具有舒展、生发、条达柔和的生理功能;肝气的疏泄,直接关系到人体气的机枢的升降与调畅。

具体有以下两个方面。

(1)情志方面:人的神志活动除心所主之外,与肝关系密切;(2)消化吸疏方面肝的疏泄功能,不仅可以调畅气机、协调脾胃之气的升降,而且还与胆汁的分泌有关;3、主筋,其华在爪。

4、开窍于目。

(三)脾:脾位于中焦,1、运化、升清。

脾主运化的作用,包括运化水谷精微和运化水湿。

运化水谷精微是指:消化饮食和吸疏运输营养物质的功能;运化水湿主要是指:脾有促进水液代谢的作用。

2、主统血。

脾统血指脾气能统摄血液,使之正常运行而不溢于血管之外。

3、主肌肉、四肢。

脾脏将水谷精微输送到全身肌肉,以起营养作用,脾的运化功能健旺与否,关系到肌肉的壮实或衰萎。

4、开窍于口,其华在唇。

人体的饮食、口味等与脾的运化功能有关;脾气健旺,则食欲、口味正常;若脾失健运,则食欲减退,口淡无味。

脾的功能好坏,也可从口唇反映出来;如脾气健运,肌肉营养充足,则口唇红润而有光泽;脾气不健,则口唇淡白或萎黄无光泽。

(四)肺:肺位于胸中,上连喉咙,开窍于鼻。

1、主气、司呼吸:肺所主的气包括:元气和充斥于全身的气。

肺有司呼吸的功能,肺是气体交换的场所;人体通过肺吸入自然的清气,吐出体内浊气,体内外的气体不断得到交换。

中医基础理论:五脏――心的在志、在液、在体和在窍心在志为喜心在志为喜:心在志为喜,是指心的生理功能与精神情志活动的“喜”有关。

藏象学说认为,人体对外界信息所引起的情志变化,是由五脏精气所化生,而把喜、怒、思、忧、恐等五种情志活动称作五志,分属于五脏。

故《素问・天元纪大论》说:“人有五脏化五气,以生喜、怒、思、忧、恐。

”《素问・阴阳应象大论》亦说:“在脏为心……在志为喜,”即是说五志之中,喜为心志。

喜乐愉悦,一般说来,对人体属于良性的刺激,有益于心主血脉等生理功能,所以《素问・举痛论》说:“喜则气和志达,营卫通利。

”但是,喜乐过度,则又可使心神受伤,神志涣散而不能集中或内守。

故《灵枢・本神》又说:“喜乐者,神惮散而不藏。

”若从心主神志的生理功能状况来分析,则又有太过与不及的变化。

应当指出,由于心为神明之主,故不仅喜能伤心,而且五志过极均能损伤心神,出现神志病变。

所以,《灵枢・邪气脏腑病形》又说:“愁忧恐惧则伤心”,《素问・本病论》亦说:“忧愁思虑则伤心”。

心在液为汗心在液为汗:汗液,是人体津液经过阳气的蒸化,从汗孔排出之液体。

所以《素问・阴阳别论》说:“阳加于阴谓之汗。

”《温病条辨》亦说:“汗也者,合阳气阴精蒸化而出者也。

”同时汗液的排泄,还有赖于卫气对腠理的开阖作用:腠理开,则汗出;腠理闭,则无汗。

由于汗为津液所化生,血与津液又同出一源,均为水谷精气所化生,因此又有“血汗同源”说,而心主血,故又有“汗为心之液”的说法。

汗与心的这种内在联系具有一定的临床意义,如心气虚损,则可见自汗;心的阳气暴脱,即可见大汗淋漓等。

反之,汗出过多,也可损伤心脏阳气。

心在体合脉,其华在面心在体合脉,其华在面:在体合脉,是指全身的血脉统属于心,即心主血脉。

其华在面,是说心的生理功能正常与否,可以反映于面部的色泽变化。

华,是荣华、光彩之意。

中医学认为,五脏精气的盛衰,均可以显现于与之相通应的某些体表组织器官上,称为五华。

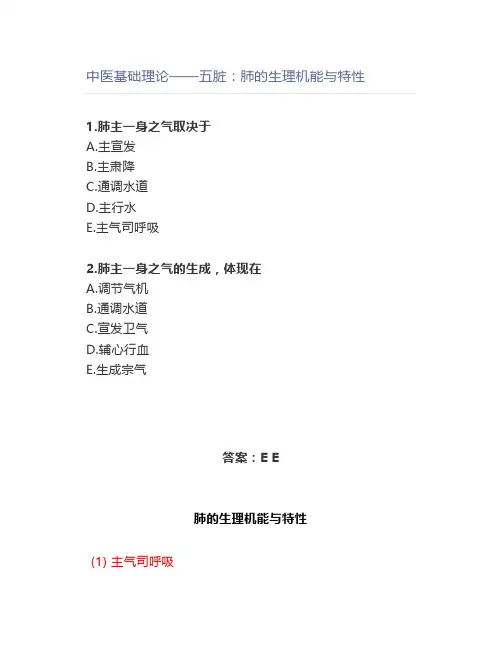

中医基础理论——五脏:肺的生理机能与特性1.肺主一身之气取决于A.主宣发B.主肃降C.通调水道D.主行水E.主气司呼吸2.肺主一身之气的生成,体现在A.调节气机B.通调水道C.宣发卫气D.辅心行血E.生成宗气答案:E E肺的生理机能与特性(1) 主气司呼吸包括主呼吸之气和主一身之气两个方面。

肺主呼吸之气,指肺是气体交换的场所,通过肺的呼吸作用,不断吸进清气,排出独气,吐故纳新,实现机体与外界环境之间的气体交换,以维持人体的生命活动。

肺主呼吸,实际上是肺气的宜发与肃降运动在气体交换过理中的具体表现,肺气宜发,浊气得以呼出;肺气肃降,清气得以吸人。

肺气的宜发与肃降运动协调有序,则呼吸均匀通畅。

肺主一身之气,指肺有主司一身之气的生成和运行的作用,体现在两个方面:①宗气的生成一身之气主要由先天之气和后天之气构成。

宗气属后天之气,由肺吸人的自然界清气,与脾胃运化的水谷之精所化生的谷气相结合而生成。

宗气在肺中生成,积存于胸中“气海”,上走息道出喉咙以促进肺的呼吸,并能贯生心脉以助心推动血液运行,还可沿三焦下行脐下丹田以资先天元气,故在机体生命活动中占有非常重要的地位。

②对全身气机的调节作用肺有节律的呼吸,对全身之气的开降出人运动起着重要的调节作用。

《素问,六节藏象论》说:“肺者,气之本。

”(2) 主行水指肺气的宜发、肃降运动推动和调节全身水液的输布和排泄。

肺主行水表现在两个方面: 一是通过肺气的宣发运动,将脾气转输至肺的水液和水谷之精中的较轻清部分,向上向外布散,上至头面诸窍,外达全身皮毛肌腠以濡润之;输送到皮毛肌腠的水液在卫气的推动作用下化为汗液,井在卫气的调节作用下有节制地排出体外。

二是通过肺气的肃降运动,将脾气转输至肺的水液和水谷精微中的较稠厚部分,向内向下输送到其他脏腑以濡润之,并将脏腑代谢所产生的浊液下输至膀胱,成为尿液生成之源。

肺以其气的宣发与肃降运动输布水液,故说“肺主行水”。

又因为肺为华盖,故称“肺为水之上源”。

中医基础理论之五脏六腑与人体平衡中医学是中国传统医学的重要组成部分,其理论体系极其丰富和独特。

中医基础理论包括五脏六腑理论,在中医学中占据重要地位。

五脏六腑理论是指人体内部的五脏和六腑,它们在中医理论中被赋予了丰富的功能和相应的平衡调节方法。

一、五脏的功能与平衡五脏是指心、肝、脾、肺、肾这五个重要脏器。

根据中医理论,五脏之间相互联系、相互依存,共同维持人体的生命活动。

每个脏器都有独特的功能和作用。

1. 心:心主神明,掌管人的思维、情绪和意识活动。

它的平衡与人的情绪健康密切相关。

中医认为,愉快的情绪可以调节心脏功能,而悲伤、愤怒等负面情绪可能导致心脏功能紊乱。

2. 肝:肝主疏泄,掌管人体的气机运行。

肝的平衡与人体血液循环、情绪稳定有关。

当肝气不畅,容易出现头痛、眩晕等症状。

情绪不稳定也会影响肝的平衡。

3. 脾:脾主运化,参与消化吸收和水液平衡。

中医认为,脾的平衡与人体对营养的吸收和运用有关,它的虚弱可能引起消化不良、腹胀等问题。

饮食习惯、情绪波动等因素都可以影响脾的平衡。

4. 肺:肺主呼吸,掌管人体的气息和卫气的运行。

肺的平衡与人体的呼吸功效、皮肤的健康等密切相关。

中医认为,肺是最容易受到外界因素刺激的脏器,如湿邪、热邪等,都可能导致肺功能失调。

5. 肾:肾主藏精,与人的生殖、生长和激素分泌有关。

肾的平衡与人体的生殖能力、骨骼健康等息息相关。

中医认为,肾虚可能导致性功能障碍、骨质疏松等问题。

五脏的平衡是中医学所追求的目标之一。

中医通常通过中药调理、针灸、按摩等方法来保持五脏的平衡,并预防、治疗相关的疾病。

二、六腑的功能与平衡六腑是指胆、膀胱、胃、小肠、大肠、三焦这六个腑器。

它们在中医理论中与消化、排泄等功能有关,同时也与五脏密切配合,维护人体的平衡状态。

1. 胆:胆的主要功能是帮助消化脂肪和排泄胆汁。

胆的平衡与消化能力和情绪稳定有关。

中医认为,胆虚易导致消化不良和情绪烦躁等问题。

2. 膀胱:膀胱主要负责排泄尿液。

中医基础理论五脏中医学是中国古代智慧的珍贵遗产,历经千年传承至今。

其基础理论是五脏学说,通过研究和理解五脏之间的相互关系,可以揭示人体疾病的根源和治疗方法。

本文将介绍中医基础理论的五脏部分,并探讨其在现代医学中的应用。

五脏,即心、肝、脾、肺、肾,是中医学中的重要概念。

中医认为,五脏主宰着人体的生理和病理变化,是维持人体健康的关键。

每个脏器都有其独特的功能和作用。

首先,心脏是人体的主要力量来源。

中医认为,心主循环系统,掌管血液的运行;心开窍于舌,可通过观察舌质、舌苔等来了解心脏的状况。

心脏的亏损会导致心悸、失眠等症状,因此保持心脏健康非常重要。

其次,肝脏是人体的储藏库。

中医认为,肝主疏泄,调节气血的运行;肝主筋,与肌肉、韧带的功能密切相关。

肝气不舒会引发情绪不稳、头痛等症状,因此保护肝脏对于维持身体的平衡至关重要。

再者,脾脏是人体消化吸收的重要器官。

中医认为,脾主运化,负责将食物消化吸收并转化为营养物质;脾开窍于口唇,可以通过观察口唇的颜色等来判断脾脏的功能。

脾气虚弱会导致消化不良、食欲不振等问题,因此保护脾脏有助于促进健康消化系统。

此外,肺脏是呼吸系统的主要组成部分。

中医认为,肺主气,掌管呼吸;肺开窍于鼻,可以通过观察鼻子的形状来了解肺脏的状况。

肺气不通畅会引发咳嗽、气短等症状,因此保护肺脏对于呼吸健康至关重要。

最后,肾脏是人体的基础之源。

中医认为,肾主藏精、主生长发育;肾开窍于耳,可以通过观察耳朵的形态来了解肾脏的状况。

肾脏的虚弱会引发性功能障碍、腰膝酸软等问题,因此保养肾脏有助于促进性健康和整体健康。

中医基础理论的五脏学说在现代医学中也受到一定的关注和应用。

尽管现代医学倾向于以器官的解剖和生理学来研究人体,但对五脏的理解和研究仍然有其独特的价值。

例如,通过调节心脏的功能可以有效控制心血管疾病的发展,通过调节肝脏的功能可以达到解毒和抗炎的效果。

总之,五脏学说是中医基础理论的重要组成部分,对于理解疾病的本质和治疗方法具有重要意义。

1. 肺为五脏之“华盖”,与外界直接相通:肺位于胸腔,居五脏之⾼位,并通过⼝⿐与外界直接相通,可以直接感受外来邪⽓的侵袭,尤其是风寒、温热邪⽓,常直接侵及于肺脏,引起肺卫失宣和肺窍不利等病变,初起可见恶寒发热、咳喘、⿐塞等症,故有“肺多表证”之说。

2. 肺为“娇藏”,不耐寒热:娇,即娇嫩之意。

肺为清虚之体,性喜清润,不耐寒热,不容异物。

肺主⽪⽑,通过⼝⿐与外界相通,⾃然界寒、热、燥、湿等邪⽓,常易侵犯到肺脏。

考试⼤站收集⼈体内的⽔饮痰湿也常停积于肺,其他脏腑的病变也常影响到肺脏,由于肺体娇嫩,⼜易受侵害,所以不管是外感或者内伤,常可见到肺脏的病证。

3. 肺与秋⽓相应:肺⽓通于秋,在⽣理上肺为清虚之体,性喜清润,与秋季⽓候清肃、空⽓明润相通应。

病理上,秋季⽓候⼲燥,容易伤害肺津,引起⼝⿐⼲燥、⼲咳少痰、痰少⽽粘的肺燥证。

主⾎脉 主,有主持、管理之意。

⾎,指⾎液,是⼈体重要的营养物质。

脉,指经脉,为⽓⾎运⾏的通路,中医⼜称为“⾎府”。

所谓⼼主⾎脉,即指⼼脏推动⾎液在经脉内运⾏的⽣理功能。

⼼脏位于胸中,有经脉与之相连,形成⼀个密闭循环的系统。

⼼脏在⼈的⼀⽣中不停地跳动,通过经脉把⾎液输送到各脏腑组织器官,以维持⼈体正常的⽣命活动。

⼼脏有规律地跳动,与⼼脏相通的脉管亦随之产⽣有规律的搏动,称之为“脉搏”,在⼈体的某些部位,可以直接触及到脉搏的跳动。

例如在颈侧部(⼈迎脉)、腕部(⼨⼝脉)、⾜背部(趺阳脉)均可触及脉跳。

中医通过触摸这些部位脉搏的跳动,来了解全⾝⽓⾎的盛衰,作为临床诊断疾病的依据,称之为“诊脉”。

⼼脏的搏动,还可以在左乳下触及,中医将此部位称之为“虚⾥”。

触摸虚⾥跳动,有助于对⼼病的诊断。

⼈体⾯部的⽓⾎⽐较丰富,⼼脏⽓⾎的盛衰亦常通过⾯部的颜⾊与光泽显现于外,故称⼼“其华在⾯”。

望⾊,亦是中医诊察疾病的重要⽅法。

中医学认为,⼼脏之所以能够正常搏动以推动⽓⾎的运⾏,均依赖于⼼⽓的作⽤。

在⽣理情况下,⼈的⼼⽓强健,推动⾎液运⾏的⽣理功能正常,⽓⾎运⾏通畅,全⾝的⽣理机能正常,表现为⾯⾊红润⽽有光泽,脉搏节律均匀,和缓有⼒。

如果⼼主⾎脉的功能失常,即可产⽣相应的病理变化,主要表现在以下⼏⽅⾯: 1. ⼼⽓不⾜:即⼼的精⽓虚少,推动⾎液运⾏的功能减低。

可见⼼慌⼼跳,⾯⾊⽆华,脉虚⽆⼒等。

2. ⼼⾎瘀阻:若⼼⽓不⾜,⾎运⽆⼒,可导致⼼脏⾎液瘀阻。

可见⼼悸,⼼前区憋闷疼痛,⾯⾊灰暗,⼝唇青紫,脉搏节律不整等。

3. ⼼⾎亏虚:⼼主⾎脉的功能正常,以⼼⽓强健、⾎液充盈、脉道通利为基本条件。

考试⼤站收集如果⼼⾎虚少,脉道不充,则可见⼼悸、⾯⾊⼝唇苍⽩,脉细⽆⼒等。

⼼主神志 ⼼主神志,⼜称⼼主神明或⼼藏神。

1. 神的概念:神是⼀个宽泛的概念,常指事理的⽞妙、神奇。

如谓“阴阳不测之谓神”、“不见其事,⽽见其功”。

中医基础理论五脏中医基础理论中的五脏,即心、肝、脾、肺、肾,是人体生命活动的核心,它们各自有着独特的生理功能和相互之间的密切联系,共同维持着人体的正常运转。

心,被称为“君主之官”,在五脏中居于首要地位。

心主血脉,推动血液在脉管中运行,将营养物质输送到全身各个脏腑组织,以维持其正常的生理功能。

同时,心主神志,主宰着人的精神、意识和思维活动。

如果心的功能出现异常,就可能会出现心慌、心悸、失眠、多梦、健忘等症状。

比如说,心血不足时,会导致心神失养,出现失眠、多梦、易惊等;心阳不足时,则可能出现畏寒肢冷、心胸憋闷等。

肝,被喻为“将军之官”。

肝主疏泄,能够调畅人体的气机,使气血运行通畅,促进脾胃的运化功能,调节情志。

此外,肝还藏血,具有贮藏血液和调节血量的作用。

当人处于安静状态时,部分血液就会贮藏于肝;而在活动时,肝又会将所藏之血输送到全身各处,以满足身体的需要。

如果肝气郁结,就容易出现情绪抑郁、胸胁胀痛、月经不调等问题;肝血不足时,则可能会出现头晕目眩、视力减退、肢体麻木等症状。

脾,被誉为“后天之本”。

脾主运化,包括运化水谷和运化水液两个方面。

运化水谷,就是将我们摄入的食物转化为营养物质,并吸收和输送到全身;运化水液,是指脾对体内水液的吸收、转输和布散。

脾还主统血,能控制血液在脉管内正常运行,防止溢出脉外。

脾气虚时,可能会出现食欲不振、腹胀、便溏、乏力等症状;脾不统血时,则会出现各种出血症状,如鼻出血、牙龈出血、月经过多等。

肺,被称为“相傅之官”。

肺主气,司呼吸,通过呼吸运动,吸入自然界的清气,呼出体内的浊气,实现体内外气体的交换。

肺还主宣发肃降,宣发是指将肺气向上向外布散,肃降是指将肺气向下向内清肃和下降。

肺通调水道,能够调节水液的代谢。

若肺失宣降,就可能出现咳嗽、气喘、胸闷等症状;肺气不足时,容易出现气短、自汗、易感冒等情况。

肾,被视作“先天之本”。

肾藏精,主生长发育和生殖,肾精是人体生命活动的根本物质。

中医基础理论:五脏――肺的在志、在液、在体和在窍肺在志为忧肺在志为忧:以五志分属五脏,则肺在志为忧,若以七情配属五脏,则悲、忧同属于肺。

悲哀和忧伤,虽属不良性情志刺激,但在一般情况下,并不都导致人体发病。

只有在过度悲伤情况下,才能成为致病因素。

它对人体的主要影响,是使气不断地消耗。

故《素问・举痛论》说:“悲则气消……悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,营卫不散,热气在中,故气消矣。

”由于肺主气,所以悲忧易于伤肺。

反之,在肺虚时,则人体对外来非良性刺激的耐受性就会下降,从而易于产生悲忧的情绪变化。

肺在液为涕肺在液为涕:涕,为鼻腔粘膜分泌的一种粘液,具有润泽鼻窍的功能,并能防御外邪,有利于肺的呼吸。

故《素问・宣明五气篇》说:“五脏化液……肺为涕。

”在正常情况下,涕液润泽鼻窍而不外流;在临床上观察涕的变化,常有助于对肺病的诊断。

如风寒犯肺,则鼻流清涕;考试大网站收集风热犯肺,则鼻流黄稠涕;燥邪伤肺,则干而无涕。

肺在体合皮,其华在毛肺在体合皮,其华在毛:肺与皮毛在生理或病理上存在着十分密切的内在联系,主要有以下两方面:1.肺输精于皮毛:肺气宣发,可以把卫气、水谷精微和津液输布到体表,温养肌肤、润泽皮毛。

故《素问・五脏生成篇》说:“肺之合皮也,其荣毛也。

”肺的生理功能正常,则皮肤致密,毫毛光泽,抗御外邪侵袭的能力亦较强;反之,肺气虚损,宣发卫气和输精于皮毛的功能减弱,则卫表不固,抗御外邪侵袭之能力低下,即可出现多汗或自汗,或皮毛憔悴枯槁等病理表现。

正是由于肺与皮毛相合,所以在外邪侵犯皮毛,腠理闭塞,卫气郁滞的同时,也常可影响及肺,而致肺气不宣;反之,外邪袭肺,肺气不宣时,也同样能引起腠理闭塞,卫气郁滞等病变。

2.皮毛助肺呼吸:在中医学中把汗孔称作“气门”,即人体皮表之汗孔,不仅能排泄由津液所化之汗液,实际上也随着肺气的宣发和肃降进行着体内外的气体交换。

所以唐容川在《医经精义》中指出,皮毛亦有“宣肺气”的作用,并指出:“遍身毛窍,俱暗随呼吸之气以为鼓伏。

中医基础理论:五脏——脾的主要生理特点中医基础理论:五脏——脾的主要生理特点脾主运化:脾的运化功能包括运化水谷精微和运化水液两个方面。

1. 运化水谷:水谷,泛指各种饮食物。

运化水谷,即指脾对饮食物的消化、吸收和布散作用。

饮食物经过口腔、食道进入胃后,经过胃的初步腐熟,然后下降到小肠分别清浊,这期间,必须依赖于脾的运化,才能把饮食水谷消化成可以被人体利用的精微物质。

同样,亦要靠脾的转输,才能将这些精微物质输送到各脏腑组织器官,使其发挥正常的生理功能。

中医学认为,脾的运化水谷的功能,全赖于脾气,只有在脾气强健的情况下,水谷精微才得以正常的消化吸收,才能为化生精、气、血、津液提供足够的养料,从而使人体脏腑、经络、四肢百骸,以及皮毛筋肉等得到充分的营养,以维持正常的生理机能。

若脾气虚损,运化水谷精微的功能减退,则机体的消化吸收功能失常,则可出现腹胀、便溏、食欲不振,甚则面黄肌瘦,倦怠乏力等病变。

还可因气血生化不足、正气虚损而变生它病,所以说脾胃为后天之本,气血生化之源。

2. 运化水液:运化水液,是指脾对水液的吸收、转输和布散功能,是脾主运化的重要组成部分。

脾运化水液的功能包括两个方面。

由于脾位于人体中焦,故在水液代谢中起着重要的枢纽作用。

因此,只有脾气强健,则运化水液的功能才能正常发挥,方能防止水液在体内发生不正常的停滞,亦就防止了湿、痰、饮等病理产物的产生。

由于人出生后,主要靠从饮食物当中摄取营养,而饮食物的消化和吸收主要靠脾的运化功能来完成,脾胃的运化功能对维持人体的生命和健康具有极其重要的意义,故有“脾胃为后天之本”、“气血生化之源”的说法。

这实际上是对饮食营养和消化吸收功能的重要生理意义在理论上的高度概括。

脾胃为后天之本的理论,在防治疾病方面,具有重要意义。

在日常生活中,应注意饮食营养,饮食有节,保养脾胃,才能防止疾病的发生。

如金代医家李杲即在《脾胃论?脾胃盛衰论》中说:“百病皆由脾胃衰而生也”。

中医执业医师考试《中医基础理论》考点解析:五脏细目一:五脏的生理功能与特性1、心的生理功能与特性:生理功能:主血脉,主藏神。

生理特性:为阳脏而主通明。

2、肺的生理功能与特性生理功能:肺主气;肺主宣发,肃降;肺主通调水道;肺朝百脉,主治节。

生理特性:肺为华盖;肺为娇脏;肺气宣降。

3、脾的生理功能与特性生理功能:主运化;主统血; 生理特性:脾气主升;喜燥恶湿。

4、肝的生理功能与特性生理功能:主疏泄;主藏血; 生理特性:肝为刚脏;肝气升发。

5、肾的生理功能与特性生理功能:藏精,主生长发育生殖与脏腑气化;主水;主纳气。

生理特性:主蛰守位。

细目二:五脏之间的关系1、心与肺的关系:气与血的方面。

生肺主气,吸入清气,生成宗气,助心行血。

理心主血脉,推动血行,有利于肺气的输布。

病肺气虚——宗气生成不足——心血瘀阻(心力衰竭:端坐呼吸)理心血运行不畅——肺气输布不利:气喘,胸闷。

2、心与脾的关系:血液的生成和运行方面。

生心主血脉,心阳温运脾土。

理脾主统血,为气血生化之源。

病心血亏虚:心悸、健忘、失眠、多梦。

理脾失健运:纳呆、腹胀、便溏、倦怠无力。

3、心与肝的关系:血液和情志方面。

生血液:心主血脉,肝主藏血,肝血养心血。

理情志:心主神志,肝主疏泄,调畅情志。

病心肝血虚:心悸、失眠、两目干涩,肢体乏力。

理心肝火旺:心烦、失眠、急躁易怒。

4、心与肾的关系:阴阳相交、心肾相交、水火既济生心阳在上,下行以温肾水,使肾水不寒。

理肾阴在下,上行以抑心阳,使心火不亢。

病心肾阴虚(水亏火旺):心悸、失眠、腰膝酸软、多梦遗精。

理心肾阳虚(水气凌心):心悸、肢冷、水肿、尿少。

5、肺与脾的关系:气的生成和水液代谢方面。

生宗气的生成:肺吸入清气和脾胃运化的水谷精微之气。

理水液代谢:肺主通调水道,脾主运化水谷精微。

病肺脾气虚:咳喘无力,腹胀,纳呆,便溏。

理水液障碍:痰饮水肿——脾为生痰之源,肺为贮痰之器。

6、肺与肝的关系:气的升降和平衡方面生肺主肃降,防止肝气亢逆。

⼀、⼼(附:⼼包络)⼼位于胸腔偏左,膈膜之上,肺之下,圆⽽下尖,形如莲蕊,外有⼼包卫护。

⼼与⼩肠、脉、⾯、⾆等构成⼼系统。

⼼,在五⾏属⽕,为阳中之阳脏,主⾎脉,藏神志,为五脏六腑之⼤主、⽣命之主宰。

⼼与四时之夏相通应。

(⼀)⼼的解剖形态1.⼼的解剖位置:关于⼼的解剖部位,在《内经》《难经》《医贯》等中医⽂献中已有较为明确的记载,⼼位于胸腔偏左,居肺下膈上,“⼼居肺管之下,膈膜之上,附着脊之第五椎’’(《类经图翼·经络》)。

⼼是隐藏在脊柱之前,胸⾻之后的⼀个重要的脏器。

⼼尖搏动在左乳之下。

2.⼼的形态结构:⼼脏呈尖圆形,⾊红,中有孔窍,外有⼼包络围护,⼼居其中。

中医学对⼈体⼼脏的重量、颜⾊、结构,以及⼼腔的⾎容量等均有⼀定的认识,只是较为粗略⽽已。

“⼼象尖圆形,如莲蕊……外有⾚黄裹脂,⼀是为⼼包络”(《类经图翼·经络》)。

脏象学说中的⼼,在中医⽂献中有⾎⾁之⼼和神明之⼼之别。

⾎⾁之⼼,即指实质性的⼼脏;神明之⼼是指脑接受和反映外界事物,进⾏意识、思维、情志等精神活动的功能。

中医学把精神意识思维活动归属于⼼,故有神明之⼼的说法。

正如李梃所说:“有⾎⾁之⼼,形如未开莲花,居肺下肝上是也。

有神明之⼼……主宰万事万物,虚灵不昧是也”(《医学⼊门·脏腑》)。

(⼆)⼼的⽣理功能1.⼼主⾎脉:⼼主⾎脉,指⼼有主管⾎脉和推动⾎液循⾏于脉中的作⽤,包括主⾎和主脉两个⽅⾯。

⾎就是⾎液。

脉,即是脉管,⼜称经脉,为⾎之府,是⾎液运⾏的通道。

⼼脏和脉管相连,形成⼀个密闭的系统,成为⾎液循环的枢纽。

⼼脏不停地搏动,推动⾎液在全⾝脉管中循环⽆端,周流不息,成为⾎液循环的动⼒。

所以说:“⼈⼼动,则⾎⾏于诸经,……是⼼主⾎也”(《医学⼊门·脏腑》)。

由此可见,⼼脏、脉和⾎液所构成的这个相对独⽴系统的⽣理功能,·都属于⼼所主,都有赖于⼼脏的正常搏动。

⼼脏有规律的跳动,与⼼脏相通的脉管亦随之产⽣有规律的搏动,称之为“脉搏”。