城市用地适宜性评价

- 格式:ppt

- 大小:114.00 KB

- 文档页数:6

城镇建设用地生态适宜性评价研究本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1.评价研究的背景如今伴随着城市建设的不断发展,人数的不断增加,我们地球的环境受到了很大的威胁,特别是在中国,环境问题是很迫切需要解奂的。

面对日趋严重的环境问题,人们认识到自己过去的做法是存在问题的,开始研究人与环境之间的关系。

现在很多的国家对于生态环境都是比较重视的,所以现在中国也应该把解决土地建设生态化问题提上日程,否则环境的破坏会对中国的发展产生不利的影响。

中国是一个千年大国,也是文明国家,中国一直在走可持续发展的道路,但是在经济迅速发展的同时,环境却遭到了很大的破坏。

如今,土地建设必须依据科学合理的原则来开发。

但是,由于现在土地建设的规章制度还不是很全面,所以经常会被人们遗忘。

所以,国家在针对土地建设的问题需要提出合理的规章制度,这项规章制度包含的内容毕竟是多元化的,包含的范围是比较广的,也是一项比较复杂的工作,这项规章制度的实施对于环境的保护是非常重要的。

2.评价研究的意义城镇在中国占了很大的比重,城镇连接着城市和农村,所以,现在城镇的土地建设是中国面临的比较大的问题,我们既要合琿地利用土地,又要保护地球环境。

3.国外评价研究的状态现在国外对于土地建设的问题的改善主要表现在对于土地政策的落实上面,土地建设必须和政策相关联。

所以,在国外规章制度对于土地建设是很重要的。

4.国内评价研究的状态定位性评价偏多现在在中国的土地建设考量中,主要是采用相关的概率选取一部分土地进行分析,但是选择的数量不是很多,这样的测量结果其实是不够准确的,比较合理的方式是多次试验,保证测试结果更准确。

城市土地建设评价少在对于土地建设考察的例子当中,对于国家城市用地的分析研究少于城镇用地的研究,但是评判的标准是基本一样的,可是城市用地和农村用地是完全不相同的。

基于GIS的城市建设用地适宜性评价随着城市化进程的不断加快,城市土地资源的合理利用成为一个亟待解决的问题。

城市建设用地适宜性评价通过对城市土地资源进行评估和分析,以确定合适用地类型和用地规划,有助于提高城市土地的利用率和建设效益。

而GIS作为一种有效的城市规划工具,可以提供空间分析和决策支持,被广泛应用于城市建设用地适宜性评价中。

首先,GIS可以提供土地资源的空间数据,包括土地利用类型、地形地貌、气候条件、土壤类型等。

这些数据可以通过空间叠加和数据分析,为城市建设用地的评价和分类提供依据。

例如,通过将土地利用类型和土壤类型进行叠加分析,可以确定哪些土地用于农业,哪些土地适合用于工业、商业或居住等。

其次,GIS可以进行空间分析和模型构建,以评估不同区域土地的适宜性。

通过建立适宜性评价指标体系,如土地可利用度、地貌适应度、交通便利度等,在GIS平台上进行各项指标的加权计算和分析,可实现对土地适宜性的综合评价。

这种基于GIS的空间分析和评价,可以为城市宏观规划和区域用地的选择提供科学依据。

此外,GIS还可以基于可持续发展的原则,对城市建设用地进行评价。

通过将不同用地类型的生态、经济和社会因素等进行综合考虑,建立可持续发展评价指标体系并结合GIS进行空间分析,可以指导城市用地的合理规划和管理。

例如,通过评估不同用地类型的生态系统功能、碳排放等指标,可以实现城市用地与自然环境的协调发展。

此外,GIS可以进行空间决策支持,提供不同方案的比较和优化。

在城市建设用地适宜性评价的过程中,GIS可以基于多条件和多目标的空间优化模型,进行不同方案的模拟和比较。

通过考虑不同因素的权重和约束条件,可以得出最优的用地规划方案,提高城市的建设效益和生态环境。

综上所述,基于GIS的城市建设用地适宜性评价是一种科学、高效和可行的方法。

通过GIS平台提供的空间分析和决策支持,可以实现对城市土地资源的合理利用和规划,帮助城市实现可持续发展。

实验三城市用地适应性评价城市用地适应性评价是城市总体规划的一项前期重要工作,包括工程地质、经济以及生态环境。

本实验涉及一部分指标体系实验目的:如何利用GIS经行多因子的城市用地适应性评价实验原理:1.确定城市用地适应性评价的因子及其权重;2.对各个单因素做适应性评价,统一分级成1-5级,并且转换成栅格数据;3.对所有的单因素评价的栅格数据做叠加操作,每个栅格代表的地块将得到一个综合的评价值;4.对综合后的栅格数据评价值进行重新分类定级。

实验数据:本实验的研究区为某个山区的小城镇,数据包括矢量数据库(评价基础数据.mdb)以及地形栅格数据(高程、坡度)。

关于用地适宜性评价的研究很多,指标体系也不相同。

本实验主要采用钮心毅、宋小冬的研究,适宜性评价分为两大类:生活区的用地适宜性评价和工业区的用地适宜性评价,包括了各自的交通、市政、绿地等。

不同类型的用地适宜性评价的准则也是不一样的,例如生活区的用地适宜性评价更加关注的是城市中心区的可达性、环境适宜性等,但是工业区用地适宜性评价更关注交通快捷性、土地成本、环境影响等。

本实验主要是针对生活区用地适宜性的评价,因此选择了以下因素经行评价:实验步骤层次分析法1.首先对各个单因素做适宜性评价,统一分级成1-5级,并转换成栅格数据;2.经行栅格数据的加权叠加运算,每个栅格代表的地块将得到一个综合评价值;3.最后,对综合后的栅格数据重新分类定级,得到居民生活区的用地适宜性综合评价值。

单因素适宜性评价分级交通便捷性评价交通便捷性评价主要根据距离省道、县道的远近加以确定,评价标准如下:1.添加道路图层,打开属性表,按属性选择,在对话框中点击“获取唯一值”,然后“类型=省道”或“类型=县道”。

2.分析工具——领域分析——多环缓冲区,对话框如下:分别建立省道和县道的多环缓冲区。

3.分析工具——叠加分析——联合,输入要素为省道缓冲区和县道缓冲区两个数据,联合完成命名为“交通便捷性评价”,在属性表中添加字段“评价值”,类型为文本,并进行字段计算。

四城市用地适宜性评价城市用地适宜性评价是对城市空间的规划和发展进行科学决策的重要方法。

它通过综合评价城市用地的自然、社会、经济、环境、文化等方面的因素,确定城市用地的适宜性,为城市发展提供科学依据。

以下是对城市用地适宜性评价的详细解析。

城市用地适宜性评价以综合评价为基础,通过对城市用地的自然条件、社会需求、经济发展、环境保护、文化遗产等因素的研究和分析,确定城市用地的适宜性等级。

适宜性等级的划分通常包括优先适宜、适宜、一般适宜和不适宜四个等级,不同等级对应不同类型的城市用地。

在城市用地适宜性评价中,自然条件是重要的评价指标之一、自然条件包括地形地貌、水文地理、土地利用类型、气候条件等因素,它们对城市用地的选择和分布有着重要的影响。

例如,地形地貌的复杂程度和坡度的大小,对城市规划和土地利用的选择有直接的影响。

水文地理特征,如河流、湖泊、水源等,对城市水资源的供应和水环境的保护是至关重要的。

因此,在城市用地适宜性评价中,必须考虑自然条件对城市发展的适宜性。

社会需求是另一个重要的评价指标。

社会需求包括人口密度、居民用地需求、公共设施需求等因素。

人口密度是衡量城市用地适宜性的重要指标之一,人口密度高和人口增长趋势明显的地区,需要更多的居住用地和公共设施用地。

除此之外,不同行业和社会群体对用地的需求也需要考虑在评价指标中。

例如,工业用地需要考虑交通便捷性和环境污染的问题,商业用地需要考虑消费人群的规模和经营环境等。

经济发展是评价城市用地适宜性的重要因素之一、经济发展包括工业发展、商业发展和城市旅游等方面。

工业发展对城市用地的需求主要包括工业用地、仓储用地和交通用地等。

商业发展对城市用地的需求主要包括商业用地、办公用地和物流仓储用地等。

城市旅游对城市用地的需求主要包括文化旅游景区、酒店用地和休闲娱乐用地等。

因此,在城市用地适宜性评价中,必须综合考虑经济发展对用地的需求。

环境保护是评价城市用地适宜性的重要指标之一、城市发展必须考虑环境保护的问题,包括生态环境的保护、水资源的保护和大气环境的保护等。

GIS在城市规划中的应用之一——用地适宜性评价位 欣摘要 : 本文在分析CAD文件格式与GIS所需建模源文件之间差异性的基础上,介绍了数据的自动转换获取方法,说明了GIS用于城市用地适宜性评价的具体操作流程,并对GIS在城市规划其他方面的应用进行了展望。

关键词: GIS;用地适宜性评价;DEM1引言城市用地适宜性评价是城市规划的重要工作内容,是土地合理利用的第一步。

在建设用地的分析选择中,我们需综合考虑各种自然环境条件和社会条件的影响,且有些条件并不能具体的量化,由于影响因子的多样性和复杂性,致使传统的用地适宜性评价多采用定性分析或定性与定量相结合的方法,这使得评价过程中带有较大的主观性。

为了更好地为城市总体规划提供科学可靠的依据,本文尝试将GIS技术引入城市规划工作中,以期为用地适宜性评价提供一种客观定量的分析方法。

GIS技术不仅具有强大的空间数据管理、显示功能,能将城市用地的特征进行直观显示;同时还具有评价过程中所需的多种空间分析模型,可对图形进行距离分析、叠加分析等;另外,GIS软件中的专题图制作功能,可根据需要对某属性的分段等级和范围值任意调整,对应的显示图随之变化,这也大大方便了评价因子的等级划分和因子图、结果图的制作[1-2]。

2基于GIS的城市用地适宜性评价本文以某地区小块地形数据为实验,对基于GIS的城市用地适宜性评价流程进行具体分析:2.1评价因子的选择根据城市用地适宜性评价基本原理,结合地区特征和数据的易获取性选择对城市发展用地具有共性且影响相对较大的独立因子,本次实验性分析选择如下因子:高程、坡度、坡向、水文地质条件、文物保护点、高速公路修建等。

2.2基于GIS技术的评价因子数据获取2.2.1源数据的处理城市规划中的源数据为CAD格式的地形文件,通常,在CAD格式下,高程点与高程注记间相互独立,只是单纯的矢量图形,高程点并没有高程属性值。

而GIS技术建模的基本是高程点与高程属性数据的相互关联。

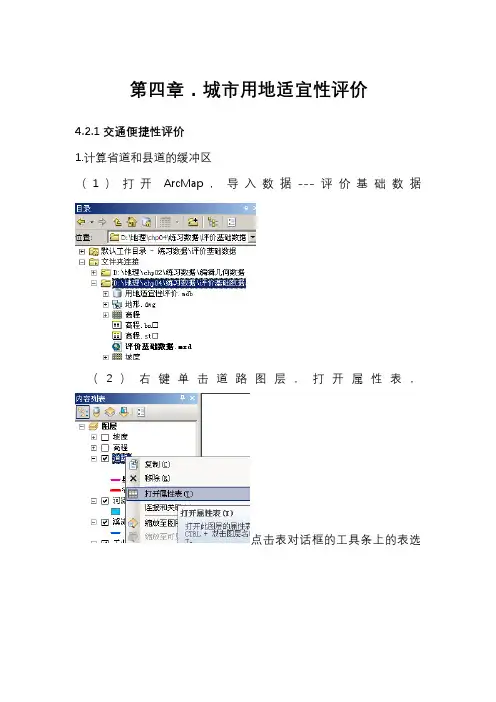

第四章.城市用地适宜性评价4.2.1交通便捷性评价1.计算省道和县道的缓冲区(1)打开ArcMap,导入数据---评价基础数据(2)右键单击道路图层,打开属性表,点击表对话框的工具条上的表选项,选择“按属性选择”。

(3)选择上部列表框中的“类型”字段,单击“获取唯一值”。

(4)点击下部输入框,双击类型字段,单击= 按钮,再双击“省道”(5)点击应用,可以发现所有“类型”字段值为“省道”的要素被选中。

缓冲区分析(6)在目录面板中,打开邻域分析-----多环缓冲区。

(7)设置“输入要素”为“道路”,设置“输出要素”为分析过程数据-----省道缓冲区。

(8)设置距离,分别为1000、1500、3000、5000米缓冲距离。

设置缓冲区单位为‘米’。

(9)在字段名输入“离省道距离”,该字段用来记录缓冲多边形的名称。

(10)点击确定后开始计算缓冲区,完成后如下图所示。

相同方法,计算县道缓冲区,其中设置缓冲距离为250、500、1000、2000、5000米。

设置字段名为“离县道距离”。

得图2.综合省道缓冲区和县道缓冲区(1)联合叠加“省道缓冲区”和“县道缓冲区”,在目录中,打开叠加分析----联合。

(2)点击“联合”对话框,设置“输出类要素”为“分析过程数据-----交通便捷性评价”。

点击确定。

(3)打开上一步生成的“交通便捷性评价”属性表。

添加短整型类型的“评价值”字段。

(4)右键点击“评价值”字段,在弹出菜单中选择“字段计算器”。

(5)选择“VB脚本”。

勾选“显示代码块”,在“预逻辑脚本代码”栏中输入:如下图(6)在评价值栏中输入“value”。

(7)点击确定,评价计算完成后,根据“评价值”字段,对“交通便捷性评价“图层作类别符号化后得结果。

3.转换成栅格数据(1)在目录面板,打开“转栅格-----面转栅格”。

(2)设置“输入要素”为“交通便捷性评价”。

设置“值字段”为“评价值”字段。

(3)设置“输出栅格数据集”为“用地适宜性评价-----交通评价”。

第六章临沭县用地适用性评价6.1 划分评价单元——生成评价地图6.1.1划分方法本次评价采用空间叠加分析法划分评价单元。

这是一种将两层地图要素叠加产生一个新的要素层的操作。

通过将评价单元叠加、重分类等操作,然后生成新的要素,综合了原来两层要素所具有的属性。

空间叠加后,不仅产生新的空间特征,还将输入特征的属性联系起来,产生新的属性。

6.1.2软件选择GIS软件具有强大的空间分析功能,该软件不但能完成各种空间叠加分析,且具备完备的图形编辑功能,并能满足Buffer分析,属性分析与统计,数据查询等要求。

6.2 基于GIS的评价过程6.2.1GIS的主要操作GIS在本文中的主要操作有以下几个:空间数据的转换和处理,如投影转换,数据裁剪和拼接等;三维分析,如坡度的计算;矢量数据的空间操作,如缓冲区分析、叠置分析等;栅格数据的空间分析,如重分类、栅格计算等;6.2.2土地适宜性评价信息的处理过程1)数据采集与编辑主要用于获取数据,保证土地评价数据库中的数据在内容与空间上的完整性、数值逻辑一致性与正确性等。

2)数据处理数据处理主要包括数据格式化、转换、概括。

数据的格式化是指不同数据结构的数据间变换;数据转换包括数据格式转化、数据比例尺的变化等。

数据比例尺的变换涉及到数据比例尺缩放、平移、旋转等方面,其中最为重要的是投影变换;制图综合包括数据平滑、特征集结等。

3)空间分析空间分析实现了评价单元属性的合并(Union)以及土壤评价单元属性在空间上的连接(Join)。

空间拓扑叠加本质是空间意义上的布尔运算。

6.3 选择评价因子6.3.1评价因子表根据指标选取原则,此次研究选取的因子分为3大类,即自然因素、社会因素和限制因素。

3大类下分6个项目评价层、13个评价因子。

每个因子按照评分等级进行等差赋值。

6.3.2评价因子选择分析6.3.2.1自然因素与临沭县城镇建设密切相关的自然因素主要是地形、水域2个方面。

1)地形因子地形地貌是城市用地系统的基础,也是城市规划的基础环境。

城市用地评价城市用地评价 ( land use assessment ),对城市土地的可行性、用途、需要投入的资金,以及对经济、社会和环境因素对城市生态平衡的影响所作的评价。

一般分为三级。

一级指适宜于进行城市建设的用地;二级指需采取一定工程措施后方宜建设的用地;三级是不适于建设的用地。

1详述术上的可能性和经济性作出综合评价,以确定用地的适用程度,为合一项重要的前期工作。

•自然条件主要指气象、地形、工程地质、水文、水文地质、植被等,是城市形成和发展的外部条件。

社会条件则包括各种历史因素(如文化古迹、城市现状)、政策因素(如保护耕地等)。

城市发展用地的评价方法和步骤主要是进行资料搜集、用地分析和编制用地评价图等。

[1]2资料搜集温、降水量、蒸发量、暴雨强度和日照等。

②地形资料:包括高程、的地形图,通常为1∶5000或1∶10000。

③工程地质资料:包括地质构造(如活动断层、滑坡、溶岩、流砂、泥石流、沼泽、泥炭层等的水文资料:包括规划地区和有关地区的江河、湖泊、海洋、渠道等的资料。

内容有:一般水位,历史上不同再现期(如百年一遇、50年一遇、25年一遇、10年一遇等)的最大洪水水位、洪水淹没范围和面积、淹没区的基本情况及洪水规律、流量、流速、含砂量、河道变化情况等。

⑤水文地质资料:地下水的等水位线和基本流向、水质、泉水以及自流井的位置、平均流量、最大涌水量、含水层厚度、构造、水源补给区位置和范围。

⑥矿藏及其他的有关资料:地下矿藏的种类、分布范围、储量、品位和开采计划;旧矿井的分布范围,地层有无沉陷以及建筑材料资源等。

⑦文物埋藏范围。

3用地分析对搜集的资料要作综合分析。

为便于选择城市发展用地,可将用地分为4类。

第1类为适宜修建的用地。

这类用地自然条件较好,不需要或稍稍采取工程措施即能适应城市建设需要。

具备的主要条件:①地基承载力一般不小于每平方厘米公斤;•②地下水位低于一般建筑基础埋置深度,即低于地面~2米;③不被洪水淹没;④地形坡度一般不超过10%;⑤没有沼泽地段,或者用简单方法即可排除积水;⑥没有大的冲沟、滑坡和岩溶现象。

城市用地适宜性评价实验报告心得

摘要:

为了评估城市土地用作建设用地的生态适宜程度,以南宁市为例,识别市域内可用于进行城市建设的土地资源和生态敏感、脆弱、必须重点保护的区域。

应用了生态适宜性评价方法,采用ArcMap空间分

析软件,综合考虑了水域、保护区、用地现状、地形地貌、工程地质等多项因子,并对不同因子赋予不同的权重进行叠加得到适宜性评价,为合理有效地安排土地资源的用途提供了重要依据说明了GIS用于

城市用地适宜性评价的具体操作流程,并对GIS在城市规划用地适宜性评价的应用进行了展望。

关键词:

GIS:用地适宜性评价;建设用地

1、引言

城市用地适宜性评价是城市规划的重要工作内容,是土地合理利用的第一步。

在建设用地的分析选择中,我们需综合考虑各种自然环境条件和社会条件的影响,且有些条件并不能具体的量化,由于影响因子的多样性和复杂性,致使传统的用地适宜性评价多采用定性分析或性与定量相结合的方法,这使得评价过程中带有较大的主观性。

为了更好地为城市总体规划提供科学可靠的依据,本文尝试将GIS技术引入城市规划工作中,以期为用地适宜性评价提供一种客观定量的分析方法。

适宜性分析评价适宜性分析是城市规划中经常用到的。

其应用范围基本分为5 大类: 一是城市建设用地的评价,二是农业用地的评价, 三是自然保护区或旅游区用地的评价, 四是区域规划和景观规划, 五是项目选址以及环境影响评价。

其中,最常用到的是城市建设用的适宜性评价。

适宜性评价即根据各项土地利用的要求, 分析区域土地开发利用的适宜性,确定区域开发的制约因素, 从而寻求最佳的土地利用方式和合理的规划方案。

合理确定可适宜发展的用地不仅是以后各项专题规划的基础,而且对城市的整体布局、社会经济发展将产生重大影响。

在进行适宜性分析评价时需要考虑的影响因子有很多,生态方面的,经济发展方面的等等都有,不过通常情况下,适宜性分析主要考虑的是生态方面的限制性因素,如与水源,生态敏感地的距离,坡度高程等因素,所以通常意义上的适宜性评价可以狭义的理解为是生态适宜性评价。

不同尺度下的生态适宜性评价其侧重是不同的,如果是大尺度的评价,可以进行建设用地的适宜性评价,如果具体到城市内部,可以进行居住用地工业用的适宜性评价。

具体选用什么指标根据具体情况进行确定。

需要注意的是,适宜性评价有两种。

一种是在规划前期对区域的适宜性评价,为确定城市布局和环境保护提供参考,是规划的重要依据。

另一种是对规划方案或是现有的情况进行适宜性评价,评价这个方案或是现状是不是适宜的。

显然,第一种意义更大一些。

这两种评价所采用的指标也是不同的,各有侧重。

但目前的很多论文中,经常讲这两者混淆,一般情况下,总规或一些规划的前期分析多用第一种方法,规划的评价和环境影响评价多用第二种方法。

在方法上,适宜性分析采用的理论方法是数学概念中的多准则多目标评价,可以通俗的理解为多因子权重叠加,此外,对上面提到的第二种情况,多使用模糊数学的理论,其核心是计算单个指标的隶属度。

在技术实现上,适宜性分析采用GIS技术。

GIS具有强大的空间地理数据管理和分析功能,并能对分析结果给予直观显示,为具有空间属性特征的用地评价提供了一种有效工具。

城镇建设用地生态适宜性评价研究引言:随着城镇化进程的加快,城市建设不可避免地涉及到城镇建设用地的规划和利用。

城镇建设用地是指用于城市及其附属设施建设的土地,其选择与评价直接关系到城市的发展质量和可持续性。

生态适宜性评价作为城市建设用地规划的重要内容之一,采用科学的方法对建设用地进行评价,可以合理利用土地资源,确保城镇发展与生态环境的和谐共存。

第一部分:研究背景和意义随着人口的增长和经济的发展,城市扩张对土地资源的需求日益增加。

然而,城市建设往往忽视了对生态环境的保护和恢复,导致生态环境破坏和生态系统服务功能的丧失。

因此,评价城镇建设用地的生态适宜性,对于保护生态环境、实现可持续发展至关重要。

第二部分:方法和指标体系评价城镇建设用地生态适宜性的方法有很多,可以综合运用定性和定量方法。

一般来说,可以从生态环境、生物多样性、资源利用、景观格局等多个方面综合考虑,以建立科学合理的评价指标体系。

以生态环境为例,可以考虑空气质量、水环境、土壤环境等因素,通过采集实地调查数据和遥感影像数据,利用GIS技术进行空间分析,评价不同用地类型的生态环境质量。

同时,还可以考虑生物多样性的保护情况,通过调查和监测不同用地类型的物种多样性和生态系统服务功能,评价不同用地类型的生物多样性价值。

第三部分:案例研究和结果分析以城市的城镇建设用地规划为案例进行研究。

首先,利用遥感影像解译技术提取城市建设用地的分布情况,得到用地类型和空间分布的基础数据。

然后,根据建设用地的功能定位和特点,确定评价指标体系,并采集相关数据。

最后,利用GIS技术进行空间分析,得到不同用地类型的生态适宜性评价结果。

根据研究结果,可以对城镇建设用地规划提出科学合理的建议。

比如,对于生态适宜性评价较低的区域,可以采取保护和恢复生态环境的措施,减少或改变建设用地的规模和布局,以保护生态系统的连续性和稳定性。

第四部分:总结和展望城镇建设用地生态适宜性评价研究是城市规划和生态保护的重要内容。