【美术欣赏】徐悲鸿:油画欣赏

- 格式:pdf

- 大小:5.56 MB

- 文档页数:28

徐悲鸿《四喜图》赏析

徐悲鸿《四喜图》赏析

喜鹊是中国画的传统题材之一。

徐悲鸿曾在不少场合以喜鹊图赠友表达美好寄托,可见其笔下的喜鹊形象正暗含了“喜上眉梢”、“捷报频传”等美好心愿。

此《四喜图》四屏为徐悲鸿1942年春日赠与伯诚先生之作。

1941年徐悲鸿在海外举行画展,支援国内抗战和救灾。

1942年经缅甸回国,一月,道出云南保山,举行画展。

五月,在昆明举行劳军画展。

此四屏《四喜图》正是徐悲鸿在此期间所作。

徐悲鸿交友广泛,对这位“伯诚先生”能以四屏相赠,概是关系较为密切的友人了。

是时,徐悲鸿在昆明有一友人名为赵诚伯,《四喜图》上款者或为此人,有待于考证。

《四喜图》中四只喜鹊,神态各异,栩栩如生。

柳树树干,浓淡晕写,辅以线条,颇有气势;柳树枝条,刚劲流畅,树静枝拂,鹊跃纸面,喜鹊与所栖树枝浓淡墨色的节奏变化甚妙。

如此讨喜的题材在拍场上表现良好:嘉德2003年秋拍会上徐悲鸿的《四喜图》以51.7万元成交;香港佳士得2005年秋拍会上,徐悲鸿创作于1941年、画赠

学生陈达琚的《四喜图》单件精品取得了200多万的好成绩;同在该场的徐氏《双喜》也以89.04万元成交。

《四喜图》常见,而四屏《四喜图》则甚为少见,有识者当藏之。

徐悲鸿《奔马图》赏析

徐悲鸿《奔马图》赏析

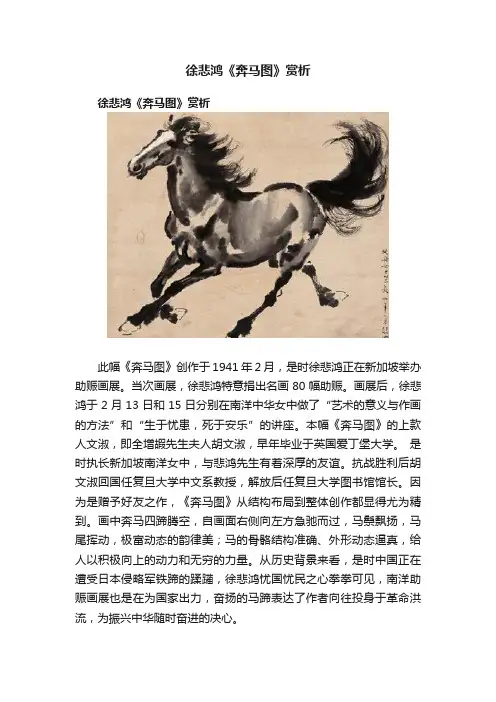

此幅《奔马图》创作于1941年2月,是时徐悲鸿正在新加坡举办助赈画展。

当次画展,徐悲鸿特意捐出名画80幅助赈。

画展后,徐悲鸿于2月13日和15日分别在南洋中华女中做了“艺术的意义与作画的方法”和“生于忧患,死于安乐”的讲座。

本幅《奔马图》的上款人文淑,即全增嘏先生夫人胡文淑,早年毕业于英国爱丁堡大学。

是时执长新加坡南洋女中,与悲鸿先生有着深厚的友谊。

抗战胜利后胡文淑回国任复旦大学中文系教授,解放后任复旦大学图书馆馆长。

因为是赠予好友之作,《奔马图》从结构布局到整体创作都显得尤为精到。

画中奔马四蹄腾空,自画面右侧向左方急驰而过,马鬃飘扬,马尾挥动,极富动态的韵律美;马的骨骼结构准确、外形动态逼真,给人以积极向上的动力和无穷的力量。

从历史背景来看,是时中国正在遭受日本侵略军铁蹄的蹂躏,徐悲鸿忧国忧民之心拳拳可见,南洋助赈画展也是在为国家出力,奋扬的马蹄表达了作者向往投身于革命洪流,为振兴中华随时奋进的决心。

恩师徐悲鸿作品赏析

徐悲鸿的作品赏析

徐悲鸿,中国近现代画坛的杰出画家,他的作品不仅在中国艺术史上占有重要地位,而且对世界艺术也产生了深远的影响。

他的作品风格独特,充满了浓厚的民族气息和时代精神。

徐悲鸿的作品以写实主义和浪漫主义相结合为特点,展现出他对生活、自然和人文的深刻理解。

他的画作注重细节的刻画,同时又富有诗意,给人留下深刻的印象。

在徐悲鸿的作品中,我们可以看到他对中国传统文化的热爱和传承。

他的画作中常常出现中国传统文化元素,如书法、诗词、山水等,这些元素在他的画作中得到了完美的融合和呈现。

同时,徐悲鸿的作品也充满了对生活的热爱和对人性的关怀。

他的画作中的人物形象生动鲜活,情感真挚动人,展现出他对人性的深刻理解和尊重。

徐悲鸿的作品还具有很高的艺术价值。

他的画作在构图、色彩、线条等方面都达到了极高的水平,展现出他卓越的绘画技巧和艺术天赋。

总之,徐悲鸿的作品是中国近现代画坛的瑰宝,他的作品风格独特、内涵丰富、艺术价值高,是值得我们深入学习和欣赏的优秀艺术作品。

1。

徐悲鸿油画徐悲鸿(1895年-1953年)是中国现代著名的油画家、美术教育家和艺术理论家。

他是中国近现代美术发展史上的重要人物之一,被誉为“中国油画的泰斗”,他的作品不仅具有浓厚的中国文化色彩,而且表达了当时社会的真实与现实。

徐悲鸿的油画作品为中国油画的发展注入了新的元素和新的血液。

徐悲鸿的油画才华丰富多样,其作品涵盖了自然风光、人物形象、动物世界等各个题材。

其中,徐悲鸿的动物题材作品是他最为著名和深受人们喜爱的作品之一。

他善于通过对动物形象的捕捉和描绘,表达了对自然界生灵的热爱和对生命的敬畏之情。

徐悲鸿的动物油画作品不仅展现了动物的神态和特点,而且传递了丰富的情感和哲理。

徐悲鸿的动物油画作品以鸟类和马类为主要题材。

他通过对鸟和马的精细描绘,将动物的力量、速度和神韵展现得淋漓尽致。

特别是他的马类题材作品,不仅呈现了马匹奔腾的姿态和神采,而且通过其独特的构图和明快的色彩运用,使作品充满了动感和生气。

徐悲鸿的马类油画作品集中体现了中国传统文化中对马的崇拜和马的象征意义。

在徐悲鸿的动物油画作品中,鸟类题材也占据着重要的地位。

他以鸟的形象为载体,传达了对生命和自由的追求,表达了对自然界和生命力的敬畏之情。

徐悲鸿的鸟类油画作品充满了灵性和诗意,通过勾勒出鸟翔云霄的姿态和飞翔的场景,向观者展现了动物世界的壮丽和神奇之处。

除了动物题材,徐悲鸿的油画作品还包括了许多人物形象。

他善于通过对人物形象的描绘,展现出他对社会现象和人性的思考和触动。

徐悲鸿的人物油画作品具有浓郁的中国传统文化气息,他通过对人物的塑造和表达,反映了社会变迁和生活百态。

他的作品既有批判现实的力量,又有对人性的关怀和善意。

徐悲鸿的人物油画作品给人以深刻的感受和思考,引发观者对人生和社会的思考和反思。

徐悲鸿的油画作品不仅具有艺术上的独特风格和独到见解,而且在当时的中国社会起到了推动和影响的作用。

他通过油画这一媒介,表达了对中国传统文化的继承和发展的渴望,同时也为中国油画的发展开拓了新的路径和思路。

徐悲鸿《奔马图》作品欣赏泼墨起画,重在画魂,“魂”可以是所画事物的神韵,可以是透过表象的内在本质,也可以是画者的所要表达的思想观点。

一副拥有灵魂的画作,会让我们越看越有韵味,仿佛画中的事物是活的一般,能带给我们心灵的震撼与洗涤,让我们从中了解到作者的思想感情,从而在画中与作者产生心灵的共鸣。

相反,如果一副画只有形而没有灵魂,那么它就如一只花瓶般,空有华丽的外表,内心不含任何价值,虚有其华,就只能是一幅画,一幅简单的画,一副让人看一遍就不会再想看第二遍,甚至看过就忘了的画。

它除了表面的观赏性外,不具任何实在意义,更让人提不起它的艺术性及其远远超过表象的内在价值。

徐悲鸿的《奔马图》这幅画给我的第一感觉是俊美、雄壮、气势磅礴、精神抖擞、生机盎然、充满活力,从图中可以看出马首迎风高昂,无所畏惧,马鬃浓密舒展,迎风而摆,颇有所向披靡,英姿飒爽的味道,其次,雄健的肌肉随奔跑的节奏而起伏,四条腿踏沙驰骋。

整体给人一种积极自由,一往直前,势不可挡,威风凛凛的感觉,颇有天下任我驰骋,万里黄土皆在脚下的豪迈。

在这幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。

马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线圆润饱满很有弹性,富于动感。

整体将它“志在千里”,势要冲破一切束缚的精气神跃然于纸上,细看不禁让人无限遐想前景的大好一片。

从技法看,作者借墨色的浓淡变化以及墨色与画纸的明暗对比,看上去仅寥寥几笔就将骏马的骨骼,神态勾勒的淋漓尽致,从整体来看,整幅图前大后小,极具视觉效果,仿佛一匹骏马就要从纸中迎面奔来。

从中也不难看出徐悲鸿笔墨的浓淡干湿变化的把握和运用已达到变化自如的境界。

一说到马,我们总会想到草原上那些或低头食草或尽情的奔跑的马儿,轻松,惬意,自由自在,然而,徐悲鸿笔下的马是"一洗万古凡马空",独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

徐悲鸿松鹰赏析徐悲鸿是中国现代美术史上的一位杰出的艺术家,他的作品以其独特的风格和深厚的文化内涵而闻名于世。

其中,他的《松鹰》作品更是被誉为中国美术史上的经典之作。

这幅作品以其独特的艺术手法和深刻的内涵,成为了中国绘画史上的经典之作。

下面我们就来对徐悲鸿的《松鹰》进行赏析。

首先,我们从作品的背景和题材来分析。

《松鹰》是徐悲鸿在上世纪三十年代创作的作品,它描绘了一只展翅欲飞的雄鹰,它的目光坚定而锐利,身姿挺拔,栩栩如生。

而在鹰的下方,则是一棵挺拔的松树,枝叶茂盛,树干粗壮,给人以挺拔刚毅之感。

整幅作品以简洁明快的线条勾勒出了鹰和松树的形态,没有繁复的装饰,却给人一种朴实而深沉的美感。

其次,我们来分析作品的艺术手法。

徐悲鸿在《松鹰》中运用了许多中国传统绘画的技法,如用墨渲染,勾勒出鹰和松树的轮廓,运用水墨的渲染和点染,表现出了松树的树干和枝叶的质感。

整幅作品以黑白灰三种色调为主,没有过多的色彩,却能表现出鹰和松树的形态和神韵。

徐悲鸿还通过对比明暗和虚实,使作品更具有立体感和层次感。

这种简洁而深刻的艺术手法,使得作品更具有中国画的韵味和独特的审美效果。

再者,我们来分析作品所蕴含的内涵。

《松鹰》所表现的不仅是鹰和松树的形象,更蕴含着深刻的哲理和情感。

鹰作为一种高飞的猛禽,象征着力量和自由,它展翅欲飞的姿态,给人以勇敢和坚定的感觉。

而松树作为一种顽强的树种,常常被用来比喻忠诚和坚韧不拔的品质。

徐悲鸿通过将鹰和松树结合在一起,表达了对于自由和坚韧品质的赞美和追求。

整幅作品透露着一种豪迈和激昂的情感,给人以振奋和鼓舞。

最后,我们来谈谈作品的艺术价值和意义。

《松鹰》作为徐悲鸿的代表作之一,不仅在艺术上具有极高的价值,更在文化和精神层面上具有深远的意义。

它不仅展现了中国传统绘画的魅力和独特性,更融合了现代艺术的审美追求和内涵表达。

作品所表现的对于自由和坚韧品质的追求,也正是中国人民在历史长河中所追求的理想和信念。

八雅轩丨艺术经典徐悲鸿巨作田横五百士赏析摘要:一、画作简介二、创作背景三、主题解析四、艺术价值五、总结正文:徐悲鸿是我国现代画坛杰出的画家和绘画教育家,他的作品具有很高的艺术价值和深厚的民族内涵。

本文将赏析徐悲鸿的一幅巨作——《田横五百士》,通过分析其创作背景、主题及艺术价值,来揭示这幅画作背后的深刻含义。

一、画作简介《田横五百士》是徐悲鸿于1930年完成的一幅大型历史题材布面油画。

画面描绘了田横与五百壮士诀别的场景,着重表现了不屈的激情,体现出富贵不能淫、威武不能屈的主题。

此画现藏于北京徐悲鸿纪念馆。

二、创作背景徐悲鸿创作《田横五百士》时,正值中国政局动荡,日寇开始在中国横行。

画家通过田横故事,歌颂宁死不屈的民族精神。

田横是秦代末年齐国的旧王族,继田檐之后为齐王。

汉高祖刘邦消灭群雄后,田横和他的五百壮士逃亡到一个小岛上。

刘邦听说田横得人心,恐日后有患,所以派使者去说服田横,赦他的罪,召他回来,欲封其王或侯。

但田横在走到尸乡时,终因不肯屈服于刘邦的淫威而自杀。

岛上五百壮士得知后也随其后而自杀,表现了田横及其子民的威武不屈的高节。

三、主题解析《田横五百士》着重刻画了田横与五百壮士诀别时的不屈激情,表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。

画中人物形象生动,情感真挚,通过对田横故事的重现,展现了我国古代民族英雄的崇高品质和民族精神。

这幅画作不仅是徐悲鸿个人艺术成就的体现,同时也具有强烈的时代意义和民族精神。

四、艺术价值《田横五百士》在艺术上具有很高的价值。

徐悲鸿运用精湛的油画技艺,生动地再现了田横故事中的场景,使观者感受到画中人物的不屈精神。

这幅画作不仅展示了画家在艺术技巧上的高超水平,更传递出强烈的民族情感。

五、总结《田横五百士》是徐悲鸿的一幅具有深刻内涵和艺术价值的画作。

通过讲述田横的故事,画家歌颂了民族英雄的威武不屈精神,传达了民族自豪感和民族自尊心。

这幅画作不仅表达了徐悲鸿个人的艺术追求,还具有强烈的时代意义和民族精神。

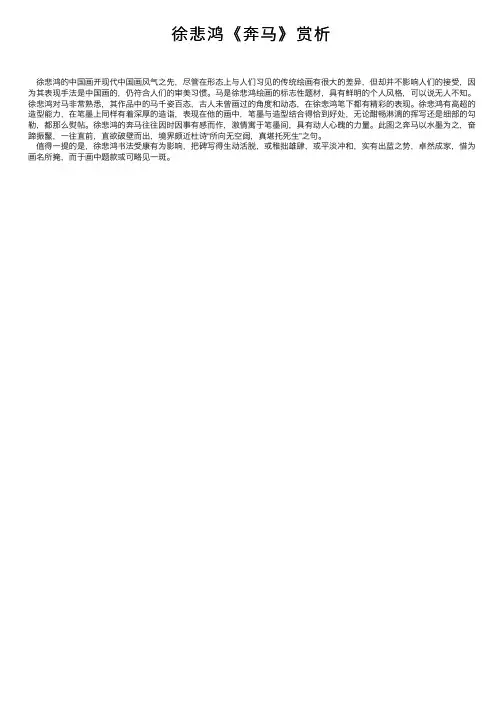

徐悲鸿《奔马》赏析

徐悲鸿的中国画开现代中国画风⽓之先,尽管在形态上与⼈们习见的传统绘画有很⼤的差异,但却并不影响⼈们的接受,因为其表现⼿法是中国画的,仍符合⼈们的审美习惯。

马是徐悲鸿绘画的标志性题材,具有鲜明的个⼈风格,可以说⽆⼈不知。

徐悲鸿对马⾮常熟悉,其作品中的马千姿百态,古⼈未曾画过的⾓度和动态,在徐悲鸿笔下都有精彩的表现。

徐悲鸿有⾼超的造型能⼒,在笔墨上同样有着深厚的造诣,表现在他的画中,笔墨与造型结合得恰到好处,⽆论酣畅淋漓的挥写还是细部的勾勒,都那么熨帖。

徐悲鸿的奔马往往因时因事有感⽽作,激情寓于笔墨间,具有动⼈⼼魄的⼒量。

此图之奔马以⽔墨为之,奋蹄振鬣,⼀往直前,直欲破壁⽽出,境界颇近杜诗“所向⽆空阔,真堪托死⽣”之句。

值得⼀提的是,徐悲鸿书法受康有为影响,把碑写得⽣动活脱,或稚拙雄肆,或平淡冲和,实有出蓝之势,卓然成家,惜为画名所掩,⽽于画中题款或可略见⼀斑。

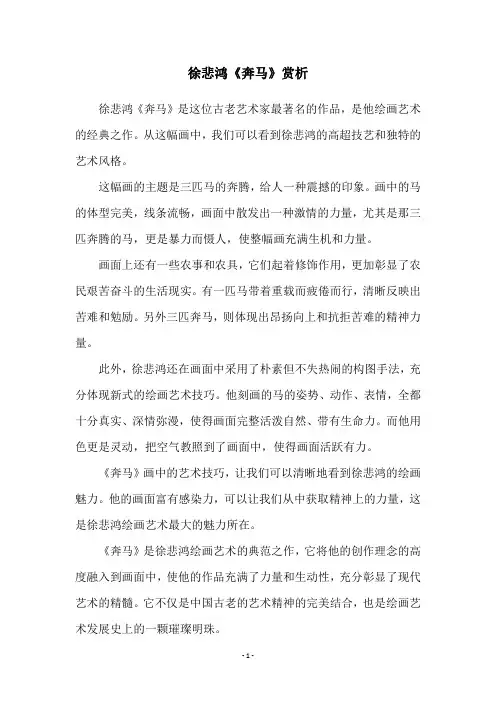

徐悲鸿《奔马》赏析

徐悲鸿《奔马》是这位古老艺术家最著名的作品,是他绘画艺术的经典之作。

从这幅画中,我们可以看到徐悲鸿的高超技艺和独特的艺术风格。

这幅画的主题是三匹马的奔腾,给人一种震撼的印象。

画中的马的体型完美,线条流畅,画面中散发出一种激情的力量,尤其是那三匹奔腾的马,更是暴力而慑人,使整幅画充满生机和力量。

画面上还有一些农事和农具,它们起着修饰作用,更加彰显了农民艰苦奋斗的生活现实。

有一匹马带着重载而疲倦而行,清晰反映出苦难和勉励。

另外三匹奔马,则体现出昂扬向上和抗拒苦难的精神力量。

此外,徐悲鸿还在画面中采用了朴素但不失热闹的构图手法,充分体现新式的绘画艺术技巧。

他刻画的马的姿势、动作、表情,全都十分真实、深情弥漫,使得画面完整活泼自然、带有生命力。

而他用色更是灵动,把空气教照到了画面中,使得画面活跃有力。

《奔马》画中的艺术技巧,让我们可以清晰地看到徐悲鸿的绘画魅力。

他的画面富有感染力,可以让我们从中获取精神上的力量,这是徐悲鸿绘画艺术最大的魅力所在。

《奔马》是徐悲鸿绘画艺术的典范之作,它将他的创作理念的高度融入到画面中,使他的作品充满了力量和生动性,充分彰显了现代艺术的精髓。

它不仅是中国古老的艺术精神的完美结合,也是绘画艺术发展史上的一颗璀璨明珠。

徐悲鸿的马赏析

徐悲鸿(1895-1953),原名徐立祥,浙江省宁波市人,是中国近代文化及新文艺运动的先驱者、理论家和实践者。

他是一位多才多艺的卓越人物,也是一位优秀的画家,尤其以“马”为题材的油画而著称。

徐悲鸿生前曾创作了大量的以“马”为题材的油画,这些作品把中国古典文学、绘画、雕塑等艺术气质融汇在一起,形成了独特的风格。

他的马画不仅具有巨大的审美价值,而且彰显出一种崇高的精神追求,这种精神是中国古代文学和绘画的精髓,也是徐悲鸿作品的内在意蕴。

徐悲鸿的马画绘画技法非常独特,他善于把马画中丰富的文学内涵和绘画表现力融合在一起,创造出一种极具感染力的艺术语言。

他的马画主要有三大特点:一是强调马的动态,他的马画中的马具有着生动的表情,能够表现出马的活力和激情;二是强调马的神态,他的马画中的马体现出一种坚定的信念和坚韧不拔的精神;三是强调马的气势,他的马画中的马体现出强大的气势和伟大的壮举。

徐悲鸿的“马”赏析既有着审美价值,也有着深刻的思想内涵,他将中国古代文学和绘画的精髓融入到马画中,使其具有了极具感染力的艺术语言,同时也蕴藏着一种崇高的精神追求。

正是这种精神追求的超越,使得徐悲

鸿的马画不仅具有审美价值,而且更具有深刻的哲学意义,令人叹为观止。

徐悲鸿《开国大典》这幅画的欣赏评述《开国大典》是一幅著名的历史画作,由中国画家徐悲鸿于1953年创作。

这幅画描绘了中华人民共和国成立的盛大场景,即1949年10月1日在北京天安门广场举行的开国大典。

这幅画整体气势庄严,宏伟壮观。

绘画中心是天安门城楼,为画面的焦点。

城楼的两侧有列队整齐的群众和军队,展示了开国大典时人民群众和解放军的参与。

徐悲鸿巧妙地利用寓意丰富的颜色,将人群的热情和喜悦感表现得淋漓尽致。

画中展示了各个界别的代表和领导人,展示了开国大典的国际影响力和隆重程度。

整幅画充满活力,人物栩栩如生,细节非常精细。

画中的人物表情各异,有人激动地挥舞着小红旗,有人感慨万千,有人庄重而肃穆。

徐悲鸿在《开国大典》中运用了中国画的传统技法,如写意和水墨表现,并结合西方绘画技巧,使画面呈现出独特的艺术风格。

画面历史感和现实感相结合,令人对那段具有重大历史意义的时刻充满敬畏和敬重之情。

《开国大典》是一幅十分震撼人心的画作,通过绘画形象真实地再现了开国大典的盛况,让观者感受到那个伟大时刻的庄严和激动。

它不仅是对中国历史的记录,也是对中国人民奋斗和团结的称赞和肯定。

它让我们回顾过去、珍视现在,激励着我们继续前进、为国家和民族的繁荣贡献力量。

徐悲鸿油画作品欣赏徐悲鸿(1895-1953)江苏宜兴屺亭镇⼈,他⼀⽣阅历丰富,是我国的艺术巨匠,同时徐悲鸿也是杰出的美术教育家。

在20世纪上半叶中国艺术正逐步⾛进现代之时,他⽆疑是我国艺术界举⾜轻重的⼈物,为了扭转中国画抄袭、模仿、缺乏⽣活⽓息的萎靡颓风⽽⼤声疾呼,徐悲鸿学贯中西,他将西⽅的精湛写实技巧融汇到中国绘画之中,为传统艺术的⾰新与发展开拓了新的⼴阔天地。

徐悲鸿被国际评论誉为“中国近代绘画之⽗”。

《⽥横五百⼠》徐悲鸿的成名⼤作《⽥横五百⼠》场⾯宏⼤,作品中共画有27个⼈物,故事取材于司马迁《史记·⽥儋列传》,司马迁感慨地写道:“⽥横之⾼节,宾客幕义⽽从横死,岂⾮⾄贤!”可见徐悲鸿作此画是受太史公的感召。

徐悲鸿借此历史故事表达出:针对当时的反动统治和社会⿊暗的愤恨,以及对威武不屈的反抗精神的歌颂,⾯对民族危亡,百姓疾苦,徐悲鸿⽤他⼿中的画笔,为民请命,奋⼒呐喊。

《奚我后》该画构思于1931年,1933年完成。

名字《奚我后》来⾃《尚书·仲虺之诰》:“奚我后,后来其苏。

”《尚书》中“奚我后”⼜作“奚予后”,“等待我们的君主”之意。

其背景是描写夏代末年夏桀统治暴虐,商汤带兵前去讨伐,⼈民殷切地期待商汤来解救⾃⼰。

该作品创作时,正当“九⼀⼋事变”以后,东北⼤⽚国⼟沦亡。

徐悲鸿借这个题材抒发了⼈民渴望得到解放的愿望。

据说这幅画曾和徐悲鸿的另⼀名作《⽥横五百⼠》⼀起悬挂在南京中央⼤学礼堂,观者⽆不⼼动。

《愚公移⼭》《愚公移⼭》取材于《列⼦·汤问》中⼈们熟悉的“愚公移⼭”故事。

画家创作这幅巨作,是希望中国军民以愚公移⼭的精神艰苦奋战,夺取抗战的最后胜利。

观众会发现,油画画⾯⾃左⾄右展开;左边是愚公与邻⼈“孀妻”对话,愚公左右各⼀⼩孩,⼀在吃饭,⼀在运⼟;再右是⼏个⾝强⼒壮的⼤汉挖⼟不⽌,⼈物顶天⽴地。

整个画⾯充满征服⼤⾃然的豪情壮志。

《愚公移⼭》作品画⾯中有⼀个像鲁智深的⼈物造型,这个⼈物的原型竟然是⼀位印度厨师。

徐悲鸿绘画代表作品01 《老妇》这幅油画《老妇》就是大师28岁时入选法国国家美术展览会(沙龙)的作品。

在近代美术界,徐悲鸿的肖像油画技巧之高、声名之盛,在国内可谓首屈一指。

这幅油画无论是色彩层次、光线变化,还是起伏肌理,技法水准都相当高。

虽然油画由于保管不妥,表面已有剥落并产生裂纹,但所绘人物血肉丰满,栩栩如生,很是传神。

02 《柱棍老人》49cm×32cm 1924年作品最微妙地体现了人体肌肉、曲线的变化。

这件素描作品采用了东方式的用线,在对人物轮廓的勾勒上,非常微妙地用了东方笔触,成为经典。

03 《抚猫人像》布面油画纵53.5厘米横65厘米 1924年此画右上角有“悲鸿”签名。

绘于麻布上。

这是徐悲鸿大师在留法期间完成的另一幅画作。

一位年轻少妇,她身着色调偏暗的粉红色旗袍,一手抱着一只白色可爱的猫,一手抚摸着猫,猫两眼炯炯有神;少妇神情安详露出微笑,睁大双眼,一头利落的短发,显得很有精神和活力。

背景上露出男人的头像,显然是这位少妇的丈夫,对作品主体人物形象起到了衬托作用。

这是以蒋碧微和画家自己为题材创作的。

04 《奴隶与狮》布面油画纵123厘米横153厘米 1924年画作取材于西方古代神话,表现对象是一头受伤的雄狮和一个被蹂躏的奴隶。

这幅巨幅油画展示了徐悲鸿刻画人物和动物的高超技艺。

05 《箫声》布面油画 1926年画面右下侧有题字“悲鸿,丙寅冬”。

画家自认为:“是岁丙寅,吾作最多,且时有精诣。

”1925年秋徐悲鸿自法国经新加坡返国,发现中国之油画受法国画商宣传影响“浑沌殆不可救”,于是于1926年春末又复去法国巴黎,夏天曾到比利时首都布鲁塞尔,同年10月返法,故这幅《箫声》当完成于法国。

画一中国青年女子侧身而坐吹箫。

箫为中国传统管乐器,竹制单管直吹,发音清幽。

女子吹箫时的神情似若有所思,背景为幽静田园景象,老树身影与飞翔的白鹤隐约可见。

从画面上,我们似乎可以听到那传达人物情思的清幽悦耳的箫声。

徐悲鸿奔马赏析咱今天就来说说徐悲鸿的奔马图。

我第一次看到徐悲鸿的奔马图的时候,就感觉那些马像是要从画里跑出来似的。

你看那马的身子,就像拉满了的弓一样,充满了力量。

腿呢,就像四根有力的柱子,感觉能一下子把地给蹬出个大坑来。

尾巴就像随风飘动的旗帜,好像在给马指引着奔跑的方向。

我觉得徐悲鸿画的马好像都有自己的脾气呢。

有的马看起来很温顺,就像那种乖乖听话的小宠物马,眼睛里透着一种温和的光。

可是有的马呢,那眼神就像要跟谁决斗似的,特别凶,好像在说:“谁要是挡我的路,我就把他撞飞!”这马画得可真是绝了。

我就想啊,徐悲鸿他怎么就能把马画得这么像呢?也许他天天就盯着马看,马跑的时候他看,马吃草的时候他看,马睡觉的时候他也看。

就像我写作文观察小动物一样,我观察个小蚂蚁都得看半天呢,那徐悲鸿看马肯定是看了超级久的。

我记得我以前去乡下爷爷家,看到过一匹马。

那匹马可高大了,我站在它旁边就像个小不点。

我当时就想,这马要是跑起来肯定特别快。

可是我看到的那匹马跟徐悲鸿画的马比起来,感觉还是差了那么一点精气神。

徐悲鸿画的马那简直就是马中的超级英雄。

有人可能会说,不就是画匹马嘛,有啥了不起的?我就不这么觉得。

你看那马的鬃毛,画得一根一根的,就像真的马鬃毛在风中飞舞一样。

这得多细心才能画出来啊。

而且每匹马的姿势都不一样,有的马是在狂奔,四蹄腾空,感觉都快飞起来了;有的马是在小跑,看起来很悠闲,但是又能感觉到它随时能加速。

我有时候就想,要是我能骑上徐悲鸿画的马该多好啊。

我骑在那匹马背上,在大草原上狂奔,风在我耳边呼呼地吹,那得多带劲啊。

可是这也只能是想想,毕竟那是画里的马。

不过我觉得徐悲鸿画的马就像是有灵魂一样,它不仅仅是一幅画,更像是一个有生命的东西。

我还听说徐悲鸿画马的时候特别用心。

他可能画一笔就得琢磨半天,就像我们做数学题一样,得反复思考。

他是不是还会跟马说话呢?也许他会跟马说:“马啊马,你跑的时候是什么感觉呢?你抬腿的时候是先抬哪条腿呢?”我这么想可能有点傻,但是我觉得只有这样才能把马画得这么逼真。

徐悲鸿·油画

徐悲鸿徐悲鸿((1895年7月19日-1953年9月26日),),原名寿康原名寿康原名寿康,,江苏宜兴屺亭镇人,中国美术家中国美术家、、美术教育家美术教育家,,擅长画马长画马。

他是他是中国现代美术中国现代美术中国现代美术的奠基者的奠基者的奠基者。

徐悲鸿出身贫寒徐悲鸿出身贫寒,,自幼随父亲徐达章学习诗文书画自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读年入上海复旦大学法文系半工半读,,并自修素描并自修素描。

1917年留学日本学习美术年留学日本学习美术,,不久回国不久回国,,任北京大学画法研究会导师任北京大学画法研究会导师。

徐悲鸿的作品熔古今中外技法于一炉徐悲鸿的作品熔古今中外技法于一炉,,显示了极高的艺术技巧和广搏的艺术修养显示了极高的艺术技巧和广搏的艺术修养,,是古为今用是古为今用、、洋为中用的典范洋为中用的典范,,在我国在我国美术史美术史美术史上起到了承前启后上起到了承前启后上起到了承前启后、、继往开来的巨大作用。

他擅长素描他擅长素描、、油画油画、、中国画中国画。

他把西方艺术手法融入到中国画中他把西方艺术手法融入到中国画中,,创造了新颖而独特的风格特的风格。

他的素描和油画则渗入了中国画的笔墨韵味他的素描和油画则渗入了中国画的笔墨韵味。

他的创作题材广泛他的创作题材广泛,,山水山水、、花鸟、走兽走兽、、人物人物、、历史历史、、神话神话,,无不落笔有神无不落笔有神,,栩栩如生栩栩如生。

他的代表作油画他的代表作油画《《田横五百士徯》、《我后我后》、》、》、中国画中国画中国画《《九方皋九方皋》、《》、《》、《愚公移山愚公移山愚公移山》》等巨幅作品等巨幅作品,,充满了爱国主义情怀和对劳动人民的同情怀和对劳动人民的同情,,表现了人民群众坚韧不拔的毅力和威武不屈的精神表现了人民群众坚韧不拔的毅力和威武不屈的精神,,表达了对民族危亡的忧愤和对光明解放的向往民族危亡的忧愤和对光明解放的向往。

他常画的奔马他常画的奔马、、雄狮雄狮、、晨鸡等晨鸡等,,给人以生机和力量,表现了令人振奋的积极精神表现了令人振奋的积极精神。

尤其他的奔马尤其他的奔马,,更是驰誉世界更是驰誉世界,,几近成了几近成了现代中国画现代中国画的象征和标志的象征和标志。