云南少数民族图片

- 格式:ppt

- 大小:6.53 MB

- 文档页数:29

云南少数民族--白族白族是中国西南边疆一个少数民族,主要分布在云南省大理白族自治州。

白族崇尚白色,服饰以白色为主色。

女子头饰代表大理的“风花雪月”,舞蹈道具霸王鞭;男子身着扎染马褂,舞蹈道具八角鼓。

白族是中国南方少数民族,列中国第15大民族。

云南、贵州、四川、湖南和湖北五省是现代白族世居地。

白族自称“白和”、“白子”为白族男人“白尼”为白族女人,是中国西南边疆一个具有悠久历史文化的少数民族,史书上称为“僰(bo)人”、“白人”,明代以后称为“民家”。

历史上白族曾经是云南最大的民族。

白族起源与历史1.白族的起源与形成。

白族是一个历史悠久的少数民族。

汉晋时期的(棘人)是白族的直接祖源,唐宋时期的白蛮是其前身。

白蛮不仅参与了唐时的南诏国政权,而且还作为主体亲自建立了大理国封建农奴制国家。

唐宋是白族形成的重要时期。

这个期间白族与中原地区互通有无,交往密切,在许多方面受到了汉族的影响,促进了本民族的发展,还同化了一部分迁移来的汉族。

2. 白族地理分布的历史演变。

目前我国白族的地理分布比较集中,80%以上聚居在云南境内位于洱海之滨、又有金沙江横贯东西的大理地区,近20%的白族散居在四川西昌和贵州毕节等地。

这是一种大集中与小集中并存的分布方式。

大理作为白族的最大集中地,不仅是因为洱海地区是白族的发祥地,更为重要的是这里很久以来就同内地有着密切的关系,基本上保持着社会比较稳定,经济相对发展,人民生活安宁的环境。

西汉时在此设立了叶榆、云南、比苏、唐等县,隶属益州郡管辖,还把大批汉民迁移到这里,带来了先进的生产技术和铁器,促进了洱海地区经济的发展。

东汉时洱海地区改属永昌郡。

三国时诸葛亮征云南后在洱海地区设置云南郡。

唐代先在此设置姚州都督府,后又扶持南诏地方政权。

大理与宋朝及内地也相处很好。

元朝在云南建立了行省,在大理设置了大理路和鹤庆路。

明朝在大理洱海地区实行“改土归流”政策,废除世袭的土官,改派“流官”治理,又在洱海地区长期以来基本上保持了行政区划和建制的连续性,因而维持了地域关系的完整和社会政治经济的相对稳定。

景颇族,中国少数民族之一。

现有人口119209人。

主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州的陇川县、潞西市、瑞丽市、盈江、梁河三县,少部分散居于其他州县。

在中国景颇族聚集最多最集中的地方是云南省德宏州陇川县,陇川县被称为“中国目瑙纵歌之乡”。

景颇族,中国云南世居民族之一,由唐代“寻传”部落的一部分发展而来。

近代文献多称为“山头”、又分别称为“大山”、“小山”、“茶山”、“浪速”,自称“景颇”、“载瓦”、“喇期”、“浪峨”,主要聚居在云南省德宏傣族景颇族自治州各县的山区,少数居住在怒江傈僳族自治州的芒马、古浪、岗房以及耿马、澜沧等县。

雄狮般勇猛的民族——景颇族景颇族他们主要从事农业,种植水稻、玉米、旱谷等作物。

有自己的语言和文字。

景颇族素以刻苦耐劳、热情好客、骁勇威猛的民族性格著称。

他们有句家喻户晓的成语:“要像狮子一样勇猛。

”他们用勤劳的双手征服大自然,用大长刀与恶势力作斗争。

历史上,多次顽强抵御外敌侵入,为保卫祖国领土立下了功勋。

景颇族大多住在海拔1500-2000米的山区。

这里气候温和,雨量充沛,土地肥沃,特产丰富。

除种植旱谷、玉米、水稻外,盛产名贵的红木、楠木和各种竹子,还有橡胶、油桐、咖啡、茶叶、香茅草等经济作物,以及热带、亚热带水果菠萝、菠萝蜜、芒果、芭蕉等。

深山老林中栖息着各种珍禽异兽。

地下矿藏也很丰富。

景颇族的口头文学发达,尤其是集诗、歌、舞于一体的创世史诗《勒包斋娃》,包含了人们对自然界和人类社会方方面面的认识,深受本民族群众的喜爱,也是祖国民间文学的一朵奇葩。

除了长篇叙事诗外,景颇族的其他民歌也十分丰富。

山歌分为大声唱的“直么”和小声唱的“直作”。

舂米歌即劳动歌,景颇支称为“月鲁”,载瓦支称为“谷阿岗”或“谷统直”,多由一人主唱,一人伴唱,形成合唱。

风俗歌中以“腊磨罗统”最富特色。

傣族(The Dai ethnic group/ The shan ethnic group),在民族识别以前又被称作摆夷族,是中国少数民族之一。

少数民族禁忌总括1:独龙族2:怒族3:僳僳族4:彝族5:白族6:普米族7:傣族8:佤族9:拉祜族10:布朗族11:哈尼族1:独龙族禁忌独龙族的禁忌主要有产妇不得在室内分娩。

认为其“不洁”之气,会冲犯室内的弓弩等狩猎用具,致使狩猎无获;分娩时,忌男人照料,否则认为不洁之气会导致男人一生不吉,甚至双目失明;女子出嫁后,不得回娘家生孩子,否则,认为会影响娘家子孙兴旺。

一旦发生,女婿须送两瓶酒及若干兽肉给岳丈家,作为补偿。

死者咽气前,须将家中所留种子转移他家或他处,否则种子不会发芽;出殡时,尸体不可从大门抬出;鬼林中的树木严禁砍伐,否则寨中人会病死,粮食歉收;主人出门打猎时,客人不得来访,否则客人灵魂会把猎物夺走等;拣到别人打死的动物要分给大家吃才能免灾,不然会倒霉等。

2:怒族女人不能参加对氏族神灵、龙树、山神的祭奠;主人的卧室不允许外人进入;女人分娩时,男人不能在场;妇女坐月子期间,外人不能进入产妇家门;随葬品忌铁器等。

3:僳僳族1、家里来客人,不能扫地。

2、有客人到家中,主人不能当着客人的面扫地、洗脸、洗脚等。

3、客人进门后,不能直接从后门出去。

认为人死后灵魂回家才这么走。

4、产妇分娩时,外人不能闯人,尤其忌讳持刀箭闯人。

5、屋内火塘上的三角架,禁蹬踏或移动;不能用脚往火塘里推柴。

5、禁背朝火塘吃饭。

6、不能打死在路上爬行的蛇。

7、忌食青蛙肉。

传说青蛙的口涎掉在食物上,人吃了便会肿胀而死,谓之"青蛙盅"。

还有人相信从前青蛙曾经帮助本族的祖先耕过田。

8、不能触摸长者的头。

9、不能烧对头柴,否则有碍家庭和睦。

10、不能拄着拐杖进屋。

只有人死后才拄着拐仗进屋跳舞。

11、小孩连续夭折或丧失配偶的人,忌食羊肉和葱蒜。

12、未婚的青年人不能送寡妇出嫁。

13、寡妇出嫁,除非夫家路远,一般只在晚上送亲、接亲。

14、成年男子忌留胡须。

男人大多随身携带镊子,专门用来拔胡子。

15、禁忌夜间梳理头发。

16、禁家人出远门后清扫堂屋。

云南25个少数民族及代表音乐云南省25个少数民族及歌曲一、云南总共有25个少数民族白族、哈尼族、傣族、僳僳族、佤族、纳西族、拉祜族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族(摩梭人)、基诺族、德昂族、独龙族、彝族、苗族、壮族、回族、藏族、瑶族、蒙古族、水族、满族、布依族二、少数民族歌曲(一)白族歌曲《月下情歌》天上呀为什么有月亮啊,有呀有月亮,月亮呀为着要照四方呀,照四方,月亮呀一照难躲藏呀,难呀难躲藏,树荫底下也可以常来往,树荫底下呀也可以常来往。

路旁呀为什么有灯光啊,有呀有灯光,灯光呀为着要照方向呀,照方向,灯光呀一照话难讲呀,话呀话难讲,闭上眼睛当作是在梦乡,闭上眼睛当作是在梦乡。

梦乡里有一个风姑娘呀,风呀风姑娘,姑娘呀她声来俏模样呀,俏模样,待到呀梦醒望一望呀,望呀望一望,不见姑娘只怕你更彷徨,不见姑娘只怕你更彷徨。

天上呀分明是有月亮啊,有呀有月亮,我俩呀并没有入梦乡呀,入梦乡,月下把情歌唱一唱呀,唱呀唱一唱,仿佛神仙来往呀在天堂,仿佛神仙来往呀在天堂。

(二)傣族民歌《有一个美丽的地》有一个美丽的地方罗,傣族人民在这里生长罗,密密的寨子紧相连,那弯弯的江水呀绿波荡漾,一只孔雀飞到了龙树上,恩人哟就是那个共产党,傣族地方有了您,啊...... 遍地花开朵朵香。

荒田栽满了绿苗罗,草地变成了牧场罗,白白的棉花送内地,那盐巴布匹呀运边疆。

平平的坝子里赶牛车,高高的山上那个走马帮。

姑娘们穿上了花衣裳,啊...... 蝴蝶展开花翅膀。

春风传送着山歌罗,民兵扛起了刀枪罗,到处是我们联防的岗哨,那解放军大哥也守卫着边防。

告诉你呀亲爱的毛主席,这儿是一道钢铁的屏障。

各族人民永远向着您,啊...... 好象百鸟朝凤凰。

(三)哈尼族民歌《太阳转身的地方》北回归线啊依,穿过墨江,它是太阳转身的地方哟。

线这边线这边是温带风景,线那边线那边是热带风光,自然的奇观生命的奇妙,相约在这里欢乐交响,线这边线这边是温带风景,自然的奇观生命的奇妙,相约在这里欢乐交响,萨拉依,阿依阿依,萨拉拉拉拉拉萨拉依萨依,萨萨萨萨萨拉依萨。

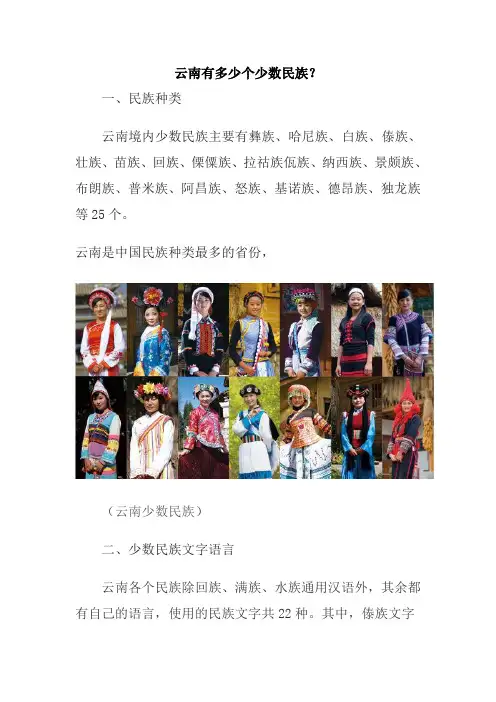

云南有多少个少数民族?一、民族种类云南境内少数民族主要有彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族等25个。

云南是中国民族种类最多的省份,(云南少数民族)二、少数民族文字语言云南各个民族除回族、满族、水族通用汉语外,其余都有自己的语言,使用的民族文字共22种。

其中,傣族文字语言与泰国有一定的历史渊源。

纳西族的东巴文化历史悠久,东巴文字是迄今还在传承的象形文字。

(东巴文)三、多民族多宗教云南是一个多民族多宗教的边疆省份,信仰宗教者共有450多万人,其中90%以上是少数民族。

佛教、伊斯兰教、基督教和道教是云南境内的四大宗教,另外,流行于云南丽江地区纳西族人个的东巴教和大理白族的本土崇拜也独具特色。

(东巴教)四、云南少数民族节庆活动火把节和泼水节就是云南境内多种民族所共有的节庆活动。

关门节,傣语为“奥瓦萨"。

我国信奉小乘佛教的傣、布朗、德昂等族和部分佤族的传统节日。

(西双版纳关门节)特懋克节,是云南西双版纳原住民基诺族最隆重、最盛大的节日。

(基诺族)鲁班节是云南蒙古族人的传统节日,每逢农历四月初二,蒙古族人便要杀猪宰羊,搭台唱戏,并把供在中村大佛殿中的檀香木鲁班雕像迎到各村瞻仰。

奉迎师祖时,游行队伍敲锣打鼓、燃放鞭炮、耍龙灯、划彩船、跳蚌壳舞,观者人山人海,热闹非凡。

(蒙古族鲁班节)云南少数民族的节庆活动每年有70余个,有的民族有许多节日,有的节日则是多种民族所共有。

大致分为宗教祭祀性节日、生活活动性节日、纪念庆祝性节日、社交娱乐性节日。

五、云南民族特色曲艺云南有曲艺83种,为全国之冠,其中少数民族曲艺56种。

(丽江纳西古乐演出)彝族歌谣据统计有七十二调,大的有梅葛调、青棚调、阿色调等。

大理地区白族曲艺发展成熟,产生了三腔、九板、十八调。

哈尼族曲艺种有哈巴、腊苔、优历克等,分布在哈尼族不同的支系民众中。

云南省独有的少数民族云南元阳哈尼族彝族自治县的彝族,按照古老的彝族太阳历,一年中要过两次年。

彝族太阳历将一年分为10个月。

每月以鼠日为一个月起头,12属相循环3次,在猪日终结为月末,每月36天。

一年天,剩下五或六天为过年日,不计算在10个月之内。

大年在每年夏至日,过三天。

第一天为接祖日,第二天为祭祖日,第三天是送祖日。

小年在冬至日,只过两天,一天接祖,一天送祖,闰年加祭祖日过三天。

元阳县彝族与汉族相处多出来后,也与汉族一起过春节,但仍然留存着浓烈的民族特点。

春节前三天内,家家杀死年猪。

屋里屋外必须清扫得干干净净,门前柏树松树,大小门头、灶前厩旁都挂上松枝,预祝去年生活美满幸福。

年三十晚上无此别人家过夜,筹钱了别人的东西必须全部偿还。

除夕之夜,严禁说不吉利的话,不准恶言秽语,不准打妻子小孩。

父亲或长子率领全家老小,用托盘托着酒、肉、饭、水等祭品,依次向祖宗、天地、土、水、日、月、龙、灶献祭,然后又向门、柱、水缸、畜厩、大农具一一献祭。

全家入席后,将饭菜每样取一点放到门外给无家可归的野鬼。

然后盛一碗饭给狗,传说第一次洪水年里庄稼全被淹死了,是狗从天神那里讨回了五谷种子,所以年节首先慰劳狗。

等狗吃饱了,然后全家才吃年夜饭。

正月初一早上,鸡刚小鸡,天还未暗,各家男子就鸣枪放炮,至水井祭拜水神,谋求第一个领回崭新水。

天刚刚放亮,全家已经下班,穿着上节日华服迎财神,然后搞汤圆祭献各路诸神。

再搞一个汤圆张贴在小孩子脑门上,则表示孩子又短了一岁。

元阳彝族把正月初一称为“女皇日”,妇女不予或少并作家务,做菜洗衣服全系列由男人置办。

饭甄子无论存有多小,饭都必须蒸得满满的,则表示粮食全年有余。

初一全天都一动刀斧,不出来寨门,不回家作客,没菜园胡悦悦。

初二、初三才已经开始走亲访友,女人带着孩子回娘家。

木刻“请柬”邀亲友在每年的冬月或腊月,独龙族要过唯一的传统节日,独龙族语叫做“卡雀哇”,就是独龙族的年节。

节日的长短主要看看食物的准备工作情况而的定,通常就是两三天或四五天。

少数民族服装云南有25个少数民族。

它们是阿昌族,白族,布朗族,布依族,傣族,德昂族,独龙族,哈尼族,回族,景颇族,基诺族,拉祜族,满族,苗族,蒙古族,纳西族,怒族,水族,藏族,佤族,瑶族彝族,壮族,普米族,傈僳族。

云南民族的服饰很具有观赏性,同时也会对我们日常生活的装饰、穿着起到创造性的艺术上启发。

上两期介绍了16个民族的服饰文化,本期简要介绍9个民族的服饰。

云南民族服饰文化1、怒族怒族是中国人口较少、使用语种较多的民族之一,在云南主要分布在怒江、迪庆一带。

怒族服饰的风格古朴素雅,妇女穿右开襟上衣,长及脚踝的裙子,套黑色或红色的坎肩;年轻姑娘喜欢在裙外系有彩色花边的围腰,已婚妇女的衣裙上都绣有花边。

妇女头部及胸部多用珊瑚、玛瑙、贝壳、料珠、成串的银币装饰,戴钢质大耳环垂于肩部。

男子的传统服饰为交领长衫,及膝长裤,穿时前襟上提,束腰带,扎成袋状,以便装物。

蓄发,用青布或白布包头。

裹麻布腿。

男女都喜欢用红藤作缠头和腰箍。

怒族人民在长期的生产和生活实践中,创造了绚丽多彩的文化艺术。

怒族2、水族水族主聚居在黔桂交界的龙江、都柳江上游地带,以及云南省富源县也有水族村落分布。

鱼是水族的图腾,饭稻羹鱼是水族的重要社会习俗。

水族在服饰上禁忌红色和黄色,特别禁忌大红、大黄的热调色彩,而喜欢蓝、白、青、三种冷调色彩。

他们不喜欢色彩鲜艳的服装,相反,他们喜欢色彩浅淡素雅,认为这才是美的。

这表达了水族独特的单一的服饰审美观,那就是朴素、大方、实用。

水族喜好白色、青色和蓝色,服装一般以青色和蓝色为主色,以白色作为装饰点缀。

近些年来墨绿色也成了水族服饰的主色。

水族男子服饰变化较大,清朝强制改装前,水族男子长发绾髻,穿无领无扣长衣,系腰带。

水族3、藏族藏族是主要生活在青藏高原上、使用藏语的民族,是中国及南亚最古老的民族之一。

在云南主要居住在香格里拉一带。

约略而言,由于自然条件,生产方式、历史的不同,藏族服饰异常丰富多彩,差异颇多,不胜枚举,有些地区,县于县、乡与乡之间都有较大区别。

云南的少数民族风情有哪些云南是中国少数民族最多的省份之一,拥有丰富多样的民族风情,犹如一座绚丽多彩的民族文化宝库。

首先要说的是彝族。

彝族的火把节那可是相当有名。

每年农历六月二十四,彝族村寨都会沉浸在一片热闹欢腾之中。

人们手持火把,在田间地头、村庄道路上奔跑,形成一条长长的火龙,寓意驱除害虫,祈求丰收和平安。

此外,彝族的服饰也颇具特色,女子的服饰色彩鲜艳,绣有精美的图案,男子则多穿着黑色或蓝色的长衫。

在饮食方面,坨坨肉、烤小猪等美食让人垂涎欲滴。

白族也是云南的重要民族之一。

他们的“三道茶”象征着人生的先苦后甜再回味。

白族的传统建筑“三房一照壁”“四合五天井”独具特色,墙壁上精美的壁画展示着白族人民的艺术才华。

白族的传统节日“三月街”,不仅是物资交流的盛会,也是民间歌舞的大舞台。

傣族的泼水节是大家熟知的节日。

在这一天,人们用纯净的清水相互泼洒,寓意洗去过去一年的不顺。

傣族的竹楼是他们独特的居住形式,通风透气又防潮。

傣族的孔雀舞优美动人,舞者通过身姿和手势模仿孔雀的姿态,展现出傣族人民对美好生活的向往。

哈尼族的长街宴也是一大特色。

在特定的日子里,家家户户摆出丰盛的酒菜,桌桌相连,形成一条长长的宴席,人们共同欢庆丰收,增进邻里之间的感情。

哈尼族的梯田更是举世闻名,那层层叠叠的稻田宛如大地的指纹,不仅是美丽的景观,也是哈尼族人民勤劳智慧的结晶。

纳西族的东巴文化神秘而独特。

东巴文字是世界上唯一还在使用的象形文字,记录着纳西族的历史和文化。

纳西族的传统音乐“白沙细乐”古朴典雅,让人仿佛穿越时空。

傈僳族的刀杆节惊心动魄。

勇敢的傈僳族男子赤足爬上锋利的刀杆,展示着他们的勇敢和坚韧。

傈僳族的歌舞热情奔放,节奏明快。

布朗族有着独特的婚俗和宗教信仰。

他们崇尚自然,与大自然和谐相处。

景颇族的目瑙纵歌节规模宏大,人们身着盛装,伴着激昂的音乐和鼓点,整齐地跳舞。

阿昌族的户撒刀工艺精湛,锋利耐用,既是实用的工具,也是精美的工艺品。

如何在云南体验当地少数民族生活云南,这片神奇而美丽的土地,是我国少数民族最多的省份之一。

在这里,生活着彝族、白族、哈尼族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族等众多民族,他们各自拥有独特的语言、风俗、文化和生活方式。

想要深入体验当地少数民族的生活,感受那份与众不同的魅力,以下这些方式或许能帮助您。

首先,了解当地的少数民族分布是必不可少的。

云南地域广阔,不同的民族在不同的地区有着相对集中的分布。

例如,大理主要以白族为主,西双版纳则以傣族居多。

在出行前,通过查阅相关资料或者咨询当地的旅游机构,明确自己想要体验的民族所在的地区,有针对性地规划行程。

到达目的地后,选择入住当地的民宿是一个不错的选择。

与酒店相比,民宿往往更能融入当地的生活氛围。

不少民宿由当地少数民族居民经营,房间的布置会体现民族特色,主人还能为您讲述本民族的故事和习俗。

参与当地的传统节日是体验少数民族生活的绝佳途径。

比如彝族的火把节,在这个节日里,人们点燃火把,围着篝火跳舞,尽情狂欢。

白族的三月街,有热闹的集市、精彩的歌舞表演和丰富的特色美食。

傣族的泼水节更是闻名遐迩,大家手持水盆,相互泼水祝福,场面欢快而热烈。

提前了解节日的时间和地点,亲身参与其中,感受那份欢乐与祥和。

走进少数民族的村落,与当地居民交流互动。

他们大多热情好客,会邀请您到家中做客。

在交流中,您可以学习他们的语言,哪怕只是简单的问候和常用词汇,也能拉近彼此的距离。

品尝他们亲手制作的传统美食,如白族的三道茶、哈尼族的长街宴等。

这些美食不仅是味觉的享受,更是民族文化的传承。

在少数民族地区,手工艺也是一大特色。

像彝族的刺绣、傣族的织锦等,工艺精湛,图案精美。

您可以拜访当地的手工艺人,观看他们的制作过程,甚至亲手尝试,感受其中的乐趣和艰辛。

购买一些手工艺品作为纪念,也是对当地手工艺文化的支持。

参加当地的歌舞活动也是必不可少的。

少数民族大多能歌善舞,他们的歌舞往往反映了生活、劳动和爱情。

跟着他们一起唱歌跳舞,抛开束缚,尽情释放自己,融入那欢快的氛围中。

云南阿卡族美篇

云南是一个美丽的地方,拥有着众多少数民族,其中阿卡族就是

其中之一。

阿卡族是云南省西双版纳傣族自治州勐腊县的一支族群,

人口较少,但他们有着深厚的文化底蕴。

阿卡族人通常居住在深山老林或丛林中,他们生活简朴,一般依

靠捕鱼、狩猎和种植农作物为生。

阿卡族人热情好客,喜欢唱歌跳舞,特别是他们的刀杆舞,幅度大而激烈,擅长表达喜怒哀乐之情,让人

感受到他们的热情和生命的力量。

阿卡族人的服装和饮食文化也有着独特的特点。

他们的服装以色

彩鲜艳、花样繁多的“阿卡布”为主,经过几天制作而成,寓意着对

美好生活的追求。

而他们的饮食则以“酸辣口味”为主,色香味俱佳,特别是“酸汤”、“酸蔗”等菜肴尤其美味。

如今,随着交通和通讯的发展,阿卡族的文化也变得更加开放,

不少年轻人开始接受现代的生活方式。

但阿卡族人依然保留着传统文化,他们的文艺表演、手工艺、习俗传统等等仍然深深扎根在这片土

地上。

阿卡族是一个伟大的民族,他们热情好客、勤劳朴实,尤其是他

们深深的文化底蕴让人敬佩。

在未来的日子里,我们应该更多的去了

解和传承他们的文化,让这个民族的美好传统得以延续。