花岗岩成因及构造环境认识

- 格式:pdf

- 大小:716.94 KB

- 文档页数:6

第6卷第6期有色金属矿产与勘查V ol.6,No.6 1997年12月 GEOL OGICAL EX P L ORATION FOR N ON-FERROUS METALS Dec.,1997花岗岩的形成及构造环境——试论陆壳岩石圈岩浆孕育带郭华春(有色总公司新疆地勘局物探大队 乌鲁木齐 830011)摘 要 大陆板块在碰撞时,岩石圈中形成以拆离面为主体的构造通道和减压区,特殊地段形成热能和热流体的聚集区,并逐渐发展成岩浆孕育带。

建立了三个常见的岩浆孕育带模型。

强调花岗岩主要形成于陆壳中上层。

关键词 花岗岩 构造 岩浆孕育带1 花岗岩形成环境的争论花岗岩类不仅广泛出现在岛弧或活动大陆边缘,也广泛发育在碰撞带和稳定陆块内部。

板块理论和陆壳成熟度演化五阶段理论的岩浆成因模式,以上地幔为热源自下而上穿透式熔融,最终形成以深源岩浆为主体的岩浆分异、岩浆混合演化系列。

这些模式都强调花岗质熔浆的形成与板块活动史有关(拉张与汇聚)。

岩石学家们发现花岗岩在时空上的广泛性要比任何大地构造模式都复杂。

有许多花岗岩的形成与板块的拉张和俯冲无关。

相同构造环境中的花岗岩类有很大差异,即使在同一构造带上也是如此;而不同构造环境中的花岗岩特征又非常相似。

这说明花岗岩更可能形成于浅源。

深源物质有其相对的均一性,而浅源物质(陆壳中上层)无论在平面上或剖面上成分变化都非常复杂,这使得花岗岩类都带有地区性甚至地带性标志。

以致一些学者主张:花岗岩成因类型的控制因素是源岩而不是构造环境。

“浅源”的观点需解决三个基本问题:(1)在硅铝壳范围内,是否能有那样高的温度带。

(2)一些火山岩中微量元素及同位素分配与地壳中上层岩石的差异。

(3)大地构造理论未解释清楚的与花岗岩有关的地质现象。

2 岩浆孕育带的论证及模型的建立以往认为,地下的温度随着深度增加而增加。

近年来,随着陆壳岩石圈结构和流体地质研究的重大突破,人们知道热力场同应力场是相关联的,它们在地壳中是一个块区、一个块区的集中分布,而不是均匀的、弥散的分布,总的分布态势受地球动力学控制。

花岗岩成因研究的若干问题一、本文概述《花岗岩成因研究的若干问题》一文旨在探讨花岗岩成因的复杂性及其研究中所涉及的关键问题。

花岗岩作为地壳中最常见的深成侵入岩之一,其形成机制与地壳演化、板块构造、岩浆活动等诸多地质过程紧密相关。

本文将从花岗岩的成因类型、形成条件、物质来源、年代学特征等方面进行深入分析,并探讨当前研究中存在的争议和未来的研究方向。

通过对花岗岩成因的综合研究,有助于更好地理解地壳的物质组成、演化历史以及相关的地质作用过程,为地质学的发展提供新的思路和方法。

二、花岗岩成因的基本理论花岗岩成因的基本理论是地质学领域长期研究的重要课题。

这些理论试图解释花岗岩是如何形成的,以及其形成过程中的各种影响因素。

在探讨花岗岩成因时,我们首先需要理解其岩石学特征和地球化学性质。

岩浆成因理论:这是最为广泛接受的理论之一,认为花岗岩是由地下深处的高温岩浆冷却凝固而成的。

这些岩浆通常富含硅、铝等元素,因此在冷却过程中形成了富含这些元素的花岗岩。

岩浆成因理论得到了大量地质和地球化学证据的支持,包括花岗岩中常见的矿物组成、结构构造以及同位素年龄等。

变质成因理论:这一理论认为,花岗岩是由其他类型的岩石在高温高压条件下变质而成的。

这些原岩可以是沉积岩、火山岩或变质岩等,经过深埋、高温和高压作用后,发生了重结晶和变质作用,最终形成了花岗岩。

变质成因理论在一些特定的地质环境下具有一定的合理性,但并非所有花岗岩都可以由此解释。

混合成因理论:混合成因理论是岩浆成因和变质成因理论的一种综合。

它认为,花岗岩的形成是岩浆作用和变质作用共同作用的结果。

在这个过程中,岩浆和原岩之间发生了混合、交代和重结晶等作用,形成了具有独特特征和成分的花岗岩。

混合成因理论在一些复杂的地质环境下具有较好的解释力,能够涵盖更多种类的花岗岩。

花岗岩成因的基本理论主要包括岩浆成因、变质成因和混合成因三种。

这些理论各有其适用范围和局限性,需要在具体的研究中结合地质背景、岩石学特征和地球化学性质进行综合分析。

花岗岩成因类型划分与板块构造环境根据研究内容的不同,岩浆岩石学又可分为岩类学和岩理学。

岩类学又称描述岩石学、岩相学,主要研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题。

岩理学又称理论岩石学、成因岩石学,主要研究岩石的形成条件、成因机理等方面的问题。

(一)相关知识花岗岩有广义和狭义之分。

狭义的花岗岩是指石英含量>20%的侵入岩。

广义的花岗岩称花岗岩类,是空间上与狭义的花岗岩相伴生,成因上与狭义的花岗岩有联系,石英含量一般>5%的各类侵入岩。

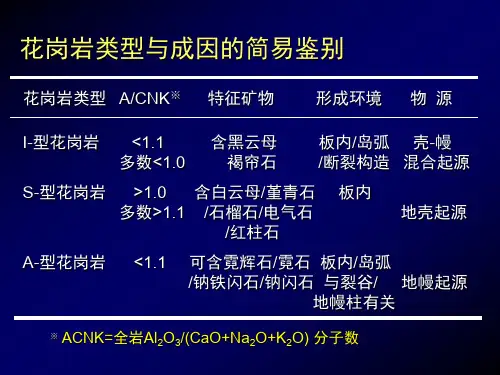

花岗岩的成因分类主要有3种类型:S-I-M-A型、壳幔同熔型-陆壳改造型-幔源型、磁铁矿系列-钛铁矿系列。

这3种划分方案中,S-I-M-A型应用较广。

花岗岩浆活动的板块构造背景一般划分为:火山弧花岗岩(V AG.)、板内花岗岩(WPG.)、同碰撞花岗岩(S-COLG.)、洋中脊花岗岩(ORG.)。

花岗岩的S-I-M-A成因类型划分与花岗岩浆活动的板块构造背景有一定的对应关系(表1)。

判别方法需采用地质产状、岩相学特征、岩石化学成分、含矿性等方面综合判断。

岩石化学成分的特征参数和判别图解较多。

主要参考资料如下。

(1)高秉璋,洪大卫,郑基俭,等。

花岗岩类区1∶5万区域地质填图方法指南[M]。

武汉:中国地质大学出版社,1991。

(2)李昌年。

火成岩微量元素岩石学[M]。

武汉:中国地质大学出版社,1992。

(3)邱家骧,林景仟。

岩石化学[M]。

北京:地质出版社,1991。

(4)陈德潜,陈刚。

实用稀土元素地球化学[M]。

北京:冶金工业出版社,1990。

(二)成因类型与板块构造环境的判别图解岩石化学成分主要包括:岩石常量元素分析、岩石稀土元素分析、岩石微量元素分析、岩石同位素分析。

利用岩石化学成分分析结果,进行特征参数计算与判别图解,是研究岩石成因的主要方法。

在化学成分特征参数与判别图解中,常量元素应用较广。

S型花岗岩与I型花岗岩的判别,是工作的重点与难点。

在选用特征参数与判别图解中要注意3方面问题:①要同时选用岩石常量元素、岩石稀土元素、岩石微量元素、岩石同位素的特征参数与判别图解,避免单一图解导出的片面结论;②在选择判别图解中,不同成因类型和板块构造背景的投影区域不应有太多的重叠范围;③在选择特征参数中,各类参数要有明确的对比标准。

花岗岩成因类型划分与板块构造环境根据研究内容的不同,岩浆岩石学又可分为岩类学和岩理学。

岩类学又称描述岩石学、岩相学,主要研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题。

岩理学又称理论岩石学、成因岩石学,主要研究岩石的形成条件、成因机理等方面的问题。

(一)相关知识花岗岩有广义和狭义之分。

狭义的花岗岩是指石英含量>20%的侵入岩。

广义的花岗岩称花岗岩类,是空间上与狭义的花岗岩相伴生,成因上与狭义的花岗岩有联系,石英含量一般>5%的各类侵入岩。

花岗岩的成因分类主要有3种类型:S-I-M-A型、壳幔同熔型-陆壳改造型-幔源型、磁铁矿系列-钛铁矿系列。

这3种划分方案中,S-I-M-A型应用较广。

花岗岩浆活动的板块构造背景一般划分为:火山弧花岗岩(V AG.)、板内花岗岩(WPG.)、同碰撞花岗岩(S-COLG.)、洋中脊花岗岩(ORG.)。

花岗岩的S-I-M-A成因类型划分与花岗岩浆活动的板块构造背景有一定的对应关系(表1)。

判别方法需采用地质产状、岩相学特征、岩石化学成分、含矿性等方面综合判断。

岩石化学成分的特征参数和判别图解较多。

主要参考资料如下。

(1)高秉璋,洪大卫,郑基俭,等。

花岗岩类区1∶5万区域地质填图方法指南[M]。

武汉:中国地质大学出版社,1991。

(2)李昌年。

火成岩微量元素岩石学[M]。

武汉:中国地质大学出版社,1992。

(3)邱家骧,林景仟。

岩石化学[M]。

北京:地质出版社,1991。

(4)陈德潜,陈刚。

实用稀土元素地球化学[M]。

北京:冶金工业出版社,1990。

(二)成因类型与板块构造环境的判别图解岩石化学成分主要包括:岩石常量元素分析、岩石稀土元素分析、岩石微量元素分析、岩石同位素分析。

利用岩石化学成分分析结果,进行特征参数计算与判别图解,是研究岩石成因的主要方法。

在化学成分特征参数与判别图解中,常量元素应用较广。

S型花岗岩与I型花岗岩的判别,是工作的重点与难点。

在选用特征参数与判别图解中要注意3方面问题:①要同时选用岩石常量元素、岩石稀土元素、岩石微量元素、岩石同位素的特征参数与判别图解,避免单一图解导出的片面结论;②在选择判别图解中,不同成因类型和板块构造背景的投影区域不应有太多的重叠范围;③在选择特征参数中,各类参数要有明确的对比标准。

花岗岩分类及成因花岗岩类类型多,分布广,差异大,自Real(1956)提出花岗岩分类以来,地质学界对花岗岩的成因分类一直存在着异议,从早期简单的二分法,即将花岗岩分为岩浆的(有单岩浆花岗岩和双岩浆花岗岩之分)和花岗岩化的(有深熔花岗岩和交代花岗岩之分)两大类,到经典的I- S-M-A分类法,均具有各自的优点及局限性,现就各分类方法做简要叙述1.早期二分法[1]B. W. Chappell和A. J. R. White (1974 ) 根据对澳大利亚东部塔斯曼造山带花岗岩的研究,提出将花岗岩分为I型和S型两种不同成因类型,这种分类大致分别相当于S. Ishihara (1977 )所划分的“磁铁矿系列”和“钦铁矿系列”花岗岩。

I型花岗岩的源岩物质来自未经地壳风化作用的岩浆岩,S型花岗岩的源岩物质来自壳层沉积物质。

这些分类已经具体考虑了花岗岩的成岩物质来源,但并没有同其产出的构造地质环境相结合。

2.槽-台学说与花岗岩成因分类2.1三分法(徐克勤)[2]徐克勤等(1982)将花岗岩划分为三大成因系列:第一类为地槽沉积物经交代、变质和花岗岩化而形成的大陆地壳改造型花岗岩;第二类位于大陆边缘活动带或大陆内部断裂带,与安山岩浆或基性岩浆有关,为不同程度地受到陆壳混染同化及混熔作用而形成的过渡性地壳同熔型花岗岩;第三类产于深断裂带或裂谷带,为与超镁铁质岩石及基性火山岩有成因联系的幔源型花岗岩。

这三大类花岗岩(陆壳改造型、过渡性地壳同熔型和幔源型)与构造环境是相关联的。

(1)陆壳改造型花岗岩:在该类花岗岩分布的地区没有见到它们与基性侵人岩或喷发岩(玄武岩)、中性侵人岩或喷发岩(安山岩)的共生关系。

这一成因系列的花岗岩类中一般以正常花岗岩为主,但也较常出现非正常系列的二长花岗岩、富斜花岗岩、富石英的花岗闪长岩、斜长花岗岩和英云闪长岩等。

但石英二长岩、花岗闪长岩和石英闪长岩等则较少见。

(2)过渡性地壳同熔型:这一类花岗岩往往是从中基性岩到酸性的花岗岩,如从闪长岩→石英闪长岩→花岗闪长岩→钾长花岗岩。

花岗岩小知识花岗岩的定义花岗岩(Granite)一、花岗岩一种深成酸性火成岩。

俗称花岗石。

二氧化硅含量多在70%以上。

颜色较浅,以灰白色、肉红色者较常见。

主要由石英、长石和少量黑云母等暗色矿物组成。

石英含量为20%~40%,碱性长石多于斜长石,约占长石总量的2/3以上。

碱性长石为各种钾长石和钠长石,斜长石主要为钠更长石或更长石。

暗色矿物以黑云母为主,含少量角闪石。

具花岗结构或似斑状结构。

按所含矿物种类,可分为黑云母花岗岩、白云母花岗岩、角闪花岗岩、二云母花岗岩等;按结构构造,可分为细粒花岗岩、中粒花岗岩、粗粒花岗岩、斑状花岗岩、似斑状花岗岩、晶洞花岗岩及片麻状花岗岩等;按所含副矿物,可分为含锡石花岗岩、含铌铁矿花岗岩、含铍花岗岩、锂云母花岗岩、电气石花岗岩等。

常见长石化、云英岩化、电气石化等自变质作用。

花岗岩是一种分布广泛的岩石,各个地质时代都有产出。

形态多为岩基、岩株、岩钟等。

在成因方面,有人认为花岗岩是地壳深处的花岗岩浆经冷凝结晶或由玄武岩浆结晶分异而成,也有人认为是深度变质和交代作用所引起的花岗岩化作用的结果。

许多有色金属矿产如铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼等,贵金属如金、银等,稀有金属如铌、钽、铍等,放射性元素如铀、钍等,都与花岗岩有关。

花岗岩结构均匀,质地坚硬,颜色美观,是优质建筑石料。

花岗石是一种深成酸性火成岩。

二氧化硅含量多在70%以上。

颜色较浅,以灰白、肉红色者常见。

主要由石英、长石和少量黑云母等暗色矿物组成。

石英含量为20%-40%,碱性长石约占长石总量的2/3以上。

碱性长石为各种钾长石和钠长石,斜长石主要为钠更长石或更长石。

暗色矿物以黑云母为主,含少量角闪石。

具典型的花岗结构或似斑状结构。

按所含矿物种类可分为黑云母花岗岩、白云母花岗岩、角闪花岗岩、二云母花岗岩等;按结构构造可分为细粒花岗岩、中粒花岗岩、粗粒花岗岩、斑状花岗岩、似斑状花岗岩、晶洞花岗岩等;按所含副矿物可分为含锡石花岗岩、含铌铁花岗岩、含铍花岗岩、锂云母花岗岩、电气石花岗岩等。

花岗岩形成的大地构造环境花岗岩的成因和大地构造环境之间具有密切的联系,前人针对花岗岩形成时的构造环境也展开了详细的研究,文章在前人研究的成果上,通过讨论花岗岩和大地构造的成因联系、花岗岩的构造成因分类以及花岗岩的类型和其对应的大地构造的模式这几方面,对花岗岩的大地构造环境进行初步的归纳。

标签:花岗岩;大地构造环境;成因引言通过研究花岗岩形成的大地构造环境以及其出露的大地构造位置,对认识花岗岩的成因具有重要的作用,利用一定的地球化学方法可以初步判别花岗岩形成的大地构造环境[1]。

许多地质学者针对花岗岩形成的大地构造环境展开了研究。

例如,Pearce等提出利用微量元素判别图解来划分花岗岩[2]。

Harris et al.在划分碰撞带中不同构造时期的花岗岩时,利用了Rb-Hf-Ta三元图。

Barbarin在花岗岩形成的构造环境的判别方面做了很多的工作,他根据花岗岩类的岩石性质、矿物种类、地球化学特征等,将其划分成七种类型,每种类型都对应有各自的地球化学环境及源区。

1 花岗岩与大地构造的成因联系Barker D.S.认为岩浆是由地幔或地壳部分熔融产生的,永久的世界性的岩浆房是不存在的;其次,热量无法汇聚在很小的空间中,仅仅通过放射性元素所产生的热能并不能够产生熔融作用。

由此可知,岩浆的形成方式有以下三种:第一种是通过位于岩石下部的岩浆的热传导作用,或者是由断裂、俯冲等的构造作用所产生的能量使岩石达到高温状态产生了熔融;第二种是构造抬升或者贯入而产生的降压作用;第三种是变质作用中固相线较低的物质组分发生变化;不同期次的岩浆作用都会保留各自的地球化学特征。

Peive A.B.等通过研究花岗岩与地壳演化之间的关系,将地壳的演化过程划分为大洋、过渡时期和大陆三个阶段。

近年来Wickham S.M.通过研究东比利牛斯裂谷的变质作用,认为在类似于大陆裂谷的这种高温低压的构造环境中,同样也可以形成花岗岩。

在裂谷环境中,上地幔中的热物质参与了岩浆的改造混染作用,然后地壳逐渐的向过渡型演变,最终逐渐形成了拉张型过渡壳。

花岗岩构造环境问题:关于花岗岩研究的思考之三一、本文概述本文《花岗岩构造环境问题:关于花岗岩研究的思考之三》旨在深入探讨花岗岩构造环境及其对相关环境问题的影响。

作为地球科学领域的一个重要组成部分,花岗岩研究不仅对于理解地球的构造历史和演变过程具有重要意义,同时也为解决当前的环境问题提供了科学的视角和依据。

本文将从花岗岩的成因、形成机制、分布特征等方面出发,系统阐述花岗岩构造环境的基本概念和特点,并在此基础上,探讨花岗岩构造环境对地表形态、水文地质、生态环境等方面的影响,以期为花岗岩地区的环境保护和可持续发展提供理论支持和科学指导。

二、花岗岩的基本特性与分类花岗岩,一种广泛存在于地球地壳中的深成侵入岩,以其独特的物理和化学特性,对地球的构造环境产生了深远的影响。

其名称源自拉丁语“granum”,意为“颗粒”,这反映了花岗岩最显著的特征——其由大颗粒的矿物晶体构成。

这些矿物晶体主要由石英、长石和云母等构成,这些矿物的比例和排列方式决定了花岗岩的具体类型。

花岗岩的基本特性主要体现在其硬度高、耐磨性强、化学稳定性好等方面。

由于其主要由不易溶解的矿物组成,花岗岩在自然界中的耐久性非常高,是构成许多山地、高原和丘陵地区的主要岩石类型。

花岗岩还具有良好的热稳定性和抗冻性,这使得它在许多极端环境下仍能保持其结构和特性的稳定。

在分类上,花岗岩可以根据其矿物成分、颗粒大小和结构特征进行划分。

根据其矿物成分,花岗岩可以分为石英花岗岩、长石花岗岩和云母花岗岩等。

石英花岗岩主要由石英和长石组成,其颗粒细腻,质地坚硬;长石花岗岩则以长石为主要矿物成分,颗粒较粗,质地相对较软;云母花岗岩则含有较多的云母矿物,呈现出独特的片状结构。

根据颗粒大小,花岗岩可以分为细粒花岗岩、中粒花岗岩和粗粒花岗岩。

细粒花岗岩的颗粒细小,质地紧密,多见于地壳深处;中粒花岗岩的颗粒大小适中,分布广泛;而粗粒花岗岩的颗粒粗大,常见于地壳浅部。

根据结构特征,花岗岩还可以分为块状花岗岩、斑状花岗岩和似斑状花岗岩等。

简述花岗岩的成因

花岗岩是一种含角闪石、斜长石、石英等矿物质的硬质深色岩石,是地球上最常见的一种岩石。

花岗岩的形成是一个复杂的过程,涉及到地球内部构造和地壳运动等多个因素。

一般来说,花岗岩的主要成因包括以下几种:

1.岩浆成岩

岩浆是地球内部熔融了的岩石物质,由于地壳运动等因素,岩浆会通过断裂和裂缝进入地壳,最终冷却凝固形成花岗岩。

这种花岗岩也被称为火成花岗岩。

2.变质成岩

变质成岩是指岩石在高温高压下发生化学物质和结构上的变化,最终形成花岗岩。

变质形成的花岗岩通常与构造变形带有关。

3.沉积作用

在一些富含花岗岩物质的区域,如果沉积环境适宜,沉积物中的矿物质可以逐渐成为花岗岩。

这种花岗岩也被称为沉积花岗岩。

总之,花岗岩的形成是一个复杂的过程,不同的成因会产生不同的花岗岩类型。

而花岗岩作为建筑、装饰和雕刻等领域中重要的材料,其成因的了解对于地质勘探和矿产开发具有重要的意义。

饮辦资厮发贵州花岗石地质特征与形成环境冉文瑞宋生琼冉启洋(贵州省国土资源勘测规划研究院,贵州贵阳550001 )摘要:贵州的岩浆岩不太发育,分布零星,可分为火山岩和侵入岩两大类,经勘查并开发利用的花岗 石仅有黔桂边境九万大山从江地区花岗岩花岗石和罗甸地区的辉绿岩花岗石。

从江地区花岗岩花岗石 位于江南造山带西南部的吉羊穹状背斜的北缘地带,区内出露地层主要为前震旦系四堡群及下江群甲 路组、乌叶组和番召组。

罗甸地区辉绿岩花岗石位于右江造山带北缘,区内出露地层为中二叠统栖霞 组、下中二叠统四大寨组和第四系。

贵州岩浆岩花岗石矿产较丰富,类型多样,其形成受构造-热事 件控制,与地壳演化阶段的原始构造环境密切相关。

关键词:花岗石地质特征形成环境I引言贵州的岩浆岩不太发育,分布零星,出露面积约 占全省的2%,按岩浆来源和形成方式将全省岩浆岩 分为火山岩和侵入岩两大类及若干岩类,见表1。

峨 眉山玄武岩产于贵州西北部,节理发育、破碎风化严 重,目前未开发利用;梵净山地区的枕状玄武岩在国 家自然保护区内,禁止开发利用。

所以,贵州经勘查 并开发利用的花岗石仅有黔桂边境九万大山从江地区 花岗岩花岗石和罗甸地区的辉绿岩花岗石。

2地质概况2.1地层2.1.1花岗岩从江地区花岗岩花岗石位于江南造山带西南部的吉羊穹状背斜的北缘地带,区内出露地层主要为 前震旦系四堡群及下江群甲路组、乌叶组和番召 组,见图1。

四堡群(Pt3S):下部为沉积变质岩夹火山岩,岩性以变余砂岩、变余粉砂岩、板岩为主,次为千枚 岩、片岩及变余凝灰岩;火山岩以基性、超基性的辉 绿岩、辉石岩为主。

上部则为变余砂岩、变余粉砂 岩、板岩、千枚岩及凝灰岩呈不等厚互层产出,厚度 大于5000m。

甲路组(Pt3j):以絹云母绿泥石片岩,绿泥石 石英片岩、石英绿泥石絹云母片岩为主,夹部分变余 石英砂岩、变余砂岩及千枚岩;顶部为钙质绢云母石 英片岩、白云母石英钙质片岩,含灰白色大理岩透镜表1贵州岩奖岩简表岩浆来源形成方式大类岩状地质年代构造环境饰面石材类型分布地区喷溢枕状玄武岩(主)Pt3活动陆缘梵净山九万大山溢流(主)人U J右玄武岩(主)p3地幔隆起贵州西部幔源深成侵人镁铁质-超镁铁质Pt3裂解梵净山九万大山侵人偏碱超铁镁质岩Pz.汇聚黔东南浅成侵入侵入岩辉绿岩P3伸展花岗石黔西北侵人偏碱超铁镁质岩N,伸展黔西南壳源深成侵人超酸性侵入岩Pt3汇聚花岗石梵净山九万大山.52 •STONE 2019N s 6资源开发饮辦体,厚度约l l〇〇m。

花岗岩侵位过程与构造背景研究花岗岩是一种广泛存在于地壳中的岩石类型,其形成与地壳构造背景密切相关。

本文将探讨花岗岩的侵位过程以及与其相关的构造背景研究。

一、花岗岩的形成与侵位过程花岗岩是一种深源岩石,其主要成分为石英、长石和云母等。

其形成是在地壳深部的高温高压环境下,由于熔融岩浆的上升和冷却所引发的。

花岗岩的侵位过程可以分为以下几个阶段。

首先,花岗岩的形成源于下地壳或上地幔的熔融,形成了一定规模的岩浆体。

岩浆体的形成通常与地质构造运动、岩石圈的破碎与腾跃等有关,这些过程可以提供足够的热能和物质条件。

接着,岩浆体由于密度较低,在地壳中逐渐向上升。

在这个过程中,岩浆经历了多种岩石的变质和逐步冷却的过程,逐渐从深部物质转变为浅部的岩浆体。

随着岩浆的上升,由于岩浆的挤压和侵入,地壳中的岩石发生破裂和变形,并且形成了裂隙和岩浆的通道。

这些裂隙和通道成为岩浆侵位的途径,花岗岩侵位的方式一般分为直侵性和穿透性两种。

在岩浆侵位的过程中,花岗岩开始与周围的岩石发生接触和交互作用。

通常情况下,花岗岩融化的岩浆会将周围的岩石带入其中,形成岩浆岩墙。

而当岩浆冷却凝固后,形成了花岗岩体。

二、花岗岩构造背景研究花岗岩的构造背景研究是对地壳构造演化和地质过程的了解与研究。

通过对花岗岩的侵位及相关构造特征的观察和分析,可以推断地壳构造的演化历史和地质背景。

1.大规模花岗岩侵位与板块构造在地壳的大尺度构造过程中,板块构造对花岗岩的形成和侵位起着重要作用。

例如,在两个板块相互碰撞的过程中,板块的挤压和挤压力会导致地壳的破裂和运动,从而形成大规模的花岗岩岩体。

2.岩石圈的拉伸与伸展岩石圈的拉伸和伸展是花岗岩侵位的另一个重要背景。

在岩石圈伸展的区域,表层地壳在拉伸的作用下发生破裂和变形。

而岩浆通过这些破裂和变形的裂隙借助浅地壳中的应力集中区域,从地壳深部上升并逐渐冷却凝固形成花岗岩体。

3.构造断裂与岩浆侵位的关系构造断裂是花岗岩侵位的必要条件之一。

花岗岩地质成因矿物成分文献综述发布时间:2021-07-28T11:39:25.577Z 来源:《基层建设》2021年第13期作者:彭佳[导读] 摘要:现在有关花岗岩的研究,学者们大都是分开研究关于花岗岩的地质成因、力学性质或者微观结构,基本上学者们都只关心它们其中的一个方面,而不会将它们整合在起来,寻找它们中间的内在联系。

河北地质大学河北省石家庄市裕华区 050000摘要:现在有关花岗岩的研究,学者们大都是分开研究关于花岗岩的地质成因、力学性质或者微观结构,基本上学者们都只关心它们其中的一个方面,而不会将它们整合在起来,寻找它们中间的内在联系。

在进行花岗岩宏、微观试验时,都存在只着眼于花岗岩微观特征或粘聚力等力学特性的单一性,缺少对于矿物成分与力学性质之间联系的思考,这方面的研究有利于了解总结花岗岩矿物成分与力学特性之间的规律,加深对花岗岩工程特性的认识,解决实际工程问题。

本文主要分析花岗岩地质成因矿物成分文献综述。

关键词:花岗岩;地质成因;矿物成分;力学性质引言花岗岩是火成岩,是岩浆在地表以下通过冷却作用而形成的,花岗岩主要由长石和石英组成。

它是酸性侵入岩,一般由钾长石、石英、斜长石组成,结构是块状、似斑状或半自形粒状结构,常见为以岩株、岩基产出。

由于花岗岩是一种深成岩,常见的矿物颗粒都有发育良好、肉眼可辨的特点,因而得名。

1、花岗岩的地质成因花岗岩成因学说是经历了各种曲折,经过了漫长的研究、修改、讨论、论证发展而来的。

从现在看来片面的水成说、火成说、变质说发展到后来相对成熟的岩浆说、花岗岩的深成说等。

从19世纪70年代开始,关于花岗岩的研究有三个重要里程碑。

第一个里程碑1974年,Chappell和White将花岗岩划分为I型和S型,他们的依据就是物质来源。

一时间,研究花岗岩物质来源成为最热门的事。

第二个里程碑1979年,Pitcher考虑到构造环境对花岗岩形成的影响,产生了花岗岩的构造环境分类方法。

花岗岩的成因及其分类(★北大岩石学科目重要考点★)(2005、2006、2007年考过)1、岩浆成因与交代成因岩浆成因的花岗岩类由岩浆侵位冷凝形成,经历了从岩浆源区分凝、上升迁移到异地就位的过程——异地花岗岩交代成因的花岗岩指先存在的岩石基本上在固态的情况下由交代作用转变而成——原地花岗岩;形成机制更接近变质作用,也称花岗岩化作用2、岩浆花岗岩形成的主要观点结晶分异作用(Bowen):存在,但规模小。

层状和环状岩体晚期分异物。

混合化作用(Daly):通过同化作用或混合作用形成的混杂岩浆的过程。

只能形成偏中性的花岗岩类岩浆,而不可能形成大型岩基深熔作用或部分熔融作用:认为花岗质岩浆主要是由中、下地壳的岩石部分熔融形成的。

3、花岗岩的成因类型及特征花岗岩成因复杂的因素1)物质来源的多样性地壳内部的不同结构层;消减带的消减洋壳和地幔楔形区2)产出构造背景的多样性岛弧造山带;活动大陆边缘;大陆碰撞带;陆内造山带;大陆裂谷带;大洋中脊花岗岩成因类型划分的依据及类型1)物质来源M型地幔与地壳混合型I型地壳中未经风化的火成岩S型地壳中经过风化的沉积岩A型地幔玄武岩浆演化、或玄武岩浆上升后,受地壳不同程度混染或亏损地壳熔融的产物2)构造背景:造山花岗岩、过渡型花岗岩、非造山花岗岩小崔建议:花岗岩的成因与分类是当前岩石学的热点领域。

通过查阅近十几年的岩石学论文也不难发现这一点!上面的“花岗岩MISA分类”是最简单最基础的分类。

建议再从CNKI里找下近十几年的相关论文,学习并总结一下“Barbarin的花岗岩物源分类”和“Pitcher的花岗岩构造分类”。

这两个分类十分重要。

汇聚板块边界的岩浆作用(★北大岩石学科目重要考点★)(2007、2008年考了!)俯冲带玄武岩多阶段:板块俯冲→洋壳和大洋沉积物的脱水→流体及酸性岩浆的向上迁移→地幔楔的交代作用和富集→地幔楔的部分熔融和岛弧岩浆的生成。

多源:地幔楔(大洋岩石圈+软流圈上地幔);洋壳(大洋玄武岩+大洋沉积物);海水;大陆地壳的混染。