2-第五章第二节

- 格式:ppt

- 大小:7.75 MB

- 文档页数:46

第五章化工生产中的重要非金属元素5.2 氮及其化合物第1课时氮与氮的氧化物一、教学目标1.知识与技能(1)了解氮气的性质;(2)了解NO、NO2的物理性质;(3)掌握氮氧化物之间的转化;(4)了解氮氧化物对空气的污染及防治措施。

2. 过程与方法通过交流研讨、观察、思考等过程训练科学的学习方法。

3.情感态度与价值观(1)通过认识硝酸型酸雨的形成、危害和防治原理,进一步培养环境保护意识,形成与自然友好相处,促进对可持续发展的正确认识,感受科学地使用化学物质的意义;(2)通过对于光化学烟雾的了解,增强学生的环境保护意识和健康意识;(3)培养学生辩证认识事物两面性的哲学观点。

二、教学重难点1.教学重点NO、NO2的产生及两者的转化,NO2与H2O的反应。

2. 教学难点NO、NO2的产生及两者的转化,NO2与H2O的反应。

三、教学过程四.板书设计二氧化氮和一氧化氮、二氧化氮对大气的污染一、二氧化氮和一氧化氮 1.一氧化氮和二氧化氮的生成 N2+O2=====放电2NO(无色气体) 2NO +O2===2NO2 (红棕色气体) 3NO2+H2O===2HNO3+NO2.一氧化氮和二氧化氮的物理性质一氧化氮:无色无味的气体,有毒,不溶于水,密度比空气略大二氧化氮:红棕色有刺激性气味的气体,有毒,密度比空气大,可溶于水并与水反应3.一氧化氮和二氧化氮的化学性质一氧化氮:不与水反应,在通常情况下易被氧气氧化成二氧化氮 2NO +O2===2NO2二氧化氮:3NO2+H2O===2HNO3+NO O2+4NO2+2H2O===4HNO3 二、二氧化氮对大气的污染 1.氮氧化物的来源氮肥生产、金属冶炼和汽车等交通工具排放的尾气 2.氮氧化物的危害(1)硝酸型酸雨:N 2+O 2=====放电2NO 2NO +O 2===2NO 2 3NO 2+H 2O===2HNO 3+NO (2)光化学烟雾 (3)臭氧层空洞 3.防治措施(1)使用洁净能源减少氮氧化物的排放;(2)为汽车等交通工具安装尾气转化装置(2NO +2CO =====催化剂N 2+2CO 2); (3)对于生产化肥、硝酸工厂排放的废气进行处理。

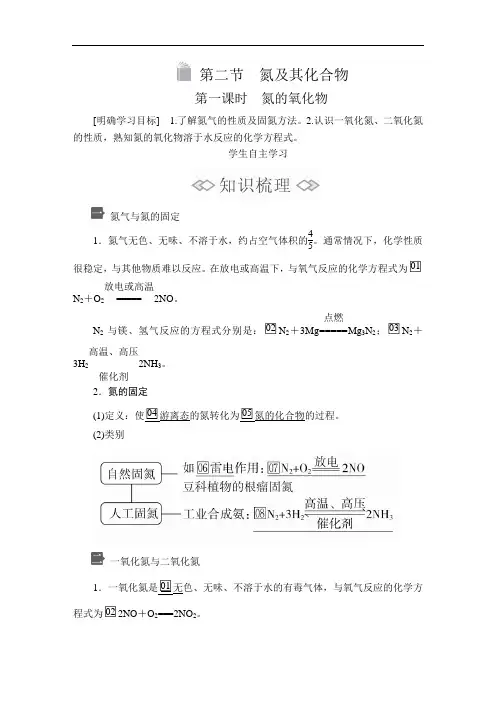

第二节 氮及其化合物第一课时 氮的氧化物[明确学习目标] 1.了解氮气的性质及固氮方法。

2.认识一氧化氮、二氧化氮的性质,熟知氮的氧化物溶于水反应的化学方程式。

学生自主学习氮气与氮的固定1.氮气无色、无味、不溶于水,约占空气体积的45。

通常情况下,化学性质很稳定,与其他物质难以反应。

在放电或高温下,与氧气反应的化学方程式为□01N 2+O 2=====放电或高温2NO 。

N 2与镁、氢气反应的方程式分别是:□02N 2+3Mg=====点燃Mg 3N 2;□03N 2+3H 2高温、高压催化剂2NH 3。

2.氮的固定(1)定义:使□04游离态的氮转化为□05氮的化合物的过程。

(2)类别一氧化氮与二氧化氮1.一氧化氮是□01无色、无味、不溶于水的有毒气体,与氧气反应的化学方程式为□022NO +O 2===2NO 2。

2.二氧化氮是□03红棕色、有□04刺激性气味的有毒气体,易液化,□05易溶于水,与水反应的化学方程式为□063NO2+H2O===2HNO3+NO,工业上利用这一原理生产□07硝酸。

[特别提醒](1)实验室里收集NO气体是用排水集气法而不能用排空气法。

(2)检验NO气体的方法是向气体中通入O2(或空气),气体由无色变为红棕色。

1.实验室能否用排空气法收集NO气体?能否用排水法收集NO2?为什么?提示:不能。

NO与空气的密度十分接近且易与空气中的O2反应,故不能用排空气法收集,一般用排水法收集;NO2易与H2O发生反应,故不能用排水法收集,一般用向上排空气法收集。

2.如何除去NO气体中混有的少量NO2气体杂质?提示:根据NO2与H2O反应能生成NO,既能除去NO2杂质,又不引入其他杂质,故可将混合气体通入盛有水的洗气瓶,然后重新收集气体。

课堂互动探究氮的氧化物与水反应的实验探究(1)操作方法将充满NO2、NO的试管分别倒置于水槽中,并通过导管通入少量的氧气。

实验装置实验现象试管充满水需满足的条件红棕色气体逐渐变为无色,试管内液面上升,持续通入适量O2,试管内可充满水V(NO2)∶V(O2)=4∶1无色气体先变成红棕色,后逐渐变为无色,试管内液面上升,持续通入适量O 2,试管内可充满水V(NO)∶V(O 2)=4∶3(2)相关反应原理3NO2+H2O===2HNO3+NO①2NO+O2===2NO2②由方程式①×2+②得:4NO2+O2+2H2O===4HNO3③由方程式①×2+②×3得:4NO+3O2+2H2O===4HNO3④如图所示,试管中盛装的是红棕色气体,当倒扣在盛有水的水槽中时,试管内水面上升,但不能充满试管,当向试管内鼓入氧气后,可以观察到试管中水柱继续上升,经过多次重复后,试管内完全被水充满,对原试管中盛装气体的说法正确的是()①可能是N2与NO2的混合气体②可能是NO2气体③可能是NO与NO2的混合气体④只可能是NO2一种气体A.①②B.②③C.③④D.①④[批注点拨][解析]是红棕色气体,那么一定有二氧化氮的存在,与水反应后生成一氧化氮,所以没有充满试管,继续通入氧气,最终充满试管,则①肯定错误;③中通入足量的氧气,NO也可以全部被吸收。

第二课时氨和铵盐[明确学习目标] 1.知道NH3的物理性质以及氨水显碱性的原因。

2.学会氨气的实验室制取、收集和检验方法。

3.学会铵盐的性质及NH+4的检验方法。

学生自主学习氨的性质及用途1.氨的性质(1)物理性质(2)氨气易溶于水——喷泉实验(3)化学性质2.氨水的性质3.氨的用途(1)氨是氮肥工业、有机合成工业及制造硝酸、铵盐和纯碱的原料。

(2)氨易液化,可作□10制冷剂。

铵盐的性质 1.物理性质绝大多数铵盐都是□01易溶于水的白色或无色晶体。

2.化学性质(写化学方程式) (1)不稳定性,受热易分解,如NH 4Cl :□02NH 4Cl=====△NH 3↑+HCl ↑; NH 4HCO 3:□03NH 4HCO 3=====△NH 3↑+H 2O +CO 2↑。

(2)与碱反应(如氢氧化钠与硝酸铵溶液反应) NH 4NO 3+NaOH=====△NaNO 3+NH 3↑+H 2O 。

氨的实验室制法1.实验原理□012NH4Cl+Ca(OH)2=====△CaCl2+2H2O+2NH3↑。

2.收集方法□02向下排空气法。

3.实验装置1.根据NH3与H2O的反应原理分析:氨水中存在哪些微粒?提示:氨水是氨气的水溶液,NH3溶于水发生了反应:NH3+H2O NH3·H2O,所以氨水的主要成分为NH3·H2O,由于NH3·H2O NH+4+OH-,所以氨水中存在的微粒有①分子:NH3·H2O、H2O、NH3;②阳离子:NH+4、H+;③阴离子:OH-。

2.实验室能否用加热氯化铵的方法制取氨气?提示:不能。

氯化铵受热分解生成的氨气和氯化氢遇冷会重新结合成氯化铵。

3.实验室制取氨气时常在收集氨气的试管口塞一团疏松的棉花团,这么做的目的是什么?提示:防止氨气与空气形成对流,以收集到较纯净的氨气。

课堂互动探究知识点一氨的性质1.喷泉形成的原理容器内外存在较大的压强差,在压强差的作用下,液体迅速流动,通过带有尖嘴的导管喷出来,即形成喷泉。

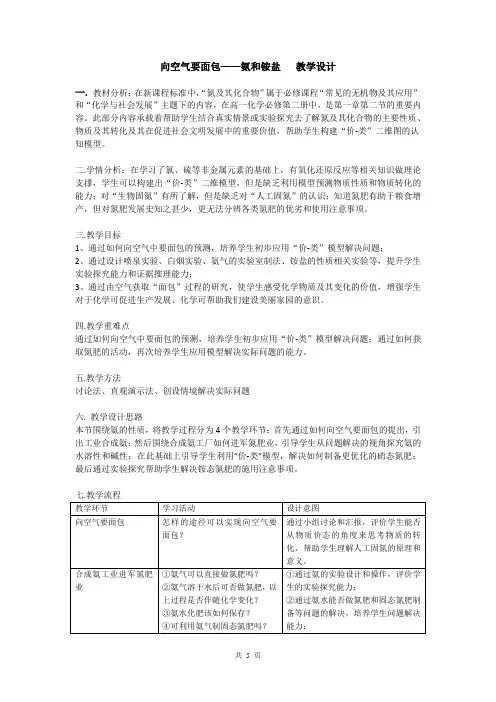

向空气要面包——氨和铵盐教学设计一. 教材分析:在新课程标准中,“氮及其化合物”属于必修课程“常见的无机物及其应用”和“化学与社会发展”主题下的内容,在高一化学必修第二册中,是第一章第二节的重要内容。

此部分内容承载着帮助学生结合真实情景或实验探究去了解氮及其化合物的主要性质、物质及其转化及其在促进社会文明发展中的重要价值,帮助学生构建“价-类”二维图的认知模型。

二.学情分析:在学习了氯、硫等非金属元素的基础上,有氧化还原反应等相关知识做理论支撑,学生可以构建出“价-类”二维模型,但是缺乏利用模型预测物质性质和物质转化的能力;对“生物固氮”有所了解,但是缺乏对“人工固氮”的认识;知道氮肥有助于粮食增产,但对氮肥发展史知之甚少,更无法分辨各类氮肥的优劣和使用注意事项。

三.教学目标1、通过如何向空气中要面包的预测,培养学生初步应用“价-类”模型解决问题;2、通过设计喷泉实验、白烟实验、氨气的实验室制法、铵盐的性质相关实验等,提升学生实验探究能力和证据推理能力;3、通过由空气获取“面包”过程的研究,使学生感受化学物质及其变化的价值,增强学生对于化学可促进生产发展、化学可帮助我们建设美丽家园的意识。

四.教学重难点通过如何向空气中要面包的预测,培养学生初步应用“价-类”模型解决问题;通过如何获取氮肥的活动,再次培养学生应用模型解决实际问题的能力。

五.教学方法讨论法、直观演示法、创设情境解决实际问题六. 教学设计思路本节围绕氨的性质,将教学过程分为4个教学环节:首先通过如何向空气要面包的提出,引出工业合成氨;然后围绕合成氨工厂如何进军氮肥业,引导学生从问题解决的视角探究氨的水溶性和碱性;在此基础上引导学生利用“价-类”模型,解决如何制备更优化的硝态氮肥;最后通过实验探究帮助学生解决铵态氮肥的施用注意事项。

七.教学流程八.教学过程放在阴冷的环境下)【任务】根据以上资料,预测氨水可能具有怎样的性质?【小结】氨水在一段时间内为我国的粮食增产作出了卓越贡献,然而因它易挥发,运输不便等原因,已逐渐淡出了消费市场。

红星照耀中国第五章第二节读书笔记摘抄红星照耀中国第五章第二节读书笔记摘抄在《红星照耀中国》这本书中,第五章第二节是一个非常重要的章节,深入讨论了中国历史上的一个重要时期——文化大革命。

本节主要讨论了文革中的一系列事件、思潮和影响,揭示了文革对中国社会、政治和文化的广泛冲击。

通过读书笔记的摘抄,我们可以更深入地理解这一时期的复杂性、矛盾性和影响,同时也能对作者的观点和理解有所了解。

下面是一些我在阅读这一章节时做的读书笔记摘抄:1. 文革是中国历史上最为混乱和动荡的时期之一,它给中国社会、政治和文化带来了巨大的冲击。

2. 文革的发动和推动者是毛泽东,他试图通过发动群众来推翻中国国内的既得利益和权力阶层。

3. 文革期间,人们经历了持续的政治运动、大规模的群众革命、社会主义思想的强制普及等,这对国家的稳定和人民的生活造成了严重的影响。

4. 文革中的红卫兵运动以及红色造反派的活动对中国的教育、文学、艺术等领域带来了极大冲击,许多传统文化和价值观被破坏和否定。

5. 文革的结束标志着中国的社会、政治和文化再次发生了极大的变化,中国的改革开放政策开始推行,国家的重心逐渐从阶级斗争转向经济发展。

6. 尽管文革给中国带来了许多痛苦和不幸,但它也推动了中国社会的进步和变革。

许多旧的观念和体制被打破,中国的教育、艺术和文化也得到了重新审视和改进。

通过对《红星照耀中国》第五章第二节的读书笔记摘抄,我对文化大革命这一时期有了更深入的理解。

尽管文革给中国社会带来了巨大的混乱和破坏,但我们不能忽视它所带来的改革和变革。

正如作者在书中所提到的,文革是中国历史上一段痛苦而复杂的时期,然而,它也是中国社会发展的必然结果。

在我看来,文革是一个重要的历史事件,它让我们深刻认识到历史的复杂性和不确定性。

通过对过去的研究和了解,我们才能更好地理解和把握当今社会的发展方向。

我们也要反思和吸取文革的教训,避免重蹈覆辙。

通过对《红星照耀中国》第五章第二节的读书笔记的摘抄,我更深入地理解了文化大革命这一重要历史时期。

第二节 动能 动能定理 考点一 动能和动能定理1.动能(1)定义:物体由于运动而具有的能.(2)表达式:E k =12m v 2.(3)单位:焦耳,1 J =1 N·m =1 kg·m 2/s 2. (4)矢标性:标量. 2.动能定理(1)内容:力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.(2)表达式:W =E k2-E k1=12m v 22-12m v 21. (3)适用范围①动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动. ②既适用于恒力做功,也适用于变力做功.③力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以不同时作用. 命题视角1 利用动能定理解决恒力做功问题(2015·高考浙江卷)如图所示,用一块长L 1=1.0 m 的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高H =0.8 m ,长L 2=1.5 m .斜面与水平桌面的倾角θ可在0~60°间调节后固定.将质量m =0.2 kg 的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块与桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失.(重力加速度取g =10 m/s 2;最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(1)当θ角增大到多少时,物块能从斜面开始下滑;(用正切值表示) (2)当θ角增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2;(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)(3)继续增大θ角,发现θ=53°时物块落地点与墙面的距离最大,求此最大距离x m .[思路点拨] (1)小物块刚好能沿斜面下滑,用平衡条件求解. (2)小物块沿斜面加速下滑,用牛顿第二定律或用动能定理求解. (3)小物块在桌面上减速滑动,用牛顿第二定律或动能定理求解. (4)小物块离开桌面做平抛运动,用平抛运动的知识求解. [解析] (1)为使小物块下滑,应有 mg sin θ≥μ1mg cos θ, θ满足的条件tan θ≥0.05即当θ=arctan 0.05时物块恰好从斜面开始下滑. (2)克服摩擦力做功W f =μ1mgL 1cos θ+μ2mg (L 2-L 1cos θ)① 由动能定理得mgL 1sin θ-W f =0 代入数据得μ2=0.8.(3)由动能定理得mgL 1sin θ-W f =12m v 2结合①式并代入数据得v =1 m/s由平抛运动规律得H =12gt 2,x 1=v t解得t =0.4 sx 1=0.4 mx m =x 1+L 2=1.9 m.[答案] (1)arctan 0.05 (2)0.8 (3)1.9 m命题视角2 利用动能定理解决变力做功问题如图所示,一个质量为m 的圆环套在一根固定的水平直杆上,杆足够长,环与杆的动摩擦因数为μ.现给环一个向右的初速度v 0,如果环在运动过程中还受到一个方向始终竖直向上的力F ,且F =k v (k 为常数,v 为环的速率),则环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功不可能为( )A.12m v 20 B .12m v 20+m 3g 22k2 C .0 D .12m v 20-m 3g 22k2[思路点拨] 当环受到的合力向下时,随着环做减速运动,向上的力F 逐渐减小,环将最终静止;当环所受合力向上时,随着环速度的减小,竖直向上的力F 逐渐减小,当力F 减至和重力大小相等时,此时环所受合力为0,杆不再给环阻力,环将保持此时速度不变做匀速直线运动;当环在竖直方向所受合力为0时,环将一直做匀速直线运动.分上述三种情况应用动能定理求出阻力对环做的功即可.[解析] 当F =k v 0=mg 时,圆环不受杆的支持力和摩擦力,摩擦力做功为零,故C 可能;当F =k v 0<mg 时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功,根据动能定理得-W =0-12m v 20,得W =12m v 20,故A 可能;当F =k v 0>mg 时,圆环先做减速运动,当F =mg 时,圆环不受摩擦力,做匀速直线运动,F =k v =mg 时得v =mg k ,根据动能定理得-W =12m v 2-12m v 20,解得W =12m v 20-m 3g 22k 2,故D 可能.[答案] B命题视角3 利用动能定理解决弹簧弹力做功问题(2015·高考江苏卷)一转动装置如图所示,四根轻杆OA 、OC 、AB 和CB 与两小球及一小环通过铰链连接,轻杆长均为l ,球和环的质量均为m ,O 端固定在竖直的轻质转轴上.套在转轴上的轻质弹簧连接在O 与小环之间,原长为L .装置静止时,弹簧长为32L .转动该装置并缓慢增大转速,小环缓慢上升.弹簧始终在弹性限度内,忽略一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g .求:(1)弹簧的劲度系数k ;(2)AB 杆中弹力为零时,装置转动的角速度ω0;(3)弹簧长度从32L 缓慢缩短为12L 的过程中,外界对转动装置所做的功W .[思路点拨] 弹簧弹性势能的变化是由弹力做功来量度的,而弹力一般是变力,故通常用动能定理解决此类问题.[解析] (1)装置静止时,设OA 、AB 杆中的弹力分别为F 1、T 1,OA 杆与转轴的夹角为θ1.小环受到弹簧的弹力F 弹1=k ·L2小环受力平衡,F 弹1=mg +2T 1cos θ1 小球受力平衡,F 1cos θ1+T 1cos θ1=mgF 1sin θ1=T 1sin θ1解得k =4mgL.(2)设OA 、AB 杆中的弹力分别为F 2、T 2,OA 杆与转轴的夹角为θ2,弹簧长度为x . 小环受到弹簧的弹力F 弹2=k (x -L )小环受力平衡,F 弹2=mg ,得x =54L对小球,F 2cos θ2=mgF 2sin θ2=m ω20l sin θ2且cos θ2=x2l解得ω0= 8g5L .(3)弹簧长度为12L 时,设OA 、AB 杆中的弹力分别为F 3、T 3,OA 杆与弹簧的夹角为θ3.小环受到弹簧的弹力F 弹3=12kL小环受力平衡,2T 3cos θ3=mg +F 弹3,且cos θ3=L4l对小球,F 3cos θ3=T 3cos θ3+mg F 3sin θ3+T 3sin θ3=m ω23l sin θ3 解得ω3=16gL整个过程弹簧弹性势能变化为零,则弹力做的功为零,由动能定理W -mg ⎝⎛⎭⎫3L 2-L 2-2mg ⎝⎛⎭⎫3L 4-L 4=2×12m (ω3l sin θ3)2 解得W =mgL +16mgl2L.[答案] (1)4mg L (2) 8g5L(3)mgL +16mgl 2L1.[视角1](2014·高考上海卷)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段细直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B 的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A ,所需时间分别为t 1、t 2;动能增量分别为ΔE k1、ΔE k2.假定球在经过轨道转折点前后速度的大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( )A .ΔE k1>ΔE k2;t 1>t 2B .ΔE k1=ΔE k2;t 1>t 2C .ΔE k1>ΔE k2;t 1<t 2D .ΔE k1=ΔE k2;t 1<t 2解析:选B.两轨道长度相等,球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,W f =μ(mg cos α+F sin α)·s =μmgx +μFh ,用相同的水平恒力使它们到达最高点,则水平恒力做功相等,摩擦力做功相等,重力做功相等,根据动能定理W F -mgh -W f =ΔE k 知,动能的增量相等,即ΔE k1=ΔE k2.作出小球在轨道Ⅰ、Ⅱ上运动的v -t 图象如图所示,则t 1>t 2.2.[视角2](2016·北京101中学检测)如图所示,质量为m 的物体静置在水平光滑平台上,系在物体上的绳子跨过光滑的定滑轮,由地面上的人以速度v 0向右匀速拉动,设人从地面上平台的边缘开始向右行至绳与水平方向夹角为45°处,在此过程中人所做的功为( )A.m v 202 B .2m v 202 C.m v 204D .m v 20 解析:选C.由题意知,绳与水平方向夹角为45°时,沿绳方向的速度v =v 0cos 45°=2v 02,故质量为m 的物体速度等于2v 02,对物体应用动能定理可知,在此过程中人所做的功为W =12m v 2-0=m v 204,C 正确.3.[视角3]如图所示,倾角为θ的固定斜面的底端有一挡板M ,轻弹簧的下端固定在挡板M 上,在自然长度下,弹簧的上端在O 点处.质量为m 的物块A (可视为质点)从P 点以初速度v 0沿斜面向下运动,PO =x 0,物块A 与弹簧接触后将弹簧上端压到O ′点,然后A 被弹簧弹回.A 离开弹簧后,恰好能回到P 点.已知A 与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度用g 表示.求:(1)物块A 运动到O 点的速度大小; (2)O 点和O ′点间的距离x 1;(3)在压缩过程中弹簧具有的最大弹性势能E p .解析:(1)物块A 从P 点运动到O 点,只有重力和摩擦力做功,由动能定理可知(mg sin θ-μmg cos θ)x 0=12m v 2-12m v 20得:v =v 20+2g (sin θ-μcos θ)x 0.(2)物块A 从P 点向下运动再向上运动回到P 点的全过程中,根据动能定理: μmg cos θ·2(x 1+x 0)=12m v 20x 1=v 204μg cos θ-x 0.(3)物块A 从O ′点向上运动到P 点的过程中,由能量守恒定律可知: E p =(mg sin θ+μmg cos θ)·(x 1+x 0)解得E p =14m v 20·⎝⎛⎭⎫1μtan θ+1. 答案:(1)v 20+2g (sin θ-μcos θ)x 0(2)v 204μg cos θ-x 0 (3)14m v 20·⎝⎛⎭⎫1μtan θ+11.对动能定理的理解(1)动能定理公式中等号表明了合外力做功与物体动能的变化间的两个关系:①数量关系:即合外力所做的功与物体动能的变化具有等量代换关系.②因果关系:合外力的功是引起物体动能变化的原因.(2)动能定理中涉及的物理量有F 、l 、m 、v 、W 、E k 等,在处理含有上述物理量的问题时,优先考虑使用动能定理.2.应用动能定理的三理解、两注意(1)三理解:①动能定理说明了合力对物体所做的功和动能变化量间的一种因果关系和数量关系.②动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系.③动能定理的表达式是一个标量式,不能在某方向上应用动能定理.(2)两注意:①动能定理往往用于单个物体的运动过程,由于不涉及加速度和时间,比动力学研究方法更简便.②当物体的运动包含多个不同过程时,可分段应用动能定理求解;当所求解的问题不涉及中间的速度时,也可以全过程应用动能定理求解.考点二 利用动能定理解决曲线运动问题在解决曲线运动尤其是平抛运动(抛体运动)、圆周运动时运用运动学公式很难研究过程中的运动参量,不能清晰明确曲线运动的初、末状态运动量;而动能定理一般不涉及中间过程,只与初、末状态有关,因此解决曲线运动有很大优势.命题视角1 与圆周运动相结合的问题(2015·高考全国卷Ⅰ)如图,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小.用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )A .W =12mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,质点不能到达Q 点C .W =12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离[思路点拨] 圆周运动中摩擦力做的功与运动速度有关,因为速度影响向心力,向心力影响支持力,而支持力影响摩擦力.[解析] 设质点到达N 点的速度为v N ,在N 点质点受到轨道的弹力为F N ,则F N -mg =m v 2NR ,已知F N =F ′N =4mg ,则质点到达N 点的动能为E k N =12m v 2N =32mgR .质点由开始至N 点的过程,由动能定理得mg ·2R +W f =E k N -0,解得摩擦力做的功为W f =-12mgR ,即克服摩擦力做的功为W =-W f =12mgR .设从N 到Q 的过程中克服摩擦力做功为W ′,则W ′<W .从N 到Q 的过程,由动能定理得-mgR -W ′=12m v 2Q -12m v 2N ,即12mgR -W ′=12m v 2Q ,故质点到达Q 点后速度不为0,质点继续上升一段距离.选项C 正确.[答案] C命题视角2 与平抛运动相结合的问题一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状.此队员从山沟的竖直一侧,以速度v 0沿水平方向跳向另一侧坡面.如图所示,以沟底的O 点为原点建立坐标系xOy .已知,山沟竖直一侧的高度为2h ,坡面的抛物线方程为y =12hx 2,探险队员的质量为m .人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g .(1)求此人落到坡面时的动能;(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?[解析] (1)设该队员在空中运动的时间为t ,在坡面上落点的横坐标为x ,纵坐标为y .由运动学公式和已知条件得x =v 0t ①2h -y =12gt 2②根据题意有y =x 22h③ 由动能定理mg (2h -y )=12m v 2-12m v 20④联立①②③④式得12m v 2=12m ⎝ ⎛⎭⎪⎫v 20+4g 2h 2v 20+gh .⑤ (2)⑤式可以改写为v 2=⎝⎛⎭⎪⎫v 20+gh -2gh v 20+gh 2+3gh ⑥ v 2有极小的条件为⑥式中的平方项等于0,由此得 v 0=gh此时v 2=3gh ,则最小动能为⎝⎛⎭⎫12m v 2min =32mgh . [答案] 见解析命题视角3 与平抛、圆周运动相结合的综合问题山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如图所示.图中A 、B 、C 、D 均为石头的边缘点,O 为青藤的固定点,h 1=1.8 m ,h 2=4.0 m ,x 1=4.8 m ,x 2=8.0 m .开始时,质量分别为M =10 kg 和m =2 kg 的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头的A 点水平跳至中间石头.大猴抱起小猴跑到C 点,抓住青藤下端,荡到右边石头上的D 点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均可看成质点,空气阻力不计,重力加速度g =10 m/s 2.求:(1)大猴从A 点水平跳离时速度的最小值; (2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小; (3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小. [思路点拨] (1)大猴从A →B 做什么运动?(2)猴子抓住青藤荡起,从C →D ,受几个力作用?其中有哪些力做功?机械能是否守恒? [解析] (1)设大猴从A 点水平跳离时速度的最小值为v min ,根据平抛运动规律,有h 1=12gt 2x 1=v min t代入数据解得v min =8 m/s.(2)设荡起时的速度为v C ,由动能定理得:-(M +m )gh 2=0-12(M +m )v 2C 解得v C =2gh 2=80 m/s ≈9 m/s.(3)设拉力为F T ,青藤的长度为L ,在最低点,根据牛顿第二定律有F T -(M +m )g =(M +m )v 2CL由几何关系得(L -h 2)2+x 22=L 2代入数据解得F T =216 N.[答案] (1)8 m/s (2)9 m/s (3)216 N4.[视角1](2015·高考海南卷)如图所示,一半径为R 的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m 的质点自轨道端点P 由静止开始滑下,滑到最低点Q 时,对轨道的正压力为2mg ,重力加速度大小为g .质点自P 滑到Q 的过程中,克服摩擦力所做的功为( )A.14mgR B .13mgR C.12mgR D .π4mgR 解析:选C.在Q 点,质点受重力和支持力作用,由牛顿第二定律有:F N -mg =m v 2R,又F N =2mg ,质点由P 到Q 过程中,由动能定理有:mgR -W f =12m v 2,联立以上各式解得,克服摩擦力所做的功为W f =12mgR ,C 项正确.5.[视角2](2014·高考福建卷)右图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB 段轨道与四分之一光滑圆弧轨道BC 在B 点水平相切.点A 距水面的高度为H ,圆弧轨道BC 的半径为R ,圆心O 恰在水面.一质量为m 的游客(视为质点)可从轨道AB 的任意位置滑下,不计空气阻力.(1)若游客从A 点由静止开始滑下,到B 点时沿切线方向滑离轨道落在水面D 点,OD =2R ,求游客滑到B 点时的速度v B 大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功W f ;(2)若游客从AB 段某处滑下,恰好停在B 点,又因受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到P 点后滑离轨道,求P 点离水面的高度h .(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为F 向=m v 2R)解析:(1)游客从B 点做平抛运动,有 2R =v B t ①R =12gt 2②由①②式得 v B =2gR ③从A 到B ,根据动能定理,有mg (H -R )+W f =12m v 2B -0④由③④式得W f =-(mgH -2mgR ).⑤(2)设OP 与OB 间夹角为θ,游客在P 点时的速度为v P ,受到的支持力为N ,从B 到P 由动能定理,有mg (R -R cos θ)=12m v 2P-0⑥过P 点时,根据向心力公式,有mg cos θ-N =m v 2PR ⑦又N =0⑧cos θ=hR⑨由⑥⑦⑧⑨式解得h =23R .答案:(1)2gR -(mgH -2mgR ) (2)23R6.[视角3]如图所示,从A 点以某一水平速度v0抛出一质量m =1 kg 的小物块(可视为质点),当物块运动至B 点时,恰好沿切线方向进入∠BOC =37°的光滑圆弧轨道BC ,经圆弧轨道后滑上与C 点等高、静止在粗糙水平面上的长木板上,圆弧轨道C 端的切线水平.已知长木板的质量M =4 kg ,A 、B 两点距C 点的高度分别为H =0.6 m 、h =0.15 m ,R =0.75 m ,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g =10 m/s 2.求:(1)小物块的初速度v 0及在B 点时的速度大小; (2)小物块滑动至C 点时,对圆弧轨道的压力大小; (3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板.解析:(1)从A 点到B 点,物块做平抛运动,H -h =12gt 2设到达B 点时竖直分速度为v y ,则v y =gt , 联立解得v y =3 m/s此时速度方向与水平面的夹角为θ=37° 有tan θ=v y /v 0=3/4,得v 0=4 m/s 在B 点时的速度大小v 1=v 20+v 2y =5 m/s.(2)从A 点至C 点,由动能定理有:mgH =12m v 22-12m v 20 设物块在C 点受到的支持力为F N ,则有F N -mg =m v 22R解得:v 2=27 m/s ,F N =47.3 N根据牛顿第三定律可知,物块在C 点时对圆弧轨道的压力大小为47.3 N. (3)小物块与长木板间的滑动摩擦力 F f =μ1mg =7 N长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力 F ′f =μ2(M +m )g =10 N因为F f <F ′f ,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动 小物块在长木板上做匀减速运动则长木板的长度至少为l =v 222μ1g=2.0 m.答案:(1)4 m/s 5 m/s (2)47.3 N (3)2.0 m(1)解决抛体运动都可用动能定理求解速度大小问题,但不能求其方向.(2)圆周运动中用动能定理可把临界点的运动情况推广到圆上各点.(3)用动能定理解决曲线运动问题一定要关注运动交接点的运动状态变化.考点三 动能定理在多阶段多过程问题中的应用当物体的运动是由几个物理过程组成或物体做多过程往复运动,且又不需要研究过程的中间状态时,可以把这几个物理过程看做一个整体进行研究,从而避免每个运动过程的具体细节,具有过程简明、方法巧妙、运算量小等优点.如图所示,AB 是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD 是光滑的圆弧轨道,AB 恰好在B 点与圆弧相切,圆弧的半径为R .一个质量为m 的物体(可以看做质点)从直轨道上的P 点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P 点与圆弧的圆心O 等高,物体与轨道AB 间的动摩擦因数为μ,求:(1)物体做往返运动的整个过程中在AB 轨道上通过的总路程; (2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E 时,对圆弧轨道的压力; (3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D ,释放点距B 点的距离L ′应满足什么条件.[思路点拨] 首先要判断出物体最后所停留的位置(或过程),即确定末状态,然后再根据动能定理求解全过程问题.[解析] (1)因为摩擦力始终对物体做负功,所以物体最终在圆心角为2θ的圆弧轨道上往复运动.对整体过程由动能定理得: mgR ·cos θ-μmg cos θ·s =0,所以总路程为s =Rμ.(2)对B →E 过程mgR (1-cos θ)=12m v 2E ①F N -mg =m v 2ER ②由①②得F N =(3-2cos θ)mg由牛顿第三定律可知,物体对轨道的压力 F ′N =F N =(3-2cos θ)mg ,方向竖直向下. (3)设物体刚好到达D 点,则mg =m v 2DR③L ′取最小值时,对全过程由动能定理得:mgL ′sin θ-μmg cos θ·L ′-mgR (1+cos θ)=12m v 2D ④由③④得L ′=3+2cos θ2(sin θ-μcos θ)·R故应满足的条件为L ′≥3+2cos θ2(sin θ-μcos θ)·R.[答案] (1)R μ(2)(3-2cos θ)mg ,方向竖直向下 (3)L ′≥3+2cos θ2(sin θ-μcos θ)·R7.(多选)如图所示,一质量m =0.75 kg 的小球在距地面高h =10 m 处由静止释放,落到地面后反弹,碰撞时无能量损失.若小球运动过程中受到的空气阻力f 的大小恒为2.5 N ,g =10 m/s 2.下列说法正确的是( )A .小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度为5 mB .小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度为3.3 mC .小球在空中运动的总路程为30 mD .小球在空中运动的总路程为28.75 m解析:选AC.设小球与地面第一次碰撞后向上运动的高度为h 2,从静止释放到第一次碰撞后运动到高度h 2的过程中,由动能定理有mg (h -h 2)-f (h +h 2)=0,解得:h 2=mg -f mg +fh =5 m ,选项A 正确;对小球运动的全过程,由动能定理可得,mgh -fs 总=0,解得s 总=mgh f=30 m ,选项C 正确.8.如图所示,ABCD 是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC 的连接处都是一段与BC 相切的圆弧,B 、C 在水平线上,其距离d =0.50 m .盆边缘的高度为h =0.30 m .在A 处放一个质量为m 的小物块并让其从静止下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC 面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停下的位置到B 的距离为( )A .0.50 mB .0.25 mC .0.10 mD .0解析:选D.由于BC 面粗糙,物块在BC 面上往返运动不断消耗机械能,直至停止运动.设物块在BC 面上运动的总路程为s .根据动能定理得:mgh -μmgs =0,解得s =h μ=0.300.10m =3 m ,因为30.50=6,可见物块最后停在B 点,D 正确.一、选择题(1~6小题为单选题,7~10小题为多选题)1.(2016·宁波模拟)如图所示,木盒中固定一质量为m 的砝码,木盒和砝码在桌面上以一定的初速度一起滑行一段距离后停止.现拿走砝码,而持续加一个竖直向下的恒力F (F =mg ),若其他条件不变,则木盒滑行的距离( )A .不变B .变小C .变大D .变大变小均可能[导学号76070223] 解析:选B.设木盒质量为M ,木盒中固定一质量为m 的砝码时,由动能定理可知,μ(m +M )gx 1=12(M +m )v 2,解得x 1=v 22μg;加一个竖直向下的恒力F (F =mg )时,由动能定理可知,μ(m +M )gx 2=12M v 2,解得x 2=M v 22(m +M )μg.显然x 2<x 1.2.如图所示,一个人推磨,其推磨杆的力的大小始终为F ,与磨杆始终垂直,作用点到轴心的距离为r ,磨盘绕轴缓慢转动.则在转动一周的过程中推力F 做的功为( )A .0B .2πrFC .2FrD .-2πrF[导学号76070224] 解析:选B.磨盘转动一周,力的作用点的位移为0,但不能直接套用W =Fs cos α求解,因为在转动过程中推力F 为变力.我们可以用微元的方法来分析这一过程.由于F 的方向在每时刻都保持与作用点的速度方向一致,因此可把圆周划分成很多小段来研究,如图所示,当各小段的弧长Δs i 足够小(Δs i →0)时,F 的方向与该小段的位移方向一致,所以有:W F =F Δs 1+F Δs 2+F Δs 3+…+F Δs i =F ·2πr =2πrF (这等效于把曲线拉直).3.(2016·衡水模拟)质量为10 kg 的物体,在变力F 作用下沿x 轴做直线运动,力随坐标x 的变化情况如图所示.物体在x =0处,速度为1 m/s ,一切摩擦不计,则物体运动到x =16 m 处时,速度大小为( )A .2 2 m/sB .3 m/sC .4 m/sD .17 m/s[导学号76070225] 解析:选B.根据F -x 图象可得W 总=40 J ,由动能定理得:W 总=12m v 2-12m v 20,解得v =3 m/s ,B 对4.(2016·太原摸底)如图所示,将质量为m 的小球以速度v 0由地面竖直向上抛出.小球落回地面时,其速度大小为34v 0.设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,则空气阻力的大小等于( )A.34mg B .316mg C.716mg D .725mg [导学号76070226] 解析:选D.对小球向上运动,由动能定理,-(mg +f )H =0-12m v 20,对小球向下运动,由动能定理,(mg -f )H =12m ⎝⎛⎭⎫34v 02,联立解得f =725mg ,选项D 正确.5.如图所示,质量相等的物体A 和物体B 与地面的动摩擦因数相等,在力F 的作用下,一起沿水平地面向右移动x ,则( )A .摩擦力对A 、B 做功相等B .A 、B 动能的增量相同C .F 对A 做的功与F 对B 做的功相等D .合外力对A 做的总功与合外力对B 做的总功不相等[导学号76070227] 解析:选B.对A 、B 分别受力分析,受力如图所示对A 分析:F N -F sin α-G =0,f =μF N =μ(F sin α+G )对B 分析:F N1=G ,f 1=μF N1=μG ,W f =fL ,W f 1=f 1L ,因为f >f 1,所以W f >W f 1,故A 项错误;根据动能定理可知,A 、B 所受的合外力做的功等于A 、B 物体动能的变化,而A 、B 动能的变化量相等,所以合外力对A 、B 做的功相等,故B 正确,D 错误;F 对B 不做功,只对A 做功,故C 错误.6.如图所示,某滑草场有两个坡度不同的滑道AB 和AB ′(均可看做斜面).质量相同的甲、乙两名游客先后乘坐同一滑草板从A点由静止开始分别沿AB 和AB ′滑下,最后都停在水平草面上,斜草面和水平草面平滑连接,滑草板与草面之间的动摩擦因数处处相同,下列说法正确的是( )A .甲沿斜草面下滑过程中克服摩擦力做的功比乙的多B .甲、乙经过斜草面底端时的速率相等C .甲、乙最终停在水平草面上的同一位置D .甲停下时的位置与B 的距离和乙停下时的位置与B ′的距离相等[导学号76070228] 解析:选C.设斜草面长度为l ,倾角为θ,游客在斜草面上下滑,克服摩擦力做功W =μmgl cos θ,因此甲克服摩擦力做的功少,选项A 错误;由A 点到斜草面底端过程,由动能定理有mgh -μmgl cos θ=12m v 2,可得v B >v B ′,选项B 错误;游客由A 点开始下滑到停在水平草面上,设x 为游客最终停在水平草面上的位置与斜草面底端的距离,由动能定理有mgh -μmg (l cos θ+x )=0,则l cos θ+x =h μ,与斜草面的倾角无关,所以甲、乙最终停在水平草面上的同一位置,选项C 正确、D 错误.7.(2016·南昌模拟)如图所示,与水平面夹角为锐角的斜面底端A 向上有三个等间距点B 、C 和D ,即AB =BC =CD ,D 点距水平面高为h .小滑块以某一初速度从A 点出发,沿斜面向上运动.若斜面光滑,则滑块到达D 位置时速度为零;若斜面AB 部分与滑块有处处相同的摩擦,其余部分光滑,则滑块上滑到C 位置时速度为零,然后下滑.已知重力加速度为g ,则在AB 有摩擦的情况下( )A .从C 位置返回到A 位置的过程中,克服阻力做功为23mgh B .滑块从B 位置返回到A 位置的过程中,动能变化为零C .滑块从C 位置返回到B 位置时的动能为13mgh D .滑块从B 位置返回到A 位置时的动能为23mgh [导学号76070229] 解析:选BC.由于A 、B 、C 和D 等间距,A 、B 、C 和D 所处的高度均匀变化,设A 到B 重力做功为W G ,从A 到D ,根据动能定理,有-3W G =0-12m v 20;若斜面AB 部分与滑块间有处处相同的摩擦,设克服摩擦力做功为W f ,根据动能定理,有-2W G-W f =0-12m v 20,联立解得W G =W f ,所以从C 位置返回到A 位置的过程中克服阻力做功为13mgh ,选项A 错误;从B 位置返回到A 位置时因W G =W f ,所以动能的变化为零,选项B 正确;设滑块下滑到B 位置时速度大小为v B ,根据动能定理,有W G =12m v 2B =13mgh ,选项C 正确,D 错误.8.如图所示,MPQ 为竖直面内一固定轨道,MP 是半径为R 的1/4光滑圆弧轨道,它与水平轨道PQ 相切于P 点,Q 端固定一竖直挡板,PQ 长为x .一小物块在M 端由静止开始沿轨道下滑,与挡板发生一次碰撞后以碰前速率反向弹回,最后停在距离Q 点为l 的地方,重力加速度为g ,则( )A .物块由静止滑至圆弧轨道P 点时速度大小为2gRB .物块由静止滑至圆弧轨道P 点时对轨道压力的大小为mgC .物块与PQ 段的动摩擦因数μ值可能是R x -lD .物块与PQ 段的动摩擦因数μ值可能是R 3x -l[导学号76070230] 解析:选AD.设物块滑至P 点时的速度为v ,根据动能定理有mgR =12m v 2-0,解得v =2gR ,选项A 正确;设物块到达P 点时,轨道对它的支持力大小为F N ,根据牛顿第二定律有F N -mg =m v 2R,解得F N =3mg ,根据牛顿第三定律,物块对轨道压力的大小F ′N =F N =3mg ,选项B 错误;若物块与Q 处的竖直挡板相撞后,向左运动一段距离,停在距Q 为l 的地方.设该点为O ,物块从M 运动到O 的过程,根据动能定理有mgR -μmg (x+l )=0-0,解得μ=R x +l,选项C 错误;若物块与Q 处的竖直挡板相撞后,向左运动冲上圆弧轨道,后又返回水平轨道,停在距Q 为l 的O 点,全程应用动能定理有mgR -μmg (2x +x-l )=0-0,解得μ=R 3x -l,选项D 正确.9.(2016·南宁月考)在有大风的情况下,一小球自A 点竖直上抛,其运动轨迹如图所示(小球的运动可看做竖直方向的竖直上抛运动和水平方向的初速度为零的匀加速直线运动的合运动),小球运动轨迹上的A 、B 两点在同一水平直线上,M 点为轨迹的最高点.若风力的大小恒定,方向水平向右,小球在A 点抛出时的动能为4 J ,在M 点时它的动能为2 J ,落回到B 点时动能记为E k B ,小球上升时间记为t 1,下落时间记为t 2,不计其他阻力,则( )A .x 1∶x 2=1∶3B .t 1<t 2C .E k B =6 JD .E k B =12 J[导学号76070231] 解析:选AD.由小球上升与下落时间相等即t 1=t 2得,x 1∶(x 1+x 2)=1∶22=1∶4,即x 1∶x 2=1∶3,A 正确,B 错误;A →M 应用动能定理得-mgh +W 1=12m v 2M -12m v 2,① 竖直方向有v 2=2gh ②①②式联立得W 1=2 JA →B 风力做功W 2=4W 1=8 J ,A →B 由动能定理W 2=E k B -E k A ,可求得E k B =12 J ,C 错误,D 正确.10.2022年北京和张家口将携手举办冬奥会,因此在张家口建造了高标准的滑雪跑道,来迎接冬奥会的到来.如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8 m 处自由滑下,当。

第2课时 氨和铵盐[核心素养发展目标] 1.能从物质类别、氮元素价态的角度,认识氨、铵盐的性质与转化,促进“证据推理与模型认知”化学核心素养的发展。

2.设计实验,如氨的性质实验、制备实验,铵盐的性质实验及铵离子的检验等,实现氨的转化与生成,增强“科学探究”意识。

一、氨的性质1.氨的物理性质(1)氨是一种无色,有刺激性气味的气体,密度比空气的小,容易液化,极易溶于水(常温常压1∶700)。

(2)喷泉实验实验操作:如图,打开橡胶管上的弹簧夹,挤压胶头滴管,使少量水进入烧瓶。

实验现象:烧杯中的溶液由玻璃管进入烧瓶,形成喷泉,烧瓶内液体颜色呈红色。

实验结论:氨极易溶于水,水溶液呈碱性。

原理解释:氨极易溶于水,使烧瓶内的压强迅速减小,导致烧杯中的水在大气压的作用下进入烧瓶。

2.氨的化学性质 (1)氨与水的反应氨的水溶液俗称氨水,显弱碱性,反应的方程式为NH 3+H 2O NH 3·H 2O NH +4+OH -。

(2)氨与酸的反应两根分别蘸取浓氨水和浓盐酸的玻璃棒,靠近时,产生大量白烟,反应方程式为NH 3+HCl===NH 4Cl 。

(3)氨具有还原性①氨的催化氧化,反应化学方程式:4NH 3+5O 2=====催化剂△4NO +6H 2O ,NH 3在反应中作还原剂。

②氨可在加热条件下和氧化铜反应生成铜和氮气,反应的化学方程式为2NH 3+3CuO=====△3Cu +N 2+3H 2O 。

(1)液氨可用作制冷剂,是因为其汽化时吸收大量的热(√) (2)氨水呈碱性,是因为NH 3溶于水发生反应:NH 3+H 2O NH +4+OH -(×)(3)氨溶于水,溶液可以导电,因此NH 3为电解质(×) (4)将蘸有浓氨水的玻璃棒靠近浓硫酸有白烟产生(×)(5)氨中氮元素的化合价为-3价,在反应中只能升高而具有还原性(√) (6)新制饱和氨水中含氮粒子物质的量浓度最大的是NH +4(×)液氨、氨水的区别名称 液氨 氨水 物质类别纯净物 氢化物 非电解质混合物 氨的水溶液 溶质为氨 粒子种类NH 3NH 3·H 2O 、NH 3、H 2O 、 NH +4、OH -、H+主要性质 不导电 不具有碱性 能导电 具有碱性 存在条件常温常压下不存在常温常压下可存在1.某化学兴趣小组利用下列图示装置探究氨的性质。