【疾病名】脊柱退行性疾病【英文名】degenerativespinaldiseases【缩写

- 格式:pdf

- 大小:766.71 KB

- 文档页数:13

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢脊柱退行性疾病是怎么引起的导语:脊柱推行性疾病是从关节软骨的变形引起的,随着年龄增大,人体关节的软骨经常摩擦会变得粗糙而又缺乏弹性,久而久之就会慢慢碎裂,并且会慢脊柱推行性疾病是从关节软骨的变形引起的,随着年龄增大,人体关节的软骨经常摩擦会变得粗糙而又缺乏弹性,久而久之就会慢慢碎裂,并且会慢慢脱落。

尤其是年纪大的人,身体上的组织器官都会慢慢退行,关节组织也是同样会变性的。

所以中老年人特别容易患上脊柱退行性疾病。

那么怎么判断自己是否患上脊柱退行性疾病呢?退行性脊柱炎,又称脊柱骨关节炎、肥大性脊柱炎、增生性脊柱炎或老年性脊柱炎。

是由椎间盘退行性改变所诱发的一种脊椎骨慢性病变。

负重大、活动多的关节最常累及。

临床上以腰椎多见,颈椎次之,胸椎下段亦可发生。

本病多为四十岁以上的体力劳动者,男性多于女性。

早期症状腰背酸痛,活动时脊柱僵硬,在劳动时症状加重,休息后化转(夜间加重)。

晨起时腰部僵硬、疼痛增剧,经短时间轻微活动疼痛减轻,活动过度或过劳后又使症状加重。

腰部喜暖怕冷,久坐、久立时可出现腰背痛。

脊柱炎的病程,短者几个月、长者数年至十数年。

检查时可发现脊柱运动受限制或僵硬感,但一般无明显的肌肉萎缩或肌紧张,腰部痛点不集中,脊柱姿势可有异常改变,直腿提高试验可接近正常,腱反射无改变。

患有脊柱退行性疾病的患者应该避免过度的劳累,要放松心态,注意不要着凉,尤其是在运动出汗之后一定不能被冷风吹了。

如果是上班一族的患者要注意不能一直久坐不起,要多起身活动,平时可以多自己帮自己按摩,多按摩也是有很好的疗效的。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

退行性脊柱炎退行性脊柱炎退行性脊柱炎又称肥大性脊柱炎、增生性脊柱炎、老年性脊柱炎、脊椎骨关节炎等,是指椎间盘退变狭窄,椎体边缘退变增生。

(俗称腰椎骨刺)及小关节因退变而形成的骨关节病变,。

负重大、活动多的关节最常累及。

以腰椎多见,颈椎次之,胸椎下段亦可发生。

【症状与诊断】症状大多数是发生在40 岁以上,从事体力劳动者的居多,腰椎骨刺之初期腰部无剧烈疼痛,也不会伴有全身症状,患者仅感到腰酸、钝痛不适、腰部僵硬疼痛等症状。

以早晨起床或久坐起立时最为严重,而稍加活动一些时间后,上述症状往往减轻或消失,当疼痛连续发作几天,常在休息一段时间后又会复原。

又因持重、抱小孩、劳累、过度活动,或某些不良姿势时,腰腿痛症状会逐渐加重,有时可放射至臀部或大腿。

无法久站(约 15 分钟),久站则难忍必须坐下或躺下改变姿势,以缓和骨刺对神经根之压迫,但一卧床休息后则立即得到改善。

腰痛症状的轻重与年龄有关,随著年龄的增加椎间盘组织逐渐乾缩,上下椎体之间会形成骨桥,骨桥形成后使脊柱的稳定性能增加,因此到了 60 岁以后腰痛又渐渐减轻。

这时轻症病人无明显疼痛,重症病人或急性发作期,局部会有压痛,肌肉痉挛。

腰椎椎体骨刺增生若在腰椎前缘,症状较轻只会出现局部之腰酸疼痛;若在腰椎后缘,其增生部分会刺激压迫到脊柱神经根。

若增生部分在后外侧,则会刺激压迫到腰神经。

后两者皆会出现和「腰椎间盘突出症」相类似之腰腿痛症状,其出现之症状和神经卡压的位置与腰椎神经的分布区域会互相对应。

诊断:1.发病年龄多在四十岁以上,常有慢性积累性损伤史。

2.腰部僵硬疼痛,下肢紧张感易疲劳,或伴有非典型的坐骨神经痛。

3.本病之诊断与腰椎间盘突出症诊断方法类似,常用的检查有:(一)直腿抬高试验是确诊本病的重要检查,阳性率可达 98 ﹪,严重患者抬腿仅15 ~30 度。

因为直抬腿高举时,脊神经根可移动2 ~ 6mm ,骨刺突出物压迫神经根,甚至赘生之骨刺与神经根黏连,神经根移动使受压迫牵拉加剧而出现疼。

脊柱退行性改变早知道,及时预防也重要在日常生活当中,经常会有人感觉到腰酸背痛的情况,而且这种情况在现代社会正在逐渐向年轻人群体当中蔓延。

不要大意!当人们出现腰酸背痛的情况时,说明人们的脊柱可能已经产生了退行性改变。

那么,你知道什么是脊柱退行性改变吗?对于脊柱退行性改变,我们又该采取怎样的预防应对措施呢?什么是脊柱退行性改变?脊柱退行性改变指的是由于脊柱及其周围组织发生2老化或退化而产生的疾病。

事实上,人的脊椎自从二十岁开始就停止了生长并不断的老化,随着人们年龄的上升,人们脊柱的椎间盘当中的髓核内的水分会逐渐减少,椎间盘会逐渐变薄,而椎间盘的结构也会逐渐松弛;另外,作为人体当中最主要的承重骨骼之一,人的脊柱承受的压力也是相当大的,比如人们在坐着的时候脊柱会承担相当于体重140%左右的压力,而坐着身体前倾的时候承担的压力更是接近200%左右,只要人们不处于平躺的状态下,脊柱承受的压力都是要大于或等于人的体重的,这也导致了现代社会当中久坐、久站、长时间负重等习惯极其容易导致人们的脊柱退行性改变。

而在人们的脊柱发生退行性改变之后,人们的活动能力就会出现一定的下降,在日常生活当中也会更容易感到疲劳,而且往往更容易出现驼背、脊柱侧弯、落枕以及闪腰等情况,这对于人们的正常生活有着相当大的影响。

只有加强对脊柱退行性改变这种疾病的了解,并且在日常生活当中采取适当的预防措施,才能更好的帮助人们消除脊柱退行性改变的影响。

脊柱退行性改变的治疗措施目前,临床上对于脊柱退行性改变的治疗措施主要分为物理治疗、药物治疗以及手术治疗三种,但无论哪一种都无法帮助患者恢复到发生退行性改变之前的脊柱状态。

其中,物理治疗与药物治疗的措施的最终效果都是解除患者因脊柱退行性改变而导致的肌肉与血管的痉挛,缓解患者脊柱周围的酸麻疼痛症状,其中物理治疗方式主要有超声波疗法、直流电离子导入疗法等措施,而药物治疗的方法使用的则有布洛芬、双氯芬酸等非甾体抗炎药、乙哌立松、替扎尼定等肌肉松弛药以及维生素B、甲钴胺等神经营养药等;而手术治疗的方式则是在一定程度上修复患者脊柱退行性改变后的结构异常,解除脊柱退行性改变对患者的神经、血管等造成的压迫,但开放性手术治疗的风险相对较大,不仅会对患者的身体造成较严重的创伤,而且患者在术后的恢复也相对较慢,而伟创星手术虽然有利于患者的恢复,但这种措施能提供的手术视野却相对较小,因此治疗效果可能会受到一定的影响。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢脊柱性关节炎是什么导语:相信大家对关节炎这种疾病并不陌生,很多中老年人都会患上这个非常折磨人的疾病,但是脊柱性关节炎应该很少有人了解,但现实生活中患上此病相信大家对关节炎这种疾病并不陌生,很多中老年人都会患上这个非常折磨人的疾病,但是脊柱性关节炎应该很少有人了解,但现实生活中患上此病的人数也不在少数,他们都饱受这种疾病的困扰和折磨,在治疗上也非常的遭罪,所以下面的内容高就针对这个疾病进行详细的讲解,方便大家更透彻的了解这个疾病,脊柱性关节炎是什么?脊柱关节炎(spondyloarthritis,SpA),既往又称血清阴性脊柱关节病(seronegative spondyloarthropathies)或脊柱关节病(spondyloarthropathies,SpAs),这是一组慢性炎症性风湿性疾病,具有特定的病理生理、临床、放射学和遗传特征,炎性腰背痛伴或不伴外周关节炎,加之一定特征的关节外表现是这类疾病特有的症状和体征。

这一类疾病包括:强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS),反应性关节炎(reactive arthritis,ReA),银屑病关节炎(psoriatic arthritis,PsA),炎症性肠病性关节炎(arthropathy of inflammatory bowel disease,IBD),未分化脊柱关节炎和幼年慢性关节炎。

赖特综合征(Reiter’s syndrome,RS)与反应性关节炎为同义词,现已很少使用。

该类疾病常在中青年发病,除银屑病关节炎发病无性别差异外,其他几种疾病男性均多于女性。

脊柱关节炎与HLA-B27基因有很强的相关性,这使其概念得到了很好的统一。

血清阴性脊柱关节病的真正概念早在十余年前就被Wright 等明确。

术语“血清阴性脊柱关节病”被用来描述一类相关的,具有许多相同的临床、放射学和血清学的特征,还有家族性和遗传关系的异质预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

退行性脊柱炎知识普及

导语:大家可能都有听说过脊柱炎,但是呢,脊柱炎还是分很多种类的,比如退行性脊柱炎,急性脊柱炎,僵直性脊柱炎等。

脊柱炎是属于风湿病的一种,

大家可能都有听说过脊柱炎,但是呢,脊柱炎还是分很多种类的,比如退行性脊柱炎,急性脊柱炎,僵直性脊柱炎等。

脊柱炎是属于风湿病的一种,治不好的话,可能会导致瘫痪。

所以,今天小编就和大家普及一些关于退行性脊柱炎的相关知识,大家可以看一看,有助于增长知识嘛。

退行性脊柱炎又称肥大性脊柱炎、增生性脊柱炎、老年性脊柱炎、脊椎骨关节炎等,是指椎间盘退变狭窄,椎体边缘退变增生及小关节因退变而形成的骨关节病变。

以椎体边缘增生和小关节肥大性变化为其主要特征。

本病好发于中年以后,男性多于女性,长期从事体力劳动者易患此病。

临床表现:

(一)患者多为40岁以上的体质肥胖者,有长期从事弯腰劳动和负重的工作史或有外伤史,起病缓慢。

(二)早期症状典型,患者常感腰背酸痛不适,僵硬板紧,不能久坐久站,晨起或久坐起立时症状较重,稍加活动后减轻,但过度活动或劳累后加重。

(三)腰部俯仰活动不利,但被动运动基本达到正常。

(四)急性发作时,腰痛较剧,且可牵掣到臀部及大腿,若骨刺压迫或剌激马尾神经时,可出现下肢麻木无力、感觉障碍等症状。

治疗:

(一)治疗原则:舒筋通络,行气活血,解痉止痛。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

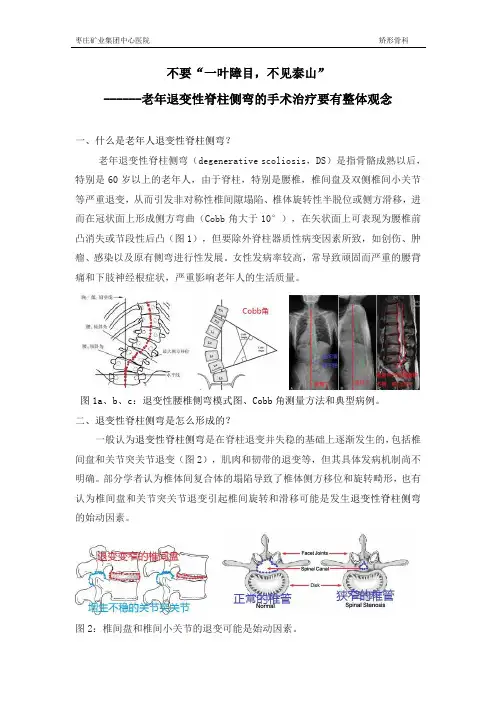

不要“一叶障目,不见泰山”------老年退变性脊柱侧弯的手术治疗要有整体观念一、什么是老年人退变性脊柱侧弯?老年退变性脊柱侧弯(degenerative scoliosis,DS)是指骨骼成熟以后,特别是60岁以上的老年人,由于脊柱,特别是腰椎,椎间盘及双侧椎间小关节等严重退变,从而引发非对称性椎间隙塌陷、椎体旋转性半脱位或侧方滑移,进而在冠状面上形成侧方弯曲(Cobb角大于10°),在矢状面上可表现为腰椎前凸消失或节段性后凸(图1),但要除外脊柱器质性病变因素所致,如创伤、肿瘤、感染以及原有侧弯进行性发展。

女性发病率较高,常导致顽固而严重的腰背痛和下肢神经根症状,严重影响老年人的生活质量。

图1a、b、c:退变性腰椎侧弯模式图、Cobb角测量方法和典型病例。

二、退变性脊柱侧弯是怎么形成的?一般认为退变性脊柱侧弯是在脊柱退变并失稳的基础上逐渐发生的,包括椎间盘和关节突关节退变(图2),肌肉和韧带的退变等,但其具体发病机制尚不明确。

部分学者认为椎体间复合体的塌陷导致了椎体侧方移位和旋转畸形,也有认为椎间盘和关节突关节退变引起椎间旋转和滑移可能是发生退变性脊柱侧弯的始动因素。

图2:椎间盘和椎间小关节的退变可能是始动因素。

从解剖学角度分析,脊柱每一个运动节段的活动都由后方两个小关节和前方椎间盘构成的三关节复合体来完成。

该复合体结构非对称性退变,就可引起脊柱侧弯、旋转畸形,椎管或神经根管狭窄,并可能刺激或压迫神经根,出现一系列相应的神经症状。

椎间盘退变,尤其是“真空现象”可能增加旋转不稳定,关节突关节退变使椎间倾斜、滑移、旋转移位,这种不对称性退变首先导致脊柱节段性不对称负荷的出现,继而产生全脊柱负荷不对称分布,不对称负荷进一步加重了不对称退变,这种恶性循环导致侧凸的进行性发展。

(图3)图3:退行性腰椎侧弯的发生机制:退变、不稳和侧弯形成恶性循环链条。

三、退变性脊柱侧弯的有哪些外观表现?严重的退变性脊柱侧弯外观上有显著的畸形,极容易识别(图4)。

预防有道脊柱退行性变,泛指随着年龄的增长人体的脊柱所发生的一系列退行性改变,俗称“脊柱老化”。

影像学上主要表现为椎间盘的变性狭窄、小关节的磨损和增生以及椎体边缘的增生骨赘,常伴有不同程度的腰背痛。

临床上则因退变程度和退变部位的不同,命名为不同的疾病:畸形性脊椎病、脊柱骨关节炎、腰椎失稳症、椎间盘突出症、退变性脊柱滑脱、退变性椎管狭窄、韧带(后纵韧带及黄韧带)骨化等。

正常的椎间盘富有弹性和韧性,可承受较大压力而无损伤。

随着年龄增长,椎间盘开始出现退变,椎间盘内髓核含水量下降及外周纤维环受外力作用强度和韧性下降,导致椎间盘的弹性和抗负荷作用下降。

此时,在日常生活中腰部及颈部椎间盘反复挤压、屈曲和扭转等负荷,会进一步加重椎间盘突出,压迫神经根,导致颈肩痛、腰腿痛。

脊柱退变是一个必然的生理过程,正常人是在35岁以后开始出现腰椎退变,腰椎间盘突出发病主要集中在35~45岁之间。

但现在脊柱退行性疾病不再是中老年人的“专利”,很多20多岁年轻人的颈椎已经大不如前,甚至有些初高中生的颈椎也出现问题。

脊柱退行性疾病正呈现日益年轻化的趋势。

长时间“低头不动”惹的祸由于职业性的工作任务和环境,像司机、老师、售货员等长期需要坐和站立,搬货的、装修的等从事重物体力劳动以及学生、白领等长期伏案从事脑力劳动等人群,都容易出现脊柱退变。

许多年轻人才30岁的年龄,但腰部的退化状况和50多岁腰部正常退化的一样。

年轻人群出现严重脊柱退变往往有一个共同特点,就是长时间保持一个姿势,一坐就是几个小时,甚至一整天。

人体正常的颈椎、腰椎向前弯曲,有一个生理弧度,低头时间过长及长时间坐位,首先是椎间盘内压力高,导致椎间盘退变;其次长时间低头致使颈部肌肉痉挛、缺血,出现肌肉劳损。

脊柱退变严重时可压迫颈神经根、脊髓、交感神经等而诱发脊柱疾病,出现疼痛、麻木、活动受限等症状。

脊柱疾病重在预防一般来说,多数脊柱退行性疾病我们可以通过药物、理疗、运动、牵引等方式进行治疗。

脊椎退行性疾病治疗指南介绍脊椎退行性疾病是一系列与年龄相关的脊柱损伤和疾病,主要包括腰椎间盘突出、脊椎管狭窄和脊椎关节炎等。

本治疗指南旨在提供脊椎退行性疾病的综合治疗方案,以帮助患者减轻疼痛,恢复功能和提高生活质量。

诊断脊椎退行性疾病的诊断通常基于患者的症状、体格检查和影像学检查结果。

常见的影像学检查包括X射线、MRI和CT扫描。

治疗方法脊椎退行性疾病的治疗方法多种多样,通常采用保守疗法和手术治疗的结合,根据疾病的严重程度和患者的症状决定治疗方案。

保守疗法- 药物治疗:非处方药物如非甾体抗炎药可以减轻疼痛和炎症。

处方药物如镇痛药和肌松药可用于控制严重疼痛和肌肉痉挛。

- 物理治疗:物理疗法包括热敷、冷敷、按摩、牵引和康复运动等,可以缓解疼痛,增强肌肉和提高姿势。

- 手法疗法:手法疗法如按摩和针灸可用于舒缓疼痛和促进血液循环。

手术治疗- 腰椎间盘手术:对于腰椎间盘突出引起的严重疼痛和神经症状,可能需要行椎间盘切除术或植入人工椎间盘。

- 脊椎关节手术:对于脊椎关节炎等引起的关节疼痛和功能受限,可能需要行关节镜手术或关节置换手术。

- 脊柱融合手术:对于脊椎退行性疾病导致的脊椎不稳定和严重症状,可能需要进行脊柱融合手术以稳定椎骨。

康复和预防脊椎退行性疾病的康复非常重要,可以通过积极参与康复运动、保持适当的体重、避免长时间保持同一姿势和采取正确的体位等方式来加速康复过程和预防再发。

结论脊椎退行性疾病的治疗应根据患者的症状和影像学检查结果进行个体化的治疗方案制定。

保守疗法和手术治疗的结合可以有效减轻疼痛,改善功能和提高生活质量。

康复和预防措施也是非常重要的,有助于患者的康复和减少疾病的复发。

脊椎退行性病变脊椎退行性病变英文是Degeneration of Joint Disease(以下简称DJD),也称为骨性关节炎。

主要特征为骨刺增生、椎间盘变薄。

临床症状表现为脊椎僵硬、酸痛,活动范围缩小。

有时会伴随着头晕、头痛、手臂、腿脚麻木及脊椎相关性疾病。

脊椎的退化分为四个阶段:第一阶段,椎体间存在无菌性炎症,病人会有酸痛的症状。

此阶段尚无骨刺与椎间盘退化等永久改变,神经根受压的机会较少,一般始于25岁以前。

第二阶段,椎间盘有少量退化,骨刺开始少量出现,病人会有关节僵硬,偶尔会有头晕、头痛、手脚麻木的症状;脖子痛与落枕是常发生的事;早晨起床后会有关节不灵活的感觉,需经过一定的活动后才能缓解;坐的时间长了会腰背酸痛;做电脑工作容易疲劳,上背部疼痛,开始出现脊椎相关性疾病。

此阶段多发生在25岁~45岁之间。

第三阶段,椎间盘更薄了,但尚未“消失”。

骨刺更长了,但尚未“搭桥”。

上述的症状更为严重,并且由间断性发作转为持续性发作。

尤其是各种脊椎相关性脊椎更多而频繁。

年龄多为45岁~65岁。

第四阶段,一个以上的椎间盘完全消失,骨刺开始搭桥,各种症状持续而严重。

椎间盘在变薄的过程中,神经根受压的可能性越来越大,至椎间盘完全消失时,如果该脊椎压到了神经根,则该脊椎无法被复位,只有进行手术。

如果未压迫神经,则该脊椎也就不会迫压神经了。

但是,该椎间盘的上一个或下一个椎间盘则会以更快的速度退化,更多的神经根就会受到干扰。

一般此阶段多发生在65岁以上。

此阶段对人的健康与寿命的影响最大。

脊柱结构的问题是产生退化的主要原因。

首先不正常结构的发生始于婴幼儿,基本成形于少年,加重于中青年,老年时更是备受其害。

几乎没有人的脊椎结构完全正常,当然也就没有人可以逃脱DJD的厄运。

所谓结构问题是指两个脊椎骨之间的不正常位移,英文为Subluxation。

位移发生的原因很多,如扭伤、摔伤、车祸、运动损伤、长期姿势不良、工作劳累等等。

退变性脊柱侧弯如何治疗1. 简介退变性脊柱侧弯(Degenerative Scoliosis)是一种常见的脊柱疾病,主要表现为脊柱向一侧弯曲。

它通常与年龄相关的退变性改变密切相关,如脊椎关节退化、椎间盘退变和骨质疏松等。

这些退变性变化可能导致脊柱的不稳定和弯曲。

本文将介绍退变性脊柱侧弯的治疗方法。

2. 保守治疗方法2.1 矫正体位矫正体位是一种非手术的保守治疗方法,通过改变身体的姿势和体位来纠正脊柱的侧弯。

这种方法适用于轻度到中度的侧弯。

矫正体位的具体方法包括:•侧卧位:将患者放在侧卧位,然后用枕头或支撑物支撑患侧肩膀,帮助脊柱保持正常的姿势。

•正躺位:让患者平躺在床上,然后用枕头或支撑物支撑脊柱,使之保持正常的曲线。

2.2 物理治疗物理治疗在退变性脊柱侧弯的保守治疗中起着重要的作用。

物理治疗旨在通过锻炼和伸展等方法加强脊柱周围肌肉的力量和灵活性,从而改善脊柱的稳定性和姿势。

常用的物理治疗方法有:•疗法运动:如游泳、瑜伽和普拉提等,有助于增强核心肌群和脊柱周围肌肉的力量。

•牵引疗法:通过拉伸脊柱来减轻侧弯的程度。

•电刺激疗法:如电疗和超声波等,有助于缓解疼痛和促进康复。

2.3 药物治疗药物治疗在退变性脊柱侧弯的保守治疗中也有一定的作用。

常用的药物包括:•非甾体抗炎药:如布洛芬和对乙酰氨基酚等,用于缓解疼痛和减轻炎症。

•肌肉松弛剂:如氯唑酮和甲氧氯普胺等,可减轻肌肉痉挛和僵硬感。

•骨密度增强药物:如双磷酸盐和钙剂等,有助于预防或治疗骨质疏松症。

3. 手术治疗方法对于退变性脊柱侧弯严重或保守治疗无效的患者,手术治疗是一种有效的选择。

手术治疗的目标是纠正脊柱的侧弯,稳定脊柱,并减轻相关的症状。

常见的手术方法有:3.1 传统手术传统手术主要包括脊柱融合术和椎弓根螺钉固定术。

脊柱融合术是指将脊柱的两个或多个椎体通过植入融合植骨或钛合金螺钉进行固定,使其融合成一体。

椎弓根螺钉固定术是在椎弓根上植入螺钉,通过外力将脊柱纠正,并固定在正确的位置。

退行性脊柱侧凸的病因学研究进展雷博艺;武瑞星【期刊名称】《内蒙古医学杂志》【年(卷),期】2016(048)002【总页数】3页(P186-188)【关键词】脊柱退变;退变性脊柱侧凸;病因学【作者】雷博艺;武瑞星【作者单位】内蒙古医科大学,内蒙古呼和浩特010110;内蒙古自治区人民医院脊柱外科,内蒙古呼和浩特010017【正文语种】中文【中图分类】R681.5退行性脊柱侧凸( Degenerative Scoliosis,DS)是指成人骨骼发育成熟后,由于椎间盘退变及脊柱其他附件结构退变等原因[1],导致冠状面正直的脊柱偏离中线位置,出现向侧方的弯曲,形成带有一定弧度的脊柱畸形[2],冠状位Cobb角通常大于10°[2],其中不包括如外伤、肿瘤等脊柱器质性病变导致的脊柱侧凸畸形。

受累脊柱一般多见于腰椎,少部分累及胸腰段,常伴有一系列累及椎体、椎间盘、小关节等退行性改变[3],如腰椎前凸减小、椎体楔形变、椎体侧方滑移、椎体边缘骨赘形成、椎管及神经根管狭窄等病变。

该疾病好发于老年人群,其中女性占绝大部分。

随着世界老龄化的日益加剧和老年人生活模式的改变, 其发病率有明显增加的趋势[4],是引起老年人腰腿痛、间歇性跛行的一个重要原因,对该类疾病的诊治和治疗效果便成为患者和临床工作者共同关注的问题。

临床上随着脊柱退行性改变进行性加重,将逐渐导致脊柱发生向侧方的弯曲,进一步引起患者腰腿部疼痛、根性放射痛以及间歇性跛行等症状,严重影响患者的日常生活和工作。

目前退行性脊柱侧凸的发病机制还没有确切的证实和阐述,为了进一步的研究和认识退行性脊柱侧凸疾病,现将退行性脊柱侧凸的流行病学与发病原因作如下综述,为临床工作中的诊断和治疗提供一定指导。

上世纪末Perennou D等人[5]研究报道了成人下腰背痛患者中退行性脊柱侧凸的患病率和特点,其发病率为7.5%,并随年龄的增长而增加,其中年龄小于45岁者为2%,60岁之后的患者为15%。

退行性脊柱炎一概述退行性脊柱炎又称肥大性脊柱炎、增生性脊柱炎、老年性脊柱炎、脊椎骨关节炎等,是指椎间盘退变,椎体边缘骨质增生及小关节肥大性改变而形成的骨关节病变。

本病好发于中年以后,男性多于女性。

临床上常以负重和活动范围较大的腰部多见。

二病因病因有原发性(或称特发性)和继发性两类。

在我国,以继发性者较多见,原发性者较少。

凡正常椎节无明显原因而逐渐发生退行性变即称为原发性脊椎骨关节病;若因某些已知原因导致软骨破坏或关节结构改变,以致因关节内摩擦或压力不平衡等因素而造成退行性变者,称为继发性脊椎骨关节病。

三临床表现虽可见于中年人,但大部分患者为超过60岁的老人。

患者中男多于女,重体力劳动者多于轻体力劳动者。

活动量及负载大者多于活动量及负载小者。

本病与遗传因素有一定关系。

1.症状(1)晨起腰痛,活动后减轻大部分患者早上起床后感到腰部疼痛,一般多可忍受,且伴活动受限,自觉腰部僵硬。

但稍许活动后,则疼痛减轻,再步行数百步,不仅疼痛缓解或消失,腰部活动范围也逐渐恢复如常。

(2)多活动或多负重后痛,休息后减轻患者腰部过多活动或负重后,即觉腰痛,并逐渐加重,伴活动受限。

此时,如稍许平卧或在沙发、躺椅上适当休息,症状即明显改善。

此组症状大多在傍晚时,即活动了一天之后出现,但病情严重者也可发作于活动1~2小时后。

(3)腰部僵硬及酸胀感不像其他腰痛患者以“痛”为主,其更多主诉腰椎关节活动受限、不灵活以及发酸、发僵、发胀等症状。

2.体征(1)多无明确压痛点大部分患者并无明确的固定压痛点,其症状主要因窦椎反射所致。

(2)均匀性腰部活动受限即腰部活动范围诸方向均受限,其受限范围差异较大,早期病例腰椎活动度可近于正常,但中、后期表现出程度不同的功能受限。

(3)叩之感舒适检查者叩击患者下腰部时,其多报之以满意的舒适感,并希望检查者再多叩几下。

此主要是由于诸小关节韧带僵化及血流减缓、静脉淤血。

(4)多不伴有坐骨神经放射痛单纯本病时并无根性症状,因此多不伴有坐骨神经放射痛,下肢直腿抬高试验多属阴性。

【疾病名】脊柱退行性疾病【英文名】degenerative spinal diseases【缩写】【别名】脊柱退变;退行性脊椎病变;脊柱退行性骨关节病;脊柱退行性变;退行性脊椎病;脊柱退行性骨关节病;spondylosis【ICD号】M48.8【概述】脊椎退行性疾病(degenerative spinal diseases)多为生理性老化过程,是指成年以后才发生的脊柱椎间盘及椎骨关节退变,是指发生在脊柱不同关节和韧带退变的通称,通常累及颈椎、腰椎、胸椎等。

临床特点为广泛的、多为非对称性椎间盘退变,椎体、小关节增生,骨刺形成,脊椎周围韧带肥厚、钙化和骨化,脊柱失稳等,多数伴有脊柱冠状面侧方移位、旋转性半脱位和矢状面椎体滑脱,并继发脊柱侧弯等。

脊柱退行性改变最先发生在椎间盘。

一般不引起明显症状,当脊椎退行性变引起椎管及椎间孔狭窄时,临床上可产生脊髓神经根压迫症状。

遗传性、自身免疫性、急性创伤或慢性劳损等原因,也可促使脊椎发生退行性变。

在脊柱的骨质增生会引起相应的神经放射性疼痛症状。

【流行病学】脊柱退行性疾病临床非常多见,尤其好发于老年人,颈、腰椎发病率高。

随着社会老龄化不断进展,老年人口数量的增加,脊柱退行性疾病也越来越多见,日益成为影响中老年人健康和劳动能力的一个常见病,严重影响患者的生活质量。

【病因】脊椎退行性疾病产生的原因可以是生理性老化,也可是先天性遗传、创伤、慢性劳损等。

一般认为关节软骨随生理逐渐老化,水和透明质酸减少,胶原纤维暴露,软骨破坏,关节面骨质代偿性增殖、并随年龄的增长而愈益明显。

临床常发生椎间盘突出和椎管狭窄。

1.椎间盘突出 椎间盘突出是指在椎间盘退变的基础上发生的椎间盘髓核及部分纤维环向周围组织突出,压迫相应的神经根和脊髓导致的一系列病理过程。

椎间盘突出的致病原因较多,主要与椎间盘退变、慢性劳损和外伤等因素有关。

以腰椎间盘突出最为常见,腰4-5、腰5-骶1椎间盘突出最为明显。

2.椎管狭窄 椎管狭窄是指各种原因引起的椎管各径线缩短,压迫硬膜囊、脊髓和神经根,导致相应神经功能障碍的一类疾病。

椎管狭窄的好发部位为颈椎和腰椎。

脊柱退行性变的椎管狭窄多由椎体后缘及椎板的骨质增生肥大,引起中央性椎管狭窄,而椎小关节增生向椎管内突出,造成侧隐窝狭窄,使椎管横断面呈三叶形。

椎间盘突出是造成腰、颈椎管狭窄的重要原因。

黄韧带肥厚、钙化是造成椎管狭窄的另一个常见原因。

【发病机制】脊椎退行性疾病主要病理改变为椎间盘、椎体、小关节、韧带的改变,首先发生的是椎间盘,椎间盘突出会导致椎间隙的狭窄,椎间盘高度的丢失使相邻的椎体靠近,产生骨刺、小关节肥大性关节炎、神经根管及骨性椎管狭窄(图1)。

1.椎间盘退变 病理改变为髓核的变性、水分流失,并被纤维组织代替,弹性减低,明显皱缩以及纤维环玻璃样变性伴韧性减低,整个椎间盘变扁宽,变性的椎间盘中可见到积气,即所谓真空征象,90%为氮气,常位于椎间盘中央,少数可见到气体突入椎体内。

椎间盘退行性疾病包括:①纤维环退变:多发生于20岁以后,出现网状、玻璃样变及裂隙改变,并向周围膨出,退变处可有钙盐沉着;②软骨终板退行性变:表现为软骨细胞坏死、囊变、钙化、撕裂和裂隙;③髓核退变:晚于纤维环退变,主要表现为脱水、碎裂,有时可出现气体(真空现象)和钙化。

根据突出程度分三型:①椎间盘膨出(disk bulge):指变性的椎间盘弥漫性突出超过椎体终板缘,此时纤维环内层疏松,可见撕裂,外伤环仍完整。

②椎间盘突出:指内外层纤维撕裂,髓核通过缺损处突出,但最外层纵行Sharpey纤维尚保持光整,由于纤维环的后部较为薄弱,加之后纵韧带缺乏,突出的椎间盘最易发生在后外方,少数可向前方或侧方突出。

③椎间盘脱出(disk extrusion):指髓核连同部分纤维环突破最外层Sharpey纤维,向外突出,突出物可与髓核本体不相连,可仍位于原椎间隙平面,也可沿后纵韧带向上或向下移动至椎体后方或侧隐窝内,一般在硬膜外也可穿过椎间孔形成椎旁肿块影。

少数突出髓核可突入附近椎体终板海绵状骨髓内,形成椎体边缘黄豆大小压迹即所谓的许莫结节。

2.椎间盘小关节退变椎间盘变性之后,椎间关节异常活动和失稳是其形成主要原因。

早期主要为损伤性滑膜炎,表现为滑膜肿胀、滑膜囊内积液,接着随着滑膜炎反复出现,滑膜分泌功能丧失,关节软骨出现变薄、裂隙和不平整,软骨下松质骨密度增高硬化,关节间隙变窄,小关节边缘骨质增生,形成骨赘,小关节囊因松弛而导致小关节脱位。

3.韧带退变 多为脊椎失稳引起周围韧带受力增加,出现纤维增生、硬化,表现为后纵韧带的纤维增生和肥厚,晚期形成韧带钙化和骨化。

4.脊椎骨骼改变 椎间盘变性可累及相邻椎体,引起骨髓水肿及脂肪沉积。

继发性改变:上述诸结构的退行性变可引起椎管、椎间孔及侧隐窝的继发性狭窄。

椎管狭窄多由椎体后缘及椎板的骨质增生肥大,引起中央性椎管狭窄,而椎小关节增生向椎管内突出,造成侧隐窝狭窄,使椎管横断面呈三叶形。

椎间盘突出时造成腰、颈椎管狭窄的重要原因。

黄韧带肥厚、钙化是造成椎管狭窄的另一个常见原因。

脊柱退行性改变多发生于中年以后,常累及下颈椎、下胸椎及下腰椎。

【临床表现】脊椎退行性疾病发病缓慢,早期一般无明显临床症状,以颈、腰部僵硬或疼痛为主。

当并发椎间盘突出、椎管狭窄及脊椎滑脱时,常有明显相应症状。

1.椎间盘突出(1)颈椎间盘突出或脱出:可引发较明显的临床症状,主要分为三种类型。

①侧方型:以根痛为主,主要表现为颈痛、活动受限、疼痛可放射至肩部和枕部,一侧上肢有多疼痛和麻木感,双侧同时发生者少见,肌力改变常不显著。

②中央型:以颈髓受压力为主要表现,脱出伴颈髓损伤可出现四肢不完全性或完全性瘫,主要表现为四肢活动受限,大小便异常,肌肉痉挛、萎缩,四肢腱反射亢进,病理反射阴性,感觉减退或消失。

③混合型:椎间盘突出位于腹侧和脊神经根间,压迫脊髓和神经根。

两者受累的症状和体征同时出现。

(2)腰椎间盘突出:引发的疼痛与突出的平面有关,腰背痛常为绝大多病人的首发症状,活动时加重,逐渐发展为腿痛。

压迫神经根则出现相应的运动及感觉异常。

2.椎管狭窄临床表现(1)颈椎椎管狭窄:发生在颈椎的椎管狭窄多为颈椎病的表现,轻者以颈部酸、痛、胀及不适感为主,颈部活动受限或被迫体位,重症患者表现为与脊神经根分布相一致的感觉、出现运动及反射障碍。

(2)胸椎椎管狭窄:比较少见,引起脊髓和神经根病变更少见。

(3)腰椎椎管狭窄:发病缓慢,病程较长,多呈反复发作,进行性加重,主要特征是间歇性跛行,慢性反复发作的腰痛、坐骨神经痛,卧床休息症状可缓解,活动后症状可再次加重。

3.小关节面综合征 Ghormley在1933年提出把椎间小关节面退变伴腰腿疼者称为小关节面综合征。

腰骶椎先天结构排列异常或椎间盘退变后所致腰骶椎椎弓关节位置关系的改变均可导致本病。

本病好发于30~40岁,以下腰部疼痛为主要症状,常在前曲或后仰时发生。

往往伴有大腿外侧牵引性疼痛,但无放射性质。

可有局限性压痛,肌肉紧张,腱反射减弱或消失。

4.分期表现 脊柱退变可分为三个阶段。

第一阶段为功能障碍期,发生在15~45岁之间,其特点为椎间盘周边性和放射状撕裂以及关节突的局限性滑膜炎。

这一期患者多表现为腰部疼痛,以钝痛、胀痛为主。

检查可以发现椎间盘膨出甚至突出。

第二阶段为不稳定期,见于35~70岁的患者。

此期患者椎间盘内部撕裂、进行性吸收、关节突关节退变伴有关节囊松弛、半脱位和关节面破坏。

检查可以发现椎间盘突出、脱出,脊柱不稳,椎管狭窄甚至有I度滑脱。

第三期为稳定期,发生在60岁以上的老年人,特点为椎间盘和关节突关节周围出现骨质进行性肥大增生,导致节段性僵硬或明显的强直。

此期患者主要表现为椎管狭窄的症状,脊柱部位疼痛明显、尤以体位变化时疼痛明显,且行走功能明显受到影响、走不到300米即感疼痛难忍,须停下来休息才能部分缓解。

这三个阶段的年龄区分并非绝对的,在许多不正确的姿势、生活习惯及心理状态的影响下,可能有许多相对年轻的患者进入到下一期的病程中。

【并发症】脊柱退变后,小关节增生、韧带肥厚钙化、脊柱失稳及其继发的病理变化,如无菌性炎症、软组织挛缩、肌肉痉挛,脊柱塌陷、侧弯等,都可能对椎管内外神经系统发生不可逆性损伤,将会致慢性腰腿痛,肢体功能障碍,出现跛行,甚至病变以下部位的瘫痪;胸段脊柱退行性变可至肺通气功能障碍;对椎管内外的交感神经造成卡压、粘连、激惹或变性麻痹,由于副交感与交感神经的失调,可引起气管、支气管收缩痉挛、分泌异常等支气管炎症状,而由于上述退变诱因不能解除,以致症状持续呈慢性病变,并随着脊柱退变的加重而加重,进展为慢性阻塞性肺病。

【实验室检查】1.早期病例血尿便常规及一般实验室检查结果常正常。

须做红细胞沉降率、血清碱性磷酸酶、血钙、血磷、氟化物、类风湿因子、康华反应、胶状金试验等化验检查,主要用于对其他疾患的鉴别诊断。

2.应常规检查血糖、尿糖,因后纵韧带骨化患者有时合并糖尿病,未经治疗会增加手术的危险性。

3.脑脊液检查 椎间盘突出患者除中央型引起椎管完全阻塞者可出现蛋白含量增高、潘氏试验及奎氏试验阳性外,通常均属正常。

【其他辅助检查】1.X线检查 脊柱退行性变通常累及颈椎、腰椎、胸椎。

有椎小关节骨质增生、椎管内韧带增厚以及椎间盘病变引起椎管狭窄、椎间孔变小等影像学改变。

脊柱包含有不同类型的关节,如椎间盘和颈椎的钩椎关节是软骨关节,椎间小关节和椎肋关节是滑膜关节,还有韧带和纤维关节。

不同类型的关节其退变也有不同。

椎间盘退变常表现为间盘的萎缩、突出和(或)膨出,可引起椎间隙中度到重度狭窄(图2),甚至出现真空(图3),椎体上下终板硬化和软骨结节。

间盘纤维环退变表现为椎体骨赘形成。

椎体小关节和椎肋关节退变表现为关节间隙狭窄和关节面硬化。

脊柱前纵韧带、后纵韧带及黄韧带退变可表现为韧带增厚和钙化。

脊柱退变以颈椎和腰椎多见(图4),胸椎相对少见。

脊柱退变后可引起脊柱不稳,如侧弯和旋转,退变性椎体滑脱和老年驼背等。

小关节面综合征影像检查应以X线平片与CT检查相结合。

本病下腰部常见,受累关节间隙变窄,上下关节突变尖,关节面增生硬化,脊柱旋转,小关节面与脊柱的角度改变,椎体滑脱。

脊柱退行性变的两种特殊类型:弥漫性特发性骨质增生症(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis,DISH)和后纵韧带骨化(ossification of posterior longitudinal ligament,OPLL)。

DISH的实质是脊柱前纵韧带纤维退变而出现的异位骨化和钙化,但本病的累及范围并不限于脊柱,有时甚至脊柱外的表现更明显。

诊断DISH的标准有四条:①至少在连续4节椎体的前或前外侧面有骨化或钙化;②椎间盘相对完好;③无椎间关节骨性强直,无骶髂关节侵蚀、硬化或骨性融合;④可合并OPLL或椎体后缘增生硬化。