浮游炮战术运用方式的演变

- 格式:doc

- 大小:3.49 KB

- 文档页数:2

:19世纪风帆战舰上的“新技术”(⼋)此⽂转载⾃核动⼒爱胖达⽼师的微博,近期我们会推出⼀系列核动⼒爱胖达⽼师微博⾥关于帆船的系列⽂章,在此特别感谢胖达⽼师的⽆私奉献!!好马配好鞍题图:这是阿喀琉斯号铁甲舰么?@bios45,赐教~。

四个桅杆我记得好像只有她。

1860年勇⼠-⿊王⼦号两艘的改进版铁甲舰,胖达我的新“舰娘”。

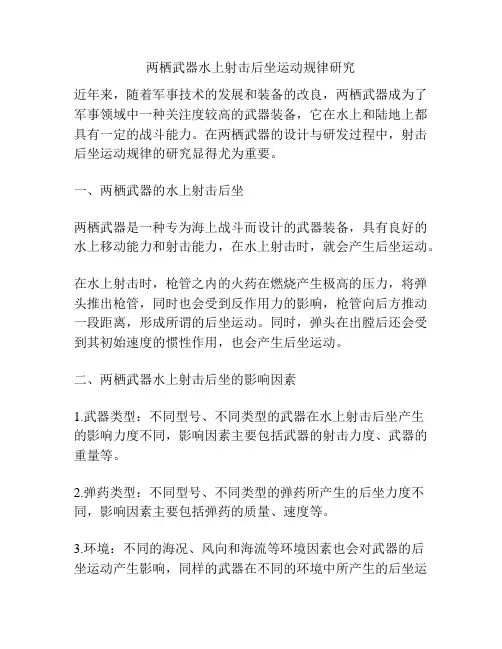

接前⽂:/ttarticle/p/show?id=2309404026078623598562战舰是⽕炮的搭载平台,就像航母是飞机场⼀样。

这是1860标志着铁甲舰时代到来的“勇⼠”号铁甲舰(HMS Warrior),远景可见胜利号在“古代船坞”(Historical Shipyard)⾥。

岸壁旁停靠着45型防空驱逐舰,据说紫苑导弹⼀直没有到位,博主打《兵器》上看到45型在那蒸汽与钢铁技术刚刚开始成熟的1860年,勇⼠号搭载了全世界最强主机,蒸汽航速14节+,顺风机帆并⽤可轻松达到17节,当时最快的蒸汽船,也就是各种明轮通报舰——如前⽂介绍(/ttarticle/p 12、13节。

勇⼠号舷侧炮位还覆盖了4英⼨半厚(⼗多厘⽶)锻铁板,背衬数⼗厘⽶厚的橡⽊,这样的装甲在1860年后的⼏年之内全球都没有⽕炮可以穿透。

勇⼠号的主炮是舷侧数门95英担(四吨半重左右)68磅加时,勇⼠号的爆破弹还可以将炸药替换成熔融铁⽔——勇⼠号上有⼀台蒸汽⿎风的⼤炉⼦,可以花⼀个⼩时的功夫,将300多公⽄铁融化为1800摄⽒度的铁⽔,⾜够灌注30多发8英⼨爆破弹壳,这种“铁⽔弹”(Martin⽕海。

可以说勇⼠号是那个时代的梦幻战舰,⾼速、重甲⽽且搭载当时全球威⼒最⼤的⽕炮,如下图。

但这威⼒最⼤的68磅、95英担炮看着实在是惨点,既然都是蒸汽⼯业时代了,炮架(Gun mount)怎么还是⽊头炮车,⽽且只有俩轮。

俩轮是因为这4吨多的炮实在后座太严重、不易停下,所以取消后轮让炮架直巴掌根本握不过来的⼤粗缆绳“制退索”(Breeching rope, or simply “Breeching”)。

两栖武器水上射击后坐运动规律研究近年来,随着军事技术的发展和装备的改良,两栖武器成为了军事领域中一种关注度较高的武器装备,它在水上和陆地上都具有一定的战斗能力。

在两栖武器的设计与研发过程中,射击后坐运动规律的研究显得尤为重要。

一、两栖武器的水上射击后坐两栖武器是一种专为海上战斗而设计的武器装备,具有良好的水上移动能力和射击能力,在水上射击时,就会产生后坐运动。

在水上射击时,枪管之内的火药在燃烧产生极高的压力,将弹头推出枪管,同时也会受到反作用力的影响,枪管向后方推动一段距离,形成所谓的后坐运动。

同时,弹头在出膛后还会受到其初始速度的惯性作用,也会产生后坐运动。

二、两栖武器水上射击后坐的影响因素1.武器类型:不同型号、不同类型的武器在水上射击后坐产生的影响力度不同,影响因素主要包括武器的射击力度、武器的重量等。

2.弹药类型:不同型号、不同类型的弹药所产生的后坐力度不同,影响因素主要包括弹药的质量、速度等。

3.环境:不同的海况、风向和海流等环境因素也会对武器的后坐运动产生影响,同样的武器在不同的环境中所产生的后坐运动也会不同。

三、两栖武器水上射击后坐运动规律研究两栖武器水上射击后坐运动规律研究是军事科学中的一个重要研究领域,主要目的就是为了探究武器在水上射击过程中产生的后坐运动规律,以期为武器改良提供理论基础。

1.运动规律的刻画:研究人员通过实验、仿真等技术手段,对两栖武器在水上射击过程中所产生的后坐运动进行了系统的刻画,确定了其运动轨迹、速度、加速度等运动规律,为后续研究提供了重要数据支撑。

2.规律的分析与研究:在对运动规律进行刻画之后,研究人员进行了深入的分析和研究,探究武器在水上射击过程中所存在的问题和局限,为武器改良提供思路。

3.规律的优化与改进:在对运动规律进行分析的基础上,研究人员提出了一系列的优化和改进方案,使得两栖武器在水上射击过程中产生的后坐运动得到更好的控制,提高了两栖武器的射击精度和战斗能力,实现了理论和实践的有机融合。

最早的海战“跳帮战”是怎样的第一次世界大战是人类历史上首次在战争中大规模运用科技手段的战争,而海军又是所有军兵种里科技含量最高的一个。

在众多参加过第一次世界大战的海军兵器中,战列舰可谓是当时人类科技与制造业水平的最高代表。

那最早的海战是什么呢?战列舰名称怎么来的呢?以下是小编为你整理的最早的海战和,希望能帮到你。

最早的海战是“跳帮战”一提到海战,人们的脑海中往往会浮现出一队队军舰在海上相互炮击的场面。

其实,这种以火炮射击为主要作战样式,以击沉或击伤对方舰艇为战术目标的海战样式是很晚才出现的。

在人类近两千年的海战历史上,绝大多数时间里主流的作战样式是“跳帮战”,也就是战斗双方的船舰相互追逐、相互接近。

当两舰船舷相接的时候,进攻方的战士会跳上对方船舰的甲板,用近战武器消灭对方的有生力量。

敌舰沉没往往只是战斗的副产品,多数情况下,虏获敌船才是真正的作战目标。

近代以来,用于远洋运输的大型帆船上开始配备枪炮武器,但是由于早期枪炮射程有限,再加上船只在海上航行中的颠簸导致枪炮无法有效瞄准,因而,在相当长的时期内,枪炮在海战中的威慑作用远大于实际意义。

“跳帮战”仍然是最基本的海军战术。

这种情况直到1588年格瑞福兰海战后才彻底改变。

当时,西班牙国王派出号称“无敌舰队”的庞大武装船队进攻英格兰,结果遭到由法兰西斯·德雷克率领的英格兰舰队的沉重打击。

最终令西班牙永远失去了海上霸主的地位。

而这次海战也彻底终结了“跳帮战”的主导地位,此后,击沉敌舰成为了最基本的海军战术目标。

战列舰名称源自队形为了有效实现击沉敌舰这一战术目标,从17世纪开始,世界上的主要海军国家开始有意识地建造风帆战列舰。

这种战舰以大型木质帆船为基础,主要武器为火炮,安装于低层甲板,与龙骨成直角,通过舷侧炮眼向外开火。

19世纪初,典型的风帆战列舰配备有两层或三层火炮甲板,装有50门以上甚至上百门各种口径的火炮。

其中,最常见的是装有74门火炮的船型,排水量达1630吨,船员700名,可进行越洋海战。

鱼雷是何时发明的原理鱼雷是一种水下自动导航武器,用于攻击水面舰艇和潜艇。

它是通过水下推进装置进行推进,并通过内置的导航系统进行自动导航和目标追踪。

鱼雷的发明可以追溯到19世纪初,其原理和技术逐渐发展和改进,成为现代海战中重要的武器之一。

鱼雷的发明可以追溯到1804年,当时美国人罗伯特·弗尔顿设计了一种称为“鱼雷”的水下爆炸装置,用于攻击英国的舰队。

然而,这种早期的鱼雷并不是真正意义上的自动导航武器,它需要由人工操作进行引爆。

真正的自动导航鱼雷的发明要追溯到19世纪中叶。

1850年代,法国工程师罗贝尔·白朗宁(Robert Whitehead)发明了第一种真正的自动导航鱼雷。

白朗宁的鱼雷采用了蒸汽推进系统和陀螺仪导航系统,能够在水下自主导航和追踪目标。

这种鱼雷的原理是利用蒸汽推进装置产生推力,通过陀螺仪控制航向和深度,从而实现自动导航和目标追踪。

白朗宁的鱼雷在1866年首次投入使用,并在1870年代得到广泛应用。

它的出现引起了各国海军的关注和研究,鱼雷成为了海战中重要的武器之一。

随着技术的进步,鱼雷的性能和功能不断改进,成为了更加强大和可靠的武器系统。

20世纪初,鱼雷的原理和技术得到了进一步的发展和改进。

首先是推进系统的改进,从蒸汽推进转变为电力推进。

电力推进系统使得鱼雷的速度和航程得到了显著提高,增强了其攻击能力。

其次是导航系统的改进,从陀螺仪导航转变为声纳导航。

声纳导航系统能够通过声波探测和追踪目标,提高了鱼雷的精确度和命中率。

在第二次世界大战期间,鱼雷得到了广泛应用,并在海战中发挥了重要作用。

各国海军纷纷研发和使用各种类型的鱼雷,包括鱼雷炸弹、鱼雷鱼、鱼雷导弹等。

鱼雷的原理和技术也得到了进一步的改进,包括推进系统、导航系统、引爆系统等方面的改进。

随着科技的不断进步,鱼雷的原理和技术也在不断发展和改进。

现代鱼雷采用了先进的推进系统、导航系统和引爆系统,具有更高的速度、更远的航程和更强的攻击能力。

hg牛高达浮游炮说明书HG牛高达浮游炮是一款用于模型制作的机械武器,适用于高达系列模型的配件,能够为模型增添精彩的战斗场景。

以下是对HG牛高达浮游炮的相关参考内容的描述。

1. 浮游炮外观:HG牛高达浮游炮的外观设计精细,采用高达系列中典型的机械风格。

通常为黑色或银色的外壳,注重细节的表现,有着流线型的造型和锋利的棱角。

浮游炮通常由多个组件构成,包括主炮、连接装置、动力设备等。

2. 主要功能:HG牛高达浮游炮是一种远程攻击武器,具备强大的火力和射程。

它能够为高达系列模型提供大范围的打击能力,在模型制作中起到了重要的战术作用。

一些浮游炮还可以进行多角度的旋转和调整,增加了模型布局的多样性。

3. 使用方法:HG牛高达浮游炮是可以手动安装在高达模型上的配件。

通常,用户需要将主炮通过连接装置固定在高达模型的背部或侧面,然后进行调整和定位,确保能够尽可能准确地瞄准目标。

一些浮游炮还具备自动旋转和瞄准的功能,用户可以通过按键或开关进行控制。

4. 注意事项:在使用HG牛高达浮游炮时,需要注意以下几点。

首先,确保浮游炮和高达模型之间的连接牢固可靠,以免在操作过程中意外脱落。

其次,使用浮游炮时要避免过度用力,以免损坏模型或配件。

最后,在使用浮游炮进行模型展示时,要避免将其暴露在阳光或高温环境中,避免配件发生变形或者褪色。

5. 维护保养:为了保持HG牛高达浮游炮的良好状态,需要进行一定的维护保养工作。

首先,使用后要将浮游炮进行清洁,可以使用柔软的毛刷或者湿布进行轻轻擦拭。

其次,避免将浮游炮长时间暴露在湿气或者尘土中,可以将其放置在干燥通风的环境中。

另外,如果发现浮游炮上有零件松动或者损坏的情况,可以及时使用胶水或者胶带进行修复。

总结起来,HG牛高达浮游炮是一款精细制作的机械武器配件,具备强大的远程攻击能力。

使用时需要注意连接的稳固性和动作的轻柔,同时也需要进行适当的维护保养。

它为高达系列模型制作者提供了丰富的战斗场景,提升了模型的可展示性和观赏性。

国家海洋博物馆寻宝记(三)作者:来源:《百科探秘·海底世界》2016年第04期大家都知道,炮是一种常规武器。

可是在古代,炮被写作“孢”,这是为什么呢?原来,古代的炮最早是用机械发射石头的,有些像玩具弹弓的放大版。

可是自从中国人创造性地将火药应用于军事后,“孢”因技术的革新而变为炮。

北宋的时候,我国就有将火药用于军事的记载了。

据说,杨家将在与辽国的战争中就使用了攻击性的“火器”。

到了元代,改用火药发射铁弹丸的火炮开始普遍用于军事。

明代时,中央政府在各地设置军械制造机构,统一铸造火炮,用于边塞、海岸防御,“大炮筒”就是这个时期代表性的官制火炮。

大炮筒,是元末明初对大型火铳的称呼,因其炮口像碗,也称碗口炮。

国家海洋博物馆收藏的这门炮炮身铭文:“鹰扬卫鹰字叁号大孢筒重壹佰伍斤洪武五年九月吉日宝源局造”。

“鹰扬卫”是明太祖朱元璋创建禁卫军、确立兵制体系所设。

朱元璋于洪武十五年改设护卫亲军上十二卫,这是明代锦衣卫之前身,其中就包括鹰扬卫。

“鹰字叁号”即鹰扬卫专属配备的碗口炮编号,说明该炮为早期物品。

“重壹佰伍斤”,明代一斤为16两,即600克;壹佰伍斤为63000克,折合现在为126斤。

鹰扬卫大炮筒是目前仅见的明代鹰扬卫实物,也是目前存世仅见的明代最早的有铭文的“大炮筒”。

值得一提的是,明代众多史籍和出土文物中都提到了鹰扬卫的名字。

据明代官修史书《明实录》记载:“洪武九年八月,迁鹰扬卫指挥同知刘成为海州卫指挥同知。

”海州即现在的连云港,是明代的海防重镇。

1374年,倭寇袭击海州,当时的守将何达率兵英勇抵抗,杀敌24人。

在激烈战斗中,作为守城利器的大炮发挥了重大的作用。

此外,鹰扬卫也与郑和下西洋史迹有关。

南京市博物馆馆藏的一块墓志铭中提到:南京鹰扬卫指挥使陈君暹,继承父亲随郑和下西洋的功劳,升鹰扬卫指挥使。

通过《明实录》和相关墓志铭的记载可以知道,无论是在炮火连天的城头,还是在波涛汹涌的巨船上,大炮筒都是明军将士克敌制胜的好帮手。

潜艇上的炮怎么操作方法

潜艇上的炮一般是指鱼雷发射装置,操作方法如下:

1. 确定目标:潜艇上的炮主要用于打击水面目标,因此需要确定目标的位置和距离。

2. 预瞄炮的方向和角度:根据目标位置和距离,预先计算出炮的方向和角度。

3. 准备鱼雷:装填合适的鱼雷,并确保其安全和完好。

4. 瞄准目标:通过炮台上的瞄准器或潜望镜,准确瞄准目标。

5. 调整炮的角度:根据目标距离和速度,调整炮的角度,以确保鱼雷能够命中目标。

6. 射击:通过控制装置,按下发射按钮或拨动开关,发射鱼雷。

7. 监视:在鱼雷发射后,密切监视目标的动向和鱼雷的轨迹,以便进行调整或重新攻击。

需要注意的是,每种潜艇和炮的操作方法可能会有所不同,具体操作以潜艇的使用手册或训练教材为准。

火炮在海上战争中的作用火炮是一种远程攻击武器,其在海上战争中发挥着重要的作用。

这种强大的火力威力使得海上舰队能够有效地打击敌方目标,保护自己的利益。

本文将探讨火炮在海上战争中的作用,并阐述其对战争结果的重要性。

一、火炮的威力火炮在海上战争中的主要作用是提供强大的火力支持。

与其他远程武器相比,火炮具有威力更强大、射程更远的特点。

海上舰队可以通过使用火炮,在远距离内精确地打击敌方的舰艇、港口和沿海设施等目标。

火炮的威力可以快速破坏敌方的防线,对其进行有效的打击,使敌方陷入被动地位。

二、火炮对海上战争的影响在海上战争中,火炮起到了至关重要的作用,对战争的结果产生了深远的影响。

首先,火炮能够有效地打击敌方舰艇,破坏其战斗能力。

这使得海上舰队能够在战争中处于优势地位,掌握主动权。

其次,火炮的威力还可以迅速压制敌方防御火力,确保自己的舰艇和士兵安全。

火炮的存在使得敌方不敢轻易接近,从而为我方提供了一定的保护。

此外,火炮还能够破坏敌人的港口和沿海设施,影响敌方的后勤供应和物资储备,从而削弱其战斗力。

三、火炮对战争结果的重要性火炮在海上战争中对战争结果的贡献不可忽视。

它的存在和运用可以直接影响战争的进程和结果。

一方面,拥有强大火力的一方可以有效地压制对手,并迅速取得优势。

另一方面,缺乏有效火力支持的一方则容易受到对手的打击,无法有效抵抗。

因此,拥有更多、更强的火炮将有利于取得胜利。

火炮的存在也会让敌方产生心理上的恐惧和压力,削弱其战斗士气,增加我方的战争胜算。

四、火炮技术的进步随着科技的不断发展,火炮技术也在不断进步。

通过使用先进的火炮系统,海上舰队可以在战争中获得更大的优势。

这些先进的火炮系统具有更高的射程、更准确的打击能力和更快的射速,使得海上舰队能够以更有效的方式打击敌方。

同时,火炮系统的自动化和智能化也大大提高了其使用的便利性和作战效能。

总结起来,火炮在海上战争中发挥着重要的作用。

其提供的强大的威力和远程打击能力,保护了海上舰队的利益,使得战争中的我方处于有利地位。

水面舰反鱼雷技术及发展趋势分析【摘要】介绍了现代水面舰艇主要反鱼雷技术,对其软、硬杀伤手段分别进行了特点分析,对近年来各军事强国采用的反鱼雷新技术做了简要概述。

针对鱼雷技术的不断发展及反鱼雷技术的局限性,从不同角度提出了改进的途径。

【关键词】反辐射导弹;雷达;导引头;复合制导技术水面舰艇是当今及未来海战场的主战兵力。

随着鱼雷技术的不断发展,鱼雷对水面舰艇的威胁越来越大,已成为制约水面舰艇发展的重要因素之一。

随着鱼雷技术的不断进步,各国海军研制的反鱼雷技术也在不断向前发展,目前已形成了比较完善的反鱼雷防御系统[1][2]。

反鱼雷技术可分为两类:一是被动防御;二是主动进攻。

被动防御主要是通过在舰艇上涂层、贴片、敷设橡胶等措施来降低舰艇的噪音,使舰艇隐身,以减小敌方声自导鱼雷的自导作用距离,从而达到减少被声自导鱼雷命中的目的。

个别舰艇还进行了消磁处理,用以导致磁或电磁引信鱼雷失效。

主动防御又可分为战术防御和器材对抗防御。

战术防御主要通过改变舰艇的航向、航速及航深(用于潜艇)的方法来规避直航鱼雷的攻击或自导鱼雷的探测,从而达到避开被敌方鱼雷击中的目的。

器材对抗措施包括软对抗和硬杀伤两种[3]。

软对抗主要是通过采用各种诱饵、干扰器和气幕弹等,使来袭鱼雷跟踪或攻击假目标,或偏离航向、迷航、消耗鱼雷的动力,造成鱼雷攻击失效。

硬杀伤主要是使用反鱼雷浮标、反鱼雷深弹(炸弹)、反鱼雷水雷、反鱼雷鱼雷等,对来袭鱼雷进行拦截、摧毁或使其失去战斗力。

一、软对抗手段现代鱼雷具有自动航行、自动寻找、自动跟踪和自动攻击的能力,就是不折不扣的“水下导弹”。

为了应对现代鱼雷带来的巨大威胁,随之出现了各种模式的水声对抗器材,包括干扰器、气幕弹和诱饵。

按作用类型,可将上述器材分为抑制和诱骗两种。

抑制就是降低或破坏对方的探测能力。

如噪声干扰仪,可以发出强烈噪音,覆盖一定的频段,掩蔽被探测的目标信号;或对准探测设备的频道,使之饱和;或发出扫频干扰信号,间歇地进入对方频道,破坏其接收效果。

水声对抗及发展简史1776年7月4日,美国人戴维特.布什内尔利用自己制造的“海龟号”对企图侵占纽约的英国水面舰艇成功地进行了袭击,从而揭开了水下战斗的序幕。

这是潜艇,它可以在需要的时候沉入水面以下。

目前,下沉最深的潜艇可以潜入水下600米,由于它的隐秘性,令对手防不胜防。

第一次世界大战,潜艇得到了广泛地应用,并取得了辉煌的战绩。

据统计,大战期间,各国潜艇共击沉192艘战斗舰艇,运输船约6000艘。

特别是德国在1917年2月发动的无限制潜艇战中,德国海军投入了大约100多艘潜艇,仅英国就损失了169艘商船,而造船厂补充的船只远远跟不上被德国潜艇击沉的船只的数量,这一点几乎使英国被迫求和。

第二次世界大战,潜艇在技术性能和海战战术等方面均有了很大的改进和发展。

战争初期,德国潜艇不仅袭击军舰,而且还疯狂地攻击商船。

仅1939年9月,德国潜艇共击沉同盟国和中立国的船只41艘,15.4万吨。

到年底,德国潜艇击沉的船只已达114艘,总吨位达42万吨以上。

对盟国的海上运输生命线构成了极大的威胁。

为了使航行在生命线上的舰艇和商船不受德国潜艇的攻击,从一战开始,英国人就绞尽脑汁,研制发现潜艇的设备,并在1917年研制出可以接收1500米处潜艇反射信号的新仪器。

这可以说是现代主动式声纳的雏形。

用于探测的声纳一般分为二类:一类叫做主动声纳,也叫做回声声纳。

它由发射器发射具有特定波形的声信号,声音在水体中进行传播,遇到目标产生反射回波,接收器接收回波信号并进行处理,就可以得到这个目标的信息;另一类叫做被动声纳,也称做噪声声纳。

它本身不发射声波,只是接收水中目标所辐射的噪声信号,并通过处理来得到这个目标的信息。

30年代,为了对付潜艇的攻击,盟国海军已经大量地装备了声纳。

在第二次世界大战中,随着战争的进行,各海军强国在声纳方面的研究投入了大量的人力物力,使声纳的质量有了明显的提高,并最终成为盟国海军攻击德国潜艇的一张王牌。

1943年5月第一个周末,德军派出36艘潜艇,企图截杀盟国东行的HX—237快速护航运输队和SC—129慢速护航运输队。

水底世界的杀手——水雷又其改进为触线漂雷,这是世界上最早的触发漂雷。

水雷口的英国军舰,把火药和机械击引信装在小啤酒桶里制成水雷,顺流漂下。

当时虽然没有碰上军舰,但在被英军水兵捞起时突然爆炸,造成伤亡,史称“小桶战争”。

后来,美国发明家富尔顿又发明了一种新型水雷——触发锚雷。

它由锚链拴在水下,表面装有5个羊角似的触角。

当船只碰弯触角时,触角内电池和雷管之间的电路就会接通,水雷随机爆炸。

19世纪中期,俄国人亚图比发明了电解液触发锚雷。

在1854~1856年的克里米亚战争中,沙皇俄国曾将这种触发锚雷应用于港湾防御战中。

水雷的发展历程在第一和第二次世界大战中,水雷的使用达到高峰,各国共布设了110万枚水雷,炸沉艇船3700余艘。

在现代海战中,水雷是不可缺少的武器。

一枚所费无几的老式水雷就是足以致一艘造价数千万乃至上亿美元的现代化军舰于死地。

除了大量使用锚雷外,还出现了新型的非触发水雷,如磁感应水雷、音响水雷;战争后期又出现了水压水雷。

在各种非触发水雷中,磁性水雷是最早诞生的一种。

雷上装有磁接收器,可感应在一定距离内通过的舰船的磁场。

世界上最早的磁性水雷是由德国在第二次世界大战前夕首先研制成功的。

由于磁性水雷爆炸不需要舰艇直接触碰到水雷的雷体,因此可以布设在适当水深处或水底,大大提高了水雷的威力和隐蔽性。

现代布雷方式以潜艇布雷最为隐蔽,为此很多国家都研制了能穿越敌方防潜设施的潜布自航水雷。

所谓自航,就是布雷潜艇可在距离预定布雷水域10千米以外,将水雷从潜艇的鱼雷管中发射出去,利用水雷自身的动力装置航行一段距离后,到达预定水域。

目前世界最为著名的自航水雷是美国的MK67。

船艇世界动自行冲向敌舰。

人们称这种活动的水雷为鱼雷。

“鱼雷艇”因此而得名。

最早出现的鱼雷艇,最大航速不超过10节。

鱼雷被拖带在艇尾,接近敌舰后,艇上人员就把鱼雷脱钩堕入水中,艇立即转弯循逃,而鱼雷则沿着直线方向冲向敌舰。

后来由于摩托赛艇速度纪录不断刷新,鱼雷艇迅速采用了摩托赛艇的技术,艇速有了迅速提高。

发射鱼雷的方法也改进为从两舷向外侧抛下的形式,逐步形成了现代的鱼雷快艇。

同时,鱼雷的速度和威力不断增世 界 的 高 速 艇高速艇设计连载四●朱珉虎1 从水雷艇到导弹快艇——军用高速艇发展史1.1 鱼雷艇的创始早在第一次世界大战之前,就出现了水雷艇。

作战时,它们被从大舰上放下,利用夜幕等有利条件隐蔽地接近敌舰,利用水雷或撑杆炸药包炸毁敌舰。

这种战术一经出现,就在实战中获得了数次成功,立即被各国海军界所重视。

因当时使用的主要武器为水雷,故有“水雷艇”之称。

后来将水雷加以改进,装上发动机,使其能在水中行强,即使是几万吨级的大型军舰,命中四个鱼雷后也要沉没。

因此,造价低廉的鱼雷快艇一度成为大型军舰的致命威胁。

第一次世界大战期间,英国、意大利和德国都相继制造了鱼雷快艇。

英国的称为“沿海摩托艇”(CMB);意大利的称为“摩托反潜艇”(MAS);德国的称为“轻型高速摩托艇”(LSM)。

其主要战术技术性能数据见表1。

1.2 CMB英国最初的CMB排水量只有4.3吨。

当初的想法是:这种小艇由高速艇的门类很多。

本文主要涉及以水面滑行原理为主的高速小艇,包括游艇、高速援救艇、巡逻艇、鱼雷艇、导弹快艇等实用艇的设计。

世界的高速艇精彩缤纷,在各个不同的历史时期,它所担负的使命也不同。

随着技术的进步,高速艇的形状、装备、动力和推进方式、以及设计理念都在演变中。

让我们回顾一下它的发展历程,了解各个时期的优秀艇型,从中启迪我们的设计灵感。

船艇世界大军舰携带至目的地,从军舰上吊下来待机进行突然袭击。

当时轻巡洋舰吊杆的起重能力只有4.3吨,因此艇的排水量受到限制。

一代海上霸主——战列舰发表于:2008年6月27日 21时28分28秒来源:阅读(0)评论(0) 举报本文链接:/121031728/blog/1214573308[顶]一代海上霸主——战列舰1992年3月31日,是世人未曾留意的普通一天,但它却是世界海军史上的一个特殊日子。

就在这一天,美国海军宣布“密苏里”号战列舰退役。

曾经在几个世纪的漫长岁月里主宰辽阔海洋的一代海上霸主暨一个著名的舰种,自此就从我们这个星球的海洋上彻底功成身退了。

战列舰(BATTLE SHIP),也称为战斗舰,是一种以大口径舰炮为主要武器,具有很强的装甲防护能力和较强的突击威力,承担远洋作战任务的大型水面作战舰艇。

在第二次世界大战结束前的若干世纪里,战列舰曾经雄霸海洋世界,独领一代兰色风骚,是海军舰队不可或缺的中坚力量。

战列线战术的产物早在公元前5世纪前后,在中国和欧洲等处,就发生了最早的水(海)战。

当时的海军在作战中使用的是装有舰艏冲角的木质桨船和各种冷兵器以及投掷器。

交战双方的舰队首先是各自排成单列横阵或多列横阵,用投掷器和弓弩等进行一定距离的对射,然后进行撞击战和接舷战。

这种战法一直持续沿用到17世纪之前,并没有发生质的变化。

自14世纪中叶开始,海军战舰在两舷逐渐配置了滑膛炮,使海战的战法随之产生一些变化,即交战双方的舰队首先在有效射程内进行舷侧方向的舰炮对射;如果炮战不能解决战斗,双方再以撞击战或接舷战来决定胜负。

到17世纪时,舷炮战战术成为海军舰队在海战中的主要战法。

18世纪以后,随着木质风帆战舰操纵性能的改善、战舰排水量的增大和大口径火炮在战舰上的普遍配置,海军作战的舷炮战战术发展成为比较稳定的战列线战术,即交战双方的舰队在海战中各自排成单列纵队的战列线,进行同向异舷或异向同舷的舷侧方向火炮对射。

于是,在这种战列线战术中使用的拥有80门以上火炮的大型军舰得名为战列舰。

到19世纪中期时,最大的风帆战列舰其排水量可达4000吨,配置火炮多达130门,通常建有三根高大的桅杆,航行在海面上非常威武壮观。

乱石穿空焕烟霞作者:俞敏来源:《航空世界》2016年第04期战争需要从百年前空中格斗与拦截登上人类战争舞台以来,具备精确命中能力的机载武器就一直是各国空军追求的核心目标,在雷达设备没有搬上飞机之前,目视瞄准与多门航炮(或机枪)齐射是唯一的作战手段,制导武器在英国的出现可以追溯到19世纪末,澳大利亚钟表匠路易·布莱南(Louis Brennan)研发的线导鱼雷首先被用于海军岸防部队,但空空领域的应用则要迟至一战时期。

当时英国空军的BE.2和BE.12曾装备一种由娄教授(Prof A M Low)研发的名叫“范保罗炸钩”的特种武器,用以对付翩然来袭的德国齐柏林飞艇,基本原理就是先抛出带有爆炸物的装置“钩住”飞艇,然后再启动爆炸。

不过这样的飞爪暗器首先需要载机占据高度优势,利用重力转换而成的速度完成投放,而当时的双翼战斗机爬升太慢,还没等飞到足够高度,齐柏林早已逃之夭夭。

后来娄教授又根据空军的需求,改造了一架通过地面无线电遥控的卢思顿·普罗克托AT单翼机(由当时的新秀设计师佛兰德设计),该机机身上带有爆炸物,可以在探照灯引导下,对飞临伦敦上空的齐柏林进行打击。

很可惜AT飞机的演示令人失望,随之下马,不过娄教授的研究成果没有就此尘封,后来又在此基础上搞了一个无线电控制火箭(与人合作),海军看中了其内在价值,认为可以用在远程轰炸方面。

总之随着一战结束各国进入各自的军备休整期,大规模的空中飞机搏杀暂时不会出现,英国的空空制导武器研制步入低谷,但出于对德国轰炸的固有恐惧,从20世纪30年代开始,地面防空武器的研制却相对活跃起来。

不过和今天的人们想象得不太一样,1935年11月出现的一种叫做公羊的防空武器实际上和早期的AT遥控飞机颇有渊源,实际上就是后者的放大版(装有罗罗公司“茶隼”发动机),只不过是靠盘旋空中的两架飞机对其实现遥控的。

跟在公羊后面的飞机叫“牧羊人”,负责调整公羊的航向和俯仰,另一架飞机叫做“侧卫”,与敌方编队保持安全距离内的横向垂直飞行,由它负责将公羊逐步向敌机编队中心“牵引”,并最终在理想的位置引爆机上搭载的500磅(约227千克)炸药。

8561水上漂战法公式在军事领域中,水上作战是一种非常重要的战术。

水面作战具有难以预测的环境因素,因此,许多军事组织都需要掌握水上漂战法公式,以便在水上作战中取得胜利。

在这篇文章中,我们将讨论水上漂战法公式的重要性以及如何应用它来实现战术目标。

水上漂战法公式的重要性水上漂战法公式是一种基于水力学和物理学原理的数学公式,它可以帮助军事组织计算船只在水上的漂移速度、漂移方向以及漂移距离。

在水上作战中,水的流动、风向、潮汐等环境因素都会影响船只的漂移方向和速度,因此,掌握水上漂战法公式可以帮助军事组织有效地规划和执行作战计划。

水上漂战法公式的应用水上漂战法公式可以应用于许多不同的水上作战场景,例如: 1. 攻击敌方船只:在攻击敌方船只时,水上漂战法公式可以帮助军事组织计算出自己的船只应该如何漂移才能最大程度地避开敌方船只的攻击,并在最短时间内接近敌方船只。

2. 避免敌方攻击:在遭受敌方攻击时,水上漂战法公式可以帮助军事组织计算出自己的船只应该如何漂移才能最大程度地避开敌方船只的攻击,并在最短时间内逃离敌方攻击范围。

3. 掩护行动:在掩护行动中,水上漂战法公式可以帮助军事组织计算出自己的船只应该如何漂移才能最大程度地遮掩其他船只的移动,并在最短时间内完成掩护行动。

4. 漂移破坏:在执行漂移破坏任务时,水上漂战法公式可以帮助军事组织计算出自己的船只应该如何漂移才能最大程度地接近目标,并在最短时间内完成破坏任务。

水上漂战法公式的计算公式水上漂战法公式的计算公式相对复杂,需要掌握一定的水力学和物理学知识。

以下是水上漂战法公式的基本计算公式:漂移速度=(水流速度+风速度)×cos(风向与船首方向之间的夹角)漂移方向=风向+cos-1(漂移速度/(水流速度+风速度))漂移距离=漂移速度×时间在计算漂移速度时,需要考虑到水流速度和风速度的影响,并根据风向和船首方向之间的夹角计算cos值。

在计算漂移方向时,需要考虑到风向和漂移速度的影响,并计算cos-1值。

历久弥新话水雷

王伟

【期刊名称】《国防》

【年(卷),期】2002(0)11

【摘要】水雷的历史可追溯到16世纪中叶的中国。

当时,以绳索为碰线的“水底鸣雷”着实让入侵的倭寇尝到了苦头。

1777年12月,美国人D·布会内尔用小桶

制成漂雷攻击大英舰队,成就了历史上著名的“小桶战争”。

第一次世界大战期问,各国布设的31万枚水雷炸沉舰船近千艘。

第二次世界大战期间,各国布设的水雷多达80万枚,毁伤舰船2700艘。

特别是1945年,美国为了尽快结束对日作战,出动飞机1400多架次.共布设1-2万多枚沉底雷,封锁日本本土,炸毁日本舰船670艘,成功上演了一场导致日本海运交通停顿、工业减产2/3、几百万人挨饿

的“饥饿战役”。

海湾战争中,伊拉克布设在波斯湾北部

【总页数】2页(P58-59)

【作者】王伟

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】TJ61

【相关文献】

1.历久弥新话“灯具”

2.历久弥新话罐头

3.历久弥新话墙纸

4.历久弥新话兵棋

5.历久弥新话“屏风”

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浮游炮相信是大家很熟悉的东西,正式的名称是远隔制导攻击单位,最早的无线远隔单位是MAN-08艾尔梅斯上的BIT,一年战争时由弗拉那冈研究所开发的NT 用远隔制导兵器(同期开发的还有同样为NT专用的线控制导兵器)。

在所罗门之战以后首次投入实战,在米诺夫斯基粒子彻底毁掉现代战争方式的情况下实现了超视距打击的壮举,摧毁了联邦军相当数量的战舰。

创下了米诺夫斯基粒子环境下的超视距作战方式,同时也在人们心中留下了无线远隔知道单位既是用来进行超视距打击的印象。

一年战争后,逃往AXIS的吉恩NT研究所人员继续着NT用远隔制导武器的研究,对BIT进行了小型化的改进,成为了可以搭载在MS上的武装,也就我们常说的浮游炮(funnel),它更加小巧但更加精密。

AMX-004卡碧尼成为第一台可以进行超视距打击的MS,从此之后发展出各种各样型号的NT专用MS,伴随着强化人技术的完善,战场似乎在向米诺夫斯基粒子出现前的情况发展。

然而,情况真的是这样的吗?伴随着浮游炮的小型化,浮游炮的战术运用方式却向着预想不到的方向发展。

原作为超视距打击的浮游炮在小型化以后出现了非常致命的弱点:体积缩小后,续航力大幅度下降,为了可以飞行预期的距离,它不得不避免不规则飞行,尽量减少轨道修正,这几乎和直线飞行的导弹没什么区别(有人说导弹需要MS的传达器,浮游炮可以攻击MS搜索范围以外的区域,但这是NT的感应所至,当NT感应到远方的东西,用别的武器同样可以攻击),也使比BIT更加精密的动作毫无用武之地。

然而最重要的还是攻击力的大幅度下降,对于浮游炮来说,使用MEGA粒子束武器是制式装备(虽然也有装机枪的),但是体积大大缩小后的浮游炮所能提供的攻击力对于战舰甚至MS来说都实在是杯水车薪。

因此使用浮游炮进行超视距打击是一种非常尴尬的局面,辛辛苦苦几乎是靠惯性飞来的浮游炮很容易被拦截,而它对战舰的伤害却又像蚊子咬,如果对付护航的MS,已经没有什么动力的浮游炮更是难以保证命中率。

虽然有人想过办法延长续航力(比如AMX-015盖尔马克的子母浮游炮),但是攻击力贫弱仍然是浮游炮最大的制约。

这种情况下,NT们在使用浮游炮时不得不想另外的用途,这就是著名的“全方位攻击”。

小型化的浮游炮有着相当好的灵敏度,可以对NT的感应瞬间作出反应,因此在MS的缠斗中,浮游炮无疑使主人多了N双手,可以从各个方向同时向敌方发动攻击,它本身虽然不能使对方受致命打击,但是却有着惊人的牵制能力,当全方位攻击发动时,对方会忙于对付浮游炮的攻击而被MS直接击破。

而且浮游炮精准的攻击更可以直击对方的薄弱环节(比如关节),直接使对方失去战斗力。

例子相信大家都很熟,哈曼被夏亚压制住的情况下,一轮全方位攻击就使百式断手断脚失去了战斗力,邱尼利用浮游炮牵制LB杂兵,瞬间消灭一个小队(还用来对付核导弹,划算),而夏亚和阿姆罗单挑时浮游炮更是成了对付对方浮游炮的手段。

因此,我们可以发现,远隔制导武器在发展的同时造成了战术运用上的改变,从原来用于超视距打击渐渐变成了全方位打击,而这个全方位打击,正是它的同胞兄弟线控炮的发展初衷。

我们回头再来看线控炮,线控炮原来同样只NT专用的武器,由于它有一条尾巴的限制,无法进行

长距离攻击,但是正是这条线可以使它不用顾及能量问题,因此它的发展初衷一开始就是为了中近距离缠斗时出其不意的全方位攻击。

原本是弗拉那冈两套NT专用武器的运用方式,在后来发展过程中,不知不觉中成了作用相同的东西,而随着计算机模拟技术的发展,线控炮渐渐变成了普通人也能使用的全方位攻击武器,因此原来战术运用上的不同变成了操作运用上的不同,不能不说是浮游炮的悲哀(虽然浮游炮比线控炮灵敏得多,可同时发动攻击的方位也比线控炮多)。

米诺夫斯基成功封杀了现代战争规则,浮游炮的出现并没有改变什么。

虽然后来有人一直在尝试超视距的研究发展,比如阿那海姆开发的NT制导导弹,它非常成功的改进了浮游炮的缺点,牺牲了灵敏性换取续航力,更使用了导弹的方式增加攻击力(虽然无法回收,但是要比浮游炮不痛不痒的攻击有效率得多,而且作为导弹,可以换装各种弹头是最大的优点),实现了真正的MS用超视距打击能力,但最终还是由于这样那样的原因没有继续发展(最主要还是NT本身就是稀有产物)。

完全的超视距打击在UC世纪成为历史…………。