生态学实验课程教学大纲

- 格式:docx

- 大小:34.02 KB

- 文档页数:8

实践教学的内容1.实践教学大纲生态学野外实习属于实践性课程,学生应在修完生态学以及环境科学等相关课程的基础上,参加本实习。

本实习课程主要包括生态学中有关种群、群落和生态系统部分的内容,此外还包括部分生物学基础、自然地理(土壤部分)和环境教育的内容。

本实践实习在有关理论课程学习的基础上,实地学习有关生态学研究的野外调查、实验以及有关数据的处理总结方法,进而完成实习报告、研究论文的编写。

通过本实习,将使学生掌握基本的生态学野外调查方法,以及与此有关的生物学基础、自然地理和环境教育的野外工作技能。

同时可以结合环境科学专业背景,将在实践实习中学得的专业知识运用到今后的具体工作中(如生态市、生态乡镇的评价、规划与建设中)。

实践项目内容1:生境选择与生态因子的测定环境是由许多生态因子组合起来的综合体。

各单因子之间不是孤立的,而是相互联系,相互制约的。

环境中任何一个因子的变化必将引起其它因子不同程度的变化,并对生物起着综合的生态作用。

在不同的生态环境地段,了解环境因子及其变化趋势,加深对生态因子相互联系规律的认识。

选择不同地段让学生进行实际操作测定,比较不同群落小气候的差异。

通过实验让学生了解生态因子的相互作用、相互联系的规律,学会一些常用小气候测定仪,具体基本内容如下:(1)太阳辐射、风速,风向观、空气湿度的观测记录(辐射仪,照度计、通风干湿表等小型仪器观测使用)及小气候综合观测站。

(2)空气温度、土壤温度测量、降雨观测记录(时间待定)、罗盘,海拔表、手持GPS的使用(不同群落土壤表层温度计,土壤深层温度计,最高温度计,最低温度计等安装方法及观测)。

实践项目内容2:生物取样技术通过本实验教学,让学生对自然生态环境有个亲历感受,从植物、动物(包括水体动物、土壤动物)等方面了解生物野外调查常用的几种方法。

在植物群落的调查中,需要掌握最小样方面积,掌握乔、灌、草不同植物群落的样方、样线、无样方技术的调查操作和统计。

《生态学》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程名称:生态学2、课程类别:专业基础课3、课程学分:_____4、课程总学时:_____5、适用专业:_____二、课程的性质、目的与任务(一)课程性质生态学是研究生物与环境相互关系的科学,是一门综合性很强的交叉学科。

(二)课程目的通过本课程的学习,使学生掌握生态学的基本概念、基本原理和基本方法,了解生态学研究的前沿领域和热点问题,培养学生的生态意识和创新思维能力,为学生从事相关专业工作和科学研究奠定基础。

(三)课程任务1、使学生了解生态学的发展历程、研究对象和研究方法。

2、掌握个体生态学、种群生态学、群落生态学和生态系统生态学的基本理论和知识。

3、培养学生运用生态学原理分析和解决实际问题的能力。

4、引导学生关注生态环境问题,树立正确的生态价值观。

三、课程教学基本要求1、掌握生态学的基本概念和术语,如生态因子、生态位、群落演替、生态系统等。

2、理解生态学的基本原理,如限制因子定律、耐受性定律、能量流动定律、物质循环定律等。

3、能够运用生态学的研究方法,如野外调查、实验研究、模型模拟等,开展简单的生态学研究。

4、了解生态学在环境保护、资源利用、农业生产、城市规划等领域的应用。

四、课程教学内容(一)绪论1、生态学的定义、研究对象和研究内容2、生态学的发展历程3、生态学的分支学科4、生态学的研究方法(二)生物与环境1、环境的概念和类型2、生态因子的作用规律3、生物对环境的适应4、生物的生态幅(三)种群生态学1、种群的概念和特征2、种群的数量动态3、种群的空间分布格局4、种群的调节机制(四)群落生态学1、群落的概念和特征2、群落的种类组成3、群落的结构4、群落的演替(五)生态系统生态学1、生态系统的概念和组成成分2、生态系统的结构3、生态系统的功能4、生态系统的稳定性(六)全球生态学1、全球变化的概念和类型2、全球气候变化对生态系统的影响3、生物多样性保护五、课程教学方法1、课堂讲授:采用多媒体教学手段,讲解生态学的基本概念、原理和方法。

《生态学基础》课程教学大纲一、课程的任务和基本要求:本课程是环境科学专业必修的一门专业基础课程。

它讲述生物圈中各个环境因子的时空变化规律和各种生态因子在个体,种群,群落和生态系统水平上对生物的影响及生物的生态效应,它讲述环境问题产生的生态学实质和生物在环境改善中的作用机制。

它的主要任务是让学生通过本课程的学习,掌握生态学的基本原理和研究方法,应用生态学的理论分析环境保护多个方面的问题,并为环境的生态恢复和治理提出对策。

它的基本要求是:1、了解生物圈中各个环境因子的时空变化规律及相互作用与协调关系,环境因子对生物与人的影响和作用,生物在环境改善中的积极作用。

2、掌握生物与各个环境因子之间的生态关系,生物对环境的监测与净化。

3、掌握种群动态规律和种群调节机制;群落演替理论及生态系统原理,了解自然生态退化与恢复的生态机制。

1、掌握生态系统工程在污染防治和生态恢复中的应用。

2、了解可持续发展的理念,掌握资源,环境和人类社会发展的可持续途径。

二、基本内容和要求:第一部分认识生态学*生态学概念*生态学的研究目的及其内容*生态学发展的历史*环境及人类面临的环境问题*环境问题产生的生态学实质要求:掌握环境问题的生态学实质第二部分生物与环境的相互关系*生物与光的生态关系*光污染与生物*生物与水的生态关系* 富营养化水体的生物学机制*富营养化水体的生态恢复*水污染的生物监测*生物与大气的生态关系要求:掌握各种生态因子对生物的影响和生物的生态效应第三部分种群生态*种群的特征*种群的增长*种群关系及其调节*人口动态规律*影响人口动态的自然因素及社会因素要求:掌握种群规律及人口规律第四部分群落生态*群落的特征*群落的结构*群落的分布*群落的演替*群落演替对环境恢复的作用要求:掌握环境生态恢复机制第五部分生态系统平衡与调节*生态系统的结构与功能*生态系统功能运行的基本原理*生态系统的平衡与自我调节*生态系统的演替及其监控要求:掌握生态系统规律和城市生态系统结构与功能原则三、实践环节和要求:试验题目:城乡生态系统中的绿色植被的生态功能作用认识(16学时)试验内容:1.居住小区的绿化树种识别和种类的生态习性认识2.湖泊(河道)水生植物种类鉴定及种类生态习性认识3.水生生态系统对COD,BOD的净化率测定(利用水生生态模拟试验装置)要求:1.掌握植物种类的分类鉴定技术2.了解城乡常见的绿化植物种类和生态习性四、教学时数分配:总学时:68 讲授 52 实验 16五、其它项目:六、有关说明:1、教学和考核方式:本课程属考试考查课,考核方式为闭卷。

《生态学实验》教学大纲闫云君、徐莉、黄瑛一、课程名称:生态学实验二、课程编码:三、学时与学分24/1.5四、先修课程:五、课程教学目标:生态学是一门理论与实践结合紧密的学科。

因此课堂实验和野外实习是生态学专业学生学习十分必要的教学环节。

本课程通过课堂实验,帮助学生加深对生态学基本原理和理论的理解,并能培养学生的实践能力和分析问题、解决问题的能力。

本课程要求学生积极主动地参与实验操作,认真按时地完成实验报告。

六、适用学科专业生物技术七、基本教学内容与学时安排●溶解氧的测定(3学时)实验目的:(1)掌握溶解氧测定的一般方法(化学滴定法/氧电极法)(2)重点掌握化学滴定法的操作实验内容:采水样,处理水样,然后用滴定法(碘量法)滴定,用脱氧后的水做对照分析。

然后对实验记录数据进行分析和处理。

实验要求:熟练掌握化学滴定法测溶解氧的原理和操作方法。

●生物气候图(4学时)实验目的:气候图是地学中用以表示某地多年(或一年)气候的直观的简表,例如常用的温湿年变化图是以标明在坐标上的逐月平均温度和相对湿度(或降水量)的12个点,按月顺序连接起来的多角形图。

把生物的生态特征与气候图相结合,就成为生物气候图。

生物气候图是分析生物的分布、潜在分布区域和预测引种驯化结果有用的工具。

实验内容:提供一些数据,绘制生物气候图。

实验要求:掌握生物气候图的绘制,理解●金鱼(蝌蚪)耐性实验(4学时)实验目的:通过金鱼(蝌蚪)在不同盐浓度下的忍耐程度的实验,加深生物对环境因子耐性的理解。

实验内容:观察金鱼(蝌蚪)在不同盐浓度下的忍耐程度,计数死亡个体,然后进行数据分析,制作耐性曲线。

实验要求:理解耐性定律,熟练操作实验,掌握耐性曲线的绘制方法。

●生命表编制与存活曲线(4学时)实验目的:生命表是描述种群死亡过程及存活情况的一种有用工具。

可以体现各年龄组实际死亡数、死亡率、存活数目和种群内个体平均期望年龄。

生命表是种群统计的一种重要技术。

实验内容:根据给出的人口统计资料编制静态生表和动态生命表,并绘制存活曲线。

生态学教学大纲一、导论生态学作为一门研究生物与环境相互关系的学科,在现代社会中扮演着重要角色。

本课程的教学旨在帮助学生深入理解生态系统的结构和功能,掌握生物多样性和生态系统稳定性的基本原理,培养学生对环境保护和可持续发展的意识。

二、课程设置1. 生态学基本概念- 生态学的定义和发展历程- 生态系统的组成和功能- 生态学在环境保护中的应用2. 生物多样性- 物种多样性、基因多样性和生态系统多样性- 生物多样性的价值和保护策略- 生物多样性与人类活动的关系3. 生态系统稳定性- 生态系统的稳定性概念和评价方法- 突发事件对生态系统的影响- 人类活动对生态系统稳定性的威胁4. 气候变化与生态学- 全球气候变暖的原因和影响- 生态学在气候变化研究中的应用- 生态系统对气候变化的响应和适应策略5. 生态学实践- 生态学实验设计与数据分析- 野外生态考察和调查方法- 生态学与环境管理的结合三、教学目标通过本课程的学习,学生应能够:1. 理解生态学的基本概念和原理;2. 掌握生物多样性和生态系统稳定性的重要性;3. 能够分析和评价生态系统的结构和功能;4. 具备基本的生态学研究和实验技能;5. 培养环境保护和可持续发展的意识。

四、教学方法1. 理论讲授:通过课堂讲授,向学生介绍生态学的基本概念和原理。

2. 实践操作:组织学生进行生态学实验和调查,培养其实践能力。

3. 讨论交流:鼓励学生参与讨论和小组活动,提高学习效果。

4. 考察实习:安排学生参与野外考察和生态系统调查,拓展视野。

五、教学评估1. 平时表现:包括出勤情况、作业质量和课堂表现等。

2. 期中考试:考核学生对生态学基本知识和原理的掌握情况。

3. 期末论文:要求学生撰写关于生态学实践或研究方面的论文。

4. 综合考核:结合课堂表现、考试成绩和实践能力进行评定。

六、教材及参考书目1. 主教材:《生态学导论》(第三版),作者:柯勇等2. 参考书目:- 《生物多样性保护》(第二版),作者:王伟- 《气候变化生态学》(第四版),作者:刘明- 《生态学实验指南》,作者:张强七、教学团队本课程由生态学专业的教师负责授课,辅以环境保护和生态系统管理领域的专家参与指导,以确保教学内容的全面性和权威性。

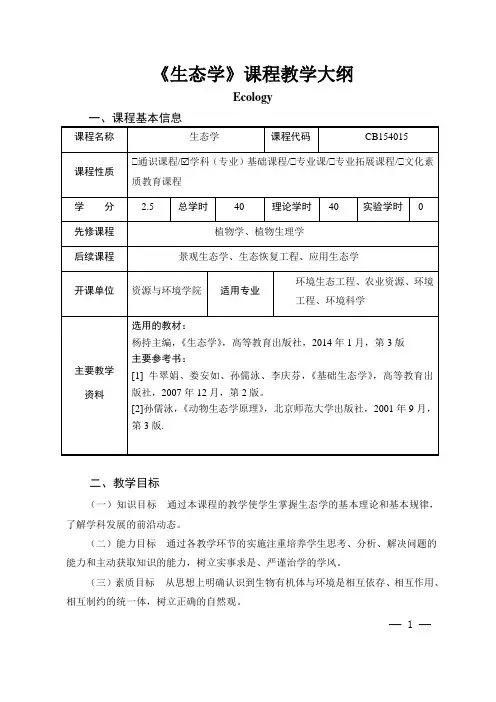

《生态学》课程教学大纲Ecology一、课程基本信息二、教学目标(一)知识目标通过本课程的教学使学生掌握生态学的基本理论和基本规律,了解学科发展的前沿动态。

(二)能力目标通过各教学环节的实施注重培养学生思考、分析、解决问题的能力和主动获取知识的能力,树立实事求是、严谨治学的学风。

(三)素质目标从思想上明确认识到生物有机体与环境是相互依存、相互作用、相互制约的统一体,树立正确的自然观。

— 1 —三、基本要求(一)了解生态学各研究领域、各组织层次的现状和发展趋势,了解生态学在科技发展、尤其在环境科技和农业科技发展中的地位和作用。

(二)理解生态学各研究领域的基础理论和原理。

(三)掌握生态学各领域的研究方法、操作步骤和应用程序。

四、教学内容与学时分配第一章绪论2学时1.生态学的定义2.生态学的研究对象3.生态学的分支学科4.生态学的研究方法与发展趋势本章小结重点:生态学的定义与研究内容难点:生态学的研究方法与发展趋势思考题:1. 简述生态学的几种主要定义,并给出你对不同定义的评价。

2. 比较三类生态学研究方法的利弊。

作业:从生态学发展简史入手,谈谈你对该学科的总体认识。

教学方法:多媒体授课第二章生物与环境4学时第一节环境的概念及其生态因子2学时1. 环境与生态因子的概念2. 生物与环境的相互作用3. 生态因子作用的一般特征4. 最小因子、限制因子与耐受限度第二节生态因子的作用及生物的适应2学时1. 光的生态作用及生物对光的适应2. 生物对温度的适应— 2 —3. 水的生态作用及生物对水分的适应4. 土壤的理化性质及其对生物的影响本章小结重点:生物的环境、环境因子与生态因子的区别、因子的生态作用难点:生物对生态环境的适应与进化。

思考题:1. 生物对环境因子的适应特征、现状的分布与地球历史变化过程有什么联系?2. 在引种驯化中应该注意光照和温度的哪些因素?作业:1. 如何根据工作的需要对生态因子进行分类?生态因子作用有什么特点?如何分析生态因子作用的规律?2. 光在时空上的配置对植物和动物产生哪些影响?3. 低温和高温对生物会产生哪些影响?为什么温度能够限制生物的分布?4. 水生植物如何适应水环境?陆生植物如何适应干旱环境?教学方法:多媒体授课第三章种群及其基本特征6学时第一节种群及其基本特征4学时1. 种群的概念2. 种群的基本特征3. 种群的动态4. 种群的空间格局第二节种群调节2学时1. 气候学派2. 生物学派3. 自动调节学说本章小结重点:种群的概念,种群密度的统计方法,空间分布类型,种群统计学参数,指数增长模型与逻辑斯谛增长模型,种群调节理论;难点:指数增长模型与逻辑斯谛增长模型— 3 —思考题:1. 种群的密度和分布有什么区别和联系?种群的不同分布形式对种群的发展各有哪些影响?2. 逻辑斯谛方程中的K,r参数有什么生物学意义?3. 有关种群调节理论有哪些学派,各学派所强调的种群机制是什么?作业:1. 具有什么特点的生物容易出现种群的爆发?2. 什么是最小可存活种群,说明其在生物保护中的应用。

《生态学》课程教学大纲主讲教师:林文雄福建农林大学农业生态研究所《生态学》课程(ECOLOGY)(学时60)一、简要说明:本课程对生命科学学院生物基地班和生物科学专业的学生是专业指定选修课,总学时为60学时(理论45学时,实验15学时),课程实习0.5周,共3学分。

二、课程的性质、地位和任务生态学是研究生物与环境相互关系的学科,它的知识点多,涉及的交叉学科多(环境工程、水土保持、地理学、植物学,土壤学、经济学、生物化学与分子生物学等),研究对象的空间尺度变化大(从分子生态学到全球生态学),时间跨度长,具有综合性、宏观性、战略性、实用性等特点。

随着人口的增加和工业、技术的进步,人类正以前所未有的规模和强度影响环境,环境问题的出现,诸如世界上出现的能源耗费、资源枯竭、人口膨胀、粮食短缺、环境退化、生态平衡失调等六大基本问题的解决,及外来物种和基因工程带来的生物安全问题都有赖于生态学理论的指导。

这门课的任务是让学生掌握生态学的基本概念和理论体系,具备一定的生态观念与环保意识,掌握自然生态现象与过程的观察、分析方法和生态学的基本实验研究技术,能初步利用生态学基本理论与方法对生态学问题和现象进行思考,并能运能够利用生态学的观点去考虑人类面对的几个最重要的生态环境问题。

三、教学的基本要求和方法要求生物专业的学生比较全面系统地了解生态学的基本概念、基本原理、基本思想、基本事实、基本方法、基本技能;掌握生态学中生物个体、种群、群落、生态系统和景观生态系统等不同层次的生态学规律;能初步运用系统分析方法,从物质、能量运转的本质上来认识、解析生物与环境之间的关系;培养学生用生态学思维分析问题、解决问题的能力。

针对课程内容和教学需要,本课程采用了课堂多媒体授课,双语教学,学生利用参考教材、网上资料进行自学,实验室和野外实习等方法,激发学生发现问题,并努力解决问题的主动意识,调动学生的学习积极性,锻炼学生的动手能力和多方面获取信息解决问题的能力。

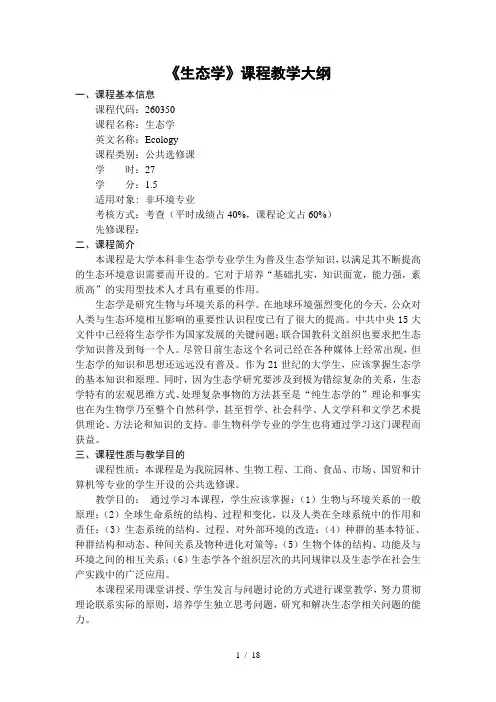

《生态学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:260350课程名称:生态学英文名称:Ecology课程类别:公共选修课学时:27学分:1.5适用对象: 非环境专业考核方式:考查(平时成绩占40%,课程论文占60%)先修课程:二、课程简介本课程是大学本科非生态学专业学生为普及生态学知识,以满足其不断提高的生态环境意识需要而开设的。

它对于培养“基础扎实,知识面宽,能力强,素质高”的实用型技术人才具有重要的作用。

生态学是研究生物与环境关系的科学。

在地球环境强烈变化的今天,公众对人类与生态环境相互影响的重要性认识程度已有了很大的提高。

中共中央15大文件中已经将生态学作为国家发展的关键问题;联合国教科文组织也要求把生态学知识普及到每一个人。

尽管目前生态这个名词已经在各种媒体上经常出现,但生态学的知识和思想还远远没有普及。

作为21世纪的大学生,应该掌握生态学的基本知识和原理。

同时,因为生态学研究要涉及到极为错综复杂的关系,生态学特有的宏观思维方式、处理复杂事物的方法甚至是“纯生态学的”理论和事实也在为生物学乃至整个自然科学,甚至哲学、社会科学、人文学科和文学艺术提供理论、方法论和知识的支持。

非生物科学专业的学生也将通过学习这门课程而获益。

三、课程性质与教学目的课程性质:本课程是为我院园林、生物工程、工商、食品、市场、国贸和计算机等专业的学生开设的公共选修课。

教学目的:通过学习本课程,学生应该掌握:(1)生物与环境关系的一般原理;(2)全球生命系统的结构、过程和变化,以及人类在全球系统中的作用和责任;(3)生态系统的结构、过程、对外部环境的改造;(4)种群的基本特征、种群结构和动态、种间关系及物种进化对策等;(5)生物个体的结构、功能及与环境之间的相互关系;(6)生态学各个组织层次的共同规律以及生态学在社会生产实践中的广泛应用。

本课程采用课堂讲授、学生发言与问题讨论的方式进行课堂教学,努力贯彻理论联系实际的原则,培养学生独立思考问题,研究和解决生态学相关问题的能力。

《生态学》课程教学大纲一、课程概述《生态学》是生物学、环境科学、地球科学等领域的一门基础学科,主要研究生物与环境之间的相互作用及其规律。

本课程旨在让学生全面了解生态学的基本概念、原理和方法,掌握生态系统结构和功能,理解人类活动对生态系统的影响以及生态保护和恢复的策略。

通过本课程的学习,学生将具备扎实的生态学基础理论,能够运用所学知识解决实际生态问题,为后续的学习和职业生涯打下坚实的基础。

二、课程目标1、掌握生态学的基本概念、原理和方法,了解生态学的发展历程和前沿动态。

2、理解生物与环境之间的相互作用及其规律,掌握生态系统的结构和功能。

3、分析人类活动对生态系统的影响,了解生态保护和恢复的策略及实践。

4、培养学生的独立思考能力、创新思维和实践能力,激发学生对生态学研究的兴趣。

三、课程内容1、生态学概述:生态学的定义、发展历程、研究内容和方法。

2、生物与环境:生物与环境的相互作用关系,生物对环境的适应。

3、生态系统结构与功能:生态系统的组成、结构、能量流动和物质循环。

4、人类活动对生态系统的影响:工业化、城市化、农业等活动对生态系统的影响。

5、生态保护与恢复:生态保护的意义、原则和方法,生态恢复的原理和技术。

6、生态学前沿:介绍当前生态学研究的热点和前沿问题,引导学生了解生态学的发展趋势。

四、教学方法1、课堂讲解:教师通过讲解、案例分析等方式传授知识。

2、实验教学:通过实验操作,加深学生对理论知识的理解和掌握。

3、小组讨论:学生分组讨论相关问题,提高学生的独立思考能力和团队协作能力。

4、社会实践:组织学生参加相关的社会实践活动,如生态调查、环保行动等,培养学生的实践能力和社会责任感。

5、在线学习:利用网络平台,提供课程资料、视频教程等资源,方便学生自主学习。

五、考核方式1、平时作业:布置相关作业,包括书面作业和实验报告等,以检验学生对课堂知识的掌握情况。

2、期中考试:进行期中考试,测试学生对课程内容的理解和掌握程度。

生态学教学大纲(二)引言概述:生态学是研究生物与环境相互作用的科学。

为了提高生态学教学的效果和质量,制定了这份生态学教学大纲(二)。

本大纲将聚焦于五个重点,包括生态学基础知识、生态系统结构与功能、生物多样性与生态保护、人类活动对生态系统的影响以及生态学实践与研究方法。

通过系统性的教学安排,旨在帮助学生全面了解生态学的理论和实践,并培养其独立思考和解决生态问题的能力。

正文:一、生态学基础知识1.1 生态学的定义与起源1.2 生态学的研究对象与目标1.3 生态学的基本原理与理论1.4 生态学的研究方法1.5 生态学在其他学科中的应用二、生态系统结构与功能2.1 生态系统的结构组成2.2 生态系统的物质循环2.3 生态系统的能量流动2.4 生态系统的稳定性与恢复能力2.5 生态系统与人类社会的关系三、生物多样性与生态保护3.1 生物多样性的概念与评价3.2 生物多样性的形成与演化3.3 生物多样性的价值与意义3.4 生物多样性的威胁与保护3.5 生态保护的原则与方法四、人类活动对生态系统的影响4.1 城市化与生态环境4.2 农业活动与生态系统4.3 工业化与生态危机4.4 气候变化与生态适应4.5 生态系统管理与可持续发展五、生态学实践与研究方法5.1 野外调查与数据收集5.2 样地定位与设计5.3 实验方法与数据分析5.4 模型构建与模拟实验5.5 科研文献阅读与科学写作总结:通过学习本生态学教学大纲(二),学生将全面掌握生态学的基本知识和理论,了解生态系统的结构与功能,认识生物多样性的重要性,并能分析人类活动对生态系统的影响。

同时,学生将学会野外调查和实验方法,培养科学研究的能力。

希望学生能够运用所学知识,参与到生态保护和可持续发展中,为建设美丽的地球作出自己的贡献。

生态系统生态学教学大纲摘要:1.生态系统概述2.生态学简介3.生态系统的组成部分4.生态系统的功能与服务5.生态学的研究方法6.生态学在环境保护中的应用正文:【生态系统概述】生态系统是由生物群落与其非生物环境相互作用而形成的统一整体。

生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分主要包括生产者、消费者和分解者,非生物部分则包括气候、土壤、水等因素。

生态系统是地球上生命存在的基本单位,是生物与环境之间物质循环和能量流动的载体。

【生态学简介】生态学是研究生物与环境相互关系的一门学科,它探究生物群落结构、功能、演化及其与环境相互作用的规律。

生态学旨在保护和改善生态环境,促进人类可持续发展,为环境保护、资源利用、城市规划等领域提供理论依据。

【生态系统的组成部分】生态系统的组成部分主要包括以下几个方面:1.生产者:主要是绿色植物,通过光合作用将太阳能转化为生物能,为生态系统提供能量。

2.消费者:包括草食动物、肉食动物和杂食动物等,它们通过摄食其他生物获取能量,促进生态系统物质循环。

3.分解者:主要为微生物,如细菌、真菌等,它们分解死亡生物和有机废物,将有机物质还原为无机物质,为生态系统物质循环提供保障。

4.非生物环境:包括气候、土壤、水等因素,为生物提供生存空间和资源。

【生态系统的功能与服务】生态系统具有多种功能与服务,如物质循环、能量流动、生物多样性保护、气候调节等。

这些功能与服务是生态系统维持地球生态平衡的重要手段,也是人类生存和发展的基础。

【生态学的研究方法】生态学的研究方法主要包括现场调查、实验室分析、模型模拟等。

这些方法有助于我们深入了解生态系统的结构、功能、演化规律,为生态保护和改善提供科学依据。

【生态学在环境保护中的应用】生态学在环境保护中具有重要作用,它可以帮助我们了解生态环境的现状和问题,制定合理的资源利用和环境保护政策。

此外,生态学还为生态修复、生物多样性保护、气候变化应对等领域提供理论指导和技术支持。

《生态学》教学大纲一、课程及教师基本信息注1:平时考核(%)=课程作业(%)+研讨交流(%)+期中考核(%);2:平时考核应占总成绩的40-70%。

二、教学进度及基本内容2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;3. 在教学过程中,“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献(包括按章节提供必读文献和参考文献)教材:《生态学》(第三版),杨持主编,高等教育出版社,2014.阅读文献:第一章:绪论必读文献:《生态学》(第三版),杨持主编,高等教育出版社,2014.参考文献:《基础生态学》,孙儒泳等.高等教育出版社, 2003.第二章:生物与环境必读文献:《生态学》(第三版),杨持主编,高等教育出版社,2014.参考文献Mackenzie, A., A.S. Ball, S.R. Virde著. 《生态学》.(孙儒泳,李庆芬,牛翠娟,娄安如译)北京:科学出版社,Bios Scientific Publishers, 2000第三章:种群生态学必读文献:尚玉昌, 蔡晓明编. 《普通生态学》. 北京:北京大学出版社, 1992.参考文献钟章成,曾波.植物种群生态学研究进展. 西南师范大学学报(自然科学版),2001,2.第四章:群落生态学必读文献:《生态学》(第三版),杨持主编,高等教育出版社,2014.参考文献:《群落生态学》李振基,陈圣宾编著.北京,气象出版社,2011.第五章:生态系统生态学必读文献Integrative ecology : from molecules to ecosystems. Author Woodward, Guy. Call Number Q/1015783 Publisher Edition Publishing Date 2012.参考文献陆地生态系统生态学原理(美) F. Stuart Chapin Ⅲ, Pamela A. Matson, Harold A. Mooney 李博, 赵斌, 彭容豪等译Author 蔡平, F. S. (Chapin, F. Stuart) 著Call Number P9/12 Publisher 北京高等教育出版社2005第六章:生态系统服务必读文献Costanza R, d Arge R, de-Groot R, et al. The value of th e world ecosystem services and natural capital Nature, 1997, 386 ( 6630 ) : 253-260.参考文献Millennium Ecosystem Assessmen t: Biodiversity synthesis report. Washington D C: World Resources Institute, 2005第七章:生物多样性必读文献:《生物多样性研究的原理与方法》,钱迎倩. 科学出版社,1994《保护生物学》,李俊清等. 中国林业出版社,2006.参考文献:《生物多样性》杂志上最近三年的综述类文章第八章:恢复生态学与生态工程必读文献《中国当代生态学研究》(生态系统恢复卷),李文华主编. 科学出版社, 2013参考文献《恢复生态学导论》,任海, 刘庆, 李凌浩等编著. 科学出版社,2008.第九章:生态学野外调查必读文献:《陆地生态系统生物观测规范》,中国生态系统研究网络科学委员会. 中国环境出版社,2007.参考文献《普通生态学实验指导》,章家恩主编. 中国环境科学出版社,2012.《生态学实验与实习》,杨持主编. 高等教育出版社,2008.课程负责人(签字):基层教学组织(教研室)负责人(签字):学院(系)、部主管领导(签字):学院(系)、部(盖章)_________年____月____日。

附件1生态学课程教学大纲课程名称:生态学(Ecology)课程编码:1313020216课程类别:专业课总学时数:44 课内实验时数:16学分:2开课单位:生命科学学院生物综合教研室念,微生[1]第一章绪论生态学的概念[3]科体系重点:生态学的产生、发展、作用及意义难点:生态学的性质及学科体系作业:1.课外查阅生态学有关的期刊,主要研究领域与研究热点问题?思考题:1.生态学的概念、研究内容与分支学科?第二章生物与环境第一节生态环境与生态因子生态环境的的概念与类型[3];生态因子的概念与分类[3];生态因子的一般作用特征[3];生物与环境关系的基本规律[3];重点:生态环境和生态因子的的概念;生态因子的一般作用特征;利比希最小因子定律;谢尔福德耐受性定律难点:利比希最小因子定律;谢尔福德耐受性定律教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法第二节光的生态作用光照强度[2];光质[2];光照周期[3];重点:光照周期的定义;光照周期的生态作用及生物的适应难点:生物对光照强度、光质、光照周期的适应教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法第三节温度的生态作用温度的变化规律[2];温度的一般生态作用[3];温度与生物类型[1];极端低温对生物的影响与生物的适应[3];极端高温对生物的影响与生物的适应[3];节律性变温的生态作用[1];重点:有效积温法则;极端温度对生物的影响与生物的适应难点:有效积温法则;极端温度对生物的影响与生物的适应态作用[3];难点:防火管理教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:1.最小因子定律法则?2.耐受性定律?3.什么是光周期现象?植物和动物的光周期现象表现在哪几方面?4.有效积温的概念,有效积温法则的内容及应用意义?第三章种群生态学第一节种群的概念与基本特征种群的概念[3];种群的基本特征[3];重点:种群的概念;影响种群数量的变量;年龄结构;空间分布格局的类型;哈迪——魏伯格定律难点:年龄结构的意义;空间分布格局的检验方法教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法第二节种群的增长生命表与存活曲线[3];种群增长模型[3];重点:生命表与存活曲线的概念、类型;逻辑斯谛增长模型难点:生命表的编写;K-因子分析;逻辑斯谛增长模型教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法第三节种群数量的动态变化与调节种群数量动态变化[3];种群数量的调节机制[3];集合种群动态[2];重点:种群平衡;生态入侵[2];[2];()()()。

《生态学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:260350课程名称:生态学英文名称:Ecology课程类别:公共选修课学时:27学分:1.5适用对象: 非环境专业考核方式:考查(平时成绩占40%,课程论文占60%)先修课程:二、课程简介本课程是大学本科非生态学专业学生为普及生态学知识,以满足其不断提高的生态环境意识需要而开设的。

它对于培养“基础扎实,知识面宽,能力强,素质高”的实用型技术人才具有重要的作用。

生态学是研究生物与环境关系的科学。

在地球环境强烈变化的今天,公众对人类与生态环境相互影响的重要性认识程度已有了很大的提高。

中共中央15大文件中已经将生态学作为国家发展的关键问题;联合国教科文组织也要求把生态学知识普及到每一个人。

尽管目前生态这个名词已经在各种媒体上经常出现,但生态学的知识和思想还远远没有普及。

作为21世纪的大学生,应该掌握生态学的基本知识和原理。

同时,因为生态学研究要涉及到极为错综复杂的关系,生态学特有的宏观思维方式、处理复杂事物的方法甚至是“纯生态学的”理论和事实也在为生物学乃至整个自然科学,甚至哲学、社会科学、人文学科和文学艺术提供理论、方法论和知识的支持。

非生物科学专业的学生也将通过学习这门课程而获益。

三、课程性质与教学目的课程性质:本课程是为我院园林、生物工程、工商、食品、市场、国贸和计算机等专业的学生开设的公共选修课。

教学目的:通过学习本课程,学生应该掌握:(1)生物与环境关系的一般原理;(2)全球生命系统的结构、过程和变化,以及人类在全球系统中的作用和责任;(3)生态系统的结构、过程、对外部环境的改造;(4)种群的基本特征、种群结构和动态、种间关系及物种进化对策等;(5)生物个体的结构、功能及与环境之间的相互关系;(6)生态学各个组织层次的共同规律以及生态学在社会生产实践中的广泛应用。

本课程采用课堂讲授、学生发言与问题讨论的方式进行课堂教学,努力贯彻理论联系实际的原则,培养学生独立思考问题,研究和解决生态学相关问题的能力。

生态学实验课程教学大纲课程名称:生态学实验(Practices of Ecology)课程编码:1313020216课程类别:专业课总学时数:实验时数:16学分:1开课单位:生命科学学院生物综合教研室适用专业:生物科学适用对象:本科(四年)一、课程的性质、类型、目的和任务生态学是生物科学专业学生必修的一门重要专业课;课程目的使学生熟悉和掌握生态学研究的一般仪器设备的使用,掌握生态学一般实验技能和方法,从而巩固课堂学习;课程的任务是提高学生的动手能力、分析能力和创新能力。

二、本课程与其它课程的联系与分工本课程宜从三年级第二学期开始,以确保学生学习本课程具有所需要的植物学、动物学、微生物学、植物生理学、动物生理学等学科知识基础。

三、课程内容及教学基本要求[1]表示“了解”;[2]表示“理解”或“熟悉”;[3]表示“掌握”;实验一、生物对生态因耐受性的观察了解测定生物对生态因子耐受范围的方法[1]热火是影响生物耐受能力的因素,结合其分布生境与生活习惯,加深对谢尔福德耐受性定律的理解[2];实验二、种群数量调查方法了解样方法、标志重捕法和去除取样法的基本原理[1] ;初步掌握样方法、标志重捕法和去除取样法技术[3];实验三、种群在有限环境中的逻辑斯蒂增长通过实验、使学生了解种群在有限环境中的增长方式,理解环境对种群增长的限制作用[3];实验四、种间关系通过实验,使学生观察种间竞争现象,理解竞争的基本原理[2];掌握种间竞争实验的基本技术[3];区别种间竞争和化感作用[1];实验五、生命表的编制使学生学会如何利用人口普查数据编制生命表[3];掌握昆虫实验种群生命表的组建及种群增长率的计算方法[3];实验六、土壤动物群落研究通过实验,了解土壤动物的多样性、重要性[1];学会土壤动物学研究的课题设计[1];掌握各类土壤动物标本收集技术[3];学会土壤动物高级阶元得分类掌握土壤动物生态学基本分析方法[3];实验七、植物群落的结构分析及影响群落结构的生态因子掌握植物群落调查的一些基本方法,如样方面积的确定、仪器和设备的使用等[3];对植物群落的种类组成、垂直结构、水平结构、群落层片结构有基本的认识,并能做出简单的分析[2];学会植物群落命名方法,了解群落种类组成分析的数量特征[2];实验八、物种多样性指数的测定了解各类物种多样性指数的特点、测度方法及其生态学意义[1];熟悉并掌握常用物种多样性指数,如香农指数的计算方法[3];实验九、群落的相似性分析探讨群落相似性的基本方法,并掌握相似性的技术要点,培养学生灵活运用所学理论的能力[3];实验十、水生态生态系统营养结构观测通过采样辨别生物构成,查文献了解生物的营养特征[1],构建并分析所观测的营养结构[3];学会生态系统营养结构观测方法[3];实验十一、景观结构的调查与分析通过实验,熟悉并掌握景观结构的组成以及不同景观要素的区别,学习景观生态学的实地调查方法和景观类型图的编制过程及其基本原则[3];掌握原始信息到景观图编制的方法和技术要点,培养同学们景观生态学的研究能力[3];实验十二、校园内常见花卉的传粉生态学观察通过实验,学习传粉生态学研究方法,培养实验者室外定位观测的能力、毅力和团结协作的精神[2];四、实验方式与要求1.实验前学生必须进行预习,预习报告经教师批阅后,方可进入实验室进行实验。

2.实验4人1组,在规定的时间内,由学生独立完成,出现问题,教师要引导学生独立分析、解决,不得包办代替。

3.采用实验仪器设备进行实验,每项实验结果,需经教师认可后,方可结束。

4.任课教师要认真上好每一堂课,实验前清点学生人数,实验中按要求做好学生实验情况及结果记录,实验后认真填写实验开出记录。

五、进程安排表注:*实验在条件允许情况下,采用野外实验与室内试验结合的方式。

每组人数指教学实验项目中在每套仪器设备上完成本实验项目的人数。

基础类实验设备标准要求一人一套,技术基础实验设备标准要求二人一套。

实验类别:指基础,技术(专业)基础,专业实验。

实验类型:指验证性,综合性,设计性。

六、实验课程考核方法及要求1.考核方式:操作+实验报告+笔试结合;2.考核方法:操作+实验报告+笔试结合;3.成绩评定:本课程采用平时考核,期末笔试,综合评定学生成绩。

实验成绩=实验成绩(8分,预习报告占20%,实际操作40%,实验报告40%。

)+考勤(12分)+期末笔试(10分)按优、良、中、及格、不及格五级分制记分。

4.考核要求:操作+实验报告+笔试结合七、实验教材(指导书)及参考书(资料)教材(指导书):参考书(资料)目录:1.《生态学实验与实习》.杨持主编.高等教育出版社,2003年版2.《生态学实验教程》.付荣恕主编.科学出版社,2004年版3.《生态学实验》.李铭红主编.浙江大学出版社,2010年版进化生物学课程教学大纲课程名称:进化生物学(EvolutionaryBiology)课程编号:1313021216课程类别:专业必修总学时数:36 课内实验时数:学分:2开课单位:生命科学学院生物综合教研室适用专业:生物科学适用对象:本科(四年)一、课程的性质、类型、目的和任务本课程为生物科学专业本科的专业主干课。

进化生物学所涉及的范围很广,生物大分子、基因和基因组、细胞、生物个体、生物群体以至地球上的整个生物圈的发展和变化都与生物进化有关,从而在各个水平上的生物结构都有其起源与进化的历史。

什么是生命,生命如何产生,物种如何形成,生物界为什么有如此惊人的复杂性和多样性,它们是如何进化的这一切,对于生物科学专业的学生是必不可少的知识。

此外,学习本课程,对于当代大学科学世界观的形成,思维能力的培养,对提高识别真伪科学的本领,具有十分重要意义。

通过该课程的教学,目的是让学生掌握进化生物学的基本原理和重大理论。

让学生在了解生命的产生、发展的同时,掌握生物与环境、宏观与微观水平上的进化过程、表型进化与遗传系统进化的辩证统一关系,掌握生物界进化发展的规律以及如何运用这些规律更好地服务于人类,了解研究生物进化的各种方法和当前进化生物学诸多领域的研究进展和重大争议。

二、本课程与其它课程的联系与分工本课程宜从三年级第二学期开始,以确保学生学习本课程具有所需要的动物生物学、植物生物学基础、微生物学、细胞生物学、遗传学等知识。

三、教学内容及教学基本要求第一章绪论进化、生物进化、生物进化论、进化生物学、神创论、灾变论等基本概念[3];生进化生物学研究对象,研究内容,研究方法[3];进化论形成的过程,进化论的进一步发展[3];达尔文之前关于生物进化的学说,进化论在我国的传播及进化生物学发展的方向[1]。

重点:现代进化论的发展难点:进化生物学发展史教学手段:多媒体课件教学方法:讲授法第二章生命及其在地球上的起源熵、耗散结构、团聚体、类蛋白质微球体等基本概念[3];生命和熵的关系[3];生命起源的条件,生命起源的化学演化学说,遗传密码的起源和的进化过程[3];生命的物质基础和生命的基本特征[1];有关生命起源的其它学说,自读温室效应,斯米特的吸积理论[1]。

重点:生命起源的条件,生命起源的化学演化学说。

难点:熵与生命的关系教学手段:多媒体课件教学方法:讲授法作业:简述生命起源的条件,生命起源的化学演化学说第三章细胞的起源与进化超循环组织模式、阶梯式过渡模式、分子准种、古细菌、内共生起源学说、渐进式起源学说和膜进化理论等的基本概念和基本内容,细胞进化的关键环节,真核细胞起源内共生学说的合理性,核的起源,原核细胞演变成真核细胞的历程[3];真核细胞起源的意义,真核细胞可能的祖先[1]。

重点:真核细胞起源的途径难点:阶梯式过渡模式和内共生说教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:描述真核细胞起源的途径和阶梯式过渡模式和内共生说第四章生物发展史化石、硅化木、标准化石、三放型腰带、四放型腰带等基本概念[3];按化石划分的生物进化史,化石种类及成因,用放射性测定岩石年代,植物界系统和动物界系统的演化阶段,生物界系统发展的规律,马的进化史,生物分界的几种学说[3];象的进化史,自读鸟类起源的几种假学[1]。

重点:生物界系统发展的规律难点:测定岩石年代的方法教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:简述植物界系统和动物界系统的演化阶段第五章生物表型的进化行为、信号、ESS、亲缘选择、性选择等基本概念[3];新构造、新功能新机能的起源及在进化中的地位,新功能起源的几种基本方式,争斗中的“有产者”原则,ESS理论,利他行为进化的机制及生物学意义[3];代谢功能、营养功能、免疫功能的进化,动物通讯系统的开发利用[1];性行为进化及研究方法[1];动物行为的生理基础和遗传基础△重点:新构造、新功能的起源,争斗行为的进化基本规律难点:进化稳定对策(ESS)理论教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:简述进化稳定对策(ESS)理论和利他行为进化的机制及生物学意义第六章生物的微观进化基因频率、基因型频率、适合度、选择系数、正态化选择、前进性选择、平衡性选择等基本概念[3];遗传平衡理论[3];选择、突变、迁移、遗传漂变对基因频率的影响[3],遗传漂变产生的原因及作用机理[3],自然选择的类型及对种群的影响[3],适应形成的条件[2],自然选择下的适应进化[3],适应的相对性[2],物种形成的基本环节[2],物种形成的一般过程[3],物种形成的两种类型[3],人工控制对物种形成的影响[3];影响选择有效程度的因素[3],物种的标准和结构[1]。

重点:改变基因频率的因素,自然选择的类型,自然选择下的适应进化难点:选择对基因频率变化的影响教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:说明遗传漂变产生的原因及作用机理,自然选择的类型及对种群的影响第七章物种与物种的形成物种的概念、物种划分的标准、物种的基本结构[3];物种的形成的三个主要环节、物种形成的一般过程、物种形成的方式[3];人工控制下的物种进化[1]。

重点:物种的概念,种形成的一般过程难点:物种形成的方式教学手段:多媒体教学教学方法:讲授法作业:描述物种的形成的三个主要环节、物种形成的一般过程、物种形成的方式第八章生物的宏观进化宏观进化、复式进化、表型趋异、谱系趋异、常规绝灭、协进化等基本概念[3];复式进化、特化进化、简化进代的基本内容[3];渐变型式和间断平衡式异同[3];进化趋势的表型趋势异与谱系趋异[3],生物进化不平衡性的表现[3];常规绝灭和集体绝灭及其原因[3];重演规律及其存在的不足[3];生态系统进化的动力、主要阶段和进化趋势[3]。

宏观进化与微观进化问题的讨论[1],人类控制下生态系统的进化[1]。

生态系统的组成△。

重点:宏观进化的模式,绝灭对生物进化的影响,生态系统在时间上的变化。