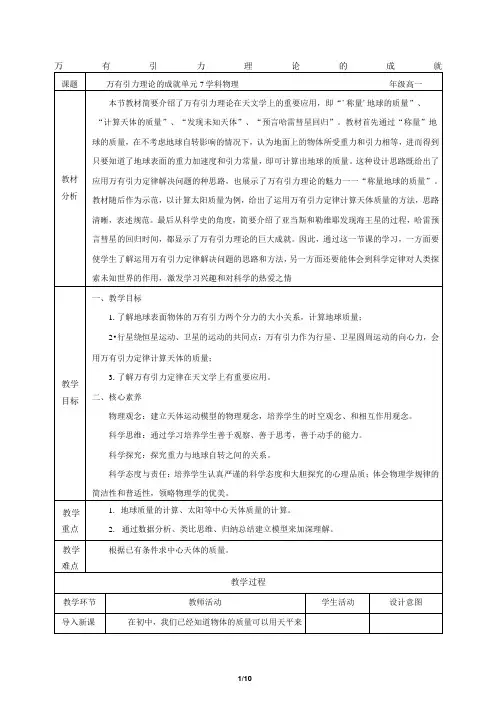

万有引力理论的成就说课稿

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:4

万有引力理论的成就体到地心的距离。

由此解出:gR2m=地G已知重力加速度g=9.8m/s2,地球半径学生推导出地球质量的表达式,在练习本上进行定量计锻炼学生的计算能力,规范解题步骤(1)简化模型:将行星绕太阳的运动看成是匀学生思考讨论并说出基本思锻炼学生的总结以及语言表达能1、计算地球质量不考虑地球自转的影响,地面上质量为m的物体所受的重力mg等于地球对物体的引力,即:mmmg=G地R2m地是地球的质量;R是地球的半径,也就是物R=6.4x106m,引力常量G=6.67x10Nm2/kg2,试估算地球的质量。

解:gR29.8X(6.4X106)2m==kg=6x1024kg地G6.67x10-ii答:地球的质量约为6x1024kg地面的重力加速度g和地球半径R在卡文迪什之前就已知道,一旦测得引力常量G,就可以算出地球的质量m地。

因此,卡文迪什把他自己的实验说成是“称量地球的重量”。

出示图片:卡文迪什二、计算天体的质量应用万有引力可算出地球的质量,能否算出太阳速圆周运动。

力,为下面的计 算做铺垫学生思考讨论 明确中心天体的质量与环行天体质量m 无关。

(2)万有引力充当向心力F 引=F n(3)依据万有引力定律和牛顿第二定律列出方 程,从中解出太阳的质量。

设是太阳的质量,m 是某个行星的质量,r 太是行星与太阳之间的距离。

解:万有引力充当向心力:G 太=me 2rr 2行星运动的角速度①不能直接测出,但可测出它的周期T 。

把①和T 的关系①=测出行星的公转周期T 和它与太阳的距离r ,就可以算出太阳的质量,与环行天体质量m 无关。

只能求出中心天体的质量。

思考讨论:已知太阳与地球间的平均距离约为1.5X 1011m ,你能估算太阳的质量吗?换用其他行星的相关数据进行估算,结果会相近吗?为什么?mm2解:G 太=m(—)2rr 2Tmm2代入上式得到:G 太=m(——)2rr 2T得:42r 3m =太GT 242r 3思考讨论:m=该表达式与环行天体质太GT 2量m 有没有关系?学生推导出太 阳质量的表达 式,在练习本 上进行定量计 算。

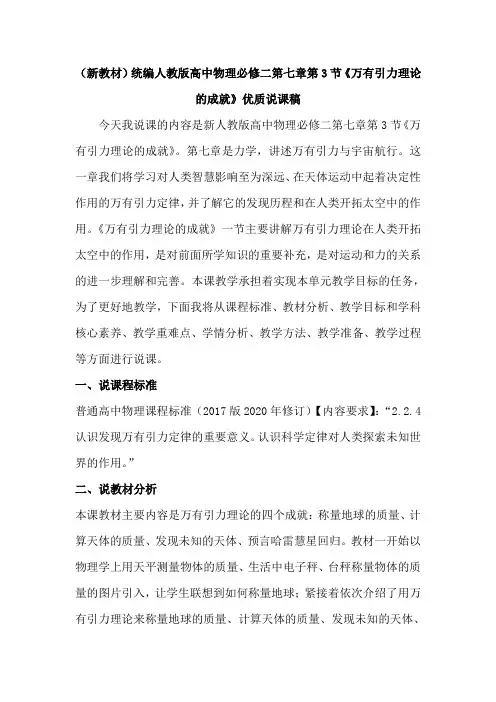

(新教材)统编人教版高中物理必修二第七章第3节《万有引力理论

的成就》优质说课稿

今天我说课的内容是新人教版高中物理必修二第七章第3节《万有引力理论的成就》。

第七章是力学,讲述万有引力与宇宙航行。

这一章我们将学习对人类智慧影响至为深远、在天体运动中起着决定性作用的万有引力定律,并了解它的发现历程和在人类开拓太空中的作用。

《万有引力理论的成就》一节主要讲解万有引力理论在人类开拓太空中的作用,是对前面所学知识的重要补充,是对运动和力的关系的进一步理解和完善。

本课教学承担着实现本单元教学目标的任务,为了更好地教学,下面我将从课程标准、教材分析、教学目标和学科核心素养、教学重难点、学情分析、教学方法、教学准备、教学过程等方面进行说课。

一、说课程标准

普通高中物理课程标准(2017版2020年修订)【内容要求】:“2.2.4 认识发现万有引力定律的重要意义。

认识科学定律对人类探索未知世界的作用。

”

二、说教材分析

本课教材主要内容是万有引力理论的四个成就:称量地球的质量、计算天体的质量、发现未知的天体、预言哈雷慧星回归。

教材一开始以物理学上用天平测量物体的质量、生活中电子秤、台秤称量物体的质量的图片引入,让学生联想到如何称量地球;紧接着依次介绍了用万有引力理论来称量地球的质量、计算天体的质量、发现未知的天体、。

尊敬的各位评委老师、各位同学大家下午好。

我的课题是《万有引力理论的成就》,我将从教材分析、学情分析等以下六个方面展开我的说课。

首先是教材分析:万有引力是自然界四种最基本的相互作用力中最早被人们所关注的力,而且具有最大的普适性、作用范围大、无法屏蔽、相对强度小、只有引力没有斥力等特殊的性质,并与我们的生活紧密相连,在宏观领域起着巨大的作用,所以有关万有引力问题的研究在物理学中占有十分重要的地位。

《万有引力理论的成就》是人教版高中教材必修2第六章第四节。

教材的第六章是万有引力与航天,高考重点考察运用万有引力定律及向心力公式分析人造卫星的环绕速度,运行周期以及计算天体的质量、密度等。

第四节正是涉及计算天体质量和密度这一部分内容,是高考的重要考点。

本节具有承上启下的作用,该节承接第三节万有引力定律,通过卡文迪许测量G值进而得到地球质量这一说法,将学生引入并使之体会,理解万有引力理论的巨大作用和价值。

使学生掌握了万有引力充当向心力的研究方法的同时,也为第五节学习人造卫星的知识做了铺垫。

义务课程标准对本节的要求是:发现万有引力定律的重要意义,体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

终上所述,我们可以看出本节课的教学重点是利用万有引力定律来计算天体的质量和密度,体会万有引力定律对人类探索未知世界的作用。

在学习本节课之前,学生已经学习了万有引力定律,并可以对两个物体之间的万有引力进行简单计算。

但学生对万有引力定律有什么价值,有哪些作用和影响还没有一个足够的认识。

对公式的深刻理解以及灵活运用上还很欠缺。

在心理方面,学生对探索宇宙比较感兴趣。

另外,学生对于重力和万有引力之间的关系有一些困惑。

基于上述分析,我们可以看出本节课的教学难点在于如何让学生根据已知条件去选用恰当的方法解决天体问题。

以课程标准为指导,结合上述的教材分析和学情分析我设计的知识与技能目标是知道重力与万有引力的关系,利用万有引力计算地球和其他天体的质量与密度,了解用万有引力知识发现未知天体的过程;在过程与方法中数学生了解为什么重力近似等于万有引力,并以此计算出地球的质量培养建立模型的能力,理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路方法;在情感态度与价值观方面体会理论来源于实践又指导与实践,激发学生的学习兴趣,培养学生的科学情感。

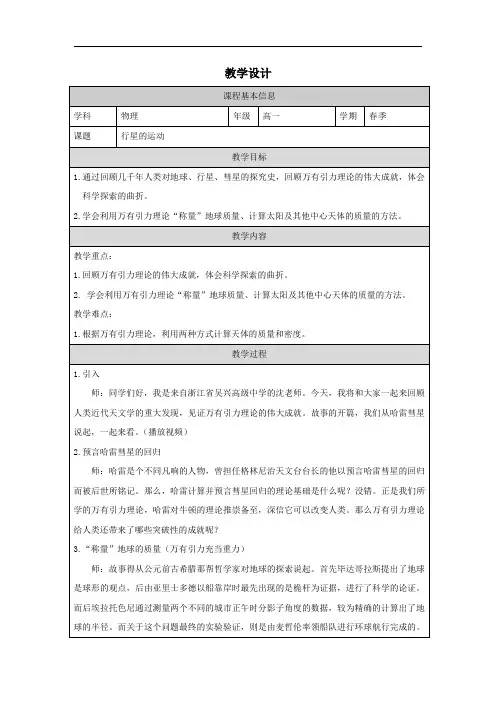

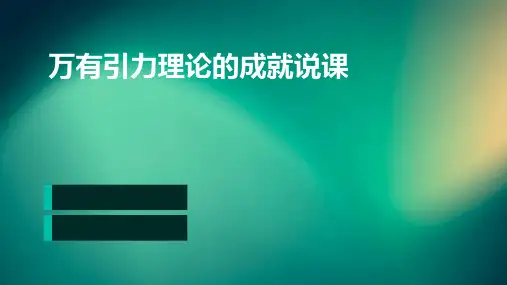

万有引力理论的成就 第2课时一、教学目标:进一步巩固综合运用所学知识解决天体问题的基本方法。

二、教学重点、难点:综合运用所学知识解决具体问题三、教学方法:启发讨论式四、教学过程:(一)复习旧课1.万有引力定律在天文学上有哪些重要应用?2.解决天体运动问题的主要思路是什么?所以它们能在引力作用下不相互靠近而保持距离不变,且角速度相同,这是双星的物理模型。

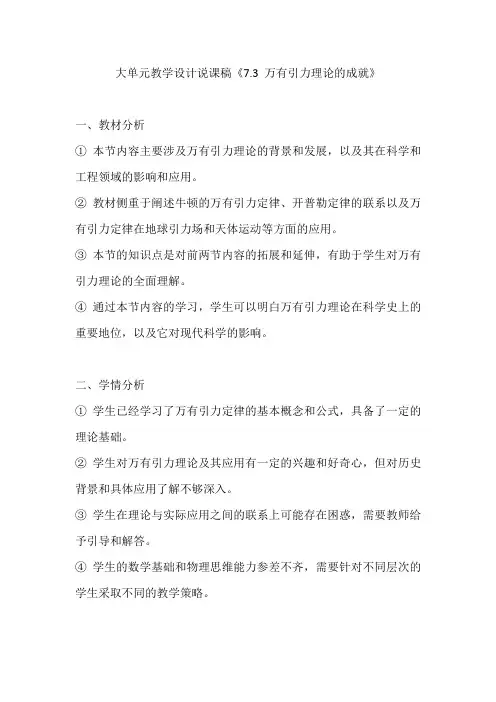

【例2】地球质量约为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的3.8倍,则地球表面重力加 速度是月球表面重力加速度的多少倍?如果分别在地球和月球表面以相同初速度上抛一物体,物体在地球上上升高度是在月球上上升高度的几倍?解:⑴设想地球表面有一质量为m 的物体,忽略自转,则1121M mmg G R = 同理在月球表面:2222M m mg G R = ∴211222216g M R g M R ==≈⑵由竖直上抛运动规律可得,上升的最大高度22vHg=122116H gH g==点评:前面已经知道地球上不同纬度、不同高度的地方,重力加速度不同,这里我们又得到不同星球由于质量半径不同,在表面对同一物体的引力不同,重力加速度也不同,同一物体从一个星球到另一星球,质量不变,重力发生变化。

【例3】月球表面重力加速度只有地球表面重力加速度的16,一根绳子在地球表面能拉着3kg的重物产生最大为10m/s2的竖直向上的加速度,g地取10m/s2,将重物和绳子带到月球表面用该绳子能使重物产生在月球表面竖直向上的最大加速度是多大?解:由牛顿第二定律可知:对于这个重物,10力。

解:设物体质量为m,地球质量为M,半径为R。

在两极处:物体重力等于万有引力2MmP GR=,在赤道处:地球对物体的万有引力与弹簧对物体的拉力的合力提供向心力。

由牛顿第二定律:22240.9MmG P m RR Tπ-=两式联立可得:23240RMGTπ=地球的平均密度23223403043RM GTV GTRππρπ===点评:这里要注意重力与万有引力的关系,但由于重力与地球的万有引力差别极小,通常忽略地球自转影响,可认为地面上物体的重力等于地球对物体的万有引力。

大单元教学设计说课稿《7.3 万有引力理论的成就》一、教材分析①本节内容主要涉及万有引力理论的背景和发展,以及其在科学和工程领域的影响和应用。

②教材侧重于阐述牛顿的万有引力定律、开普勒定律的联系以及万有引力定律在地球引力场和天体运动等方面的应用。

③本节的知识点是对前两节内容的拓展和延伸,有助于学生对万有引力理论的全面理解。

④通过本节内容的学习,学生可以明白万有引力理论在科学史上的重要地位,以及它对现代科学的影响。

二、学情分析①学生已经学习了万有引力定律的基本概念和公式,具备了一定的理论基础。

②学生对万有引力理论及其应用有一定的兴趣和好奇心,但对历史背景和具体应用了解不够深入。

③学生在理论与实际应用之间的联系上可能存在困惑,需要教师给予引导和解答。

④学生的数学基础和物理思维能力参差不齐,需要针对不同层次的学生采取不同的教学策略。

三、核心素养1.物理观念①学生通过本节内容的学习,能够进一步加深对万有引力理论的理解和认识。

②学生能够理解和掌握牛顿与开普勒定律之间的联系,以及它们在描述天体运动中的重要作用。

③学生应能认识到万有引力理论在科学史上的重要地位及其对现代科学的影响。

2.科学思维①学生应能运用科学思维方法分析万有引力理论的发展过程和应用范围。

②学生能够运用数学工具和物理原理分析天体运动问题。

③学生应能通过观察、实验和探究等方式加深对万有引力理论的理解。

3.科学探究①学生能够通过查阅资料了解万有引力理论的发展历程及其在科学史上的意义。

②学生应能设计和完成简单的实验,验证和探究万有引力理论的应用。

③学生能够通过分析现实中的例子,了解万有引力理论在地球引力场、人造卫星等方面的应用。

4.科学态度与责任①学生应具备严谨的科学态度,对待万有引力理论的学习要认真仔细。

②学生要树立科学精神,勇于挑战和探索未知领域。

③学生应具备团队协作精神,尊重他人的观点,共同探讨和解决问题。

四、教学重难点1.重点①了解牛顿的万有引力定律与开普勒定律之间的联系及其在描述天体运动中的重要作用。

《万有引力理论的成就》教学设计一、教材设计《万有引力理论的成就》是中学物理选修二中的一篇文章,主要介绍了牛顿万有引力定律的发现及其应用。

教材中对牛顿定律的阐述比较深入,涉及到重力势能、万有引力势能、从地球出发卫星运动的推导等内容,要求学生具备一定的物理基础知识和数学知识,所以在教学中需要选择适当的教学方法和手段,以帮助学生更好地掌握和理解相关知识点。

二、教学目标1. 知识目标:(1) 熟悉牛顿万有引力定律的内容和基本原理;(2)了解重力势能和万有引力势能的概念和应用;(3)理解从地球出发卫星运动的推导过程和应用。

2.能力目标:(1)通过引导学生提出疑问,培养探究问题的能力;(2)培养学生分析、归纳物理问题的能力;(3)培养学生应用数学知识解决实际问题的能力。

3.情感目标:(1) 培养学生的好奇心和求知欲,鼓励学生学以致用;(2) 培养学生爱学习、爱科学的态度。

三、教学重点和难点教学重点:(1) 理解万有引力定律和以万有引力定律为基础的相关物理概念;(2) 掌握从地球发射卫星的物理原理和数学方法。

四、教学方法及过程1. 激发学生兴趣,提出问题通过简单的引导,让学生在对文章重点内容有足够理解的基础上提出自己感兴趣的问题。

例如:万有引力定律的发现和证明过程是怎样的?在地球表面和离地球表面相比,万有引力的值会有所变化吗?2. 讲解内容,巩固基础知识引导学生查阅有关物理书籍,用举例等方式讲解万有引力定律的内容和基本原理,并结合课堂实验进行说明,加深学生对受力和运动的理解。

同时,通过复习上一章节中的基础知识进行提醒和巩固,为接下来探讨的万有引力定律做好铺垫。

引导学生通过例题和实例,深入理解重力势能和万有引力势能的概念和应用,同时阐述它们在宏观物理基础理论和微观原子和分子间相互作用中的重要性。

4. 探究地球上空卫星的运动原理引导学生了解卫星运动的基本概念和定量表示方法,并结合文章中的图示和例题展开探究,让学生初步了解从地球表面出发发射卫星的物理原理和数学方法。

万有引力理论的成就一、教学目标1. 让学生了解万有引力理论的基本概念。

2. 使学生掌握万有引力定律的发现过程及其意义。

3. 培养学生对科学探究方法和科学精神的认识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:万有引力理论的基本概念。

万有引力定律的发现过程及其意义。

2. 教学难点:万有引力定律的数学表达及其应用。

三、教学准备1. 教师准备:万有引力理论的相关教材和参考资料。

教学PPT或黑板。

2. 学生准备:预习万有引力理论的相关内容。

准备好笔记本和笔。

四、教学过程1. 导入:教师通过提问方式引导学生回顾已学的物理学知识,为新课的导入做铺垫。

2. 知识讲解:教师详细讲解万有引力理论的基本概念,包括万有引力、引力常数等。

教师介绍万有引力定律的发现过程,如牛顿发现万有引力定律的经历。

3. 案例分析:教师通过PPT或黑板展示万有引力定律的应用实例,如地球引力、物体掉落等。

学生分组讨论,分析实例中万有引力的作用和影响。

4. 课堂互动:教师提出问题,引导学生思考和讨论万有引力定律的数学表达及其应用。

学生分享自己的观点和理解。

5. 总结与拓展:教师对本节课的主要内容进行总结,强调万有引力理论的重要性。

教师提出拓展问题,激发学生对万有引力理论进一步学习的兴趣。

五、课后作业1. 复习本节课所学内容,整理笔记。

2. 完成课后练习题,巩固对万有引力理论的理解。

3. 查找相关资料,了解万有引力理论在现实生活中的应用。

六、教学评估1. 课堂问答:教师通过提问的方式,了解学生对万有引力理论的理解程度。

2. 课后作业:检查学生完成的课后练习题,评估学生对万有引力理论的掌握情况。

3. 学生报告:鼓励学生就万有引力理论在现实生活中的应用进行研究,并进行报告,评估学生的探究能力。

七、教学反思1. 学生对万有引力理论的理解程度是否达到预期?2. 教学方法和教学内容是否适合学生?3. 有哪些教学环节可以改进,以提高教学效果?八、教学拓展1. 邀请相关领域的专家或学者,进行专题讲座,加深学生对万有引力理论的理解。

第3节万有引力理论的成就教学设计关系?3.若考虑地球自转,试分析任意纬度处万有引力和重力是何种关系?4.静止在地面上的物体,若不考虑地球自转的影响,万有引力和重力是何种关系?我们是否可以怎样估算巨大的地球的质量呢?如果可以,你是否可以说一下你的称量地球质量的思想?5.如果不知道地球表面的重力加速度,你还能用其他的方法估算出地球的质量吗?二、计算天体的质量1.建立模型:环绕天体围绕中心天体作圆周运动,向心力由中心天体对环绕天体的万有引力来提供2.具体方法思考与讨论:(1)根据以上模型,你认为如何来估算是哪个天体的质量?(2)需要测量哪些物理来完成测量该天体的目的?(3)已知太阳与地球间的平均距离约为1.5×1011m,你能估算太阳的质量吗?换用其他行星的相关数据进行估算,结果会相近吗?为什么?(4)你是否有方法估算月球的质量呢?(5)当你估算出中心天体的质量后,是否可以估算出中心天体的球体密度?如何来估算?三、发现未知天体到了18世纪,人们已经知道太阳系有7颗行星,其中1781年发现的第七颗行星——天王星的运动轨道有些“古怪”:根据万有引力定律计算出来的轨道与实际观测的结果总有一些偏差。

思考与讨论:(1)是天文观测数据不准确?(2)是万有引力定律的准确性有问题?(3)还是天王星轨道外面还有一颗未发现的行星?四、预言哈雷彗星回归英国天文学家哈雷挑选24颗彗星,依据万有引力定律,用一年时间计算了它们的轨道。

发现 1531 年、1607 年和1682 年出现的这三颗彗星轨道看起来如出一辙,他大胆预言,这三次出现的彗星是同一颗星(图 7.3-3),周期约为 76 年,并预言它将于 1758 年底或 1759 年初再次回归。

1759 年 3 月这颗彗星如期通过了近日点,它最近一次回归是1986 年,它的下次回归将在2061 年左右。

五、课堂练习7.3 万有引力理论的成就一、“称量”地球的质量1.物体的重力随纬度的升高而增大。

大单元教学设计说课稿《7.3 万有引力理论的成就》一、教材分析①本节主要讲解万有引力理论的历史和发展,以及它对天体物理学和宇宙探索的贡献。

②教材内容包括开普勒行星运动定律、牛顿引力定律、牛顿万有引力定律、爱因斯坦广义相对论等知识点。

③本节内容贯穿自然科学和人文科学,对学生的思维能力、语言表达能力和科学素养等方面提出了挑战。

④本节内容紧密联系生活实际和科技发展,具有较高的应用价值和实践意义。

二、学情分析①学生已经掌握了基本的力学知识,具有一定的物理基础和思维能力。

②学生对天文学和宇宙探索的兴趣较高,能够积极参与探究和实验活动。

③学生语言表达和科学素养方面存在差异,需要通过多种教学手段和评价方式加以弥补。

④学生对历史和文化背景的理解和把握有待提高,需要加强相关教学内容和措施。

三、核心素养1.物理观念①了解天体运动和引力场的基本概念和规律,如行星运动定律、牛顿引力定律和万有引力定律等。

②理解引力场的基本性质和运动规律,如引力场的线性叠加和质点运动轨迹等。

③掌握天体物理学和宇宙探索的基本概念和方法,如恒星形成和演化、宇宙膨胀和暗物质等。

2.科学思维①发展科学思维和探究能力,如观察和实验设计能力、数据处理和分析能力、问题解决和创新能力等。

②培养科学思维的多样性和创造性,如发散性思维和整体性思维、批判性思维和合作性思维等。

③培养科学思维的系统性和理论性,如科学方法和科学范式、科学语言和科学实践等。

3.科学探究①了解科学探究的基本过程和方法,如提出问题、假设和实验设计、数据采集和分析、结论验证和修正等。

②发展科学探究的创新性和探索性,如问题提出和解决的多样性和复杂性、实验设计和数据分析的独立性和创造性等。

③发展科学探究的实践性和应用性,如与实际生活和社会问题的联系、科技发展和产业转化的结合等。

4.科学态度与责任①培养科学态度的开放性和审慎性,如对不同学说和观点的尊重和比较、对实验和数据的质疑和验证等。

②培养科学态度的批判性和反思性,如对科学发展和社会责任的思考和关注、对科学伦理和科学文化的了解和尊重等。

万有引力理论的成就教学目标:1. 了解万有引力定律的发现过程。

2. 掌握万有引力定律的表述和意义。

3. 了解万有引力理论的成就和影响。

教学重点:1. 万有引力定律的表述和意义。

2. 万有引力理论的成就和影响。

教学难点:1. 万有引力定律的数学推导。

2. 万有引力理论的成就和影响的深入理解。

教学准备:1. PPT课件。

2. 相关教材或参考资料。

3. 黑板和粉笔。

教学过程:第一章:引言1.1 引入话题教师通过展示地球、月球、太阳等天体的图片,引导学生思考这些天体之间的相互作用力。

1.2 学生讨论学生分组讨论这些天体之间的相互作用力可能是什么,并分享自己的1.3 总结教师总结引入的话题,指出这些天体之间的相互作用力就是万有引力。

第二章:万有引力定律的发现2.1 牛顿简介教师介绍牛顿的背景和成就,为学生学习万有引力定律做铺垫。

2.2 万有引力定律的表述教师通过PPT课件或黑板,展示万有引力定律的数学表述,并解释其意义。

2.3 学生理解学生通过阅读教材或参考资料,理解万有引力定律的表述和意义。

2.4 数学推导教师引导学生进行万有引力定律的数学推导,帮助学生深入理解定律。

第三章:万有引力定律的应用3.1 天体运动教师介绍万有引力定律在天体运动中的应用,如地球绕太阳的运动、月球绕地球的运动等。

3.2 学生实践学生通过模拟实验或计算题,应用万有引力定律解决实际问题。

第四章:万有引力理论的成就和影响教师介绍万有引力理论在科学、技术和工程领域中的成就,如航天技术、地球物理学等。

4.2 影响学生讨论万有引力理论对人类思想和文化的影响,如地心说和日心说的变迁。

第五章:总结5.1 课程回顾教师引导学生回顾本节课的学习内容,巩固知识点。

5.2 作业布置教师布置相关作业,要求学生进一步巩固万有引力定律的应用。

教学反思:教师在课后对自己的教学进行反思,看是否达到教学目标和重点,以及是否有学生提出难点问题,为下次课做准备。

第六章:行星运动的定律6.1 开普勒定律教师介绍开普勒的行星运动定律,特别是第三定律,即行星轨道半长轴的立方与公转周期的平方成正比。

万有引力理论成就教案第一章:引言1.1 课程背景本课程旨在帮助学生了解和掌握万有引力理论的基本概念、发现历程和应用领域。

通过学习,使学生能够理解万有引力在宇宙万物中的重要作用,培养学生的科学思维和探索精神。

1.2 教学目标了解万有引力理论的发现历程;掌握万有引力定律及其数学表达式;认识万有引力在现实生活中的应用。

第二章:万有引力的概念2.1 教学内容介绍万有引力的定义;解释万有引力定律的内容;探讨万有引力与质量、距离的关系。

2.2 教学方法采用讲解、演示、讨论等方式进行教学。

2.3 教学活动讲解万有引力的定义和万有引力定律;通过演示实验,让学生感受万有引力的存在;组织学生进行小组讨论,探讨万有引力与质量、距离的关系。

第三章:万有引力的发现历程介绍万有引力定律的发现历程;讲解牛顿和引力常数的概念;探讨万有引力理论在科学发展中的重要地位。

3.2 教学方法采用讲解、演示、讨论等方式进行教学。

3.3 教学活动讲解万有引力定律的发现历程和牛顿的贡献;通过演示实验,让学生了解引力常数的概念;组织学生进行小组讨论,探讨万有引力理论在科学发展中的重要地位。

第四章:万有引力的应用4.1 教学内容介绍万有引力在现实生活中的应用;讲解地球引力、月球引力和太阳引力的概念;探讨万有引力在航天、地理等领域的作用。

4.2 教学方法采用讲解、演示、讨论等方式进行教学。

4.3 教学活动讲解万有引力在现实生活中的应用和地球引力、月球引力、太阳引力的概念;通过演示实验,让学生感受万有引力在航天、地理等领域的作用;组织学生进行小组讨论,探讨万有引力在现实生活中的应用。

第五章:总结与展望总结万有引力理论的主要内容;展望万有引力理论的未来发展;强调万有引力理论在科学发展中的重要地位。

5.2 教学方法采用讲解、演示、讨论等方式进行教学。

5.3 教学活动总结万有引力理论的主要内容和发现历程;演示万有引力理论在现实生活中的应用;组织学生进行小组讨论,展望万有引力理论的未来发展。

《万有引力理论的成就》说课稿一、教材分析1、教材性质与地位本章作为圆周运动的一个应用实例,是对第五章《曲线运动》所涉及的基本概念和规律在理解和应用上的进一步加深。

本节是属于应用性和检验性的教学内容,从前后联系来看,有利于巩固学生对万有引力定律的认识。

教材的立意是使学生感受用物理理论探索未知世界的科学魅力,培养热爱科学的情感。

2、教学目标①知识与技能了解万有引力定律在天文学上的重要应用。

会用万有引力定律计算天体质量。

理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路和方法。

②过程与方法通过推理过程,培养科学研究兴趣,领略物理学中所蕴含的严谨的逻辑关系。

培养学生根据事件之间的相似性采取类比方法分析新问题的能力和方法。

培养学生归纳总结建立模型的能力与方法。

③情感、态度与价值观通过测量天体的质量、预测未知天体的学习活动,体会科学研究方法对人类认识自然的重要作用,体会万有引力定律对人类探索和认识未知世界的作用.通过对天体运动规律的认识,了解科学发展的曲折性,感悟科学是人类进步不竭的动力.3、教学重点、难点根据我对教材的理解,本节重点、难点是:重点:利用万有引力定律计算天体的质量并掌握处理天体问题的基本方法。

难点:物理模型的建立二、学情分析1、知识分析学生已经学习了圆周运动、开普勒三大定律和万有引力定律等有关知识。

已经积累了一定的知识。

理论上已经具备了学习这节课的能力。

2、能力分析高一学生正处于从初中物理的定性分析到高中物理的定量讨论;从初中的形象思维到高中的抽象思维;从初中简单的逻辑思维到高中复杂的分析推理的转变过程中。

从心理学的角度分析他们的一般能力已经具备,具有一定的观察力、记忆力、抽象概括力、想象力。

但其创造能力还比较欠缺,对于利用已有知识创造出新的概念、理论的能力很弱;在学习过程中对知识点的把握还不是很准确,数学的推理能力较弱;但学生对感性材料的认知能力较强,接受新知识的能力也很强;而且学生的社交能力也正处于发展阶段,需要得到不断的锻炼。

万有引力理论的成就教案一、教学目标1. 让学生了解万有引力定律的发现过程,掌握万有引力定律的基本内容。

2. 使学生理解万有引力理论在物理学和天文学领域的重要地位和意义。

3. 培养学生的科学思维能力和创新意识,激发学生对自然科学的热爱。

二、教学内容1. 万有引力定律的发现:牛顿与苹果树下2. 万有引力定律的基本内容:物体之间的相互吸引力3. 万有引力常量的测定:卡文迪许的贡献4. 万有引力理论在天文学领域的应用:行星运动定律的解释5. 万有引力理论在现代科技中的应用:航天事业的发展三、教学重点与难点1. 教学重点:万有引力定律的发现过程及其意义万有引力定律的基本内容万有引力常量的测定方法万有引力理论在天文学领域的应用2. 教学难点:万有引力常量的测定原理万有引力理论的数学表达式及其计算方法四、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生思考和探讨万有引力定律的发现过程和应用。

2. 利用多媒体课件,展示相关实验和观测现象,增强学生对知识点的理解。

3. 结合现实生活中的实例,让学生感受万有引力理论的实际意义。

4. 开展小组讨论和课堂互动,激发学生的学习兴趣和参与度。

五、教学安排1. 第一课时:万有引力定律的发现与基本内容引入:苹果树下启示讲解:万有引力定律的实验基础和数学表达式练习:万有引力定律的应用实例2. 第二课时:万有引力常量的测定讲解:卡文迪许的扭秤实验演示:实验原理和操作方法练习:计算两个物体之间的万有引力3. 第三课时:万有引力理论在天文学领域的应用讲解:行星运动定律与万有引力理论的关系演示:行星运动轨迹的模拟练习:分析实际观测数据,验证万有引力理论4. 第四课时:万有引力理论在现代科技中的应用讲解:航天事业的发展与万有引力理论的关系演示:航天器轨道计算和控制练习:分析航天任务,了解万有引力理论的实际应用5. 第五课时:总结与拓展回顾:本节课的主要内容和知识点讨论:万有引力理论的局限性和未来研究方向六、教学过程1. 导入:通过回顾上一个课时的内容,引导学生进入新的学习主题。

An omnipotent person is really nothing, and an omnipotent expert is really nothing.简单易用轻享办公(页眉可删)《6.4万有引力理论的成就》说课课件一、教材分析1、教材所处的地位与作用本节课在教材编排上,呈现的是由点到面逐步展开的倒金字塔的形式,这符合学生的认知习惯。

如果说前三节课是用追寻的眼光追寻先人的伟大成就,那么这一节课就是学生在先人的指引下进行创新应用的创新课,同时教材在开始和结尾阶段分别引用了马克·吐温和冯·劳厄对物理研究的精彩论述的话,不仅能够激励学生增强学科兴趣,更能激发学生去进一步探索宇宙的奥秘欲望!可以说这一节课既是知识传授又是能力、情感的培养课,体现新课程的理念和要求。

2、教学目标①知识与技能:1、了解万有引力定律在天文学上的重要应用。

2、会用万有引力定律计算天体质量。

3、理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路和方法。

②过程与方法:1、通过万有引力定律推导出计算天体质量的公式。

2、通过一些探究活动计算星体表面重力加速度和星体密度。

③情感态度与价值观:体会万有引力定律在人类认识自然界奥秘中的巨大作用,让学生懂得理论________于实践,反过来又可以指导实践的辩证唯物主义观点3.教学重点、难点①重点利用万有引力定律和圆周运动的规律来计算太阳的质量,由此迁移发散到各中天体质量的计算方法上。

突破方法:对地球围绕太阳转动的之一模型进行演变,类比到一星一绕的所有模型,启发学生利用先逐一对照再深刻体会的过程来掌握本节知识②难点:在进行知识点迁移时,学生对准确抓住模型中的各个星体所担任的角色较为困难。

此处应为本节的难点所在。

突破方法:在进行已有知识的迁移时应重点重复围绕和被绕的关系,让学生理清星体角色,并应用错误分析的方法,加强对认识的刺激4、教材的处理①根据本课的内容设计问题,让学生思考、讨论、表达,有利学生从整体上来把握知识点,培养阅读、分析能力。

《万有引力理论的成就》说课稿

说课人:李鑫锐

课题:&6.4 万有引力理论的成就

课型:新授课(1课时)

尊敬的各位专家、评委,大家好!

我叫李鑫锐,来自鹤岗市第三中学。

今天我说课的内容是《万有引力理论的成就》

一、#

二、教材分析

《万有引力理论的成就》是人教版高中新教材必修2第六章第4节。

教材的第六章是万有引力与航天,高考重点考察查运用万有引力定律及向心力公式分析人造卫星的绕行速度,运行周期以及计算天体的质量、密度等。

第4节正是涉及计算天体质量和密度这一部分内容,是高考的重要考点。

该节承接第3节万有引力定律,通过卡文迪许测量G值进而得到地球质量这一说法,将学生引入并使之体会,理解万有引力理论的巨大作用和价值。

使学生掌握了万有引力充当向心力的研究方法同时,也为第5节学习人造卫星的知识做了铺垫。

三、学生分析

学生在上一节当中已经学习了万有引力定律,并可以对两个物体之间的万有引力进行简单计算。

但学生对万有引力定律有什么价值,有哪些作用和影响还没能够有一个足够的认识。

对于公式的深刻理解以及灵活运用上还很欠缺。

另外,学生对于重力和万有引力之间的关系应该有一些困惑。

这节课的教学内容也就会针对这些方面展开,并在这一过程中渗透情感价值观教育。

四、教学目标

根据课程要求和学生的认知结构,制定了以下的学习目标。

知识与技能:

#

1.万有引力与重力的关系

2.利用万有引力计算地球和其他天体质量

3.了解用万有引力知识发现未知天体的过程

过程与方法:

1.使学生了解为什么在地球表面重力近似等于万有引力,并依此计算出地球的质量

2.了解万有引力定律在天文学上的重要应用,理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路方法.

情感态度与价值观:

1.学习利用万有引力计算地球等天体的质量和密度的方法,让学生感受科学巨大的魅力。

、

2.通过了解发现新行星的过程,使学生认识到科学发展过程的曲折和复杂,体会科学对人类发展的巨大作用。

四、重点与难点

教学的重点在于运用万有引力计算天体质量和密度,难点在于如何让学生根据已知条件去选用恰当的方法解决天体问题。

五、教学方法

创设情境引发兴趣

建立模型分析推理

多媒体课件辅助教学

归纳总结练习巩固

六、~

七、教学过程

新课引入部分3分钟 ,科学真是迷人部分15分钟 ,计算天体质量12分钟

发现未知天体及其他10分钟 ,共计40分钟

新课引入:

教师:由曹冲称象的故事引入。

三国时期曹冲利用浮力的特点测出了大象的重量,地球质量5.98*10^24 千克。

如此巨大的质量用曹冲的方法显然测不出来,那么科学家们又是如何得到他们的质量呢?这节课我们来学习这部分知识。

科学家们得到天体的巨大质量并不神秘,他们利用的就是我们刚刚学习过的万有引力和向心力的知识。

我们先来一起复习一下之前学过的这部分内容。

提问:向心加速度和向心力的公式?万有引力定律及其表达式?G 值由哪位科学家得到?(复习)

教师:卡文迪许曾经把自己测G 值的实验说成是“称量地球的重量”,我们来看一下他这么说的根据是什么?

1.“科学真是迷人”

.

这个问题要从万有引力和重力的联系说起:

⑴教师提问学生如何测量重力,得到弹簧秤拉力等于重力。

再提出我们把物体随地球自转也考虑进去,这时应当如何建立物理模型,针对赤道上的物体让学生进行思考。

教师根据学生的受力分析,给学生建立一个正确的物理模型。

再加上幻灯片的直观展示,使学生认识到由于物体随地球自转而做圆周运动,需要什么样的向心加速度,向心力由什么力来提供。

F n =F 万 -T = F 合 Mg=T

接下来通过具体的数据计算,以100千克物体为例使学生知道需要的向心力非常小, 向心力F=ma=3.4N 重力 G=mg=980N 万有引力=983.4N

所以重力近似等于万有引力。

教师再进一步分析物体不在赤道上时的情况,得到重力是万有引力的分力,并且两者仍近似相等。

(到此万有引力与重力关系阐述完毕)

$

⑵利用万有引力近似等于重力可得

2R

mM G mg = G gR M 2

= 教师给出地球半径,让学生自己算出地球质量。

(练习)

该公式也称黄金代换式。

使学生明确公式中各个量的含义。

也可以推广应用于其它星体的计算上。

2.计算天体质量

⑴将行星绕太阳看做是匀速圆周运动,行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力是由它们之间的万有引力提供的,由此,可以列出方程,从中解出太阳的质量。

由 M =v 2r /G ; M =ω2r 3/G ; M =4π2r 3/GT 2

可得三种表达式,但对天体而言最易测量的应该是周期,那么我们选环绕天体的周期和半径做已知条件可得

( 2224T mR R Mm G π= 从中求出太阳的质量 2

3

24GT R M π= 教师给出数据让学生自己计算太阳质量。

此处扩展到通过观察月地系统中月球的公转周期和轨道半径计算出地球质量。

(练习) (

⑵天体密度计算(能力提升) 天体为球体,球体公式为33

4R V π=,G gR M 2

= 天体密度为V M =ρ 推出 R

G g πρ43= 学生课后思考:当用23

24GT

R M π=时,密度公式如何 3.发现未知天体

学生阅读课文,从课文中找出相应的答案. 【教师播放相关视频】

a.应用万有引力定律还可以用来发现未知天体.

—

b 海王星就是应用万有引力定律发现的.

4.归纳总结

1)重力和万有引力的关系:重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力充当物体环绕地球的向心力,在地表重力近似等于万有引力

2)如何计算地球质量及黄金代换公式

3)如何计算中心天体质量及中心天体质量计算公式

【作业】 P-34页 课后习题1、3

~

七、板书设计

一 科学真是迷人

二、计算天体的质量

kg kg M 302113112100.2)360024365(1067.6)105.1(4⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=-π

1、公式推导

2、计算天体的质量表达式

3、密度计算

三、发现未知天体

我的说课完毕,敬请各位专家评委多提宝贵意见。

谢谢!。