中国古代山水画

- 格式:doc

- 大小:60.00 KB

- 文档页数:5

《千里江山图》:中国山水画的杰出代表《千里江山图》是中国山水画的杰出代表之一,被誉为中国绘画史上的珍宝。

它是南宋画家王希孟的代表作品,被收藏在台北故宫博物院。

这幅作品长2.86米,高0.42米,通过对中国南方的山水景观进行精致的描绘,展现了中国山水画的魅力和神韵。

画面中,可以看到苍山翠峰、奔腾的江河、秀美的水村,以及各种生活在其中的人物和动物,画面富有生命力和情感。

《千里江山图》的艺术价值在于它的意境和笔墨。

画家王希孟通过对山水的描绘和人物的安排,展现出了中国山水画所追求的深邃、秀丽和高远。

画面中的山川、水流和建筑物,以及人物和动物的处理,都显得非常精致和自然,展现了王希孟高超的笔墨功夫和绘画技巧。

《千里江山图》是中国山水画的杰出代表,它展现了中国古代山水景观的魅力和神韵,也展现了中国绘画艺术的深邃和博大精深。

通过欣赏这幅画作,人们可以更好地了解中国山水画的艺术魅力和历史价值,领略到中国绘画艺术的独特魅力。

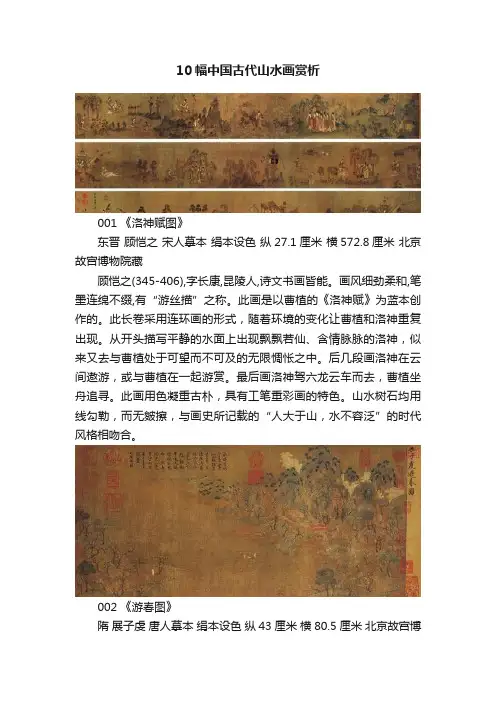

10幅中国古代山水画赏析001 《洛神赋图》东晋顾恺之宋人摹本绢本设色纵27.1厘米横572.8厘米北京故宫博物院藏顾恺之(345-406),字长康,昆陵人,诗文书画皆能。

画风细劲柔和,笔墨连绵不缀,有“游丝描”之称。

此画是以曹植的《洛神赋》为蓝本创作的。

此长卷采用连环画的形式,随着环境的变化让曹植和洛神重复出现。

从开头描写平静的水面上出现飘飘若仙、含情脉脉的洛神,似来又去与曹植处于可望而不可及的无限惆怅之中。

后几段画洛神在云间遨游,或与曹植在一起游赏。

最后画洛神驾六龙云车而去,曹植坐舟追寻。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

002 《游春图》隋展子虔唐人摹本绢本设色纵43厘米横80.5厘米北京故宫博物院藏展子虔, 渤海(今山东阳信)人。

历北齐、北周、隋三个朝代。

擅长画道释、人物、鞍马、楼阁和山水,创立新意,是一位承前启后、继往开来的绘画大师。

此画描绘达官贵人在风和日丽的春天踏青游乐的情景。

《游春图》的艺术表现手法有两大特点: 一是青绿勾填技法的运用。

山石树林有勾无皴, 填以青绿色为主的厚重色彩,二是在构图上, 脱离了魏晋时期作为人物画背景的“人大于山, 水不容泛”的处理方式, 而变为以山水为主, 人物只作点景出现的独立完整的山水画, 具有与自然景物的空间关系相适应的“远近山水, 咫尺千里”的画面效果。

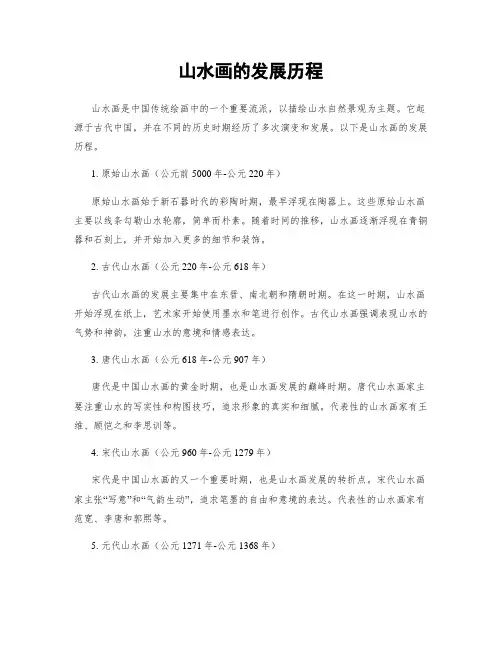

003 《江帆楼阁图》唐李思训绢本设色纵101.9厘米横54.7厘米台北故宫博物院藏此图表现游春情景, 近景山岭间有长松桃竹掩映,山外江天空阔, 烟水浩淼,意境深远。

整个画面山势起伏, 江天辽阔很有气势。

山石林木以曲折的细笔勾勒, 画树交叉取势, 变化多姿。

山水构图的整体大势与局部“豆马寸人, 须眉毕露”的一丝不苟的精致描写, 统一在一起。

山石着色, 以石青、石绿两种浓重色彩, 显得金碧辉煌。

李思训继承和发扬了展子虔的青绿山水画技法, 已形成“青绿山水”或“金碧山水”。

山水画的发展历程山水画是中国传统绘画中的一个重要流派,以描绘山水自然景观为主题。

它起源于古代中国,并在不同的历史时期经历了多次演变和发展。

以下是山水画的发展历程。

1. 原始山水画(公元前5000年-公元220年)原始山水画始于新石器时代的彩陶时期,最早浮现在陶器上。

这些原始山水画主要以线条勾勒山水轮廓,简单而朴素。

随着时间的推移,山水画逐渐浮现在青铜器和石刻上,并开始加入更多的细节和装饰。

2. 古代山水画(公元220年-公元618年)古代山水画的发展主要集中在东晋、南北朝和隋朝时期。

在这一时期,山水画开始浮现在纸上,艺术家开始使用墨水和笔进行创作。

古代山水画强调表现山水的气势和神韵,注重山水的意境和情感表达。

3. 唐代山水画(公元618年-公元907年)唐代是中国山水画的黄金时期,也是山水画发展的巅峰时期。

唐代山水画家主要注重山水的写实性和构图技巧,追求形象的真实和细腻。

代表性的山水画家有王维、顾恺之和李思训等。

4. 宋代山水画(公元960年-公元1279年)宋代是中国山水画的又一个重要时期,也是山水画发展的转折点。

宋代山水画家主张“写意”和“气韵生动”,追求笔墨的自由和意境的表达。

代表性的山水画家有范宽、李唐和郭熙等。

5. 元代山水画(公元1271年-公元1368年)元代山水画受到外来文化的影响,融合了蒙古、西亚和波斯等地的绘画风格。

元代山水画以线条的疏密和色采的对照为特点,形成为了独特的风格。

代表性的山水画家有赵孟頫、黄公望和王蒙等。

6. 明代山水画(公元1368年-公元1644年)明代山水画继承了元代的传统,同时也注重个人创作和表达。

明代山水画家追求笔墨的浓淡变化和构图的独特性,形成为了独特的风格。

代表性的山水画家有沈周、文徵明和唐寅等。

7. 清代山水画(公元1644年-公元1912年)清代山水画以文人画为主流,注重文人的情感表达和意境的营造。

清代山水画家主张“意境超逸”和“笔墨淡雅”,形成为了清代山水画的独特风格。

中国古代经典⼭⽔画100幅(唐)李思训.江帆楼阁图(唐)李昭道.明皇幸蜀图(唐)王维.千岩万壑图(局部)王维.千岩万壑图.(局部)王维.千岩万壑图.(局部)(五代)董源.龙宿郊民图五代)董源.潇湘图(局部)(五代)巨然.秋⼭问道图(五代)巨然.万壑松风图(五代)巨然.寒鸦图(北宋)李成.茂林远岫图(北宋)李成.晴峦萧寺图(北宋)燕⽂贵.溪⼭楼观图(北宋)范宽.溪⼭⾏旅图(北宋)范宽.雪景寒林图(北宋)许道宁.关⼭密雪图(北宋)许道宁.渔⽗图(北宋)郭忠恕.明皇避暑宫图(北宋)张择端.清明上河图(局部)长卷(北宋)郭忠恕.雪霁江⾏图(北宋)王铣.渔村⼩雪图(局部)(北宋)王铣.烟江叠嶂图(局部)(北宋)王希孟.千⾥江⼭图(北宋)江参.庐⼭图(北宋)⽶友仁.远岫晴云图(北宋)梁楷.雪景⼭⽔图(宋)李唐.万壑松风图(宋)萧照.⼭腰楼观图(南宋)马远.踏歌图(南宋)马远.对⽉图(南宋)夏圭.西湖柳艇图(南宋)夏圭.钱塘秋潮图(南宋)马和之.⿅鸣之什图(南宋)赵伯驹.春⼭图(⾦代)武元直.⾚壁图元代)黄公望.富春⼭居图黄公望.九峰雪霁图(元代)黄公望.天池⽯壁图(元代)王蒙.青卞隐居图(元代)王蒙.夏⽇⼭居图(元代)王蒙.长江万⾥图(局部)吴镇.洞庭渔隐图吴镇.秋江渔隐图王履.华⼭图王绂.北京⼋景图.琼岛春云王绂.湖⼭书屋图戴进.灵⾕春云图戴进.溪堂诗思图2杜琼.友松图夏芷.灵阳⼗景图(之⼀)沈周.庐⼭⾼沈周.云际停⾈图周⾂.春⼭游骑图吴伟.江⼭渔乐图王绂.北京⼋景图.琼岛春云。

中国古代山水画的审美特征是什么?中国古代山水画也有它自己的艺术传统。

这首先表现在:要求创造情景交融的意境。

为此,要求山水画家“外师造化,中得心源”,读万卷书,行万里路,不满足于对自然景物的客观描绘,要求画家把对自然景物的认识与感受,与被描绘的客观对象很好地结合起来,达到情与景有机地融合在一起。

在这种融合中,表现出一种十分鲜明的、可给人以启示和想象的自然景象,同时又包含着耐人寻味的意蕴。

当然,延续了近千年的中国古代山水画,在意境的创造上有一个演变的过程。

在唐代有王维、李思训等山水画家,后世称为“南北宗”;再以中国古代山水画的高峰时期——宋、元的山水画来说,大体经历了北宋、南宋和元代三个阶段,这三个阶段的山水画呈现出彼此不同的面貌和意境。

北宋特别是前期的山水画,虽然在所描绘的自然景物中包含着画家对这些景物的感受和理想,但更主要的还是以客观地描写自然物为主,如北宋最著名的山水画家范宽、郭熙和王希孟的作品就鲜明地体现了这一点。

现存的范宽最重要的代表作《溪山行旅图》,描写北方雄伟的高山峻岭,一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以“高山仰止”之感。

整个画面笔墨浓重粗壮,通幅无一败笔,于沉雄之中见精微。

郭熙的代表作《早春图》,描写北方早春时节清晨的景色,着重表现自然界不同季节的不同特征。

王希孟的《千里江山图》长卷,成功地运用中国山水画“咫尺千里”的表现手法,以浓重的色彩,宏大的气势,描绘了祖国山河的辽阔和壮美,抒发了画家对大好河山的热爱。

南宋的山水画与北宋的山水画有显著的不同,突出表现在迫求诗的意境。

现存的许多南宋山水画作品的标题就很富有诗意,如深堂琴趣、风雨归舟、秋山远眺、秋江暝泊、寒江独钓、长桥卧波、烟江欲雨等等。

南宋著名山水画家马远的《寒江独钓图》就很有代表性。

画家以大胆的艺术概括,把与作品所要创造的意境无关的可有可无的景物一律删除,只画了一叶扁舟漂浮在水面上,一个渔翁独自在船上垂钓,除寥寥几笔画出几道水波外,画面上出现大片的空白。

古代中国山水画的审美特点与艺术表现古代中国山水画是一种独特而受人赞赏的艺术形式,它以山水为主题,通过精妙的笔墨和构图,表达了画家对自然景观的审美情感。

这种艺术形式既反映了中国文化的独特特点,又具有深远的艺术感染力。

古代中国山水画的审美特点体现在以下几方面。

首先,它追求的是自然的美。

古代中国山水画强调的是自然景观的准确再现,注重捕捉景物的真实面貌。

画家通过对山水的细致观察和深入思考,表达了对自然之美的热爱和敬佩之情。

其次,它讲究的是画面的空间感。

山水画往往通过远近分明的构图表现出深邃的空间感,使观者感受到无穷无尽的广袤和宁静。

这种空间感的表现不仅仅是局限于画面的远近,更是体现出作者对于宇宙间无边无际景物的感知和把握。

再者,它追求的是画面的意境。

古代中国山水画以绘画大师师法自然的方式,通过潜心的辛勤创作,表现出令人神往的意境,使观者在欣赏时感到心旷神怡,引发无穷的思索。

古代中国山水画的艺术表现也十分丰富多样。

首先,它以“拟古”为主要手法。

拟古是指画家在表现自然景观时,通过模仿古代名家的笔墨风格和画技,以达到更好的艺术效果。

画家往往会刻意运用简练的线条和富有节奏感的构图,使画面更富动感。

其次,它注重的是“墨意的相互渗透”。

古代中国山水画尤其强调墨色的运用,通过淡墨渲染和浓墨点染的方式,表现出景物的质感和层次感。

这种墨色运用的独特技巧,使观者在赏析时能够感受到深邃的神秘和宁静。

再者,它也注重画面的结构和布局。

画家在构图时通常采用“三重构图法”或“九宫格构图法”,以突出画面的主题和氛围。

这种构图方式不仅使画面更加有序,而且也更容易引导观者的视线。

古代中国山水画的审美特点与艺术表现深深影响了后世的绘画创作。

这种艺术形式不仅在中国,也在国际上产生了广泛的影响。

它不仅为后世的绘画提供了独特的艺术样式和技法,更为人们的审美观念提供了新的思路和启发。

鉴赏古代中国山水画不仅仅是欣赏一幅美丽的画作,更是进入一个富有诗意和哲理的境界。

中国古代山水画中国古典山水画与欧洲古典风景画的创作对象都是自然景象,它们表现相同的对象,却具有不同的审美倾向、不同的视觉感受,采用不同的表现手法,都形成了各自独特的风格和审美情趣,以及一套完整的理论体系。

欧洲古典风景画是以写实为造型手段,追求本真、自然和谐的美;中国古典山水画则是以表现景物的气韵意象,追求精神境界与自然景观的和诣统一,表现的是主观化了的景物。

中国古代山水画源于自然,又“真气远出”、“妙超自然”,重“心”略“物”,要求创造情景交融的意境,笔墨情趣并不受外界自然的束缚,要求画家“外师造化,中得心源”。

不满足于对自然景物的客观描绘,而是把对自然景物的认识与感受,与被描绘的客观对象很好地结合起来,达到情与景有机地融合在一起。

他们的笔墨情趣并不受外界真实自然的束缚,表现出一种给人以想象和启迪的自然景象,同时包含着耐人寻味的意蕴,讲究的是容纳天地万物,吞吐自如、来去无阻。

所以讲究意境,注重表现境界,一切写景,都是写情。

追求的是神似,笔下的山水多是“似曾相识”,与现实中的真山真水有较大差距。

西方古典画家与近代画家多强调对景写生,描摹现实的大自然,依靠丰富的色彩、细微的光感表达真实的自然风光,以体现对世界的客观态度。

所以西方风景画家追求尽最大量地再现自然,采用不同的手法描摹自然的景色,因此以客观的眼光不断深入地观察自然,哪怕是细小的变化和不同也要区别开来。

在空间的处理上,西方传统的风景画遵从客观原则,以透视学的原理去处理自然景物的空间关系,而中国的山水画则采用“以大观小”、“小中见大”的手法,即把画家自己看作是一个巨人,面对自然如同观赏盆景,这样,千里江山也可以尽收眼底,或用长卷的形式加以表现。

中国山水画的表现手法上也有细描与写意,但是细描也不像西方绘画那样忠实于现实景象,而是用散点透视表现“胸中万象”,是一种主观化的描绘。

写意则是挥洒点染,抒写情怀情致。

但中国山水画构图较程式化,多是山山水水,大大的山中有溪水,山中或水边隐露人烟,房屋多很小,人物如蚂蚁,这体现着中国人的文化性格,文化性格来自哲学观念:天人合一,而不像西方人,把自己当作自然的主宰。

中国古代山水画导入:过度:闲暇之余我们都喜欢亲近自然,外出旅游。

美丽的自然风景能带给我们心旷神怡,轻松自然之感。

提问:同学们都去过哪些中国的名山大川呢?学生:黄山、泰山、、、、、五桂山(教师可幽默回答,当然五桂山、大尖山也算是我们中山的名山)提问:我们常说的“三山五岳”是指什么?学生:(略)相传古代的“三山”是指蓬莱、方丈、瀛洲。

现指安徽黄山、江西庐山、浙江雁荡山。

(《史记·秦始皇本纪》载:“齐人徐福等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲”)、(徐霞客(明代伟大的地理学家和旅行家和探险家)曾两次游黄山,留下了“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的感叹。

)“五岳”是指东岳泰山之雄(山东)、西岳华山之险(陕西)、南岳衡山之秀(湖南)、北岳恒山之奇(山西)、中岳嵩山之峻(河南)。

(孔子“登泰山而小天下”。

唐代诗人杜甫“会当临绝顶,一览众山小”的诗句。

“重于泰山”、“有眼不识泰山”等)提问:我们现代人表达对大自然的喜爱之情,一般都会用相机把美丽的风景记录下来。

那么在中国古代,人们又用什么方式来表达对自然的喜爱之情呢?学生:诗歌、绘画是常用的方式。

(李白《望庐山瀑布》日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

)出示课题《中国古代山水画》一.中国古代山水画的发展概况及脉络提问:什么是山水画呢?学生:(略)山水画是中国画的一种,以描写山川自然景色为主体的绘画。

(中国画按题材可分人物、山水、花鸟,三大科;技法可分工笔和写意。

中国画是用毛笔、墨、彩作画于绢、宣纸、帛上,这种画种被称为“中国画”。

从美术史的角度讲,民国前的都统称为古画。

国画在古代无确定名称,一般称之为丹青,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。

近现代以来为区别于西方的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为中国画,简称“国画”。

)提问:中国古代山水画最早出现在什么时期呢?距今1500多年大概是什么时代。

学生:(略)魏晋、南北朝时期魏晋南北朝时期(重点讲)讲解:魏晋、南北朝时期,中国古代山水画就已经开始萌芽,但仍附属于人物画;(图例《洛神赋图》东晋顾恺之绢本设色(传是宋代摹本) 纵27.1cm 横572.8cm 这幅画现在有四个摹本,分别藏于辽宁省博物馆、故宫博物院、美国弗利尔艺术博物馆等处。

)提问:有没有同学知道《洛神赋》是谁写的呢?《洛神赋》大概讲得是一个什么故事呢?学生:(略)曹植(公元192-232),字子建。

三国时期曹魏诗人、文学家,建安文学的代表人物。

他是魏武帝曹操之子,魏文帝曹丕之弟,生前曾为陈王,去世后谥号“思”,因此又称陈思王。

后人因他文学上的造诣而将他与曹操、曹丕合称为“三曹”,南朝宋文学家、山水诗鼻祖谢灵运更是赞许有佳“天下才有一石,子建独得八斗,我得一斗,天下共分一斗。

”“才高八斗”也是由此而来,一石为十斗。

讲的是一个爱情故事,关于一个女人的故事。

(故事讲述的是年轻的曹植爱上了甄氏,甄氏乃中山无极人(今河北省无极县)。

建安年间,美貌的甄氏嫁给了袁绍的儿子袁熙。

官渡之战后,甄氏成了曹军的俘虏,继而嫁曹丕为妻。

后又被曹丕看中立为皇后,不久她因失宠忧郁而死。

曹植去洛阳朝见其皇兄,返回时夜宿洛水边,梦中与甄后洛水相遇的情景。

回去后曹植写下《洛神赋》来寄托他对甄氏的思念之情。

(原名《感甄赋》,四年后(公元234年),明帝曹叡继位,为避母名讳,遂改为《洛神赋》)讲解:早期的山水画呈现的特点是“人大于山,水不容泛”。

《洛神赋图》采用连环画的形式展开情节,生动描画出了诗人与洛水女神之间人神相爱的浪漫故事。

山水只是作为人物的背景存在,起到丰富、衔接画面的作用。

早在1500多年以前,顾恺之就提出了"迁想妙得"、"以形写神"的见解。

隋唐时期山水画(重点讲)讲解:隋唐时期的山水画开始走向独立,其中代表人物有展子虔、李思训、王维等;(图例《游春图》)隋代展子虔《游春图》绢本设色横80.5厘米纵43厘米现藏故宫博物院这时山水已作为画面的主体,而人物只是画面的点缀。

整个画面描绘的是早春时节人们外出踏青,游山玩水的场景。

《游春图》卷也是一件为历代鉴赏家所珍视的名画。

它经宋徽宗题签后,约在宋室南迁之际即行散出,后由末代皇帝溥仪携至长春流出。

著名大收藏家张伯驹先生,以二百四十两黄金谈定。

当时张伯驹先生因屡收宋元名迹,手头拮据,不得已将15亩(一万平米)的房产出售,才将《游春图》卷收归。

(张伯驹、张学良、溥侗(溥仪的族弟)、袁克文(袁世凯的次子)并称为“民国四公子”)(按现在金价每克300元来算,240两=12000克×300元=360万)五代时期山水画讲解:五代、北宋时期中国山水画高度成熟,代表人物有荆浩、董源、王希孟等。

(图例五代荆浩《匡庐图》、董源《龙宿郊民图》;北宋王希孟《千里江山图》绢本青绿设色现藏故宫博物院纵51.5cm,横1191.5cm (青绿山水画是山水画的一种。

用矿物质石青、石绿作为主色的山水画。

)王希孟18岁入翰林书画院,曾得到宋徽宗赵佶的亲自传授,用了半年时间创作了《千里江山图》。

可惜20岁即去世,是一位英年早逝的天才画家。

画中描写岗峦起伏的群山和烟波浩淼的江湖。

依山临水,布置以渔村野市,水榭亭台,茅庵草舍,水磨长桥,并穿插捕鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等人物活动。

形像精细,刻画入微,人物虽细小如豆,而意态栩栩如生,飞鸟虽轻轻一点,却具翱翔之势。

山石皴法以披麻与斧劈相结合,综合了南、北两派的特长。

设色继承了唐以来的青绿画法,于单纯统一的蓝绿色调中求变化。

用赭色为衬托,使石青,石绿颜色在对比中更加鲜亮夺目。

整个画面雄浑壮阔,气势磅礴,充满著浓郁的生活气息,将自然山水,描绘得如锦似绣,分外秀丽壮美,是一幅既写实又富理想的山水画作品,是中国传统山水画中少见的巨制。

卷后有当时蔡京的题跋,证明此画是真迹无疑。

元代时期山水画(重点讲)提问:元代山水画作品跟之前朝代相比,在风格上有哪些变化?学生:(略)讲解:元代山水画趋向写意,侧重笔墨神韵,开创新风。

具有代表性的是“元四家”,黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙;(图例《富春山居图》元代黄公望)《富春山居图》黄公望(1269—1354),他与吴镇、倪瓒、王蒙合称元四家。

黄公望79岁时开始动笔,历时7年,以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,是黄公望的代表作,被称为中国十大传世名画之一。

作品背后故事:明朝末年传到收藏家吴洪裕手中,吴洪裕极为喜爱此画,甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬,险在吴洪裕的侄子从火中抢救出,但此时画已被烧成一大一小两段。

联系时事:温总理在2010年3月全国“两会”上谈到两岸问题时,希望分藏海峡两岸的传世名画《富春山居图》能早日团圆。

温家宝说:“在元朝有一位画家叫黄公望,他画了一幅著名的《富春山居图》,79岁时开始动笔,历时7年完成,之后不久就去世了。

几百年来,这幅画辗转流失,但现在我知道,一半放在浙江省博物馆,一半放在台北‘故宫博物院’。

我希望两幅画什么时候能合成一幅画。

画犹如此,人何以堪。

”2011年2月22日,两岸签署备忘录,浙江省博物馆向台北故宫博物院出借《富春山居图》(剩山图卷),360年前被焚成两段的《富春山居图》,将于今年6月1日在台北故宫博物院“山水合璧――黄公望与《富春山居图》特展”上完成合璧。

明代时期山水画(略讲)讲解:明代出现了画派,“浙派”、“吴门派”、“松江派”等。

其中具有代表性的是以沈周、文征明、仇英、唐寅为代表的吴门派。

(图例:唐寅《看泉听风图》、唐寅《山路松声图》)(约公元1509年左右,正值西方文艺复兴时期)清代时期山水画(略讲)讲解:清代主张仿古,最有代表性的画家是“四王”,王时敏、王鉴、王原祁(王时敏之孙)、王翚(王时敏、王鉴的学生)。

这一派画家致力于摹古或在摹古中追求变化,崇拜“元四家”。

(王翚《仿巨然山水图》、王时敏《仙山楼阁图》)二,中国古代山水画的艺术特点(一)画中山水与自然山水的关系中国古代山水画家的作画理论:1、“外师造化,中得心源” --唐代张璪「造化」是指大自然,「心源」指的是内心的感悟。

意指画家应以大自然为师,再结合内心的感悟,然后才可创作出好的作品。

2、“搜尽奇峰打草稿”——清《石涛画语录》欣赏王希孟《千里江山图》中国古代山水画作品并不仅仅只是简单的摹仿、再现或是复制自然,而是经过画家的主观提炼,融入了画家的思想情感的创作。

其有着博大的精神内涵和一定的思想高度。

(二)中国山水画与西方风景画的比较1.观察方法不同西方:焦点透视中国:散点透视2.审美理想和审美理念不同中国画更讲究的是一种意境,天人合一、心有万象的创作画方法和心态。

笔墨里渗透的是作者对人生的认识和感触,自然景物只是作者对人生的反思和认识的一种载体。

西方风景画多强调对景写生,着重对外在美的准确、完美的体现。

依靠丰富的色彩,细微的光感表达一种真实存在的自然风光,以此表达自身对自然和世界的理解。

散点透视体现了中国人豁达的自然观,焦点透视体现了西方严谨的科学的自然观。

(三)山水画的表现技法与特点皴法:披麻皴、折带皴、斧劈皴、云头皴等(四)山水画的诗情画意中国山水画注重诗情画意的交融。

欣赏朱瑞《寒江独钓图》,配合柳宗元诗《江雪》,充分理解中国山水画“诗画交融,追求意境”的特点。

课内活动:请一位同学根据下面一首古诗词作画,其他同学试着猜出这首古诗词。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

--马致远《天净沙. 秋思》《望庐山瀑布》李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。