八年级语文时间的脚印

- 格式:pdf

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:8

部编版初中八年级下册语文《时间的脚印》教案三篇教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书,包括教材简析和学生分析、教学目的、重难点、教学准备、教学过程及练习设计等,下面是由小编为大家整理的范文模板,仅供参考,欢迎大家阅读.本文是一篇科普读物,同时又是一篇很好的文艺性事理说明文。

它所追踪的时间脚印不在我们的生活中,而在岩石上,小编准备了以下内容,供大家参考!篇一教学目标1明确说明对象,理清文章思路。

2.掌握说明顺序中逻辑顺序。

3.体会本文生动有趣的语言。

4.认识岩石记录时间的功能,培养学生的探索意识和科学精神。

教学重点1.帮助学生理清文章的思路,弄清说明的层次。

2.学习本文生动有趣的语言。

3.掌握说明顺序。

教学难点:1.帮助学生理清文章的思路,弄清说明的层次。

2.掌握说明顺序。

教学步骤一、导入新课先来欣赏图片,第一张“恐龙化石”、第二张“三叶虫化石”、第三张自然界中的沉积岩。

(屏幕显示)。

我们看到的这些岩石,在保存古代生物的同时,还记下了时间的痕迹。

那么,岩石是怎样记录时间的呢?带着这个问题,我们一起来学习《时间的脚印》。

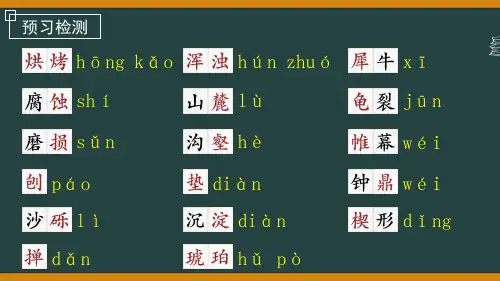

(屏幕显示标题)二、识记字词腐蚀(shí)浑浊(zhuó)山麓(lù)海枯石烂(kū)粗糙(cāo)龟裂(jūn)刨刮(bào)楔形文字(_iē)下面,我们大声齐读一遍。

三、整体感知课文1.打开书63页。

《时间伯伯》这首小诗既是文章的引子,又紧扣题目。

我们一起来看正文。

请同学们给正文部分的自然段标上序号。

明确:全文共31个自然段,可分成三个部分。

提纲如下:(屏幕显示)第一部分(1—4)引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29)岩石是怎样记录时间的。

又分为两层:第一层(5—_)岩石的厚度和顺序可以记录时间。

《时间的脚印》优秀教学设计(部编人教版八年级下册)共3篇《时间的脚印》优秀教学设计(部编人教版八年级下册)1《时间的脚印》优秀教学设计(部编人教版八年级下册)教材的背景《时间的脚印》是部编人教版八年级下册的第一单元,主要讲解了时间的概念,并介绍了时区、日历、地球自转、公转等相关知识。

学生通过本单元的学习,可以更好地认识时间,了解时间的基本概念和重要性,提高对日历、时间计算等基本工具的运用能力。

本单元对于学生的思维培养和知识内化有着具有重要的作用。

教学目标1.知识目标(1)了解时间的概念,掌握日历的使用方法。

(2)理解时区的概念,会计算不同地点的时间差。

(3)了解地球自转的概念,理解导致昼夜交替的原因。

(4)了解地球公转的概念,理解导致季节交替的原因。

2.能力目标(1)运用日历计算年份、月份、日期。

(2)计算不同经度的时区差。

(3)绘制地球自转、公转运动图。

3.情感目标(1)激发学生的学习兴趣。

(2)培养学生的好奇心和探究欲望。

(3)提高学生的科学素养和基本技能。

教学过程一、导入(10分钟)教师将引导学生回顾过去的经历,让学生回忆一些生活中的重要事件,并带着学生思考时间的概念。

导入过程要求可以适当地增加不同时代的重要事件,如《历史上的今天》等,鼓励学生多角度和多方面思考时间的价值和意义。

二、讲解课文(20分钟)教师在此环节中要求学生跟随教师的引导,分段地讲解本单元的文本,每段文本讲解后需停留几分钟时间,引导学生进行思考、提问,从而更好地理解文本外的实际含义。

三、实践操作(30分钟)教师在此环节中需要为学生提供时间计算的实际例子,引导学生掌握日历的计算方法,同时还要引导学生进行时差计算以及其他有关时间的操作,如绘制地球自转、公转运动图等。

这个环节的目的是让学生将理论知识转化为实际操作能力。

这个环节如里切换不同时间和地点的语言和文化,有助于帮助学生学习更加丰富和区别明显的内容。

四、互动交流(10分钟)教师在此环节中将引导学生回顾今天的学习内容,交流学生的感受,学生可以问问题,教师也可以讲解相关内容,确保学生深度掌握本单元的知识。

时间的脚印--八年级优秀作文4篇八年级优秀作文4篇:时间的脚印时间是一位无形的巨人,在沧桑的大地上踏出斑驳的岁月。

随着日子一天天过去,墙壁上悬挂的日历,也被一页一页地撕去。

从厚到薄,再由薄到厚,那一道道撕痕,不就是时间的脚印吗?时间是看不见的,但我们用日历见证了它的流逝。

那么我们人体本身又是怎样记录时间的呢?不要以为人生只能如初见,真的有等闲变却故人“面”的时候——其实,人本身就是时间流淌而铸成的杰作。

颜值总是人与人之间的第一印象。

从白皙稚嫩的皮肤到布满皱纹的额头,从茂密而具有魅力的青丝到稀疏而渐渐掉落的华发,无不见证着时间的脚印。

我想起爷爷本魁梧的身材开始萎缩,几丝白花花的银发被风吹起;我想起奶奶本苗条的体形也开始丰腴,好几粒药丸放在桌上等着下咽……像草木一样,我们的身体,我们的器官,我们的容颜,都会有荣枯的时候——因为时间无时无刻不从我们的头颅上轧过,留下斑驳的车辙。

思想的逐步成熟也在记录着我们的成长。

当我们呱呱坠地时,脑里一片空白。

除了嚎啕大哭,我们似乎只剩下无知。

等到六岁时,我们步入学堂、接受教育,在求知中渐渐明白事理。

十八岁走向成年,我们终于融入社会,开始了解社会的各种规则,懂得什么叫人情世故,也懂得不忘初心的坚守。

三十而立,即成家立业的好时机。

再到四十岁,就不容易被世事迷惑,沉稳而成熟。

步入晚年,有人嗟叹,有人豁达——因为之前,他们做出不同的抉择。

时间之所以宝贵,是因为我们挽不住岁月;而它之所以珍重,是因为我们可以在时光里逐渐蜕变。

无论是身体还是思想,无论是人体还是动植物,都经历过春的萌发,夏的蓬勃,秋的收获,冬的谢幕——原来,万物的生长皆是时间的脚印。

时间一年一年过去。

时间是没有脚的,而人们却想出了许多方法来记录下他的踪迹,用钟表,用沙漏……在我们的生活中,还有许许多多的事物记录着时间的痕迹。

人类文明的进步,便是其中的一种。

人类文明每向前跨出一步,便要经历大约几百年的时光。

从古至今的数千年时间里,人类文明记录了许多时间的痕迹。

【导语】《时间的脚印》是⼀篇科普作品,其主要任务是介绍岩⽯记录时间的奇异功能,⽬的是说明认识岩⽯这⼀奇异功能所具有的重要意义、激发青少年探索⾃然奥秘的热情。

以下是⽆忧考为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

部编版⼋年级下册语⽂第8课《时间的脚印》课⽂原⽂ 时间伯伯, 你是最伟⼤的旅⾏家, 你从不犹豫你的脚步, 你⾛过历史的每⼀个时代。

——⾼⼠其《时间伯伯》 时间⼀年⼀年地过去。

时间是没有脚的,⽽⼈们却想出了许多法⼦记录下它的踪迹,⽤钟表、⽤⽇历……但是,在地球上还没有出现⼈的时候,或者在⼈还不知道记录时间的时候,到哪⾥去找寻时间的踪迹呢? 然⽽,时间仍然被记下来了。

在⼤⾃然中保存着许多种时间的记录,那躺在⼭野⾥的岩⽯,就是其中重要的⼀种。

每⼀厘⽶厚的岩层便代表着⼏⼗年到上百年的时间。

在北京故宫,我们还可以看到⼀种古⽼的计时装置:铜壶滴漏——⽔从⼀个铜壶缓缓地滴进另⼀个铜壶,时间过去了,这个壶⾥的⽔空了,那个壶⾥的⽔却⼜多了起来。

时间是看不见的,但是我们⽤⽔滴记下了逝去的时间。

岩⽯是怎样记下时间的呢? ⼤⾃然中的各种物质都时时刻刻在运动着:这⾥在死亡,那⾥在⽣长;这⾥在建设,那⾥在破坏。

就在我们读这篇⽂章的时候,地球上某些地⽅的岩⽯在被破坏,同时它们⼜被陆续搬运到低洼的地⽅堆积起来,开始了重新⽣成岩⽯的过程。

真的有“海姑⽯烂”的时候。

到过⼭⾥的⼈都看见过,在那悬崖绝壁下⾯,往往堆积着⼀⼤摊碎⽯块。

碎⽯是从哪⾥来的呢?还不是从那些⼭崖上崩落下来的!再仔细瞧瞧,还会发现有些还没有崩落的⼭崖也已经有了裂缝。

不要认为岩⽯是坚固不坏的,它⽆时⽆刻不经受着从各⽅⾯来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,⾬打着它……空⽓和⽔中的酸类,腐蚀了岩⽯中的⼀部分物质。

⽔流和风还不断地冲刷、吹拂着它。

特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有⼒地转动,岩⽯被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的⽯头。

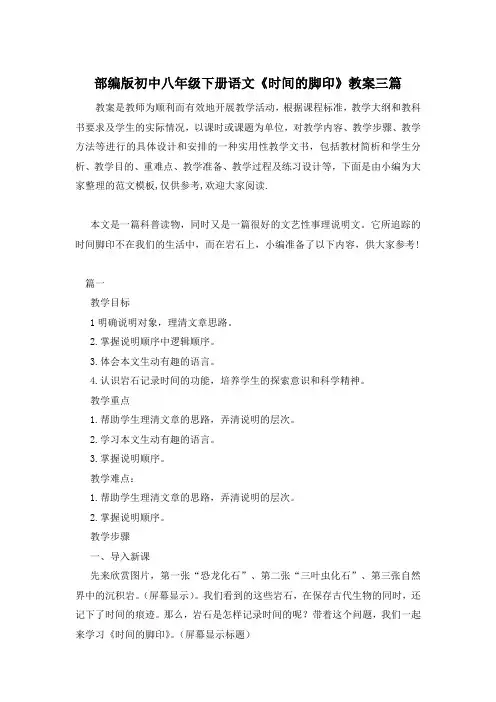

八年级语文下册《时间的脚印》文本解读(部编本)《时间的脚印》文本解读1.文题诠释(1)“时间的脚印”是一个借喻,本体是“大自然中的岩石的各种变化过程”。

(2)大自然的岩石,经历了各种各样的变化,记录了古往今来许许多多的地理环境变迁的故事,就像时间老人留下的脚印一样。

2.主旨本文是一篇科普读物,同时又是一篇很好的文艺性事理说明文。

文章从岩石可以记录时间写到岩石怎样记录时间,最后写了读懂岩石记录的重大意义。

作者借助生动有趣的语言向我们展示了岩石记录时间的特异功能,并说明地球上还有更丰富的记录,号召读者去探求。

3.内容解读本文选自《时间的脚印》(江苏教育出版社1999年版)。

略有改动。

这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识。

4.结构分析第一部分(第1至第4自然段)引出话题,说明岩石“是记录时间的方式中最重要的一种”。

第二部分(第5至第29自然段)分层次地详细说明岩石是怎样记录时间的。

这部分分二层。

第一层(第5至第21自然段)说明岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(第22至第29自然段)岩石保存了许多历史的痕迹。

第三部分(第30、31自然段)总结全文,说明岩石记录时间的时手意义,号召人们进一步去大自然找寻时间的踪影,去一步步走向地下的宝库。

5.写作特色(1)语言准确、严密。

如“根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石”,句中“大约”一词就体现了作者严谨的科学态度,体现了说明文语言的准确性和严密行性。

(2)文章的趣味性和可读性强。

文中多处运用了拟人、比喻等修辞手法。

如“越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方”,运用拟人的手法,写出笨重的石块想跑也跑不动,只能留在附近;而小沙砾却能随心所欲地走向很远的地方。

生动、形象的语言,大大增强了文章的趣味性、可读性。

(3)按照逻辑顺序,层次清晰。

依据事物内在联系进行说明,条理清晰,逻辑性强。

部编版八年级下册语文第8课《时间的脚印》课文原文、知识点及教案部编版八年级下册语文第8课《时间的脚印》课文原文时间伯伯,你是最伟大的旅行家,你从不犹豫你的脚步,你走过历史的每一个时代。

——高士其《时间伯伯》时间一年一年地过去。

时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的踪迹,用钟表、用日历……但是,在地球上还没有出现人的时候,或者在人还不知道记录时间的时候,到哪里去找寻时间的踪迹呢?然而,时间仍然被记下来了。

在大自然中保存着许多种时间的记录,那躺在山野里的岩石,就是其中重要的一种。

每一厘米厚的岩层便代表着几十年到上百年的时间。

在北京故宫,我们还可以看到一种古老的计时装置:铜壶滴漏——水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶,时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。

时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。

岩石是怎样记下时间的呢?大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着:这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。

就在我们读这篇文章的时候,地球上某些地方的岩石在被破坏,同时它们又被陆续搬运到低洼的地方堆积起来,开始了重新生成岩石的过程。

真的有“海姑石烂”的时候。

到过山里的人都看见过,在那悬崖绝壁下面,往往堆积着一大摊碎石块。

碎石是从哪里来的呢?还不是从那些山崖上崩落下来的!再仔细瞧瞧,还会发现有些还没有崩落的山崖也已经有了裂缝。

不要认为岩石是坚固不坏的,它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。

水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。

特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。

雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。

即使在海洋中,海水也在不断地冲击着岸上的石壁。

如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,创刮着所遇到的一些石头。