训诂学复习参考资料

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

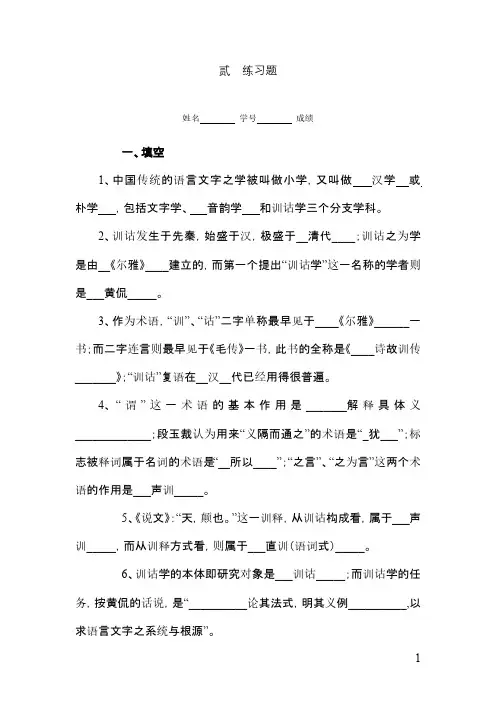

贰练习题姓名学号成绩一、填空1、中国传统的语言文字之学被叫做小学,又叫做汉学或朴学,包括文字学、音韵学和训诂学三个分支学科。

2、训诂发生于先秦,始盛于汉,极盛于__清代____;训诂之为学是由__《尔雅》____建立的,而第一个提出“训诂学”这一名称的学者则是___黄侃_____。

3、作为术语,“训”、“诂”二字单称最早见于____《尔雅》______一书;而二字连言则最早见于《毛传》一书,此书的全称是《____诗故训传_______》;“训诂”复语在__汉__代已经用得很普遍。

4、“谓”这一术语的基本作用是_______解释具体义_____________;段玉裁认为用来“义隔而通之”的术语是“_犹___”;标志被释词属于名词的术语是“__所以____”;“之言”、“之为言”这两个术语的作用是___声训_____。

5、《说文》:“天,颠也。

”这一训释,从训诂构成看,属于___声训_____,而从训释方式看,则属于___直训(语词式)_____。

6、训诂学的本体即研究对象是___训诂_____;而训诂学的任务,按黄侃的话说,是“__________论其法式,明其义例__________,以求语言文字之系统与根源”。

7、“自”、“止”、“之”、“孔”、“各”、“天”、“朱”、“武”、“叔”、“特”等十字的本义分别是__鼻、足、到…去、囟门、来到、头(首、)、树桩、征伐、拾取、牛父(公牛)。

8、《墨子》“野于饮食”,《左传》“室于怒而市于色”,这两个语句的辞例是___倒文____;《论语·卫灵公》“人无远虑,必有近忧”,这句话的辞例是___对文____;《论语·述而》“富而可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好”,《孟子·离娄》“文王视民如伤,望道而未之见”,这两处语句的辞例是___变文_____;《论语·乡党》“迅雷风烈必变”,《淮南子·主术训》“疾风而波兴,木茂而鸟集”,这两处语句的辞例是____变文____;《礼记·玉藻》“大夫不得造车马”,《史记·仓公列传》“生子不生男,缓急无可使者”,《孔雀东南飞》“我有亲父兄,性情暴如雷”,这三处语句的辞例是___复文_____。

训诂学考试资料训诂学复习重点A.概论部分:第一讲1、训诂产生的原因。

①时代有古今②地方有南北③文词有雅俗※ 2、训、诂概念及“训”和“诂”连言的含义。

①“训”先秦时已经多见使用,《说文·言部》:“训,说教也”本意是劝导、教诲,引申出训释、解说义。

“训”也可以专指古书注解的一种,在篇名后加上“训”字②“诂”字始用于汉代,“诂”也可以做“故”,指古语、名词。

引申之,解释古语也叫“诂”。

“故”和“诂”是古今字。

③从汉代开始,出现了“训诂”一词。

兼有动词和名词两种词性:作动词时是一个动宾短语,即对古语作解释;作名词时,指对古语所作出的解释。

3、训诂学与其他学科的关系。

1)与语义学的关系训诂学与语义学关系至为密切。

训诂学是以语义为核心的,解释古书中的字和词的含意是它的主要内容。

文字、音韵、语法修辞等知识的运用,也是服务于解释语义这一基本目的的。

2)与文字学的关系。

根据字形推求字义、词义。

3)与音韵学的关系。

①识假借②因声求义;语音不断发展变化③探义根,明孳乳。

4)与语法学的关系①明语词;②识辞例(即构词法、词法、句法)。

词的具体义是由语言环境和语法决定的。

5)与修辞学的关系训诂既要讲明文意,必然要涉及各种修辞手段,也就是说,必须通过词面的意义,从词的含义和潜在意识挖掘文意。

6)训诂学和古典文献学训诂学和古典文献学有着千丝万缕的联系。

古典文献学包括的面很广,而和训诂学关系比较大的,有校勘学、版本目录学和辨伪、辑佚等。

7)训诂学和校勘学古籍多讹误,只有建立在文字准确无误基础之上训诂才是可信的,这就需要进行校勘;而校勘古籍又需要一定的训诂学知识,故训诂学和校勘学互相依存,缺一不可。

8)训诂与语文(古文)教学第二讲1、训诂的内容。

①解释字词——训诂的核心。

训诂的任何一方面内容归根结底都是在解释字词。

②解释文句——包括分析句读、疏通句意等内容※③阐明语法——串通句意时,注意确定词与词、句与句之间的关系,暗示语法结构。

贰练习题学号成绩一、填空1、中国传统的语言文字之学被叫做小学,又叫做汉学或朴学,包括文字学、音韵学和训诂学三个分支学科。

2、训诂发生于先,始盛于汉,极盛于__清代____;训诂之为学是由__《尔雅》____建立的,而第一个提出“训诂学”这一名称的学者则是___黄侃_____。

3、作为术语,“训”、“诂”二字单称最早见于____《尔雅》______一书;而二字连言则最早见于《毛传》一书,此书的全称是《____诗故训传_______》;“训诂”复语在__汉__代已经用得很普遍。

4、“谓”这一术语的基本作用是_______解释具体义_____________;段玉裁认为用来“义隔而通之”的术语是“_犹___”;标志被释词属于名词的术语是“__所以____”;“之言”、“之为言”这两个术语的作用是___声训_____。

5、《说文》:“天,颠也。

”这一训释,从训诂构成看,属于___声训_____,而从训释方式看,则属于___直训(语词式)_____。

6、训诂学的本体即研究对象是___训诂_____;而训诂学的任务,按黄侃的话说,是“__________论其法式,明其义例__________,以求语言文字之系统与根源”。

7、“自”、“止”、“之”、“孔”、“各”、“天”、“朱”、“武”、“叔”、“特”等十字的本义分别是__鼻、足、到…去、囟门、来到、头(首、)、树桩、征伐、拾取、牛父(公牛)。

8、《墨子》“野于饮食”,《左传》“室于怒而市于色”,这两个语句的辞例是___倒文____;《论语·卫灵公》“人无远虑,必有近忧”,这句话的辞例是___对文____;《论语·述而》“富而可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好”,《孟子·离娄》“文王视民如伤,望道而未之见”,这两处语句的辞例是___变文_____;《论语·乡党》“迅雷风烈必变”,《子·主术训》“疾风而波兴,木茂而鸟集”,这两处语句的辞例是____变文____;《礼记·玉藻》“大夫不得造车马”,《史记·仓公列传》“生子不生男,缓急无可使者”,《孔雀东南飞》“我有亲父兄,性情暴如雷”,这三处语句的辞例是___复文_____。

一、解释下列训诂术语1 .形训2 .互训3 .犹4 .读日5 .当为6 .异言7 .道形貌8 .注释工作9 .纂集工作10 .考证工作二、填空题1 .( )大体上包括三个部分,即音韵学、文字学、训诂学。

2 .( ),也是一种传注形式,其名源于六朝佛家的解释佛典,以后泛指正。

3 .( ),应该采取正确的态度,它要求实事求是、无征不信。

具体说来,应注意 如下三点:一日务平实,忌好奇;二日重证据,戒臆断;三日宁阙疑,勿强解。

4 .( ):使用谓之时,被释的词放在谓之的后面;使用谓时,被释的词放在谓的 前面。

5 .( )有两种,一种的编者是释玄应,凡二十五卷;另一种的编者是释慧琳,凡 一百卷。

6 .( )、( ),世称( ),称他们的四部主要著作为(), 即:《读书杂志》、《广雅疏证》、《经义述闻》、《经传释词》。

7 .读破又( ),这个术语包含两个意思:其一是指用本字来改读古书中的假借字。

其二是指改变一个字原来的读音以表示意义的转变。

三、辨识下列各题解释的正误1 .诸将微闻其计,以告项羽。

(2 .若跨有荆、益,保其岩阻。

(3 .察笃天隐,孤寡存只。

(4 .杯觞引满从衣湿,墙壁书多任手顽。

( )从,随着。

5 .牧童向日眠春草,渔父隈岩避晚风。

( )隈:躲在。

四、写出下列训诂学家的主要著作1 .郝懿行2 .刘熙3 .张揖4 .颜师古 训诂学复习资料)微闻:略略听到。

)保:依恃,凭仗。

)笃,察5.郭璞6.服虔7.邢曷8.桂馥五、写出下列著作的作者及主要内容1.周礼正义2.方言3.敦煌变文字义通释训诂学复习资料参考答案(本)一、解释下列训诂术语1..2.即以意义相同之字,相互训释。

3.4.又称“读为”“破字”,即用本字本义来说明假借字。

5.校勘术语,用以直接指明正字以纠正误字。

也称“当作”。

6.就是同一事物因时代不同或地域不同而有不同的称呼。

7.对文献语言的具体含义进行形象的描绘、说明。

8.用现代易知易懂的语言来解释古代难知难懂的文献语言。

7、“自”、“止”、“之”、“孔”、“各”、“天”、“朱”、“武”、“叔”、“特”等十字的本义分别是__鼻、足、到…去、囟门、来到、头(首、)、树桩、征伐、拾取、牛父(公牛)。

8、《墨子》“野于饮食”,《左传》“室于怒而市于色”,这两个语句的辞例是___倒文____;《论语·卫灵公》“人无远虑,必有近忧”,这句话的辞例是___对文____;《论语·述而》“富而可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好”,《孟子·离娄》“文王视民如伤,望道而未之见”,这两处语句的辞例是___变文_____;《论语·乡党》“迅雷风烈必变”,《淮南子·主术训》“疾风而波兴,木茂而鸟集”,这两处语句的辞例是____变文____;《礼记·玉藻》“大夫不得造车马”,《史记·仓公列传》“生子不生男,缓急无可使者”,《孔雀东南飞》“我有亲父兄,性情暴如雷”,这三处语句的辞例是___复文_____。

9、____《尔雅》____、《说文》、《方言》、___《释名》_____是成书于两汉的四大辞书,其中《方言》的全名是《________輏轩使者绝代语释别国方言____》,著者是__扬雄____。

10、“三礼注”的著者是东汉的大训诂家__郑玄____;所谓“《史记》三家注”是指__裴骃____的《史记集解》、张守节的《____史记正义______》和司马贞的《____史记索隐______》;唐代__颜师古____的《汉书注》、陆德明的《______经典释文____》、李善的《_____文选注_____》、孔颖达的《_____五经正义______》、释玄应和释__慧琳____的《一切经礼注》、《礼记注》,合称“三礼注”,是经学家训诂的代表。

4.造意:《说文》对汉字形体构造意图的解说。

如“塵,鹿行扬土也。

”其中“鹿行”就是造意,以说明“从鹿”(古字从三鹿)。

再如“状,犬形也。

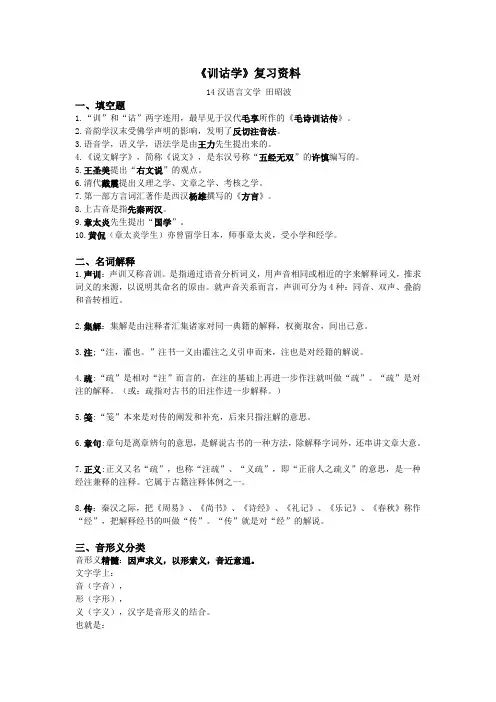

《训诂学》复习资料14汉语言文学田昭波一、填空题1.“训”和“诂”两字连用,最早见于汉代毛享所作的《毛诗训诂传》。

2.音韵学汉末受佛学声明的影响,发明了反切注音法。

3.语音学,语义学,语法学是由王力先生提出来的。

4.《说文解字》,简称《说文》,是东汉号称“五经无双”的许慎编写的。

5.王圣美提出“右文说”的观点。

6.清代戴震提出义理之学、文章之学、考核之学。

7.第一部方言词汇著作是西汉杨雄撰写的《方言》。

8.上古音是指先秦两汉。

9.章太炎先生提出“国学”。

10.黄侃(章太炎学生)亦曾留学日本,师事章太炎,受小学和经学。

二、名词解释1.声训:声训又称音训。

是指通过语音分析词义,用声音相同或相近的字来解释词义,推求词义的来源,以说明其命名的原由。

就声音关系而言,声训可分为4种:同音、双声、叠韵和音转相近。

2.集解:集解是由注释者汇集诸家对同一典籍的解释,权衡取舍,间出已意。

3.注;“注,灌也。

”注书一义由灌注之义引申而来,注也是对经籍的解说。

4.疏:“疏”是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫做“疏”。

“疏”是对注的解释。

(或:疏指对古书的旧注作进一步解释。

)5.笺:“笺”本来是对传的阐发和补充,后来只指注解的意思。

6.章句:章句是离章辨句的意思,是解说古书的一种方法,除解释字词外,还串讲文章大意。

7.正义:正义又名“疏”,也称“注疏”、“义疏”,即“正前人之疏义”的意思,是一种经注兼释的注释。

它属于古籍注释体例之一。

8.传:秦汉之际,把《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《乐记》、《春秋》称作“经”,把解释经书的叫做“传”。

“传”就是对“经”的解说。

三、音形义分类音形义精髓:因声求义,以形索义,音近意通。

文字学上:音(字音),形(字形),义(字义),汉字是音形义的结合。

也就是:音:读音形:写法义:意思音,是指一个字的发音,如“铱”发音为“yi1”.一个字至少有一种发音,也可以有多种发音.有的字虽然只有一种发音(如“啊a”),但在不同的情况下有变音.例:在句子“你啊!”中,“啊”发“呀ya”音。

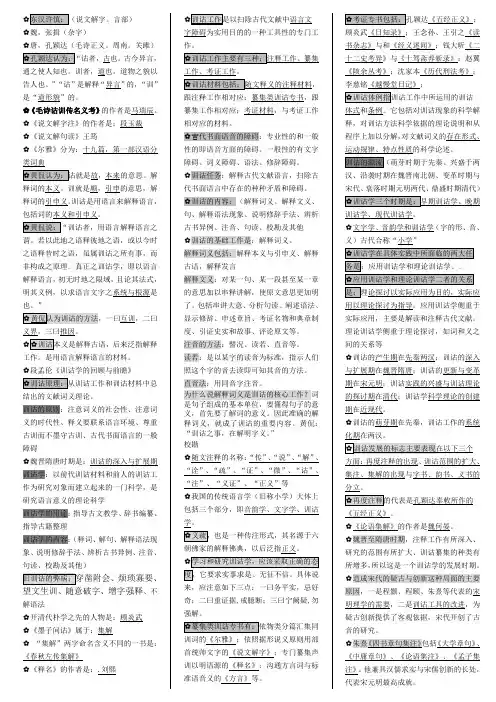

✿魏,张揖(杂字)✿唐,孔颖达(毛诗正义。

周南。

关雎) “诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

训者,道也。

道物之貌以告人也。

”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。

✿《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。

✿《说文解字注》的作者是:段玉裁 ✿《说文解句读》王筠✿《尔雅》分为:十九篇,第一部汉语分类词典黄侃认为:诂就是故,本来的意思。

解释词的本义。

训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。

训诂是用语言来解释语言,包括词的本义和引申义。

谓。

若以此地之语释彼地之语,或以今时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。

真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。

”黄侃认为训诂的方法,一曰互训,二曰义界,三曰推因。

工作。

是用语言解释语言的材料。

✿段孟伦《训诂学的回顾与前瞻》 结出的文献词义理论。

训诂的原则:注意词义的社会性、注意词义的时代性、释义要联系语言环境、尊重古训而不墨守古训、古代书面语言的一般障碍✿魏晋隋唐时期是:训诂的深入与扩展期 训诂学:以前代训诂材料和前人的训诂工作为研究对象而建立起来的一门科学,是研究语言意义的理论科学训诂学的用途:指导古文教学、辞书编纂、指导古籍整理训诂学的内容:(释词、解句、解释语法现象、说明修辞手法、辨析古书异例、注音、句读、校勘及其他)烦琐寡要、望文生训、随意破字、增字强释、不解语法✿开清代朴学之先的人物是:顾炎武 ✿《墨子间诂》属于:集解✿ “集解”两字命名含义不同的一书是:《春秋左传集解》✿《释名》的作者是:.刘熙训诂工作是以扫除古代文献中语言文字障碍为实用目的的一种工具性的专门工作。

工作、考证工作。

跟注释工作相对应;纂集类训诂专书,跟纂集工作相对应;考证材料,与考证工作相对应的材料。

✿古代书面语音的障碍:专业性的和一般性的即语音方面的障碍。

一般性的有文字障碍、词义障碍、语法、修辞障碍。

✿训诂任务:解释古代文献语言,扫除古代书面语言中存在的种种矛盾和障碍。

训诂学参考资料(仅供参考)1 谓”和“谓之”不同,使用“谓之”时,被释的词总放在“谓之”的后面,使用“谓”时,被释词都放在“谓”的前面。

“谓”这个术语,往往是在以具体释抽象,以一般释特殊的情况下使用,相当于现代汉语“指”。

2如字一种注音法。

当一个字形因意义不同而有两个或两个以上读法的时候,要按照习惯上最通常的读音读,按照最常用的意义解释,叫如字。

3析言_如果对同类事物细加分别,辨析异同,另加别名,那就是“析言”。

统言——也叫浑言、通言、散言。

同析言相对。

训诂学中分析同义词的术语,用以说明词的共同意义,而不计较其细微差别。

4形训汉语训诂学术语,形训是以形说义的方法,即通过对字的形体结构的分析来左传寻求解释词义的释词方法。

汉字是表意文字,它最原始的象形字是用笔画简单的图形、记号来代替语言中的一个词,字的形体结构和造字时词的本义或常用义是一致的。

后来造字的方法有了很大的发展,不局限于象形、指事,出现了会意、形声、转注、假借(即所谓六书)。

商周以后,以记录语音为主的形声字逐步占了统治地位,但汉字至今仍未发展成为表音文字,字的形体结构与字义仍有不同程度的联系,许慎所谓:“象形者,画成其物,随体诘诎;指事者,视而可识,察而可见;会意者,比类合宜,…”此三者不是象形,就是象意,都有象可寻。

至于形声字,它的声符,往往是字义的承担者,它的形符则指出字义的归属,凡此种种都说明字形与字义有密切的联系。

这样我们就有可能通过对字形的分析来寻求字义。

这就是形训的理论依据。

5声训的性质声训释义汉语训诂学术语,又称音训。

是指通过语音分析词义,用声音相同或相近的字来解释字义,推求字义的来源,说明其命名的原由。

声训可分为4种:同音、双声、叠韵和音转相近。

声训起源很早,先秦古籍中时常可以见到。

汉代应用较广,刘熙的《释名》就是声训的专书。

当时的声训,有时是出于主观臆测,尤其是关于事物命名的解说,不可尽信。

直到清代,才有了较为精密的方法,运用“因声求义,音近义通”的原理来研究训诂,取得了较大的成就。

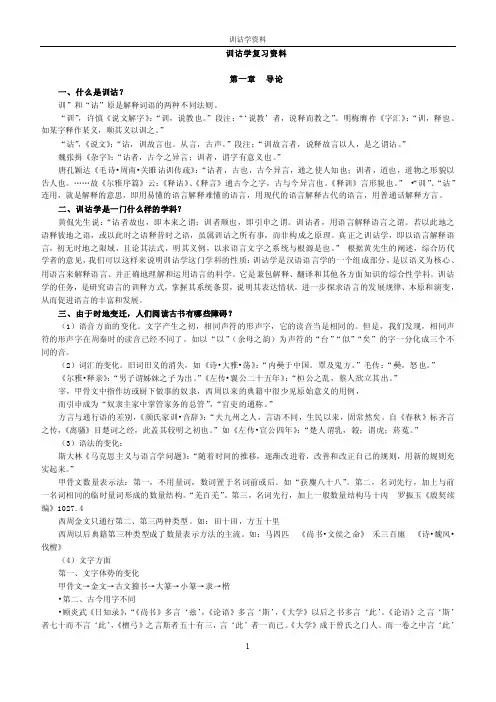

训诂学概论复习第一章训诂和训诂学1、《说文·言部》:“训,说教也。

”本意是劝导、教诲,引申出训释、解说义。

(P1)2、“训诂”当属同义连文,指对古语作解释。

(P1)3、训诂、训故、诂训、训古意思相同,兼有动词和名词的两重性:作动词时,指对古语作解释;作名词时,指对古语所做的解释。

(P2)4、训诂的内容大致分为三类:A、传文对经文的解释B、引前代典籍而释义C、解释本书词语(P4)5、训诂学:训诂学是研究训诂实践和理论的一门学科,是对训诂知识的理性认识和系统把握,用以指导训诂实践、使之规范化、条理化、科学化。

(P7)6、训诂学的任务:训诂学是汉语言文学的一个分支,任务是对零散的、感性的训诂现象做理论上的归纳和总结,揭示规律、阐述义例、总结方法手段,用以指导训诂实践。

(P8)7、互文:一种修辞现象,它是指上下相对的两句或同一句的前后两部分参忽见义,以使行文简洁而富有变化。

也称互言、互辞、互文见义。

(P17)第三章训诂著作(上)·古书注解1、现存最早的古书注解著作是撰于西汉的《毛诗故训传》(P53)2、两汉时期是古书注解的创始阶段,作注的主要对象是经书。

(P54)3、东汉是古书注解史上非常重要的阶段,出现很多经学大师和注解古书的巨匠,代表人物有贾逵、马融、服虔、许慎等。

(P55)4、郑玄:汉末著名学者,世称“后郑”注解有《京氏易》、《公羊传》等何休《春秋公羊传解诂》;赵岐《孟子章句》;王逸《楚辞章句》;高诱《战国策注》、《吕氏春秋注》、《淮南子注》。

(P57)5、章句:是通过分章析句来注解古书的一种著作体。

除了解释字词外,还串讲文章大意。

6、我国现存最早的自成系统的注疏著作是《毛诗故训传》,简称《毛传》。

(P58)7、传文是《毛传》的主体部分,包括一下内容:a、解释字词b、串讲句意c、说明语法修辞d、引據典宝。

(P58)8、经书注释方面,魏晋时期主要有魏王弼、韩康伯《周易注》;何晏《论语集解》;郭璞《尔雅注》。

一、名词解释1.训诂:就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。

2.训诂学:以词义解释为主要研究对象的一门学问,它通过训诂实践的总结和现存训诂资料的分析归纳,研究训诂的理论和常用的体式、方式、条例,解释语义系统,推求词语根源,探索语义发展的内部规律,用以指导训诂的实践。

3.训诂体式:即训诂的体制和形式。

包括,驸经的注疏、文献正文里的训诂、通释语义的专著和考订书中的训诂。

其中,以注疏和专著为主。

4.疏:兼取疏通与疏记的意思。

是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫作“疏”。

“疏”是对注的解释。

5.音义:辨音的书叫做音,释义的书叫做义,合起来叫做音义。

音义本以释音释义为本,但也往往从事校勘。

6.章句:章句之名,是离章辨句的省称,是分析古书章节句读的意思。

作为一种注释,章句不像传注类注释那样以解释词义为主,而着重于逐句逐章串讲、分析大意。

二、其他1.注疏的内容(P44~60)(出一段古注疏的文字,要求说出分别是哪种或哪些注疏内容)( 1 .)解释词义( 2 .)串讲文意( 3 .)分析句读( 4 .)校勘文字( 5 .)阐述语法( 6 .)说明修辞手段( 7 .)诠解成语典故( 8 .)考证古音古义( 9 .)叙事考史(10.)记述山川(11.)发凡起例(12.)释义和叙事2.记住随文释义的注疏每一种最著名的著作(P34~43)例如:传,《毛诗故训传》;解,《春秋公羊解诂》何林,《春秋谷梁传集解》范宁;校:《战国策校注》【宋】鲍彪;音义:《经典释文》陆德明(所包含的意义)3.单释语义的专著,根据释义对象又分为几类?并结合后面的知识,记住相关著作的作者。

分为5类。

(1.)总释群书语义的:《尔雅》(秦汉之间的人所作)、《小尔雅》(无撰人名氏)、《释名》【汗】刘熙+刘珍、《广雅》【魏】张揖、《广雅疏证》【清】王念孙、《拾雅》【清】夏味堂、《比雅》【清洪亮吉】、《经籍纂诂》【清】阮元、《故训汇纂》(宗福邦.陈世铙.萧海波)、《转语》【清】戴震、《文始》(章炳麟)、《读书杂志》【清】王念孙、《经义述闻》【清】王引之、《群经评议》+《诸子评议》【清】俞樾(2.)只释一书语义的:《毛诗传义类》【清】陈奂、《说雅》【清】朱骏声、《选雅》【清】程先甲(3.)解释部分词语的:《通俗文》、《训俗文字略》【北齐】颜之推、《恒言录》【清】钱大昕、《通俗编》【清】瞿灏、《常用字训》【晋】殷仲堪、《难字》+《错误字》【魏】张揖、《杂字解故》【魏】周氏、《异字》【梁】朱育、《雅》【宋】陆佃、《尔雅翼》【宋】罗愿、《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》【三国吴】陆玑、《石药尔雅》【唐】梅彪、《本草尔雅》【北宋】、《骈雅》【明】朱谋玮、《叠雅》【清】史梦兰、《别雅》【清】吴玉搢、《辞通》(近人朱起凤)、《果裸转语记》【清】程瑶田、《释大》【清】王念孙、《语助》【元】卢以纬、《虚字说》【清】袁仁林、《助字辨略》【清】刘淇、《经传释词》【清】王引之、《词诠》(杨树达)、《古书虚字集释》(裴学海)、《文言虚字》(吕叔湘)、《虚词历时词典》(何金松)(4.)解释方言的:《方言》【汉】扬雄、《续方言》【清】杭世骏、《新方言》章炳麟、《蜀方言》、《吴下方言考》【清】胡文英(5.)解释少数民族语言或外国语言的:《羌尔雅》+《番尔雅》(已亡佚)、《佛尔雅》【清】周春4.《尔雅》、《方言》、《释名》、《说文解字》四部书的基本情况(1.)《尔雅》传说为周公或孔子及其门人所为作,后经考证,是秦汉之间的人编成的。

训诂学复习整理一、训诂学简介阅读书目:杨伯峻:《论语译注》许慎:《说文解字》陆宗达:《训诂简论》张永言:《训诂学简论》郭在贻:《训诂学》许威汉:《训诂学导论》齐佩瑢:《训诂学概论》鲁迅1934年12月20日《致杨霁云》的信中说:“我以为一切好诗,到唐代已被做完,此后倘非能翻出如来掌心之‘齐天太圣’,大可不必动手,然而言行不能一致,有时也胡诌几句,自省殊亦可笑。

”这句话里的“齐天太圣”,1981年版的《鲁迅全集》注释为“原作‘齐天大圣’,即孙悟空。

”这个注释有无问题?查看鲁迅手稿,本来就是写作“齐天太圣”,注释者所谓“原作”的说法,并无依据。

“太”和“大”是今字和古字的关系,“太”后来表示“大之极”“尊于大”,鲁迅这里是戏称“齐天太圣”,表示比“齐天大圣”还大,大到真的能翻出如来掌心的程度。

由此可以推究,“太庙”“太上皇”“太学”“太子”“太孙”“太叔”“太弟”……一、训诂和训诂学1.”训诂”的提出章太炎(章炳麟)首先提出“中国语言文字学”这个名称,认为中国的语言文字的研究包括三个方面:文字、音韵、训诂三个方面。

这实际上就是传统的中国语言文字学研究的三个内容,过去称为“小学”。

小学的研究一般着重于对古代文献的书面材料(主要是传世文献)为主要研究材料。

文字小学音韵传统的中国语言文字学训诂在这三方面产生了很多经典,比如文字方面首推《说文解字》——同时它也是训诂学的经典之作,训诂方面比较早的是《尔雅》,音韵方面的《切韵》《广韵》等等。

学界对于汉语语法的研究一般认为是从19世纪末的《马氏文通》方开始。

我们知道,现代的中国语言文字学研究分文字、语言两大块,语言包括语音、词汇、语法三方面。

这些研究更多的将现代的研究方法和古代研究方法结合起来,与西方的研究接轨。

名称改变的同时,方法理论也进步了。

2.”训诂”的含义训诂学是从语义的角度来研究古代文献的一门基础科学。

从汉代就已经产生了对前人的文献典籍进行研究,扫清后人理解文字和语言的障碍的工作。

填空单选题1.“训诂”合称始于汉代的《毛诗诂训传》。

2.“训”字《说文》解释为“说教”,段玉裁注说“说教才,说释而教之,必顺其理。

”“诂”字《说文》解释为“训故言”,段玉裁注:“故言者,旧言也,十口人前言也。

3.《毛诗诂训传》和《尔雅》这两部书都是古人最初的训诂实践的成果。

4.古代注书式训诂实践成果是《毛诗诂训传》。

5.古代辞书式训诂实践成果是,《尔雅》。

6.黄侃对“训诂”的总称的解释是:“训诂者,以语言解释语言之谓也。

”7.训诂学的核心是解释字词。

8.解释语义的专著分为三类:①总释群书语义的。

如《尔雅》②专释一书语义的。

如《毛诗传义类》或《毛雅》③解释部分词语的。

如《经传释词》《方言》。

9.音义兼注的专著有陆德明的《经典释文》。

10.《十三经注疏》中的《诗经》就是毛亨传,汉郑玄笺,唐孔颖达等正义,陆德明的《经典释文》。

11.《十三经注疏》包括《诗经》《尚书》《周礼》《仪记》《左传》《公羊传》《谷梁传》《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》。

12.萧统的《文选》在唐代的注本有李善注和五臣注。

13.关于注音,早期一般用直音法,反切注音。

14.汉魏六朝以来利用“四声别义”这一特点给古书注音。

15.朱熹的四书集注包括《大学章句》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》16.凡遇原文有误字误读须更正的,使用的术语是当为(当作)17.使用之言(之为言)这个术语时,表示的是声训。

18.揭示同义词内在联系与区别的术语是浑言、析言。

19.用来指明文句中的虚词的术语是辞(词)。

20.《诗经周南汉广》:“汉有游女,不可求思。

”毛传:“思,辞也”。

辞,指虚词。

21.表明某字当读本音的术语是如字。

22.下列著作属于俞樾的是《群经平议》《诸子平议》《古书疑义举例》。

23.《读书杂志(记)》作者王念孙。

24.句读这一名称,最早见于何休《公羊传注•序》。

25.分析字的形体结构必须以推求字的本义为目的。

26.经常使用的训诂方法是以形索义。

训诂学》复习资料22、训诂术语“谓”与“谓之”在用法上有什么不同?举例说明。

这个术语的用法与上组相同,不同的是上组术语是被释词在解释词后,而它是被释词在前,如《尔雅。

释宫》:“宫谓之室,室谓之宫。

”谓,这个术语主要用来说明被释词在句中特指某一事物,相当于现代汉语的“此指”。

《左传·僖公三十年》:“君尝为晋君赐矣。

”杜注:“晋君谓惠公也。

”《离骚》:“美人之迟暮。

”王逸注:“美人谓怀王也。

”有时也用于以狭义释广义,以具体释抽象,以共名释别名。

如:使用这个术语时,总是被释词放在前面,训释词放在后面,其位置正好与“谓之”相反。

《论语阳货》:“君子学道则爱人。

”孔安国注:“道谓礼乐也。

”《左传·隐公元年》:“子封曰:‘可矣,厚将得众。

”杜预注:“厚将谓土地扩大。

”《礼记·曲礼》:“君无故玉不去身。

”孔颖达疏:“玉谓佩也。

”有时候,古人也偶尔用“谓”来辨析同义词。

《诗经·邶风·谷风》:“既然生既然春,比予于毒。

”毛传:“生谓财业也,育谓长老也。

”“谓”还可用来串讲句意,说明语句的言外之意。

相当于现代汉语“说(的是)。

”《诗经·小雅·伐林》“出自幽谷,迁于乔木”。

郑玄笺:“谓〖FJF〗乡(响)〖FJJ〗时之鸟,出从深谷,今移处高木。

”置正好与“曰”、“为”、“谓之”相反。

3、使用训诂术语“犹”一般是什么情况?犹,主要用来解词,使用这个术语,其用法有五(1)解释同义词近义词。

相当于“就是。

”《诗·小雅·四月》:“冬日烈烈。

”郑笺::“烈烈犹栗烈也。

”(2)用引申义来解释本字释词和被释不是同一含义,只是某一方面词义相当,或引申可能,即段玉裁所说的“义隔而通之”可译为“某相当于某。

”《左传·庄公十年》曹刿请见,其乡人曰:“又何间焉?杜注:“间犹与也。

”《孟子·梁惠王上》:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

训诂学期末复习资料一、解释下列训诂术语1.谓:既可以解词,又可以解句,解词时被训词均放在术语前,解句时,被解释的内容可不出现而直接用术语带出讲解内容2.犹:相当于现代汉语的“等于说”,用来解释词义时,主要是沟通词的相关含义和古今变化。

3.之言:“之言”的主要作用是以音义相通词作为训释词,从而沟通两词的同源关系。

《周礼•春官•大宗伯》:以肆献祼享先王郑玄注:祼之言灌,灌以欎鬯,谓始献尸求神时也。

“祼”和“灌”同源词,音义相通。

《周礼•春官•大宗伯》:蔽芾甘裳,勿翦勿伐,召伯所茇。

蔽芾甘裳,勿翦勿败,召伯所憩。

蔽芾甘裳,勿翦勿拜,召伯所说。

郑玄笺:拜之言拔也。

“之言”在这里是指出“拜”为“拔”的假借字,不过也没有超出通过语音线索寻求语义的功能二、填空题1、《尔雅》是我国最早的一部(解释词义)的著作,所谓“尔”就是(“近”)的意思,“雅”就是(“正”)的意思。

2、《方言》是我国第一部比较(方言词汇)的重要著作,作者是(扬雄),成书于(西汉末年or公元1世纪初),全称叫做(輶轩使者绝代语释别国方言)。

3、《说文解字》的作者是(许慎),成书于(汉和帝永元十二年(100年)到安帝建光元年(121年)),《释名》的作者是(刘熙),成书于(东汉)。

4、朱熹《四书章句集注》包括(《大学章句》)、(《中庸章句》)、(《论语集注》)、(《孟子集注》)。

他兼具汉儒求实与宋儒创新的长处,代表宋元明最高成就。

三、翻译1 《国语•召公谏厉王弥谤》:王怒得卫巫使监谤者以告则杀之句读:王怒,得卫巫,使监谤者。

以告,则杀之。

翻译:卫王发怒,找来卫巫,让他去侦探诽谤国王的人。

卫巫把自己侦探到的诽谤国王2 《项脊轩志》:前辟四窗垣墙周庭以当南日句读:前辟四窗,垣墙周庭,以当南日。

翻译:房子前壁开了四扇窗子,用围墙围住庭院,以便挡住南面射来的日光。

3 《战国策•触龙说赵太后》:媪之送燕后也持其踵为之泣念悲其远也亦哀之矣句读:媪之送燕后也,持其踵为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。

训诂学复习参考资料.txt爱,就大声说出来,因为你永远都不会知道,明天和意外,哪个会先来!石头记告诉我们:凡是真心爱的最后都散了,凡是混搭的最后都团圆了。

你永远看不到我最寂寞的时候,因为在看不到你的时候就是我最寂寞的时候!一、名词解释

1.训诂:就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。

2.训诂学:以词义解释为主要研究对象的一门学问,它通过训诂实践的总结和现存训诂资料的分析归纳,研究训诂的理论和常用的体式、方式、条例,解释语义系统,推求词语根源,探索语义发展的内部规律,用以指导训诂的实践。

3.训诂体式:即训诂的体制和形式。

包括,驸经的注疏、文献正文里的训诂、通释语义的专著和考订书中的训诂。

其中,以注疏和专著为主。

4.疏:兼取疏通与疏记的意思。

是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫作“疏”。

“疏”是对注的解释。

5.音义:辨音的书叫做音,释义的书叫做义,合起来叫做音义。

音义本以释音释义为本,但也往往从事校勘。

6.章句:章句之名,是离章辨句的省称,是分析古书章节句读的意思。

作为一种注释,章句不像传注类注释那样以解释词义为主,而着重于逐句逐章串讲、分析大意。

二、其他

1.注疏的内容(P44~60)

(出一段古注疏的文字,要求说出分别是哪种或哪些注疏内容)

( 1 .)解释词义

( 2 .)串讲文意

( 3 .)分析句读

( 4 .)校勘文字

( 5 .)阐述语法

( 6 .)说明修辞手段

( 7 .)诠解成语典故

( 8 .)考证古音古义

( 9 .)叙事考史

(10.)记述山川

(11.)发凡起例

(12.)释义和叙事

2.记住随文释义的注疏每一种最著名的著作(P34~43)

例如:传,《毛诗故训传》;解,《春秋公羊解诂》何林,《春秋谷梁传集解》范宁;校:《战国策校注》【宋】鲍彪;音义:《经典释文》陆德明(所包含的意义)

3.单释语义的专著,根据释义对象又分为几类?并结合后面的知识,记住相关著作的作者。

分为5类。

(1.)总释群书语义的:《尔雅》(秦汉之间的人所作)、《小尔雅》(无撰人名氏)、《释名》【汗】刘熙+刘珍、《广雅》【魏】张揖、《广雅疏证》【清】王念孙、《拾雅》【清】夏味堂、《比雅》【清洪亮吉】、《经籍纂诂》【清】阮元、《故训汇纂》(宗福邦.陈世铙.萧海波)、《转语》【清】戴震、《文始》(章炳麟)、《读书杂志》【清】王念孙、《经义述闻》【清】王引之、《群经评议》+《诸子评议》【清】俞樾

(2.)只释一书语义的:《毛诗传义类》【清】陈奂、《说雅》【清】朱骏声、《选雅》【清】程先甲

(3.)解释部分词语的:《通俗文》、《训俗文字略》【北齐】颜之推、《恒言录》【清】钱大昕、

《通俗编》【清】瞿灏、《常用字训》【晋】殷仲堪、《难字》+《错误字》【魏】张揖、《杂字解故》【魏】周氏、《异字》【梁】朱育、《雅》【宋】陆佃、《尔雅翼》【宋】罗愿、《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》【三国吴】陆玑、《石药尔雅》【唐】梅彪、《本草尔雅》【北宋】、《骈雅》【明】朱谋玮、《叠雅》【清】史梦兰、《别雅》【清】吴玉搢、《辞通》(近人朱起凤)、《果裸转语记》【清】程瑶田、《释大》【清】王念孙、《语助》【元】卢以纬、《虚字说》【清】袁仁林、《助字辨略》【清】刘淇、《经传释词》【清】王引之、《词诠》(杨树达)、《古书虚字集释》(裴学海)、《文言虚字》(吕叔湘)、《虚词历时词典》(何金松)

(4.)解释方言的:《方言》【汉】扬雄、《续方言》【清】杭世骏、《新方言》章炳麟、《蜀方言》、《吴下方言考》【清】胡文英

(5.)解释少数民族语言或外国语言的:《羌尔雅》+《番尔雅》(已亡佚)、《佛尔雅》【清】周春

4.《尔雅》、《方言》、《释名》、《说文解字》四部书的基本情况

(1.)《尔雅》

传说为周公或孔子及其门人所为作,后经考证,是秦汉之间的人编成的。

是我国第一部词典,是一种分类的词典,共分十九篇。

它受到历代学者的重视,被称赞为“七经之检度,学问之阶路”。

其价值在于:首先,为我国训诂学奠定了很好的基础,它将古今异言、方俗殊语以及各种名物加以全面的研究、系统的整理,汇成通释语义、粗具条理的汉语分类词典,使训诂学有了坚实的基础;其次,保存了汉语词语的很多故训,这些故训用以解释先秦的其他作品,因此《尔雅》就成了我们学习古代文献、继承文化遗产的重要工具。

但,《尔雅》也存在不少缺点。

第一,所收词语及其义项都不够完备;第二,在分类方面有些不科学的毛病;第三,在释义方法上,往往用多义词解释某些词语,意义不够明确。

(2.)《方言》

全称为《輶轩使者绝代语释别国方言》,汉扬雄撰。

它记载的是活人的口语。

在训诂的方法上,它每条先列举一些同义词,然后用一个常用词来解释。

不过,这些同义词不是属于同一词汇的,而是属于不同的各个方言词汇的,这就构成了方言的互译。

所以,下面还必须说明某词属于某方言。

《方言》里,不仅方言互译是普遍现象,而且是用共同语来解释方言的。

“凡语”就是共同语,也叫做“通语”。

另外,对于对于当时汉语的方言,《方言》不仅作了横的描写,而且作了纵的分析。

(3.)《释名》

旧题汉刘熙撰,后认为是刘珍先有《释名》,而刘熙加以补充。

《释名》共八卷二十七篇,全书所用的训诂几乎全是声训,即因声求义,从语音上去探索语源。

其缺点在于,它单凭语音这条线索,缺少确实可靠的根据,只不过是玩弄一些音同、音近、音转的词语,胡乱猜想,陷入唯心主义的泥坑。

虽然有很多唯心之处,但也不能就因此否定了《释名》。

它保存了许多词语的古义,,记录了许多有关名物、典章、制度、风俗习惯的知识,提供了许多探求语源的线索,;此外,它所提供的东汉末年的语音资料,可以据以考察当时语音的演变。

(4.)《说文解字》

东汉许慎撰,十四篇并叙一卷,共十五卷,是我第一部字典。

它不仅对每个字的形、音、义都有说解,而且根据“分别部居、不相杂厕”的编写原则,创立了自己全新的字书编辑体例,把所收集的10516个字(包括重文1163字),按其字形分为540部,每部建一个部首。

540部之间,“据形系联”,秩然有序;而各部之内,列字之次第,

则以义相连。

《说文解字》从分析字形入手,用“六书”理论,把文字的内容和形式结合起来,解释文字音义,构成了一整套文字训诂系统,其形训、音训、义训、,最终目的都是为了训释字义,挖掘和传播文字中的语义信息,它为训诂学奠定了基本的理论和方法。

在中国训诂学史上,在汉语史上,它一直被用做寻根探源之作。

直至今天,它依然有许多使用价值。

当然,用今天的眼光看来,《说文解字》也有不少缺点和错误。

第一,由于历史局限,书中有一些牵强附会的说解;第二,说解有讹误;第三,体例欠严谨。

5.《广雅疏证》在语言学史上的贡献

它对《广雅》进行了系统整理,在疏证语词时不但举例翔实,而且运用当时古音研究的成果,“就古音以求古义,引申触类,不限形体”。

为古代汉语的研究作了许多开创性工作。

第一,发掘了一批语言史料;第二,纠正了前代一些错误的解说;第三,对词的词源意义作了一些有趣的探索;第四,揭示了《广雅》的某些体例;第五,校正了《广雅》的讹误。

尤为重要的是,通过对词义的疏通证明,把训诂原则和方法提示出来,解决了前人未曾解决的问题。

6.《读书杂志》上的两段文字要读懂(P103)

7.对钱熙祚所作《经传释词》的跋要读懂(P118)

8.《说文解字》安排部首顺序的原则是什么?“据形系联”

9.《说》安排每一部首内的字的顺序原则是什么?“以义相连”

10.“象形”“从某象形”“从某从某”“从某某”“从某、某声”等分别说解那一种造字方法?

“象形”+“从某象形”(象形);“从某从某”+“从某某”(会意);“从某、某声”(形声)。