创业史

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:4

名人创业史3篇创业要想创业成功就要耐得住寂寞,另外就是坚持到底。

看看那些创业名人的故事,坚定自己的创业决心。

那么下面是店铺分享的名人创业史3篇,就随小编一起去看看吧,希望能够有所帮助。

名人创业史一:从校园饰品店到500余家店面,茶马云南的扩张之路茶马云南发源于美丽而又神秘的云南,是一个民族饰品连锁品牌。

从2003年到2016年,茶马云南用了13年时间,将一家校园饰品店发展壮大到拥有500余家店面。

2003年,1家校园饰品店;2005年,1家直营店;2006年,3家直营店;2009年,50余家店面;2012年,300余家店面;2015年,500余家店面......对开店有所了解的人都知道,这样的扩张速度并不是多快,这样的规模也并不是多大。

然而,从最初的小本经营到资本入驻,再到准备上市,茶马云南一步一步走得很稳健。

茶马云南这一路不是单纯地贩卖商品,而是在不断挖掘产品文化内涵的同时,站在时尚前沿,将时尚与民族风相结合,使品牌实现持续发展。

深挖产品文化内涵茶马云南的前身是一家校园饰品店,是由茶马云南现任董事长苏建益创立。

苏建益是一个地地道道的云南人,大学期间,苏建益将民族饰品从云南带到长春,并将其由地摊发展为一间小小的校园饰品店。

茶马云南之所以注重深挖产品文化内涵,一方面,苏建益对云南的民族文化感情很深;另一方面,产品只有融入文化才能持续发展。

最初的时候,茶马云南将产品融入了很多云南文化的东西。

很多产品设计采用了云南丽江的东巴文化元素。

产生于1000多年前的东巴象形文字被称为“文字活化石”,是十分珍贵的文化遗产。

茶马云南在有些产品上就采用了东巴象形文字进行设计,这些文字本身就具有意义,它们让产品变得更美观,更有文化内涵,也对传承东巴文化也非常有意义。

随着茶马云南的发展,茶马云南的产品设计不再局限于云南文化,而是扩大到整个民族文化。

茶马云南深挖民族文化饰品背后的文化内涵,赋予每一件饰品独特的含义,也让茶马云南产品更加多元化。

《创业史》主要内容创业史主要内容起源与发展•创业的定义与背景•创业史的起源与发展概述•创业对人类社会和经济的影响古代创业•古代创业的兴起与模式•古代著名创业者与其故事•古代创业的特点与影响近现代创业•近现代创业的背景与特点•著名创业公司与其成功之道•近现代创业的创新与发展创业史的成功与失败案例•成功创业案例分析:动力和关键因素•失败创业案例分析:原因与教训•从创业史的案例中学到的经验与启示创业精神与价值观•创业精神的内涵与特点•创业价值观的重要性与影响•传统与现代创业精神的比较创业史的启示与展望•创业史对当今创业者的启示•创业史对未来创业趋势的预测•创业史对社会与经济发展的影响与意义以上是关于《创业史》主要内容的概要介绍,通过对创业史的起源与发展、古代与近现代创业、成功与失败案例、创业精神与价值观、以及对当今和未来创业的启示与展望等方面的阐述,我们可以更全面地了解创业史对人类社会和经济发展的重要性与影响。

创业的定义与背景•创业是指个人或团队利用自身的资源和能力,通过创造新产品、提供新服务或开拓新市场等方式,追求经济利益和实现个人价值的过程。

•创业背景包括经济发展的需求、创新科技的推动、市场竞争的激烈等因素。

创业史的起源与发展概述•创业史可以追溯到古代文明社会,人类通过个体劳动和资源整合开始进行商业交换。

•随着社会进步和科技发展,创业日益成为经济活动的主要方式,并对社会经济产生重要影响。

创业对人类社会和经济的影响•创业激发了创新潜能,推动经济发展和社会进步。

•创业活动为就业创造了更多机会,提供了经济增长的动力。

•创业改变了市场竞争格局,促进了资源配置和社会流动性。

古代创业的兴起与模式•古代创业在农耕社会开始出现,人们开始从事手工业和贸易活动。

•古代创业常采用个体户的方式,以传统行业如农业、工艺品制作等为主要领域。

古代著名创业者与其故事•古代有许多著名的创业者,如中国的孔子、商鞅、马克思等。

•这些创业者通过创新思维和勇于冒险的精神,推动了社会和经济的发展。

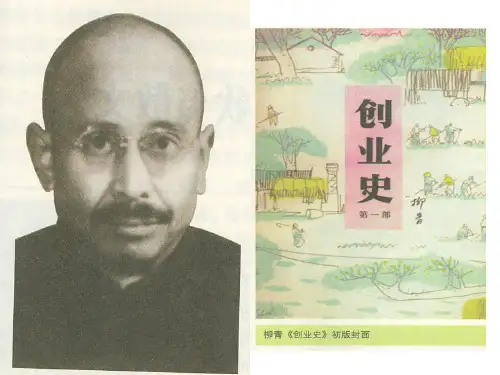

名著导读《创业史》1、作者简介柳青(1916—1978),原名刘蕴华,陕西省吴堡县人,当代著名小说家。

1938年到延安后开始小说创作,在写作《创业史》之前出版有长篇《种谷记》和《铜墙铁壁》。

50年代柳青在陕西长安县的皇甫村生活了十四年,参与了当地农村合作化的过程。

这期间除了不多的散文特写以外都在为拟议中的鸿篇巨构《创业史》做准备。

《创业史》原计划写四部,1959年第一部(主要写互助组阶段)在刊物上连载,次年出版单行本。

“文革”发生,使写作计划中断。

文革结束后改定了第二部上卷和下卷的前四章(主要写农业生产合作社的成立),但计划终于未能完成。

2.创作意图柳青曾明确表达过自己创作《创业史》的意图:“这部小说要向读者回答的是中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的?回答要通过一个农村的各阶级人民人物在合作化运动中的行动思想和心理的变化过程表现出来。

这个主题思想和这个题材范围的统一,构成了这部小说的具体内容。

”3.内容概括梁三是蛤蟆滩上的勤劳农民,其父艰难创业,给他留下了三间正房,为他娶了妻子。

然而,他命运不济:牛死妻亡,天灾人祸,接踵而来,只剩下个空荡荡的草房院。

1929年,陕北大旱,梁三将灾民宝娃子母子领进了他的草房院。

从此,宝娃改名梁生宝。

解放后,蛤蟆滩发生了天翻地覆的变化。

梁家分到了十来亩稻地,梁三老汉又重新燃烧起了个人发家的愿望。

而此时当了民兵队长、入了党的梁生宝,则完全沉浸到建立互助组的事务里去。

父子之间在创业上的激烈冲突,即将爆发。

1953年春天是互助组和整个蛤蟆滩最困难的时刻:他们一方面要筹划新一年的生产,一方面要度春荒。

村主任郭振山寄希望于富农和中农,希望通过活跃借贷以解燃眉之急。

然而,响应者寥寥无几。

富农姚士杰偷放高利货,郭世富要和贫雇农“和平竞赛”。

郭振山失去对局面的控制,加之自己要走自发道路,故对贫雇农的困难、自发势力均作壁上观。

在这种形势下,梁生宝成了互助组和贫雇农的主心骨和带头人。

《创业史》的情节概括

一、《创业史》故事概况

《创业史》是一部以我国农村社会主义初级阶段为背景的长篇小说。

主要讲述了梁生宝领导的互助组从开始出现到最终成功的发展过程。

通过对这个过程的描写,展示了我国农业社会主义改造的历史要求和进程,也揭示了个人与集体,私有制与公有制之间的矛盾和冲突。

二、主人公梁生宝的创业历程

梁生宝是小说中的主要人物,他是一个勤劳、正直、有远见的青年农民。

他依靠勤劳的双手和互助组其他成员的支持,克服重重困难,终于取得了成功,建立了一片属于他们的稻田。

梁生宝的创业历程充满了艰辛和挫折,但他始终坚定地走在社会主义的道路上,最终实现了自己的理想。

《创业史》主要人物及事件《创业史》是中国作家柳青创作的长篇小说,主要讲述了中国农村社会主义改造过程中的历史故事,小说通过主人公梁生宝互助组的发展,展现了中国农民在社会主义建设初期的探索和实践。

以下是小说中的主要人物及事件:1.梁生宝:小说的主人公,他是一个坚定的社会主义者,带领互助组克服重重困难,最终取得了成功。

2.高增福:梁生宝的好友,也是互助组的成员,他在小说中扮演了重要的角色,为互助组的发展做出了贡献。

3.郭振山:梁生宝的竞争对手,他是一个富农,试图阻止互助组的发展。

4.买稻种:梁生宝为了带领互助组种植水稻,前往外地购买稻种,但在途中遇到了种种困难,最终成功购得稻种。

5.分稻苗:梁生宝带领互助组成员在稻田里分稻苗,展现了他们的团结和合作精神。

6.进山割竹子:梁生宝带领互助组成员进山割竹子,为互助组的发展提供了资金支持。

《创业史》对中国现代文学的发展有以下影响:1.《创业史》通过塑造梁生宝、高增福等一系列鲜明的人物形象,展现了中国农民在社会主义建设初期的探索和实践,为中国现代文学提供了新的题材和人物形象。

2.在艺术手法上,《创业史》采用了现实主义的创作方法,注重人物形象的刻画和情节的铺设,对中国现代文学的现实主义创作产生了重要影响。

3.《创业史》通过对中国农村社会主义改造的描写,反映了中国社会的历史变迁和时代精神,为中国现代文学提供了新的历史视角和文化内涵。

总之,《创业史》是中国现代文学的重要作品之一,它对中国现代文学的发展产生了深远的影响,为中国现代文学的繁荣做出了重要贡献。

这些人物和事件是《创业史》中的重要元素,通过他们的故事,展现了中国农民在社会主义建设初期的探索和实践,以及他们的奋斗精神和奉献精神。

刘青《创业史》读后感篇一刘青《创业史》读后感读完刘青的《创业史》,我这心里头啊,就跟打翻了五味瓶,啥滋味都有。

书里的主人公那股子拼劲,真让我佩服得五体投地。

他们在艰苦的环境中,硬是咬着牙,一步一个脚印地往前走。

也许有人会说,这有啥稀奇的?可你想想,在那个啥都缺的年代,能有这样的决心和勇气,容易吗?我觉得太不容易啦!就说主人公面临的那些困难,简直就是一个接着一个,就像打地鼠游戏,刚解决一个,另一个又冒出来。

可人家愣是没退缩,这要是换成我,可能早就哭天喊地,喊着“臣妾做不到啊”!但人家就是有那股子倔劲,不服输,不认命。

我就在想啊,咱们现在的生活条件可比那时候好多了,可为啥有时候还觉得不满足,还抱怨这抱怨那的?难道咱们还不如书里的那些人有韧性?这可真是个值得好好琢磨的问题。

也许是现在的诱惑太多,咱们的心变得浮躁了,稍微遇到点挫折,就想打退堂鼓。

可看看《创业史》里的他们,咱们是不是应该脸红?是不是应该给自己两巴掌,让自己清醒清醒?读完这本书,我觉得自己好像被打了一针强心剂,浑身充满了劲儿。

我告诉自己,以后可不能再那么怂了,遇到困难不能先想着逃避,得像书里的主人公一样,勇敢地迎上去,说不定就把困难给解决了呢!你们说,是不是这个理儿?篇二刘青《创业史》读后感哎呀妈呀,读完刘青的《创业史》,我这小心肝可是被狠狠震撼了一把!这书里的故事,就像是一部活生生的纪录片,把那个年代的艰辛和奋斗都摆在了咱眼前。

我一边读一边忍不住想,那时候的人可真是不容易啊!你看他们为了创业,啥苦都能吃,啥累都能受。

这让我不禁怀疑,要是我生在那个年代,我能行吗?可能我早就哭爹喊娘,撒丫子跑了。

书里的那些人物,一个个都那么鲜活,就好像从书里蹦出来站在我面前一样。

他们的喜怒哀乐,他们的坚持和挣扎,都让我感同身受。

我有时候读着读着就会想,他们怎么能这么坚强呢?也许是生活逼得他们不得不坚强,可难道我们现在就不需要坚强了吗?咱们现在总说压力大,可跟他们比起来,咱们这点压力算个啥?咱们有吃有穿,还有各种便利的条件,可为啥还总是唉声叹气的?我觉得吧,《创业史》就像是一面镜子,让我们看到了过去的人们是怎么在困境中求生存、求发展的。

《创业史》名著阅读一、内容简介1929年,亦即民国18年,陕北大旱,颗粒无收。

冬天,哀鸿遍野,灾民黑压压地涌向渭河滩。

下堡村蛤蟆滩的二茬光棍梁三,收拾得齐整干净,大步流星地在女性灾民群中穿行。

梁三年过四十,妻子新丧,大家当然明白他的企图。

果不其然,梁三将宝娃子母子二人领进了他的草房院。

他抚摸着宝娃子的头,发出了再创家业的豪壮誓言。

宝娃至此改姓梁,大号叫梁生宝。

梁三是蛤蟆滩上的勤劳农民,其父艰难创业,给他留下了三间正房,为他娶了妻子。

然而,他命运不济,牛死妻亡,天灾人祸,接踵而来,连祖上传给的三间房也变卖了,只剩下个空荡荡的草房院。

如今,饥荒又给他送来了贤惠的妻子和可爱的男娃,潜藏在心中那不屈不挠的创业希望又升腾了。

然而,创业艰难。

梁三苦苦劳动十年,光景依然如旧,得到的只是失败和屈辱,以及脖梗上的死肉疙瘩、喉咙里永远咳不完的痰。

创业的担子,历史地落到了生宝的肩上。

梁生宝与郭振山的矛盾冲突核心是谁应该主宰蛤蟆滩社会生活的沉浮,掌握蛤蟆滩人生活的方向盘。

他俩的矛盾斗争在《创业史》的第一部已经展开,只是居于次要地位,到第二部就上升为主要矛盾。

“能人”郭振山在旧社会走街串巷卖瓦罐,有着商人的精明,土改时立了功,外号“轰炸机”。

梁生宝与贫雇农互助合作初期,蛤蟆滩很多人私下里“几乎一致的看法是,要是代表主任郭振山出头领导那样一个互助组,也许还有点门路。

”在蛤蟆滩人的眼里,“论办事能力,郭振山不在乡支书卢明昌之下”,然而,郭振山这位蛤蟆滩最早的党员,挂着代表主任的牌子,只想享受代表主任的荣誉,却不想承担代表主任为贫雇农生存发展操心的重任。

他把富裕户郭世富当成自己的榜样,他给自己制定了五年计划,按人口平均,土地面积赶上郭世富。

高增福互助组缺少畜力,想吸收两户中农,托他去做工作,他劝高增福,应该打自个过光景的注意。

梁生宝垫钱为互助组买新稻种,他却暗中贯彻执行自己的五年计划,私下里投资韩万祥的砖瓦窑,事后还埋怨梁生宝没有给他留新稻种,忘了他这个入党介绍人。

名著导读《创业史》1、作者简介柳青(1916—1978),原名刘蕴华,陕西省吴堡县人,当代著名小说家。

1938年到延安后开始小说创作,在写作《创业史》之前出版有长篇《种谷记》和《铜墙铁壁》。

50年代柳青在陕西长安县的皇甫村生活了十四年,参与了当地农村合作化的过程。

这期间除了不多的散文特写以外都在为拟议中的鸿篇巨构《创业史》做准备。

《创业史》原计划写四部,1959年第一部(主要写互助组阶段)在刊物上连载,次年出版单行本。

“文革”发生,使写作计划中断。

文革结束后改定了第二部上卷和下卷的前四章(主要写农业生产合作社的成立),但计划终于未能完成。

2.创作意图柳青曾明确表达过自己创作《创业史》的意图:“这部小说要向读者回答的是中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的?回答要通过一个农村的各阶级人民人物在合作化运动中的行动思想和心理的变化过程表现出来。

这个主题思想和这个题材范围的统一,构成了这部小说的具体内容。

”3.内容概括梁三是蛤蟆滩上的勤劳农民,其父艰难创业,给他留下了三间正房,为他娶了妻子。

然而,他命运不济:牛死妻亡,天灾人祸,接踵而来,只剩下个空荡荡的草房院。

1929年,陕北大旱,梁三将灾民宝娃子母子领进了他的草房院。

从此,宝娃改名梁生宝。

解放后,蛤蟆滩发生了天翻地覆的变化。

梁家分到了十来亩稻地,梁三老汉又重新燃烧起了个人发家的愿望。

而此时当了民兵队长、入了党的梁生宝,则完全沉浸到建立互助组的事务里去。

父子之间在创业上的激烈冲突,即将爆发。

1953年春天是互助组和整个蛤蟆滩最困难的时刻:他们一方面要筹划新一年的生产,一方面要度春荒。

村主任郭振山寄希望于富农和中农,希望通过活跃借贷以解燃眉之急。

然而,响应者寥寥无几。

富农姚士杰偷放高利货,郭世富要和贫雇农“和平竞赛”。

郭振山失去对局面的控制,加之自己要走自发道路,故对贫雇农的困难、自发势力均作壁上观。

在这种形势下,梁生宝成了互助组和贫雇农的主心骨和带头人。

创业史名词解释创业史是一门研究创业精神、创业家以及创业活动的历史学科,它旨在探索业务创新、社会创新、企业家对于社会变革的贡献。

它主要包括研究创业家的思想、行为、企业历史、创业文化和社会创新。

这一学科的研究可以包括许多不同的时期和地区,从实际的行动到思想的变革,它们都可以为指导我们的创业道路。

社会创新是创业史不可分割的组成部分,社会创新是指在社会的发展过程中,具有深远影响的新的社会实践和思想的出现。

在近代,社会创新应用在社会经济结构、政治结构、文化结构和科学技术结构等方面展开逐步推进,从而形成一个“新社会”,最终达到新社会的繁荣发展。

伴随着新时期的到来,社会创新也在不断扩大。

在中国历史上,新科技、新制度和新思想等都是促使社会发展取得突破的重要动力。

另一个重要的概念是创业家,创业家是指创新的发起者,他们用自己的智慧、灵活性和勇气去挑战新的市场机会,开创未来的发展。

创业家被认为是社会发展的先锋,他们敢于冒险,勇于创新,他们把机会创造为财富,把梦想变成现实。

而在历史上,许多创业家们为社会做出了巨大的贡献,他们的努力和勇气鼓舞了整个社会的发展。

创业文化是一种通过行动表达的文化式社会活动,它培养出一种重视实践、勇于创新的思维方式。

它可以激发人们的创造力、创新精神,探索前所未有的发展道路,带领社会向更高境界发展。

创业文化是一种重视创新、洞察力、勇气和持久努力的文化式思维,它催生了许多著名企业家,激发了大量创业活动,给全球经济和社会带来了新的发展机遇。

最后,创业史涉及到对企业历史的研究,它能够展示某一具体的企业如何从一个小企业发展到一个大企业,其中的每一步都是社会发展的重要贡献,也能够了解企业家们致力于创业活动的背景以及发展过程,更可以从企业历史研究中发现企业家创新能力的优势,从而启发更多的创业思想。

总之,创业史是一门关注企业家创新性思维、社会变革和企业历史发展的学科,它为我们提供了宝贵的知识,让我们学会更加深入理解创业就是要通过社会创新、企业家创新和企业历史的知识,自己创造机会,推动社会发展。

《创业史》的写作意图与故事发展

柳青,原名刘蕴华,陕西人。

青少年时期即参加革命活动。

30年代开始从事文学创作和文化宣传工作。

之后相继创作了三部长篇小说《种谷记》、《铜墙铁壁》和《创业史》。

其中,1960年6月由中国青年出版社出版的《创业史》在柳青的文学创作中具有里程碑式的意义。

之前并不认识柳青,因为他似乎距离我们这一代已经“很远”了,或者更应该说,那个年代距离今天的我们很远了。

所以,我不太喜爱那些作品。

它们带给我的可能更多的是对过去的历史的了解,是一种茶余饭后的比较文艺的消遣,而不是满怀强烈政治意识的品评或是对作品本身的艺术欣赏。

常常充满敬意的阅读,只为收获当代网络小说所无法给予的历史沉重感。

《创业史》是一部探索中国农民历史命运和生活道路的长篇小说,同《红日》、《红岩》、《红旗谱》合称“三红一创”,在十七年文学中占有举足轻重的地位,更是今天的红色经典。

《创业史》,柳青计划全书分四部。

第一部写互助组阶段,第二部写农业合作社的巩固和发展,第三部写农业合作化运动高潮,第四部写全民整风和大跃进,直至农村人民公社建立。

但整个计划未能实现,作者便辞世了,这成为柳青以及热爱柳青文学的读者的永远的遗憾。

因此,我们现在说的《创业史》实为《创业史》的第一部。

《创业史》的成功创作得益于柳青扎根陕西长安县皇甫村14年的生活经验。

在亲身经历互助组到合作化的过程中,他悉心体验现实生活,细致观察、研究各类人物,为小说的创作积累了丰富的素材。

小说以陕西渭南地区的下堡村蛤蟆滩为典型环境,围绕梁生宝互助组的巩固和发展进行描写,从而展现合作化运动中两条线,两种思想的激烈矛盾斗争,最后,互助组在党的领导下,依靠教育和团结农民取得胜利。

一部长篇小说,众多的人物形象,复杂交错的矛盾冲突以及场面宏大的自然环境和社会环境,作者是用怎样一种方式去糅合并创造呢?有人说,读作品首先要读作者,读作者的写作背景,读作者的写作意图。

所以我想,小说结构的组合取决于作者的写作目的,在于作者想要表达什么。

作品就像是作者手中的一块橡皮泥,是圆是方,全凭创作者内心所想。

作者的写作意图通过小说体现,而把握好作者的写作意图让我们更好的去理解,去诠释作品。

那么,《创业史》的写作意图是怎样与文章相互作用,相互体现呢?

《创业史》是柳青向读者回答当时普遍存在的一个社会问题,即许多人内心的疑问——中国农村为什么发生社会革命以及这种革命是怎样进行的?这样一来,小说的基本脉络也就清晰了,《创业史》就是对这个问题的解释与说明,因此,整部小说便按部就班的围绕这个问题展开了。

首先,梁家父子在旧社会的创业破产史说明:在官僚和地主的压迫下,贫农无法维护自身利益,一切努力的成果终将被别人采食。

究其根本,只因在土地地主私有的这一历史背景下,农民以及农业的发展遭到严重阻碍,农民的创业成功仿佛空中楼阁。

梁三老汉偶合成家后的10年拼命苦干却创业失败是例,梁生宝长大后租吕二东家的十八亩耕地辛苦一年仍无所获是例。

这是贫农自己的实践,这失败在恍惚中透露出农村需要改变的迫切。

于是,中国农村发生社会主义革命也成为必然。

这也是中国农村为什么发生社会主义革命的原因。

接着,社会主义革命在矛盾中进行,在党的领导下,依靠教育和团结群众得以实现。

矛盾是每一次革命必不可少的成分,因为新事物总是在于旧事物的严重斗争中产生和发展。

所以作者在梁生宝的互助组的成功的道路上设计了层层阻碍。

小说中的主要矛盾是以“三大能人”为代表的个人发家致富和以梁生宝为代表的走互助合作道路实现共同富裕的矛盾,以及梁生宝与其继父梁三的矛盾。

作者在制造矛盾冲突的同时也为我们塑造了许多个性鲜明、性格迥异的人物。

人物形象的深入刻画,更有利于矛盾的升华,增加小说的生动性。

“三大能人”,

郭世富、姚世杰、郭振山。

郭世富公开对抗,为新房上梁大摆宴席,八面威风,神气活现,善于进行“合法斗争”。

由于郭世富是中农,共产党的政策是“团结中农,孤立富农”,所以这位富裕中农总能在“合法”的前提下做些有悖共产党指示的事情。

他不接受姚世杰过于厉害的主意,不搞明显的敌对活动,只顺着共产党和人民政府所提倡的路走——增加生产和不歧视单干。

他说:“互助也好,单干也好,能多打粮食,都好。

”实际上,他瞧不起年轻的梁生宝以及他所组建的互助组并希望互助组失败以实现他的认定失败的“先见之明”。

姚世杰是表面老实,暗施阴谋,诡计多端,心狠手辣,惯于背地较量。

他是富农,是贫雇农孤立的对象,所以他拿中农郭世富当枪使打击破坏互助组的发展,企图保住他在蛤蟆滩首富的地位。

梁生宝从郭县买回优良稻种“百日黄”后,他就唆使郭世富也去买种与梁生宝的互助组进行较量。

在梁生宝领着村民进山砍竹子时,他趁机勾搭上栓栓媳妇生宝的邻居素芳,想要陷害打击生宝。

郭振山,老共产党员,村代表主任,但他却处处阻扰合作化的事业,走上个人致富的道路。

他利用自己的党员身份和他在村中的声望为掩护,背离了为人民谋利益的宗旨。

他善于隐蔽,又锋芒毕露。

梁三老汉生宝事业上的又一阻力,不过,他的阻碍作用更多的是一种情感上、精神上的东西。

作为中国的老一辈农民形象,他自私、落后、狭隘、保守却又勤劳、善良、朴实。

他的小生产者使他倾向于个人发家,希望自己做一个“三个头瓦房的长者”,于是他不满儿子为集体而忽略自家的行为,讽刺自己的儿子为“梁伟人”。

这就形成了生宝与继父之间的矛盾,让生宝在精神上产生了痛苦。

但是,他的作为农民的美好品质、土地的获得、痛苦的记忆、以及父子之情,使他在精神上接近生宝及其所从事的事业。

梁生宝这一人物形象的设计与作者的写作意图意义重大。

梁生宝是共产党员,是农民的儿子,是党和农民间联系的桥梁,是实现“党的领导和团结群众”的纽带。

作者赋予在他身上的这些身份成为了整个故事发展的关键。

作为世代贫穷的农民的儿子,他从父辈血脉中继

承了与贫苦命运抗争的进取精神,而父辈惨败和个人贫穷的人生经历,使他很快接受党的教育,坚定了社会主义信念,坚持了共同富裕的发展道路,表现了“党的忠实的儿子”听党话,跟党走的政治品质,反映了他坚忍不拔的毅力和顽强的拼搏精神。

他坚韧,他下定决心学习前代共产党人的榜样,把他的一切热情、聪明、精力和时间,都投入到党所号召的这个事业;他勤恳、任劳任怨,他外出买稻种,推广新法育秧,进山砍竹子;他忠厚、淳朴、善良,他吸收白占魁入组,耐心帮助梁三老汉,正确处理了与郭振山的矛盾。

他不擅言,却用最直接的方式赢得了雄辩家无法取得的胜利,因为证明自己最好的方式是实践后所被证实的事实,实践才是检验真知的基本途径。

梁生宝所拥有的这些美好品质团结并引领着农民逐渐走上党所指示的道路,最终实现了农村的社会主义革命。

每一人物形象的塑造,每一故事场景的设计,都有其存在的意义,绝不会只是无意义的粉饰。

写作是一项联系实际,充分发挥作者主观能动性的活动。

柳青想要传递给我们的信息在他的写作意图和故事发展的契合中体现出来。

所以,暂且不论他所存在的历史局限,单从柳青对社会主义革命运动的深刻描写和对各类人物的性格的细腻刻画来看,《创业史》的文学成就是值得我们肯定的。

在一定的历史环境影响下,作品存在某种意识倾向也无可厚非。

生活在祖国美好发展时期的我们所要做的,只是客观的欣赏罢了。