故宫太和门图片(25张)

- 格式:doc

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:15

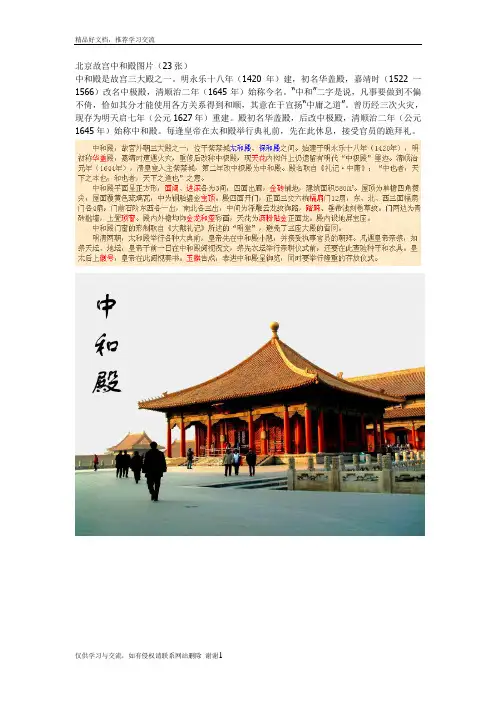

北京故宫中和殿图片(23张)

中和殿是故宫三大殿之一。

明永乐十八年(1420年)建,初名华盖殿,嘉靖时(1522一1566)改名中极殿,清顺治二年(1645年)始称今名。

“中和”二字是说,凡事要做到不偏不倚,恰如其分才能使用各方关系得到和顺,其意在于宣扬“中庸之道”。

曾历经三次火灾,现存为明天启七年(公元1627年)重建。

殿初名华盖殿,后改中极殿,清顺治二年(公元1645年)始称中和殿。

每逢皇帝在太和殿举行典礼前,先在此休息,接受官员的跪拜礼。

《草原》第一课时教案

执教者:温雪燕

一、教学目标

1、掌握本课生字新词,正确、流利、有感情地朗读课文,了解课

文内容,认识草原的特点。

2、理解课文第一自然段,学生通过语言文字展开想象,体会草原的自然风光。

3、有感情地背诵课文,培养学生对语言文字的感悟能力,积累课文中优美的语言。

二、教学重难点

1、理解课文第一自然段,学生通过语言文字展开想象,体会草原的自然风光。

2、指导背诵课文第一自然段。

三、教学准备

1、歌曲《美丽的草原我的家》

2、下载草原风光的图片,制作课件

3、《草原》的第一自然段朗读录音

四、教学过程:

一、揭示课题,启发谈话

1、播放《美丽的草原我的家》,让学生欣赏歌曲。

2、听着这样的歌,你仿佛看到了什么画面?学生自由发言。

3、。

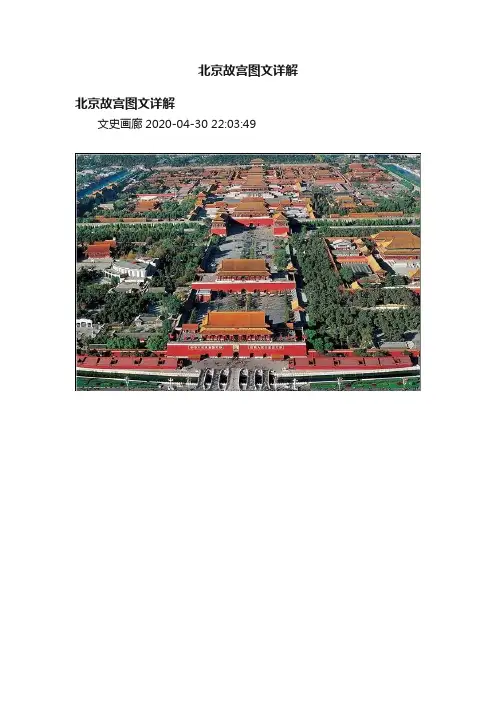

北京故宫图文详解北京故宫图文详解文史画廊2020-04-30 22:03:49故宫平面图故宫位于北京市中心,旧称紫禁城。

于明代永乐十八年(1420年)建成,是明、清两代的皇宫,无与伦比的古代建筑杰作,世界现存最大、最完整的木质结构的古建筑群。

故宫全部建筑由“前朝”与“内廷”两部分组成,四周有城墙围绕。

四面由筒子河环抱。

城四角有角楼。

四面各有一门,正南是午门,为故宫的正门。

故宫被誉为世界五大宫之一(北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫),并被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

1406年(永乐四年),明成祖颁诏迁都北京,下令仿照南京皇宫营建北京宫殿。

1420年(永乐十八年),北京宫殿竣工。

次年发生大火,前三殿被焚毁。

1441年(正统六年),重建前三殿及乾清宫。

1557年(嘉靖三十六年),紫禁城大火,前三殿、奉天门、文武楼、午门全部被焚毁,至1561年才全部重建完工。

1597年(万历二十五年),紫禁城大火,焚毁前三殿(太和殿、中和殿、保和殿)、后三宫(乾清宫、交泰殿、坤宁宫)。

复建工程直至1627年(天启七年)方完工。

1644年(崇祯十七年),李自成军攻陷北京,明朝灭亡。

李自成撤退前焚毁紫禁城,仅武英殿、建极殿、英华殿、南熏殿、四周角楼和皇极门未焚,其余建筑全部被毁。

同年清顺治帝从沈阳迁都至北京。

此后历时14年,将中路建筑基本修复。

1683年(康熙二十二年),开始重建紫禁城其余被毁部分建筑,至康熙三十四年基本完工。

1735年(雍正十三年),清高宗(乾隆帝)即位,此后六十年间对紫禁城进行大规模增建和改建。

1813年(嘉庆十八年),天理教教徒林清率起义军攻打紫禁城。

1900年,八国联军攻陷北京。

八国联军在紫禁城阅兵。

1911年,武昌起义爆发,清帝退位。

但按照与中华民国签订的优抚条件,仍然居住于紫禁城内。

1923年,建福宫发生火灾。

1924年,冯玉祥发动“北京政变”,驱逐清帝爱新觉罗·溥仪。

刍议北京故宫太和门形制1.总平面概述太和门位于北京故宫的中轴线上,是继午门后的第二道门,为紫禁城外朝宫殿的正门。

始建于明永乐十八年(1420),初称奉天门,嘉靖三十六年(1557)遭雷火焚毁,当年重建,次年建成,更名为大朝门,四十一年(1562)改称皇极门。

皇帝每日“常朝”处理政务就在此门举行,清代沿行,叫做“御门听政”。

门前陈列铜狮、铜鼎炉,禁卫森严。

遇到祭祀坛庙之日,皇帝在此改乘玉格,由午门出发。

午门楼上击鼓鸣钟,仪式非常隆重。

清顺治元年十月朔(初一日),福临(顺治帝)即在太和门颁诏称帝。

清顺治二年(1645)改名太和门,顺治三年(1646)重修,嘉庆七年(1802)又修。

光绪十四年(1888),太和门失火焚毁,现存建筑为清光绪十五年(1889)重建。

门内即是故宫的外朝三大殿。

太和门前庭院是故宫中轴线上的第一进庭院,是故宫午门、太和殿两大高潮之间的过度庭院。

太和门与东西两侧的廊庑间各设旁门一座,与太和门平排并列。

东为昭德门,西为贞度门[1]。

两旁门南侧分列东西廊庑,围合出太和门外约四万余平方米的广庭。

广庭中部偏南为内金水河,自西向东约200米,成弓形的弧度。

河身从东西两边逐渐向中间加宽,形成月牙形的水面。

河上并列跨有有五座石桥,直通午门[2]。

2.平面太和门面阔九间,一五〇点二营造尺,即48.06米;进深四间(包括前后廊)六四点二尺,20.54米,建筑面积1371.14平方米。

在明间与梢间的后檐金柱部位装有三扇大门,作为进入三大殿庭院的入口。

前檐柱两尽间各有四扇隔扇窗围合。

东西两侧的檐柱间有山墙围合,这样,门扇的南部成为了宽敞通透的门厅,加强了大门的纵深感,体现出威严与神秘[3]。

3.立面太和门是外朝三大殿的正门,根据三大殿的第一殿——太和殿而命名。

太和门坐落在汉白玉须弥座上,门殿面阔九间,进深四间,是一座重檐歇山顶的宫门,建筑通高23.80米,屋顶等级仅次于太和殿的重檐庑殿顶,可见其等级之高。

北京太和门的介绍嘿,咱来聊聊北京太和门。

太和门那可真是个有故事的地儿。

它呀,就在故宫里,那可是故宫的重要门户呢。

我有一次去故宫游玩,走到太和门这儿,那感觉就像穿越回古代了一样。

太和门可气派啦!它的建筑风格那叫一个讲究。

你看那屋顶,是庑殿顶,就像一个巨大的帽子盖在上面,而且这帽子的样式还特别华丽,角角上都有那些小神兽的雕像,一个个栩栩如生的,就像在守护着太和门。

我当时仰着头看那些小神兽,感觉它们好像随时都会活过来似的。

这门的颜色也好看,大红的门,那红色可鲜艳了,就像火一样,在阳光的照耀下,红得耀眼。

门上还有一排排金色的小疙瘩,摸起来肯定特有质感,就像给这扇大门戴上了金首饰一样。

我站在门前,感觉自己都变得渺小了,这太和门就像一个威严的巨人,站在那儿诉说着历史。

太和门前面的广场也很大,地面是那种大块的石板铺成的。

我走在上面,想着以前古代的大臣们,穿着朝服,迈着方步,从这里走过,去上朝呢。

说不定他们还会在这里小声嘀咕几句,讨论一下今天上朝要汇报的事儿。

而且啊,太和门周围还有一些小的建筑和装饰,比如那些汉白玉的栏杆,雕刻得可精美了,上面有各种各样的花纹,有花有草,还有一些奇怪的图案,就像一幅长长的画卷。

太和门在古代那可有着重要的作用。

它就像是一个分界线,把皇宫内廷和外朝分开。

大臣们要从这儿进入,去面见皇帝,那心情肯定是又紧张又激动。

我仿佛能看到那些大臣们在门前整理衣冠,深吸一口气,然后才抬脚迈进太和门。

这太和门见证了多少历史的时刻啊,有重要的政令从这里传出,有国家大事在这里商议。

它就像一个无声的史官,默默地记录着过去的点点滴滴,承载着故宫的记忆和历史的厚重,每次想到这些,都觉得太和门特别神奇,值得我们好好去欣赏和了解。

太和殿和太和门的故事

太和殿和太和门是中国古代建筑中的重要组成部分,它们在历史和文化上都有深远的意义。

太和殿是明清两代皇帝举行大典的地方,如皇帝登基、结婚、册封等重要活动都在这里举行。

太和殿也称为金銮殿,是紫禁城中最大的宫殿,也是中国古代宫殿建筑中最大的木结构宫殿之一。

它的建筑风格独特,装饰精美,体现了中国传统文化的精髓。

太和门则是明清两代皇宫的正南门,是皇帝出入宫城的正门。

太和门建造在高大雄伟的城墙上,城墙上排列着三座大型城楼,中间的大楼是正楼,两旁则是配楼。

太和门的建筑风格典雅庄重,展示了皇宫的威严和尊严。

关于太和殿和太和门的故事有很多。

比如,在明成祖朱棣时期,为了庆祝自己的成功,他决定修建一座宏伟壮丽的太和殿。

然而,由于修建太和殿需要大量木材,而当时的紫禁城内水源不足,消防设施又比较落后,所以火灾频繁发生。

其中一次火灾发生在太和门西边的贞度门,火势汹汹,一发不可收拾。

虽然诸位王公大臣、士兵护卫等七千余人皆奋力救火,但由于冬日风大、紫禁城内水源不足等原因,火灾还是持续了两天才被扑灭。

这场火灾给皇宫带来了巨大的损失,也成为了中国古代历史上的一个重要事件。

总之,太和殿和太和门是中国古代建筑中的杰作,它们不仅是历史文化遗产的重要组成部分,也是中华民族的文化瑰宝。

走进故宫|太和门和太和殿广场外朝我们今天开始外朝的介绍了,外朝包括三大殿即太和殿,中和殿和保和殿,与两侧的文华殿和武英殿共同组成。

螭首三大殿分布在8.13米的台基上,为一个工匠的工形。

台基三层,每层为须弥座形式,上有汉白玉栏杆。

每根望柱头上雕刻云龙云凤纹饰。

每根望柱外侧,雕刻螭首。

一到雨天,三台雨水便从数以千计的螭口喷出,形成千龙喷水奇景。

三大殿俯瞰一头一尾的太和殿保和殿为重檐屋顶,配上中间单层四角的鎏金宝顶,使三大殿的造型不同,高度有别,在立面上有丰富多姿多效果。

太和门三大殿的前引为太和门,面阔九间,进深四间,是紫禁城里最雄伟的一座宫门。

皇帝出城时,会由宫内乘坐轿至此,而后改乘銮辇出城。

太和门前铜狮太和门前有一对铜狮为紫禁城内最大,身上有45个铜疙瘩,代表九五之尊之意,左为雄狮,伸出右爪玩绣球,右为雌狮,左腿逗弄幼狮。

太和门广场太和门两边是昭德门和贞度门,连通庑房,围成了这个大广场,总共26000平方米。

广场上清水河自西向东蜿蜒流淌,上架五梁虹桥。

明朝规定,文武官员每日拂晓到这上早朝,皇上来这里接受朝拜和处理政事。

这就是御门听政了。

清初,皇帝曾在太和门受朝,赐宴,不过御门听政转移到乾清门了。

连接两边的庑房也由明朝百官奏事改为内阁办事处和翻书房膳房库了。

太和殿走过太和门,就看到了整个紫禁城最壮观的太和殿了。

面阔九间,外加侧廊两间共11间,柱与柱间隔60.01米,进深5间,为33.33米,整个建筑全高35.05米,是中国古建筑中开间最多,进深最大,屋顶最高的一座宫殿。

皇帝登基,过生日,大婚,册立皇后都要在这里行礼庆贺。

行什殿的立面采用重檐庑殿顶,檐角的走兽,一般最多为九个,这里又增加了行什,为带翅猴面的压尾兽,代表减除邪恶,这里是檐角走兽最多的。

丹陛吐烟铜龟在太和殿前的丹陛上有很多雕铸品。

铜龟和铜鹤象征江山永固和太平,如果在元旦,冬至和皇帝生日这种重大日子时,会在龟和鹤腹中点香料,青烟能从他们嘴里吐出。

中华古建筑‖紫禁旧影(一):午门、太和门、太和殿展开全文小编已经好久没有发布新内容了,主要是因为平时比较繁忙,还希望大家谅解。

很多人都去过北京紫禁城,亲眼见过里面金碧辉煌的宫殿,可是你见过一百年前的紫禁城吗?想必很多人都没见过吧。

今天,小编就给大家展示一下。

这张照片是朝南拍摄的,照片最下方是景山。

这座建筑,想必大家都很熟悉,门前有两根华表。

此门为天安门,原名承天门,为皇城南门。

天安门前的华表。

注意到左图上的那个门了吗?长安街上,天安门的两侧各有一座门,东边的叫长安右门,西边的长安左门。

左图上的门应为长安右门。

长安右门天安门前的金水河天安门前的石狮子,旁边还长着一棵树。

午门。

这张图是朝北拍摄的,午门共有五个门洞,但最外侧的两个门洞较为隐蔽,在图中很难看到。

午门为紫禁城的南门。

午门顶上。

远处的建筑为角楼。

紫禁城四个拐角处各有一座精美的角楼。

午门。

这张照片是朝南拍摄的,能隐约看到午门的五个门洞。

站在太和门的廊檐下看午门。

内金水河。

位于午门北侧,远处的门是协和门(东门,与熙和门相对)。

协和门最左侧是午门,远处的小门是熙和门(西门,与协和门相对),更远处的门是西华门,西华门是紫禁城的西门。

这张照片是朝北拍摄的。

正中间的门为太和门,太和门左边为贞度门,右边为昭德门。

太和门天花板太和门前的铜狮这张照片是站在太和殿前朝南拍摄的,正中间为太和门。

广场上到处是杂草。

杂草被清理了体仁阁。

太和殿前的西侧为体仁阁,东侧为弘毅阁。

太和殿前的石阶,上面刻有精美纹路。

大家去参观太和殿的时候,注意到脚下那精美的石阶了吗?太和殿前铜鹤太和殿前铜龟太和殿前日晷,相当于现在的钟表。

嘉量,一种量器。

发现中间的“卍”字了吗?太和殿内。

上方匾额为“建极绥猷”房顶上方有藻井宝座那个铁笼是罩在火盆上的,那个小门通向东尽间。

粗大的柱子广告仿古设计安装,彩画,油漆,亭子,门头等木作。

刘先生156****1872。

太和门的描写

太和门,又称南门,是故宫城墙的主要大门之一,位于故宫城墙南侧。

自明朝永乐年间修建以来,已有近600年的历史,是故宫的正门之一,也是北京市的标志性建筑之一。

太和门由朱红色的砖石建成,整个建筑呈矩形,高达20米,宽

达38米,门顶龙飞凤舞,气势磅礴。

门上悬挂着两张大匾,上面分

别书写着“太和门”和“敬事戒骄”四个大字,彰显着“敬事戒骄”的宫廷规矩。

太和门的主体建筑分为上下两层,下层的门洞宽敞,通行的人流络绎不绝,游客和工作人员穿梭其中。

上层是宫廷的地方,用于接待来访的贵宾和国家元首。

门内还有警卫、门房和清道夫等宫廷工作人员,他们身穿制服,严肃有序地维护着故宫的秩序和安全。

太和门是中国传统建筑的代表之一,也是北京市的重要地标之一。

每年,来自世界各地的游客都会前来故宫参观太和门,欣赏其独特的建筑风格和深厚的历史文化底蕴。