中药材属性

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:3

如何辨别中药材的药材配伍禁忌合理搭配中药材的药材配伍禁忌合理搭配是中医药学中十分重要的内容,它涉及到中药疗效的发挥和药物安全的保障。

正确辨别中药材的药材配伍禁忌是保证中药处方质量和疗效的基础,下面将介绍如何辨别中药材的药材配伍禁忌和实现合理搭配。

一、了解中药材的性味归经中药材的性味归经是中药材运用中的基本理论,不同的中药材有不同的性味归经,并且中药材之间存在相互制约和相互促进的关系。

性味是中药材的基本属性,如寒、凉、温、热等;归经是中药材作用的主要方向和途径,如归肝经、归脾经等。

通过了解中药材的性味归经,可以初步判断中药材之间的药材配伍是否合理。

二、注意药材的相互制约关系中药材之间存在相互制约的关系,即有些中药材的性能互相制约,如果两种性能互相制约的中药材配伍在同一处方中使用,可能会导致疗效减弱或产生不良反应。

例如,黄连和白术,黄连性寒,白术性温,它们性能互相制约,不宜在同一处方中同时使用。

在中药配伍时,需要注意这种相互制约关系,避免不合理的搭配。

三、避免药材的相互促进关系中药材之间也存在相互促进的关系,即有些中药材配伍在一起可以发挥更好的药效。

例如,当归和川芎,当归能温补血,而川芎能活血散瘀,二者配伍可以更好地发挥补血活血的作用。

在中药配伍时,也可以根据相互促进的关系合理搭配药材,以增强治疗效果。

四、避免与禁忌药物的配伍在中药配伍中,还需要避免与禁忌药物的配伍,以防止产生不良反应。

禁忌药物主要包括有毒药物、不宜合用的药物以及对自身有禁忌病症的人群。

禁忌药物的配伍会导致中毒、过敏等不良问题的发生。

因此,在中药配伍中应当仔细查阅禁忌药物的相关知识,避免药材与禁忌药物的配伍。

五、参考经典书籍和专业指南对于初学者来说,无论是辨别中药材的配伍禁忌还是实现合理搭配,参考经典书籍和专业指南是十分重要的。

例如,经典的《本草纲目》、《本草纲目拾遗》等书籍中记载了中药材的性味归经以及配伍使用的禁忌。

此外,专业的中医药学教材和指南也提供了详细的药材配伍知识,可以作为参考。

各中药材主要有效成分及功效属性(来自论文)2、冬虫夏草成分:粗蛋白29.1% ~33% , 粗脂肪8.62%, 总糖13.94%~24.20%, 粗纤维18.5% , 水分10.8%, 灰分8.64%。

氨基酸、脂肪酸、核苷类物质、甾醇、甘露醇、多糖等。

成分详解:1)核苷类最重要的活性物质之一。

目前已分离出的其它类核苷类物质还有腺膘呤、次黄膘呤、胸腺嘧啶、尿嘧啶、尿苷和脱氧腺苷等。

是否含有虫草素报道不一,即使有也很低,不如蛹虫草。

蛹虫草相比, 冬虫夏草中腺嘌呤和次黄膘呤的含量较高, 而虫草素、腺苷的含量较低。

2)甘露醇重要质量指标。

含量为7%~9%。

大多存在于虫体中,且随子座发育的成熟而增加。

3)多糖大多为半乳苷露聚糖。

抗肿瘤(分子量大于1.6×104时), 增强单核巨噬细胞的吞噬能力, 提高小鼠血清中IgG(免疫球蛋白G)的含量, 对体外淋巴细胞转化有促进作用和抗辐射作用等。

(提高免疫力,抗辐射)4)脂肪酸不饱和脂肪酸含量高,反油酸含量为58.38%,亚油酸为19%。

5)环状缩羧肽一种有价值的免疫剂及抗真菌剂。

生理活性作用1)调节免疫力实验证实对小鼠体液和细胞免疫均有调节作用。

2)抗肿瘤多种成分共同行使抗肿瘤作用。

3)调节内分泌体外细胞实验,雄激素样作用。

小鼠灌胃,雄鼠血浆皮质醇含量增加,肾上腺胆固醇含量增加, 肾上腺增重。

4)对中枢神经的镇静和抗惊厥作用(辅助改善睡眠)5)调节心血管系统扩张冠状动脉的功能, 可使心率减慢, 心输出量和冠脉流量增加。

降低心肌耗氧量,增强心肌耐缺氧能力。

止血,抑制血栓形成等。

6)抗菌体外对多种致病菌有抑制作用。

7)对呼吸系统扩张支气管、祛痰平喘。

8)促进造血9)抗病毒,护肝冬虫夏草预防性给药对卡介苗+LPS诱导的小鼠免疫性肝损伤有一定的保护作用。

(对化学肝损伤有辅助保护作用)10)辅助降血脂、降血糖,抗疲劳,抗氧化3、西洋参成分及详解:1)皂苷人参皂苷为主要活性成分2)多糖已分离出5种降血糖活性多糖3)氨基酸三七素(三七中主要活血成分)4)脂肪酸类、挥发油等5)黄酮生理活性作用中枢神经抑制作用,抗缺氧、抗疲劳,抗氧化,辅助降血脂、降血压,对化学肝损伤有辅助保护作用,抗利尿,增强免疫力,止血,抗血栓。

山茱萸的功能主治与属性功能主治山茱萸是一种常见的中药材,被广泛用于中医药的治疗中。

下面列举了山茱萸的主要功能与主治:1.温中止血:山茱萸具有温中止血的功效,可以袪寒温中、止血散瘀。

常用于治疗脾胃虚寒引起的崩漏、妇女月经不调、痛经等症状。

同时还可以用于创伤出血、衄血等情况。

2.活血化瘀:山茱萸具有活血化瘀的作用,可以疏通经脉、舒筋活络。

对于风湿痹痛、骨折、淤血瘀滞等疾病有良好的疗效。

3.调经止痛:山茱萸具有调理月经的作用,可以缓解痛经、经血过多等问题。

对于妇女月经不调、痛经等症状有显著的改善效果。

4.抗菌消炎:山茱萸具有一定的抗菌消炎作用,可以抑制多种细菌的生长和繁殖,对于感染性疾病有一定的辅助治疗作用。

5.抗氧化:山茱萸含有丰富的抗氧化物质,可以清除体内的自由基,减少氧化损伤,有助于保护细胞免受损害,延缓衰老。

6.增强免疫力:山茱萸具有一定的免疫调节作用,可以增强机体的免疫力,提高抵抗力,减少患病风险。

属性山茱萸的性味为温、酸,归脾经、胃经。

下面是山茱萸的主要属性特点:•性味:温中散寒,凉血活血。

•味道:味苦、酸、微甘,具有一定的涩味。

•归经:归脾经、胃经。

•功效:温中止血,活血化瘀,调经止痛,抗菌消炎,抗氧化,增强免疫力。

•适应症:脾胃虚寒引起的崩漏、妇女月经不调、痛经,创伤出血、衄血等。

注意事项使用山茱萸时需要注意以下事项:1.孕妇慎用:孕妇应在医生指导下使用山茱萸,以避免不良影响。

2.脾胃虚弱者慎用:脾胃虚寒者应避免过量使用山茱萸,以免加重脾胃寒凉的症状。

3.注意剂量:使用山茱萸时应在医生指导下合理控制剂量,避免剂量过大或过小而影响疗效。

4.不宜长期使用:山茱萸属于中药材,不宜长期大量使用,以免产生不良反应或导致其他问题。

5.其他注意事项:使用山茱萸过程中注意饮食调理、合理安排生活作息,以维持身体健康。

总结山茱萸作为一种常见的中药材,具有温中止血、活血化瘀、调经止痛、抗菌消炎、抗氧化、增强免疫力等多种功能主治,常被用于中医药的治疗中。

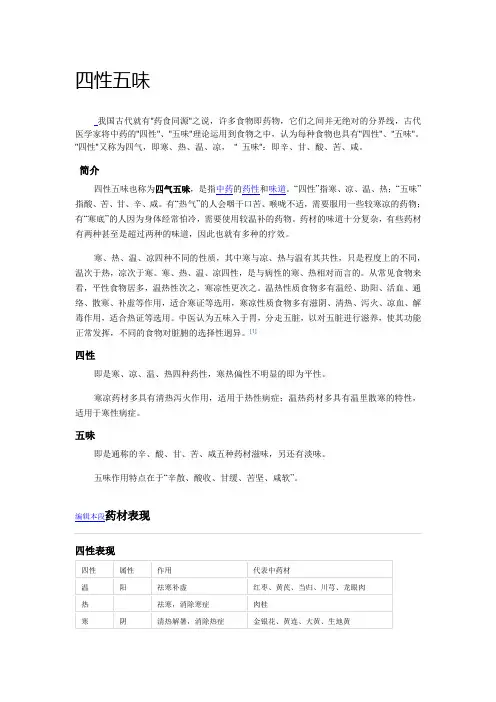

四性五味我国古代就有"药食同源"之说,许多食物即药物,它们之间并无绝对的分界线,古代医学家将中药的"四性"、"五味"理论运用到食物之中,认为每种食物也具有"四性"、"五味"。

"四性"又称为四气,即寒、热、温、凉," 五味":即辛、甘、酸、苦、咸。

简介四性五味也称为四气五味,是指中药的药性和味道。

“四性”指寒、凉、温、热;“五味”指酸、苦、甘、辛、咸。

有“热气”的人会咽干口苦、喉咙不适,需要服用一些较寒凉的药物;有“寒底”的人因为身体经常怕冷,需要使用较温补的药物。

药材的味道十分复杂,有些药材有两种甚至是超过两种的味道,因此也就有多种的疗效。

寒、热、温、凉四种不同的性质,其中寒与凉、热与温有其共性,只是程度上的不同,温次于热,凉次于寒。

寒、热、温、凉四性,是与病性的寒、热相对而言的。

从常见食物来看,平性食物居多,温热性次之,寒凉性更次之。

温热性质食物多有温经、助阳、活血、通络、散寒、补虚等作用,适合寒证等选用,寒凉性质食物多有滋阴、清热、泻火、凉血、解毒作用,适合热证等选用。

中医认为五味入于胃,分走五脏,以对五脏进行滋养,使其功能正常发挥,不同的食物对脏腑的选择性迥异。

[1]四性即是寒、凉、温、热四种药性,寒热偏性不明显的即为平性。

寒凉药材多具有清热泻火作用,适用于热性病症;温热药材多具有温里散寒的特性,适用于寒性病症。

五味即是通称的辛、酸、甘、苦、咸五种药材滋味,另还有淡味。

五味作用特点在于“辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软”。

编辑本段药材表现四性表现四性属性作用代表中药材温阳祛寒补虚红枣、黄芪、当归、川芎、龙眼肉热祛寒,消除寒症肉桂寒阴清热解暑,消除热症金银花、黄连、大黄、生地黄凉降火气,减轻热症薏仁、菊花、西洋参、罗汉果平健胃开脾,强壮补虚枸杞、芝麻、芡实、甘草、白木耳五味表现1、辛味口尝有麻辣或清凉感,有的具香气,能发散解表、行气活血、温肾壮阳,适用于外感表症、气滞血瘀症、风寒痹症、肾阳虚亏症等。

中药综合知识点超强总结一、中药的基本概念1. 中药的定义:中药是指用中药材或其加工品为原料,按照中医药理论和配伍规律所制成的治疗、调理疾病的药品。

2. 中药的分类:中药可以根据用药原料的不同和用药形态的差异进行分类,一般可分为中药材、中药饮片、中药制剂等种类。

二、中药的基本理论1. 中医基本理论:中医基本理论包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑学说、精气神学说等,这些理论构成了中医药理论的基础框架。

2. 中药药性归经:中药药性归经是中医药认识的一个重要方面,它是根据中药的性味属性和对脏腑经络的关系来归类划分的。

三、中药的基本药材1. 中药材的概念:中药材是从天然植物、动物、矿物等提取的具有药用价值的原料。

2. 中药材的分类:中药材按来源不同可以分为植物性中药材、动物性中药材、矿物性中药材等种类。

四、中药的基本制剂1. 中药饮片:是将中药材制成干燥物后经过一定的工艺加工而成的。

2. 中药颗粒:是将中药饮片研磨成粉末,再进行溶剂浸提、过滤、浓缩、干燥等工艺制成的。

五、中药的基本配伍1. 中药的四气五味:中医学中,常用“四气”来形容中药的气性特点,即寒、热、温、凉;同时还有“五味”,即辛、甘、酸、苦、咸。

根据中药的四气五味特点,可以进行中药的配伍应用。

2. 中药的相克相宜:中药相克相宜指的是中药之间的相辅相成或相互制约的关系,合理搭配可以产生协同作用,而不合理搭配则可能造成相克相冲的现象。

六、中药的常见功效1. 温中通阳:中药温中通阳具有温通作用,主要用于治疗阳虚寒冷、脾胃虚弱等症状。

2. 清热凉血:中药清热凉血具有清热凉血作用,主要用于清热凉血、止血散结等症状。

3. 补益养生:中药补益养生具有滋补作用,主要用于滋养身体、调理气血、改善体质等症状。

七、中药的应用范围1. 中医内科:中医内科主要应用于治疗心脏病、糖尿病、高血压等疾病。

2. 中医外科:中医外科主要应用于治疗骨折、扭伤、脱臼等外伤疾病。

八、中药的副作用与禁忌1. 中药的副作用:中药使用需要谨慎,不当使用可能导致中药的副作用,例如出现食欲不振、恶心呕吐、皮疹等不良反应。

中药1.2类解读全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在中医药世界中,中药被广泛的应用于疾病的治疗和康复。

根据中药的性质、功效以及使用方式,中药被分为不同的类别,其中主要包括中药1类和中药2类。

中药1类和中药2类有着不同的解读和用途,下面将详细介绍这两类中药的特点和使用方法。

中药1类,也称为上品中药,是指在中药分类中属于优质、较珍贵的中药材。

这类中药的性质温和、味甘,常用于调养身体、预防疾病和长期服用。

中药1类通常具有明显的药效,可以快速缓解症状,促进身体康复。

在中医治疗中,中药1类常常被用来治疗严重疾病、加强体质、补充营养等方面。

人参、灵芝、黄芪等常见的中药1类,被认为具有补气补血、提高免疫力等功效,能够有效改善体质、延缓衰老、增强抵抗力。

无论是中药1类还是中药2类,都需要在中医师的指导下合理使用。

中医治疗强调个体化治疗,针对患者的体质、病情和症状选用适合的中药进行治疗,避免不当使用导致副作用或不良反应。

中药使用时也需要注意药物的剂量、配伍禁忌等问题,做到科学用药,保障治疗效果。

中药1类和中药2类在中医治疗中都有着重要的作用,它们各自具有独特的特点和功效,广泛应用于疾病的预防和治疗。

在日常生活中,人们可以根据需要选择适合自己的中药进行调理、保健和治疗,以维持身体的健康和平衡。

希望通过本文的介绍,读者可以更加了解中药1类和中药2类的解读,使用起来更加得心应手。

第二篇示例:中药是中华传统医学的重要组成部分,是我国悠久医药文化的瑰宝。

中药可以分为多个类别,其中1.2类是中药中的重要类别之一。

本文将对中药1.2类进行解读,探讨其特点、功效以及应用范围,帮助读者更加全面地了解中药的世界。

中药1.2类,是中药分类体系中的一个重要类别,它包括了许多常见的药材和药物。

这些药材和药物的性味功效各不相同,但统一的特点是它们都具有较强的药效,并且在中医治疗中有着广泛的应用。

在中药1.2类中,有许多被广泛使用的药材,比如人参、黄芪、当归、陈皮等,它们被认为是中医药方中的宝贵成分,被广泛应用于中医临床实践中。

如何辨别中药材的药性掌握功效与属性中药材作为传统的药物,具有丰富的功效和属性。

然而,由于市场上存在伪劣产品和混淆概念的情况,正确辨别中药材的药性并掌握其功效与属性成为一项重要的任务。

本文将为您介绍一些辨别中药材的方法和技巧,以帮助您更好地理解和应用中药。

一、外观辨别中药材的外观特征包括色泽、形态、气味等方面,通过观察和嗅闻可以初步了解其品质。

比如,一些中药材的色泽应该鲜亮,无霉斑、虫蛀等痕迹;形态应该整齐、完整,无过度破碎或结块;气味应该醇香,无异味或腐败气味。

二、质地辨别中药材的质地也是辨别其品质的重要指标之一。

一般来说,中药材应该坚实致密,质地均匀,不易破碎或粉碎。

三、标准辨别了解中药材的标准,是正确判断药性、功效和属性的基础。

可以通过以下几个方面来进行标准辨别。

1.名称辨别中药材通常有固定的中药名和拼音名,通过了解和记忆中药名和拼音名,可以清楚地辨别不同种类的中药材。

2.来源地辨别不同地域的中药材生长环境不同,品质和功效也有差异。

比如,云南产的某种中药材可能比较好,而其他地方产的品质可能不够优秀。

因此,通过了解中药材的产地,可以初步判断其品质。

3.炮制方法辨别中药材炮制是制作中药的重要环节之一,不同的炮制方法会影响药物的性能和作用。

因此,通过学习和了解中药材的炮制方法,可以掌握其功效和属性。

四、药理学辨别药理学是研究药物作用的学科,通过药理学的探究可以进一步了解中药材的药性。

可以通过一些药理学实验和研究来判断中药材的功效和适应症,这也是现代中药研究的重要方向之一。

五、经验辨别通过多年人们的实践和经验总结,形成了一些辨别中药材功效和属性的经验方法。

比如,通过草木的生长环境、气味、味道等特点,可以初步判断出其功效和属性。

这些经验方法虽然不够科学严谨,但是在实际应用中具有一定的参考价值。

总结起来,正确辨别中药材的药性、掌握功效和属性需要我们了解外观特征、质地、标准、药理学和经验等方面的知识。

只有全面地掌握了这些知识,才能更好地应用中药材,并发挥其独特的药物功效。

各中药材主要有效成分及功效属性(来自论文)2、冬虫夏草成分:粗蛋白29.1% ~33% , 粗脂肪8.62%, 总糖13.94%~24.20%, 粗纤维18.5% , 水分10.8%, 灰分8.64%。

氨基酸、脂肪酸、核苷类物质、甾醇、甘露醇、多糖等。

成分详解:1)核苷类最重要的活性物质之一。

目前已分离出的其它类核苷类物质还有腺膘呤、次黄膘呤、胸腺嘧啶、尿嘧啶、尿苷和脱氧腺苷等。

是否含有虫草素报道不一,即使有也很低,不如蛹虫草。

蛹虫草相比, 冬虫夏草中腺嘌呤和次黄膘呤的含量较高, 而虫草素、腺苷的含量较低。

2)甘露醇重要质量指标。

含量为7%~9%。

大多存在于虫体中,且随子座发育的成熟而增加。

3)多糖大多为半乳苷露聚糖。

抗肿瘤(分子量大于1.6×104时), 增强单核巨噬细胞的吞噬能力, 提高小鼠血清中IgG(免疫球蛋白G)的含量, 对体外淋巴细胞转化有促进作用和抗辐射作用等。

(提高免疫力,抗辐射)4)脂肪酸不饱和脂肪酸含量高,反油酸含量为58.38%,亚油酸为19%。

5)环状缩羧肽一种有价值的免疫剂及抗真菌剂。

生理活性作用1)调节免疫力实验证实对小鼠体液和细胞免疫均有调节作用。

2)抗肿瘤多种成分共同行使抗肿瘤作用。

3)调节内分泌体外细胞实验,雄激素样作用。

小鼠灌胃,雄鼠血浆皮质醇含量增加,肾上腺胆固醇含量增加, 肾上腺增重。

4)对中枢神经的镇静和抗惊厥作用(辅助改善睡眠)5)调节心血管系统扩张冠状动脉的功能, 可使心率减慢, 心输出量和冠脉流量增加。

降低心肌耗氧量,增强心肌耐缺氧能力。

止血,抑制血栓形成等。

6)抗菌体外对多种致病菌有抑制作用。

7)对呼吸系统扩张支气管、祛痰平喘。

8)促进造血9)抗病毒,护肝冬虫夏草预防性给药对卡介苗+LPS诱导的小鼠免疫性肝损伤有一定的保护作用。

(对化学肝损伤有辅助保护作用)10)辅助降血脂、降血糖,抗疲劳,抗氧化3、西洋参成分及详解:1)皂苷人参皂苷为主要活性成分2)多糖已分离出5种降血糖活性多糖3)氨基酸三七素(三七中主要活血成分)4)脂肪酸类、挥发油等5)黄酮生理活性作用中枢神经抑制作用,抗缺氧、抗疲劳,抗氧化,辅助降血脂、降血压,对化学肝损伤有辅助保护作用,抗利尿,增强免疫力,止血,抗血栓。

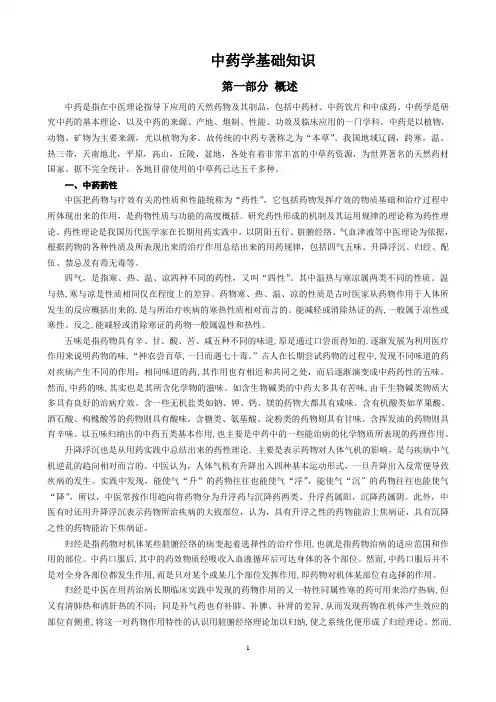

中药学基础知识第一部分概述中药是指在中医理论指导下应用的天然药物及其制品,包括中药材、中药饮片和中成药。

中药学是研究中药的基本理论,以及中药的来源、产地、炮制、性能、功效及临床应用的一门学科。

中药是以植物,动物、矿物为主要来源,尤以植物为多。

故传统的中药专著称之为“本草”。

我国地域辽阔,跨寒,温、热三带,天南地北,平原,高山,丘陵,盆地,各处有着非常丰富的中草药资源,为世界著名的天然药材国家。

据不完全统计,各地目前使用的中草药已达五千多种。

一、中药药性中医把药物与疗效有关的性质和性能统称为“药性”,它包括药物发挥疗效的物质基础和治疗过程中所体现出来的作用,是药物性质与功能的高度概括。

研究药性形成的机制及其运用规律的理论称为药性理论。

药性理论是我国历代医学家在长期用药实践中,以阴阳五行、脏腑经络、气血津液等中医理论为依据,根据药物的各种性质及所表现出来的治疗作用总结出来的用药规律,包括四气五味、升降浮沉、归经、配伍、禁忌及有毒无毒等。

四气,是指寒、热、温、凉四种不同的药性,又叫“四性”。

其中温热与寒凉属两类不同的性质。

温与热,寒与凉是性质相同仅在程度上的差异。

药物寒、热、温、凉的性质是古时医家从药物作用于人体所发生的反应概括出来的,是与所治疗疾病的寒热性质相对而言的。

能减轻或消除热证的药,一般属于凉性或寒性。

反之,能减轻或消除寒证的药物一般属温性和热性。

五味是指药物具有辛、甘、酸、苦、咸五种不同的味道,原是通过口尝而得知的,逐渐发展为利用医疗作用来说明药物的味,“神农尝百草,一日而遇七十毒。

”古人在长期尝试药物的过程中,发现不同味道的药对疾病产生不同的作用;相同味道的药,其作用也有相近和共同之处,而后逐渐演变成中药药性的五味。

然而,中药的味,其实也是其所含化学物的滋味。

如含生物碱类的中药大多具有苦味,由于生物碱类物质大多具有良好的治病疗效。

含一些无机盐类如钠、钾、钙、镁的药物大都具有咸味。

含有机酸类如苹果酸、酒石酸、枸橼酸等的药物则具有酸味。

苍术:性味归经:辛、苦,温。

归脾、胃、肝经。

功能主治:燥湿健脾,祛风散寒,明目。

用于脘腹胀满,泄泻水肿,脚气痿躄,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲

白术:苦、甘、温,归脾、胃经。

健脾益气,燥湿利水。

治脾虚食少,腹胀泄泻,水肿,表虚自汗

葡萄釉:有助于消散瘀血。

肉桂:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。

迷迭香:消除胃胀气、增强记忆力、提神醒恼、减轻头痛症状、改善脱发的现像黄柏:清热解毒药;清热燥

湿药

牛膝:腰膝酸痛;下肢痿软;血滞经闭;痛经;产后血瘀腹痛;徵瘕;胞衣不下;热淋; 血淋;跌打损伤;痈肿恶疮;咽喉肿痛。

略谈中药材的五行属性中药材中用途最为广泛的一味药,当非甘草莫属。

甘草色黄、味甘、入脾胃经、调和诸药,这都是土的典型属性。

同为属土的典型药材还有茯苓与白术。

但三者却存在着很大的区别。

甘草的药性,据《用药法象》:“其性能缓急,而又协和诸药,使之不争,故热药得之缓其热,寒药得之缓其寒,寒热相杂者,用之得其平”。

所以历来甘草以调和诸药为主要用途。

中医药是建立在阴阳五行基础上的,故每一味药皆有其阴阳五行之属性。

从五行分析,甘草属土,我认为此土为辰戌丑未,得土性之全象。

十二地支中,分木、火、金、水四方,寅卯辰东方、巳午未火方、申酉戌金方、亥子丑水方。

土无定方,辰戌丑未为四方之余气。

甘草之性,为每一方的归宿及转化阶段。

比如巳午未火方,甘草属未,化火为热土,故“热药得之缓其热”;亥子丑水方,甘草属丑,化水为寒土,故“寒药得之缓其寒”。

这就是“能缓急”,即缓和药性之烈。

为什么需要甘草来转化?药性太烈,则易成对抗之势。

只有转化到温厚之处,才能在不经意间就将偏枯之处调整过来。

如同对待犯错误的孩子,斥骂有可能会造成逆反心理,温和的教导有时更有利于改正错误。

同样还是那些道理,换一个方式说,效果就完全不一样。

同理,在中药中,甘草作用之一是缓和药性。

甘草的另一个作用是“协和诸药,使之不争”。

如同一个团队,各人单打独斗,终究不能发挥到最大效应,甚至相互妨碍;每个人各发挥所长,配合得当,就形成了合力。

再往深里想一想,一个团体之中,谁有能力起到调和作用?必定是领导。

所以土是天然的君王之象,这也是中国古代帝王选择以黄为正色的原因所在。

从土为君象,也可以由此推知作为一个成熟政府的基本职能,不是一天到晚想着干点什么业绩,更重要的是调和作用。

调和什么?民族与社会团体之间的矛盾,社会发展之阻碍,民心所向之症结…诸如此类社会不调和之处。

再想得远一点,自然界与黄金差不多的贵金属众多,为什么世界各个不同的民族,皆不约而同地选择黄金为价值的主要载体?我看与黄金得其正色有关。

中国经典⼴东汤-常⽤煲汤中药材的性味中国经典⼴东汤-常⽤煲湯中藥材的性味何謂藥材的性味⾷物有四性五味中医详解不同属性⾷物各⾃功效核⼼提⽰:《神农本草经》记载:“疗寒以热药,疗热以寒药”。

⾷物五味,是指⾷物具有酸、⾟、苦、⽢、咸五味。

⾷物有寒、凉、温、热等四个属性,⼈们可利⽤⾷物性味来调整⼈体⽓⾎阴阳,中医理论称之为“四⽓”或“四性”,介于寒凉和温热性质⾷物之间为平性⾷物。

⾷物属性不同,⾷⽤时间有所不同1、性平的⾷物四季都可⾷⽤。

2、性温的⾷物除夏季适当少⾷⽤外,其他季节都可⾷⽤。

3、性凉的⾷物夏季可常⾷⽤,其他季节⾷⽤须配合性温的⾷物⼀起吃。

4、性寒的⾷物尽量少吃,如⾷⽤必须加辣椒、花椒、⽣姜等性温热的⾷物。

平性⾷物:具有健脾、补益等祛病养⽣功效。

常见⾷物有粳⽶、⽟⽶、芝⿇、黄⾖、⿊⾖、⽜奶、红萝⼘、⽩菜、芋头、枸杞等。

温热⾷物:具有祛寒、温中、补虚等祛病保健养⽣功效。

温性⾷物有糯⽶、核桃、⽺⾁、虾、⽊⽠、荔枝、红枣、栗⼦、龙眼、洋葱、姜、何⾸乌等。

热性⾷物有辣椒、胡椒等。

寒凉⾷物:具有清热泻⽕,解毒养阴等祛病保健养⽣功效。

寒性⾷物有西⽠、苦⽠、冬⽠、⾹蕉、紫菜、海带、柿⼦、蟹等。

凉性⾷物有黄⽠、⽩萝⼘、芹菜、茄⼦、绿⾖、⾖腐、梨、枇杷、菊花、鸭⾁等。

⾟味⾷物:具有发散、⾏⽓、活⾎等祛病保健养⽣功效。

常见⾷物有姜、⼤蒜、⽩萝⼘、陈⽪、佛⼿、胡椒、辣椒、⾲菜、酒等。

酸味⾷物:具有收敛、固涩等保健养⽣功效。

常见⾷物有番茄、⽊⽠、醋、⾚⼩⾖、柠檬等。

苦味⾷物:具有清⼼泻⽕、消暑祛湿等保健养⽣功效。

常见⾷物有苦⽠、⽩果、桃仁、荷叶、茶叶等。

⽢味⾷物:具有温中补虚、缓解疼痛、润燥等保健养⽣功效。

常见⾷物有⼭药、⽩糖、冰糖、蜂蜜、红枣、葡萄及动物的⾁和内脏。

咸味⾷物:作⽤是软和补,具有软坚散结、补肾益精等保健养⽣功铲。

常见⾷物有盐、海产品、动物肾脏等。

陈⽪【别名】橘⽪、贵⽼、红⽪、黄橘⽪、⼴橘⽪、新会⽪、柑⽪、⼴陈⽪。

如何辨别中药材的药味了解其属性与功效中药是中国传统的珍贵宝藏之一,拥有丰富的药材资源和博大精深的药理知识。

辨别中药材的药味,并了解其属性与功效,是学习中药的重要一环。

本文将介绍几种常见的辨别中药材药味的方法,并解释了药味与药材属性以及功效之间的关系。

一、颜色和形态颜色和形态是辨别中药材药味的基本标志。

中药的本质呈现在形态和色泽中,形态包括大小、形状、质地、内部结构等特征,而色泽则反映了中药的性质和功效。

例如,黄柏呈现出黄色,味道苦寒,有清热燥湿的功效;黄连呈现出黄色,味道苦寒,有清热解毒的功效。

通过观察颜色和形态的差异,我们可以初步了解中药材的属性与功效。

二、气味气味是辨别中药材药味的重要指标之一。

不同的中药材具有不同的气味,这是由于其内含的有效成分和挥发油的不同。

例如,干姜具有辛辣的气味,具有温阳散寒的功效;陈皮具有酸香的气味,具有理气止呕的功效。

通过嗅闻气味,我们可以初步判断中药材的功效与用途。

三、口感口感也是辨别中药材药味的一种方法。

不同的中药材有不同的口感特点,如苦、辣、酸、甘等。

例如,黄芩味道极苦,具有清热解毒的功效;甘草味甜,具有调和药性的功效。

通过尝试中药材的口感,我们可以初步了解中药材的属性与功效。

四、煎煮时的香味煎煮中药材时,药材会释放出特殊的香味。

这种香味是由有效成分的挥发所产生的。

例如,熏衣草呈现出紫色,具有镇静和安神的功效;当归呈现出红色,具有补血活血的功效。

通过闻取中药材煎煮时的香味,我们可以进一步了解中药材的属性与功效。

五、科学分析科学分析是辨别中药材药味的高级方法,它通过现代科学手段来分析中药材的成分,进而了解其属性与功效。

例如,通过质谱分析,科学家发现枸杞的主要成分是多糖和胡萝卜素,这些有效成分赋予了枸杞补肾养肝、明目等功效。

通过科学分析手段,我们可以更准确地了解中药材的属性、成分以及相应的功效。

综上所述,辨别中药材的药味并了解其属性与功效是学习中药的关键环节。

通过观察药材的颜色和形态、嗅闻气味、品尝口感、闻取煎煮时的香味以及科学分析等方法,我们可以初步了解中药材的属性与功效。

中药材术语

中药材术语是指在中医药学中使用的专业术语,用于描述中药材的特征、功效、用法等。

以下是一些常见的中药材术语:

1. 阴阳平衡:中医理论中,阴阳是指表达事物相对而言的两种属性。

阴阳平衡是指人体内阴阳两方面的力量平衡,身体才能保持健康。

2. 寒热性:中药材的温度特性。

寒性药物有降温、清热作用,适用于热病和热性疾病;热性药物具有温补、散寒作用,适用于寒性疾病。

3. 归经:指中药材所归属的经络系统。

根据中医理论将中药材归纳到具有一定治疗相关疾病的经络系统,来进行药物选择。

4. 功效:中药材的作用效果。

例如,清热解毒、补益气血、活血化瘀等。

5. 用法:中药材的使用方法。

例如,煎汤、煮酒、泡水、捣敷等。

6. 主治:中药材的主要治疗适应症。

例如,用以治疗感冒、神经衰弱、糖尿病等。

7. 主要成分:中药材中具有药效的主要化学成分。

例如,黄酮类、生物碱类、多糖类等。

8. 产地:中药材产生的地区。

中药材的产地不同,质量和功效也可能有所差异。

9. 药性:中药材所具有的特性和性质。

例如,苦寒、甘温、辛凉等。

10. 毒性:中药材在一定情况下具有的毒性反应。

中药材使用时需要在医生的指导下控制剂量和使用方法,以避免毒性反应。

摘要:中药理论的核心是药性理论。

“四气”、“五味”是中药药性理论的核心内容之一。

气与味从不同层面描述了中药的基本性质和特征,对于认识中药的共性和个性,以及指导临床运用都有实际意义。

“四气”即是指药物的寒、热、温、凉4 种药性;“五味”是指药物具有辛、甘、酸、苦、咸5 种不同的味道。

“四气”、“五味”之说始见于《神农本草经》,“药有酸、咸、甘、苦、辛五味,又有寒、热、温、凉四气”。

“四气”中温热与寒凉属于两类不同的性质,温热属阳,寒凉属阴,温为次热,凉为次寒;有些药物还常标以大热、大寒、微温、微寒的区别。

可见,中药“四气”有程度的不同。

另外,还有一些所谓“平性”药,即“中和之性”。

平性为气之最和缓者,其实是寒热之性不显,实际也有偏温偏凉的不同,其性平是相对而言,仍未超出四性的范围。

“五味”不仅是药物味道的反映,更重要的是对药物作用的概括。

临床实践表明,药物的味与功效有着一定的内在联系,味同的药物,其作用也相或有相同之处。

关键词:中药药性;四性;五味1 “四气”作用的传统认识中医学认为,疾病的发生是人体由于某种因素导致阴阳失衡,从而出现阴阳偏盛偏衰的结果。

《素问·调经论》云:“阳虚则外寒,阴虚则内热,阳盛则外热,阴盛则内寒……阳盛则热,阴盛则寒。

”说明寒和热的病证,是阴阳失衡在病理上的主要反映;而药性的确定则是以用药反应为依据,《神农本草经百种录》云:“入口则知其味,入腹则知其性。

”药物的“性寒”是由其对热证有效而总结归纳确定的,如黄连、黄芩、板蓝根等;反之,药物的“性热”是由其对寒证有效而总结归纳确定的,故热性药适用于寒症,如附子、干姜等。

这些为临床利用药物的寒、热、温、凉之偏性以纠正疾病的寒热,调整人体的阴阳偏胜,使之恢复平衡提供了依据,即《神农本草经》所谓“疗寒以热药,疗热以寒凉”,以及《素问》“寒者热之,热者寒之”的治则。

寒属阴,寒性药物具有清热泻火、清热解毒、清热燥湿、清热凉血等功能。

中药材的概念

中药材是一种来自植物、动物、矿物等自然资源的材料,具有中医药学特征,通常是由中医上百种金、木、水、火、土五行不同属性的物质组合而成。

它是中医治疗的重要组成部分,包括:草本、木本、动物、矿物等四大类,有时还包括香料、调味、添加剂等。

中药材是中华民族千百年来积累并传承下来的珍贵资源,广泛应用于保健、治疗、调养等方面。

在中医药中,认为中药材的药效来自于其所含的多种活性成分,而不是单一成分,因此需要以整体药理观念进行研究、评价和使用。

苍术:性味归经:辛、苦,温。

归脾、胃、肝经。

功能主治:燥湿健脾,祛风散寒,明目。

用于脘腹胀满,泄泻水肿,脚气痿躄,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲

白术:苦、甘、温,归脾、胃经。

健脾益气,燥湿利水。

治脾虚食少,腹胀泄泻,水肿,表虚自汗

葡萄釉:有助于消散瘀血。

肉桂:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。

迷迭香:消除胃胀气、增强记忆力、提神醒恼、减轻头痛症状、改善脱发的现像

黄柏:清热解毒药;清热燥湿药

牛膝:腰膝酸痛;下肢痿软;血滞经闭;痛经;产后血瘀腹痛;徵瘕;胞衣不下;热淋;血淋;跌打损伤;痈肿恶疮;咽喉肿痛。