地面气象观测——云

- 格式:ppt

- 大小:4.17 MB

- 文档页数:103

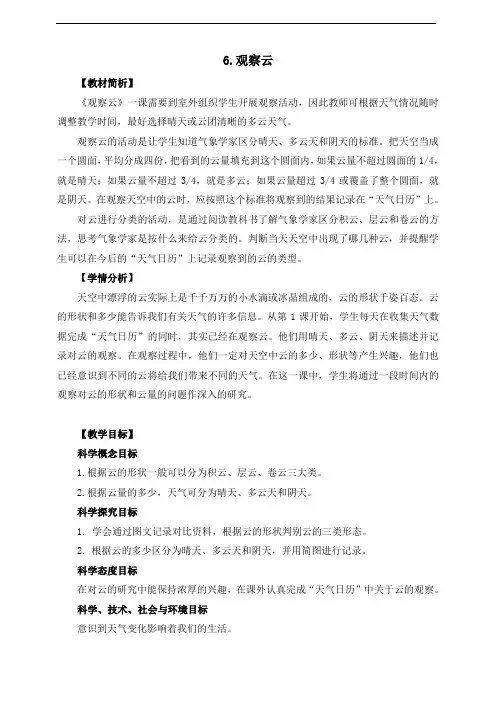

6.观察云【教材简析】《观察云》一课需要到室外组织学生开展观察活动,因此教师可根据天气情况随时调整教学时间,最好选择晴天或云团清晰的多云天气。

观察云的活动是让学生知道气象学家区分晴天、多云天和阴天的标准。

把天空当成一个圆面,平均分成四份,把看到的云量填充到这个圆面内,如果云量不超过圆面的1/4,就是晴天;如果云量不超过3/4,就是多云;如果云量超过3/4或覆盖了整个圆面,就是阴天。

在观察天空中的云时,应按照这个标准将观察到的结果记录在“天气日历”上。

对云进行分类的活动,是通过阅读教科书了解气象学家区分积云、层云和卷云的方法,思考气象学家是按什么来给云分类的。

判断当天天空中出现了哪几种云,并提醒学生可以在今后的“天气日历”上记录观察到的云的类型。

【学情分析】天空中漂浮的云实际上是千千万万的小水滴或冰晶组成的,云的形状千姿百态。

云的形状和多少能告诉我们有关天气的许多信息。

从第1课开始,学生每天在收集天气数据完成“天气日历”的同时,其实已经在观察云。

他们用晴天、多云、阴天来描述并记录对云的观察。

在观察过程中,他们一定对天空中云的多少、形状等产生兴趣,他们也已经意识到不同的云将给我们带来不同的天气。

在这一课中,学生将通过一段时间内的观察对云的形状和云量的问题作深入的研究。

【教学目标】科学概念目标1.根据云的形状一般可以分为积云、层云、卷云三大类。

2.根据云量的多少,天气可分为晴天、多云天和阴天。

科学探究目标1. 学会通过图文记录对比资料,根据云的形状判别云的三类形态。

2.根据云的多少区分为晴天、多云天和阴天,并用简图进行记录。

科学态度目标在对云的研究中能保持浓厚的兴趣,在课外认真完成“天气日历”中关于云的观察。

科学、技术、社会与环境目标意识到天气变化影响着我们的生活。

【教学重难点】重点:根据云量的多少,天气可分为晴天、多云和阴天。

难点:根据云的形状判别云的三类形态。

【教学准备】教师:选择有云的天气上课;多媒体课件,准备各种云的图片和视频。

云云是悬浮在大气中的小水滴、过冷水滴、冰晶或它们的混合物组成的可见聚合体;有时也包含一些较大的雨滴、冰粒和雪晶。

其底部不接触地面。

云的观测主要包括:判定云状、估计云量、测定云高和选定云码。

云的观测应尽量选择在能看到全部天空及地平线的开阔地点或平台进行,云的观测应注意它的连续演变。

观测时,如阳光较强,须戴黑色(或暗色)眼镜。

按云的外形特征、结构特点和云底高度,将云分为三族,十属,二十九类云量是指云遮蔽天空视野的成数。

估计云量的地点应尽可能见到全部天空,当天空部分为障碍物(如山、房屋等)所遮蔽时,云量应从未被遮蔽的天空部分中估计;如果一部分天空为降水所遮蔽,这部分天空应作为被产生降水的云所遮蔽来看待。

云量观测包括总云量、低云量。

总云量是指观测时天空被所有的云遮蔽的总成数,低云量是指天空被低云族的云总云量的记录全天无云,总云量记0;天空完全为云所遮蔽,记10;天空完全为云所遮蔽,但只要从云隙中可见青天,则记10—;云占全天十分之一,总云量记1;云占全天十分之二,总云量记2,其余依次类推。

天空有少许云,其量不到天空的十分之零点五时,总云量记0。

低云量的记录低云量的记录方法,与总云量同。

云高指云底距测站的垂直距离,以米(m)为单位,记录取整数云幕球测云高激光测云仪测云高云幕灯测云高人工观测能见度,一般指有效水平能见度。

有效水平能见度是指四周视野中二分之一以上的范围能看到的目标物的最大水平距离。

天气现象是指发生在大气中、地面上的一些物理现象。

它包括降水现象、地面凝结现象、视程障碍现象、雷电现象和其他现象等,这些现象都是在一定的天气条件下产生的。

气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。

气压以百帕(hPa)为单位,取1位小数。

空气温度(简称气温,下同)是表示空气冷热程度的物理量。

空气湿度(简称湿度,下同)是表示空气中的水汽含量和潮湿程度的物理量。

地面观测中测定的是离地面1.50米高度处的气温和湿度。

浅谈CB云的观测和记录处理作者:廖桂芬王方日张纯静王长江常志霞来源:《农村实用科技信息》2010年第09期摘要:通过对积雨云的观测和记录处理方面的经验进行总结,以供借鉴和参考,提高目测水平。

关键词:积雨云观测记录处理CB云是地面气象观测中常见的云类,一年四季均可能出现,尤其是在春夏之交或局地对流较强的时候,CB云的出现常伴随产生大风、冰雹、飑线、龙卷等强对流天气,对人民群众生命财产尤其是航空飞行造成较大的威胁。

因此,及时、准确的判断、观测和记录积雨云,及时发出航危报就显得非常重要。

以下是笔者总结出的几点体会。

1 不同天气状况CB云的判断及观测1.1 局地热力对流产生的CB云的观测这种类型的CB云比较容易识别,一般以单体云为主,常出现在测站或视野范围内的远山或天边,云体高耸、臃肿,顶部呈砧状或马鬃状,并朝一个方向伸展,底部较平或不见底部。

此种CB 云出现的时间比较短促,通过连续观测,有时可见比较明显的积云形成过程,即由淡积云—浓积云—(秃积雨云)—鬃积雨云。

远处的CB云,其云体的颜色呈上白、中灰、下黑色;本站上空出现的CB云,只见云的底部,颜色比较阴暗,其下还有一些碎云(FC或FN),可能伴随有雷暴、闪电、阵雨。

夏季出现的CB云能量强大时易出现冰雹(云体中下部呈橘红色),但产生的强对流性天气对本地影响时间不长,之后便消散或是平衍为积云性云层或其它云层。

若CB云由远处移来,测站可先观测到白色丝缕结构的砧状或马鬃状的连续卷云,并朝同一方向推进,随着云的移动,云层会逐渐增厚,颜色变暗,当母体移到本站,可见云底部阴暗混乱,呈悬球状,并伴有雷电出现。

孤立的CB云方位的判别比较容易,在白天可根据视线中云体的所在的位置和雷声、闪电的方位来判别,其云的顶部的伸展方向大体上能反映出CB云的移动方向;在夜间可根据雷声、闪电所在的方位来判别。

因为CB云的边缘常产生强烈的下沉气流,也可以根据风向标来判别CB 云的移动方向。

ICS N备案号:QX地面气象观测规范第17部分:自动气象观测系统Specifications for Surface Meteorological Observation Part17:Automatic Meteorological Observing System(草案稿)中国气象局 发布目次前言................................................................................. II 引言................................................................................ III1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 结构及工作原理 (2)4.1体系结构 (2)4.2工作原理 (2)4.3主要功能 (3)5 硬件 (3)5.1传感器 (3)5.2数据采集器 (3)5.3电源 (4)5.4通信接口 (4)5.5外围设备 (4)6 系统软件 (4)6.1采集软件 (4)6.2业务软件 (4)7 采样和算法 (4)7.1采样 (5)7.2算法 (5)8 安装 (5)8.1基本要求 (5)8.2传感器的安装 (6)8.3电缆的安装与连接 (6)8.4采集器、电源、计算机与打印机等的安装 (6)8.5避雷装置 (6)8.6软件安装 (6)9 日常工作 (6)10 维护 (6)图1 自动气象观测系统结构图 (2)表1 每小时正点观测数据 (3)前言QX/TXXXX—2005《地面气象观测规范》分为二十二个部分:——第1部分:总则——第2部分:云——第3部分:能见度——第4部分:天气现象——第5部分:气压——第6部分:空气温度和湿度——第7部分:风向和风速——第8部分:降水——第9部分:雪深与雪压——第10部分:蒸发——第11部分:辐射——第12部分:日照——第13部分:地温——第14部分:冻土——第15部分:电线积冰——第16部分:地面状态——第17部分:自动气象观测系统——第18部分:月报表处理和编制——第19部分:辐射报表处理和编制——第20部分:年报表处理和编制——第21部分:缺测记录的处理和不完整记录的统计——第22部分:观测记录质量控制本部分为QX/TXXXX—2005的第17部分。

第十五章卫星云图的基本知识第一节极地轨道气象卫星与静止气象卫星一、气象卫星的概况按照气象卫星的轨道倾角可以将卫星轨道分为前进轨道、后退轨道、赤道轨道和极地轨道四种。

极地轨道气象卫星是指太阳同步极地轨道气象卫星,卫星的轨道平面与太阳始终保持固定的取向。

它绕地球极地轨道运行而与太阳同步,运行高度一般在1000千米左右,运行周期约两小时。

由于太阳同步卫星的轨道近于圆形,轨道的预告、资料的接收定位处理十分方便;太阳同步轨道卫星可以观测全球,尤其是可以观测到极地地区;在观测时有合适的照明,可以得到稳定的太阳能,保障卫星正常工作。

虽然太阳同步卫星可以获取全球资料,但是时间分辨率低;相临两条轨道的观测资料不是同一时刻的,需要进行同化。

静止气象卫星是指地球同步轨道气象卫星。

它在地球赤道上空静止轨道运行,与地球处于相对静止状态。

静止气象卫星的高度高,视野广阔,运行高度约35860千米,每隔30分钟或1小时,就可对大气层完成一次近1亿7千万平方千米面积的观测;可以监视天气云系的连续变化,特别是生命史短、变化快的中小尺度灾害性天气系统。

静止气象卫星的缺点是不能观测南北极区,同时对卫星观测仪器的要求高。

1988年9月7日我国发射了第一颗近极地太阳同步轨道气象卫星,命名为FY-1A。

2002年5月15日发射了第四颗近极地太阳同步轨道卫星,命名为FY-1D。

1997年6月10日我国发射了第一颗静止气象卫星,命名为FY-2A。

2004年10月19日,我国成功发射了第三颗静止气象卫星,命名为FY-2C。

二、卫星探测的特点(一)气象卫星在固定轨道上对地球大气进行观测气象卫星一旦进入轨道,便只能在固定的轨道上观测地球大气。

当卫星选用一定的轨道,则观测范围和区域就一定,所以对于一定的观测目的,轨道的选择是十分重要的。

(二)气象卫星可实现全球和大范围观测气象卫星在离地面几百千米到几万千米的宇宙空间,它不受国界和地理条件的限制,可对地球大气进行大范围的观测。

《地面气象观测规范》试题及答案1、地面气象观测获取的资料必须具有代表性、准确性、比较性。

2、观测程序的具体安排,台站可根据观测项目的多少和观测时的天气状况确定,但气压观测时间应尽量接近正点,全站的观测程序必须统一,并且尽量少变动3、值班员每天19时正点检查屏幕显示的采集器时钟,当与电台报时的北京时相差大于30 秒时,在正点后按自动气象站操作手册规定的操作方法调整采集器的内部时钟。

4、场地应平整,保持有均匀草层(不长草的地区例外),草高不能超过20厘米。

对草层的养护,不能对观测记录造成影响。

场内不准种植作物。

5、为保持观测场地自然状态,场内铺设0.3-0.5米宽的小路(不用沥青铺面),只准在小路上行走。

有积雪时,除小路上的积雪可以清除外,应保护场地积雪的自然状态。

6、各仪器设施东西排列成行,南北布设成列,相互间东西间隔不小于4米,南北间隔不小于3米,仪器距观测场边缘护栏不小于3米。

7、为取得全年完整的观测资料,在旧站址的观测记录应持续到12月31日,新站址的正式观测记录应从1月1日开始。

8、凡新旧两地水平距离超过2000米、或海拔高度差在100米以上、或地形环境有明显差异者,迁站时须在新旧站址同时进行对比观测。

9、对比观测项目为:气温(包括最高、最低)、湿度、风向、风速、深层地温(无深层地温观测任务的站不需进行)。

10、当人工观测改为自动观测或换用不同技术特性的仪器进行观测时,为了解取得的资料序列的非均一性,必须进行平行观测。

当人工观测改为自动观测时,平行观测期限至少为2年。

当换用不同技术特性的仪器时,平行观测期限至少不得少于3个月。

11、按云的外形特征、结构特点和云底高度,将云分为三族,十属,二十九类。

12、积雨云常产生雷暴、阵雨(雪),或有雨(雪)旛下垂。

有时产生飑或降冰雹。

云底偶有龙卷产生。

13、层积云除直接生成外,也可由高积云、层云、雨层云演变而来,或由积云、积雨云扩展或平衍而成。

14、层云除直接生成外,也可由雾层缓慢抬升或由层积云演变而来。

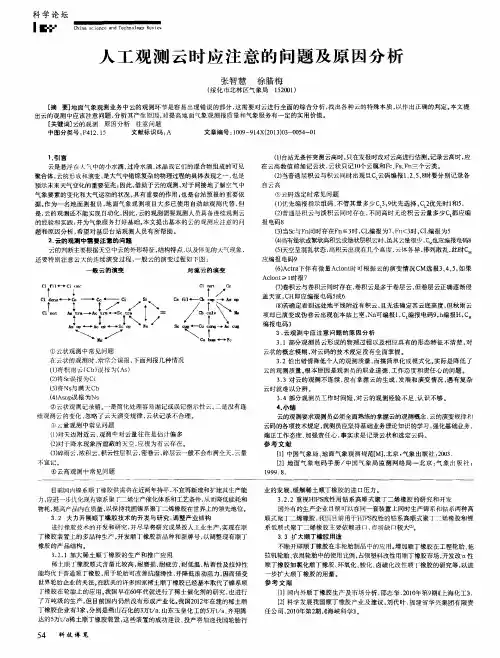

2008年第2期青海气象云的几点观测经验赵建秀(海东地区气象台 平安 810600)1 透光和蔽光云的云量记录在日常观测工作中,常常有个误区,就是:蔽光云的云量必须记成10成,透光的云量不能记成10成。

以Actr a云为例:《地面气象观测规范》对其描述为“云缝可见蓝天,即使没有云缝,云层薄的部分也比较明亮。

”故只要观测到全天的高积云,且可看到蓝天,云块衔接部分比较明亮,就可以记录102成的透光Ac tra。

而实际工作中有时高积云没有布满全天,但覆盖天空部分云块比较厚,个体密集且不透光,这时观测就可按可见云量记为A c op。

有时Acop 和Ac tr a同时存在,观测时应按照云量所占天空的多少为序同时记录,以上观点同样适用于Sc tra和Scop。

在实际观测工作中云状和云量的记录要根据实际情况记录,能尽量反映当时天空云的实际情况。

2 层状云的记录在观测中也常常遇到识别层状云时以日光能否透过来判断是透光还是蔽光,通常有这样的错误观点:完全依据透过云层是否可见日月来判断A s的透蔽;以绕日月周围是否有晕来断定C s的记录;出现层状云时云量必须记10成。

就Astra为例,《地面气象观测规范》中对其描述为:云层较厚,且厚度变化大,厚的部分隔着云层看不见日月,薄的部分比较明亮一些。

但在实际当中,还存在这样一种情况, A s在发展过程中,云层厚度不均匀。

假如日月正处在云层较薄的部分,而其它大部分天空云层较厚时,就有可能透过云层可见日月,在这种情况下,只记透光A str a显然不合适。

而以对A s的透蔽进行判断时,应结合当时天气,云层是否均匀及厚薄部分占天空的多少来进行判断记录。

从理论上来讲,薄的A s 出现降水时,测站上空一般为,也就是说该降水为所降。

当厚薄不均匀的没有布满全天时,很容易与云混淆,这时要注意区分云底的条纹,纤缕结构等来判断是块状结构还是层状结构,如果块状结构不明显,则应记录A s,云量按所占天空的成数记录,但在本站上空,因地处青藏高原高寒地带,C s和C i有时也能产生降水,尤其降雪为多见,应注意判断记录。