古代汉语的声母系统

- 格式:ppt

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:12

古音节声母分类古音节声母分类指的是古汉语中的声母的分类,古汉语是汉语语系中的一种语言形式,它具有自己的语音系统。

声母是汉语中的一个重要语音成分,它决定了词汇的发音和音节的结构。

古音节声母分类主要是根据古代文献和研究成果进行的分类,以便于对古汉语的语音系统进行系统化的研究和分析。

古音节声母的分类可以从不同的角度进行,包括按照发音部位、声带振动情况、气流的情况等。

下面我们将从这些角度出发,对古音节声母进行分类和讨论。

一、按发音部位分类1.唇音唇音是通过上唇和下唇相互接触、或者与下齿接触而产生的音。

古代的唇音包括bilabials(双唇音)和labiodentals(唇齿音),这些音的发音部位都与唇有关。

2.齿音齿音是通过舌尖或舌面与上齿或下齿相接触,或者使舌面紧贴牙龈而产生的音。

古代的齿音包括dentals(齿音)和alveolars(腭齿音),这些音的发音部位都与齿有关。

3.舌音舌音是通过舌尖或舌面与上颚、软颚或喉腔相接触而产生的音。

古代的舌音包括alveopalatals(腭舌音)、retroflexes(卷舌音)和velars(软腭音),这些音的发音部位都与舌有关。

4.喉音喉音是通过声带振动或者声门的开合而产生的音。

古代的喉音包括glottals(声门音)和epiglottals(会厌音),这些音的发音部位都与喉腔有关。

二、按声带振动情况分类1.清音清音是指声带在发音时完全振动的音。

2.浊音浊音是指声带在发音时不完全振动或者不振动的音。

三、按气流的情况分类1.锐音锐音是指发音时气流经过声带而产生的音。

2.浑音浑音是指发音时气流经过声带而不产生音。

以上是古音节声母的分类,通过对古音节声母的分类,我们可以更好地理解古代汉语的音节系统,从而更好地理解古代文献和古代汉语的语音特点。

同时,对古音节声母的分类也为研究古代汉语语音发展和变化提供了重要的参考依据。

古代汉语36个字母古代汉语36个字母,又称“三十六字母”,是我国古代音韵学中的一种字母体系。

这套字母体系在我国古代的语音学、音韵学研究中具有重要地位。

古代汉语36个字母包括了声母、韵母和声调,它们共同构成了古代汉语的发音系统。

首先,我们来了解古代汉语36个字母的分类。

1.声母:古代汉语的声母共有24个,分为清浊音、塞擦音、鼻音等几大类。

这些声母在古代汉语中的发音与现代汉语有一定差异,但仍有许多相似之处。

2.韵母:古代汉语的韵母共有15个,包括单元音、复合元音和鼻音韵母等。

这些韵母在古代汉语发音中起着重要的作用,构成了丰富的韵律美感。

3.声调:古代汉语的声调共有四类,即平声、仄声、上声和去声。

声调是古代汉语发音的重要特点,对于词语的辨义具有关键作用。

接下来,我们来探讨古代汉语36个字母的发音特点。

古代汉语36个字母的发音特点主要表现在以下几个方面:1.发音部位:古代汉语发音部位较为靠前,与现代汉语相比,有些声母和韵母的发音部位有所不同。

2.发音方式:古代汉语的发音方式较为复杂,包括浊音、清音、塞擦音、鼻音等,这些发音方式在现代汉语中仍有保留。

3.声调规律:古代汉语的声调规律较为固定,四声八调的组合形成了丰富的音韵变化。

通过声调的区分,古代汉语能够表达更加细腻的含义。

古代汉语36个字母在现代汉语中的应用十分广泛。

我们可以从古籍、诗词、成语等方面看到它们的影子。

学习古代汉语36个字母,不仅有助于我们了解古代音韵学知识,还能够提高我们对现代汉语的认识。

总之,古代汉语36个字母是古代音韵学的重要组成部分,它们构成了古代汉语的发音体系。

通过学习古代汉语36个字母,我们可以更好地了解古代汉语的发音特点,丰富我们的语言知识。

同时,古代汉语36个字母在现代汉语中的应用,也使得它们具有很高的实用价值。

上古声母研究的五个重要结论上古声母研究是语言学领域的重要研究分支之一,通过对古代汉语文字和历史文献的分析和比较,揭示了上古汉语中的声母系统,并得出了一些重要结论。

以下是上古声母研究的五个重要结论。

1.上古汉语的声母数量较少:上古汉语的声母系统相对简单,其声母数量较现代汉语要少。

根据文献记载和对古代汉字的分析,确定了上古汉语中的声母为十个,分别是:b、p、m、d、t、n、l、g、k、h。

这些声母中有的是浊音,有的是清音,形成了上古汉语的声母系统。

2.上古汉语声母存在一定的声调关系:声调是构成语言的重要元素之一。

对上古汉语声母的研究发现,不同的声母会对语音的声调产生一定的影响。

比如,“b”、“p”、“m”这组三个声母对应的字在上古汉语中具有同一声调,被称为阴平声。

而“d”、“t”、“n”、“l”这组四个声母对应的字则具有另一种声调,被称为阳平声。

这种声调关系对于研究上古汉语的词汇和语音演变具有重要意义。

3.上古汉语声母演变与其他语言的关系:上古汉语的声母演变过程中受到了其他语言的影响。

研究发现,上古汉语中的某些声母在后来的历史演变过程中发生了改变,与其他语言的声母存在一定的共通性。

比如,“b”、“p”、“m”这一组声母后来演变为了现代汉语中的“f”、“p”、“m”,而同样的演变过程也出现在一些其他汉藏语族的语言中,表明上古汉语与这些语言存在一定的联系。

4.上古汉语声母的变异和重组:上古汉语声母的研究还揭示了一些声母的变异和重组现象。

例如,“g”和“k”这两个声母在某些情况下可以互换使用,形成了相应的音变规律。

此外,“h”声母在上古汉语中还有一种辅音变体“x”的存在,这种变体后来演变为了现代汉语中的“h”,也表明上古汉语中的声母存在一定的变异和重组。

5.上古汉语声母与韵母的关系:声母和韵母是构成音节的两个重要组成部分,它们之间存在一定的配合关系。

研究发现,上古汉语中的声母和韵母之间具有一些特定的规律。

古音节声母分类古音指的是古汉语的音韵系统,其声母分类可根据声母的不同特点进行划分。

下面是古音节声母分类的相关参考内容:一、浊辅音与清辅音相对应:古音中,浊辅音与清辅音常常是相对应的。

具体包括以下几组声母:1. 心音(浊)和心音(清):浊心音包括b, d, g;清心音包括p, t, k。

参考内容:在《说文解字》中关于这些声母的注解,以及《广韵》等古代韵书的声母介绍。

2. 腭音(浊)和腭音(清):浊腭音包括j;清腭音包括q, xi, ge。

参考内容:关于这些声母的字形和声韵规律的论述,如在《字说》等书中可以找到相关内容。

二、齿音与龈音相对应:在古音中,齿音和龈音常常是相对应的。

具体包括以下几组声母:1. 前齿音(齿龈音)和后齿音:前齿音包括z, c, s;后齿音包括zh, ch, sh, r。

参考内容:在古代韵书中,对前齿音和后齿音的描述和韵图图解,以及相关字汇的注解解释。

三、唇音与鼻音相对应:在古音中,唇音和鼻音常常是相对应的。

具体包括以下几组声母:1. 唇音(p, m)和鼻音(m):唇音m和鼻音m皆为唇鼻音,由于m是双唇音,因此也归入唇音的范畴。

参考内容:在古代语料中,对这些声母的韵图分布规律及其语音演变历程的论述。

四、舌尖浊辅音与舌尖清辅音相对应:古音中,舌尖浊辅音和舌尖清辅音也常常是相对应的。

具体包括以下几组声母:1. 舌尖浊辅音(d)和舌尖清辅音(t):在一些声母的演变中,舌尖浊辅音(d)与舌尖清辅音(t)具有对立关系。

参考内容:古代韵书对这些声母的韵图规律及其音韵演变的相关论述。

以上是关于古音节声母分类的相关参考内容,通过研究古代文献、古代韵书以及相关学术论著可以了解古音声母分类的具体内容和相关特点。

古代汉语的语言特点与演变古代汉语是指汉语历史上从秦朝至明朝时期的语言形态。

古汉语的语言特点和演变非常复杂,而随着不同历史时期的变迁,汉语逐渐形成了与现代汉语不同的语言形态。

在本文中,我们将对古代汉语的语言特点与演变进行探讨。

一、语音古代汉语的语音系统较为简单,主要由声母、韵母、声调组成。

古代汉语中存在六个声调,在唐宋时期日渐趋于四声。

而到了明清时期,则逐渐出现了拼音与注音符号的使用,也逐渐发展出现代汉语的声调系统。

二、词汇古代汉语主要的语言特点在于其词汇的繁多和发展。

古代汉语的发展历程中,经过了多个时期的变革,这些变革给汉语词汇带来了多样化和丰富性。

同时,古代汉语中的字、词的发音和用法也随着时间而发生了很大的变化。

在汉语的古代阶段,汉字的创造热潮空前高涨。

古代汉字大量产生,而且在后期出现了繁体字和简化字,这些均使古代汉语的词汇更加复杂和丰富。

通过对先秦两汉时期和唐宋时期的文献进行研究,我们可以发现,在古代汉语的语言形态和词汇使用上,存在着较为明显的区别。

三、句法古代汉语的句法和现代汉语有所不同,尤其是在语序和修饰手段上的差异很大。

在古代汉语中,句法结构相对简单,但却充满着古风古韵和诗意。

由于古代汉语的词汇与构造方式较为特别,其句法表达方式也常常显得与现代汉语截然不同。

四、文学古代汉语是中国古代文学的重要基础。

从古早的诗经、楚辞到唐宋诗词与经典小说,这些文学作品都注重体现古代汉语的语言特点和演变。

在古代小说、诗歌、文献中,我们可以看到古代汉语形态的演变,并且在演变的同时,古代汉语本身也反映了不同历史阶段的文化和意识形态。

总结综合来看,古代汉语的语言特点与演变是非常复杂和多样化的。

从语音、词汇、句法到文学,都表现出了其丰富和多样性。

通过对古代汉语的研究,我们可以更好地理解汉语的演变历程和文化传承。

虽然现代汉语已经与古代汉语有较大差异,但通过了解古汉语的语言特点和演变,我们可以对于它的文化内涵有更为深入的认识。

古代汉语三十六字母

古代汉语三十六字母,也称为古代汉字音节表,是中国古代汉字音节的分类系统。

这个系统由中国古代学者整理而成,包含了三十六个基本音节。

古代汉语三十六字母的起源可以追溯到汉代,当时的学者开始研究汉字音节的分类和规律。

这项工作一直延续到唐代,唐代学者徐铉在《字音指掌》一书中首次提出了三十六字母的分类系统。

这个系统后来得到了广泛的应用,成为了古代汉语音韵学的基础。

三十六字母的分类是根据古代汉字的音节特点进行的。

这些音节包括声母、韵母和声调三个方面。

声母是指汉字音节的起始辅音,韵母是指汉字音节的元音和韵尾,声调是指汉字音节的音调高低。

在古代汉语中,声母、韵母和声调的组合形式多种多样,共有三十六种。

古代汉语三十六字母是一种非常有用的工具,它可以帮助人们学习和理解古代汉字的音韵规律。

通过学习三十六字母,人们可以了解到古代汉语中的不同音节组合方式,进而推测出古代汉字的真实读音。

这对于研究古代文献、历史和文化都具有重要的意义。

随着时间的推移,三十六字母的使用逐渐减少,取而代之的是更加

精确的音韵学方法。

然而,三十六字母仍然是汉字音韵学的重要基础,它为研究古代汉语提供了一个有力的工具。

同时,三十六字母也成为了汉字拼音系统的一部分,为汉字的音节表示提供了便利。

总之,古代汉语三十六字母是一种重要的分类系统,它帮助人们理解古代汉字的音韵规律,为研究古代文献和历史提供了重要的参考。

同时,它也是汉字拼音系统的基础之一,对于汉字的音节表示起到了重要的作用。

虽然在现代汉语中使用较少,但三十六字母仍然具有历史和学术价值。

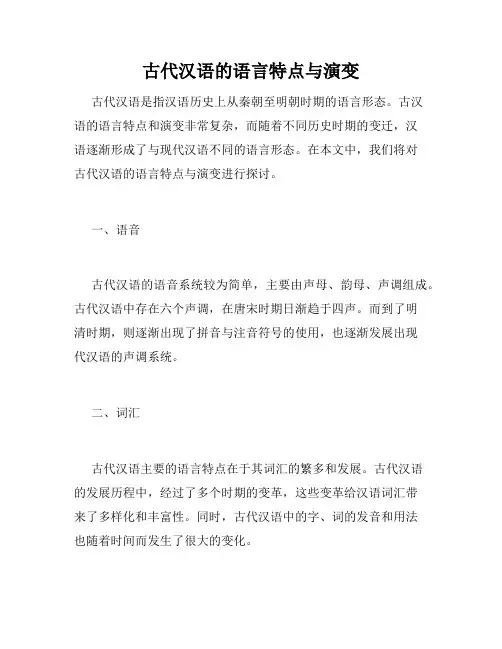

古代三十六字母是宋代韵图中代表中古汉语声类的字母系统。

声母的表征字母。

旧时唐末沙门守温创制了三十个声母代表字,宋朝的无名氏将守温三十个字母扩充成三十六个字母。

唐宋语音系统的初步反映。

1.所谓“守温三十个字母”,是唐末僧人守温选定的代表字,在汉语语音中,代表一定辅音(声母),在前人的音韵著作中,是“纽”音。

按道理讲,既然是辅音的代表字,那就是凡属同一辅音的任何一个字都可以做代表字,所以我们在前人的韵文中,也经常会看到一些与上述三十六字不同的字作代表,只是上述三十六字经过选定,为后世音韵学界所认同,所以我们在前人的音韵学著作中,也经常看到一些与上述三十六字不同的字作代表,只是上述三十六字经过选定,为后世音韵学界所认同。

2.根据声母的发音方法,音韵学家将三十六字母分为清音和浊音。

清音符指的是声带不振动的辅音。

浑浊是发音时声音带振动的辅音。

又依据气流的强弱或浊度,古人又将清、浊各分为全清与次清、全浊与次浊。

塞音、擦音和塞擦音是指发音时不送气、声带不振的塞擦音;次清指发音时送气而声带不振动的塞音和塞擦音。

“混浊”指发音时声音带振动的塞音、擦音和塞擦音;次浊指发音时带振动的鼻音、边音和半元音。

3.三十六字母:传统认为有三十六个字母,字母指声母,古代没有拼音字母,因此不得不找出三十六个汉字作为声母的代表,如见溪疑等,反映了唐宋时期汉语声母系统的状况。

古代的声母已有三十二种,分为牙音、舌音、唇音、齿音、喉音、半舌、半齿。

古汉语三十六字母的音节与反切字,三十六字母是表示中古汉语声类的一种字母系统。

"字母"即声母。

前传为唐末沙门守温音所创的声母代表词三十个。

宋代的无名氏则把三十个字母扩充为三十六个字母。

扩展:通过这套字母,人们可以追溯古代的声母系统,也可以从这个字母研究现下的方言语音以及用来说明语音发展的规律。

那三十六个字母实际上是宋人根据唐末三十字加补的,即《守温韵残卷》,反映的是唐朝时候的中古音语音系统。

古音节声母分类古代汉语的音节分为声母和韵母两个部分,其中声母是指辅音音素,通常出现在汉字的音节开头。

在古代汉语中,有很多声母,可以分为六类。

第一类声母:清辅音清辅音是指发音时声带不振动的辅音。

古代汉语中有四个清辅音,分别是/p/、/t/、/k/、/q/。

以“潜”为例,它的声母就是/q/。

第二类声母:浊辅音浊辅音是指发音时声带振动的辅音。

古代汉语中有五个浊辅音,分别是/b/、/d/、/g/、/z/、/j/。

以“打”为例,它的声母就是/d/。

第三类声母:清浊辅音清浊辅音是指发音时既有清辅音的特点,又有浊辅音的特点。

古代汉语中有八个清浊辅音,分别是/b/、/p/、/d/、/t/、/g/、/k/、/z/、/c/。

以“拔”为例,它的声母就是/b/。

第四类声母:鼻音鼻音是将空气从鼻腔中流出的音。

古代汉语中有三个鼻音,分别是/m/、/n/、/ng/。

以“明”为例,它的声母就是/m/。

第五类声母:半元音半元音是指发音时不是闭塞或破裂的音,也不是摩擦音或爆破音等声母,而是介于元音和辅音之间的音。

古代汉语中有两个半元音,分别是/w/和/y/。

以“亦”为例,它的声母就是/y/。

第六类声母:双唇音双唇音是指发音时双唇靠近或闭合的音。

古代汉语中只有一个双唇音,就是/f/。

以“否”为例,它的声母就是/f/。

总的来说,古代汉语的声母种类比现代汉语要更多,其中一些甚至在现代汉语中已经被淘汰了。

声母对于汉字的发音起着至关重要的作用,掌握好声母分类是学好汉字发音的重要基础。

古汉语拟音介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:古汉语是中国古代的一种语言,发展于上古时代至明清时期,拟音是通过拉丁字母来表示汉语的发音,目的是为了方便外国人学习和研究汉语。

在拟音的过程中,涉及到声母、韵母、声调等方面的规则,其中最为重要的是声母和韵母的拟音。

首先来说声母的拟音,声母在古汉语中包括了辅音和一些带声调的辅音。

在拟音中,这些声母被分成了几个不同的类别,例如p、b、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s等。

在拟音时,这些声母需要根据其在单词中的位置以及前后韵母的要求来进行正确的发音。

比如在拟音中,声母b发音为/b/,声母d发音为/d/,声母f发音为/f/等。

最后是声调的拟音,声调在古汉语中指的是汉字的声调,包括了平声、上声、去声、入声等。

在拟音中,声调可以通过使用不同的音调符号来表示,比如使用数字1、2、3、4来表示平声、上声、去声、入声等。

在拟音时,需要注意声调的变化对发音的影响,正确地标注声调可以帮助外国人更准确地学习和理解汉语的发音规则。

古汉语拟音是通过使用拉丁字母来表示汉语的发音规则,包括了声母、韵母、声调等方面的规则。

正确地掌握拟音的规则可以帮助外国人更轻松地学习和理解古汉语的发音规则,也有助于促进中外文化交流和交流。

希望通过对古汉语拟音的介绍,更多的人对古汉语的学习和研究有所帮助。

第二篇示例:古汉语拟音是一种通过现代汉语音韵体系来还原古代汉语发音的方法,有助于我们更好地理解古代汉语的语音特点和演变过程。

古代汉语是指中国历史上的古代语言,包括甲骨文时代、先秦时代、汉朝以及隋唐等时期的汉语。

在古代汉语中,有很多音变规律和特殊的语音现象,通过对这些语音现象的分析和拟音,我们可以更深入地了解古代汉语的发音方式和变化规律。

古代汉语的语音系统与现代汉语有很大的差异,包括声母、韵母和声调等方面。

在古代汉语中,声母的变化比较复杂,有的声母在古代汉语中已经不存在,有的声母则发音方式与现代汉语不同。

古代汉语发音一、声母系统古代汉语的声母可以分为通声母、全清声母、次清声母和全浊声母四类。

通声母是指发音时声带颤动或声带不振动的声母,共16个。

全清声母是指发音时声带不振动的声母,共19个。

次清声母是指发音时声带不振动的声母,共16个。

全浊声母是指发音时声带振动的声母,共10个。

二、韵母系统古代汉语的韵母可以分为单元音韵母、复元音韵母和带鼻音韵母三类。

单元音韵母是指只有一个元音的韵母,共10个。

复元音韵母是指有两个元音的韵母,共16个。

带鼻音韵母是指带有鼻音成分的韵母,共19个。

三、声调系统古代汉语的声调可以分为平、上、去、入四声。

平声是指发音时声调平缓的声调,上、去、入三声则是指发音时声调上升、下降或塞住的声调。

四、音变现象古代汉语的音变现象包括变调、轻声和儿化等现象。

变调是指在句子中,同一个词在不同位置会有不同的读音和调子。

轻声是指词语中某个字读得轻柔、含混的声音。

儿化则是指词语中某个字发音与前一个字的语音形成儿化音的读音。

五、古代声韵部类古代汉语的声韵部类是根据语音特征的不同而划分的类别,主要包括字音的洪细、收放和开合等特征。

洪细指的是发音时声音的粗细程度,收放则是指发音时声音的高低变化,开合则是指发音时嘴巴的大小程度。

古代汉语的声韵部类主要分为四类:平、上、去、入。

六、古代音节结构古代汉语的音节结构主要包括声母、韵母和声调三个部分。

其中,声母是音节开头的辅音,韵母是音节中除声调以外的全部语音成分,而声调则是整个音节的读音标志。

古代汉语的音节结构相对简单,一般只有一至三个音素组成。

七、古代汉语语音的记录古代汉语语音的记录主要通过古代文献和现代语音学研究两种方式进行。

古代文献包括字典、韵书等经典古籍,其中包含了大量古代汉语语音的资料和信息。

现代语音学研究则通过对古代文献的研究和分析,以及对现代方言语音的研究和比较,来探究古代汉语语音的结构和特点。

同时,现代语音学研究还借助计算机技术和语音分析软件等工具,对古代汉语语音进行数据化和量化分析,以更准确地把握古代汉语语音的本质和特点。

中国古代汉语拼音表汉字是中国古代文化的瑰宝,为了更好地传承和学习汉字的发音,中国古代曾经出现过多种拼音方法。

本文将介绍中国古代几种常见的汉语拼音表,帮助读者更好地了解古代汉语的发音规则。

一、小学韵书拼音表小学韵书是中国古代学习音韵的重要教材,其中的拼音表提供了韵母和声母的组合规则。

该拼音表是按照声母和韵母的顺序排列的,声母由21个辅音字母表示,韵母则分为八调,包括32个韵母音节。

二、《广韵》拼音表《广韵》是中国古代最重要的音韵学著作之一,该书提供了丰富的音韵知识和拼音表。

《广韵》的拼音表以韵母为主,将声母与韵母组合成音节。

拼音表中的音节按照声母的顺序排列,每个声母下面列出了相应的韵母。

三、《集韵》拼音表《集韵》收录了唐代韵书的内容,并在此基础上进行了补充和修改。

其拼音表的形式与《广韵》类似,以声母和韵母的组合形式列出音节。

与《广韵》相比,《集韵》的音韵分类更细致,内容更加丰富。

四、诗经拼音表诗经是中国古代文学的瑰宝,对古代汉语的研究具有重要意义。

诗经中使用的拼音表较为简洁,只有六个声母和十个韵母,共计六十个音节。

这种拼音表具有一定的规律性,便于学习者记忆和掌握。

五、其他拼音表除了上述几种比较有代表性的拼音表外,中国古代还出现过一些其他的拼音表。

例如《说文解字繁体系列》提供了一种基于繁体字的拼音系统,该系统根据字形来判断发音;还有《文选流韵》和《切韵》等拼音表,这些拼音表在当时具有一定的影响力。

综上所述,中国古代汉语拼音表以其独特的规则和形式,为我们了解和学习古代汉语提供了重要的工具和参考。

通过学习这些拼音表,我们可以更好地理解和掌握古代汉字的发音规律,加深对中国古代文化的认识和理解。

同时,这些拼音表的研究和应用也为古代文献的解读和研究提供了重要的参考和依据。

相信通过不断学习和研究,我们对中国古代汉语的认识会越来越全面和深入。

第三节古代汉语的声母在我国传统音韵学中,声母又称作“声”、“纽”或“声纽”等,如“双声”、“古音十九纽”中的“声”“纽”都表示声母的意思。

古代汉语共同语的声母系统比现代普通话的要复杂些,声母数量要多一些。

比如古代的三十六字母就大致反映了中古后期汉语共同语的声母状况,这说明汉民族共同语的声母系统从古到今是处于发展变化之中的。

一、中古汉语的声母系统要了解上古汉语的语音系统,首先要了解中古汉语的语音系统。

在音韵学上,通常将隋唐宋时期的汉语语音称作中古音。

中古音又可以分为中古前期和中古后期。

前期以《切韵》音系(也就是《广韵》音系)为代表,后期以三十六字母为代表。

三十六字母在前面已作了详细的介绍,下面主要介绍代表中古前期语音系统的《广韵》的声母系统。

《广韵》一书中并没有类似三十六字母那样现成的、一目了然的声母系统。

前代学者是通过对《广韵》反切上字进行系联、分析、归纳而得出其声母系统的,因为《广韵》一个音节祗用一个反切,将全书的反切上字进行归纳分类就可以得到它的声母系统。

研究《广韵》声母系统的学者们由于对一些具体问题的处理不同,因而他们的结论也不一样。

最早对《广韵》声母系统进行系联分析的清代学者陈澧归纳为四十类,近代学者黄侃、钱玄同分为四十一类,高本汉、白涤州分为四十七类,曾运干、陆志伟、周祖谟分为五十一类,方孝岳分为五十九类。

反切上字的分类在音韵学上称作声类。

声类并不等于声母,反切上字的选用受反切下字“等”的影响,不同的反切下字要求不同的反切上字和它相拼,以便反切上下字拼起来和谐。

这就导致反切上字产生了随反切下字分类的趋势。

通常是一、二、四等为一类,三等为一类,如见母反切上字分为“古”“居”两类,前者祗出现于一、二、四等,后者祗出现于三等。

考虑到这个问题,声母比反切上字分出来的类要少得多。

如见母的反切上字分为两类,声母却祗有一个。

王力认为《广韵》有三十五个声母,详见下表:表四:《广韵》声母表(三十五个):《[FS:PAGE]广韵》三十五声母与三十六字母相比,有以下几点变化:一、《广韵》唇音祗有重唇音,没有轻唇音,三十六字母已经有了轻唇音“非”“敷“奉”“微”;二、《广韵》“庄”“初”“崇”“生”和“章”“昌”“船”“书”“禅”九个声母在三十六字母合并为正齿音“照”“穿”“船”“审”“禅”;三、《广韵》“匣”母“于”类字在三十六字母中与“喻”母合并;四、《广韵》没有“娘”母,三十六字母有“娘”母。

简述从中古到现代汉语普通话声母的主要演变情形

中古汉语(或称古代汉语)时期的声母主要演变至今的普通话,从双音节演变至双音节,以及声母的变化。

中古汉语主要是以双音母开头的声音,即声母中的b,p,m,f,d,t,n,l,k,g,h,j,q,x,zh,ch,sh等。

其中b,p,m,f比较常见。

这些双音节随着时代变迁不断演变,形成了古代汉语声母出现的阶段:

1、唐朝到宋朝:此时,双音节b,p,m,f开始演变成普通话声母,但是如果是首元音开头的声母,后面还有双音节,这种情况在这一时期也可能出现。

2、宋元至明代:p,m,f已经完全演变为普通话的声母,b,d,t,n,l,k,g,h,j,q,x,zh,ch,sh也完全变得和现代汉语声音一样,但是仍有例外情况,比如t之后是n,n发音像声时仍是双音节的,这种情况仍可能出现。

3、清朝至今:所有的中古汉语双音节声母都已经演变成现代普通话声母,也就是现在我们说的普通话声母(b,p,m,f,d,t,n,l,k,g,h,j,q,x,zh,ch,sh),而且它们发音一模一样。