八年级历史上册 第21课历史的回响“抗日救亡歌曲联唱 救国军歌素材 北师大版

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

第21课历史的回响——“抗日救亡歌曲联唱”

《团结接是力量》

团结就是力量

团结就是力量

这力量是铁

这力量是钢

比铁还硬,比钢还强

向着法西斯蒂开火

让一切不民主的制度死亡!

向着太阳,向着自由

向着新中国发出万丈光芒!

团结就是力量

团结就是力量

这力量是铁

这力量是钢

比铁还硬,比钢还强

向着法西斯蒂开火

让一切不民主的制度死亡!

向着太阳,向着自由

向着新中国发出万丈光芒!

《新四军军歌》

光荣北伐武昌城下,

血染着我们的姓名;

孤军奋斗罗霄山上,

继承了先烈的殊勋.

千百次抗争,风雪饥寒;

千万里转战,穷山野营.

获得丰富的战争经验,

锻炼艰苦的牺牲精神,

为了社会幸福,

为了民族生存,

一贯坚持我们的斗争!

八省靳汇成一道抗日的铁流,

八省靳汇成一道抗日的铁流.

东进,东进!我们是铁的新四军!

东进,东进!我们是铁的新四军!

扬子江头淮河之滨,

任我们纵横的驰骋;

深入敌后百战百胜,

汹涌着杀敌的呼声.

要英勇冲锋,歼灭敌寇;

要大声呐喊,唤起人民.

发挥革命的优良传统,

创造现代的革命新军,

为了社会幸福,

为了民族生存,

巩固团结坚决的斗争!

抗战建国高举独立自由的旗帜,

抗战建国高举独立自由的旗帜.

前进,前进!我们是铁的新四军!

前进,前进!我们是铁的新四军

2。

抗日歌曲介绍1931年,“九一八事变”激起了全国人民的强烈愤慨,抗日救亡运动迅速兴起。

中国共产党向全国人民发出了团结抗战的号召,举起了建立抗日民族统一战线的旗帜。

与此相适应,在全国范围之内,党领导的左翼音乐团体及音乐人以空前的热情投入了以抗日救亡为中心的音乐工作之中。

在上海,田汉组织并领导了“中国左翼戏剧家联盟音乐小组”,开展了救亡歌曲的创作活动。

聂耳、任光、安娥、张曙、吕骥、孙师毅等一批歌曲作家创作了大量的抗日救亡歌曲,这些专业的音乐家创作的革命歌曲,其代表作有《大路歌》(影片《大路》主题歌,孙瑜词,聂耳曲)、《毕业歌》(影片《桃李劫》主题歌,田汉词,聂耳曲)、《义勇军进行曲》(影片《风云儿女》主题曲,田汉词,聂耳曲)等。

1936年初,在中共中央“八一宣言”的鼓舞下,一大批歌曲作家先后成立了词曲作者联谊会和歌曲研究会等进步组织,创作出了一批鼓舞人心的抗日救亡歌曲。

其中的代表作有《救亡进行曲》(周钢鸣词,孙慎曲)、《五月的鲜花》(光未然词,阎述诗曲)、《牺牲已到最后关头》(麦新词,孟波曲)、《打回老家去》(前发词,任光曲)、《救国军歌》(塞克词,冼星海曲)、《松花江上》(张寒晖词曲)等。

1937年“七七事变”激起了中国人民同仇敌忾的抗战热情,抗日救亡歌咏运动掀起了新的高潮,涌现出一大批富有艺术感染力的抗战歌曲。

代表作有《大刀进行曲》(麦新词曲)、《长城谣》(潘孑农词,刘雪庵曲)、《游击队歌》(贺绿汀词曲)、《在太行山上》(桂涛声词,冼星海曲)、《到敌人后方去》(赵启海词,冼星海曲)、《露营之歌》(古曲,李兆麟、陈雷等填词)。

在党直接领导下的延安,抗日救亡歌曲创作活跃、演唱活动频繁,《抗日军政大学校歌》、《延安颂》、《八路军大合唱》等传唱一时。

其中,最为突出的是人民音乐家冼星海。

冼星海1938年11月3日抵达他心中的革命圣地延安后,两年间创作了《生产大合唱》(塞克词)、《九一八大合唱》(天兰词)、《黄河大合唱》(光未然词)、《牺盟大合唱》(傅秉岱词)以及其他歌曲。

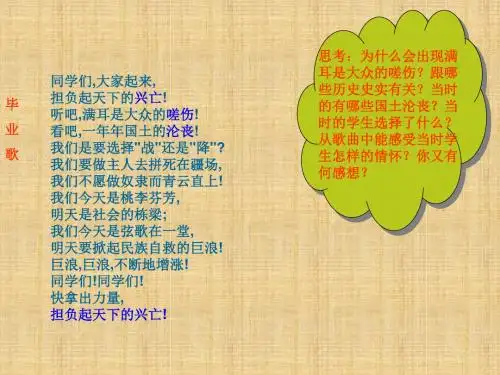

第21课历史的回响——“抗日救亡歌曲联唱”——学习与探究之四《抗敌歌》中华锦绣江山谁是主人翁,我们四万万同胞!强虏入寇逞凶暴,快一致永久抗敌将仇报!家可破,国需保,身可杀,志不挠!一心一力团结牢,努力杀敌誓不饶,努力杀敌誓不饶!中华锦绣江山谁是主人翁,我们四万万同胞!文化疆土被焚焦,须奋起大众合力将国保!血正沸,气正豪,仇不报,恨不消!群策群力团结牢,拼将头颅为国抛,拼将头颅为国抛!《毕业歌》同学们,大家起来,担负起天下的兴亡!听吧,满耳是大众的嗟伤!看吧,一年年国土的沦丧!我们是要选择"战"还是"降"?我们要做主人去拼死在疆场,我们不愿做奴隶而青云直上!我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁;我们今天是弦歌在一堂,明天要掀起民族自救的巨浪!巨浪,巨浪,不断地增涨!同学们!同学们!快拿出力量,担负起天下的兴亡!《义勇军进行曲》起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声!起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火前进!冒着敌人的炮火前进!前进!前进!进!《五月的鲜花》五月的鲜花,开遍了原野,鲜花掩遮盖着志士的鲜血。

为了挽救这垂危的民族,他们正顽强地抗战不歇。

如今的东北已沦亡了四年,我们天天在痛苦中熬煎。

失掉自由更失掉了饭碗,屈辱地忍受那无情的皮鞭。

敌人的铁蹄已越过了长城,中原大地依然歌舞升平。

‘亲善睦邻’呵卑污的投降,忘掉了国家更忘掉了我们。

再也忍不住这满腔的愤怒我们期待着这一声怒吼怒吼惊起这不幸的一群被压迫者一起挥动拳头《救亡进行曲》工农兵学商,一齐来救亡。

拿起我们的铁锤刀枪,走出工厂田庄课堂,到前线去吧,走上民族解放的战场!脚步合着脚步,臂膀扣着臂膀,我们的队伍是广大强壮,全世界被压迫兄弟底斗争,是朝着一个方向。

千万人的声音高呼着反抗,千万人的歌声为革命斗争而歌唱。

我们要建设大众的国防,大家起来武装,打倒汉奸走狗,枪口朝外响!要收复失地,打倒日本帝国主义,把旧世界的强盗杀光!《救国军歌》枪口对外,齐步前进!不伤老百姓,不打自己人!我们是铁的队伍,我们是铁的心,维护中华民族,永做自由人。

黄河大合唱黄河大合唱简介词:光未然曲:冼星海《黄河大合唱》是冼星海最重要的和影响最大的一部代表作。

作于1939年3月,并于1941年在苏联重新整理加工。

这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

《黄河大合唱》写成于抗日战争时期,1938年秋冬,作者随抗日部队行军至大西北的黄河岸边。

中国雄奇的山川,战士们英勇的身姿激发了作者的创作灵感,时代的呼唤促使他怀着高涨的爱国热情谱写了一篇大型朗诵诗《黄河吟》,后来被改写成《黄河大合唱》的歌词。

作品由八个乐章组成,它以丰富的艺术形象,壮阔的历史场景和磅礴的气势,表现出黄河儿女的英雄气概。

结构介绍全曲由《序曲》(乐队)、《黄河船夫曲》(合唱)、《黄河颂》(男声独唱)、《黄河之水天上来》(配乐诗朗诵)、《黄水谣》(混声合唱、女中音独唱)、《河边对口唱》(对唱、合唱)、《黄河怨》(女声独唱)、《保卫黄河》(齐唱、轮唱)和《怒吼吧!黄河》(合唱)等八个乐章组成。

各个乐章都有相对的独立性,相互之间在表现内容、演唱形式和音乐形象等方面构成鲜明的对比。

同时,全曲又由表现中华民族解放斗争的基本主题紧密地联系在一起,几个基本音调始终贯串于整个大合唱,在音乐布局上以《序曲》呈示基本主题、首尾合唱呼应、中间各乐章交替发展和末乐章的总结概括,以及每乐章之前的朗诵为先导等,使整个作品又具有高度的统一性。

音乐语言明快简练、通俗易解和具有鲜明的民族风格,合唱手法丰富多彩和乐队的交响性发挥,全曲的宏伟规模和所表现出的英雄气概,构成了这部作品具有独创性的艺术特色。

《黄河大合唱》凝聚着冼星海的卓越才华和杰出创造性,被认为是一部反映中华民族解放运动的音乐史诗。

历史1938年11月武汉沦陷后,著名诗人光未然带领抗敌演剧三队,从陕西宜川县的壶口附近东渡黄河,转入吕梁山抗日根据地。

大刀进行曲“大刀——向鬼子们的头上砍去!”这首威武雄壮、慷慨激昂的《大刀进行曲》(麦新词、曲),是抗日歌曲中唱着最过瘾、最解恨的一首歌曲。

尤其是最后一声“杀!”集中表现了中国军民对日寇的无比愤怒和刻骨仇恨!这首歌曲原是为二十九军大刀队创作的,它的原歌词是:“大刀向鬼子们的头上砍去,二十九军的弟兄们,抗战的一天来到了,抗战的一天来到了!前面有东北的义勇军,后面有全国的老百姓,咱们二十九军不是孤军。

看准那敌人,把它消灭!把它消灭!冲啊!大刀向鬼子们的头上砍去,杀!”二十九军原属冯玉祥将军领导的西北军。

1930年冯玉祥、阎锡山反蒋战争失败,西北军解体,张学良将其中的2.2万兵员改编成二十九军,宋哲元任军长。

西北军素有训练刻苦的传统,鉴于武器装备低劣,军长宋哲元提出了建立大刀队的设想。

负责训练的副军长佟麟阁将军,亲临北平聘请具有爱国思想的武术名家李尧臣为教练。

李尧臣结合自己拿手的六合刀、追魂剑等,为二十九军编了一套“无极刀法”。

此种刀法可作刀劈,又可当剑刺。

套路简单易学,实战性强。

1933年春,东北军在热河战败,为顶住长城各关口防线,二十九军奉命防守喜峰口。

从此拉开了长城抗战的序幕。

3月9日,汤玉麟部弃喜峰口而逃,二十九军提前仓促投入战斗,趁黑夜夺回两侧阵地。

10日晨,鬼子大举反扑,二十九军用手榴弹和大刀冲杀,杀得鬼子尸横遍野。

11日夜,二十九军发挥近战、夜战的优势,迂回夜袭,两个团从两侧插入敌后,拂晓前摸到敌特种兵营地,正在做着美梦的鬼子,多数死于大刀队的利刃下,一个炮兵大佐的脑袋也未幸免。

这场战斗打破了日军不可战胜的神话,增强了中国军民抗日的信心。

1937年7月7日夜,日寇制造借口,向北平西南的卢沟桥附近驻军发动进攻。

二十九军奋起抵抗,仍以大刀显神威。

据当年7月12日《世界日报》报道:“日军二百余名……被宋部大刀队迎头痛击……被斩首者占三分之一。

”?? “二十九军大刀队急向日军冲锋,相与肉搏,白刃下处,日军头颅落地,遂获大胜。

第21课历史的回响――“抗日救亡歌曲联唱”――学习与探究之四〖学情分析〗学生已具备通过多种途径查阅资料的能力和学习习惯。

大部分学生会制做powerpoint 课件。

个别同学有演唱专长,可充分发挥。

学生特别喜欢唱歌,但他们所喜欢和接触的多是流行歌曲,对三四十年代的革命歌曲了解甚少,大概除了《义勇军进行曲》,其他很少甚至根本没听过。

这一单元正好刚刚学完抗战历史,让他们用歌声来体会当时的时代心声和风貌,既可以重温历史,又可以感受到革命歌曲所具有的鼓舞人心的力量,这也正是学生所喜欢的一种寓教于乐的历史学习方法。

〖活动目标〗通过学唱抗日救亡歌曲,重温历史,加深对抗日战争是中华民族解放战争的理解。

从抗日救亡歌曲的词曲内容、创作背景中获取丰富的历史信息,拓宽知识面,提高从艺术作品的角度来了解历史和感知历史的能力。

学习通过多种途径查找相关资料,学唱抗日救亡歌曲,以及交流学唱后的感受,培养主动获取历史知识的能力,激发学习历史的兴趣。

通过小组合作收集资料、布置场景、制作课件,培养互相帮助、集体协作的精神。

在学唱抗日救亡歌曲的过程中,真切体会抗日战争时期亿万民众奔赴战场、捍卫中华民族的爱国情感和万众一心、同仇敌忾的高昂斗志,提高主动参与社会的意识。

〖活动准备〗全班按平日的分组情况分为四个小组,每组有负责本组事宜的小组长,组内成员分工协作。

教师说明本次活动的主题、目的,给学生提供相关参考书目、网址。

各组或查阅书面、影像资料,或借助互联网技术,或采访相关人士(经历过抗日战争的老同志)收集以下资料:①有关抗日救亡歌曲作者、词曲内容等方面的资料;②有关抗日救亡音乐作品的影像资料或伴唱带等;③与抗日救亡运动相关的历史图片、标语等。

每组根据自身特点或优势设计出本组的活动方案,在此基础上老师和各组长研究出最佳联唱方式。

然后学生在老师配合下制作课件。

教师课前将每组选出的最喜欢的歌曲打印成歌片,分发给学生,让学生学唱,每组至少学会两首。

第21课历史的回响——“抗日救亡歌曲联唱”——学习与探究之四聂耳聂耳,原名聂守信,字子义。

生于云南,自幼喜爱民间音乐,会演奏多种民间乐器。

聂耳18岁到上海,第二年考进了“明月歌舞团”学习作曲。

后来他来到北平发起并组织了中国新兴音乐研究会。

聂耳从1933年开始作曲,他创作了很多脍炙人口的歌曲。

《卖报歌》就是那时创作的。

1934年他创作了《大路歌》《毕业歌》《码头工人歌》《前进歌》等歌曲以及《金蛇狂舞》《翠湖春晓》等民族器乐曲。

1935年初,他写下了《梅娘曲》《塞外村女》《铁蹄下的歌女》。

同年2月,聂耳为电影《风云儿女》撰写主题歌《义勇军进行曲》。

新中国成立后,《义勇军进行曲》被定为国歌,可以说,这是人民对聂耳音乐作品的最高评价。

1935年聂耳到日本,不幸在游泳时溺死于藤泽市鹄沼海中。

聂耳的作品具有鲜明的民族特征和时代精神,他的歌曲都是为中国劳苦大众所做的,聂耳是我国当之无愧的革命音乐的开路先锋,被誉为人民音乐家。

人民音乐家冼星海广东番禺人。

幼时家境贫寒,靠母亲做工维持生活。

中学毕业后,考入岭南大学半工半读,他热爱音乐。

大学毕业后,他当过打字员、音乐教师。

1926年在北京大学音乐专习所学习,1927年在上海进入国立音乐学院学习。

1929年又到法国巴黎音乐学院半工半读。

在失业和饥饿的极端困难条件下,他刻苦学习,创作出《风》的优秀作品,并考入巴黎音乐学院高级作曲班。

1935年回国积极投身到抗日救亡运动当中。

他以歌曲为武器,宣传我党的抗战路线和主张。

创作了《保卫武汉》《到敌人后方去》《工人抗敌歌》及《在太行山上》等著名歌曲。

他还在武汉主持抗战音乐运动,组织“星海歌咏队”,向人民传播革命歌曲。

1939年加入中国共产党。

在这期间他创作近百首歌曲,其中有著名的《生产大合唱》《黄河大合唱》《九一八大合唱》以及《民族解放交响乐》等,对全国军民的抗日救亡运动起了很大鼓舞与教育作用。

毛泽东赞誉他为“人民的音乐家”。

1940年5月去苏联工作,1945年10月病逝于莫斯科。

打回老家去

(甲)打回老家去!

(乙)打回老家去!

(甲)打回老家去!

(乙)打回老家去!

(甲)打走日本帝国主义!

(乙)打走日本帝国主义!

(合)东北地方是我们的!

(甲)他杀死我们同胞,

(乙)他强占我们土地,

(合)东北同胞快起来!

我们不做亡国奴隶。

(甲)打回老家去!

(乙)打回老家去!

(合)打回老家去!

安娥词、任光曲的《打回老家去》唱遍全中国。

这首歌曲同任光以柔美见长的《渔光曲》、《月光曲》等作品不同,是作者投身抗日歌咏运动后,开始转变创作作风时写的最成功的作品,东北三省被侵吞,当地同胞被迫流亡关内,一时间,反抗侵略,收复失地,成为全国人民的共同要求。

这首歌曲及时地反映了广大群众的心声,迅速得到广泛传播。

长城内外,大江南北到处响起了“打回老家去”的吼声。

全曲每一句几乎都作了重复,气势十分豪壮。

到敌人后方去

中国歌曲。

抗日救亡爱国歌曲代表作之一。

赵启海词、冼星海曲,完成于1938年9月。

曲调旋律挺拔矫健,节奏铿锵有力。

歌词雄壮豪迈,极富号召力,是当时脍炙人口的抗日歌曲。

歌词

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

不怕雨,不怕风,

包后路,出奇兵,

今天攻下来一个村,

明天夺回来一座城,

叫鬼子顾西不顾东,

叫鬼子军阀不集中。

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

两路夹攻才能打得赢,

两路夹攻才能打得胜!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

不论西,不论东,

从北平,到南京,

到处有我们游击队,

到处有我们好弟兄,

看日本军阀有什么用,

看日本军阀有什么用?

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

我们的旗帜插遍了东三省,

我们的旗帜插遍了黄河东。

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

到敌人后方去,

把鬼子赶出境!

把鬼子赶出境.

来源:百度百科

网址:/view/868584.htm。

红缨枪

兵器

红缨枪就是在枪上加个红缨,红缨的作用据说是,缨穗吸血,可以阻止枪头上的血顺着枪杆流下来不利于持枪者发力,换言之就是擦血抹布,选红色是因为血的颜色染成而且在攻击时可以给对手造成错觉,增加士气。

从文献上看,至少东汉已经出现了红缨枪。

歌曲

红缨枪,红缨枪,

红缨红似火,

枪头放银光。

拿起了红缨枪,

去打那小东洋!

小东洋!

小东洋是个横行霸道的恶魔王,

他有一个大梦想,

想要把中国来灭亡。

老乡!老乡!

你愿意做牛马?

你愿意做猪羊?

不愿意!不愿意!

拿起了红缨枪,

去打那小东洋!

山沟里,山顶上,

游击战争干一场!

打东洋保家乡,

不让(那个)鬼子再猖狂!

打东洋保家乡,

不让(那个)鬼子再猖狂!

来源:百度知道

网址:/view/536257.html?wtp=tt。

第21课历史的回响――“ 抗日救亡歌曲联唱”――学习与探究之四〖学情分析〗学生已具备通过多种途径查阅资料的能力和学习习惯。

大部分学生会制做powerpoint 课件。

个别同学有演唱专长,可充分发挥。

学生特别喜欢唱歌,但他们所喜欢和接触的多是流行歌曲,对三四十年代的革命歌曲了解甚少,大概除了《义勇军进行曲》,其他很少甚至根本没听过。

这一单元正好刚刚学完抗战历史,让他们用歌声来体会当时的时代心声和风貌,既可以重温历史,又可以感受到革命歌曲所具有的鼓舞人心的力量,这也正是学生所喜欢的一种寓教于乐的历史学习方法。

〖活动目标〗通过学唱抗日救亡歌曲,重温历史,加深对抗日战争是中华民族解放战争的理解。

从抗日救亡歌曲的词曲内容、创作背景中获取丰富的历史信息,拓宽知识面,提高从艺术作品的角度来了解历史和感知历史的能力。

学习通过多种途径查找相关资料,学唱抗日救亡歌曲,以及交流学唱后的感受,培养主动获取历史知识的能力,激发学习历史的兴趣。

通过小组合作收集资料、布置场景、制作课件,培养互相帮助、集体协作的精神。

在学唱抗日救亡歌曲的过程中,真切体会抗日战争时期亿万民众奔赴战场、捍卫中华民族的爱国情感和万众一心、同仇敌忾的高昂斗志,提高主动参与社会的意识。

〖活动准备〗全班按平日的分组情况分为四个小组,每组有负责本组事宜的小组长,组内成员分工协作。

教师说明本次活动的主题、目的,给学生提供相关参考书目、网址。

各组或查阅书面、影像资料,或借助互联网技术,或采访相关人士(经历过抗日战争的老同志)收集以下资料:①有关抗日救亡歌曲作者、词曲内容等方面的资料;②有关抗日救亡音乐作品的影像资料或伴唱带等;③与抗日救亡运动相关的历史图片、标语等。

每组根据自身特点或优势设计出本组的活动方案,在此基础上老师和各组长研究出最佳联唱方式。

然后学生在老师配合下制作课件。

教师课前将每组选出的最喜欢的歌曲打印成歌片,分发给学生,让学生学唱,每组至少学会两首。

《八路军进行曲》

中国歌曲。

郑律成曲,公木词。

1939年作于延安,原为《八路军大合唱》中的一首。

歌曲以英勇雄壮的气势、铿锵有力的进行曲风格,歌颂和塑造了八路军朝气蓬勃、勇往直前的革命精神和英雄形象。

歌曲完成后广为流传。

解放战争时期曾改名为《中国人民解放军进行曲》,1951年2月1日中央人民政府革命军事委员会将该歌曲定名为《中国人民解放军军歌》。

中国人民解放军军歌

向前,向前,向前!

我们的队伍向太阳,

脚踏着祖国的大地,

背负着民族的希望,

我们是一支不可战胜的力量。

我们是工农的子弟,

我们是人民的武装,

从无畏惧,绝不屈服,英勇战斗,

直到把反动派消灭干净,

毛泽东的旗帜高高飘扬。

听!风在呼啸军号响,

听!革命歌声多嘹亮!

同志们整齐步伐奔向解放的战场,

同志们整齐步伐奔赴祖国的边疆,

向前,向前!

我们的队伍向太阳,

向最后的胜利,向全国的解放!

(此歌作于1939年冬,原名《八路军进行曲》,为《八路军大合唱》之一。

解放战争时期对歌词作了部分修改,改称《中国人民解放军进行曲》。

1988年7月,中央军委决定将《中国人民解放军进行曲》定为《中国人民解放军军歌》。

)

人民解放军军人誓词

“我是中国人民解放军军人,我宣誓:服从中国共产党的领导,全心全意为人民服务,服从命令,严守纪律,英勇战斗,不怕牺牲,忠于职守,努力工作,苦练杀敌本领,坚决完成任务,在任何情况下,绝不背叛祖国,绝不背叛军队。

”。

救国军歌

《救国军歌》

枪口对外,

齐步前进!

不伤老百姓,

不打自己人!

我们是铁的队伍,

我们是铁的心,

维护中华民族,

永做自由人!

枪口对外,

齐步前进!

维护中华民族,

永做自由人!

装好子弹,

瞄准敌人,

一弹打一个,

一步一前进。

我们是铁的队伍,

我们是铁的心,

维护中华民族,

永做自由人!

装好子弹,

瞄准敌人,

维护中华民族,

永做自由人!

歌曲背景资料——五六分钟创作的抗战名歌

这首由塞克作词、冼星海作曲的《救国军歌》,堪称中国抗日救亡第一歌。

这首歌的词作者陈凝秋(笔名塞克)早在日寇侵华初期,就在东北参加了抗日游击队,和抗日英雄周保中(后授将衔)同在宣传部门。

1935年,已经奔向抗日文艺中心上海的陈凝秋,一天晚饭后,独自一人在昏暗的马路上散步。

他走着走着,不由自主地进入了军人状态的步伐,而随着军人的步伐,他在东北救国军时的感情、思想,一起涌起。

他意识到:自己应该写一首抗日的军歌了。

当时,共产党和全国人民要求停止内战、一致对外的呼声,正在一浪高过一浪,共产党还发表了呼吁建立抗日民族统一战线的“八一宣言”。

于是,“枪口对外”,就成了他腹稿歌词的第一句,而抗日战争必然胜利、中华民族必然解放,“永做自由人”就成了他腹稿歌词的词眼,作为每节的尾句。

歌词的腹稿就在马路上的散步当中孕育了。

回到住处,趁热打铁,陈凝秋将《救国军歌》的歌词完成,并且署名为“塞克”。

“塞克”,即俄语“布尔塞(什)维克”的简称。

第二天,塞克拿着抄写好的歌词稿,去了冼星海的住处。

恰巧,冼星海正在吃饭。

塞克将歌词向冼星海面前一扔,自己则点上了最后一根香烟,把空烟盒也扔在了冼星海的桌子上。

冼星海端着饭碗看了一遍歌词,连声叫好。

是抗日的责任,是创作的欲望,是灵感的火花,促使冼星海顾不上寻找铅笔橡皮和五线谱纸,便立即掏出了随身带的钢笔,又随手将塞克那个废弃的纸烟盒拆开来,一边吃着饭,一边用鼻子哼着旋律,又一边用筷子敲着碗边打击着节奏,还不时地停下来在烟盒上记些什么。

就这样,一支后来风靡全国的抗战名歌,塞克抽完了一根烟,冼星海也谱完了曲子———仅仅用了五六分钟的时间!

这支《救国军歌》经新生合唱团的首唱并在上海抗日救国会组织的群众大游行中歌唱后,很快在全国流传开来,成了一支抗战名歌。

曲作者介绍

冼星海(1905~1945),中国近现代著名的音乐家,中国作曲家。

曾用名黄训、孔宇。

祖籍广东番禺,生于澳门一个贫苦船工的家庭。

1905年 6月13日生于澳门,1 918年入岭南大学附中学小提琴,1926年入北京大学音乐传习所、国立艺专音乐系学习。

1928年进上海国立音专学小提琴和钢琴,并发表了著名的音乐短论《普遍的音乐》。

1929年去巴黎勤工俭学,从师于著名提琴家帕尼·奥别多菲尔和著名作曲家保罗·杜卡。

1931年考入巴黎音乐院。

在肖拉·康托鲁姆作曲班学习。

留法期间,创作了《风》《游子吟》《d小调小提琴奏鸣曲》等十余首作品,1935年回国后,积极参加抗日救亡运动,创作了大量战斗性的群众歌曲,并为进步影片《壮志凌云》《青年进行曲》,话剧《复活》《大雷雨》等谱写音乐。

抗战开始后参加上海救亡演剧二队,后去武汉与张曙一起负责开展救亡歌咏运动。

1935年至1938年间,创作了《救国军歌》《只怕不抵抗》《游击军歌》《路是我们开》《茫茫的西伯利亚》《祖国的孩子们》《到敌人后方去》《在太行山上》等各种类型的声乐作品。

1938年任延安鲁迅艺术学院音乐系主任,并在“女大”兼课。

教学之余,创作了不朽名作《黄河大合唱》和《生产大合唱》等作品。

1940年去苏联学习、工作,1945年10月30日卒于莫斯科。

在冼星海短促的一生中,创作生活约10余年,共作歌曲数百首(现存250余首),大合唱4部、歌剧1部、交响曲2部、管弦乐组曲4部、狂想曲1部以及小提琴、钢琴等器乐独奏、重奏曲多首。

在冼星海的创作中,数量最多、影响最广的是多种多样的群众歌曲。

其中有正面表现中国人民的抗日斗争、采用号召性、战斗性的进行曲形式的《救国军歌》《青年进行曲》《保卫卢沟桥》和《到敌人后方去》;有具体展示人民战争壮美的战斗图景、将抒情性与鼓动性或描绘性与概括性结合在一起的《在太行山上》《游击军》和《反攻》;有表现工农群众的劳动生活、采用特定的劳动音调和节奏写成的《顶硬上》《拉犁歌》《搬夫曲》和《路是我们开》;还有为抗战中的妇女、儿童写的《只怕不抵抗》《祖国的孩子们》和《三八妇女节歌》等等。

在这些群众歌曲中,冼星海根据不同内容,创造具有不同个性特征的音乐形象,或以具有冲

击力的节奏和挺拔高昂、富于棱角的旋律,表现激昂慷慨的情绪和威武豪壮的气势;或以气息宽广的旋律、舒缓沉着的节奏和抒情含蕴的音调,体现革命人民丰富的内心世界。

词作者介绍

塞克,原名陈秉钧,1906年出生在河北霸县(今霸州市)后卜庄一个农村家中。

20年代后期从事话剧电影活动时改名陈凝秋。

30年代中期取苏共“布尔塞维克”谐音“塞克”为名,沿用一生。

我国声名卓著的艺术大师、诗人、话剧电影表演艺术家,也是我国早期话剧、歌剧及电影艺术事业的开拓者之一,更是抗日救亡歌曲歌词创作的第一人。

他的一生经历坎坷,倍受挫折,但他始终满怀对光明和真理的追求,对祖国对人民的无比热爱,以艺术为武器战斗不懈,在人生和艺术的道路上苦苦探索,最终成为一个无产阶级的艺术家。

塞克富于传奇的一生,是中国处于内忧外患、新旧交替时代的一个典型,一个缩影。