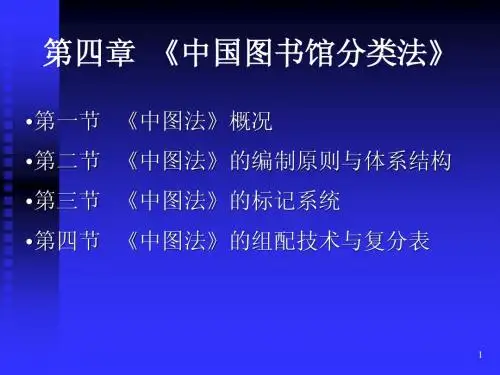

中国图书馆分类法概述PPT

- 格式:ppt

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:31

中国图书馆分类法中国图书馆分类法,是指中国国内图书馆在对图书、文献资料进行分类整理时所采用的一种分类系统。

该分类法根据图书和文献的内容特点、学科领域以及主题分类,将图书馆的馆藏资源进行科学合理的分类,以方便读者查阅和利用。

中国图书馆分类法是近代中国图书馆学的一项重要成果,对于图书馆的资源管理、信息组织和知识传播都起到了重要的作用。

中国图书馆分类法是以《中国图书馆分类法》为基础所建立起来的。

《中国图书馆分类法》是经过多年实践和整理总结而形成的,目前已经成为中国大陆地区图书馆广泛采用的分类系统。

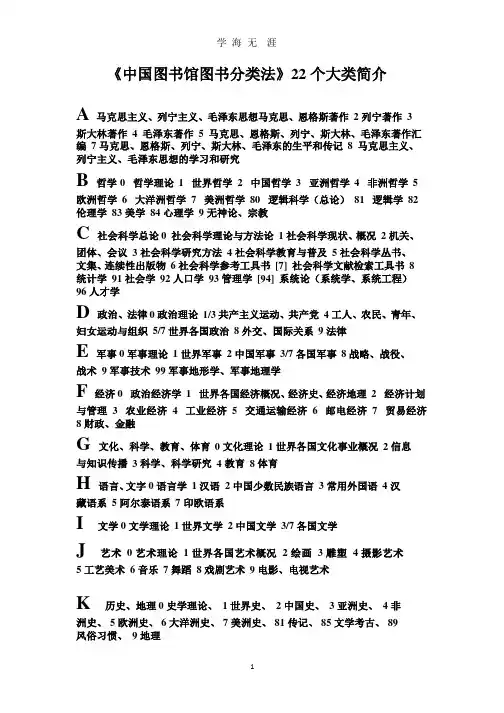

这套分类法主要包括了38个大类,如哲学、宗教、社会科学、自然科学等。

每个大类下又分为若干个中类,中类下又进一步分为细目。

通过这种层次结构分类的方式,能够将馆藏资源按照不同学科和主题进行分类整理,为读者提供方便快捷的资源检索路径。

中国图书馆分类法的优势主要表现在以下几个方面。

首先,它是一种自然科学与社会科学相结合的分类法。

这意味着它不仅考虑到了科学分门别类的需要,也涵盖了人文社科类图书的分类要求。

这样一来,读者可以在同一套分类系统下找到各种学科领域的相关资料,提高了检索效率。

其次,它是一种广泛应用的分类法。

中国图书馆分类法经过长时间的实践和改进,已经广泛应用于国内的各类图书馆,形成了较为稳定和成熟的分类标准。

这使得读者可以在不同的图书馆中使用相同的分类系统,达到更好的统一性和便捷性。

此外,中国图书馆分类法还注重了对文献资源的主题分类,充分考虑了读者对特定主题的需求,使得读者能够更精确地找到需要的图书和文献。

当然,中国图书馆分类法也存在一些不足之处。

首先,由于科学技术的快速发展和学科的日新月异,一些新兴学科和领域可能无法完全覆盖在现有的分类体系中。

其次,由于读者对图书馆分类法的不熟悉,可能存在一定的学习成本和使用难度。

此外,中国图书馆分类法在一些特定的学科领域可能存在一定的局限性,无法满足所有读者的需求。

总的来说,中国图书馆分类法是一种科学、实用和广泛应用的分类系统,它为图书馆的资源组织和管理提供了重要的参考依据。

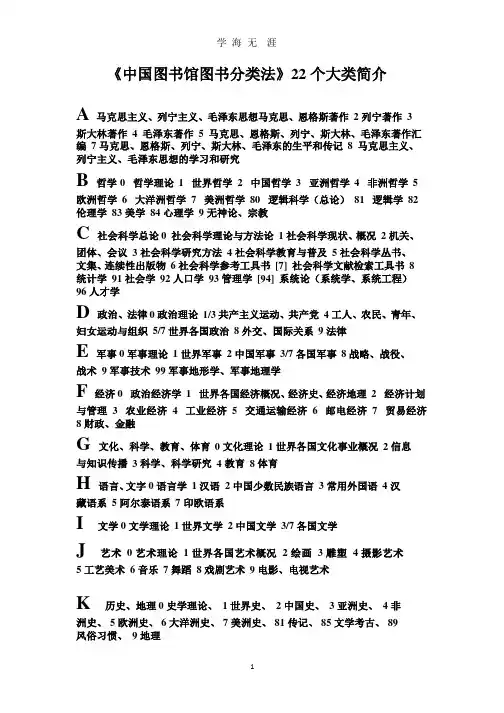

《中国图书馆分类法》

《中国图书馆分类法》(原称《中国图书馆图书分类法》)是我国建国后编制出版的一部具有代表性的大型综合性分类法,是当今国内图书馆使用最广泛的分类法体系,简称《中图法》。

《中图法》初版于1975年,1999年出版了第四版。

修订后的《中图法》第四版增加了类分资料的类目,并与类分图书的类目以“+”标识进行了区分,因此正式改名为《中国图书馆分类法》,简称不变。

《中图法》第四版全面补充新主题、扩充类目体系,使分类法跟上科学技术发展的步伐。

同时规范类目,完善参照系统、注释系统,调整类目体系,增修复分表,明显加强类目的扩容性和分类的准确性。