二年级传统文化上学期

- 格式:docx

- 大小:37.47 KB

- 文档页数:16

教案名称:二年级上册优秀传统文化教育教案授课内容:传统文化入门教学目标:1.了解中国传统文化的基本概念和特点。

2.掌握春节、端午节、中秋节等重要传统节日的起源和相关习俗。

3.培养学生对传统文的兴趣和认同感。

教学过程:1.导入部分:●利用图片、故事或视频,引发学生对传统文化的兴趣,激发他们的学习动力。

●通过问答或小组讨论,检查学生对传统文化的预备知识。

2.新知讲授:●介绍中国传统文化的定义和特点,如尊老、重孝、礼仪等。

●分别讲解春节、端午节、中秋节等重要传统节日的起源、意义和相关习俗。

●结合图文、视频等多媒体资料,给予学生直观的感受和理解。

3.教学活动:●制作手工制品,如剪纸、灯笼、粽子等,以提高学生对传统节日的参与感和体验感。

●观看传统舞蹈、曲艺等表演,增进对传统文化的了解和欣赏。

4.拓展活动:●家庭作业:让学生与家人讨论自己家乡或民族特有的传统文化,并写一篇小作文进行展示。

●参观博物馆、文化活动等,以丰富学生对传统文化的体验和认知。

教学反思:针对这个教案,我认为有以下值得反思和改进之处:1.教学目标的设置需要更加具体和可衡量。

可以明确阐述每个目标的具体表现和评价方式,以便更好地评估学生的学习成果。

2.教学过程中,可以增加一些互动环节,如小组合作、角色扮演等,激发学生的参与度和主动性。

3.需要注重培养学生对传统文化的理解能力和创造力。

可以通过提问、讨论等方式,引导学生深入思考和表达自己的观点。

4.辅助材料的选择要有针对性和丰富性,能够满足不同学生的学习需求。

可以结合多种媒体资源,如视频、音频、图片等,以提供更丰富、直观的学习体验。

通过反思和改进,我相信这个优秀传统文化教育教案能够更好地帮助学生对传统文化有更深入的理解和认知。

二年级传统文化上册教案整理好一、教学目标1. 知识与技能:让学生通过学习,了解我国传统文化的基本知识,如节日、习俗、历史人物等。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

3. 情感态度与价值观:增强学生对民族文化的认同感,培养学生传承和弘扬传统文化的意识。

二、教学内容1. 第一课:春节习俗教学重点:了解春节的来历、习俗和活动。

教学难点:春节习俗的内涵和意义。

2. 第二课:元宵节教学重点:了解元宵节的起源、习俗和活动。

教学难点:元宵节习俗的内涵和意义。

3. 第三课:清明节教学重点:了解清明节的来历、习俗和活动。

教学难点:清明节习俗的内涵和意义。

4. 第四课:端午节教学重点:了解端午节的起源、习俗和活动。

教学难点:端午节习俗的内涵和意义。

5. 第五课:中秋节教学重点:了解中秋节的来历、习俗和活动。

教学难点:中秋节习俗的内涵和意义。

三、教学方法1. 情境教学法:通过图片、视频等素材,营造生动的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习法:引导学生自主探究,培养学生解决问题的能力。

3. 合作学习法:组织学生进行小组讨论,培养学生团队协作的能力。

4. 案例分析法:通过分析具体案例,使学生更好地理解传统文化知识。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况等,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况:检查学生作业的完成质量,评估学生对课堂所学知识的理解和掌握程度。

3. 单元测试:定期进行单元测试,检验学生对所学知识的掌握情况。

4. 家长反馈:与家长保持沟通,了解学生在家庭中的学习情况和表现。

五、教学资源1. 教材:二年级传统文化上册教材。

2. 图片素材:与教学内容相关的图片。

3. 视频素材:与教学内容相关的视频。

4. 网络资源:查阅相关资料,丰富教学内容。

5. 教具:如灯笼、粽子等传统物品,用于直观展示教学内容。

六、教学计划1. 第一周:春节习俗周一心:导入春节话题,了解春节的来历周二心:学习春节习俗,如贴对联、放鞭炮等周三心:深入了解春节的饮食文化,如饺子、年糕等周四心:实践活动,制作春节手工艺品(如剪纸、灯笼)周五一:总结春节习俗,进行相关测试2. 第二周:元宵节周一心:介绍元宵节的起源和习俗周二心:学习元宵节的活动,如猜灯谜、赏花灯等周三心:深入了解元宵节的饮食文化,如汤圆、元宵等周四心:实践活动,制作元宵节的美食周五一:总结元宵节,进行相关测试3. 第三周:清明节周一心:了解清明节的来历和习俗周二心:学习清明节的扫墓、祭祖等活动周三心:深入了解清明节的食物文化,如寒食节的食物等周四心:实践活动,制作清明节的食物周五一:总结清明节,进行相关测试4. 第四周:端午节周一心:介绍端午节的起源和习俗周二心:学习端午节的活动,如赛龙舟、包粽子等周三心:深入了解端午节的食物文化,如粽子、艾叶等周四心:实践活动,制作端午节的美食周五一:总结端午节,进行相关测试5. 第五周:中秋节周一心:了解中秋节的来历和习俗周二心:学习中秋节的活动,如赏月、猜灯谜等周三心:深入了解中秋节的食物文化,如月饼、柚子等周四心:实践活动,制作中秋节的美食周五一:总结中秋节,进行相关测试七、教学活动1. 春节习俗:组织学生参观博物馆,了解春节的历史和习俗。

一、教学目标1. 知识与技能:让学生了解和认识中国传统文化,包括节日、民间艺术、传统习俗等。

2. 过程与方法:通过调查、讨论、实践等方式,培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

3. 情感态度与价值观:培养学生尊重和传承传统文化的意识,提高学生的民族自豪感。

二、教学内容1. 第一节:中国传统节日教学重点:了解中国传统节日的起源、习俗和庆祝方式。

教学难点:培养学生对传统节日的热爱和传承意识。

2. 第二节:中国民间艺术教学重点:认识中国传统民间艺术的形式和特点。

教学难点:培养学生对中国民间艺术的欣赏能力和创作能力。

3. 第三节:中国传统习俗教学重点:了解中国传统习俗的背景和意义。

教学难点:培养学生对传统习俗的尊重和传承意识。

4. 第四节:中国传统文化经典教学重点:让学生接触和了解中国传统文化经典著作。

教学难点:培养学生对中国传统文化经典的阅读兴趣和理解能力。

5. 第五节:中国传统美德教学重点:了解中国传统美德的内涵和表现。

教学难点:培养学生践行传统美德的习惯和能力。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解传统文化的相关知识。

2. 采用案例分析法,让学生深入了解传统文化。

3. 采用讨论法,引导学生探讨传统文化的意义和价值。

4. 采用实践法,让学生亲身体验和传承传统文化。

四、教学评价1. 学生对传统文化的知识掌握程度。

2. 学生对传统文化的兴趣和热爱程度。

3. 学生在实践活动中对传统文化的传承和发扬程度。

五、教学资源1. 教材:《二年级上册传统文化教案》。

2. 参考书籍:关于中国传统文化的书籍和资料。

3. 网络资源:关于中国传统文化的网站和在线资料。

4. 实物资源:传统文化相关的实物,如节日礼品、民间艺术作品等。

六、教学计划1. 第六周:中国传统节日课时:2课时内容:介绍春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等中国传统节日的起源、习俗和庆祝方式。

2. 第七周:中国民间艺术课时:2课时内容:介绍剪纸、泥塑、中国画、京剧等中国民间艺术的形式和特点。

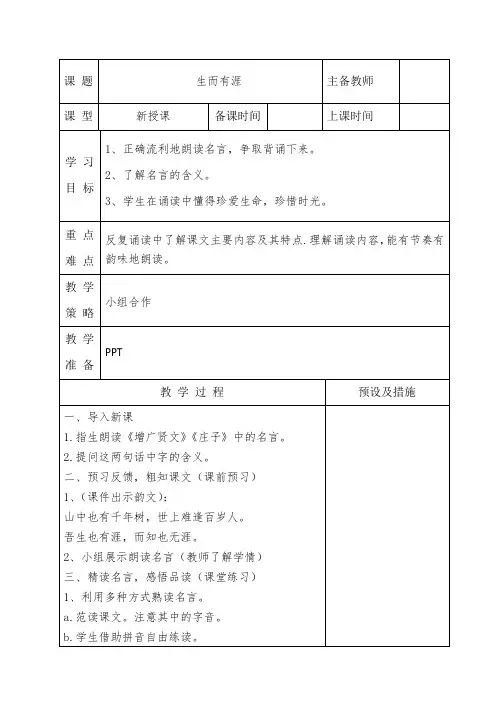

二年级上册传统文化教学目的:通过开展中华古诗文经典诵读活动, 使学生在记忆力最好的时候, 以最便捷的方式获得古诗文经典的基本修养, 受到中华传统文化的熏陶, 传承中华文明, 发扬中华文明, 提高文化底蕴, 培养爱国主义精神。

二、教学目标:1、通过组织学生诵读、熟背诗文经典, 让他们获得主流文化的基本熏陶和修养。

2.培养小学生的注意力和记忆力;3.帮助小学生养成良好的行为习惯, 心地向善,修养提高。

4.培养小学生克服外界干扰, 要成良好的学习习惯。

5、引导父母子女一起诵读, 增进亲子感情, 提升家庭文化品位。

三、教学措施1. 活动面向全体学生, 质量第一, 效果第一, 不盲目追求数量。

2. 以激发学生兴趣, 多鼓励、多表扬为原则, 让学生愉快地、自主地参加这项活动, 并在活动中感到生活更加充实、有意义, 体验成功的喜悦。

3.保证平均每课时20分钟的诵读时间, 提倡课后诵读。

4.对于较难理解篇目, 做适当注释, 帮助学生理解再背诵。

5. 检查落实:分段抽查第一单元勤学第一课 1.勤学早勿悔迟教学目标:1.培养孩子们的背诵能力。

2.教育孩子克服外界干扰, 养成良好的行为习惯和学习习惯。

3.教育孩子珍惜时间, 发愤勤学。

教学重点: 背诵“经典”。

一、教学难点: 本段内容的理解。

一、教学过程:导入:朗读经典片段, 看谁的读书表现好?二、经典诵读1.课件出示古诗《劝学》。

学生试读, 教师领读。

记所学内容, 通晓文意。

三、读故事, 明事理1.自由朗读《闻鸡起舞》的故事, 说说成语的本意和寓意。

2、广闻博识:读一读《更》, 了解更的划分。

3.余力学文先读后思, 说一说你的体会。

四、学以致用制定本学期的读书学习计划。

第二课古圣贤尚勤学导入:同学们知道孔子向7岁的项橐学习的故事吗?学生回答。

二、经典诵读1.课件出示: 《三字经》片段。

2.自由朗读, 指名领读。

齐读, 想一想:生活中, 同学们怎样向别人请教问题的呢?3、教师点睛:想要成就非凡, 就得努力学习。

二年级统文化教案一、教学目标:1. 知识与技能:让学生了解和认识中国传统文化中的成语、典故、古诗词等,提高学生的语文素养。

2. 过程与方法:通过讲解、阅读、讨论等方式,培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

3. 情感态度与价值观:传承和弘扬中华优秀传统文化,增强民族自豪感,培养学生的爱国情怀。

二、教学内容:1. 第一课:成语故事《画龙点睛》教学目标:了解成语“画龙点睛”的来历,理解成语的含义,学会运用成语。

教学内容:讲解成语故事,分析成语中的道理,进行成语接龙游戏。

2. 第二课:典故《掩耳盗铃》教学目标:了解典故“掩耳盗铃”的来历,理解典故的含义,学会运用典故。

教学内容:讲解典故,分析典故中的道理,进行典故问答。

3. 第三课:古诗词《静夜思》教学目标:学会古诗词《静夜思》,理解诗词的意境,体会诗词的美。

教学内容:朗读诗词,解析诗词意境,进行诗词创作。

4. 第四课:传统节日习俗教学目标:了解中国的传统节日,知道节日的习俗,感受节日的氛围。

教学内容:讲解中国传统节日,介绍节日习俗,进行节日活动体验。

5. 第五课:民间故事《孟姜女哭长城》教学目标:了解民间故事“孟姜女哭长城”的来历,理解故事中的情感,学会讲述故事。

教学内容:讲解民间故事,分析故事中的情感,进行故事表演。

三、教学方法:采用讲解法、阅读法、讨论法、实践法等,结合学生的实际情况,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习效果。

四、教学评价:通过课堂表现、作业完成情况、活动参与度等方面进行评价,关注学生的学习过程和情感态度。

五、教学资源:教材、课件、故事音频、图片、节日活动材料等。

六、教学步骤:1. 导入新课:通过图片或故事引入本节课的学习内容。

2. 讲解与展示:教师详细讲解本节课的知识点,并结合课件或实物进行展示。

3. 互动与讨论:学生之间进行交流讨论,分享自己的学习心得和体会。

4. 实践与操作:学生动手操作,进行实际演练,巩固所学知识。

七、课后作业:根据本节课的学习内容,布置相关的作业,让学生进行复习与巩固。

二年级传统文化学期备课一、指导思想:传统文化是治国之本、为人之本。

思想的传承。

是中华民族可贵的教育财产。

向来被看作是治国之理、为人之本、做事之道。

所谓“修身、齐家、治国、平天下”之重要标准。

对个人来讲,朗读经典是“明德、至善”的主要门路,即让人追求崇高境地;培育自我认识和自我发展能力;倡议践履躬行的道德原则。

正是这样,“读经教育”才历数千年而不停于世。

二、学习目标1.学会感悟中华经典的魅力,提升文学修养。

学生知道了什么是国学经典,接触了国学经典,感觉到了经典的魅力,为此后普及经典,传承国学打下了基础2.努力培育学生对经典朗读的浓重的兴趣。

尽人皆知,兴趣是最好的老师,是学生保持优异学习状态的动力3.拓宽学生知识面。

经过经典朗读,特别是高年级,教师指引学生认识跟经典有关的知识,发动学生宽泛采集信息资料,踊跃进行对于经典的研究活动4.改变行为,提升涵养。

朗读一方面要拓宽学生的视线,更重要的是在这个过程中学生的综合素质(语言辞吐、行为习惯、思想涵养等)获得锻炼。

让学生理解了做什么样的孩子才是大家喜爱和需要的。

所以,从这个方面的意义来说,过程比结果更为重要三、学习举措1、随时随处朗读。

“人人是老师,到处是教室”。

只需有热忱、能识字读拼音的人,就能成为导读老师。

2、快乐朗读。

用开朗快乐、唱儿歌或背广告词的方式,让学生在没有任何压力的状况下,自然地朗读,尔后从中获得背诵的乐趣和成就感,这是一种在唱诵中学习的方式3、限时朗读。

如每天朗读半小时。

在学校由老师利用早自习或活动课的时间,分几个阶段背诵(因小孩集中力有限,所以以时间短,次数多为佳4、朗读。

回家后,家长可带动孩子朗读,既能培育亲情关系,又能把朗读经典的乐趣与利处与家人分享5、乐朗读。

让学生跟从经典的民族音乐朗读,培育孩子的节奏感和审美情味6、创建环境,锲而不舍。

老师和家长们重点“要锲而不舍,要有信心”。

最好创建一个人人都在朗读的环境,让孩子浸濡此中,自然会愿意亲密经典7、成就激励,活动喜闻乐道。

二年级《传统文化》学期备课

一、教学内容:

“经典驿站”、和“艺术乐园”两个单元。

二、教学目标:

以诵读原创经典、感怀名人志士、游历名山胜水、品味艺术文化为基本活动内容,在使民族文化得以血脉相承,使少年儿童受到中华传统文化的滋养,从而陶冶情操,开启心智,提升志趣,提高综合文化素质,激发爱国情感,培养民族气节。

三、教学重难点:

使少年儿童受到中华传统文化的滋养,从而陶冶情操,开启心智,提升志趣,提高综合文化素质,激发爱国情感,培养民族气节。

四、教具学具:多媒体课件及课本等

五、课时分配:

每课一课时

六、学情分析:

二年级学生学习习惯有待加强,需从各方面对本科知识进行补充和充实,但个别学生因家庭环境的影响,对此认识不深,不愿开动脑筋,学习兴趣不浓。

七、教学方法:观察、讨论、探究、合作等

八、教学措施

1、改变常规教学模式,变课堂为学堂让学生动脑想想,动口讲讲,动手做做,动脚走走,自主学习,尝试错误,教师只在必要时,给予指导、帮助,真正把学习的主动权还给学生。

2、认真备课,精心准备,课堂上运用多种教学手段引导学生置疑问难,学习新知。

3、充分发挥学习伙伴的作用,让学生互助学习,团结合作,共同解决学习上的困难。

走出课堂,走出学校,将课堂延伸到课外,争取学生家长的支持,带领学生亲自实践,体验劳动的乐趣。

九、教学中应注意的问题:

1、关注学生的主体性。

2、要注重学习方式的主动性。

3、要体现教学过程的层次性。

4、要关注学生的情感体验。

5、注重评价的过程性和激励性。

二年级上册传统文化教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解和认识我国传统文化的基本内容,如诗词、成语、故事、历史人物等。

(2)培养学生对中国传统文化的兴趣和热爱。

2. 过程与方法:(1)通过阅读、讲解、讨论等方式,让学生深入了解传统文化的内涵。

(2)运用角色扮演、讲故事、游戏等活动,培养学生主动参与传统文化的积极性。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中国传统文化的自豪感。

(2)培养学生尊重和传承传统文化的意识。

二、教学内容第一单元:中国传统节日1. 春节:介绍春节的来历、习俗和活动。

2. 清明节:介绍清明节的起源、习俗和传统食品。

3. 端午节:介绍端午节的来历、习俗和活动。

4. 中秋节:介绍中秋节的起源、习俗和食品。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考和探索传统文化的内涵。

2. 运用案例分析法,让学生通过具体实例了解传统文化的特点。

3. 采用小组讨论法,培养学生的团队合作能力和交流表达能力。

四、教学评价1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和活动表现,评价学生的参与程度。

2. 学生作业完成情况:检查学生作业的完成质量和速度,了解学生对传统文化的掌握程度。

3. 学生小组讨论表现:评价学生在小组讨论中的表现,包括观点阐述、沟通交流等。

五、教学资源1. 教材:《二年级上册传统文化教案》教材。

2. 课件:相关传统文化的图片、视频、音频等资料。

3. 教具:卡片、贴纸、实物等教学辅助工具。

六、教学内容第二单元:中国传统文化经典1. 诗词:学习古代诗词,理解诗词的意境和情感。

2. 成语:学习和运用常见的成语,理解成语的含义和背后的故事。

3. 故事:阅读中国传统故事,了解故事内容及其寓意。

4. 历史人物:了解中国古代历史人物的事迹和精神品质。

七、教学活动1. 诗词朗诵:组织学生进行诗词朗诵活动,提高学生的语言表达能力和审美情趣。

2. 成语游戏:设计成语游戏,让学生在游戏中学习和巩固成语知识。

刘镇小学二年级传统文化(学科)课时电子备课卡课时编号:刘镇小学二年级传统文化(学科)课时电子备课卡课时编号:一.教师范读二、学生跟读背诵《蝉》《咏萤》三、教师解析,引导学生理解:《画菊》花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中!h;宋?郑思肖《画菊》并:靠,依傍。

疏篱:稀疏的篱笆。

赞颂了菊花宁可枯死枝头也不落地的独立、坚贞的寄寓了决心斗争到底的民族气节。

四:日积月累郑思肖,南宋末为太学上舍,曾应试博学宏词科。

元兵南下,郑思肖忧国忧民,上疏直谏,痛陈抗敌之策,被拒不纳。

郑思肖痛心疾首,孤身隐居苏州,终身未娶。

宋亡后,他改字忆翁,号所南,以示不忘故国。

他还将自己的居室题为“本穴世界”,拆字组合,将“本” 字之“十”置于“穴”中,隐寓“大宋”二字。

他善画墨兰,宋亡后画兰都不画土,人问其故,答曰:“地为人夺去,汝犹不知耶?”郑思肖自励节操,忧愤坚贞,令人泪下!他颂菊自喻,倾注了他的血泪和生命!郑思肖的这首画菊诗,与一般赞颂菊花不俗不艳不媚不屈的诗歌不同,托物言志,深隐诗人的人生遭际和理想追求,是一首有特定生活内涵的菊花诗。

五:拓展活动梅兰竹菊1 出谷送香非不远,那能送到俗尘中。

清? 郑燮《兰》俗尘:庸俗的尘世。

2 友他在空谷,不喜见炎凉。

愿吾后嗣子,婚媾结如兰。

清?郑燮《题兰》友:作朋友的意思。

炎凉:气候的冷热,比喻人情势利。

后嗣子:后代。

婚媾:婚姻。

3 春兰末了夏兰开,万事催人莫要呆。

阅尽荣枯是盆盎,几回拔去几回栽。

清?郑燮《盆兰》末了:花开尽了。

呆:待。

荣枯:盛衰。

盎(àng):腹大口小的盆。

刘镇小学二年级传统文化(学科)课时电子备课卡课时编号:一.教师范读二、学生跟读背诵《画菊》《梅花》三、教师解析,引导学生理解:这是一首托物言志的诗以兰草自比又以山中的群芳比喻不如意的外部环境,坚贞还自抱写出了作者不愿与世同流合污的高尚品质何事斗群芳则反映了作者不愿为了功名利禄而劳累喜爱隐居生活的惬意心情四:日积月累郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人,生于 1693年,卒于 1765年,康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。

二年级上册传统文化教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解和认识我国传统文化中的成语、典故、古诗等;(2)通过学习传统文化,提高学生的语文素养和阅读能力。

2. 过程与方法:(1)通过讲解、阅读、讨论等方式,让学生感受传统文化的魅力;(2)培养学生对传统文化的兴趣和热爱,提高学生的文化素养。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对祖国的热爱之情;(2)培养学生对传统文化的尊重和传承意识。

二、教学内容1. 第一单元:成语故事(1)成语“滥竽充数”的故事;(2)成语“画龙点睛”的故事;(3)成语“掩耳盗铃”的故事。

2. 第二单元:古诗欣赏(1)李白的《静夜思》;(2)杜甫的《春望》;(3)王之涣的《登鹳雀楼》。

三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生通过学习成语故事和古诗,了解我国传统文化,提高语文素养。

2. 教学难点:引导学生理解成语和古诗的含义,培养学生的文化素养和审美能力。

四、教学方法1. 讲解法:教师对成语故事和古诗进行讲解,让学生了解故事内容和诗歌意境。

2. 阅读法:学生自主阅读成语故事和古诗,感受传统文化的魅力。

3. 讨论法:学生分组讨论,分享对成语和古诗的理解和感悟。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况和学习态度。

2. 作业完成情况:检查学生对成语故事和古诗的阅读理解能力。

3. 单元测试:对学生进行单元测试,了解学生对成语和古诗的掌握程度。

六、教学计划1. 第一周:成语故事教学,讲解成语“滥竽充数”的故事。

2. 第二周:成语故事教学,讲解成语“画龙点睛”的故事。

3. 第三周:成语故事教学,讲解成语“掩耳盗铃”的故事。

4. 第四周:古诗欣赏教学,讲解李白的《静夜思》。

5. 第五周:古诗欣赏教学,讲解杜甫的《春望》。

6. 第六周:古诗欣赏教学,讲解王之涣的《登鹳雀楼》。

7. 第七周:实践活动,组织学生进行传统文化主题的手工制作或表演。

七、教学资源1. 成语故事书籍;2. 古诗文选集;3. 多媒体教学设备;4. 手工制作材料;5. 表演道具。

第一单元敏而好学1. 玉不琢,不成器教学目标:1、了解《学记礼记》相关背景,激发学生的兴趣。

2、通过课程的学习理解一个人只有经历磨炼才能成为对社会有用的人。

教学重点:让学生知道经历磨炼请学习,才能成才。

教学难点:理解文章含义教学准备:多媒体课件教学过程:一、导入新课《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。

因秦始皇- 焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子,计有:鲁人口头传授的《鲁论语》20 篇,齐人口头传授的《齐论语》22 篇,从孔子住宅夹壁中发现的《古论语》21 篇。

二、学习新课学生自读:玉不琢,不成器。

人不学,不知道。

试着背诵,借助注解自己说说这两句说的什么意思。

学生交流。

老师讲解。

玉:美玉。

琢:雕琢。

器:器物。

道:道理。

一块没有雕琢的玉石,不能成为精美的玉器。

一个人如果不努力学习,就不会懂道理。

三、读《卞和献玉》1、学生自读。

2、小组交流,说说读了这个故事你明白了什么?3、指名说一说。

四、学生学习“知行合一”说说你做到了吗?五、课堂作业背诵课本第五页的诗句。

六、课外拓展七、自己该如何做?说一说。

2. 知所知,明不知教学目标:1、了解《论语》相关背景,激发学生的兴趣。

2、通过课程的学习让学生明白做人要实事求是,不要不懂装懂。

教学重点:让学生知道经历磨炼请学习,才能成才。

教学难点:理解文章含义教学准备:多媒体教学过程:一、导入新课《礼记学记》记述学习的功用、方法、目的、效果,并论及教学为师的道理,与大学发明所学的道术,相为表里,故甚为宋代理学所推崇。

二、学习新课学生自读:知之为知之,不知为不知,是知也。

试着背诵,借助注解自己说说这两句说的什么意思?老师讲解:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

告诉我们的道理(课本第七页小博士的话)三、读《诸葛亮智斗司马懿》和《菱角的尴尬》1、学生自读2、小组交流,说说读了这两个个故事你明白了什么?3、指名说一说。

二年级统文化教案一、教学目标1. 知识与技能:让学生了解和认识我国传统文化,掌握一些基本的文化知识和技能,如诗词、成语、故事、绘画等。

2. 过程与方法:通过课堂讲解、讨论、实践等方式,培养学生对传统文化的兴趣和热爱,提高学生的文化素养。

3. 情感态度与价值观:培养学生尊重和传承传统文化的意识,增强民族自豪感,培养学生的爱国情怀。

二、教学内容1. 第一课时:中国传统文化简介教学重点:让学生了解传统文化的定义、特点和内容。

教学难点:如何引导学生理解和欣赏传统文化的独特魅力。

2. 第二课时:诗词欣赏教学重点:让学生学会欣赏诗词的韵律美、意境美。

教学难点:如何帮助学生理解诗词背后的文化内涵。

3. 第三课时:成语故事教学重点:让学生了解成语的来源、含义和用法。

教学难点:如何让学生在理解成语的基础上,学会运用成语。

4. 第四课时:传统绘画教学重点:让学生了解中国传统绘画的基本技法和特点。

教学难点:如何培养学生对中国绘画的兴趣和审美能力。

5. 第五课时:传统节日教学重点:让学生了解我国的主要传统节日及其习俗。

教学难点:如何让学生理解传统节日的文化内涵。

三、教学方法1. 采用讲授法、谈话法、讨论法等,让学生在轻松愉快的氛围中学习传统文化。

2. 运用多媒体手段,如图片、视频等,直观地展示传统文化的魅力。

3. 结合实际生活,让学生在实践中感受传统文化的魅力。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 课后作业:检查学生的作业完成情况,评估学生对课堂所学内容的掌握程度。

3. 单元测试:定期进行单元测试,测试学生对传统文化的理解和运用能力。

4. 学生反馈:听取学生的意见和建议,不断调整教学方法,提高教学质量。

六、第五课时:传统节日(续)教学重点:让学生了解我国的主要传统节日及其习俗。

教学难点:如何让学生理解传统节日的文化内涵。

教学准备:节日相关图片、视频资料、文化故事等。

二年级上册传统文化备课第1课时《士有百行,以德为首》教学目标:1、背诵“士有百行,以德为首”这句古语2、理解其含义,能结合自身,在日常生活中规范自己的行为教学过程:一、经典回放:士有百行,以德为首二、简介《士有百行,以德为首》这句话的出处《三国志》,以及陈寿其人三、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、难点。

2、结合字面意思和生活实际初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

四、结合古语新说帮助学生理解句子的意思1、学生结合古语新说理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

五、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1)学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2)同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

六、明道喻理:结合视频,通过晋文公赏勉以德为先的故事,更加深刻体会士有百行,以德为首这句话的深刻内涵七、知行合一:引导学生思考,小明、小华、小红谁可以入选三好学生。

想一想在自己的生活中,怎么实践这句话,怎样成为一个“以德为首”的人,能从哪方面做起?写出你的想法。

八、课外延伸:课下搜集关于士有百行,以德为首的小故事,并交流。

第2课时《勿以恶小而为之,勿以善小而不为》1、背诵“勿以恶小而不为,勿以善小而不为”这句古语2、理解其含义,能结合自身,在日常生活中规范自己的行为教学过程:一、经典回放:勿以恶小而不为,勿以善小而不为二、简介这句话的出处《论语》以及孔子其人三、教师有感情、有韵味地范读要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、难点。

2、结合字面意思,生活实际初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

四、结合注释帮助学生理解句子的意思1、学生结合注释理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

中华优秀传统文化教案二年级上册教案名称:中华优秀传统文化教学学科:语文年级:二年级教材版本:人教版教学目标:1. 了解中华优秀传统文化,包括春节、端午节、中秋节等文化节日的来历和传统习俗;2. 加深学生对传统文化的了解和认识,塑造爱国、敬业、诚信、友爱等优秀品质;3. 提高学生的听、说、读、写能力,培养他们的表达和交往能力。

教学内容:第一课:春节学习目标:1. 了解春节的来历和历史背景,感受节日的传统氛围;2. 学习春联、灯笼、窗花等春节的传统文化元素,体验手工制作的乐趣。

教学重点:1. 介绍春节的来历及庆祝方式;2. 学习春联、灯笼、窗花等春节文化元素。

教学难点:1. 了解春节的历史背景和文化内涵;2. 掌握春节文化元素的制作方法。

教学过程:一、导入1. 让学生回顾过去的春节,询问他们觉得春节是什么、有什么习俗。

2. 讲述春节的来历和历史背景,包括腊月、年夜饭、红包等传统习俗。

二、学习1. 分别介绍春联、灯笼、窗花的起源和文化内涵,并进行示范制作。

2. 分组让学生进行手工制作,体验传统文化的创作过程,增强学生的动手能力。

三、总结1. 回顾本节课所学内容,加深对春节的认识和理解。

2. 引导学生思考,如何继承和发扬中国传统文化。

第二课:端午节学习目标:1. 了解端午节的来历和历史背景,传统节日的意义;2. 学习龙舟、粽子等端午节的文化元素,感受传统文化带来的乐趣。

教学重点:1. 介绍端午节的来历及庆祝方式;2. 学习端午节文化元素,如龙舟、粽子等。

教学难点:1. 了解端午节的历史背景和文化内涵;2. 掌握端午节文化元素的制作方法。

教学过程:一、导入1. 让学生了解端午节的起源和庆祝方式,探讨端午节的传统文化内涵。

2. 回忆学生自己曾经做过的端午节手工活动,如何通过活动来了解端午节。

二、学习1. 介绍龙舟、粽子等端午节文化元素的起源和文化内涵,并进行示范制作。

2. 分组让学生进行手工制作,体验传统文化的创作过程,增强学生的动手能力。

小学二年级传统文化教案第一单元经典驿站指导思想:以科学发展为根本的指导思想,以新课程理念为行动指南,以全面推进素质教育为根本目的,立足现实,着眼未来,遵循规律开发和利用好校本课程,引领广大学生阅读经典、阅读思想、阅读文化、阅读精神,无限相信书籍的力量,为学生的幸福人生奠定坚实的发展基础。

教学目的:1、喜欢经典文章,感受中华优秀传统文化的精髓,为熟读成诵奠定基础。

2、初步掌握经典诵读的方法,能用普通话正确流利有感情地诵读。

3、基本了解诵读内容,提高语文素养。

4、训练儿童应对、掌握声韵格律,从中得到语音、词汇、修辞的训练。

,第1课《声律启蒙》(节选一)一、经典回放:来对往,密对稀,燕舞对莺飞。

风清对月朗,露重对烟微。

瓜对果,李对桃,犬子对羊羔。

春分对夏至,谷水对山涛。

教学过程:二、简介《声律启蒙》。

三、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

四、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合注释理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

五、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1)学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

六、温馨点击:第2页七、活动广角:第3页八、成长袋:第4页九、课外延伸:1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料,先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

第2课《声律启蒙》(节选二)一、经典回放:云对雨,雪对风,晚照对晴空。

来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。

天浩浩,日融融,佩剑对弯弓。

楼对阁,户对窗,巨海对长江。

千山对万水,九泽对三江。

山岌岌,水淙淙,故国对他邦。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合注释理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第6页六、活动广角:第7页七、成长袋:第8页九、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料,先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

/ 第3课《续小儿语》(节选)\一、经典回放:从小做人,休坏一点。

覆水难收,悔恨已晚。

白日所为,夜来省己。

是恶当惊,是善当喜。

人誉我谦,又增一美;自夸自败,还增一毁。

待人要丰,自奉要约;责己要厚,责人要薄。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第10页六、活动广角:第11页七、成长袋:第12页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

第4课、《增广贤文》(节选一)一、经典回放:由俭入奢易,由奢入俭难。

少成若天性,习惯成自然。

一年之计在于春,一日之计在于寅。

一家之计在于和,一生之计在于勤。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第14页六、活动广角:第15页七、成长袋:第16页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

第5课、《增广贤文》(节选二)一、经典回放:孝当竭力,非徒养身。

鸦有反哺之孝,羊知跪乳之恩。

岂无远道思亲泪,不及高堂念子心。

诸恶莫作,众善奉行。

知己知彼,将心比心。

责人之心责己,爱己之心爱人。

再三须慎意,第一莫欺心。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第18页六、活动广角:第19页七、成长袋:第20页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

'、第6课、《弟子规》(节选一)一、经典回放:惟德学,惟才艺,不如人,当自励。

若衣服,若饮食,不如人,勿生戚。

闻过怒,闻誉乐,损友来,益友却。

闻誉恐,闻过欣,直谅士,渐相亲。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第22页六、活动广角:第23页七、成长袋:第24页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

第7课、《弟子规》(节选二)一、经典回放:读书法,有三到。

心眼口,信皆要。

方读此,勿慕彼。

此未终,彼勿起。

宽为限,紧用功。

工夫到,滞塞通。

心有疑,随札记。

就人问,求确义。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第26页六、活动广角:第27页七、成长袋:第28页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

第8课、《幼学杂字》(节选)\一、经典回放:正月元宵,立春雨水。

二月花朝,惊蛰春分。

三月寒食,清明谷雨。

四月清和,立夏小满。

五月端午,芒种夏至。

六月三伏,小暑大暑。

七月七夕,立秋处暑。

八月中秋,白露秋分。

九月重阳,寒露霜降。

十月小春,立冬小雪。

十一月数九,大雪冬至。

十二月腊八,小寒大寒。

除夕分岁,次早新年。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合小卡片注释初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合小卡片理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。

5、师生共同放声齐读。

五、温馨点击:第30页六、活动广角:第31页七、成长袋:第32页八、课外延伸1、与父母一起多形式诵读。

2、与父母交流诵读心得。

3、课外搜集资料, 先讲给父母听,到校后与老师、同学交流。

/ 第9课、《中华改良杂字》(节选)\一、经典回放:勤能补我拙,俭能为我廉。

知足者常乐,能忍者自安。

路遥知马力,日久结人缘。

二、教师有感情、有节奏、有韵味地范读。

要求:1、学生看教材认真倾听,标记出生字、新词、难点。

2、结合文意初步感知诵读内容。

3、体会教师诵读的节奏和韵律。

三、结合注释帮助学生理解句子的意思。

1、学生结合文意理解意思。

2、全班交流。

3、教师小结。

四、学生练读1、学生认真跟读。

2、学生自读。

(1 )学生自读,教师巡视指导,帮助朗读有困难的学生,及时发现学生朗读中出现的共性问题并随时加以指导。

(2 )同桌互读。

相互评价优点与不足,通过练习加以纠正。

(3)同桌合作读,一人一句。

3、小组交流。

k jr4、指名读,师生针对诵读时是否正确、流利、有感情进行评价。