竹声萧萧山东宁阳人,中国美术家协会会员、北京华源书画院院长、

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:25

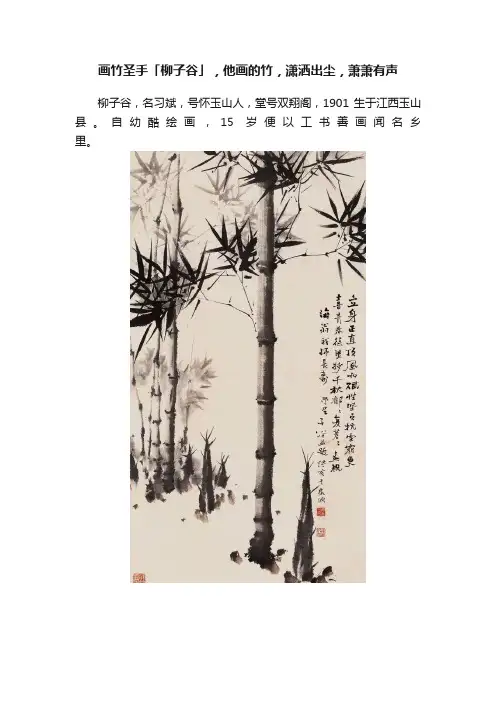

画竹圣手「柳子谷」,他画的竹,潇洒出尘,萧萧有声

柳子谷,名习斌,号怀玉山人,堂号双翔阁,1901生于江西玉山县。

自幼酷绘画,15岁便以工书善画闻名乡里。

他画的竹,潇洒出尘,萧萧有声。

兼擅山水、人物、花卉,尤精兰竹。

被誉为“竹圣”、“板桥第二”;从二十年代画竹,一直画到八十年代。

六十年的创作,柳子谷视竹为品格的象征,并且将画竹当作一种人生境界去追求。

与徐悲鸿、张书旗三人被称为画坛的“金陵三杰”。

代表作品《雪中从军图》、《后湖印象》。

其中,和满键合作长达27米的史诗巨制《抗美援朝战争画卷》,其精炒的描绘出了雄伟的历史画面,是中国现代画坛上堪称是绝无仅有的杰作。

杨万里《初入淮河四绝句》原文翻译及赏析杨万里《初入淮河四绝句》原文翻译及赏析导语:《初入淮河四绝句》是宋代诗人杨万里的组诗作品。

下面是关于杨万里《初入淮河四绝句》原文翻译及诗意赏析,欢阅读和参考!初入淮河四绝句朝代:宋代作者:杨万里其一船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳。

何必桑乾方是远,中流以北即天涯! 其二刘岳张韩宣国威,赵张二相筑皇基。

长淮咫尺分南北,泪湿秋风欲怨谁? 其三两岸舟船各背驰,波浪交涉亦难为。

只余鸥鹭无拘管,北去南来自在飞。

其四中原父老莫空谈,逢着王人诉不堪。

却是归鸿不能语,一年一度到江南。

译文船离开洪泽湖岸边,到了淮河后心情就变得很不好。

何必说要到遥远的桑乾河才算塞北边境呢,淮河中流线以北就已经天尽头了!刘錡、岳飞、张俊、韩世忠众将抗金宣示了国威,赵鼎和张俊二贤相奠定了国家基业。

淮河两岸咫尺之间南北分裂,秋风中洒泪应该怨恨谁?淮河中的舟船相背而驰,连激起的波痕接触一下也难以做到。

只能看到天上的鸥鹭无拘无束,自由自在地在南北岸之间飞翔。

中原的父老们没说一句客套话,遇到我这个皇帝使者便诉说不能忍受金诗歌赏析第一首写诗人入淮时的心情。

首两句总起、入题。

交代了出使的行程和抑郁的心情,为这一组诗奠定了基调。

诗人离开洪泽湖之沙岸一进入淮河,胸怀就烦乱、骚动,这是因为昔日国中流水今日已为边境界线。

这两句写出了南宋人面对长淮时心理上独特的变化。

后两句写感慨,是”意不佳”的原因之一。

”桑乾”即永定河上游的桑乾河,在今山西省北部与河北省的西北部,唐代这里是北方少数民族的交接处。

唐代诗人雍陶《渡桑乾水》一诗有”南客岂曾谙塞北,年年唯见雁飞回”之句,表示过了桑乾河才是中国的”塞北”的意思。

刘皂《渡桑乾》也有”无端更渡桑干水,却望并州是故乡”之句。

在北宋,苏辙元祐五年在出使契丹回国离开辽境时所写的《渡桑乾》一诗中仍曾这样写道:”胡人送客不忍去,久安和好依中原。

年年相送桑乾上,欲话白沟一惆怅。

”正因为前人有过那样的边境观念,所以现在作者说”何必”,表面看来似乎是不满于前人的看法,其实诗人正是通过这种不满的语气在今不如昔的对比中表达对江山半壁的哀惋和对朝廷偏安的怨恨,这是一种委婉的表达方式。

关于竹子的诗郑板桥

《竹石一》

淡烟古墨纵横,写出此君半面。

不须日报平安,高节清风曾见。

《竹石二》

咬定青山不放松,立根原在破岩中; 千磨万击还坚劲,任尔东西南北风,《予告归里,画竹别潍县绅士民》当纱掷去不为官,饔萧萧两袖寒。

写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。

《效李艾山前辈体》

秋风何自寻,寻入竹梧里。

一片梧阴,何处秋声起?

《和学使者于殿元枉赠之作》

十载杨州作画师,长将赭墨代胭脂。

写来竹柏无颜色,卖与东风不台时。

《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

《篱竹》

一片绿阴如洗,护竹何劳荆杞?

仍将竹作芭篱,求人不如求已。

《竹》

举世爱栽花,老夫只栽竹。

霜雪满庭除,洒然照新绿。

幽篁一夜雪,疏影失青绿。

莫被风吹散,玲珑碎空玉。

一节复一节,千枝攒万叶。

我自不开花,免撩蜂与蝶。

《题画》

一竹一兰一石,有节有香有骨。

满堂皆君子之风,万古对青苍翠色。

有兰有竹有石,有节有香有骨。

任他逆风严霜,自有春风消息。

《题画》

一阵狂风倒卷来,竹枝翻回向天开。

扫云扫雾真吾事,岂屑区区扫地埃。

秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂。

惟有竹枝浑不怕,挺然相斗一千场。

《笋竹二首》

江南鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初。

分付厨人休斫尽,清光留此照摊书。

笋菜沿江二月新,家家厨房剥春筠。

此身愿辟千丝篾,织就湘帘护美人。

题画竹原文及翻译题画竹原文及翻译郑燮还曾因民间疾苦,写过一篇墨竹图题诗,写出了民间的疾苦。

小编为大家整理的题画竹原文及翻译,喜欢的朋友不要错过了。

题画竹清代:郑板桥秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂。

惟有竹枝浑不怕,挺然相斗一千场。

解说一生的付出。

郑板桥以诗书画三绝著称于世,尤以画竹为佳。

“四十年来”告诉我们板桥画竹是付出了一生的心血的。

画竹成了他展示生命的一种方式。

任何一项技术或艺术都值得人去做一生的追求。

也只有把一项技术或艺术作为一生的追求,才可能达到它精纯的状态。

这项技术或艺术也才能成为自己生命的一部分。

“画竹枝”似乎不是一项高深的技艺,但板桥却用一生的思想情感倾心于它,因此,他才对画竹有自己独特的'体验,才画出独具一格的竹子。

技艺的精进,不仅在于生命的投入,还在于生命投入的方式。

做和思就是生命之投入方式。

“日间挥写夜间思”就是板桥画竹的生命投入方式。

有了日间的挥写,加上夜间的沉思,板桥才感悟到了画竹的真谛,才画出了竹枝的神韵。

我们的教学是不是也要用一生的生命来投入,进入“日间教来夜间思”的生命状态,无技巧的境界。

从冗繁到清瘦,可以看出板桥对画竹领悟的过程。

可以想象,刚开始画竹,他是把竹枝的一枝一叶都要画出来的,所谓“一枝一叶总关情”。

但这样的表现只能是自然的忠实的复制和描摹,最高境界只是逼真而已。

而非能表现竹子的精神,表现作者对竹子意义的独特理解,从而达到艺术化的境界。

“清瘦”可以说是板桥对竹子意义特有的发现,这种发现的表现就成了一种艺术风格。

这种风格既有属于竹子的天然素质,有倾注了作者的情思。

也许清瘦的竹子不那么像自然界的竹子,画着画着,对过去的纯描摹而言似乎是“生”了,但这却是一个更高的创新的“熟”的境界。

可不可以这样说,艺术的创造只有当我们在一个阶段以后感觉到了“生”,才能进入另一个“熟”的天地。

生,其实是对当前自我的否定,由生到熟,再由熟到生,不断否定自己,不断上升,以臻完美。

画竹郑燮原文及翻译

原文:

余家有茅屋三间,南面种竹.夏日新篁初放,绿阳照人,置一小榻其中,甚凉适也.秋冬之际,取围屏骨子,断去两头,横安以为窗棂,用匀薄洁白之纸糊之.风和日暖,冻蝇触纸上,冬冬作小鼓声.于是一片竹影零乱,岂非天然图画乎!凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳.

翻译:

我家里有三间茅草屋,南面种着竹子,夏天新竹刚刚开花,绿色的阳光照进来,在里面放一个小床,非常凉爽舒适.秋天冬天,取围着的屏风的骨子,端掉两个头,横着放当作窗棂,用薄的洁白的纸糊上,风和太阳暖,冻着的苍蝇碰到纸上,冬冬的作小鼓的声音.这时候一片零乱的竹子影子,难道不是天然的图画吗?凡是我画竹子,没有老师的教授,大多数是从纸窗户白墙壁太阳光月亮影中得到的.。

《题仲姬墨竹》题画诗赏析《题仲姬墨竹》题画诗赏析管道杲绿窗无长物,树蕙与滋兰。

光风布淑气,扬扬畹亩间。

窗外何所有,修竹万千竿。

密叶敷午阴,劲节当岁寒。

方欣同臭味,且以报平安。

吾妹忽来顾,绿纱生薄寒。

幔结贻佩纕,重重青琅玕。

写真一挥洒,翰墨犹未干。

古意镇长在,高风渺难攀。

况有斐比德,懿名垂不刊。

管道杲(生卒年不详),元女书画家。

为著名书画家管道升之姊,适南浔姚氏,曾为道升题画,有手书《观世音普门品》,赵孟頫题其后。

管道升(1262—1319),元名女画家。

字仲姬,一字瑶姬,湖州(今属浙江)人,赵孟頫妻,封魏国夫人,世称管夫人。

能诗,工书,善画,梅兰竹石,笔意清绝,亦工观音、佛像。

《丹青记》云:“夫人性喜梅兰,下笔辄妙,不让山仙。

有时对庭中修竹,亦自兴至,不自休。

”吕柟跋夫人画竹云:“往尝见管仲姬入宫为元皇后写竹,凡七八十种,清神幽思,曲尽变态。

后有跋语,亦管自作,辞染俱妙,遒劲处如写竹然。

” (以上俱引自胡文楷《历代妇女著作考》)传世画作有《水竹图》、《墨竹图》、《鱼篮观音图》等。

管道升今存有《墨竹图》,叶密墨浓,用笔尖劲,落款为“仲姬写与淑琼”。

淑琼是否即其姊道杲,待考。

管氏另有《竹石图》、《水竹图卷》,笔墨疏秀,新篁劲挺,瘦石玲珑,别饶情趣。

据《履园丛话》载:“世传管仲姬《墨竹》最多,而真者绝少。

忆于甲寅三月,余在钱塘晤鲍绿饮先生于西湖寓中,见一卷,当夫人杰作。

后有夫人之姊名道杲者,嫁于姚,居南浔,一诗一跋,写作俱妙。

后跋云:至大二年四月二日,吾妹魏国夫人仲姬见访于南浔里第。

宴坐君子轩,夫人笑曰:‘君子名轩,何以无竹?’爰使奴磨墨,写此幅于轩中。

夫妇人之事,箕帚、中愧刺绣之外,无余事矣。

而吾妹则无所不能,得非所谓女丈夫乎?为吾子孙者可不宝之!他日妹丈松雪(按即赵孟頫)来看,当可乞题咏也。

姚管道杲识。

”这首题画诗前十句先写窗外之真竹,后十句方入正题,赞仲姬之画竹。

欲写真竹,先以蕙与兰来衬托。

诗人说,生平别无嗜好与追求,所以窗间别无长物,种满了蕙草与兰花,那兰蕙的香气,布满于畹亩之间。

古代文人为何喜爱竹子绘画作者:来源:《公关世界》2017年第02期中国的竹子绘画,列为象征民族君子风范的“四君子”之一,元代张退公在《画苑补益记》的《墨竹记》中说:“夫墨竹者,肇自明皇,后传萧悦。

”元代画竹高手李衎在《竹谱》中说:“墨竹亦起源于唐,而源流未审。

”近代陈师曾在《中国绘画史》中也说:“唐代王维、孙位、张立则是写竹绘画开端。

”可见唐代开始竹子绘画渐渐从山水、人物画的配景地位上独立出来,并在宋代得到文人墨客喜爱,成为表现文人士夫精神的重要载体之一。

而后经过诸多文人画家之艺术演绎,千余年来画竹高手辈出,历代先贤写竹,“竹论”的佳话辈出,古往今来的艺术大家以“竹”作为题材绘缀不倦,尤其是在文人画的表现中,竹升华成了一种人的精神风貌,赋予它虚心、坚韧、气节等人格魅力。

苏轼曾说过:“宁可食无肉,不可居无竹。

”从古人的绘画作品可以看出,他们对竹的创作热情亦是他们表达人生的态度,因为“画如其人”“书如其品”。

古人画的竹子不仅自然、神似,更是学者文人内心笔墨情操与人文精神的舒展。

竹子绘画历史悠久,从历史上流传保存下来的作品看,以竹子为主题最早可见的是五代徐熙《雪竹图》。

宋代有徽宗赵佶、崔白、吴元瑜、文同、苏东坡等诸多学者大家,元代赵孟頫一家三人都是画竹子的逸品能手,成为画坛史上的一桩美谈,高克恭、倪瓒、吴镇、李衎、柯九思等皆是写竹著名画家,他们的竹画或“挺拔洒脱”,或“醉笔淋漓写竹枝”,或以书法笔致入画图……完整系统的绘画理论出现在元代,无疑是竹子绘画鼎盛的标志,其中李衎著论的《竹谱》最是代表。

明代画竹者著名的有宋克、杨维翰、王绂、夏昶;清代有四僧、扬州八怪,近代的四大文人画家吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿为美术史留下一座极丰富的画竹、写竹的竹子画卷和文化宝库。

中国传统的竹子绘画可分为两类。

其一,勾勒设色的工笔一路;其二,不著色彩的水墨写意一格。

徐熙《雪竹图》、赵佶《竹雀图》、李衎《纡竹图》走的是勾勒设色一脉,它们或画竹数竿,立地拏云而起;或凌空横截一枝,姿态俏丽。

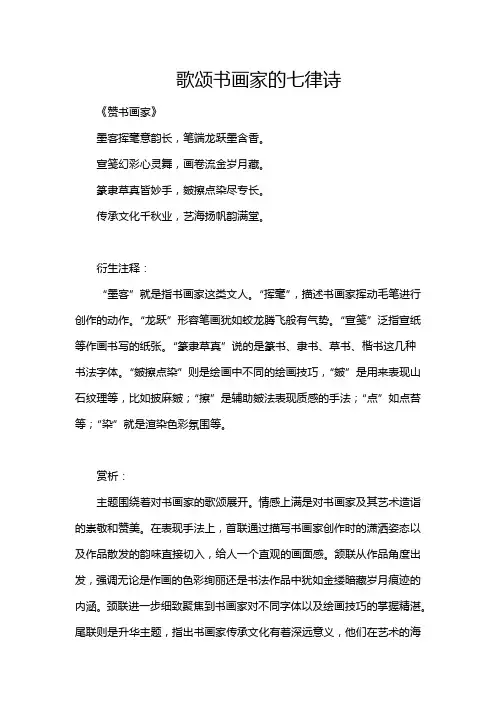

歌颂书画家的七律诗《赞书画家》墨客挥毫意韵长,笔端龙跃墨含香。

宣笺幻彩心灵舞,画卷流金岁月藏。

篆隶草真皆妙手,皴擦点染尽专长。

传承文化千秋业,艺海扬帆韵满堂。

衍生注释:“墨客”就是指书画家这类文人。

“挥毫”,描述书画家挥动毛笔进行创作的动作。

“龙跃”形容笔画犹如蛟龙腾飞般有气势。

“宣笺”泛指宣纸等作画书写的纸张。

“篆隶草真”说的是篆书、隶书、草书、楷书这几种书法字体。

“皴擦点染”则是绘画中不同的绘画技巧,“皴”是用来表现山石纹理等,比如披麻皴;“擦”是辅助皴法表现质感的手法;“点”如点苔等;“染”就是渲染色彩氛围等。

赏析:主题围绕着对书画家的歌颂展开。

情感上满是对书画家及其艺术造诣的崇敬和赞美。

在表现手法上,首联通过描写书画家创作时的潇洒姿态以及作品散发的韵味直接切入,给人一个直观的画面感。

颔联从作品角度出发,强调无论是作画的色彩绚丽还是书法作品中犹如金缕暗藏岁月痕迹的内涵。

颈联进一步细致聚焦到书画家对不同字体以及绘画技巧的掌握精湛。

尾联则是升华主题,指出书画家传承文化有着深远意义,他们在艺术的海洋里前行,散发无尽韵味,既回应前文又提升境界。

作者介绍:假设作者是一位热爱传统书画艺术的文化人。

他整日沉浸在书画鉴赏和对书画家的钦佩之中,所以创作了这首诗来表达内心的敬意。

他可能经常游走于书画展览和艺术交流活动,结识不少书画家,有感而发才写下这首诗来歌颂这个群体。

运用片段:例子一:在一个书画展的开幕式上,主持人说道:“今天我们齐聚在这里,观赏众多杰出的书画作品,这让我想起一首诗‘墨客挥毫意韵长,笔端龙跃墨含香。

’正如我们眼前的这些作品,每一幅都是书画家才情的展现。

”例子二:一位老师在教书法课的时候,讲到各种字体的美妙,说道:“历史上的书画家们篆隶草真皆妙手啊,就像有这么一首诗说的‘篆隶草真皆妙手,皴擦点染尽专长。

’他们能取得如此成就,背后都是无尽的钻研。

”例子三:在一个文化研讨会上,谈到书画家对文化传承的重要性时,参会者说:“咱们可不能忽视书画家的价值,就像诗里讲的‘传承文化千秋业,艺海扬帆韵满堂。

十大名家笔下的《雪竹图》,仿佛能听见下雨的声音!晚明文人高濂在《山窗听雪敲竹》里说,“ 飞雪有声,惟在竹间最雅。

”今天让我们来欣赏一下古今十大名家笔下的《雪竹图》,山窗寒夜,淅沥萧萧,声韵悠然,仿佛能听见下雪的声音!孙其峰邻家墙根雪竹孙其峰(1920—),天津美术学院终身教授,当代成就卓越的美术教育家、画家。

擅花鸟、山水、书法、篆刻,兼通画史、画论。

孙其峰雪竹孙其峰雪竹麻雀孙其峰雪竹董寿平雪竹董寿平(1904-1997),当代著名写意画家、书法家。

在画界享有“董梅”、“寿平竹”、“黄山巨擘”的雅誉。

董寿平雪中之劲节溥佐雪竹爱新觉罗·溥佐(1918-2001),满族,著名国画家,清宣统帝爱新觉罗·溥仪之堂弟。

其作品气韵飘逸,脱俗清秀。

清高凤翰雪景竹石图北京故宫博物院藏高凤翰(1683-1749),扬州八怪之一,清代画家、书法家、篆刻家。

不受传统限制,生动而富于妙趣。

明末清初诸升雪竹诸升(1617-1691后),字日如,号曦庵,浙江仁和(今杭州)人。

诸升很擅于写兰竹,在描摹兰花竹石上下了不少功夫,此后以兰花竹石图传名,成为明末清初一支写幽兰、画竹石的妙笔。

明末清初诸升雪竹明徐渭雪竹 2011年成交1035万徐渭(1521-1593),号青藤,明代著名文学家、书画家、戏曲家、军事家。

徐渭以其独特的笔触,开创了大写意花鸟画风,将传统的文人画提高到了一个更新的境界,对后世中国绘画影响极为深远。

徐渭雪竹图故宫博物院藏明陈栝雪竹图立轴纸本墨笔纵59.5cm 横30cm 北京故宫博物院藏陈栝,生卒年不详,约活动于公元16世纪,字子正,号沱江,长洲(今江苏吴县)人,陈道复之子,嗜酒放浪。

画擅花鸟,继其家法,而又出己意,笔致放浪而有生趣,亦能诗。

元郭畀雪竹卷(局部)台北故宫博物院藏郭畀(1280-1335),元代书画家,酒后作画,兴到神来,为人所宝。

山水有米家风范,尤善竹木窠石,极富天趣。

元郭畀雪竹卷台北故宫博物院藏元吳鎮《墨竹譜》雪竹画法吴镇(1280-1354),元代画家。

兰花古诗最好的五首诗词《兰花》作者:薛季宣(宋)我家瓯浦东,筠扇锁修竹。

披襟散发傲羲皇,舞弄清风明月。

明月清风不用钱,谪仙吟思浩无边。

此君节操祗自如,雪霜满眼终奈何。

《兰花》作者:方回(宋)雪尽深林出异芬,枯松槁槲乱纷纷。

此中恐是兰花处,未许行人着意闻。

《兰花》作者:董嗣杲(宋)芳友幽栖九畹阴,花柔叶劲怯深寻。

谢家毓取阶庭秀,屈子纫归泽国吟。

百奔混林尊异种,一清传世绝同心。

身悝风露甘修洁,谁托斯馨欲援琴。

《兰花二首》作者:易士达(宋)春到兰芽分外长,不随红叶自低昂。

梅花谢后知谁继,付与幽花接续香。

《兰花二首》作者:易士达(宋)曲水流边苔色浸,右军遗墨动清吟。

蕙风和畅人非昔,香得山阴直到今。

《题兰花图》作者:刘基(明)幽兰花,在空山,美人爱之不可见,裂素写之明窗间。

幽兰花,何菲菲,世方被佩资簏施,我欲纫之充佩韦,袅袅独立众所非。

幽兰花,为谁好,露冷风清香自老。

《高山幽兰》作者:郑燮(清)千古幽贞是此花,不求闻达只烟霞。

1. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦2. ◦ ◦ ◦3. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦4. ◦ ◦ ◦5. ◦ ◦ ◦6. ◦ ◦ ◦ ◦7. ◦ ◦采樵或恐通来路,更取高山一片遮。

《咏兰》作者:余同麓(明)手培兰蕊两三栽,日暖风和次第天。

坐久不知香在室,推窗时有蝶飞来。

《着色兰》作者:张羽(明)芳草碧萋萋,思君漓水西。

盈盈叶上露,似欲向人啼。

《兰花》作者:文嘉(明)奕奕幽兰傍砌栽,紫茎绿叶向春开。

晚晴庭院微风发,忽送清香度竹来。

◦ 8. ◦ ◦ ◦ 9. ◦ ◦ ◦ 10. ◦ ◦ ◦。

张岱民的简介

张岱民的简介:

张岱民,1951年出生,山东济宁。

当代实力派书画家

国家一级美术师

清华大学教授

中国美术家协会会员

中国煤矿美术研究会会员

山东画院高级画师

香港紫荆画院院长

中国华夏万里行协会理事

上海同济大学特约教授

湖南工业大学客座教授

师曾:齐白石门下、王雪涛,李苦禅,曾得到范征、徐悲鸿的指点

1988年在上海画院进修。

1982年在北京画院进修,其作品多次获得全国美术大奖。

1989年《微山湖畔》获首届中国美术家协会、

煤炭部书画大展优秀奖‘’在中国美术馆展出并被煤炭部收藏。

2000年8月在内蒙古美术馆隆重展出,并获得:“二十世纪百家书画家”荣誉称号。

2002年荣获“首居”“黄河杯”当代书画篆刻大将赛{美术银奖}。

2002年情系绿色奥运,赞美中国足球“梦圆世界杯”中国书画名家精品展,荣获银奖。

并被南京长江书画院永久收藏。

齐作品并被国外友人收藏。

作品欣赏:。

虚窗竹色清︱黄国民辛丑写生竹谱岁次辛丑初夏,吾于天津市蓟州铁丁三号小院小住几日,窗外有竹,俊逸萧散,颇有元代吴镇画竹气息。

山风徐来,神清气爽。

兴来写生数帧,读来似有古风绕纸。

虽难入方家法眼,然吾独珍之。

竹乃君子之气,其神难及。

吾竹之写生极少,以后需多习之。

借竹之神,修吾之心。

感谢王林军同学的邀请,杨明远同学的悉心照护。

黄国民中国画工作室「自然——影响人文带学生在泰山写生课的随堂讲解——黄国民 2021. 04. 30」在我过去的上课当中,没跟你们谈过这个内容:是自然影响了我们的审美,而不是我们的审美注定了一个什么东西,然后去改变创造一个什么东西,顺序不是这样的。

原来我们谈到一个问题,比方说谈到文化,谈到泰山文化,“泰山文化”是什么?泰山文化,可以说是中华文化也不为过。

或者说是中华民族文化的一个集中和代表。

但是为什么中华文化会产生这种审美呢?换句话讲,不是我们人影响了泰山,是泰山影响了我们的审美。

这个观点,就是谁为主的问题。

不是我们人文影响了自然,而是自然首先影响了我们的人文。

如果我们以文化来判断泰山的时候,大家说泰山是厚重、博大、沉雄、伟岸……都有,但是,是什么给我们的呢? 泰山为什么厚,泰山为什么高,它高的原因在哪里呢?因为这个审美情感,实际上是泰山的自然结构和它的整个的面积,它的这个“自然形”给了我们这些精神上的审美感受,让我们产生了这种感想的。

什么样的情感?犀利、厚重、圆润、方硬、刚……?是它给我们“大”,然后我们为了表现这个,用这个东西表现“大”,而不是说我先怎么着。

所以说,为什么老子讲:道法自然。

在这个意义上说,是泰山给了我们“厚重”、“博大”、“沉雄”。

为什么“沉雄”?这个“雄”不用说了,就是沉雄,对吧。

那它“厚重”是什么?厚重,是连绵不断的这种东西(山脉),而形成的这种山的结构本身,形成了“圆”,形成了“厚”,形成了“沉雄”,然后,它的高耸形成了“伟”,形成了“高”,它的丰富形成了“博”,你看这里各种的地貌特点,就会看到,“博”包含里边的是“险”、“峻”、“厚”、“重”……等。

《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》原文及翻译赏析《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》原文及翻译赏析古诗是古代中国诗歌的泛称,指古代中国人创作的诗歌作品。

广义的古诗包括诗、词、散曲,狭义的古诗仅指诗,包括古体诗和近体诗。

在现实生活或工作学习中,大家对诗句都不陌生吧,下面是店铺精心整理的《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》原文及翻译赏析,欢迎大家分享。

《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》原文及翻译赏析衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

译文在衙门里休息的'时候,听见竹叶萧萧作响,仿佛听见了百姓啼饥号寒的怨声。

我们虽然只是州县里的小官吏,但百姓的每一件小事都在牵动着我们的感情。

注释署:衙门。

年伯:古称同榜考取的人为同年,称“同年”的父辈为年伯。

中丞:清代将巡抚称为中丞。

衙斋:官衙中供官员居住和休息之所。

萧萧:拟声词,形容草木摇动声。

些小:很小,这里指官职卑微。

吾曹:我们。

关情:牵动情怀。

创作背景这首诗是郑板桥于乾隆十一、二年(1746年—1747年)间任山东潍县知县时所作。

科举时代称同科考取的人为同年,对同年的父辈或父亲的同年称年伯。

清代巡抚又称中丞,“大”是表示尊敬之意。

郑板桥曾画过一幅《风竹图》呈送包括,此诗即是题写在这幅画上的。

赏析这是一首题画诗,诗人从写竹入手,托物言志,语多谦逊委婉,表达了对民众的忧虑关切之情,以及自己的责任感与清官心态。

第一、二句点明诗人身份与周边环境,紧扣画中风来疏竹的主题。

“衙斋”说明自己身为官员;不言“官邸”“府第”等,既表明自己的官阶较低,又有谦逊之意。

忙中偷闲,静卧休息,却听得似有风雨之声,原来那是衙中自己亲手所植的竹林幽篁为清风所动,萧萧作响,意趣横生,同时给人一种十分悲凉凄寒之感。

第二句诗人振腕转笔,由竹叶声响联想到民间疾苦,一个“疑”字道出了诗人的爱民之心与勤政之意,表达了他对百姓的真挚情感。

他在任期间确实对百姓关怀备至,深得百姓的感戴。

题画竹诗古诗题画竹诗古诗,描绘竹子的形象。

1.《竹石》- 张可久

我生长在山间竹,

身姿端正苍然古。

从不畏风雨侵,

一身才华执笔书。

世人欣赏我身姿,

种在苍茫流水处。

但他们未解竹坚韧,

一经磨砺愈加逼。

2.《竹林七贤》- 曹操

千竿翠色绕庭台,

纵横交错犹未央。

斩竹折竿聊自适,

醉卧南山笑天晴。

怀抱竹翁心无瑕,

篱笆篱笆青竹斜。

白云不识青山客,

白日空照绿竹遮。

3.《青玉案·竹石纷纷解语》- 辛弃疾

疑是竹石纷纷解语,

幽香漠漠寄情来。

柔情似水波涛淡,

清雅若音传万载。

我生长在寒山竹,

青翠玉质堪凝思。

深山竹林藏真赏,

清风吹过心翩翩。

4.《竹沟怀古》- 白居易

竹沟满目翠林间,

幽径低回盈步难。

野花香鸟共相伴,

亦无尘嚣乱世烦。

千年曾是陶家宅,

古道连绵静幽山。

登高望远心触动,

古人清景已翻然。

竹声萧萧山东宁阳人,中国美术家协会会员、北京华源书画院院长、各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢曹天文。

山东宁阳人。

中国美术家协会会员。

北京华源书画院院长。

泰山中国画院院长。

中文名,曹天文。

国籍,中国。

民族,汉族。

出生地,山东宁阳。

职业,北京华源书画院院长。

泰山中国画院院长。

毕业院校,曲阜师范大学美术系。

主要成就,中国美术家协会会员。

代表作品, 《四面八方野香来》。

个人简介。

曹天文。

山东宁阳人。

中国美术家协会会员。

北京华源书画院院长。

泰山中国画院院长。

毕业于曲阜师范大学美术系。

中国农工民主党党员。

擅画兰竹。

山水。

有百余幅作品及论文在国内五十余家报刊发表。

在国内外大型展览中获奖十余次。

电视台。

专业报刊多次介绍其国画艺术。

曹天文先生潜心书法。

绘画。

佛学。

紫砂及陶瓷艺术创作研究。

艺术成就广为世人赞誉。

作品被各大院校。

博物馆及私人藏家收藏。

北京荣宝拍卖。

成都玩家拍卖。

南京金陵拍卖。

江苏中山拍卖均有作品上拍并成交。

艺术年鉴。

竹声萧萧1994年。

在山东宁阳举办曹天文画展;2000年。

在江苏无锡举办曹天文画展;2002年。

在福建泉州举办曹天文画展;xx年。

在山东泰山举办曹天文画展;xx年。

竹报平安和谐肥城--------曹天文画展在肥城举办;2016年。

在山东淄博举办曹天文画展;2002年12月。

国画《四面八方野香来》参加加拿大多伦多国际艺术双年展并获奖;xx年12月。

国画山水写生入选山东省第四届写生展;xx年10月。

国画花鸟入选齐鲁画风·山东中国画名家作品展;2016年9月。

陶艺绘画曹天文陶艺绘画大展;2016年4月。

陶艺作品《融》Ⅰ入选第二届广东当代陶瓷大展;2016年12月。

陶艺作品《融》Ⅱ入选中国当代陶瓷艺术大展;2002年10月。

国际文化出版公司出版专著《曹天文画集》;xx年6月。

华夏文艺出版社出版专著《曹天文》。

艺术思想。

我说我画——曹天文幽篁生前庭。

随风浮倩影;诚邀天上月。

酣静入清梦。

前几日。

邀好友二三上山访竹。

泰山大津口竹林是我国北方最大一片淡竹林。

鸟鸣泉响。

新篁幽幽。

曲径绕泉。

小溪回转。

清脆久远。

仰头透过竹梢。

皎月高悬……漫步林中。

留恋忘返。

下得山来时。

已是乙酉年四月十六日晚十点啦。

一九九五年。

调来泰城工作。

魂牵梦莹的是宁阳庭院中几簇伴了十年之久的淡竹:春夏秋冬。

风。

晴。

雨。

露。

雪……人非草木。

岂知草木亦有情乎?连续几日梦里恍惚相呼。

梦醒以诗记之龚丘宅院植新篁。

昨夜梦呼勿相忘;毫端在手难写真。

只留墨痕伴月光。

诗非诗。

打油而已。

情真意切。

绝非无病呻吟!画亦如此。

关键是一个真字。

一个情字。

钟情竹。

兰。

手植之。

心培之。

图写之。

奈何天文生性愚笨。

二十余年笔耕不辍。

对竹写真。

所作实非梦中之竹!清乎?高洁乎?柔韧乎?劲节乎?刚强乎?虚心乎?君子乎?……纵观古今。

兰竹之画只有两途--——雅。

俗。

不雅即俗!天文兰竹。

虽非梦中所寄托。

亦非粗俗之烂造。

小有所获或稍稍见长时。

虽窃喜却不忘虚心:春风得意写竹枝。

吉祥平安正当时;问渠哪邀宠与荣。

一生高洁自心知。

我说我画兰竹。

比较传统。

稍有创新。

或有过誉之嫌。

可以用“情真意切”来作公正评价。

不怕先生跳。

只怕后生笑。

画竹兰挺好。

画竹兰挺难。

得意忘象——曹天文古画画意不画形。

梅诗咏物无隐情。

忘形得意知者寡。

不若见诗如见画。

宋代欧阳修一生文章诗词书画。

写了上面颇有见地的一首诗。

道出了中国画审美本质。

南齐谢赫有中国画“六法”论。

“六法”之内。

惟形似。

气韵二者为先。

有气韵而无形似。

则质胜于文。

有形似而无气韵。

则华而不实。

苏东坡题画比欧阳修先生显得直白:论画以形似。

见与儿童邻。

赋诗必此诗。

定非知诗人。

诗画本一律。

天工与清新。

边鸾雀写生。

赵昌花传神。

何如此二幅。

疏淡含精匀。

谁言一点红。

解寄无边春。

欣赏一幅中国画。

不同的人会从各自不同的角度去审美。

所以同一幅画。

大家会得出不同的审美结果。

这是自然现象。

无可厚非。

但是如果以“象与不象”为标准来评价一幅国画的优劣。

只能是东坡先生所语“见与儿童邻”了!有笔有墨谓之画。

笔有笔法:藏锋。

露锋。

顺锋。

逆锋。

散锋……。

墨有墨法。

泼墨。

积墨。

破墨……。

笔墨之法是中国画发展创新永恒的不可舍弃的四字箴言!笔墨之法的运用。

是画家抒情的手段。

达意的法门。

郑板桥“画竹意在笔先。

用墨干淡并兼”。

对中国画意与形象的关系作出最恰当的解释。

自然界万物之状就是画家最好的老师。

要“外师造化”!学习自然却是为了“中得心源”。

形象看来也很重要。

但要命的是画家写形的目的只有一个。

要书写出“形”所承载的看不见摸不着的“心源”。

亦既精气神!在中国书画巅峰的宋代。

把艺术形象是否具有一定的思想和意味作为最高的审美标准。

元四家之逸者倪瓒。

写竹。

“以中每爱余画竹。

余之竹聊以写胸中逸气耳。

岂复较其似与非。

叶之繁与疏。

枝之斜与直哉”。

这是典型的得意忘形之语。

形并非不重要。

非取神即可弃形。

更非写意即可忘形也。

画家所写之意趣无不寄托于形象。

即如明朝陈继儒言:“香令人幽。

酒令人远。

石令人隽。

琴令人寂。

茶令人爽。

竹令人冷。

月令人孤。

棋令人闲。

杖令人轻。

水令人空。

雪令人旷。

剑令人悲。

蒲团令人枯。

美人令人怜。

僧令人淡。

花令人韵。

金石鼎彝令人古。

”善于审美者。

往往观赏一幅画形象的同时。

已经“得意忘形”了!朋友喜欢我画的兰竹。

往往评价“干净”“儒雅”我说大家仔细看好了。

在下画的只是画的竹子。

兰花。

并没有画“干净”“儒雅”啊!一幅好的中国画。

画家一定会赋予所写形象生机勃勃的精气神。

而不是象技术工人。

匠里匠气地为形所累。

为形而形。

故白石先生说“太似媚俗。

不似欺人。

艺术贵在似与不似之间也!”一个苏东坡。

一个齐白石。

相隔千年却俱备英雄所见也!泰山难画——曹天文泰山难画!理一下画史,恍然得此感慨。

还没有哪一位画家独以描绘泰山而青史留名。

元以前不可见。

元仅知王蒙画过泰山万仙楼,明清泰山题材画凤毛麟角,近现代泰山题材画稍多,比如刘海粟的岱庙汉柏,钱松岩的泰山松, 黄养辉的泰山旭日,亚明的泰山南天门等等。

遗憾的是上述大家著名之处却非泰山——刘海粟黄山。

亚明。

钱松岩是新金陵画派的代表人物。

何故?泰山难画!一是泰山大矣!泰山古称大山。

孔子登泰山而小天下。

到泰山有句话“有眼不识泰山”!即言泰山之大。

当你来到泰安。

身临泰山。

那有人问你:“哪里是泰山?”。

左顾右盼之际你会迷惘哪里是泰山?哪里都不是!若再问“哪里不是泰山?”你肯定会恍然大悟:“哪里都是泰山!”。

一树一石。

一花一草。

一云一水都是泰山!泰山何其大。

万物皆空让!还有。

眼前的泰山。

又非你心中的泰山。

有几十亿人就会有几十亿个泰山在每个人的心中!二是泰山都是假的!我常常纠结。

上古三皇五帝。

秦皇汉武。

唐宗宋祖以至明清七十二个帝王封禅泰山。

是我们目光所及之泰山?非也。

自然造化往往捉弄人。

一双肉眼常常骗人:山石树木云水日出。

形而已。

泰山是扎根于人们心中的真实存在!是山石树木云水所承载的精气神——尽管你看不见摸不着。

她就存在于每个人的心中!泰山难画。

形不重要。

重要的是怎样来画泰山的精气神。

而精气神又必须有形的物象来承载——山石。

云水。

花草。

树木。

旭日等等。

就如登泰山。

感悟泰山。

问道泰山。

只能从一草一木开始。

从一石一水表现。

由一开始。

由表及里。

而最后又归于一泰山。

就如石涛所言“我画黄山。

黄山即我。

我即黄山!”讲一个“融”字。

要一个无我。

物我两忘。

笔下虽行云流水。

心内只一泰山!你说泰山难画不?幽兰之馨——曹天文“十年竹。

一世兰”。

想把竹画得好。

一心一意苦练十年。

应有所得;画兰则难画得很。

画家需穷其一生。

方能画出点模样。

画画三十年。

给朋友讲过一句话。

画兰竹挺好。

画兰竹挺难!案头养了一盆兰花。

生机勃勃。

经常墨笔单线写生。

兰叶刚柔相济。

阴阳向背。

长短错落。

边画边学习领悟。

兰花开时。

或白描或点染。

一个幽字苦恼多年。

画着画着。

一缕兰香扑面而来。

沁人肺腑。

却又悠忽不得踪影。

寻她不得。

终于恍然大悟。

来无影。

去无踪。

无中生有。

有却无。

古人讲幽兰之馨。

千古悠悠!贵。

湘。

赣。

闽。

浙。

苏山野中多兰。

在景德镇画青花瓷时。

街头有山民担了兰草来卖。

怕养不活伤心。

没敢带。

去年冬天。

宜兴画紫砂壶。

壶之隐士狂人吴志强先生在宜兴竹海寻得兰花。

赠我一盆。

今年春天花开。

闭目悠思。

缕缕清香。

时隐时现。

许诺兰花开时定写生一幅持赠。

至今未兑现。

欠债要还。

画债亦然!友情或如兰花馨香。

人生之大幸也。

一茎一花谓兰。

一茎多花谓之蕙。

今世万金之兰大多出自温室。

人工培育。

娇贵的不得了。

不是因为自然之美。

而是“贵难的之货”。

悲哉!山野之兰。

不以无人而自芳。

吟风喫露。

历经冷暖。

下接地气得以永年。

自然而然。

画兰不可不知道也。

千古幽兰。

幽兰之馨。

衙斋画竹记——曹天文壬辰三月十六晨起于宛平县衙画竹。

时忆板桥郑爕于潍县县衙画竹一幅题诗画上。

诗曰:衙斋卧听萧萧竹。

疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏。

一枝一叶总关情。

板桥画竹非竹。

化也。

余画竹是竹。

未化也。

奈何奈何!板桥画竹非竹亦是竹。

天文画竹是竹亦非竹。

何故?板桥是板桥。

天文是天文。

天文画竹。

初学板桥。

后追苏子。

文同。

元章诸宗师。

十余年来遍访泰山之竹。

泰山多瘦竹。

板桥画竹皆瘦竹。

而江南多毛竹。

扬州。

兴化大多见于毛竹。

故板桥所写竹即是山左之竹。

泰山之竹。

乾隆十三年三月。

高宗乾隆帝东封泰山。

56岁板桥卧岱四十余日。

目识心记泰山之淡竹。

作多幅进呈。

龙颜大喜。

遂封其为书画史。

东封作罢。

板桥回到淮县县衙。

刻印一方“乾隆东封书画史”。

画由此而贵于世!近代大画家郭味渠之祖上即潍县郭家。

板桥先生最爱郭家园中之泰山淡竹。

乾隆二十八年离开潍县已十年。

竹声萧萧七十一岁的板桥老人写泰山淡竹。

赠郭伦昇。

有诗为证:七载春风住潍县。

爱看修竹郭家园;今日写来还赠郭。

令人常忆旧华轩。

何以令人常忆?板桥即罢官又迟迟不肯南归。

于郭家园之旧华轩留连半年始归扬州。

园中之“来风轩”。

“松篁阁”……“修竹蔽日。

公爱之。

每假为宾客雅集地”。

“我被微官困煞人。

到君园馆长精神。

清秀一片萧萧竹。

画里阶前总绝尘”。

好一个郭家园。

好一片泰山淡竹。

林深泉清响。

径曲溪碧长。

嫩笋初采撷。

老叟茗茶香;江北独一林。

海右淇园乡。

泰山何其大。

万物皆容让。

诗得于泰山大津口竹林。

泰山淡竹以大津口为最。

称江北第一大竹林。

余则遍布泰山竹林禅寺。

罗汉崖等。

余风时雨时雪时春夏秋冬季。

多次流连往返。

心追手摹。

只求活脱脱瘦竹那股清气而已。

丹青画事。

本非技艺图形。

形而上也。

故板桥画竹非竹。

聊寄一片春风。

舒得一口清气。

爱于民。

贵于世。

三百年来一人而已。

吾辈后学。

写字画画。

不可不觉。

壬辰三月十六日泰山曹天文记于宛平县衙宜兴画壶记——曹天文“嘴尖肚大耳偏高。

才免饥寒便自豪;量小不堪容大物。

两三寸水起波涛。

”清代扬州八怪之一郑板桥。

写竹之余。

兴来手制紫砂小壶。

铭以是诗。

为文人壶之大家也。

惜为画名所掩。

曼生陈鸿寿。

“壶随字贵。

字以壶传”和丁山杨彭年狠狠合作一把。