非小细胞肺癌临床实践指南中文版

- 格式:pptx

- 大小:7.69 MB

- 文档页数:125

我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南解读1. 引言在肺癌的治疗中,分子病理检测扮演着至关重要的角色。

尤其是对于非小细胞肺癌(NSCLC)患者来说,分子病理检测可以帮助医生确定最佳的治疗方案,提高治疗效果和生存率。

我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南作为权威指南,对于临床实践具有重要指导意义。

本文将对该指南进行深度解读,帮助读者更好地理解其中的内容和意义。

2. 我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南概述我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南是由我国抗癌协会肺癌专业委员会编写的权威指南,旨在规范非小细胞肺癌分子病理检测的临床实践。

该指南囊括了非小细胞肺癌分子病理检测的各个方面,包括检测方法、标本采集和处理、检测结果解读等,为临床医生提供了重要的参考依据。

3. 分子病理检测的意义和价值分子病理检测可以帮助医生确定肺癌患者的分子特征,包括靶向治疗相关基因突变、蛋白表达异常等。

通过对肿瘤分子特征的分析,可以为患者制定个体化的治疗方案,提高治疗的准确性和有效性。

分子病理检测在肺癌治疗中具有不可替代的作用。

4. 我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南中的关键内容在我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南中,包含了许多关键内容,其中最重要的包括靶向治疗相关基因的检测,如EGFR、ALK、ROS1等基因的突变检测,这些基因的突变与靶向治疗药物的疗效密切相关。

该指南还对检测方法、样本采集和处理、结果解读等方面进行了详细规范,确保检测结果的准确性和可靠性。

5. 个人观点和理解在我看来,我国非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南的发布对于提高非小细胞肺癌患者的治疗水平具有重要意义。

该指南追求高质量、深度和广度兼具的中文文章基于对最新研究成果和临床实践的全面评估,可以为临床医生提供权威的参考,帮助他们更好地制定治疗方案,提高患者的生存率和生活质量。

希望未来能够进一步完善该指南,与国际接轨,为更多的非小细胞肺癌患者带来福音。

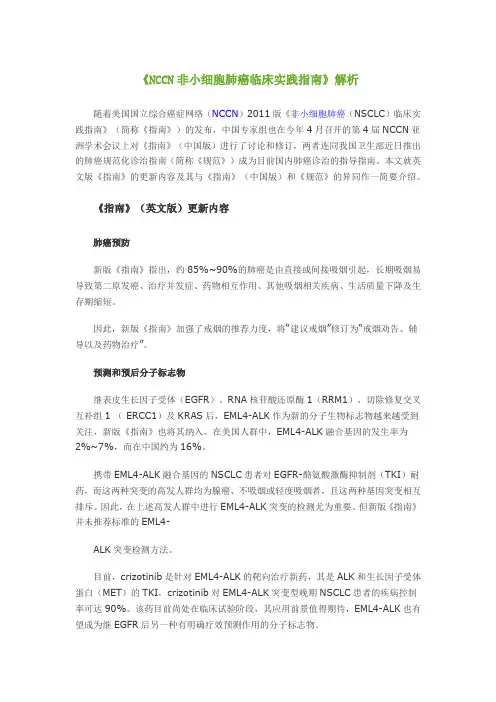

非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南(完整版)NSCLC基因变异检测主要包括靶向治疗及免疫治疗相关分子病理检测。

我国NSCLC患者分子变异谱不同于西方人群,主要体现在腺癌,包括常见变异基因表皮生长因子受体(EGFR,45%~55%)、KRAS(8%~10%)、间变性淋巴瘤激酶(ALK,5%~10%),少见变异基因ROS1(2%~3%)、MET(2%~4%)、HER2(2%~4%)、BRAF(1%~2%)、RET(1%~4%),以及罕见变异基因NTRK(<1%)、NRG1/2(<1%)、FGFR2(<1%)等。

除极少数病例存在共突变外,上述基因变异在同一个病例中普遍存在互斥现象。

靶向治疗相关分子病理检测详见表1。

免疫治疗相关分子病理检测(表1)包括PD-L1蛋白表达和TMB。

其他生物标志物,如高度微卫星不稳定(MSI-H)在NSCLC中罕见。

目前免疫治疗主要用于EGFR、ALK和ROS1基因变异阴性的NSCLC患者。

近年来,肺癌分子微小残留病灶(molecular residual disease,MRD)的检测已受到广泛关注,MRD 指的是经过治疗后,传统影像学(包括PEC/CT)或实验室方法不能发现,但通过液体活检发现的癌来源分子异常,代表着肺癌的持续存在和临床进展可能。

检测适用人群1.拟接受靶向治疗的肺浸润性腺癌(或包括含腺癌成分的NSCLC)患者需进行靶分子基因检测。

对于晚期NSCLC患者,靶分子基因检测能够有效筛选靶向药物获益人群。

对于术后肺腺癌患者,一方面,EGFR基因突变阳性患者可从酪氨酸激酶抑制剂(TKI)辅助治疗中获益;另一方面,术后患者存在复发风险,分子分型可直接指导复发后肿瘤治疗方案的选择。

2.经活检组织病理学证实为非腺癌的晚期NSCLC患者可推荐进行靶分子基因检测。

3.所有EGFR、ALK基因变异阴性晚期NSCLC患者,如拟进行PD-1/PD-L1抗体药物免疫治疗,推荐进行PD-L1表达检测。

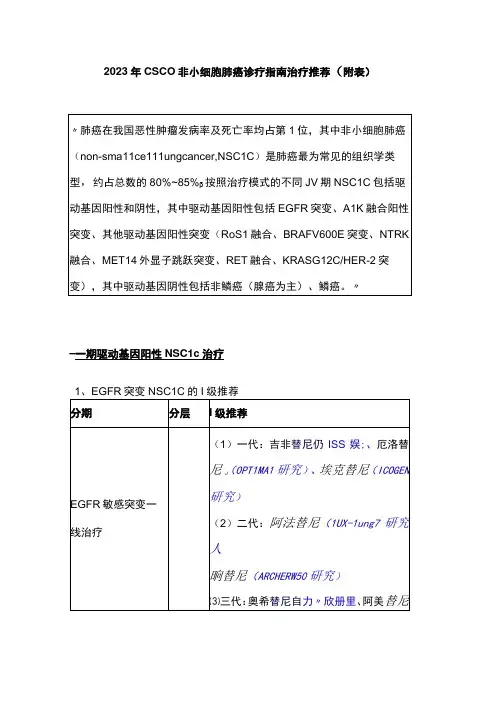

《NCCN非小细胞肺癌临床实践指南》解析随着美国国立综合癌症网络(NCCN)2011版《非小细胞肺癌(NSCLC)临床实践指南》(简称《指南》)的发布,中国专家组也在今年4月召开的第4届NCCN亚洲学术会议上对《指南》(中国版)进行了讨论和修订,两者连同我国卫生部近日推出的肺癌规范化诊治指南(简称《规范》)成为目前国内肺癌诊治的指导指南。

本文就英文版《指南》的更新内容及其与《指南》(中国版)和《规范》的异同作一简要介绍。

《指南》(英文版)更新内容肺癌预防新版《指南》指出,约85%~90%的肺癌是由直接或间接吸烟引起,长期吸烟易导致第二原发癌、治疗并发症、药物相互作用、其他吸烟相关疾病、生活质量下降及生存期缩短。

因此,新版《指南》加强了戒烟的推荐力度,将“建议戒烟”修订为“戒烟劝告、辅导以及药物治疗”。

预测和预后分子标志物继表皮生长因子受体(EGFR)、RNA核苷酸还原酶1(RRM1)、切除修复交叉互补组1 ( ERCC1)及KRAS后,EML4-ALK作为新的分子生物标志物越来越受到关注,新版《指南》也将其纳入。

在美国人群中,EML4-ALK融合基因的发生率为2%~7%,而在中国约为16%。

携带EML4-ALK融合基因的NSCLC患者对EGFR-酪氨酸激酶抑制剂(TKI)耐药,而这两种突变的高发人群均为腺癌、不吸烟或轻度吸烟者,且这两种基因突变相互排斥。

因此,在上述高发人群中进行EML4-ALK突变的检测尤为重要。

但新版《指南》并未推荐标准的EML4-ALK突变检测方法。

目前,crizotinib是针对EML4-ALK的靶向治疗新药,其是ALK和生长因子受体蛋白(MET)的TKI,crizotinib对EML4-ALK突变型晚期NSCLC患者的疾病控制率可达90%。

该药目前尚处在临床试验阶段,其应用前景值得期待,EML4-ALK也有望成为继EGFR后另一种有明确疗效预测作用的分子标志物。

早期NSCLC治疗对于早期NSCLC(Ⅰ、Ⅱ期),根治性手术±辅助化疗仍是标准的治疗模式,新版《指南》并未过多改动,主要更新点有以下两方面。

NCCN2020.02⼩细胞肺癌(中⽂)肿瘤临床实践指南(NCCN Guidelines?)⼩细胞肺癌(2020.v2)1、NCCN⼩细胞肺癌指南2.2020版从1.2020版更新包括:SCL-E 1 of 4 度伐单抗联合化疗(依托泊苷联合卡铂或顺铂)已被作为⾸选⼀线治疗⽅案(第1类),其次对于⼴泛的SCLC患者使⽤度伐单抗维持治疗2、NCCN⼩细胞肺癌指南1.2020版(2.2019版)中的更新包括:1.初始评估和分期(SCL-1)●对于原发灶或转移灶活检或细胞学检查确诊⼩细胞癌或⼩细胞/⾮⼩细胞混合型腺癌的患者,初始评估内容作了2点修改和1点补充:CT平扫加增强扫描的检查部位在“胸部/腹部”基础上增加了“盆腔”;?PET-CT检查的指征,在原来“如果疑似局限期”基础上增加了⼀个指征:如果需要鉴别分期;新增“⾏分⼦谱分析(仅适⽤于未曾吸烟的⼴泛期患者)”,以帮助鉴别诊断和评估潜在的靶向治疗选择。

2.⼴泛期⼩细胞肺癌的初始治疗(SCL-5)●对于在全脑放疗前接受系统性治疗的⽆症状脑转移患者,在每2个周期全⾝治疗后以及在治疗结束后应该复查脑MRI(⾸选)或CT平扫加增强扫描(SCL-6)。

如果在系统性治疗期间出现疾病进展,则开始⾏全脑放疗。

3.初始治疗后的疗效评估和监测(SCL-6)●新增1条对“预防性脑照射(PCI)”的脚注:在已经进⾏完全切除、病理分期为I-IIA(T1-2,N0,M0)的SCLC患者中,接受PCI的获益情况尚不清楚。

参见“⼿术切除原则”(SCL-C)。

4.病理学检查原则(SCL-B)●病理学评估中新增1条“复合型SCLC的定义”:复合型⼩细胞肺癌含SCLC和NSCLC两种组织学(鳞状细胞癌、腺癌、梭形/多形性、和/或⼤细胞)成分。

不要求说NSCLC 组织学成分的百分⽐最少需要多少;当有任何⽐例的NSCLC与SCLC⼀起出现时,就可称为复合型SCLC。

5.⼿术切除原则(SCL-C)●有淋巴结转移的患者,术后辅助治疗⽅案根据淋巴结分期作了修改:旧版:有淋巴结转移的患者应接受术后同步系统性治疗和纵隔放疗。