海外并购中联重科收购 cifa 案例

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:21

兼并收购:中联重科海外并购案例创新交易结构分析☆案例摘要2013年9月12日,CIFA公司在意大利SENAGO(塞纳戈)小镇的工厂隆重举行庆典,纪念CIFA成立85周年,以及中联重科并购CIFA5周年。

2008年,中联重科收购创建于1928年的混凝土机械制造巨头意大利CIFA公司。

这一收购被哈佛商学院选为MBA教学案例,在这笔交易中,多种结构化融资,以及既是卖方又是买方的创新交易方式均值得借鉴。

☆案例简介:并购CIFA,买方合计出资2.71亿欧元2008年6月20日,中联重科携手弘毅投资、高盛公司和曼达林基金收购混凝土机械制造商CIFA100%股权的细节公布。

根据买卖双方签订的《买卖协议》,为取得CIFA100%股权,中联重科和共同投资方合计出资2.71亿欧元,其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款,0.195亿欧元为应支付的交易费用。

根据《买卖协议》,本次交易中CIFA全部股权作价3.755亿欧元,除上述由中联重科和共同投资方合计支付的 2.515亿欧元股权转让价款外,差额部分1.24亿欧元最终由CIFA自身长期负债解决。

中联重科及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。

为间接取得CIFA60%股权,根据中联重科与共同投资方签署的《共同投资协议》,本次交易中,中联重科需支付1.626亿欧元,除该笔资金支出外,在本次交易中,中联重科无需承担任何其他还款及担保责任。

☞机构介绍中联重科中联重科股份有限公司创立于1992年,主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设所需重大高新技术装备的研发制造。

公司的两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。

公司注册资本77.06亿元,员工3万余人。

2012年,中联重科下属各经营单元实现收入过900亿元,利税过120亿元。

CIFACIFA公司总部设于意大利米兰附近塞纳哥,最早可以追溯到1928年,成立之初主要从事用于钢筋混凝土的钢制模具等产品的制造和销售,20世纪50年代CIFA将其业务拓展到混凝土搅拌车、混凝土泵车、搅拌机及混凝土运输设备,是一家历史悠久的意大利工程机械制造商。

中联重科并购意大利CIFA案例分析作者:胡琪琳来源:《商》2013年第24期摘要:本文选取中联重科并购意大利CIFA的海外并购案例,通过资本市场的证据和财务与非财务指标证据两方面来分析评价此次并购案的成败,希望能对对中国工程机械企业海外并购作出启示。

关键词:中联重科;海外并购;经济后果2008年9月28日,中联重科联合投资机构弘毅投资、高盛、曼达林基金与意大利CIFA 公司正式签署整体收购交割协议,以2.71亿欧元的现金收购方式,完成CIFA的全额收购。

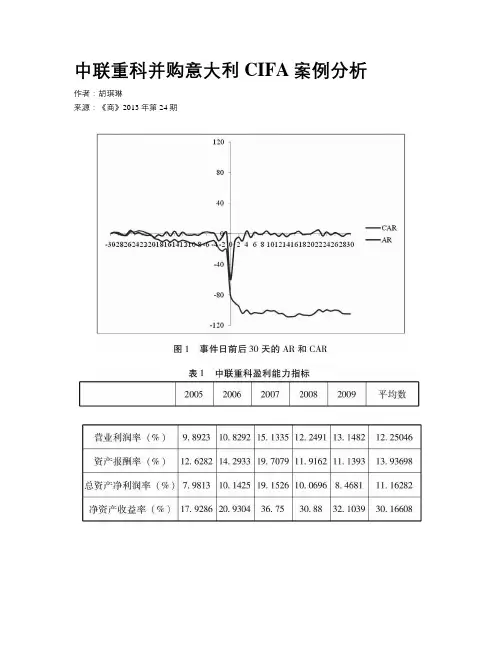

一、资本市场的证据(一)分析方法本文采用事件研究法分析中联重科合并公告日(2008年6月25日)前后30个交易日股票的市场反应,检验超常收益率AR的变化以及累积超常收益率CAR,进而分析并购事件的发生对中联重科股东财富产生的影响。

如果累积超常收益率CAR为正,说明中联重科并购意大利CIFA的公告使公司股票收益超过了深圳成指的收益水平,为股东增加了财富,否则说明此次并购公告没有为股东增加财富,投资者认为这起并购交易并不乐观。

(二)中联重科超额收益率分析图1显示了中联重科并购意大利CIFA公告前后30个交易日的股票市场反应,中联重科在[2008/2/21,2008/8/7](公告日前后30天)的累积超常收益率CAR为-104.67%,超常收益率AR在合并公告日也出现了大幅下降(达到了-59.89%)。

由图1可知,中联重科在并购公告日后的市场表现未能达到深圳成指的整体收益水平,中联重科的此次海外并购并未给股东带来财富,投资者认为这起并购交易并不乐观。

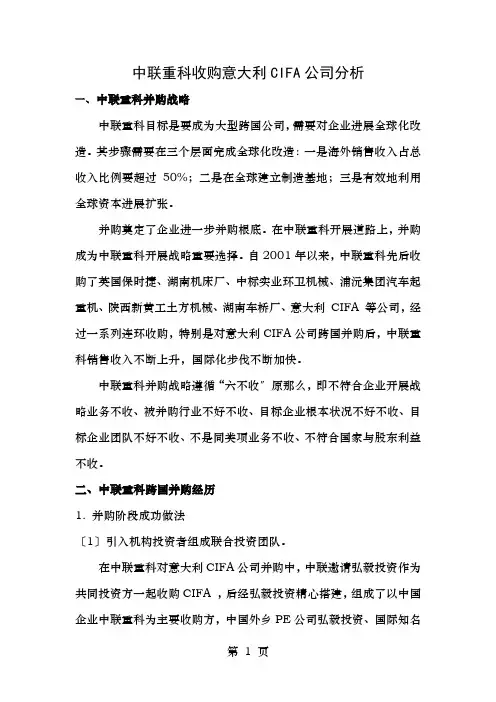

二、财务与非财务指标证据(一)财务指标证据为进一步分析中联重科在收购意大利CIFA公司后的短期财务指标的变化情况,本文选取2005-2009年度中联重科公司盈利能力、成长能力、偿债能力和营运能力的财务指标,以此分析判断收购意大利CIFA对中联重科财务方面产生的影响。

1.盈利能力指标分析由表1可知,中联重科公司盈利能力在2007年之前都处于高速增长时期,并且于2007年各项指标达到最大值,2007年之后各项指标均有所下降,主要原因是受到金融危机的影响,公司的主营业务面临严峻挑战,全球机械工程行业景气指数走低,对于主要市场在欧洲的CIFA形式更加严峻。

中联重科收购意大利CIFA公司分析一、中联重科并购战略中联重科目标是要成为大型跨国公司,需要对企业进展全球化改造。

其步骤需要在三个层面完成全球化改造:一是海外销售收入占总收入比例要超过50%;二是在全球建立制造基地;三是有效地利用全球资本进展扩张。

并购奠定了企业进一步并购根底。

在中联重科开展道路上,并购成为中联重科开展战略重要选择。

自2001年以来,中联重科先后收购了英国保时捷、湖南机床厂、中标实业环卫机械、浦沅集团汽车起重机、陕西新黄工土方机械、湖南车桥厂、意大利CIFA 等公司,经过一系列连环收购,特别是对意大利CIFA公司跨国并购后,中联重科销售收入不断上升,国际化步伐不断加快。

中联重科并购战略遵循“六不收〞原那么,即不符合企业开展战略业务不收、被并购行业不好不收、目标企业根本状况不好不收、目标企业团队不好不收、不是同类项业务不收、不符合国家与股东利益不收。

二、中联重科跨国并购经历1. 并购阶段成功做法〔1〕引入机构投资者组成联合投资团队。

在中联重科对意大利CIFA公司并购中,中联邀请弘毅投资作为共同投资方一起收购CIFA ,后经弘毅投资精心搭建,组成了以中国企业中联重科为主要收购方,中国外乡PE公司弘毅投资、国际知名投行高盛以及意大利外乡金融机构曼达林基金为共同投资方联合投资团队。

共同投资方协助中联重科推动了整个交易进程,包括尽职调查、交易谈判、整合方案制定与执行、与政府监管机构沟通等。

弘毅投资作为共同投资方组织者,同时是中联重科第二大股东,其熟悉中联重科战略诉求,既有中国资源,又有海外实战能力;高盛集团那么代表着国际资本市场资源,具有丰富跨境交易经历;曼达林基金成立于2007 年,注册于卢森堡,基金发起人与主要投资人包括中国两家重要政策银行——国家开发银行与国家进出口银行,以及意大利第二大银行圣保罗银行——其代表意大利外乡资源,熟悉被收购企业当地情况,了解意大利金融机构、政府、工会、法律、税收等情况。

一、引言2013年,习近平总书记在访问中亚和东南亚时,提出了建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,即“一带一路”倡议。

习近平总书记指出,“一带一路”倡议是“十三五”规划的重要内容,是国家实施“走出去”战略的重要部署。

在国家政策的支持下,进行海外并购已成为中国企业对外投资的“新常态”,是中国企业“走出去”战略的重要形式。

根据易界和胡润百富共同发布的《2018中国企业跨境并购特别报告》,2017年中国企业共宣布了400宗跨境并购交易,披露的交易金额总额达1480亿美元。

跨国并购对于中国企业获取战略资源、先进技术、品牌和开拓海外市场具有重要意义[1,2]。

不同于国内并购,中国企业实施跨国并购面临着地理距离、文化距离和制度距离等诸多方面的天然壁垒,导致中国企业跨国并购的失败率呈逐年上升趋势[3]。

在2016中国并购合作联盟并购高峰论坛上,波士顿咨询公司全球合伙人兼董事、总经理何大勇谈道,“从2007年到2013年,中国企业跨国并购的交易成功率仅有67%,远低于欧美、日本等发达国家企业的水平”。

因此,如何化解跨国并购风险、提高并购成功率成为摆在学术界和实务界面前的一个重要课题。

从中国实施跨国并购的大量案例中可以看到,成功的跨国并购往往伴随着PE (私募股权)的身影。

BAT (百度、阿里巴巴、腾讯)作为当今最耀眼的互联网巨头,它们的国际化(跨国并购)背后都有PE 的身影。

联想集团通过新桥资本等PE 的牵线搭桥,成功并购到IBM 的PC 业务部。

中联重科跨国并购意大利CIFA 则是借力于弘毅投资等PE 的力量。

据商务部公布的数据,2014年PE 参与境外并黎文飞1(副教授),李郑鹏2PE 在跨国并购中的作用:以中联重科并购CIFA 为例【摘要】企业在跨国并购时面临着地理距离、文化距离和制度距离产生的信息不对称、文化排斥和法律风险,PE (私募股权)能否帮助企业克服上述跨国并购的障碍?以中联重科并购意大利CIFA 为研究对象,探讨PE 在跨国并购中扮演的角色、影响机制及并购绩效。

金融私募股权投资基金在跨国并购交易中的角色与作用——以中联重科并购CIFA为例张晓涛徐微茵郑艺内容摘要:文章采用文本分析法、访谈法,研究了私募股权投资基金(PE)在中联重科并购CIFA案例中的角色与作用。

研究表明,在这笔并购交易中,私募股权投资基金在并购前、并购中、并购后很好地扮演了信息中转站和交易中间人的角色、现金池子和财税顾问的角色、企业整合人的角色,根据研究结论为中国企业海外并购高质量发展及中国私募股权投资基金国际化提出了对策建议。

关键词:私募股权投资基金跨国并购对外直接投资除传统银行信贷外,私募股权投资基金日益成为中国企业海外并购的重要金融支撑。

私募股权投资基金不仅向并购企业提供资金,还以“全天候共同投资人”角色,在交易不同阶段发挥重要作用。

并购整合领域有所谓“七七定律”,即近七成的交易并未增加股东价值,其中七成原因是整合不利而导致的。

并购后的整合是一个长期过程,一些被认为天作之合的并购最终难逃“七年之痒”。

2000年美国在线与时代华纳宣布合并,成为企业并购史上最大的一宗交易,两家企业携手走过9年,最终还是黯然分手,结局令人唏嘘。

显然,交易完成只是并购成功的第一步,比交易完成更为重要的是并购后的整合。

以往学者针对“中国跨国并购”和“中国私募股权投资基金”两个问题均有独立研究,但鲜有涉及私募股权投资基金对中国企业跨国并购影响的深入研究。

中联重科并购意大利CIFA是2008年金融危机前中国企业在欧洲最大的一起并购交易,10多年来两家企业度过了整合期,业绩表现良好,其交易结构、协同绩效都具有典型性和代表性,对该案例剖析能够更客观挖掘这笔交易成功的一般规律,总结其他企业可以借鉴的经验。

本文重点在于探究以弘毅投资、高盛和中意曼达林基金组成的投资基金联合体如何利用各自优势,助力中联重科完成并购交易,并成功解决了整合过程的各种难题,最终实现了企业和私募股权投资基金双赢。

本研究意义主要有两点:一是为企业借助私募股权投资基金开展跨国并购提供借鉴和参考;二是为私募股权投资基金更好地识别具有潜力的中国企业并购项目提供决策参考。

中联重科并购CIFA1的分析------兼论机械行业的海外扩张之路摘要:目前世界并购再度风生水起,演绎着第六次全球并购浪潮,这一轮并购浪潮保持着接近30%的增长率。

如此庞大的并购浪潮中不乏也有黄皮肤的弄潮儿,特别是在次贷危机和欧债危机下,从中国走出去的企业更加展示出大国、强国的气质,在危难中伸出援助之手。

本文主要就中联中科并购意大利CIFA(Compagnia Italiana Forme Acciaio)的案例展开分析,同时还论述机械行业的海外扩张模式的选择。

关键字:海外并购协同效益中联重科一并购动因理论早期的并购理论认为,跨国并购只是国内并购的一种延伸,是资1 CIFA创建于1928年,早期生产收音机天线类的小产品,1947年开始着重向混凝土大坝建设提供模具,之后着力在混凝土施工方向发展,生产了意大利第一台车载式混凝土搅拌机,1958年建起了意大利第一座商品(预拌)混凝土拌合站,1965年生产了第一台混凝土输送泵车。

被并购前,CIFA在全球有近60个独立经销商,7个生产工厂,是意大利第一,欧洲第二的混凝土设备供应商,更是世界上混凝土设备瓶中最齐全的公司,目标是提供混凝土社工的全套设备(从搅拌到布料,从泵送到浇铸)。

本输出和国际市场分工扩展的形式。

作为资本输出的手段和工具,它的本质仍然是发达国家对于落后国家的经济投资和市场占领,企业用收购和兼并东道国当地企业的形式代替创建新企业的“绿地投资”。

跨国并购可以更快地进入当地市场,而且还可以借此打压投资所在国的企业。

由此判断,落后国家接受企业跨国兼并和收购是被迫的,跨国并购可能带来东道国带来损害。

主要的理论代表者有:(1)海默在20世纪60年代提出的垄断优势理论;(2)维农在1966年提出的产品生命周期理论;(3)邓宁在1977年提出的折衷理论。

这些理论主要应用市场竞争优势理论、企业产品生命周期理论、产业内部化理论等对跨国并购现象进行了解释,其强调的是资本输出国企业的竞争优势,通过跨国并购可以获得在资本输入国的扩张和延续,从而形成新的市场竞争和垄断势力。

中联重科并购CIFA1的分析------兼论机械行业的海外扩张之路摘要:目前世界并购再度风生水起,演绎着第六次全球并购浪潮,这一轮并购浪潮保持着接近30%的增长率。

如此庞大的并购浪潮中不乏也有黄皮肤的弄潮儿,特别是在次贷危机和欧债危机下,从中国走出去的企业更加展示出大国、强国的气质,在危难中伸出援助之手。

本文主要就中联中科并购意大利CIFA(Compagnia Italiana Forme Acciaio)的案例展开分析,同时还论述机械行业的海外扩张模式的选择。

关键字:海外并购协同效益中联重科一并购动因理论早期的并购理论认为,跨国并购只是国内并购的一种延伸,是资本输出和国际市场分工扩展的形式。

作为资本输出的手段和工具,它的本质仍然是发达国家对于落后国家的经济投资和市场占领,企业用收购和兼并东道国当地企业的形式代替创建新企业的“绿地投资”。

跨国并购可以更快地进入当地市场,而且还可以借此打压投资所在国的企业。

由此判断,落后国家接受企业跨国兼并和收购是被迫的,跨国并购可能带来东道国带来损害。

主要的理论代表者有:(1)海默在20世纪60年代提出的垄断优势理论;(2)维农在1966年提出的产品生命周期理论;(3)邓宁在1977年提出的折衷理论。

这些理论主要应用市场竞争优势理论、企业产品生命周期理论、产业内部化理论等对跨国并购现象进行了解释,其强调的是资本输出国企业的竞争优势,通过跨国并购可以获得在资本输入国的扩张和延续,从而形成新的市场竞争和垄断势力。

对于资本输入国和被并购企业而言,除了被控制和分割占领外,似乎并无其他的效果。

从经济结果看,跨国并购的动因主要出自于资本输出国及其跨国公司对于市场和利润的追求,而资本输入国的市场被迫开放,所接受的投资没有利益,这是以往剥削的延续。

随着跨国并购的展开,众多学者开始意识到,并购实务的操作和带来的效应远远超过了理论的简单推断。

一些学者提出了新的假设并且实证检验了这些结论的正确性。

中国企业进行的并购一、并购背景:随着金融危机的迅速蔓延,发达国家的经济受到严重破坏,资金链出现断裂的企业比比皆是。

而中国经济的快速发展使一些企业有相当大的实力进入,这就使中国的企业纷纷加入海外并购的行列中。

二、并购成功(1)案例①中联重科并购意大利的CIFA公司②吉利收购福特旗下的沃尔沃品牌③北一(北京第一机床厂)收购德国科堡公司(2)遇到的阻碍以及解决的方法①收购后文化上的交流中联的詹纯新要求员工们都要主动站在对方的立场上想问题②融资吉利在融资上先是自己成立全资子公司出资,接着向政府以及银行进行融资。

③工会北一与工会以及公司管理层和员工真诚沟通,相互协商。

三、并购失败(1)案例①北汽竞购欧宝②上汽并购韩国双龙③中铝收购力拓失败④华为在美一系列的并购⑤TCL并购阿尔卡特(2)失败原因①商业原因:●并购企业不愿树立一个竞争对手如果北汽竞购欧宝成功,那么通用汽车在亚太市场最重要的一枚棋子(上海通用)将不可避免与北汽直面竞争。

●对并购企业的文化、制度、人才等了解不够,以致出现失误比如TCL并购阿尔卡特之后才开始全球招聘,在并购完成较长一段时间之后,李东升仍然表示,他还没找到一个合适的国际化的助手,这就为其并购失败埋下了伏笔。

●缺乏整合效率,很多中国企业对并购后的公司无法进行有效整合,最后导致资源浪费,走向失败。

比如上汽并购韩国双龙后导致40亿元浪费。

②被并购国的政治状况:●西方国家对中国的崛起并不放心,并购公司所在国担心本国资源被中国控制。

●中国企业的国企背景。

并购公司所在国对国企的国资背景不放心,担心中国企业代表中国政府进行并购。

●中国企业对并购公司所在国的政治制度、政治构成了解不够,容易被反对并购的政客抓住把柄。

比如中铝收购力拓失败原因是澳大利亚害怕中国对其资源的控制。

再比如因为莫须有的“安全问题”,华为在竞购摩托罗拉无线网络部门、竞购2Wire、收购美国3Leaf 部分资产项目中遇阻。

工会原因:对并购公司的工会力量估计不足。

“至诚无息,博厚悠远”——中联重科的海外并购之路一、案情描述2013年12月25日,中联重科宣布,该公司于五天前正式收购了全球干混砂浆设备第一品牌M-TEC公司。

M-TEC公司位于德国Neuenburg,成立于1978年,其产品销往全球55个国家和地区。

该公司产品类别涵盖干混砂浆生产的全过程,它是全球唯一的同时具备研发生产干混砂浆站类设备及干混砂浆施工设备的公司。

这是中联重科继2008年收购意大利CIFA公司之后又一次海外并购。

中联重科寄望于通过嫁接M-TEC技术,成为干混砂浆设备的第一品牌。

此次并购是100%股权收购。

由于并购还没有最终完成,中联重科表示暂时还不会发公告,具体并购金额要等到2014年年2-3月份最终交割完成时公布。

中联重科副总裁、混泥土机械公司总经理陈晓非称,按照中联重科的预计,并购M-TEC后,第一年就能够实现盈利,预计能够在三年内收回投资。

事实上,M-TEC公司早在2005年就进入了中国市场。

M-TEC公司总裁Michael Meding表示,M-TEC公司的规模和实力不足以支撑在中国等新兴市场国家的快速发展,因而找个合作伙伴就成为了很好的选择。

“M-TEC的实力不能够支撑挖掘现有的市场潜力。

和中联重科合作,能够实现快速发展。

” Michael Meding说。

何文进透露,在并购M-TEC过程中,中联重科和该公司进行了长期的谈判。

“有时候谈判到了凌晨四五点,然后当天八点继续谈判,这样持续了好几天,最终拿到了一个比较公允的价格。

”何文进说。

近年来,中联重科混凝土机械公司积极寻求战略转型,不断将机制砂设备、干混砂浆成套设备、连续级配搅拌楼等代表未来行业方向的新兴产品推向市场。

在干混砂浆设备领域的探索就是中联重科调整结构的一个缩影。

中联重科早在2007年即着手研发干混砂浆成套设备,实现了核心零部件的自主研制,并已经向市场推出了相关产品。

从进驻干混砂浆设备领域伊始,中联重科就致力于开发系统解决方案,提供从生产、物流到施工整个环节成套设备,实现贴合市场的创新式用户体验。

中联重科并购CIFA成功的原因分析中联重科并购CIFA成功的原因分析海外并购一直被看作是勇敢者的游戏,十年来,中国企业海外并购尽管路程坎坷,但出于转型和企业战略的考虑,走出去成为了越来越多中国企业的选择,中国企业跨国并购的步伐已经不可阻挡。

承载着中国企业改写世界工程机械历史与格局的蓝色梦想,6月25日,中联重科携手弘毅投资、高盛公司和曼达林基金,正式收购意大利CIFA 公司100%的股权,中联重科也一跃成为全球最大混凝土机械制造企业。

对于这个经典跨国并购案例,本文主要浅谈一下其成功的原因。

一、强大的行业实力长沙中联重工科技发展股份有限公司(简称“中联重科”),创建于1992年,是中国工程机械装备制造龙头企业,全国首批103家创新型试点企业之一。

中联重科从1992年50万元起家到2008年实现销售额150亿元,年增长率达60%以上,规模和效益均实现快速增长。

2006年中联重科以91.36%的销售额增幅居全球工程机械50强之首。

2007年中联重科再次以80.06%的销售额增幅成为全球工程机械增长最快的公司,销售额增幅高出全球50强22.99%的平均销售额增幅57.61个百分点;营业利润增长113.76%,居全球第三,高出50强营业利润增幅90.71个百分点。

其销售收入也从2000 年上市时的2.45亿元提升到2007 年的89.73 亿元,2008 年上半年为62.16 亿,其中海外业务收入为10.18亿元,几乎与2007 年全年相当。

在“2008全球工程机械50强排行榜”中,中联重科以20.01亿美元的销售额排名第19位,比上年飙升了7位。

这一系列数字有效的表明了中联重科自身强大的行业实力,也为本次收购案奠定了实力基础。

二、合适的收购伙伴在此次跨国收购中,中联重科携手弘毅投资、高盛公司和曼达林基金,形成利益共同体,成功收购CIFA100%股权。

这些收购伙伴是国内和全球知名的投资者,拥有长期的丰富投资经验,与中联重科的管理层团队形成互补,这不仅能为本交易的成功提供独特的思路、资源和地缘关系,更有助于在未来发挥各自优势、确保本次收购后的整合能够取得成功实施。

中联重科收购意大利CIFA案例分析2008年9月8日,中联重科联合投资机构弘毅投资、高盛、曼达林基金与意大利CIFA 公司正式签署整体收购交割协议,以2.71亿欧元的现金收购方式,完成对CIFA的全额收购。

一、中联重科为什么要收购CIFA?中联重科目标要成为大型跨国公司,需要对企业进行全球化改造。

其步骤需要在三个层面上完成全球化改造:一是海外销售收入占总收入的比例要超过50%;二是在全球建立制造基地;三是有效地利用全球资本进行扩张。

并购奠定了企业进一步并购的基础。

中联重科成立于1992年,自2001年以来,中联重科耗资共4亿元,陆续收购了英国保路捷、湖南机床等公司,尤其是2003年通过收购浦沅集团,收入由2003年的11.73亿元跳跃到2004年的33.80亿元,同比增长188.11%。

这些连环收购,使中联重科业务从最初单纯的混凝土机械到起重机械、混凝土机械、环卫机械、路面机械、土方机械等多个领域,成为目前国内产品链最为完整的工程机械企业。

中联重科销售收入也从2000年上市时的2.45亿元提升到2007年的89.73亿元。

在全球化扩张的路径选择上,中联重科认为收购比直接建厂更有效,并购成为中联战略发展中的重要选择方式。

股东希望出售CIFA为中科重科提供了机会。

2007年10月,需要现金偿还债务的MA--GENTA和两个持股家庭均对外表示希望出售.从公司战略来看,中联认为必须要完成这桩收购。

全球排位第三的企业,它要卖,这不是所有的行业都会有的,也是不所有的企业都能碰到的机遇。

如果中联的竞争者收购了,中联将要面临的整个行业格局就是两个概念了。

在工程这个行业买了就变成老大,这不是常有的机会。

作出拟收购这个决策后,中联的并购工作小组进行了缜密的调研,从人力资本、制造成本、销售渠道等方面进行了详细评估。

中联的并购小组发现,CIFA的员工大都居住在工厂周围15公里半径的区域内,对企业产生的黏性非常强,而在这样发达国家的市场上,新建工厂的招工是非常难的,因为它不具备像中国这样大量廉价劳动力转移的情形。