中国古代中央官制

- 格式:docx

- 大小:20.51 KB

- 文档页数:6

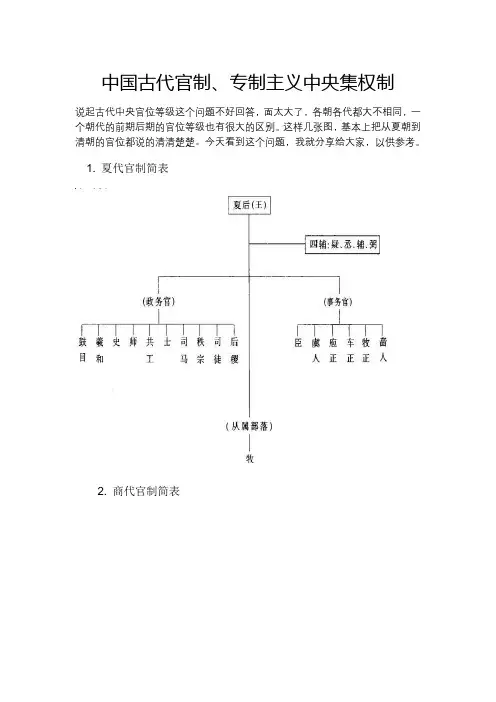

中国古代官制、专制主义中央集权制

说起古代中央官位等级这个问题不好回答,面太大了,各朝各代都大不相同,一个朝代的前期后期的官位等级也有很大的区别。

这样几张图,基本上把从夏朝到清朝的官位都说的清清楚楚。

今天看到这个问题,我就分享给大家,以供参考。

1. 夏代官制简表

2. 商代官制简表

3. 西周官制简表

4. 春秋战国时期官制简表春秋时期几个主要国家官制

战国时期七国官制

西汉官制

东汉官制

7. 三国时期官制简表

8. 两晋南北朝时期官制简表两晋官制

北魏、北齐官制

北周官制

宋代元丰以前中央官制

宋代元丰以后官制

12. 辽代官制简表

;

13. 金代官制简表

14. 元代官制简表

补充一点,三公不管怎么变称呼,什么太保,太师,大司马,都一直处

于官员的最顶级,但是在明仁宗之后,三公皆为虚衔,为勋戚文武大臣加官、赠官。

中国古代的中央官制的变化中国古代的中央官制的变化自秦朝开始,中央官制就成为一项非常重要的政治制度。

在历史的演进之中,中央官制也经历了许多变化。

下面,我们从不同的历史时期来看看中国古代的中央官制的变化。

一、秦朝时期在秦朝时期,中央官制分为三级:公、卿、士。

其中,公最高,又分为丞相和御史,负责镇压异己和管理内外事务;卿次之,包括丞相辅佐王室的政务,还有管理各种行政事务;士是助手的意思,主要是处理上司分配的各种工作。

二、汉朝时期在汉朝时期,中央官制经历了大幅度的改变。

官位分为九级,从高到低分别是:太尉、丞相、御史大夫、太常、大司马、大将军、千乘、列侯、亭侯。

在官位的分级中,九卿成为了当时的最高职官,负责国家政务的最高领导权。

三、魏晋南北朝时期在魏晋南北朝时期,中央官制的变化也非常显著。

根据时代的需要,官制又经过了一次重大的调整,官号逐渐增多,并分为三个等级。

其中,第一等级是三公,包括太尉、司徒、司空三位;第二等级是九卿,包括丞相、大鸿胪、太常、光禄、卫尉、大司马、大司空、少傅和少府;第三等级则是八府,包括钦犊、宗正、中书、国子、太仆、尚书、礼部和刑部。

四、唐宋元明清时期在唐宋元明清时期,中央官制的变化更加明显。

官员的职称接近现代的封建制度设计。

以明清两代最为著名,总体上分为九等,地位高低有序排列。

这个时期的中央官制主要包括尚书省、以及六吏部,六科,九卿等。

尚书省是国家政府机构的最高集中管理中枢,也是等级最高的机构,其下设有各种职务和衙门。

六吏部主要是管理各种事务,包括六部,分别是吏、户、礼、兵、刑、工部。

九卿则是管理国家各种事务的最高职官。

总之,中国古代的中央官制经历了多次变化。

时代背景的变化使得官制的调整不可避免,从简单到复杂,再到高度尊重阶层,官制不断演进。

每个时期的中央官制可以反映出当时的社会制度、政治气氛和思想观念。

我国古代中央官制的变革、发展,经历了四个阶段:1.先秦是中央官制的产生和初步发展阶段2.秦汉史中央官制的变革阶段——三公九卿3.东汉即魏晋南北朝,三公失权,尚书台、中书、门下省相继登台掌权。

4.隋唐至明清是中央官制的成熟阶段。

先秦时期:尧舜禹时期——以“舜”中央政府的组成为例:司空——居百官之首,辅佐政事。

“水利部长”——平治水土。

后稷--主管农业;司徒--主管教育;士——主管司法;百工——主管百工;虞——主管山泽草木鸟兽,即环保;三礼——主管秩宗;(三礼,即天事、人事、人事之礼;秩,即尊卑等级秩序。

);典乐——(看来兼职干部不是现在才有。

)主管音乐和诗歌;纳言——主管诚信真实地传达命令和回报意见;夏朝——辅佐夏王的六卿。

司空:主管礼仪、德化、祭祀等;后稷主管农业;司徒主管教化民众和行政事务;大理主管刑狱;共工管营建百工;虞人掌管山泽畜牧;商朝——(一)政务官是处理外廷事务的官。

他们是:1、尹:治理之意。

本身并无职位高低之别,后来成为官的通称。

2、工:管理工程的官。

3、卜:为商王占卜的官。

4、巫:掌商王祭祀的官。

5、乍册:“乍”即“作”,是商代的史官。

6、卿史:又作“卿事”或“卿士”,是主祭祀的官。

此类官除卿史外,还有御史、史两职。

7、亚:武职官吏。

多亚是商王的贴身侍卫。

亚立吏是商王的钦差大臣。

8、服和多马:商代武职。

(二)事务官是管理王室内廷事务的各级官吏,他们是:1、宰:是为奴隶主管理家务和家奴的总管,此称为西周和春秋所沿用。

2、臣:是商王的近臣,掌为王征战、备车马、占卜等事。

除“臣”外,还有“小臣”、“多臣”之职。

3、小(来字旁)昔臣:管理王室田庄的农耕事务的官员。

4、小多马羌臣:管理羌奴或管理养马奴隶及商王车马的官员。

5、六宫官:近似后世的皇后中宫官。

西周——辅弼周王的三公:太保(既是周王的辅佐重臣,又是最高的执政官)、太师(地位显贵的武官)、太傅(教养太子以明君臣之道的官职)三公下设“三事大夫”(外廷政务官):掌地方民事行政的常伯,又称“牧”;掌官吏选任的为常任,又称“任人”;掌政务的为准人,又称“准夫”。

中国古代中央官制的演变中国古代是以封建王朝为主体的封建社会,官制是政治生活特征中最重要的惯例和制度之一。

从先秦至清朝,中央官制都经历了一个从复杂、低效向简单、高效的演变过程。

先秦时期的中央官制是中国历史上最复杂的,以秦朝为代表的封建制度实行了最严格的专制制度。

秦始皇统一六国后,中央官制分为朝廷正职,外勤,谕府,吏部等。

这种官制惯例继承至两汉时,总分为三六九院(朝廷),五府(外勤),六吏(外政),七司(祭祀)。

每个官品对应着不同的称号,例如"宰相"乃是最高绩效; "节度"在朝廷官品中介于二个,其前身为"将相",又被称为"卿大夫"、"大夫"、"士"、"臣"和"权"等; "令尹"是上九官的一种,是把持当地司法的官长; 11个部二百三十六司,全部属于行政部门,有二十六个官位。

这样例见着极为复杂的中央官制惯例,其间除朝廷正职外的其它职位均由儒家从公选产生。

这种官制形式,它低效率,人员浪费度很高,也加重了王室的负担。

随着统一语言、行政区域和文化秩序的建立,宋元明清时期官制出现了明显的简化和变革,中央官制也从复杂官制向简化官制转变。

宋朝可谓官制改革的重要时期,北宋实行官选,而且把录用人员数量限定在朝廷内,以及实行官僚组织改革,极大减少了中央官制的复杂性。

而元朝则在宋的基础上有更进一步的变革和简化,实行了以礼部为中心的中职系统,并得到了发展。

明万历改革旨在建立一个经济健全、更高效率的政治结构,改变了元明前期官制形式,简单了官制惯例。

清朝政治体制在明代的基础上进一步完善,实施统治中央官制改革。

康熙帝的改革多以学校为主,侧重实践,扩大了中央官员的职责范围,并将其功能分离,以使政府科学管理。

雍正帝把官吏分成文武两个部门,加强了文章官的责任,他的改革使管理称职者占据中央官制的全部职位。

一.知识归纳(一)大纲版1.秦朝:中央设三公九卿制,“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

2.隋唐:三省六部制由隋文帝确立,唐太宗完善,中书省草拟政令(中书发令),门下省审核批驳(门下审令),尚书省颁发执行(尚书行令),三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

三省六部制削弱了相权,提高了行政效率,是封建社会官制的重大变革。

3.宋元:(1)北宋:按“分化事权”原则设三个副宰相,参知政事管行政,枢密使管军事,三司使管财政。

(2)辽:实行“蕃汉分治”,中央设北面官,由契丹人担任,管理契丹和其他少数民族;又设南面官,由契丹人或汉人担任,管理汉人和渤海人。

(3)西夏:实行党项官职和汉族官职分开的制度。

(4)元朝:在中央设中书省为全国最高行政机关(相当于秦朝丞相和唐朝尚书省),设枢密院为最高军事机关;设御史台为最高监察机关;设宣政院专管西藏和宗教事务。

4.明清:(1)明初:中央废丞相,权分六部,六部尚书直接听命于皇帝。

(2)清初:议政王大臣会议限制了皇权;康熙帝设南书房;雍正帝设军机处;乾隆帝撤销议政王大臣会议;中央设理藩院专管民族(二)新课标版1.从禅让制到王位世袭制:(1)禅让制,是指我国原始社会末期,部落联盟民主推选首领的制度。

(2)王位世袭制,是指阶级社会中,帝位(或王位)可以世代承袭(世袭制一直沿袭到清亡,经历了近四千年的时间)。

(3)王位世袭制代替禅让制是历史的进步;因为王位世袭制是生产力发展的结果,私有制发展的结果,阶级对立的产物。

2.夏商时期中央行政管理制度:王位世袭制的形成;相、卿、师等的设立。

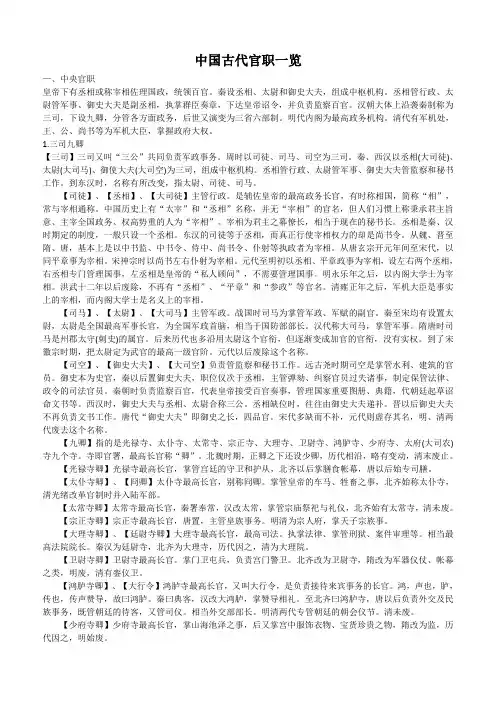

中国古代官职一览—、中央官职皇帝下有丞相或称宰相佐理国政,统领百官。

秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫是副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并负责监察百官。

汉朝大体上沿袭秦制称为三司,下设九卿,分管各方面政务,后世又演变为三省六部制。

明代内阁为最高政务机构。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

1.三司九卿【三司】三司又叫“三公”共同负责军政事务。

周时以司徒、司马、司空为三司。

秦、西汉以丞相(大司徒)、太尉(大司马)、御使大夫(大司空)为三司,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫管监察和秘书工作。

到东汉时,名称有所改变,指太尉、司徒、司马。

【司徒】、【丞相】、【大司徒】主管行政。

是辅佐皇帝的最高政务长官,有时称相国,简称“相”,常与宰相通称。

中国历史上有“太宰”和“丞相”名称,并无“宰相”的官名,但人们习惯上称秉承君主旨意、主宰全国政务、权高势重的人为“宰相”。

宰相为君主之幕僚长,相当于现在的秘书长。

丞相是秦、汉时期定的制度,一般只设一个丞相。

东汉的司徒等于丞相,而真正行使宰相权力的却是尚书令。

从魏、晋至隋、唐,基本上是以中书监、中书令、侍中、尚书令、仆射等执政者为宰相。

从唐玄宗开元年间至宋代,以同平章事为宰相。

宋神宗时以尚书左右仆射为宰相。

元代至明初以丞相、平章政事为宰相,设左右两个丞相,右丞相专门管理国事,左丞相是皇帝的“私人顾问”,不需要管理国事。

明永乐年之后,以内阁大学士为宰相。

洪武十二年以后废除,不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

清雍正年之后,军机大臣是事实上的宰相,而内阁大学士是名义上的宰相。

【司马】、【太尉】、【大司马】主管军政。

战国时司马为掌管军政、军赋的副官。

秦至宋均有设置太尉,太尉是全国最高军事长官,为全国军政首脑,相当于国防部部长。

汉代称大司马,掌管军事。

隋唐时司马是州郡太守(刺史)的属官。

后来历代也多沿用太尉这个官衔,但逐渐变成加官的官衔,没有实权。

中国古代中央官制一一.知识归纳(一)大纲版1.秦朝:中央设三公九卿制,“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

2.隋唐:三省六部制由隋文帝确立,唐太宗完善,中书省草拟政令(中书发令),门下省审核批驳(门下审令),尚书省颁发执行(尚书行令),三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

三省六部制削弱了相权,提高了行政效率,是封建社会官制的重大变革。

3.宋元:(1)北宋:按“分化事权”原则设三个副宰相,参知政事管行政,枢密使管军事,三司使管财政。

(2)辽:实行“蕃汉分治”,中央设北面官,由契丹人担任,管理契丹和其他少数民族;又设南面官,由契丹人或汉人担任,管理汉人和渤海人。

(3)西夏:实行党项官职和汉族官职分开的制度。

(4)元朝:在中央设中书省为全国最高行政机关(相当于秦朝丞相和唐朝尚书省),设枢密院为最高军事机关;设御史台为最高监察机关;设宣政院专管西藏和宗教事务。

4.明清:(1)明初:中央废丞相,权分六部,六部尚书直接听命于皇帝。

(2)清初:议政王大臣会议限制了皇权;康熙帝设南书房;雍正帝设军机处;乾隆帝撤销议政王大臣会议;中央设理藩院专管民族(二)新课标版1.从禅让制到王位世袭制:(1)禅让制,是指我国原始社会末期,部落联盟民主推选首领的制度。

(2)王位世袭制,是指阶级社会中,帝位(或王位)可以世代承袭(世袭制一直沿袭到清亡,经历了近四千年的时间)。

(3)王位世袭制代替禅让制是历史的进步;因为王位世袭制是生产力发展的结果,私有制发展的结果,阶级对立的产物。

2.夏商时期中央行政管理制度:王位世袭制的形成;相、卿、师等的设立。

3.西周的宗法制:(1)西周王族的宗法制是与分封制互为表里的具有政治性质的制度。

它由原始社会的父系家长制直接演变而来,具有规定宗族内嫡庶系统的办法,来确定和巩固父系家长在本宗族中的地位,以保证王权的稳定。

(2)西周宗法制的主要内容(也就是其特点):第一,宗法制的最大特点是嫡长子继承制。

2020年高三重点历史知识:中国古代中央官制1.秦朝:中央设三公九卿制,“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

2.隋唐:三省六部制由隋文帝确立,唐太宗完善,中书省草拟政令(中书发令),门下省审核批驳(门下审令),尚书省颁发执行(尚书行令),三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

三省六部制削弱了相权,提升了行政效率,是封建社会官制的重大变革。

3.宋元:(1)北宋:按“分化事权”原则设三个副宰相,参知政事管行政,枢密使管军事,三司使管财政。

(2)辽:实行“蕃汉分治”,中央设北面官,由契丹人担任,管理契丹和其他少数民族;又设南面官,由契丹人或汉人担任,管理汉人和渤海人。

(3)西夏:实行党项官职和汉族官职分开的制度。

(4)元朝:在中央设中书省为全国行政机关(相当于秦朝丞相和唐朝尚书省),设枢密院为军事机关;设御史台为监察机关;设宣政院专管西藏和宗教事务。

4.明清:(1)明初:中央废丞相,权分六部,六部尚书直接听命于皇帝。

(2)清初:议政王大臣会议限制了皇权;康熙帝设南书房;雍正帝设军机处;乾隆帝撤销议政王大臣会议;中央设理藩院专管民族和外交事务。

(二)新课标版1.从禅让制到王位世袭制:(1)禅让制,是指我国原始社会末期,部落联盟民主推选首领的制度。

(2)王位世袭制,是指阶级社会中,帝位(或王位)能够世代承袭(世袭制一直沿袭到清亡,经历了近四千年的时间)。

(3)王位世袭制代替禅让制是历史的进步;因为王位世袭制是生产力发展的结果,私有制发展的结果,阶级对立的产物。

2.夏商时期中央行政管理制度:王位世袭制的形成;相、卿、师等的设立。

3.西周的宗法制:(1)西周王族的宗法制是与分封制互为表里的具有政治性质的制度。

它由原始社会的父系家长制直接演变而来,具有规定宗族内嫡庶系统的办法,来确定和巩固父系家长在本宗族中的地位,以保证王权的稳定。

(2)西周宗法制的主要内容(也就是其特点):第一,宗法制的特点是嫡长子继承制。

中国古代史中央官制的演变《中国古代史中央官制的演变》中国古代的中央官制经历了漫长而复杂的发展过程,这一过程可以说是中国古代政治制度演变的重要组成部分。

从最早的朝贡制到中央集权的封建官制,再到后来的科举制度,每一次改革都对中国古代的政权结构和统治方式产生了深远的影响。

在中国古代的早期,朝贡制度是一种重要的中央官制。

这种制度下,各地藩国必须定期朝贡给中央政权,以示效忠。

中央政权通过设立官职来管理和控制各个藩国,这些官职通常由贵族或外戚担任,他们享有非常高的地位和特权。

然而,随着时间的推移,这种官制已经不能满足中央政权日益增长的统治需求。

到了封建时代,中央政权逐渐建立了以封建官制为基础的统治体系。

这个体系以皇帝为中心,通过封爵和册封的方式,将各地的贵族和地方官员授予不同级别的封号和官职。

这种官制的核心思想是通过授予地方贵族和官员的封号和官职来维系其统治地位和忠诚度。

然而,随着封建制度的日渐衰落,这种形式的中央官制也变得不再适用。

到了唐代,中国古代的中央官制发生了重大的变革。

在唐朝,科举制度被正式建立起来,成为中央官制的重要组成部分。

这个制度通过考试选拔人才,选拔出具备才学和能力的人,进入中央政府任职。

这种官制的最大特点是选拔官员不再依赖于出身和封号,而更多地依据个人的才能和能力。

这在一定程度上打破了以往贵族和红袍子弟在政治上的垄断,为人才的培养和选拔提供了机会。

但是,随着科举制度的逐渐滥用以及官僚制度的腐败,中央官制也面临了新的挑战。

这些问题最终导致了明清时期中央官制的进一步改革。

明代朱元璋推行的考试制度和六部制度,以及清代乾隆皇帝实行的农民科举制度,都是这一时期中央官制的重要变革。

这些改革措施一方面继续强调科举制度的重要性,另一方面也在组织架构上进行了调整,增加了各级机构和职位的数量,以更好地管理和控制各个地方。

可以说,中国古代的中央官制经历了漫长而曲折的发展过程。

从朝贡制到封建官制,再到科举制度,这些演变不仅是政治制度的重要变革,更是中国古代政治和社会制度发展的缩影。

中国古代中央官职介绍古代官职的情况,涉及官署名、官名、官员的职掌等方面。

以下是店铺为你精心整理的中国古代中央官职介绍,希望你喜欢。

中国古代中央官职综述秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫是副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并负责监察百官。

汉朝大体上沿袭秦制称为三公,下设九卿,分管各方面政务,魏晋南北朝时期,握有实权的先是尚书省,继而又是中书省、门下省。

隋代演变并确立为三省六部制。

三省为中书省(决策)、门下省(审议)、尚书省(执行),三省的长官都是宰相,相权分散。

宋代中书省职权扩大,同枢密院分掌文武大权,门下、尚书省遂废。

后来又增设参知政事、枢密使、三司使,分别行使行政权、军权、财权。

明代内阁虽只是为皇帝提供顾问的内侍机构,但实际上为最高政务机构,内阁大臣称为辅臣,首席称首辅(相当于前朝的宰相)。

清代康熙设立南书房,于清内阁和议政王大臣会议形成三足鼎立之势。

雍正帝设立军机处,由亲王、大学士、尚书、侍郎、京堂兼任军机大臣,掌握政府大权。

中国古代中央官职六部吏部,管官吏任免、考核、升降等事;户部,管土地户口、赋税财政等事;礼部,管典礼、科举、学校、祭祀等事;兵部,管军事;刑部,管司法刑狱;工部,管工程营造、屯田水利等事”。

各部长官为尚书,副职为侍郎。

下设郎中,副职称员外郎,下属官员有主事等。

中国古代中央官职寺寺即官署。

九寺即九卿之官署。

汉以太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府谓之九寺大卿。

历代略有变动,迄于清皆因之。

(1) 光禄寺:掌宫廷宿卫及侍从,北齐以后掌膳食帐幕,唐以后始专司膳。

(2) 太仆寺:掌舆马畜牧之事,北齐始曰太仆寺,清光绪改革官制时并入陆军部。

(3) 太常寺:秦署奉常,汉改太常,掌宗庙礼仪,至北齐始有太常寺,清末废。

(4) 宗正寺:明清为宗人府,掌天子宗族事。

(5) 大理寺:掌刑狱案件审理,秦汉为廷尉,北齐为大理寺,历代因之,清为大理院。

中国古代政治制度的演变一、中央官制矛盾核心:皇相权之争(一)发展演变1、秦朝——建立2、两汉——巩固3、隋唐——完善4、北宋——加强5、元朝——新发展6、明清——强化至顶峰(二)具体内容1、秦朝:皇帝制(五德终始说,封禅),三公九卿制(丞相,太尉,御史大夫)2、两汉魏晋:汉承秦制决策中枢机构的变化:汉武帝“中朝”;东汉尚书台(汉成帝,尚书四曹);曹魏秘书监到中书省(中书、尚书、门下);刘宋中书舍人监察:汉武帝司隶校尉(京师百官,三辅,三河,弘农七郡) 曹魏校事王莽改制:五等爵3、隋唐:三省六部制(注意:隋和唐的名称区别;实行的意义)07 年隋朝加强中央集权和巩固统一的措施及其意义隋:内史,门下,尚书(吏,礼,兵,都官-刑,度支-民,工)唐:尚书(下设六部,吏户礼兵刑工),中书,门下;政事堂-中书门下 09年材料宋意义:中国官制史上的新阶段,中央集权化的体现。

分割相权,加强皇权;提高执政和决策水平。

4、北宋:设参知政事、枢密使、三司使,分割宰相的权力(二府,计相)官职差遣,冗官(09年名解,“三冗”问题)辽:南北官制(藩汉分治)5、元朝:设中书省(领六部)、枢密院(军事)、札鲁忽赤(刑政)、御史台(监察)宣政院(佛教,吐蕃军政民事,11年名解)、崇福司(也里可温)6、明清:明废丞相、设内阁(票拟);“三法司”(刑部、大理寺和都察院) 07年选择;通政使司(内外廷);厂卫制度(锦衣卫,北镇抚司,东厂,西厂,内行厂),六科给事中清从议政王大臣会议到南书房(09年名解)到军机处;秘密建储;内阁(内三院)和六部;理藩院(蒙古,俄):内务府二、地方政治制度的形成与发展矛盾核心:中央和地方的矛盾(一)发展演变尽管有反复,总体上中央集权呈加强之势。

(二)具体内容1、西周:分封制2、战国:商鞅变法废分封,行县制3、秦朝: 郡县制(郡守,郡尉,郡监;县令,县尉,县丞;乡亭里)4、西汉: 郡国并行制 (吴楚七王之乱;推恩令 07年名解,酎金夺爵;《左官律》和《附议法》) (10年简答西汉诸侯王问题)东汉末:州、郡、县三级地方政治制度州的设置及性质的变化:西汉武帝始置州部刺史监察制度-中央监察制度,东汉光武帝加强州部刺史制度,而到东汉末黄巾起义后变为地方行政区。

中国古代中央官制一.知识归纳(一)大纲版1.秦朝:中央设三公九卿制,“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

2.隋唐:三省六部制由隋文帝确立,唐太宗完善,中书省草拟政令(中书发令),门下省审核批驳(门下审令),尚书省颁发执行(尚书行令),三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

三省六部制削弱了相权,提高了行政效率,是封建社会官制的重大变革。

3.宋元:(1)北宋:按“分化事权”原则设三个副宰相,参知政事管行政,枢密使管军事,三司使管财政。

(2)辽:实行“蕃汉分治”,中央设北面官,由契丹人担任,管理契丹和其他少数民族;又设南面官,由契丹人或汉人担任,管理汉人和渤海人。

(3)西夏:实行党项官职和汉族官职分开的制度。

(4)元朝:在中央设中书省为全国最高行政机关(相当于秦朝丞相和唐朝尚书省),设枢密院为最高军事机关;设御史台为最高监察机关;设宣政院专管西藏和宗教事务。

4.明清:(1)明初:中央废丞相,权分六部,六部尚书直接听命于皇帝。

(2)清初:议政王大臣会议限制了皇权;康熙帝设南书房;雍正帝设军机处;乾隆帝撤销议政王大臣会议;中央设理藩院专管民族(二)新课标版1.从禅让制到王位世袭制:(1)禅让制,是指我国原始社会末期,部落联盟民主推选首领的制度。

(2)王位世袭制,是指阶级社会中,帝位(或王位)可以世代承袭(世袭制一直沿袭到清亡,经历了近四千年的时间)。

(3)王位世袭制代替禅让制是历史的进步;因为王位世袭制是生产力发展的结果,私有制发展的结果,阶级对立的产物。

2.夏商时期中央行政管理制度:王位世袭制的形成;相、卿、师等的设立。

3.西周的宗法制:(1)西周王族的宗法制是与分封制互为表里的具有政治性质的制度。

它由原始社会的父系家长制直接演变而来,具有规定宗族内嫡庶系统的办法,来确定和巩固父系家长在本宗族中的地位,以保证王权的稳定。

(2)西周宗法制的主要内容(也就是其特点):第一,宗法制的最大特点是嫡长子继承制。

第二,规定了相对的大宗、小宗之别。

第三,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制。

(3)宗法制的作用:宗法制保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,也有利于统治集团内部的稳定和团结。

(4)宗法制对今天的中国社会的影响:①积极影响:有利于民族的团结、社会的安定和祖国的统一,如“尊宗敬祖”“认祖归宗”;②消极影响:容易形成地方分裂势力和宗派势力等,如“认人唯亲”“宗派主义”。

4.秦朝至高无上的皇权和中央官制:(1)确立至高无上的皇权:①建立:从秦朝开始,皇帝成为中国古代最高统治者的称谓,为历代封建王朝所沿用。

全国军政大权由皇帝总揽,中央和地方的主要官吏也都由皇帝任免。

调动军队的凭据虎符由皇帝控制、发给。

②特征:秦始皇首创的皇帝制度,一方面以皇位世袭显示了权力的不可转移,另一方面以皇权至上显示了地位的不可僭越。

这是中国古代专制制度的重要特征。

(2)建立较为完备的中央官制:①职能:秦始皇建立的中央机构中,丞相帮助皇帝处理全国政事,御史大夫兼理监察事务,太尉负责全国军事事务。

丞相之下还有诸卿,分别掌管着国家的各项具体事务,是中央政府的职能部门。

②评价:秦朝中央的主要官职,在地位、职责和权利方面相互配合,彼此牵制,军政大权操纵在皇帝手中。

然而,对于军政大事的决策,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝裁决。

这就在一定程度上减少了君主专制下重大事情的决策失误。

5.从汉至元君主专制的演进:(1)汉朝:汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。

为了加强皇权,汉武帝重用身边工作人员,让他们担任尚书令、侍中等,参与军国大事,以削弱相权。

(2)魏晋南北朝:握有实权的先是尚书省,继而又有中书省、门下省,逐步形成三省体制。

(3)隋唐时期:唐朝中央的三省中书、门下和尚书,分别负责决策、审议和执行;隋唐时期在尚书省下设吏、户、礼、兵、司、工六部。

三省的长官都是宰相,相权分散。

三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊。

三省六部制度,是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

(4)北宋:措施:中书门下是最高行政机构,最高长官行使宰相职权。

增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。

(5)元朝:中书省是最高行政机构,长官行使宰相职权。

相权得到加强。

元朝后期,宰相的权势越来越大,有时甚至可以左右皇位的继承。

6.明清君主专制的加强:(1)宰相制度的废除:元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生。

明初沿袭元朝制度,明太祖认为丞相制度妨碍皇权的高度集中,会导致社会动荡。

1376年,明太祖废除行中书省,设立“三司”,分别隶属于中央有关部门,这样,地方权力就集中到中央。

统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

1380年,明太祖朱元璋以谋反罪诛杀胡惟庸;同时,裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

影响,有利于防止权臣专政,巩固统治;有助于多民族国家的统一和巩固;使中国历史上秦以来一直实行的延续1000多年的宰相制度被废除,皇帝集皇权和相权于一身,缺少制约君权的机制,君主专制进一步加强;但是废宰相,过分集权于皇帝,造成了明中期以后的太监乱政。

(2)内阁的出现:明太祖设置殿阁大学士,作为侍从顾问,帮助他处理繁多的政务。

这些大学士很少能参决政事,一切大事仍由明太祖亲自主持。

明成祖在位时,选拔翰林院官员作为殿阁大学士,入值宫内的文渊阁,随侍皇帝,并开始参与机密事务的决策,“内阁”由此出现。

明宣宗时,内阁大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权。

后来,内阁的地位日益提高。

至明朝中后期实际掌握了宰相的权力。

张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁的下属机构。

明朝内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构;内阁是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

(3)军机处的设立:清初,中央机构大体采用明朝制度,设内阁,置六部。

但最高的决策和中枢机构是议政王大臣会议,权力凌驾于内阁、六部之上,使皇权受到很大制约。

康熙帝设置南书房,使内阁、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,加强了皇权。

雍正帝时为办理西北军务,又设置军机处,军机大臣每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事完全由皇帝裁决,军机大臣的作用只是上传下达。

这样,地方军政首脑实际上也直接听从皇帝指挥。

军机处的设置,提高了行政效率,能快速处理各种文书;全国的军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权进一步得到巩固;是皇权高度膨胀的产物,标志着我国封建君主专制主义中央集权发展到顶峰。

和外交事务。

二.规律小结1.各部门分工合作又相互制约,是中国古代中央官制的一个基本特点。

2.皇权与相权的矛盾是中国古代中央官制必须要面对的问题。

皇权的强化和相权的弱化是一个基本趋势。

3.历代中央官制之间有继承和发展关系,如秦与汉、隋与唐等。

三.热点冷点1.中国古代各朝代中央官制的具体内容及总体演变趋势是历年高考的热点。

2.历代中央官制与当时的历史阶段特征的联系是高考的冷点。

四.高考题例01.(2005天津文综15)中国古代用封建官制代替世袭制,适应了君主专制的需要,主要是因为A.拓宽了官吏选拔途径B.扩大了统治基础C.君主控制了用人权D.实现了选贤任能02.(2006天津文综13)削弱相权是中国古代加强皇权的重要手段。

与此相关的措施是A秦朝设立御史大夫和太尉B隋唐实行三省六部制C北宋设立枢密使和通判D元朝设立中书省03.(2007全国文综二14)隋唐实行三省六部制。

唐初三省的职能是A.尚书省和中书省决策,门下省执行B.中书省决策尚书省和门下省执行C.门下省决策,中书省和尚书省执行D.中书省和门下省决策,尚书省执行04.(2007广东历史4)下列选项中,通过直接变革宰相制度来加强君主专制的措施有①西周实行分封制②西汉设置刺史③唐朝实行三省制④宋朝设立参知政事A.①②B.①④C.②③D.③④05.(2007广东文基历史20)朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。

”这段话说明宋朝A.中央集权得到进一步加强B.地方政府进一步收回财权C.政治和理学思想紧密结合D.藩镇割据成为严重的社会问题06.(2006广东历史5)反映我国君主专制制度发展趋势的排列是①参知政事的设置②丞相制度的废除③军机处的设立④三省六部制的创立A①②③④B④②③①C②④①③D④①②③07.(2008山东文综8)唐朝中央政府具有较高的行政效率,主要原因在于A.增设机构,独立施政B.分工明确,相互协调C.一职多官,互相牵制D.简化机构,总揽于上08.(2008海南历史6)下列各项中,分割宰相军权的官职是A.秦朝的御史大夫B.汉朝的刺史C.唐朝的节度使D.宋朝的枢密使09.(2008天津文综13)我国古代中央机构不断变革,曾先后出现了三公九卿、三省六部、内阁、军机处等制度。

这些变革反映的趋势是不断强化A.专制皇权B.中央集权C.监察权力D.对农民的控制10.(2009年江苏历史2)唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了A.施政观念上的民主追求B.剥夺相权的创新设计C.行政运作程序的有效制衡D.弱化君权的重要进步11.(2009年辽宁宁夏文综28)明朝“析中书省之政归六部”,六部所掌握的主要是A.决策B.行政C.监察D.司法12.(2009年浙江文综16)关于明代内阁,下列表述正确的是A.明太祖罢除丞相职位,设内阁制B.内阁成员的权势和地位有过提高C.内阁正式成为统帅六部百司的机构D.司礼监最终取代了内阁13.(2009年广东历史5)君主专制在从秦到清不断强化的过程中偶有特殊情况,能反映这一情况的是A.战国时秦国以王为首,统一后秦王称皇帝B.汉武帝以身边近臣组成中朝执掌决策权,隋代实行内史、门下、尚书三省制C.唐代决策、审议、执行权分离,宋代中央机构形成全面的权利牵制体系D.明初废除丞相,清初“军国政事”由议政王大臣会议决定14.(2006江苏历史27)列举秦朝、唐朝、北宋、明朝君权与相权关系的有关史实,揭示其历史演变的总体趋势,并指出其影响。

(11分)高考题例答案及解析:01.C君主“天下为私”,用人权等大权在握,这是实行封建官制的政治前提。

02.BA项为三公九卿制,丞相权力极大;C项通判为地方官员以牵制知州;D项中书省为最高行政机构。

03.D熟悉隋朝以来三省六部制的职能即行。

04.D仅③④项涉及宰相制度的变更。

05.A这是北宋初高度集权的反映。

06.D④①②③依次为隋朝、北宋初、明太祖时、雍正帝时。

07.B从三省六部制下各中央部门的关系可看出。

08.D四个选项中只有宋朝的枢密使分管中央军权。

09.A总结中国古代中央官制变化的基本规律得出。